当たるや当たらざるや ― 2024年02月18日 13時17分44秒

(昨日のおまけ)

近代的な天気予報は天気図を元に行われるものなので、ことの順序として天気図が先、天気予報が後ということになります。

(1910年9月3日の欧州天気図)

日本の場合、最初の天気図は1883年(明治16年)2月に作られましたが、最初の天気予報のほうは1年遅れの1884年(明治17年)の6月1日から始まっています。(この日は、気象庁の前身、東京気象台がオープンした日でもあり、6月1日は気象記念日になっています。今年は気象庁開設140年&天気予報スタート140年の節目の年です。)

その1884年6月1日の「天気予報 第1号」は、「全国一般風ノ向キハ定リナシ天気ハ変リ易シ但シ雨天勝チ」という、日本全国の天気を一文で表現したもので、あまりにもふわっとしていることから、時に笑いのネタになったりもします。

でも、【参考】に掲げた渡辺氏の論文によれば、1880年代は、まだ欧米でも天気予報は技術的発展途上にあり、海運上の必要性が高かった暴風警報こそ実用域に入りつつあったものの、晴雨予報の方は前途遼遠でしたから、これはあまり責められないと思います。(「天気予報は当たらないもの」というのは、明治に限らず、戦後も長く言われ続けてきたことで、河豚の毒よけのまじないに、「気象庁、気象庁」と唱える…なんていう話もありました。)

★

さて、昨日の『気象略報』は、まさに天気予報が始まった年のデータを収めた本なので、問題の6月以降、その「警報及予報ノ適否」も掲げています。いわば気象台の自己採点結果です。

その6月の項を見てみます。

当時は1日3回天気予報を発表していたので、6月1か月間で延べ90回の予報が出されました。その適否について述べたのが以下。

予報九十回ノ中

風 正中 偏中 不中

七五 一三 二

天気 七六 一三 一

右偏中ノ数ヲ折半シ正中不中ニ各一半ヲ加ヘ

風 正中 偏中 不中

七五 一三 二

天気 七六 一三 一

右偏中ノ数ヲ折半シ正中不中ニ各一半ヲ加ヘ

以テ適否ノ百分比例ヲ得乃チ左ノ如シ

風 八七

天気 八五

平均 八六

天気 八五

平均 八六

正中とは「予報的中」、偏中は「部分的中」、不中は「予報失敗」のことでしょう。

理解の便のために対応する英語の方も挙げておきます。

Indications were issued 90 times.

The indications for wind weather

were justified 75 76 times

partly 〃 13 13 〃

not 〃 2 1 〃

Adding one half of the partly justified indications to the successes, one half to the failures, percentage of verifications was

for wind 87%, weather 85%, mean 86%.

The indications for wind weather

were justified 75 76 times

partly 〃 13 13 〃

not 〃 2 1 〃

Adding one half of the partly justified indications to the successes, one half to the failures, percentage of verifications was

for wind 87%, weather 85%, mean 86%.

それにしても、最初の天気予報の的中率が85%(風予報も含めると86%)というのは驚くべき数字(※)ですが、「正中」といい、「偏中」といっても、その定義がどこにも書かれてないので、この数字の妥当性については何とも言えません。そもそもが「ふわっとした」予報なので、まあ大抵は当たったのでしょう。

参考までに7月以降の的中率も、気象台の自己採点結果を挙げておきます。

数字は左から風予報の的中率、天気予報の的中率、平均的中率です。

7月 93% 88% 90%

8月 89% 88% 88%

9月 87% 85% 86%

10月 85% 81% 83%

11月 86% 87% 86%

12月 86% 86% 86%

8月 89% 88% 88%

9月 87% 85% 86%

10月 85% 81% 83%

11月 86% 87% 86%

12月 86% 86% 86%

ちなみに今の気象庁も、天気予報の精度検証の結果を公表しています。

たとえば降水の適中率―地方予報区単位で、明日の予報(降水の有無)がどれぐらい当たったか―を見ると、1992年~2023年の全国平均で83%となっています。

明治の頃は全国を単位とした予報であり、予報のインターバルも「8時間後の天気」だったので、直接の比較はできないにしろ、数字だけ見ると、あまり明治の頃と変わりがないですね。

最近は雨雲レーダーのおかげで、「あと20分後に雨が降り出し、1時間後にはやむ」みたいなことは非常に正確に分かるようになりましたけれど、天気の予測は今でもなかなか難事で、量子コンピューターの実用化までは、たぶんこんな感じでしょう。

【参考】

■気象庁の歴史(気象庁公式ページ)

①御雇外人からの気象観測の建議、②気象器械・地震計の据付けと観測の開始、③ 天気予報と天気図、④組織の変遷、沿革

①御雇外人からの気象観測の建議、②気象器械・地震計の据付けと観測の開始、③ 天気予報と天気図、④組織の変遷、沿革

■渡辺和夫

天気予報の歴史―その方法と技術の変遷―

「天気」vol.2 No.7(1955年7月)

天気予報の歴史―その方法と技術の変遷―

「天気」vol.2 No.7(1955年7月)

(※)ところで、この計算って合ってますかね?偏中(13回)の半分を正中(75回)に加えると、75+6.5=81.5 になって、分母90で割り返すと、的中率は91%になると思うんですが。

気象学の夜明け ― 2024年02月17日 16時26分15秒

(昨日のつづき)

明治16年(1883)の天気図は残念ながらありませんが、その翌年に作られた天気図なら手元にあります。

■明治十七年気象略報/月別平均/四十一図

日本東京/内務省地理局気象台

日本東京/内務省地理局気象台

正確に言うと、これはいわゆる天気図(=ある特定時点における気圧・天候・風速のチャート図)ではなくて、明治17年の気象データを、主に1月から12月までの月別に、41枚の図を使って表現したものです。本書には奥付ページがないので、詳しい書誌は不明ですが、出版されたのは翌・明治18年(1885年)のことでしょう。

★

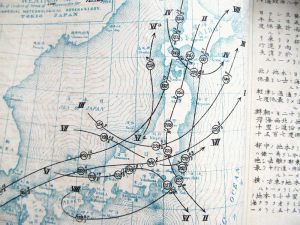

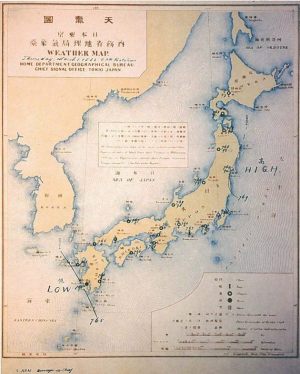

具体的にどんな図が載っているかというと、たとえば第1図はこんな感じです。

表題は「天気図/明治十七年一月中低気圧部位ノ中心線路」。

これは1884年1月中に観測された低気圧の中心部がどのように移動したか、その経路を図示したものです。

(日本の気象観測はドイツ人学者の手引きで始まったそうですが、本書はすべて英語併記になっています)

右側の説明を読むと、この月には計8個の低気圧が日本列島を移動しています。

その最初のものが、「四日九州ノ西ニ発生シテ日本南部ヲ経過シ五日ニ太平洋ニテ消失ス 晴雨計最低度七百六十五ミリメートル」というもので、ローマ数字の「Ⅰ」とナンバリングされています。(なお、当時の気圧の単位は「水銀柱ミリメートル(mmHg)」で、これに1.333を掛けると現在の「ヘクトパスカル(hPa)」になります。すなわち765mmHg=1019hPaです。)

こうしてⅠ~Ⅷの符号がついた低気圧の経路を、日本地図に重ねたものが左側の図です。

(左側の図を一部拡大)

小円の中の数字は気圧(mmHg)で、その脇の数字は日付、さらにその下の「1~3」の数字は、それぞれ6時、14時、22時に観測された値であることを示します。

★

この調子で、本書には以下の計41図が収録されています。

(1)「天気図/明治十七年○月中低気圧部位ノ中心線路」

明治17年の各月の低気圧中心の移動経路図です。1月、2月、3月…の計12図。

上に示したのが、その1月の図でしたが、9月の図はこんな感じです。

九州から関東を通過した低気圧「Ⅲ」は、最低気圧737mmHg(982hPa)を記録しており、速度を上げながら本州を横切る様子からも、明らかに台風ですね。

(2)「天気図/明治十七年○月中高気圧部位ノ中心線路」

同じく高気圧中心の移動経路図で、1月、2月、3月…の計12図。

(3)「天気図/明治十七年○月」

凡例には「同圧線、同温線、及ヒ例風」とあって、今風にいえば各月の平均等圧線、平均等温線、各地の卓越風の風向を1枚の図に落とし込んだものです。1月、2月、3月…の計12図。

(5月の図。実線が等圧線、破線が等温線です)

なお、平均気圧を求めるため、各測候所では1日3回、6時と14時と21時(5月以前は22時)に計測を行い、それを1か月分積み上げて平均を出しています。また各地のデータを相互に比較可能とするため、実測値をウイルド(Wild)氏の表をもとに気温0度・海抜0mの値に変換しています。

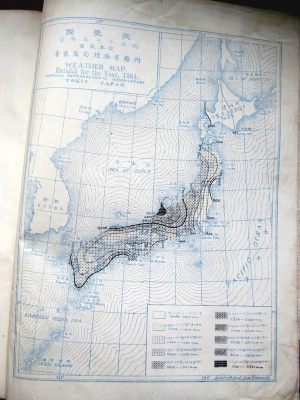

(4)「天気図/明治十七年同圧線及同温線」

上記(3)のデータを1年分積み上げた年間の平均等圧線・等温線図です。全1図。なお本図には卓越風の記載がありません。風向は季節によってガラッと変わるので、平均する意味がないからでしょう。

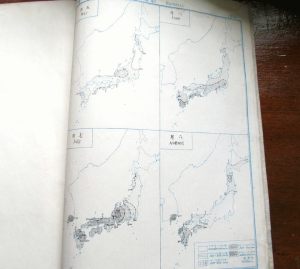

(5)「明治十七年/雨量」

各月の総雨量の分布図です。1枚の図版に月別の小図が4点印刷されているので、図版数としては「1~4月」、「5~8月」、「9~12月」の計3図から成ります。

(「5~8月」の図)

(6)「天気図/明治十七年雨量」

こちらは(5)のデータを積み上げた年間総雨量の分布図です。全1図。

★

この労作を生み出したのが、外地も含めて26か所に開設された以下の測候所群です。

日本の気象学と気象観測の黎明期。

俗に「雲をつかむような話」と言いますが、当時の人がどれほど真剣に雲をつかもうとしていたか。実際、そこに渦巻くエネルギーは大変なものだったはずで、そのことが今の私にはとてもまぶしく感じられます。

天気図の誕生 ― 2024年02月16日 19時04分02秒

今日は明確に春を感じました。

日の光が明るいことに加え、「風は冷たいのに寒くない」という感覚が妙に新鮮で、思わず春だなあ…と心の内で呟きました。週明けの19日は二十四節気の「雨水(うすい)」で、さらに2週間もすれば、いよいよ「啓蟄」です。

★

私の職場のエレベーターは、ディスプレイに「今日は何の日」という豆知識が表示されるのですが、今日2月16日は「天気図記念日」だと表示されて、ほほうと思いました。

そこには、1883(明治16)年のこの日、ドイツ人の気象学者エリヴィン・クニッピングの指導のもと、7色刷りの日本初の天気図が作成された…ともありました。7色刷りとはまた豪華ですが、実物はどんなものだったのか気になります。

でも、ネット情報を拾い読みすると、

「最初の気象電報が送信された2月16日以降、2月中は天気図作製の試行期間だったため、残念ながら天気図は現存していません。

同年3月1日からは午前6時の天気図が正式に発行・印刷されるようになり、今も当時の天気図が残されています。」(※)

とあって、現存するのは同年3月1日付以降のものだそうです。

(※)日本の天気図の歴史

江波山気象館 メールマガジン「お天気かわらばん」2017年2月号

江波山気象館 メールマガジン「お天気かわらばん」2017年2月号

この3月1日の天気図はネット上ですぐに見ることができます。

■股野宏志

気象庁に現存する日本最古の天気図

気象庁に現存する日本最古の天気図

股野氏の一文を読むと、

「現在のように、国際協力の下、各国の気象機関(日本は気象庁)が世界各地の観測資料を即時的に集めて天気図を描いて天気予報を行う業務形態の原型を確立したのはフランスのルヴェリエ(海王星の存在を理論的に予言した天文学者)で、彼の提言を実施したフランスは政府が天気図を発行する最初の国となった(1863)。」

と、思わぬところでルヴェリエの名に出くわし、再び驚きました、

それにしても、予報業務を前提に作られた「世界最初の天気図」(1863)から「日本最初の天気図」(1883)の誕生まで20年間―。

これを早いと見るか、遅いと見るか?

まあ、人によって意見の分かれるところでしょうが、個人的にはずいぶん早いと感じます。何しろ天気図の作成というのは、瀟洒な洋館の建設とか、鉄道の敷設のような派手な打ち上げ花火では済まないことで、全国的な気象観測網の設置はもちろん、それを支える技術者の養成体制や、観測記録を即座に報告できる電信網の確立といった、ひとつひとつが大層骨の折れる事業を総合した上に成り立っていると思うからです。

そうしたものが何もないところから、20年間でそれを成し遂げたというのは、明治の人が相当がんばった証拠で、まことに天晴れです。

★

さて、これだけだと他人のふんどしで終わってしまいますが、手元にも興味深い品があったのを思い出し、次にそれを一瞥してみます。

(この項つづく)

元旦地震 ― 2024年01月02日 12時09分59秒

御屠蘇気分で呑気なことを書いたら、そのすぐ後に地震が襲ってきました。

時の経過とともに被害の様子が明らかとなり、大変な年明けとなりました。

まずもって被害に遭われた方々にお見舞いを申し上げます。

★

ことわざに「一年の計は元旦にあり」と言いますが、それはもっぱら人間のふるまいについて言うことであって、地震は人間の都合なぞ顧みることなく、まさに時知らず…と書きかけて、「ちょっと待てよ」と思いました。何か以前、それについて話題にした気がしたからです。

過去記事をさかのぼると、それは2017年のことでした。

■海洋気象台、地震に立ち向かう(その3)

上の過去記事は、1923年の関東大震災の際、神戸海洋気象台のスタッフが実地踏査も踏まえてまとめた以下の報文について、前後3回にわたって紹介したものです。

■K. Suda: On the Great Japansese Earthquake of September 1st, 1923.

(須田皖次、『1923年9月1日の日本大震災について』)

(須田皖次、『1923年9月1日の日本大震災について』)

拙文を引くと、記事中以下の文章が出てきます。

「著者の須田は、さらに地震の成因論についても筆を進め、それを主要な(principal)要因と、副次的・偶発的な(occasional)要因に分けて論じています。

前者については、地下での歪みの段階的蓄積と、それが相対的に弱い部位で解放されるという、地震の基礎的な理解に関わるもので、最初に掲げた地質図を議論の足掛かりとしています。

後者は、地震の直接的な「引き金」となる要因に関する所論で、地磁気や他の天体の影響、あるいは潮位や気圧の変化に言及していますが、いかにも気象台らしく、特に最後の2つ、すなわち潮位変化と気圧変化については、データを元に詳しい検討を加えています。(天体の影響が気になりますが、それについては、同時代の寺田寅彦が太陽活動と地震の関係について論じている事実に触れている程度です。)」

ここに季節や暦のことは出てきませんが、気圧という気象条件の変化が、地震の引き金になりうるのでは…という当時(大正時代)の考えが顔をのぞかせています。これは一種の検証仮説で、一つの地震のデータから何か結論めいたことが言えるわけではないでしょうが、こうした仮説がその後どうなったかが気になりました。

★

手元で検索すると、すぐに以下の論文が見つかりました。

■岡田 正実

日本付近の大地震発生の季節変動と地域性

地震(第2輯)35 巻(1982)1 号、pp.53-64.

日本付近の大地震発生の季節変動と地域性

地震(第2輯)35 巻(1982)1 号、pp.53-64.

岡田氏は当時気象庁海洋課勤務で、のちに同庁地磁気観測所長を務められた方です。これとても40年以上前に発表されたものですから、現在の地震学のスタンダードに照らしてどうなのか、門外漢には不明ですが、プレートテクトニクス理論に基づく新しい地震学を背景にした比較的近時の論として、その知見に耳を傾けてみます。

それによると、過去の地震のデータから、地震には確かに季節変動性が認められる…というのが、岡田氏の結論です。ただし、その様相は単純ではありません。そこには明瞭な地域差があって、内陸部では春~夏に多く、太平洋側では北海道~三陸沖の親潮域では春に、そして宮城県沖~南海道の黒潮域では秋~冬に多い傾向が認められるといいます。

そうした変動の原因として、内陸部では、降水や融雪による地下水の増加が、断層部の摩擦力低下を生み、それが地震発生の引き金として作用している可能性があり、また海底で発生する地震に関しては、大陸プレートと海洋プレートの荷重変動がその主因であり、そこに最も影響するものとして、潮位低下や陸水減少による大陸プレートへの荷重減少を岡田氏は推測しています(この場合も摩擦力の減少――ここではプレート間の摩擦力の減少――が、地震の直接の引き金となるわけです)。

後段のメカニズムに関する部分は、もちろん推測の域を出ないにしろ、前段の季節的変動の存在の指摘は、過去のデータが物語る事実ですから、地震は決して「時知らず」ではなく、時を心得ていることになるのでしょう。

なお、岡田論文では、能登半島周辺、あるいはさらに広く日本海側の地震については、データが少ないことから分析・言及の対象にしていません。能登半島はもともと地震の少ない土地と思われていた気配がありますが、1993年の能登半島沖地震以降、大きな地震が立て続けに襲ったことで、地震好発地のイメージに転じた感があります。

能登半島沖地震 1993年2月7日

能登半島地震 2007年3月25日

令和5年奥能登地震 2023年5月5日

令和6年能登半島地震 2024年1月1日

能登半島地震 2007年3月25日

令和5年奥能登地震 2023年5月5日

令和6年能登半島地震 2024年1月1日

こうしてみると同地域の最近の地震は、なんとなく冬~春に多いように見えますが、そこに何か理由があるのかどうか、素人がウロンな妄説を唱えるのはよろしくないので、ここは専門家の考証を待ちたいと思います。

★

地震ありし 海のしきりに 稲妻す 原田杉花

雷の化石 ― 2022年12月27日 09時50分46秒

雷にも大きいもの、小さいもの、いろいろありますが、中でもとびきり大きいやつがドーンと砂地に落ちると、そこが瞬間的に高温となって珪砂が溶融し、それがまた冷却固化することで、雷が砂地を走り抜けた形のままに、筒状の構造物が残ります。

それが「フルグライト(雷管石)」と呼ばれるものです。

手元の品は、アレクサンドリアの星座早見盤と一緒に藤井さんから頂いたもので、同じく北アフリカの、こちらはサハラ砂漠由来の品です。

ドーンと大地に落ちた雷は、この口を通ってバリバリと砂の層を貫通し、その波打つ電撃が、このこぶこぶした形を砂層に印象しました。

中は中空。フルグライトは溶けた珪砂を主成分とする、いわば天然のガラス管なので、内壁はツルツルしています。

★

大神ゼウスは、あらゆるものを溶かす雷霆(らいてい)を武器とし、北欧神話の戦神トールは、その槌から雷撃を放って、あらゆる敵を倒したといいます。雷は昔の人にとって最も強力な武器のイメージだったのでしょうが、そこは今もあまり変わりがなくて、創作の世界には雷属性のキャラがたくさんいます。

天地が出会うところに生まれた不思議な石、フルグライト。

その穴を覗き込めば、リアルな雷の威力は、ときにそうした人間の想像力をも超えて凄まじいことを感じます。

あめゆじゅとてちてけんじゃ ― 2021年12月31日 08時46分21秒

雪の大晦日。今年二度目の本格的な雪です。

雪に対する印象はもちろん人さまざまで、雪に良くない思い出があれば暗い気分になるでしょうし、もっぱら楽しい思い出ばかりなら、心が浮き立つことでしょう。

私はどちらかと言えば後者で、一面の銀世界を見ると、その瞬間にパッと心が明るくなって、一種のすがすがしさを感じます。

まあ、ひとりの社会人として、交通機関の乱れや、通勤の苦労を考えないわけではないですが、それはひとしきり雪を愛でてから心に浮かぶことで、最初の印象は「!!」という言葉にならぬ心の弾みです。ことに今日は外出する必要のない休日ですから、雪はあえて嬉しいものに数えたくなります。

★

賢治の絶唱、「永訣の朝」。

雪の苦労を賢治は十分知っていたし、何よりも眼前の悲痛な出来事と重なる存在でしたが、このときの賢治にとって、雪は決して忌むべきものではなしに、死の床にある妹を浄化する、限りなく美しく清らかなものでした。

この雪はどこをえらばうにも

あんまりどこもまつしろなのだ

あんなおそろしいみだれたそらから

このうつくしいゆきがきたのだ

あんまりどこもまつしろなのだ

あんなおそろしいみだれたそらから

このうつくしいゆきがきたのだ

その天からの贈り物を口にすることで、人は地上を離れ、より天に近い存在となる…。それは神々が住まう「兜率の天の食」にもなぞらえることのできるものでした。

銀河や太陽、気圏などとよばれたせかいの

そらからおちた雪のさいごのひとわんを…

〔…〕

雪と水とのまつしろな二相系をたもち

すきとほるつめたい雫にみちた

このつややかな松のえだから

わたくしのやさしいいもうとの

さいごのたべものをもらつていかう

そらからおちた雪のさいごのひとわんを…

〔…〕

雪と水とのまつしろな二相系をたもち

すきとほるつめたい雫にみちた

このつややかな松のえだから

わたくしのやさしいいもうとの

さいごのたべものをもらつていかう

「永訣の朝」は、文飾に凝った詩というよりも、自らの思いを血を喀くように文字にした詩だと思いますが、それにしてはあまりにも静かで、心にしんしんと沁み徹る趣があります。それは、この詩が妹の死を悼むと同時に、雪とみぞれに覆われた透明な世界の美を謳っているからでしょう。

★

こんな日は、賢治のことを思いながら、私も「あめゆじゅ(雨雪)」を口にしようと思いましたが、街の雪は埃臭い気がして、どぶろくに氷を浮かべることで、兜率の天の食に代えました(何だかんだ言って雪見酒になるのです)。

雪華の幻灯 ― 2021年12月26日 14時04分37秒

クリスマスも終わり、今日は雪が舞い散る、寒い日曜日。

青空が見えたかと思うと、白い雲がおそろしいスピードで空を走り、また次の雪を連れてきます。

★

下は雪の結晶を写した幻灯スライド。

ただし、リアルな写真ではなくて、結晶を模式的に描いた図です。

薄葉のフィルムをガラス板でサンドイッチしたもので、残念ながら一部破れてしまっています。本当はもっと透明感のあるスライドセットが欲しいのですが、雪の結晶を写した幻灯スライドは、世間にありそうで無いものの一つで、いまだ出会いがありません。

もちろん、そういう品が絶無というわけではなくて、例えば有名な雪の写真家、ベントレー(Wilson A. Bentley、1865-1931)は、生涯にわたって雪華スライドを製作しつづけましたが、それも現在は甚だ希少品で、以前目をむくような価格で販売されているのを見た記憶があります。まあ、雪はありふれた存在ですから、ベントレー以外の人が製作を試みてもいいし、ベントレーの複製だってバンバン作られても良さそうなのに、探してみると意外にないのは、あまり需要がなかったんでしょうか。ちょっと不思議な気がします。

★

とりあえず手元の1枚をしげしげと眺めてみます。

スライドのラベルにはイタリア語で「Fiori di neve(雪の華)」と書かれています。

裏面にはまた別のラベルが貼られていて、こちらはフランス語で「Flour de glace(氷の華)」。まあ雪でも氷でもお好みでと思いますが、言うなればこれは「冬の華」でしょう。

このスライドの生国はイタリアかフランスかはっきりしませんが、フランスで販売を手掛けたのはパリのマゾ商店です。ネット情報によれば、店主のエリジャ・マゾ(Elijah Mazo)は、1880年ごろ光学機器と写真撮影の店を創立し、1913年にアボット・トレーニュ(Abbot Tauleigne)と組んで、屋号も「Tauleigne‐Mazo」となったらしいので、このスライドも19世紀末~20世紀初頭のものということになります。

★

100年ちょっと前、この雪華の幻灯ショーを楽しんだのは誰なのでしょう?

凍てつく夜をよそに、両親とともに暖炉の前で過ごした幼い子どもたちでしょうか。それとも雪の科学を学びながら、心はすでに教場を離れ、スケートやそり遊びに向かっていた生徒たちでしょうか。いずれにしても、そこに冬の温かい思い出を重ねて眺めたくなります。

天候早見盤 ― 2021年11月23日 11時29分36秒

前回のポケット・プラネタリウムの色使いから連想した品。

■Raymond M. Sager(監修)

Guest Weathercaster

Dial Press(New York)、第4版1961(初版1942)、25p.

Dial Press(New York)、第4版1961(初版1942)、25p.

これは星座早見盤ならぬ「天候早見盤」です。

題名は「客員気象予報士」といった意味でしょうか。一瞬、キワモノ商品かと思いましたが、初版が1942年に出た後、少なくとも20年近く版を重ねているので、結構まじめに作られ、まじめに受容された品のようです。監修者のレイモンド・セイガーは、1937年から「ニューヨーク・デイリーニューズ」紙で天気予報を担当していた人の由。

(裏表紙を飾るのは、アメリカの気象警報信号旗の一部)

★

「早見盤」は4層構造の円盤から構成されています。

これを外側から順に合わせることで、天候が予測できるというので、早速占ってみたいと思います。アメリカと日本では、気象条件がずいぶん違う気はしますが、表紙に「北緯25度以上用」とあるので、その言葉を信用しましょう。材料とするのは、本日午前6時の名古屋の気象データです(日本気象協会のページを参照)

(1)まず一番大きな「風向ダイヤル(WIND DIAL)」から合わせます。

名古屋の風は西北西。ダイヤルは8方位表示なので、とりあえず「WEST」に合わせてみます。さらに副目盛りとして、「BACKING-STEADY-VEERING」というのがあって、「steady」は一定方向の風が続いている状態、「veering/backing」は、過去数時間で風向きが「時計回り/反時計回り」に変化した状態を指します。名古屋では過去6時間で北西から西北西に風向が変化したので、「BACKING」を選んでみます。

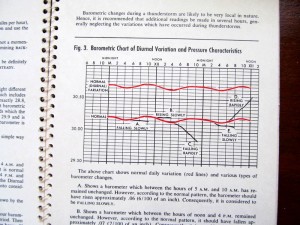

(2)次は「気圧ダイヤル(BAROMETER DIAL)」です。

数値はアメリカ式に「水銀柱インチ(inHg)」で表示されています。1水銀柱インチ=33.86ヘクトパスカル(hPa)に相当します。名古屋の気圧は1002.7hPa=29.61inHg なので、「29.5 TO 29.7」の目盛に合わせます。

(3)次は「気圧変化ダイヤル(BAROMETER CHANGE DIAL)」です。

6時間前と比べて気圧が上昇しているか下降しているか、それを下図を手がかりに、気圧の日内変動も考慮して判別し、目盛を合わせます。

(赤線が通常の気圧の日内変動)

昨日24時の名古屋の気圧は、1001.1hPa=29.57inHgだったので、「RISING SLOWLY」を選びます。

(4)最後は「現在の天気ダイヤル(PRESENT WEATHER DIAL)」です。

名古屋は良く晴れているので、「CLEAR」に合わせます。

★

(再掲)

こうして4つのダイヤルを合わせると、▼マークのところに「T521」というコードが読み取れます。このコード番号を、巻末のコード表を使って「天候予測キー(Weather Prediction Key)」に変換します。(「早見盤」と言いながら、あんまり「早見」になってない気がしますが、何しろ本品は科学的正確さを売り物にしているので、そこは我慢です。)

最終的に得られた予測は「CF7」。

●最初のアルファベットは晴雨予想で、「C」は「Fair and cooler(晴れて寒い)」を意味します(coolerやwarmerというのは平年との比較においてです)。

●次いで2番目のアルファベットは、今後12ないし24時間の間に予想される風速で、「F」は「Fresh(やや強い風)」の意味。風速でいうと時速19~24マイル、すなわち秒速8.6~11mで、日本の天気予報だと「静穏」から「やや強い風」に相当します。

●そして3番目の数字は、今後12時間の風向予測で、「7」は「West or Northwest winds(西または北西の風)」を意味します。

(天候予測キー解説一覧)

日本気象会による12時間後予測、すなわち午後6時の天候は、「晴れ、気温10度、西北西の風4m」です。また、この間の最高気温は13度、風向は「北西ないし西北西」、風速は「3mないし5m」となっています。風速を除けば、全体としてこれは結構当たってるかもしれませんね。

★

自前の観測設備がない限り、これを使うには気象サイトを参照せざるを得ず、そこには天気予報も当然載っていますから、この早見盤の出番は結局ないことになります。でも、実際にこれをくるくる回してみると、天候を予測するには、現在の気圧や風向だけでなく、直近6時間の変化が重要なパラメーターであることも分かって、にわか気象予報士の気分を味わえます。

月は出ていたか ― 2021年03月11日 18時15分24秒

2011年3月11日は何曜日だったか覚えていますか?

恥ずかしながら私は忘れていました。暦をめくると金曜日です。

3月11日の発災時に何をしていたかは、多くの人が覚えていると思います。

では、その時の天気はどうだったでしょう?暖かかったか、寒かったか?あの日の晩、はたして月は出ていたのか?――覚えているようで、記憶の曖昧な点が多いです。

下は気象庁の「日々の天気図」というページからお借りしました(LINK)。

あの日は冬型の気圧配置で、太平洋側は晴れないし曇り、日本海側は雪。前日から寒気が流れ込んで寒い日でした。午前9時の天気と、最低・最高気温を書き抜けば、以下の通りです。

盛岡・晴れ (-3.6℃~4.2℃)

仙台・晴れ (-2.5℃~6.2℃)

新潟・にわか雪 (-0.6℃~4.7℃)

東京・快晴 (2.9℃~11.3℃)

名古屋・曇り (0.6℃~9.0℃)

大阪・曇り (2.5℃~10.1℃)

仙台・晴れ (-2.5℃~6.2℃)

新潟・にわか雪 (-0.6℃~4.7℃)

東京・快晴 (2.9℃~11.3℃)

名古屋・曇り (0.6℃~9.0℃)

大阪・曇り (2.5℃~10.1℃)

★

今日、2021年3月11日の月齢は27.3。伝統的な呼び名だと「有明月」、いわゆる「右向きの三日月」です。有明月は夜明け前に顔を出し、夕暮れ前に沈んでしまうので、空を振り仰いでも、今宵は月を眺めることはできません。

では、10年前の3月11日はどうだったでしょうか?

あの日の月齢は6.3、半月には満たないものの、三日月よりも光の強い上弦の月でした。盛岡を基準にすると、月の出は8:42、月の入りは23:50。南中高度72.7°と、月が高々と空を横切ったために、月照時間の非常に長い一日でした。

あの晩、空を見上げた人は、雲間に明るい月を眺めることができたはずです。

逆にいうと、地震発生の瞬間も、それに続く悲劇も、月はすべてを見ていました。

それを無情と見るかどうか。

無情といえばたしかに無情です。冷酷な感じすらします。

でも、本当は無情でも有情でもなく、月はただそこにあっただけです。いつも変わることなく、無言で光り続けるだけの存在だからこそ、月は人間にとって良き友たりうるのだと思います。人はそういう存在を必要としています。

(月明かりに浮かぶサラーニョン島、スイス・レマン湖)

★

ともあれ、今宵は静かに思いを凝らし、思いを新たにすることにします。

地震禍、津波禍 ― 2021年02月14日 15時52分53秒

コロナ禍の日本をまた地震が襲いました。まさに泣き顔を狙って刺す蜂のようです。

直接被害に遭われた方々に、改めてお見舞いを申し上げます。どうか平穏な日々が早く戻りますように。

★

ここで、ゆくりなく10年前を思い出します。

あのときは最大震度7を記録した地点もありましたが、東北地方の多くの市町を襲ったのは最大震度6強の揺れで、今回の地震と同じでした。

地震の揺れで山が崩れ、家屋が倒れ、ライフラインが途絶え…というのも深刻な出来事です。でも、もし10年前のあの日、東北を襲ったのが「地面の揺れ」だけだったら…。もし津波さえなかったら…。もしそうだったら、三陸があれほどの悲劇に見舞われることはなかったし、原発事故もありませんでした。東日本大震災の惨禍は、「地震被害」というよりも、むしろ「津波被害」と呼んだ方が適切なのではありますまいか。

夕べの地震で津波が来なかったのは、あえて不幸中の幸いと言うべきでしょう。(地震を「幸い」というと語弊がありますが、英語でいえばconsolation(慰藉)、不運の中に見出されるわずかな慰めです。あるいは、地震に加えて津波も襲った世界を考えれば、津波のない世界線を歩んだ我々は、まだ幸いだったとも言えます。)

(1908年12月28日、シチリア島のメッシーナを地震と津波が遅い、町は壊滅状態となりました。頑丈な石造りの建物も、地震と津波の前にはまったくなすすべがありませんでした。当時の絵葉書より)

★

ときに、地表の津波の恐ろしさもさることながら、地球そのものも、過去に宇宙規模の津波の洗礼を受けたらしいことを、さっき知りました。

それが「近地球超新星(Near-Earth supernova)」という概念で、以下はウィキペディアの受け売りです(LINK)。

それによると、地球近傍で超新星爆発が起こると、その揺れ(重力波)が地球に及ぶだけでなく、大量のガンマ線が潮のごとく押し寄せ、生物の大量絶滅を引き起こす恐れがあるのだとか。現に、4億年前に起きたオルドビス紀の大量絶滅の原因はそれだとする研究者もいる由。

…というふうに話を大きくすると、地震に対する恐怖も多少は相対化されるのではと思いつつ、ちっぽけな人間にとっては、やっぱり地震も津波も恐ろしいものです。

最近のコメント