銀河鉄道1941(前編) ― 2024年06月14日 05時17分21秒

世間には『銀河鉄道の夜』の初版本というのが流通しています。

(以前ヤフオクに出品されていた商品の画像を借用)

新潮社から昭和16年(1941)に出たものです。

一般に初版本は珍重されるし、ましてやあの名作の初版本ならば…ということで、15万とか20万とか、あるいはさらに高い値段がついていることもあります。

この初版本については、以前も書きました(17年も前のことです)。

■「銀河鉄道の夜」…現代のおとぎ話

でも、「銀河鉄道の夜」は賢治の没後に、すなわち賢治の文学的評価が定まってから出た「全集」に収録されたのが初出で、同名の単行本が作られたのは、さらにその後です。その点で、賢治の生前に出た『春と修羅』や『注文の多い料理店』の初版本とは、その成立事情が大いに異なります(発行部数や残存部数も当然違うでしょう)。以前の私は、その辺をちょっと誤解していました。

こういうことは今でもあります。たとえば雑誌に発表された作品が芥川賞をとり、その話題性を追い風に単行本化されたような場合、大量の「初版本」が存在するので、たとえ初版だからといって、当然それほど珍重はされません。

新潮社版『銀河鉄道の夜』も、事情をよく呑み込んだ良心的な古書店なら、そうあこぎな値段を付けることはないはずで、上の記事に出てくる5千円というのは、さすがに安すぎる気がしますが、それでも2万ないし3万も出せば、この本は手に入るんじゃないでしょうか(私も業者ではないので、そう自信満々に言うことはできませんが)。

★

その後、私も奮発してこの本を手に入れました。

上に述べたような次第で、私にも手の届く値段で売られていたからです。

でも、改めて手元の本を見て、「あれ?」と思いました。

上の写真を比べると分かる通り、ブックデザインが微妙に違うのです。

(左が手元の本。下段は裏表紙デザインの比較)

挿画・装丁はいずれも画家の野間仁根(のま・ひとね/じんこん、1901-1979)によるものですが、表紙絵がハチからチョウに、裏表紙は犬にまたがる少年から、犬とともに歩む少年に置き換わっています(ハチと思ったのは翅が4枚あるからで、アブなら2枚です)。

何でこんなことが起きたのか?本の奥付を見ると、

初版初刷りは、昭和16年(1941)12月に出ていますが、手元のは同じ初版でも昭和19年(1944)3月に出た第2刷で、増刷にあたってデザインを変更したことが分かります。

★

昭和16年12月、真珠湾攻撃によって日米開戦。

昭和19年3月、死屍累々のインパール作戦開始。

戦況の悪化とともに、国民生活がどんどん重苦しくなっていく中、賢治の童話を――それも「銀河鉄道の夜」を――子供たちに届けようとした、新潮関係者や野間仁根は、より平和的モチーフを採用することで、そこに密かなメッセージこめたのではないか?

(上図拡大)

もちろん真相は不明です。でも、「贅沢は敵だ」とばかり、奢侈品に対して昭和18年に導入された「特別行為税」が本の売価に上乗せされているのを見ると、時勢に抗してそんな行動に出る出版人がいても、ちっとも不思議ではない気がします。

★

本当は、昭和16年に書かれた坪田譲治の「あとがき」から、当時の「銀河鉄道の夜」に対する評価を振り返ろうと思ったのですが、いささか余談に流れました。以下、本題に戻します。

(この項続く)

19世紀に登場した予言の書 ― 2024年06月08日 14時02分06秒

聖徳太子作とされる予言の書、『未来記』。

言うまでもなく後世の偽書ですが、こういうあからさまな偽書が存在すること自体、未来を知りたいという人間の欲求が、いかに強いかを示すものでしょう。

聖徳太子ほどの人でも、未来を見通すことはなかなか難しいです。

しかし、「予言の書」は確かに実在します。偽書なんかではなしに。不気味なほど未来を予見し、その予言は必中という本が―。

ただし、その本は何でも予言できるわけではありません。

ごく狭い範囲の予言にとどまるものの、その限られた範囲では文字通り必中です。

■Theodor von Oppolzer(著)

『Canon der Finsternisse』

『Canon der Finsternisse』

すなわち、ハプスブルク家治下のオーストリアで活躍したテオドール・フォン・オッポルツァーが著した『食宝典』。

(Theodor von Oppolzer、1841-1886)

『食宝典』というと何だかグルメ本のようですが、内容は過去から未来に至る日食・月食を総覧したデータブックです。収録されているのは、B.C.1207年からA.D.2161年までの8,000回の日食と、同じくB.C.1206年からA.D.2163年までの5,200回の月食。

(出版事項を記した副標題紙。中央には双頭の鷲。書名を記した本標題紙がこの後に続きます)

「帝国科学アカデミー紀要 数学・科学部門 第52巻」として、1887年にウィーンの帝室国立印刷局から刊行されました(原稿が提出されたのは、オッポルツァーが亡くなる直前の1885年10月で、本になったのは没後のことです。彼は本の完成を見ずに逝ったことになります)。

★

タネを明かせば「なあんだ」ですけれど、人類がこの“予知能力”を身に着けるまでに費やした努力の総量と、灰色の脳髄と2本の手だけで、この膨大な計算をやり遂げたオッポルツァーの情熱は、手放しで称賛してもよいでしょう(加えて延々と版を起こし続けた植字工の仕事ぶりも)。

オッポルツァーの骨の折れる計算は、

375頁に及ぶ大部な表と、

160枚もの日食経路図に結実しました。

そこにはもちろん、2035年9月2日に本州の真ん中で見られる皆既日食もしっかり「予言」されています。

★

そういえば、前回話題にした「夜空の大三角」という記事は、2013年、今から11年前のものでした。11年といえば長いようですが、私の中ではわりとあっという間で、過ぎてしまえばそんなものです。そのことを思えば、11年後の2035年もこれまたきっとあっという間でしょう。

11年後に私が生きているか。たぶん生きている確率の方が高いですが、高齢になればいつ何があるか分からないので、この世にいないことも十分考えられます。でも、生きてこの目で見たいなあ…と心底思います。私はこれまで皆既日食を見たことがないんですが、日食については「噂ほどでもない」という人より、「想像以上にすごかった」という人の方が圧倒的に多いので、さぞかし壮麗なのでしょう。

ただ、日食というのは、仮に生きていたとしても、お天気次第ですべておじゃんなので、あんまり楽しみにしすぎるのも考えものです。がっかりしすぎて頓死…なんてのも嫌なものです。

★

オッポルツァーが45歳の若さで亡くなったのは、計算のやり過ぎのせいではないか?と真剣に疑っていますが、実は彼は生涯で一度も日食を見たことがなかった…となると非常にドラマチックなんですが、もちろんそんなことはありません。

1868年8月18日、南アジアで見られた日食の際、アラビア半島南端近くのアデンの町(現・イエメン)で彼はそれを観測し、それが『宝典』編纂のきっかけだそうです。このときは、フランスのピエール・ジャンサンが、後にヘリウム由来と判明したスペクトルをインドで観測しており、この日食は科学史上もろもろ意義深いものとなりました。

天文学者のライブラリに分け入ってみたら… ― 2024年05月17日 17時43分20秒

更新をさぼっている間、例の 『天文学者のライブラリ(The Astronomers’ Library)』を、せっせと読んでいました(無事読了)。

先日書いたこと(こちらの記事の末尾)を訂正しておくと、最初パラパラめくった印象から、「自分の書斎も、かなり理想のライブラリに近づいているんじゃないか」…と大胆なことを書きましたが、改めて読んでみると、それは幻想に過ぎず、収録されている書物の大半はやっぱり手元にありませんでした。

といって、「じゃあ、これから頑張って理想のライブラリを目指すんだね?」と問われても、たぶん是とはしないでしょう。この本に教えられたのは、「天文学史上重要な本」と「魅力的な天文古書」は必ずしも一致しないという、ある意味当然の事実です。

たとえばニュートンの『プリンキピア』(↑)は、天文学史のみならず自然科学史全体においても最重要著作でしょうが、それを手元に置きたいか?と問われたら、正直ためらいを覚えます。読む前から理解不能であることは明らかだし、挿図の美麗さとか、造本の妙とかいった、書物としての魅力に富んでいるとも言い難いからです。(『プリンキピア』を人間理性の金字塔とただちに解しうる人は幸せです。そういう人を除けば、たぶんその魅力は「分からない」点にこそあるんじゃないでしょうか。「分からないから有難い」というのは倒錯的ですが、仏典にしても、抽象絵画にしても、そういう魅力は身近なところにいろいろあります。)

★

そうした意味で、私が本書で最も期待したのは、第5章「万人のための天文学 Astronomy for Everyone」です。著者はその冒頭でこう書いています。

「この章を完璧なものとする方法はないし、これまでに出版された教育的天文書を網羅することも不可能だ。したがって、ここでは面白い挿絵のある本や、顕著な特色のある本をもっぱら取り上げることにしよう。率直に言ってこれらの本の多くは、単に目で見て面白いだけのものに過ぎないが。」

なるほど、「面白い挿絵のある本」や「目で見て面白い本」、こうした本こそ、私を含む天文古書好きが強く惹かれるものでしょう。確かに目で見て面白いだけのものに過ぎないにしても―。

とはいえ、この章における著者のセレクションは、あまり心に刺さらないなあ…というのが正直な感想でした。ここにはメアリー・ウォードの『望遠鏡指南 Telescope Teachings』(↓)も出てくるし、

ロバート・ボールの『宇宙の物語 The Story of yhe Heavens』や、愛すべき『ウラニアの鏡 Urania’s Mirror』(↓)も出てきます。

でも、この分野では不可欠といえる、カミーユ・フラマリオンの『一般天文学 Astronomie Populaire』は出てこないし、ファンの多いギユマンの『天空 Le Ciel』も、ダンキンの『真夜中の空 The Midnight Sky』も、スミスの『図解天文学 Smith’s Illustrated Astronomy』も、いずれも言及すらされていないのは、一体どういうわけか?

愛らしく魅力的な天文古書はいろいろあるのになあ…と思いつつ、現代の職業研究者(天文学者/宇宙物理学者)である著者は、こうしたポピュラー・アストロノミーの著作に必ずしも通じていないのだろうと想像されました。こういうと何となく偉そうに聞こえますが、別に私が偉いわけではなくて、やっぱりこの手の本は、今では学問的というよりも、完全に趣味的存在だということでしょう。

★

というわけで、自分にとって理想のライブラリは、己の琴線に触れるものを一冊ずつ吟味し、拾い集めた末にできるものであり、そう考えれば、今の私の書斎こそ“私にとって”理想のライブラリにいちばん近いのだ…という結論に再び落ち着くのです。書斎とその主との関係を男女にたとえれば、まさに「破れ鍋に綴じ蓋」、「Every Jack has his Jill」じゃないでしょうか。

★

うーん…ちょっと月並みな結論になりましたね。そして負け惜しみっぽい。

美しく愛らしい天文古書をずらっと紹介した本があれば、もちろん読んでみたいし、それを参考に購書計画を立ててみたいですが、でもそんな都合のいい本はなかなかないですね。

『星座の書』 ― 2024年05月05日 10時14分47秒

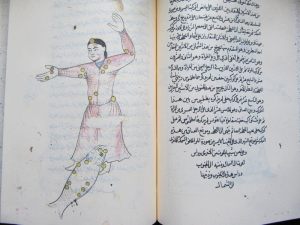

そういえば…なのですが、以前アル・スーフィの『星座の書』の写本のファクシミリ版(複製本)をエジプトの人から購入しました。

全編アラビア語で、解説ページめいたものもないので、書写年代や原本の所蔵先等は一切不明です(手書きのアラビア語の中にそうした情報が埋もれているのかもしれませんが、そのこと自体判然としません)。星座絵の描写は素朴というか、非常に粗略なので、絵に関しては素人の手になるものではないかと想像します。

で、アンドロメダ座とアンドロメダ銀河の一件から思いついて、手元の本をパラパラやってみました。

その姿形から、おそらくこれがアンドロメダ座なのでしょう。『星座の書』では、一つの星座について、地上から見上げた星の配列と、その鏡映像(天球儀に描かれるのはこちらです)の2枚が対になって描かれており、手元の本でもそのようになっています。

イスラム世界の描写なので、アンドロメダ姫は見慣れた半裸ではなく着衣姿で、囚われの姿を意味する手鎖も描かれていません。

この絵を見ると例の魚の姿がないんですが、手元の本には上の絵とは別に、下のような絵も載っています。

アンドロメダ本体は黄色、魚は赤で星がマーキングされており、ここでは両者が別の星座と認識されているのかな?と思いましたが、でも別の個所にはこんな図↓もあって、なんだかわけが分かりません。

…と思いつつ、ウィキペディアの『星座の書』の項を見たら、

「星座絵の中には、東洋化しただけではなく、アラビアの伝統的な天文学の影響を受けて、さらに変化した星座もある。例えば、「鎖に繋がれた女(アンドロメダ座)」には、『アルマゲスト』由来の標準的な星座絵の外に、脚に「魚」が重なった姿、胴に二匹の「魚」が重なった姿、と三通りの星座絵を描いている。」

とあって、ようやく得心が行きました。

さらに、この巨魚だけを独立させたらしい絵もあって、

その口元というか、鼻先に赤い小円が描かれており、これが「小雲」、すなわちアンドロメダ銀河だと想像されます。

★

ちなみに、アンドロメダ座の脇に2匹の魚が控えている…というと、「うお座」との異同を気にされる方もいると思いますが、うお座はうお座で独立した星座として描かれており、アンドロメダに密着しているのは、やっぱりアラビア独自の巨魚座です。

またアンドロメダと巨魚といえば、アンドロメダ姫を呑み込もうとした海の怪物、すなわち「くじら座」のことも連想されますが、くじら座もまた別に描かれており、巨魚座とは別の存在です。

★

Karen Masters 氏は、ペンシルベニアの名門ハバフォード大学で教鞭をとる天文学者/天体物理学者で、氏が著した『The Astronomers’ Library』は、天文学者の仮想図書館に置かれるべき本を一冊一冊吟味し、その内容を順次紹介しながら、天文学史について解説するという体裁の本です。いわば「本でたどる天文学の歴史」。

本書をパラパラやりながら、今日のような複製本も含めれば、結構わが家も理想のライブラリーに近づいてるんじゃないか…と慢心しつつ、でもそのほとんどは積ん読状態なので、こうして解説してもらえると、本当に助かります。それだけでも本書を購入した意味はあります。

読書の方はまだまだ続きます。

ワーナー・アンド・スウェイジー、夢の跡(後編) ― 2024年04月19日 05時28分10秒

この写真集には、天文機器の写真とならんで、天文台の外観写真が何枚も載っています(全36枚の図版のうち10枚がそうした写真です)。

たとえば、ニューヨークのダドリー天文台。まさに「星の館」にふさわしい外観で、憧れを誘います。ワーナー社はここに12インチ(すなわち口径30cm)望遠鏡を提供しました。

同社の12インチ望遠鏡というと、これぐらいのスケール感。

ちょっと毛色の変わったところでは、中東シリアの首都ベイルートに立つ「シリア・プロテスタント大学」の天文台なんていうのもあります(ここはその後、無宗派の「ベイルート・アメリカン大学」となり、天文台も現存)。ここに納入したのも12インチ望遠鏡でした。

何度か名前の出たワシントンの米国海軍天文台。

ワーナー社とは縁が深かったようで、ここには26インチ(約66cm)大望遠鏡をはじめ、6インチ子午環、5インチ経緯儀、さらに46フィートドーム(差し渡し14m)や26フィートドーム(同8m)といった多くの備品を供給しています。

上の写真の左端に写っている建物のアップ。

26インチ大望遠鏡はここに据え付けられました。望遠鏡以外に、昇降床やドームもワーナー社製です。

その内部に鎮座する26インチ望遠鏡の勇姿。ヤーキス天文台の40インチ望遠鏡にはくらぶべくもありませんが、それでも堂々たるものです。

海軍天文台の白亜の建物を設計したのは、著名な建築家のハント(Richard Morris Hunt 、1827—1895)で、ここは彼の最晩年の作品になりますが、そのハントの名は本書にもう1か所登場します。

それが冒頭、第1図版に登場するこの愛らしい天文台です(写真の左下にハ

ントの名が見えます)。

「ワーナー、スウェイジー両氏の個人天文台」。

この小さな塔の上の

小さなドームの中で、ふたりはどんな夢を追ったのか?

巨大なドームにひそむモンスター望遠鏡ももちろん魅力的ですが、この小さな天文台をいつくしみ、写真集の巻頭に据えたワーナーとスウェイジーの心根に私は打たれます。かのハントに設計を依頼したのも、二人がここをそれだけ大切に思ったからでしょう。立派な中年男性をつかまえて可憐というのも妙ですが、その優しい心根はやっぱり可憐だし、優美だと思います。

(この項おわり)

ワーナー・アンド・スウェイジー、夢の跡(中編) ― 2024年04月17日 07時28分49秒

写真集の中身を見てみます(以下、原著キャプションは青字)。

「米国海軍天文台、ペンシルベニア大学、その他のために製作された天文機器類」。ワーナー社の倉庫ないし展示室に置かれ、納品を待つ製品群です。手前の4台は天体の位置測定用の子午儀・子午環、その奥は一般観測用の望遠鏡。

前回、前々回触れたように、ワーナー社の光学機器はレンズを外注しており、そのオリジナリティは機械的パーツの製作にこそありました。

たとえば、こちらは「米国海軍天文台の26インチ望遠鏡用の運転時計(driving clock)」。天体の日周運動に合わせて鏡筒を動かし、目標天体を自動追尾するための装置です。

あるいは、天体の位置を厳密に読み取る「位置測定用マイクロメーター(position micrometer)」。

あるいは、「自社で製作し使用している40インチ自動目盛刻印装置」。上のマイクロメーターもそうですが、計測機器の「肝」ともいえる目盛盤の目盛りを正確に刻むための装置で、工作機械メーカーの本領は、こんなところに発揮されているのでしょう。

そうした製作加工技術の集大成が、大型望遠鏡であり、それを支える架台であり、全体を覆うドームでした。(「ヤーキス天文台の40インチ望遠鏡、90フィートドームおよび75フィート昇降床」、「ワーナー・アンド・スウェイジー社設計・施工。1897年」。)

上のヤーキスの大望遠鏡は実地使用に先立って、シカゴ万博(1893)にも出展されました。足元には正装をした男女、頭上には巨大な星条旗。天文学では後発だったアメリカがヨーロッパに追いつき、けた外れのスピードで追い越していった時代の変化を如実に物語っています。

(この項、次回完結)

ワーナー・アンド・スウェイジー、夢の跡(前編) ― 2024年04月16日 18時20分15秒

19世紀最後の年、1900年にワーナー・アンド・スウェイジー社(以下、つづめて「ワーナー社」と呼びます)は、自社の天文機器をPRするための写真集を出しています。

■Warner & Swasey

A Few Astronomical Instruments:From the Works of Warner & Swasey.

Warner & Swasey (Cleveland)、1900

A Few Astronomical Instruments:From the Works of Warner & Swasey.

Warner & Swasey (Cleveland)、1900

(タイトルページ。手元にあるのはノースダコタ大学図書館の旧蔵本で、あちこちにスタンプが押されています。)

本書成立の事情を、ワーナーとスウェイジーの両名による序文に見てみます。

「我々がこれまでその計画と天文機器の製作にかかわった第一級の天文台の数を考えると、それらを一連の図版にまとめることは、単に興味ぶかいばかりではなく、現代の天文装置が有する規模と完璧さを示す一助となるように思われる。

一連の図版は自ら雄弁に物語っているので、機器類と天文台については、ごく簡単に触れておくだけの方が、詳しい説明を施すよりも、いっそう好ましかろう。

ここに登場する三大望遠鏡、すなわちヤーキス天文台、リック天文台、海軍天文台の各望遠鏡の対物レンズは、いずれもアルヴァン・クラーク社製であり、他の機器の光学部品については、事実上すべてJ.A.ブラッシャー氏の手になるものである。

本書に収めた写真を提供していただいた諸天文台の天文学者各位のご厚意に、改めて感謝申し上げる。」

強烈な自負と自信が感じられる文章です。

たしかにアルヴァン・クラークとブラッシャーのレンズ加工技術は素晴らしい、だが我々の機械工作技術がなければ、あれだけの望遠鏡はとてもとても…という思いが二人にはあったのかもしれません。

当時のワーナー社の工場兼社屋。

堂々とした近代的ビルディングですが、よく見ると街路を行きかっているのは馬車ばかりで、当時はまだモータリゼーション前夜です。

この前後、19世紀末から20世紀初頭にかけて、車は内燃機関を備えた「自動車」へと姿を変え、人々の暮らしは急速に電化が進みました。そうした世の中の変化に連れて、天文学は巨大ドームとジャイアント望遠鏡に象徴される「ビッグサイエンス」へと変貌を遂げ、20世紀の人類は革命的な宇宙観の変化をたびたび経験することになります。(このブログ的に付言すると、本書が出た1900年は、稲垣足穂生誕の年でもあります。)

(この項続く)

100年前のプラネタリウム熱 ― 2024年02月10日 17時36分49秒

プラネタリウムの話題で記事を続けます。

プラネタリウムの歴史の初期に、ツァイス社が作成した横長の冊子があります。

発行年の記載がありませんが、おそらく1928年ごろに自社のプラネタリウムを宣伝する目的で作られたもののようです。

(タイトルページ)

☆ ツァイス・プラネタリウム ☆

― 星空観望: テクノロジーの驚異 ―

― 星空観望: テクノロジーの驚異 ―

「目次」を見ると、

○なぜツァイスプラネタリウムが必要なのか?

○天文学者はツァイスプラネタリウムについてどう述べているか?

○ツァイスプラネタリウムの構造

○ツァイスプラネタリウムはどのように操作するか?

○演目

○プラネタリウムの建物は他の目的にも使える

○天文学者はツァイスプラネタリウムについてどう述べているか?

○ツァイスプラネタリウムの構造

○ツァイスプラネタリウムはどのように操作するか?

○演目

○プラネタリウムの建物は他の目的にも使える

…と並んでいて、「プラネタリウムの建物は他の目的にも使える」のページでは、“プラネタリウムのドームは、映画の上映会や音楽演奏会にも使えるんです!”と怠りなくアピールしており、ツァイス社が販売促進に鋭意努めていたことが窺えます。

こうしたプラネタリウムの概説に続いて、冊子は各地に続々と誕生しつつあったプラネタリウムを紹介しており、ボリューム的にはむしろこちらの方がメインになっている感があります。

(バルメン)

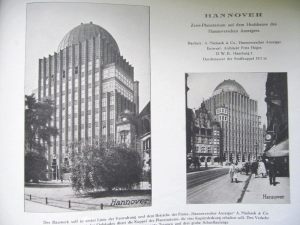

(ハノーファー)

(ドレスデン)

いずれもまことに堂々たる建物です。

試みにここに登場する各プラネタリウムの開設年を、ネット情報に基づき挙げてみます。

▼Barmen 1926

▼Berlin 1926

▼Dresden 1926

▼Düsseldorf 1926

▼Hannover 1928

▼Jena 1926

▼Leipzig 1926

▼Mannheim 1927

▼Nürnberg 1927

▼Wien 1927

▼Berlin 1926

▼Dresden 1926

▼Düsseldorf 1926

▼Hannover 1928

▼Jena 1926

▼Leipzig 1926

▼Mannheim 1927

▼Nürnberg 1927

▼Wien 1927

既述のように、ミュンヘンのドイツ博物館で世界初のプラネタリウムが商業デビューしたのは、1925年5月のことです。その直後からドイツ各地で、雨後の筍のようにプラネタリウムのオープンが続いたわけです。

まだ生まれたての、それこそ海のものとも山のものとも知れない新技術に、なぜ当時の人々は間髪入れず――しかも巨額の費用をかけて――呼応したのか?各地のプラネタリウムを作ったのはどんな人たちで、どこからそのお金が出ていたのか?いったい、当時何が起こっていたのか?

★

ネット情報を一瞥すると、たとえばライプツィヒ・プラネタリウムの場合は、時のライプツィヒ市長のカール・ローテが、ミュンヘンでプラネタリウムの試演を見て大興奮の末に地元に帰り、市議会に諮って即座に建設が決まったのだそうです。

(ライプツィヒ)

ライプツィヒに限らず、当時のプラネタリウムはほとんど公設です。

もちろん議会もその建設を熱烈に支持したわけです。ドイツのように都市対抗意識の強い国柄だと、一か所が手を挙げれば、我も我もとなりがちだったということもあるでしょう。それこそ「わが町の威信にかけて…」という気分だったのかもしれません。

それらは博覧会の跡地に(ドレスデン)、あるいは新たな博覧会の呼び物として(デュッセルドルフ)、動物園に併設して(ベルリン)建設され、人々が群れ集う場として企図されました。

(ベルリン)

プラネタリウムに興奮したのは、もちろん市長さんばかりではありません。ベルリン・プラネタリウムの場合は、初年度の観覧者が42万人にも達したそうです(これは日本一観覧者の多い名古屋市科学館プラネタリウムの年間40万人を上回ります)。

(デュッセルドルフ)

このデュッセルドルフの写真も興味深いです。

当時の客層はほとんど成人客で、子供連れで行く雰囲気ではなかったようです。これはアメリカのプラネタリウム草創期もそうでしたが、当時のプラネタリウムは大衆教育の場であり、それ以上に大人の社交場だったのでしょう。

(大人のムードを漂わせるデュッセルドルフのプラネタリウム内部)

「もう見ましたか?」 「もちろん!」

「今月のプログラムはすごかったですね」 「いや、まったく」

「今月のプログラムはすごかったですね」 「いや、まったく」

プラネタリウムなしでは夜も日も明けない―。

さすがにそれほどではなかったかもしれませんが、当時のプラネタリウム熱というものは、我々の想像をはるかに超えるものがあった気がします。

それはツァイス社という一企業の努力に還元できるものではなく、当時の科学がまとっていたオーラの力のゆえであり、その力があったればこそ、市長さんも市議さんも一般市民も、もろ手を挙げてプラネタリウムを歓迎したのでしょう。

竜と天文学と絵本のはなし ― 2024年01月21日 14時19分12秒

今日は地雨が静かに降り続いていて、心を落ち着けるには良い日です。

熱いコーヒーを淹れ、本棚から肩のこらない本を持ってきて、ときおり窓越しに灰色の空を見上げながら目の前の活字を追う…というのは、本当にぜいたくな時間の使い方で、人間やっぱりこういう場面が必要だなあと思います。

★

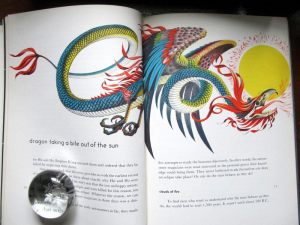

毎年、年の初めには干支にちなんだ話題を書くことが多いですが、今年は地震ですべて吹き飛んでしまいました。でも、今読んでいる絵本にひどく立派な竜が出てきたので、載せておきます。

これは西洋のドラゴンではなくて、本物の竜で、冒頭の天文学の歴史を説く章に登場します。中国の伝説的王朝「夏」の第4代皇帝・中康の治世に、お抱え天文学者が日食予報をさぼったために誅殺された…というエピソードに続けて、当時の人々は竜が太陽を食べてしまうため日食が生じると考えたこと、そのため日食になると、大声を上げて銅鑼や太鼓を打ち鳴らし、竜を必死で追っぱらったことが紹介されています。

これは古人を嗤うための滑稽なエピソードとして紹介されているわけではありません。古代にあっては天文学が公共の知ではなく。魔術師や為政者の独占物だったこと、そして日食の予報とそのメカニズムの解明は、まったく別次元の問題であることを作者は言いたいのです。…というわけで、これはかなりまじめな本です。

(オーラリーの表紙がカッコいい)

■Roy A. Gallant(文)、Lowell Hess(絵)

Exploring the Universe.

Garden City Books(NY)、1956.62p.

Exploring the Universe.

Garden City Books(NY)、1956.62p.

作者のギャラントは画家のヘスとコンビを組んで、これ以外にも当時「Exploring」シリーズというのをたくさん出して好評を博しました。これもその1冊です。

竜の絵だけだと「え?」と思われるかもしれませんが、これは1956年当時の天文学の知識を、美しい挿絵とともに綴った、なかなか魅力的な科学絵本です。

★

私は子供のころから科学絵本が好きで、よく手にします。

理解力が進歩してないということもありますが、それ以上に紙面に吹く科学の風に惹かれるからで、その風はたいてい良い香りがするものです。

もちろん、絵本の中にも駄作はあります。単なるハサミと糊の仕事であったり、読者である子供よりも、金主である親におもねっていたり…。でも、まじめな作り手だったら、相手が子供だからこそごまかしがきかないし、下手なことは書けないぞと、真剣にならざるをえないので、それが科学という学問の純粋さと呼応して、そこに良い香りが漂うのでしょう。

この68歳になる本にも、そうした良い香りを感じました。

本書の冒頭は、2人の天文学者の仮想対話から始まります。

「明日も太陽はのぼるかな?」「いや、明日はのぼらないと思うね。のぼるって言うなら、君はそれを証明することができるかい?」「もちろんさ。天文年鑑を見ると、明日の日の出は午前7時12分と書いてある。」「それは。その本を書いた人間がそう考えただけだろ?それは証明じゃないよ。ぼくはその証明が知りたいんだ。」

本に書いてあるから、偉い人が言ったから正しいことにはならない、現に「昔の偉い人」は珍妙なこともたくさん言っているよ…と、作者はそこから天文学の歴史を語り始めます。こういうことは、もちろん科学論文に書かれることはないし、大人向けの本でもあまり正面切って説かれることはありませんが、でも科学を語る上ではこの上なく重要なことです。

そういう当たり前のことに気づかせてくれるのも、科学絵本の魅力と思います。

(まあ科学絵本に限らず、良い絵本とはそういうものかもしれません。)

衝撃の出会い…松村巧氏のこと ― 2023年12月30日 10時31分37秒

来年の1月で、「天文古玩」が始まって早18年になります。

この間、天文アンティークの周りを常にウロウロし、それにまつわる話を見聞きしてきたわけですから、「見るべきほどのことは見つ」…とまでは言わないにしろ、何となく心のうちに既視感が広がっていたのも事実です。要は新鮮な「驚き」が薄れつつあったわけです。

しかし、そんな薄ら生意気な感想が見事に打ち砕かれ、驚愕の大波に呑み込まれる日がやってきました。それは「日本の古本屋」で、たまたま1冊の本を見つけたからです。

■松村 巧(著) 『日本天文名所旧跡案内』

私家版、1982.(B6判・126頁)

私家版、1982.(B6判・126頁)

天文名所旧跡とは何か? 試みに本書の「もくじ」冒頭を掲げます。

天文に関わる名所旧跡は、かくのごとく多様です。

「第1章 天文遺跡・古い天文機器・天文台跡・隕石落下地・新星発見地・時・報時・天文関係旧跡」では、こんなふうに沖縄から北海道まで、天文に関連する<場所>と<物>が、都道府県別にガイドされています(ただし、全県を網羅しているわけではありません。また著者の編集方針により、活動中の天文台やプラネタリウムは省かれています)。この第1章(全71頁)が、本書のいわば肝の部分。

つづく「第2章 日食観測」では、戦前の日本で観測された皆既・金環食のゆかりの地とエピソードが紹介され、「第3章 測量基線」では、明治の国家事業として測量が実施された際、各地に設定された測量基線と三角点を考証するという、相当渋い内容になっています。

さらに、「第4章 未調査の天文名所旧跡」では「田上隕石について」はじめ7項目を採り上げ、最後の「第5章 天文名所旧跡案内第一集で紹介した主な天文名所旧跡」では、沖縄の「星見石」等、前著『天文名所旧跡案内』(1981)から主要58項目を再録しています。まさに至れり尽くせり。

私が言うのも僭越ですが、本書は大変な熱意に裏打ちされた、緻密な調査の賜物に相違なく、本を前にして、私は思わず居ずまいを正しました。そして、著者・松村巧氏のお仕事をもっと知りたいと思い、いろいろ探しているうちに、地元の図書館に以下の著作が収蔵されているのを知りました。

■松村 巧(著) 『近代日本雑学天文史』

私家版、1991.(B6判・164頁)

私家版、1991.(B6判・164頁)

私家版ゆえか、こちらは古書市場でも見つからなかったので、頑張ってコピー本をこしらえました。

(『雑学天文史』は片面コピーなので、原著の倍の厚みになっています)

こちらも「もくじ」の一部をサンプルとして掲げます。

この2冊を手にして、何だか急に自分が物知りになったような気がします。

それにしても、松村氏のお名前と業績を、なぜ今まで知らずにいたのか。そのことを大いに恥じ、且つ残念に思いますけれど、遅ればせながらその学恩に浴し得たことを、それ以上に嬉しく思います。本当に出会いというのは大切ですね。

松村氏の著作は、斉田博氏や佐藤利男氏らによる「天文史話」の発掘と紹介に連なるお仕事だと思いますが、こういうのは天文学や歴史学の専門家があまり手掛けない領域で、まさにアマチュアにとってのブルーオーシャン。私自身、大いに勇気づけられる思いがしました。

最近のコメント