ねこ元気? ― 2023年06月18日 09時21分57秒

先日、Etsyでこんな品を見つけました。

この小さなダンボール箱に商品が入っているのですが、より正確にはこの箱を含む全体が商品で、私はまだ箱を開けかねています。何せ、この「世界一有名な思考実験。シュレディンガーの猫」と書かれた箱を開けた瞬間、この宇宙は二つに分裂してしまうというのですから。

商品写真をお借りすると、箱の中に入っているのは、下に写っている青か赤か、どちらかのピンバッジです。

どちらが入っているかは、注文主である私にも分かりません。

猫が生きているか死んでいるか、箱を開けてみるまで、2つの事象は重ね合わせの状態にあるのです。

この商品を注文する際、さらに興味深いオプションがありました。

2個同時に買うと、「1個は青、もう1個は赤」と、中身を指定できるのです。

もちろん、どちらに何が入っているかは、これまた不明です。

上記の通り、いずれの猫も生死不確定の重ね合わせの状態にあって、ただし一方の箱を開けて猫が生きていれば、もう片方の猫は死んでいることがただちに確定します。これは2つの箱が何光年隔たっていても同様で、その情報は瞬時に伝わります。

これがシュレディンガーの猫と並んで有名な「量子もつれ」の現象で…と、まあ、あまり真面目に受け取ってはいけませんが、一種の比喩としては秀逸で、商品考案者の機知に感心しました。

商品ページはこちら → ★

パリ天文台、華やぐ。 ― 2022年09月25日 18時42分56秒

時はおよそ200年下って、西暦1874年。

ナポレオン3世が退場し、フランスは第3共和政の時代です。日本では明治7年、西郷隆盛が前年に下野し、佐賀では不平士族が反乱を起こすという世上騒然とした時代。

その頃、パリ天文台で紳士淑女を集めた、優雅な科学の催しがありました。

(版面サイズは31×21cm。周囲をトリミングしてありますが、ページサイズは38×27cmあります)

題して「Une Soirée à l'Observatoire(天文台の夕べ)」。

掲載誌の「ル・モンド・イリュストレ」は、当時流行の絵入り雑誌のひとつで、関連記事が併載されているはずですが、版画の裏面は別記事なので、これがいったいどういう機会に行われたイベントかは不明です。

ただ、いずれにしても19世紀後半のフランスは、ジュール・ヴェルヌの時代であり、カミーユ・フラマリオンの時代であり、いわばポピュラー・サイエンスの黄金時代でしたから、こういう科学趣味の夜会が開かれ、そこに好奇心に富んだ紳士淑女が押しかけても、別段不思議ではありません。

★

場所が天文台ですから、天球儀があったり、星図を前にしての講演があったりしたのは当然です。

でも、この晩の出し物はそればかりでなく、物理万般に及んでいたようです。

たとえば下はガイスラー管のデモンストレーションのようです。

ガイスラー菅は、低圧の希ガス――というのは古い表記で、今は「貴ガス」と書くのが正しいそうですが――を封入したガラス管の両端に電圧をかけ、放電発光させる実験装置。見た目が派手で美しいので、こういう折にはぴったりの演目です。

こちらは何でしょうか?

中央の2本のチューブをつないだ大きな実験装置は、かなり大掛かりですが、残念ながら正体不明です。左の装置は風力計っぽい姿ですが、室内に風力計を持ち込んでもしょうがないですね。向かって右手から、ライムライトの強烈な光で照射しているのが、何かの実験になっているんでしょうか?

★

…というわけで、いくぶん謎めいた感じはあるんですが、会場が賑やかなことは驚くばかりで、盛装した男女と実験装置の取り合わせに、科学趣味がファッショナブルであった時代の空気を感じます。

小さな実験室(後編) ― 2021年09月13日 15時45分06秒

このかわいらしいセットは、どこにもメーカー名の記載がありません。

その顕著な「小ささ」も、子ども向きのセットだから、こんなかわいらしいサイズなのか?といえば、そうとは思えない節もあります。

たとえば、このセットにはビーカーやフラスコといった、定番の実験器具が含まれていません。また、箱の中に目を凝らすと、

中に見慣れぬ紙筒(↑中央)がまじっていて、

筒の中には比重計が入っています。

こんな渋いものを、子どもが実験で使うとは考えにくいので、このセットは実は「化学何でも実験セット」というよりは、何か特定の用途や、特定の使用者を想定した品かもしれません。比重計は品質管理目的で工業分野で使われることが多いと思いますが、このセットが持ち運びを重視している点からすると、あるいは水質検査とか、そういった方面でしょうか。

まあ正体は知れませんが、その透明な表情は、まさに理科室趣味の友と呼ぶに足ります。

★

この品は用途だけでなく、年代も曖昧です。この品はこれまで1回も使用された形跡がなくて、あるいはデッドストック品かもしれません。ですから、何となく新しく見えるのですが、おそらくは1960年代ごろのものかなと、漠然と想像しています。

セットに含まれる品のうち、素性が明らかなモノを挙げると、まず試験管は(株)ギヤマン製。同社は1923年の創業で、現在も営業中ですが、同社のトップページ(https://giyaman.co.jp/)には、下のような告知があって、今やガラス器具類は、徐々に廃番化しつつあるようです(勝手に切り貼りして恐縮ですが、業界の現状を物語るものとしてお借りします)。

(「最後のジェダイ」を名乗る老職人の笑顔に、隠しきれない寂しさを感じます)

また、緑の箱に入った濾紙は東洋濾紙(株)製。ここは1917年創業、1933年に会社組織となり、現在も営業中の会社です。今は「ADVANTEC」のブランドロゴを使用しているそうで、その名はたしかに聞き覚えがあります。この新しいロゴマークの使用は1984年からだそうですから、一応この1984年が年代の下限です。

そして赤と青のリトマス紙は、東京の日本橋本町にあった「KONISHI SUGIURA SEISAKUJO」(小西杉浦製作所か)の製品ですが、この会社は今のところ手掛かりなし。たぶん既に廃業したのでしょう。その時期が分かれば、このセットの年代をもう少ししぼれそうです。

★

理科室の棚を、いやそれ以上に理科室そのものを連想させる、この小さな実験セット。

(画像再掲)

こうして改めて見ると、理科室のひな人形のようでもありますね。

桃の節句は季節外れですが、9月もまた菊の節句(9月9日)に合わせて「後の雛(のちのひな)」というのを飾る風習があるそうですから、アルコールランプのぼんぼりに灯りをともして、試薬瓶のお内裏様や五人囃子を眺めるのも、理科室の風雅を慕う者として、悪くない過ごし方でしょう…と、昨日に続いて、強引に記事を結びます。

小さな実験室(前編) ― 2021年09月12日 15時58分37秒

そういえば、最近いわゆる「理科室趣味」のモノが登場していませんでした。

理科室がいかに魅力的でも、興味の幅が広がれば、理科室の中だけに安閑としてはいられませんから、自然と登場の機会が減っていたのですが、でもハリー・ポッター展も開かれていることですし、またちょっと「秘密の理科室」の匂いに誘われて、そうした品を登場させます。

★

理科室の道具類を飽かず眺めていたころ、ひどく欲しかったものがあります。

それは化学実験器具セットで、今もたぶんあると思いますが、昔は大小のメーカーから、それこそ百花繚乱という感じで、さまざまなタイプのものが販売されていました。

(1955年発行の理科教材カタログより)

理科室が好きな人で、これに心を動かされない人がいるでしょうか?

とにかくこのセットさえあれば、たちどころに「小さな実験室」が完成するのですから、理科室風書斎を目指す上では、まさにマストアイテム。私もいっとき執念深く探したおかげで、いくつか手にすることができました。

上はその1つで、手持ちの中でも一番小さなセットです。

木箱の大きさは、家庭用の救急箱ぐらいしかありません。

ふたを開けると、試験管や試薬びんや漏斗がキラキラと顔を出します。

とにかくコンパクトさを第一に追求した品らしく、アルコールランプも通常のものよりほっそりしたミニサイズです。

試薬瓶が並んだ下の隙間も無駄にせず、引き出しがついているのも心憎い工夫。

中に入っているのは濾紙、リトマス紙、試験管ばさみで、このいかにも「ちんまり」入っている感じがまた好いです。

★

私がこれで実際に実験をすることは、今後もないと思います。

だから全くの無駄だ…とは思いません。書物に「積ん読」の効用があるように、こういう品が常に身近にあるだけでも、人は徳化され、理を尊ぶ気風が養われるものです。対象に対するそういう敬意を持てるかどうかが、理科室趣味と単なる「いかもの趣味」の分かれ目ではないでしょうか。(いかもの趣味はいかもの趣味で良いのですが、私の目指すところとはちょっと違う気がします。)

(次回、セットの細部に注目して、その素性を考えてみます)

現代文明を作ったもの ― 2021年01月24日 09時55分00秒

現代文明を作った究極のものとは何か?

電気でしょうか?それとも通信技術でしょうか?

あるいはコンクリート?近代教育制度?

いろいろな考え方があるとは思いますが、下の箱の中に、私が思う究極のものが入っています。イギリスの業者の言い分によれば、オーストリアで使われた1950年頃の学校教材だそうです。

(箱の大きさは30×40cm)

その中身は…

これです。私が考える、現代文明を作った究極のものとは「化石燃料」。

上の教材は、さまざまな産状の石炭と石油精製物のサンプルをセットにしたものです。

文明とは人間の活動の総体であり、当然エネルギーを必要とします。

そして近代以降、人間社会が飛躍的な変化を遂げた根本原因は、人類が化石燃料という膨大なエネルギー源を手にしたからだ…というのが、私の考えです。その基本構図は、おそらく200年前も、今も変わってないでしょう。

今もこうしてキーボードをカシャカシャ叩いて、IT技術こそ現代文明の根幹のような気になっていますが、一皮むけば、今もこれらの顔触れが、それを下支えしているはずです。(ここに顔を出していない大立者は天然ガスですが、それもまた化石燃料です。)

右側の石炭ファミリーは、いかにも地味ですが、左側の石油ファミリーは、こう言ってよければ、「きれいな」表情をしています。

前者が、原木から泥炭、さらに亜炭、褐炭、瀝青炭、無煙炭へと、自然の大地が長い時間をかけて、徐々に石炭化を進めた結果であるのに対し、後者はガソリンにしろ、重油・軽油にしろ、その他パラフィンや各種の機械潤滑油にしろ、すべて人間がせっかちに分留・混和してこしらえたものという点が、両者の印象の違いを生んでいる気がします。(もっとも、大地だってその気になれば、数々の宝石を生み出す力がありますが、やっぱり時間はかかります。)

★

化石燃料の使用は、典型的な「過去の遺産を食いつぶす」行為に他なりません。

近代社会とは、勤勉と合理性を貴ぶ社会だ…と聞きますけれど、何となくそれと真逆の匂いを感じるのは、そういう「居食い」生活を、漫然と続けているからです。

もちろん私もその恩恵を受けているので、そのことに口をつぐむべきではありませんが、事態を突き放して見れば、やっぱり上のような次第だと思います。

【雑記】

余談ですが、昨日は「天文古玩」の15周年でした。ついに元服です。

途中でブログの営業終了を宣言し、その後営業再開を宣言した覚えはないので、厳密にいうと15周年とも言い難いですが、仮に今も生きていれば15歳になります。いわゆる死んだ子の齢を数えるというやつですね。でも、ご覧のとおり完全に死んだわけでもないので、半死半生のまま15周年ということにしておきます。

科学の目…科学写真帳(中編) ― 2020年12月17日 06時56分42秒

(昨日のつづき)

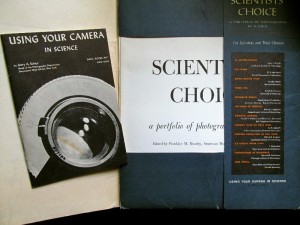

こんな写真集を見つけました。

■Franklyn M. Branley(編)

『Scientists' Choice: A Portfolio of Photographs in Science.』

Basic Books(NY)、1958

『Scientists' Choice: A Portfolio of Photographs in Science.』

Basic Books(NY)、1958

編者のブランリーは、ニューヨークのヘイデン・プラネタリウムに在籍した人です。

表題は『科学者が選んだこの1枚』といったニュアンスでしょう。各分野の専門家が選んだ「この1枚」を全部で12枚、それをバラの状態でポートフォリオにはさみ込んだ写真集です。さらに付録として、『Using Your Camera in Science(手持ちのカメラで科学写真を撮ろう)』という冊子が付属します。

裏面の解説を読んでみます。

「ここに収めた写真は、その1枚1枚が芸術と科学の比類なき組み合わせである。いずれも、一流の科学者が自分の専門分野の何千枚という写真の中からお気に入りの1枚を選んだものばかりだからだ。電子やウイルスから、飛行機翼や星雲に至るまで、幅広いテーマを扱ったこれら一連の写真は、多様な科学の最前線、すなわち風洞、電子顕微鏡、パロマー望遠鏡、検査室等々におけるカメラの活躍ぶりを示している。どの写真も、科学者であれ素人であれ、それを見る者すべてに、自然と物質のふるまいに関する新しい洞察をもたらし、その美しさの新たな味わい方を教えてくれる。」

1950年代に出た科学写真を見ていると、当時の科学の匂いが鼻をうちます。

表紙を飾った酸化亜鉛の電子回折像。

酸化亜鉛の結晶を電子ビームが通過するとき、電子が「粒子」ではなく「波」として振る舞うことで、その向こうの写真乾板に干渉縞が生じ、ここではそれが同心円模様として現れています(形がゆがんでいるのは、電子線が途中で磁石の力で曲げられているためです)。奇妙な量子力学的世界が、写真という身近な存在を通して、その正当性をあらわに主張している…というところに、大きなインパクトがあったのでしょう。

美しい放射相称の光の矢。

これも回折像写真で、氷の単結晶のX線像です。(撮像もさることながら、単結晶の氷を作るのが大変な苦労だったと…と解説にはあります。)

科学写真が扱うのは、硬質な物理学の世界にとどまりません。こちらはショウジョウバエの染色体写真。2000倍に拡大した像です。

本書の刊行は1958年ですが、当時すでに染色体の特定の部位に、特定の形質(翅の形、目の色・大きさ等)の遺伝情報が載っていることは分かっていました。そして1953年には、あのワトソンとクリックによるDNAの二重らせん構造の発見があり、生命の秘密の扉が、分子生物学の発展によって、大きくこじ開けられた時代です。

★

ときに、「当時の科学の匂い」と無造作に書きましたが、それは一体どんな匂いなのでしょう?個人的には「理科室の匂い」です。薬品の匂いと、標本の匂いと、暗幕の匂いが混ざった不思議な匂い。

でも、それだけではありません。そこには「威信の匂い」や「偉さの匂い」も同時に濃く漂っています。この“科学の偉さ”という話題は、おそらく「科学の社会学」で取り扱われるべきテーマでしょうけれど、何にせよ当時の科学(と科学者)は、今よりも格段に偉い存在でした。本当に偉いかどうかはともかく、少なくとも世間は偉いと信じていた…という点が重要です。

「偉い」というと、何だかふんぞり返ったイメージですが、むしろ光り輝いていたというか、憧れを誘う存在でした。その憧れこそ、多くの理科少年を生む誘因となったので、当時の少年がこの写真集を手にすると、一種の「望郷の念」を覚えると思います。いわば魂の故郷ですね。そう、これはある種の人にとって、「懐かしいふるさとの写真集」なのでした(…と思っていただける方がいれば、その方は同志です)。

(この項つづく)

夏の日の研究室にて ― 2020年08月15日 11時49分22秒

昨日、よんどころない事情があって――というのは、プリンターのインクカートリッジを取り換える必要があって――机脇の本を移動させました。その過程で、1冊の本が顔を出して、「おっ」と思いました。

(装丁は著者自ら行い、表紙絵も著者)

■中谷宇吉郎(著) 『寺田寅彦の追想』、甲文社、昭和22(1947)

雪の研究で知られる中谷宇吉郎(1900-1962)が、恩師・寺田寅彦(1878-1935)に寄せた随筆を、一書にまとめた文集です。(個々の文章自体は、昭和13年(1938)に出た『冬の華』(岩波書店)をはじめ、既刊の自著からの再録が多いです。)

それをパラパラ読んで、「うーむ、読書というのは良いものだな」と思いました。

名手の文章を読むのは、本当に贅沢な時間です。なんだか心に滋養分がしみこむような感じがします。

★

季節柄、「寅彦夏話」というのを読んでみます(初出は昭和12年8月)。

「先生は夏になると見違へるほど元気になられて、休み中も毎日のやうに実験室へ顔を出された。そしてビーカーに入れた紅茶を汚なさうに飲みながら、二時間くらゐ実験とはとんでもなく懸けはなれた話をしては帰って行かれた。」

‘理科系あるある’で「ビーカーでコーヒーを飲む」というのがありますが、あの風習は、どうも戦前からあるみたいですね。で、そこで出たのが「化物の話」。(〔 〕は引用者)

「僕〔=寅彦〕も幽霊の居ることだけは認める。然しそれが電磁波の光を出すので眼に見へるとはどうも考へられない。幽霊写真といふやうなものもあるが、幽霊が銀の粒子に作用するやうな電磁波を出すので写真に写るといふ結論にはなかなかならないよ。」

寅彦先生は歯切れがいいですね。

「海坊主なんていふものも、あれは実際にあるものだよ。よく港口へ来ていくら漕いでも舟が動かなかったといふ話があるが、あれなんかは、上に真水の層があって、その下に濃い鹽水の層があると、その不連続面の所で波が出来る為なんだ。漕いだ時の勢力(エネルギー)が全部、その不連続面で定常波を作ることに費やされてしまふので、舟はちっとも進まないといふやうなことが起るのだ。」

こんなふうに怪異を科学的に解説するところが、理学者らしいわけですが、寅彦の真骨頂は、むしろそうした尤もらしい解説以前に、現象への向き合い方に現れています。

「人魂なんか化物の中ぢゃ一番普通なものだよ。あれなんかいくらでも説明の出来るものだ。確か、古いPhil. Mag.(物理の専門雑誌)に」

…と、具体的な誌名を挙げて、人魂に関する原論文を読むよう、若き日の中谷博士に勧め、博士はさっそくそれを実行します。

「読んでみたら、その著者が人魂に遭ったので、ステッキの先をその中に突っ込んで暫くして抜いて、先の金具を握って見たら少し暖かかったとかいふ話なのである。〔…〕要するにそれだけのことで案外つまらなかったと云ったら、大変叱られた。」

寅彦は弟子をこう諭します。

「それがつまらないと思ふのか、非常に重要な論文ぢゃないか。さういふ咄嗟の間に、ステッキ一本で立派な実験をしてゐるぢゃないか。それに昔から人魂の中へステッキを突っ込んだといふやうな人は一人も居ないぢゃないか。

先生の胃の為には悪かったかもしれないが、自分にとってはこれは非常に良い教訓であった。自分は急に眼が一つ開いたやうな気がした。」

先生の胃の為には悪かったかもしれないが、自分にとってはこれは非常に良い教訓であった。自分は急に眼が一つ開いたやうな気がした。」

こんな風に、寅彦は暑中休暇のつれづれに弟子たちと閑談し、目の前の平凡な現象の奥に、いかに重要な論点がひそんでいるか、それを実に面白くてたまらないといった口調で語りつづけ、「時間があれば自分で実験したいのだが…」と、弟子を盛んに焚きつけます。

そこで出た話題は、線香花火の火花の形、金平糖の角の生成、墨流し(マーブリング)の膠質学的研究…等々で、その論を聞いて中谷博士もまた大いに悟るところがあったのでした。いかにも暢気なようですが、そこには真剣で切り結ぶような真率さもあり、真剣なようでいて、やっぱり暢気さが感じられる。実にうらやましい環境です。

★

この本は中谷博士の自筆献辞入りなので、大切にしていたものです。

(献呈先は丁寧に削り取られています。贈られた人が本を売り払うとき、いろいろ斟酌したのでしょう)

しかし、本の山の中に埋もれさせることを、ふつう「大切にしていた」とは言わないので、ここは中谷博士に赦しを乞わなければなりません。

--------------------------------------------------------

【閑語】

今年は夏休みが短いので、夏休みの宿題も例年とはずいぶん違うのでしょう。

ともあれ、夏休みの宿題への取り組み方は、その後の人生の縮図です。

最初にパッとやってしまう子、コンスタントにやり続ける子、最後の最後にようやく腰を上げる子、最初にパッとやろうとして根気が続かず、結局最後になってしまう子…そういう傾向は、大人になっても変わらないことを、私は会う人ごとに確認して、大半から「まさにその通りだ」という証言を得ています。

みんな違って、みんないい…かどうかは分かりませんが、人間、そういうものなのです。

★

ここに来てしきりに思うのは、「人生の宿題」への取り組み方も、同様だということです。私は最後の最後にようやく腰を上げるタイプなので、まだ全く手つかずで、だからこそ「早くやらなくちゃ」と、ジリジリ焦りを感じています。

ただ問題は、「人生の宿題」が何であったか、忘れてしまっていることで、確かに何か宿題を与えられた気はするのですが、それが何だか思い出せません。

★

夏休みも、人生も、宿題が完成しようがしまいが、容赦なく終わってしまいます。

「だから、やらなくてもいいんだ」とまで悟れれば別ですが、なかなかその境地にも達しがたいです。

真空を包むガラス体(後編) ― 2020年07月28日 06時25分40秒

真空を包むガラス体(前編) ― 2020年07月26日 12時48分29秒

雑談は脇において、本来の記事も書きます。

涼しげなものというと、やっぱりガラスです。

そして「ガラスといえば、あれはどうしたかな…」と思い出したものがあります。

棚の奥にしまいっぱなしになっていた、真空管たちです。

私の子供時代はまだ真空管が現役でしたが、それよりもさらに古い、戦前の「クラシック・バルブ」と呼ばれる真空管たちは、(雑な表現ですけれど)いかにも「味」があって、眺めるだけで楽しいものです。

ただ、真空管にはディープなコレクターがいて、あまり生半可な知識で手を出すのも危険だし、我ながら何となく「こけし集め」っぽい感じになりそうだったので、それは短いマイブームで終わりました。(こけし集めにもいろいろな側面があるとは思いますが、得てして「単に集めて終わり」になりがちな印象があります。趣味としての広がりに、若干欠けるような…。)

★

とはいえ、虚心に見るとき、真空管はとても美しいものです。

科学と芸術という大きなテーマを、真空管はその小さな体で完璧に体現しているとさえ思います。

初期のまあるい真空管は愛らしく、

真空管の歴史の最初期、1910年代に遡る、ドイツ・シーメンス社の製品。

そこに漂う古い科學の香り。当時はエジソンもマルコーニもまだ現役でした。

ガラス細工に支えられた不思議なグリッド。

決して比喩ではなしに、まさに繊細な手工芸品です。

ここを電子が奔り、跳んだのです。

理科室の棚から…電流計のこと ― 2020年06月27日 07時22分37秒

暑いですね。そして蒸します。

最近、理科室の話題が少なかったですが、ちょっと理科室で涼もうと思います。

★

とはいえ、現実の私の部屋はかなり乱雑で、涼しいというよりも、暑苦しく、むさくるしいです。この前も、棚の奥の本を取るために、その前に置かれた物を、せっせとどかしてたんですが、その堆積の中に、古い理科器具が埃をかぶって――あまつさえ蜘蛛の巣までかかって――いるのを再発見し、「おやおや」と思ったのでした。

昔標榜していた「理科室風書斎」は、その後「理科準備室風」になり、さらに「物置風」となって、風趣の点では、だいぶ退化したことを認めないわけにはいきません。寂しいことですが、これも宇宙を貫く真理、「熱力学第二法則」の実例なので、抗うことは難しいです。

ともあれ、そこで再発見したものを採り上げます。

★

アンティークな宇宙船のような姿をした電流計。

ガラスドームの中にコイルと磁針が仕組まれ、その両サイドに電線をつなぐ端子が鈍く光っています。そして下部には、島津の紋所に由来する丸に十字の島津製作所のロゴ。

手元に島津製作所が発行した『理化学器械使用法』という冊子があります。小学校の理科授業で使う機器類の操作法を説明した本です。そこに、同じタイプの品が小さく載っていました。この本は明治43年(1910)が初版、手元のは大正5年(1916)の第5版なので、我が家の電流計も、その頃に遡る品かな…と想像しています。

(隣の「白熱電灯」も目を引きます。大正時代には、電球もありふれた存在になっていたでしょうが、そこには依然「科学」の匂いがありました。)

せっかくですから、この電流計の働きについて、当時の人の説明に耳を傾けましょう(原文には句読点が一切ないので、適宜補いました)。

「電流の為めに磁針が傾く角度の大小によりて電流の強弱を測るものにして、度盛したる円盤の中央にコイルを置き、その中心に小磁針を支へ、之れと直角に指針を取付け、磁針の傾きを円盤状に示さしむ。先づコイルの面を磁針の方向と一致せしめ(指針を目盛の0と一致せしむべし)、コイルに電流を通ずれば、指針の示す目盛によりて電流の強弱を知る事を得べし。此種の電流計を正切電流計といふ。」(上掲書p.72)

「正切」は「正接」と書かれることが多いですが、三角関数でいう「タンジェント」のことです。コイルに電流を流したときの磁針の振れ角を読むと、その角度のタンジェントが電流の強さになる(=電流の強さが磁針の振れ角のタンジェントに比例する)ことを利用した電流計を、「正切(正接)電流計」と呼ぶのだそうです(注)。

木、真鍮、ガラスの作り出す小世界。

電流計は、もちろん電流さえ測れれば良いわけですが、そういう機能を越えて、素材の質感やら何やら、「風趣」にこだわるのが理科室趣味というもので、そこに涼やかな感じがあるわけです。

★

とはいえ、私が実際に経験した理科室には、こうした風情は薄れていて、私の記憶の中の電流計は、こちらの姿に近いです。

(こちらも同じく島津製)

これも1950年代のものらしく、十分懐かしいは懐かしいです。

そして、デジタル化が著しい現在でも、理科の授業で使う電流計は似たような姿をしていて、ピョコピョコ動く指針をアナログ的に読んでいる(らしい)のは、ちょっとホッとできる気がします。

-------------------------------------

(注) この箇所は、永平幸雄・川合葉子(編著)『近代日本と物理実験機器―京都大学所蔵明治・大正期物理実験機器』(京都大学学術出版会、2001)を参照しました。

最近のコメント