天文学者のライブラリ ― 2024年01月16日 05時40分19秒

忘れないうちにメモ。

一昨日の記事を書いてから、思い立って天文古玩のリアルな書斎のイメージを探しているときに、以下の本が目に留まりました。

■Karen Masters

The Astronomers’ Library:The Books that Unlocked the Mysteries

of the Universe.

Ivy Press (The Quarto Group)、2024(4月予定)、272p.

The Astronomers’ Library:The Books that Unlocked the Mysteries

of the Universe.

Ivy Press (The Quarto Group)、2024(4月予定)、272p.

版元の説明によれば、

「過去800年にわたる最高の天文学書のコレクションを存分にお楽しみください。『天文学者のライブラリ』は、ヨーロッパ全土にまたがる天文学(および占星術) の書籍発行に関する充実した歴史書です。本書はドイツ、フランス、イタリア、オランダ、スペイン、英国など、ヨーロッパ大陸中の出版物を厳選して収め、また当然のことながら、占星術の本家本元である中東にも焦点を当て、ペルシャの本を複数採り上げています。」

…とのことで、これは相当期待が持てます。

構成は、「星図(Star Atlas)」、「異世界の地図を作る(Mapping other Worlds)」、「天文学と文化(Astronomy and Culture)」、「宇宙モデルの発展(Developping our Model of the Universe)」、「天文学の大衆化(Astronomy for Everyone)」、「現代の天文学(Modern Astronomy)」の全6章。

来たる4月刊行予定なので、まだしばらくはお預けですが、眺めるだけでも楽しそうだし、今後の購書の参考になる部分もきっとあるでしょう。アメリカのAmazonではすでに予約受付が始まっていましたが、日本のAmazonではまだデータベースに未登録なので、もう少し待ってから発注する予定です。なお、電子書籍も用意されていますが(こちらもリリース前です)、個人的には当然紙の本で眺めたいところ。

衝撃の出会い…松村巧氏のこと ― 2023年12月30日 10時31分37秒

来年の1月で、「天文古玩」が始まって早18年になります。

この間、天文アンティークの周りを常にウロウロし、それにまつわる話を見聞きしてきたわけですから、「見るべきほどのことは見つ」…とまでは言わないにしろ、何となく心のうちに既視感が広がっていたのも事実です。要は新鮮な「驚き」が薄れつつあったわけです。

しかし、そんな薄ら生意気な感想が見事に打ち砕かれ、驚愕の大波に呑み込まれる日がやってきました。それは「日本の古本屋」で、たまたま1冊の本を見つけたからです。

■松村 巧(著) 『日本天文名所旧跡案内』

私家版、1982.(B6判・126頁)

私家版、1982.(B6判・126頁)

天文名所旧跡とは何か? 試みに本書の「もくじ」冒頭を掲げます。

天文に関わる名所旧跡は、かくのごとく多様です。

「第1章 天文遺跡・古い天文機器・天文台跡・隕石落下地・新星発見地・時・報時・天文関係旧跡」では、こんなふうに沖縄から北海道まで、天文に関連する<場所>と<物>が、都道府県別にガイドされています(ただし、全県を網羅しているわけではありません。また著者の編集方針により、活動中の天文台やプラネタリウムは省かれています)。この第1章(全71頁)が、本書のいわば肝の部分。

つづく「第2章 日食観測」では、戦前の日本で観測された皆既・金環食のゆかりの地とエピソードが紹介され、「第3章 測量基線」では、明治の国家事業として測量が実施された際、各地に設定された測量基線と三角点を考証するという、相当渋い内容になっています。

さらに、「第4章 未調査の天文名所旧跡」では「田上隕石について」はじめ7項目を採り上げ、最後の「第5章 天文名所旧跡案内第一集で紹介した主な天文名所旧跡」では、沖縄の「星見石」等、前著『天文名所旧跡案内』(1981)から主要58項目を再録しています。まさに至れり尽くせり。

私が言うのも僭越ですが、本書は大変な熱意に裏打ちされた、緻密な調査の賜物に相違なく、本を前にして、私は思わず居ずまいを正しました。そして、著者・松村巧氏のお仕事をもっと知りたいと思い、いろいろ探しているうちに、地元の図書館に以下の著作が収蔵されているのを知りました。

■松村 巧(著) 『近代日本雑学天文史』

私家版、1991.(B6判・164頁)

私家版、1991.(B6判・164頁)

私家版ゆえか、こちらは古書市場でも見つからなかったので、頑張ってコピー本をこしらえました。

(『雑学天文史』は片面コピーなので、原著の倍の厚みになっています)

こちらも「もくじ」の一部をサンプルとして掲げます。

この2冊を手にして、何だか急に自分が物知りになったような気がします。

それにしても、松村氏のお名前と業績を、なぜ今まで知らずにいたのか。そのことを大いに恥じ、且つ残念に思いますけれど、遅ればせながらその学恩に浴し得たことを、それ以上に嬉しく思います。本当に出会いというのは大切ですね。

松村氏の著作は、斉田博氏や佐藤利男氏らによる「天文史話」の発掘と紹介に連なるお仕事だと思いますが、こういうのは天文学や歴史学の専門家があまり手掛けない領域で、まさにアマチュアにとってのブルーオーシャン。私自身、大いに勇気づけられる思いがしました。

悲運の人、レピシエからの便り(後編) ― 2023年11月29日 18時26分07秒

(前回の続き)

近代日本天文学の一番槍、エミール・レピシエ。

その人の自筆書簡をイギリスの古書店で見つけました(もちろんネットカタログ上でのことで、それも狙ったわけではなく偶然です)。

(紙片の大きさは約11.5×13cm)

上がその全容。書簡といっても紙片に走り書きしたメモ程度のもので、日付も署名もありません。あるいはこれはもっと長文の手紙の一部を切り取ったもので、日付と署名は別の箇所に書かれていたかもしれません(その可能性は高いです)。

無署名なのに、なぜレピシエの手紙と分かるかといえば、右下に別筆で「astronome Lépissier de l'observatoire de Pékin(北京天文台の天文学者レピシエ)G.R.」と書かれているからです。この手紙の受取人、ないしは受取人から譲り受けた「G.R.」なる人物が、備忘として余白に書き残したのでしょう。ただし、レピシエが北京天文台に在籍したという記録はないので、これは事実誤認です。

肝心の本文は、幸い件の古書店主氏によってすでに読み解かれていました。

「Si vous le jugez plus commode, Vous pouviez remettre les objets que je vous demande à Madame Coeuille, lingère au marché Papincourt, demeurant Petite rue Papincourt, No. 10, avec prière de me les fair parvenir à ma nouvelle adresse, à Shanghai, car nous avons du, pour cause de frénrité, quitter Pékin après le massacre de Tientjin.」

意味の判然としないところもありますが、Googleの力を借りると、およそ以下のような意味でしょう。

「もしそのほうが好都合なら、私が頼んだ品々をパパンクール市場でリネン婦をしている、パパンクール小路10番地在住のクイユ夫人に託して、上海の私の新しい住所あて送ってもらうようお願いしていただいても結構です。何しろ天津での大虐殺の後、私たちは友愛会の関係で、北京を離れる必要があったものですから。」

どうやらまだ中国にいた頃、1870年に北京から上海に移った直後に、パリの知人に宛てて送った手紙のようです。

★

レピシエの体温と息遣いを、このインクの染みの向こうに感じ、彼の苦労の一端を偲ぶだけでも、この書簡には大いなる価値があると思いますが、ここには新たな事実も顔を覗かせています。それは末尾の一文です。レピシエは「Tientjin」と綴っていますが、これは普通に考えて「天津」でしょう(現代フランス語では「Tianjin」と綴るそうです)。

ここでいう「天津での大虐殺」とはいったい何か?

いろいろ調べると、1870年に天津で起こった「天津教案」という事件がそれのようです(ウィキペディアの該当項目にLINK)。

なんでもこの年、天津では幼児失踪事件が相次ぎ、加うるに市中で疫病までもが流行りだし、教会が経営する孤児院でも3~40人の子供が病死する事態になりました。民衆の間から、「孤児院の修道女が子供を殺して薬の材料にしている」という噂が広まった結果、数千の群衆が教会を取り囲み、フランス領事の発砲をきっかけに、憤激した民衆がフランス領事と秘書、10人の修道女、2名の神父、2名のフランス領事館員、2名のフランス人、3名のロシア人、30人以上の中国人信者を殺害し、果てはフランス領事館とフランスやイギリスの教会を焼き討ちするという大惨事になりました。さらにこのニュースが伝わるや、各地でキリスト教徒と非キリスト教徒の衝突が頻発するようになった…という事件です。

(焼き払われた天津の教会(望海楼)。出典:平頭阿銘(筆)「天津教案謎中謎―看曽国藩是怎様身敗名裂的」 https://zhuanlan.zhihu.com/p/44288377)

前編で挙げた中村・デバルバ氏の論文は、「当初のレピシエの熱意は次第に失望へと変わり,やがて,北京はもはやとどまるべき地ではないと感じるようになった」、「1870年2月には,家族を養うために上海に移った」と記し、レピシエの上海移住の理由として、北京同文館での不遇を挙げています。もちろんそれも大きな理由でしょうが、この手紙からは、この「中国版・攘夷運動」の高まりによって、具体的に身の危険を感じたから…という理由もあったように読めます(北京と天津はいわば隣町ですから、影響は大きかったはずです)。

また天津教案は1870年6月の事件なので、実際には中村氏らが説くように1870年2月にぱっと転居したわけではなく、職探しや家探しやらで右往左往しているうちに、天津で例の事件が起こり、いよいよ上海へ…という流れではなかったかなあと想像します。

★

まあ瑣末といえば瑣末ですが、小なりとはいえ新資料であり新事実ですから、レピシエ顕彰の一環として記しました。そして耳をすませば、この小さな紙片の向こうから、大きくうねる歴史の濤声も聞こえてくるような気がします。

悲運の人、レピシエからの便り(前編) ― 2023年11月28日 19時58分49秒

なんぼ酔狂な私でも、”天文古玩”と称してマッチラベルばかり集めているわけではありません。天文学史の王道といえる品を手にして、しばし思いを凝らすこともあります。

★

エミール・ レピシエ(Emile-Jean Lépissier、1826-1874)という人がいます。

一般には無名の人といっていいでしょう。でも、日本の天文学の歴史においては、きわめて重要な位置を占めています。何しろ江戸から明治に替わったばかりの日本にやってきて、開成学校(東大の前身)で天文学を講じた最初の先生がレピシエであり、明治政府に近代的天文台の建設を進言したのもまた彼だったからです。後代への影響を考えると、彼を「近代日本天文学の父」と呼ぶのは言い過ぎかもしれませんが、確かに「近代日本天文学の一番槍」ではあったのです。

(曜斉国輝画 『東京第一大学区開成学校開業式之図』 明治6年。

出典:国立教育政策研究所 教育図書館 貴重資料デジタルコレクションより)

とはいえ、レピシエの在日期間は1872年(明治4)から74年(明治7)までの2年余りに過ぎません。そしてその生涯と業績については、ごく最近まで謎に包まれていた…ということが、以下の論文に詳述されています。端的に言うと、その没年すら分かっていなかったのです。

■中村 士、シュザンヌ・デバルバ

悲運のお雇い外国人天文学者エミール・レピシエ(1826-1874)

『天文月報』 2016年11月

悲運のお雇い外国人天文学者エミール・レピシエ(1826-1874)

『天文月報』 2016年11月

上記論文はそのままレピシエの伝記にもなっているので、ぜひご一読いただきたいですが、以下、かいつまんで書きます。

○パリ時代

彼はパリ大学で文学を修めた後、1854年、畑違いのパリ天文台に就職。それを手引したのは台長のルヴェリエですが、ルヴェリエは相当なパワハラ気質の人で、レピシエも彼の横暴に散々泣かされた挙げ句、1865年、一方的に解雇されてしまいます。

○中国へ

その後、1867年、伝手があって北京の同文館(北京大学の前身)のフランス語教師の職を得て、中国に渡ります(日本でちょうど大政奉還と王政復古のあった年です)。レピシエは中国でも熱心に天体観測を行い、学術誌に報文を送ったりしていますが、これが同文館校長の意に沿わず(校長はフランス語教師の職務に専念しないなら解雇するぞと脅してきました)、やる気を削がれたレピシエは1870年に北京を離れ、上海でフランス語新聞の発行という、まったくの新事業に乗り出します。しかし、これもほどなく倒産。

○日本での教師生活と死

さらなる活路を求めて1872年、彼は横浜に上陸し、まもなく正式に明治政府の「お雇い外国人」の一人となった…というのが、彼の前半生です。でも、彼に「後半生」と呼べるものは、もはやほとんど残されていませんでした。前述のとおり、彼は草創期の日本の大学で、代数学、幾何学、そして天文学などを講じたのですが、早くも1874年には未知の病で教壇を降りることを余儀なくされたからです。おそらく治療目的のためにフランスに帰国したものの、薬石効なく同年没。

中村・デバルバ両氏の論文は「悲運のお雇い外国人」と題されていますが、こうして見ると、まさに彼は悲運に泣かされ続けた人という印象が濃いです。

★

ここまでが話の前置きです。

この悲運の偉人の手紙を見つけた…というのが今回のテーマですが、長くなるので手紙の中身については後編に回します。

(この項つづく)

大地は亀の背に乗って ― 2023年11月13日 05時46分41秒

余談の余談になりますが、「古代インドの宇宙観では、象が大地を支え、それを亀が支え…」というと、「ああ、あれはどうも嘘らしいよ」と思われる方が一定数おられると思います。ここで嘘というのは、「大地が象や亀に支えられている」のが嘘というだけでなく、「古代インド人がそう思っていた」のも嘘、という意味です。

手元でググると、「こだいいんどのう…」辺りで、「古代インドの宇宙観 嘘」という予測変換がパッと出てきます。そして、「まじかよ」とか、「良かった!誤った古代インドの世界観なんてなかったんだね!」というツイートを載せた<まとめサイト>に誘導されます。

この話の元は、天文学史家の廣瀬匠氏が2012年、第26回天文教育研究会で行った、「誤解だらけの天文学史~『古代インドの宇宙観』を例に」という発表で、その立論があまりにも鮮やかだったため、一寸薬が効きすぎて、こんどは「あれはみんな嘘だ」と思う人が出てきたのでしょう。

でも、それは廣瀬氏の所論の一知半解に基づく完全な誤解です。

氏が問題にしたのは、“古代インドの宇宙観“として長年世間に流布してきた下のようなイメージで、「象、亀、蛇の3点セットが、こういう形でインドの史資料に現れることはない」という事実を指摘されたのでした。

(Niklas Müller著『Glauben, Wissen und Kunst der alten Hindus(古代ヒンズー教徒の信仰、知識、芸術)』(1822)の付図より)

2012年の原論文は残念ながら未見ですが、その後に出た氏の『天文の世界史』(インターナショナル新書、2017)から、該当箇所を引かせていただきます(〔 〕内は引用者)。

「しかしながら、インドの文献にこのような宇宙観〔=丸い大地が象に支えられ、それが亀に支えられ、それがさらに蛇に支えられている〕の描写は存在しません。〔…〕ヒンドゥー教の見解では〔…〕大地が何に支えられているかについてはテキストによって描写がまちまちです。四頭あるいは八頭の象が支えているとする文献もあれば、一匹の大蛇が支えているとする文献もありますし、そもそも全く動物が登場しない文献も存在します。亀が大地を恒常的に支えているという記述はどこにも見当たらないのですが、ある目的で海に投じられていた須弥山を亀に化けた神が沈まないように支えた、というエピソードを含む神話はあります。〔改段落〕以上のような複数の伝承が混同されて一つの宇宙観にまとめられてしまったのではないか、というのが私の仮説です。」(p.243)

一読してお分かりの通り、廣瀬氏は大地を支える<象 or 亀 or 蛇>の伝承まで、全て否定されているわけではありません(というか肯定されています)。

★

大地を支える動物(特に水棲動物)の観念は、汎世界的に見られるものらしく、英語版のWikipediaには「World Turtle(世界亀)」という項目があって、そこからさらにいろいろな項目――たとえば議論の無限後退を意味する「Turtles all the way down(ずっと下まで亀)という慣用句など――にリンクが張られています。

また、この分野の古典ともいえる岩田慶治・杉浦康平(編)『アジアの宇宙観』(講談社、1989)を参照すると、pp.326-347がそっくり「亀蛇と宇宙構造」の章に当てられていて(分担執筆者は伊藤清司氏)、この観念は中国はもちろん日本にも及んでいることが分かります。早い話、地震のナマズと要石の話にまで、この件はつながるそうですから、なかなかインドの人を笑うどころではないのです。

(『アジアの宇宙観』より)

(同カラー挿図18。キャプションは、「八頭の象に支えられた大地の上に、そびえたつメール山 須弥山。その下深くひろがる七層の地獄など、ヒンドゥー教的宇宙巨神の下部構造を描く。その体を支える竜・猪・亀・ガルーダ鳥たち。―インド細密画。18世紀。」)

★

それに――。

南瞻部洲(なんせんぶしゅう/インド亜大陸のこと)は、かつて人類が生まれるよりもずっと昔に、インドプレートの背に乗って、はるばる大海を越えてきたと聞きますし、各プレートは地殻に深い亀甲文様を刻んで、互いに相接しているわけですから、インドの人もまんざら間違っていたわけでもないかもしれんぞ…と思ったりもします。

コペルニクスの隣にいる例のあの人 ― 2023年07月23日 08時56分59秒

ちょっと前にも書きましたが、コペルニクスが亡くなったのは西暦1543年のことで、主著『天球の回転について』が公刊されたのも同じ年です。あと20年すると「コペルニクス500周年」が、世界中でにぎにぎしく祝われることでしょう。

一方、今から80年前、1943年は「コペルニクス400周年」でした。

そこにはコペルニクスの記念切手と記念スタンプが捺され、その祝賀ムードに花を添えていました(スタンプにある「5月24日」というのは、彼の命日です)。

最近、同じスタンプの捺された別の封筒を目にしました。

そう、その祝賀ムードには大きな影が差していたのです。

1939年、相互不可侵条約を結んだナチス・ドイツとソ連が、ポーランドに東西から攻め入り、国家としてのポーランドは消滅。両国による分割統治が始まりました。その結果、コペルニクス400年もまた、ドイツ発行の記念切手と、ドイツ語表記の記念スタンプによって、「ドイツ人天文家・コペルニクス」として祝われたのでした。(ただし最後の点は、ナチス以前から、コペルニクスのアイデンティティはドイツ人だとする、ドイツの身びいき論が根強くありました)。

★

コペルニクスとヒトラー。

ナチスとオカルティズムの関係は、ときに面白おかしく語られることもありますが、ヒトラー自身は(大衆扇動の手段として重用はしたものの)、迷信の類を強く嫌悪したとも聞きます。では、ヒトラーは理性的な人間であったのか?…と考えると、彼の主張と行動は、疑似科学に彩られた反理性的なものであったと言わざるを得ません。

まあ、反理性的ではあっても、人としての美質を備えた人もいるし、反対に理性的ではあっても、人間的に芳しくない人もいるので、<理性-反理性>の物差しで善悪がスパッと決まるわけでもありませんが、コペルニクスとヒトラーが並んでいるのを見ると、人間の可能性と限界について、いろいろな思いがモヤモヤと浮かんできます。

星形の話(後編)…放射する光 ― 2023年07月09日 07時51分52秒

前編では、安倍晴明判と五芒星の異同について述べました。

晴明判はあの一筆書きの線に意味があり、五芒星は中心から飛び出す5本の角こそが中核的要素だ…というのが話の一応の結論でしたが、ここからさらに話を発展させます。

★

五芒星は角の数を増やせば、六芒星にも八芒星にもなります。

(紋章となった星たち。大修館『イメージ・シンボル事典』より)

数に伴うシンボリズムを無視すれば、いずれも中心から放射する光条表現が中核であり、空に浮かぶ星そのものを図像化している点で共通です。

★

印刷記号のアスタリスク(*)も、古代ギリシャ語でずばり「小さな星」を意味する「アステリスコス」が語源で、通常は雪華模様のような6本角ですが、前編で挙げたような5本角もあり、さらには8本角や、中には16本角のアスタリスクもあって、ちゃんとUnicodeも存在します(U+273A)。

英語版wikipediaの「Asterisk」の項には、記号としてのアスタリスクの歴史が書かれています。それによると、紀元前2世紀の文献学者である、サモトラケのアリスタルコスが、ホメロスの詩を校訂する際に、註釈記号として「アステリスコス(※)」(当時のアステリスコスは日本の米印と同じ)を用いたとあって、その歴史もずいぶん長いようです。

★

ここで気になるのは、西洋では星を図像化する際、その周囲を取り巻く光条の表現を重視したのに対し、東アジアではどうだったかという点です。

明るい星がピカッと光るのを見ると、星の周囲を取り巻く光条が見えます。私ばかりでなく、多くの方にとっても同様でしょう。昔の日本人だって目の構造は変わらないので、たぶん同じはずです。したがって星をリアルに描けば、光条が必然的に伴う気がするのですが、日本の星の絵は円(circle)や小円(dot)ばかりで、光条を伴う作例は未だ見たことがありません

(キトラ古墳天文図・部分)

(『和漢三才図会』所載の星座図)

(星曼荼羅。『日本の美術No.377』表紙)

これは不思議なことです。

東アジアの絵画は、「見た目」よりも、その背後にある「本質」を描くことに意識が向いていたのだ…というのをどこかで読んだ記憶があります。「だから光条をあえて無視して、星の本体だけ丸く描いたのだ」と考えれば、この場合も一応説明は付きます。

でも、光条表現自体は日本にも古くからありました。

(奈良国立博物館蔵「山越阿弥陀図」(部分)、14世紀)

たとえば、仏像の光背です。特に山越阿弥陀図と呼ばれるものは、西の山に沈む夕日に西方浄土の阿弥陀如来を重ねてイメージしたものと言われるので、その光条は端的に太陽のそれを表現したものです。

(文化デジタルライブラリーの大太鼓紹介ページより)

あるいは雅楽器の大太鼓(だだいこ)。その頂部には日輪と月輪が飾られ、いずれも見事な光条を伴っています。太陽や月に光条を認めるなら、星にだって認めてもいいのに…と思います。

不定形な「光」を描くのは、確かに技術的に難しいことかもしれません。

しかし戸田禎佑氏の『日本美術の見方』(角川書店、1997)によれば、平安後期に日本絵画は大きな変革を遂げて、炎や水のような不定形モチーフを描くことが可能になった旨の記述があります。炎が描けるなら、光だって描けても良さそうな気がします。

(戸田氏が例にあげる「伴大納言絵詞」の炎の描写)

★

とはいえ現に星の光条表現がない以上、昔の日本人にとって、それは「見れども見えず」の状態だったと結論づけるほかありません。まあ、身近なものほど、往々にして指摘されるまで気づかないのも確かです。(歩行者信号は必ず「青」が下で、あの男性は必ず向かって左方向に歩いていることに気づいてましたか?)

そして、もし昔の日本人が、星には光条が伴うことを意識していなかったら、晴明判はそもそも星の表現としては成り立たないはずだ…ということを、再度指摘しておきたいと思います。

★

じゃあ、日本人はいつ星と星形の結びつきを知ったか?

…というのが、次に考えるべき点ですが、これは別の機会にとっておきます。江戸時代の蘭学隆盛期にはたぶん知っていたと思いますが、それ以前、安土桃山の南蛮文化の頃はどうだったかとか、調べようと思うと、これは結構調べ甲斐のある課題です。

星形の話(前編)…晴明判と陸軍星 ― 2023年07月09日 07時46分09秒

安倍晴明は言うまでもなく平安時代の陰陽師で、子孫の土御門家は天文道を家業にしたので、晴明ゆかりの紋所が星形をしていると聞けば、晴明と星を結びつけて、そこに何か意味を求めたくなるのは、ごく自然な流れです。

ここで晴明の紋所というのは、「安倍晴明判」とか「晴明桔梗」と呼ばれるものです(以下、「晴明判」と呼びます)。一方、紋帳を繰ると「陸軍星」というのも載っています。これはその名の通り、近代になってから創作された紋のようです。

(京都紋章工芸協同組合著 『平安紋鑑』より)

我々はそのいずれも「星形」と呼んで怪しみませんが、でも線画である晴明判と、中を塗りつぶした陸軍星では、その意味合いがずいぶん違うように思います。

★

晴明判は、中国古来の陰陽五行説にいう「相剋図」を紋章化したものと言われます。

陰陽五行説とは、この世界が「陰陽」の二気と、「木火土金水」の五大要素から成るとする思想で、この五大要素間には、じゃんけんのような勝ち負けがある…というのが「相剋」の考え方です。たとえば木は土に勝ち(木剋土)、土は水に勝ち(土剋水)、水は火に勝ち(水剋火)…という具合で、これらを順々に線で結ぶと、そこに星形が浮かび上がります。

この場合、5つの点を結ぶ線そのものが重要であり、中を塗りつぶしては意味を失います。

★

晴明判と同様の図は「ペンタグラム」と呼ばれ、世界のあちこちで呪符や護符として使われています。

(19世紀フランスのオカルティスト、Éliphas Léviによる「テトラグラマトン・ペンタグラム」。ブリタニカ「pentagram」の項より)

各地のペンタグラムは、文化の伝搬による場合も当然あるでしょうが、独立に発生した場合も少なくないでしょう。ペンタグラムは、5という数のシンボリズムを背景に、対称性の高い印象的な形でありながら、一筆書きで簡単に書けるという特徴があるので、十字や卍が汎世界的に見られるのと同様、どこでも自然発生しうるからです。

★

晴明判はときに「五芒星」とも呼ばれます。

ただし、これは陸軍星と同様、近代になって生まれた呼び方だと思います。

「芒(のぎ)」というのは、イネ科植物の実の一粒一粒の先端の突起のことで、要するに「とんがり」の意です。

(芒(のぎ)。『大辞林』挿絵より)

すなわち五芒星とは、「5つのとんがりのある星」という意味なので、晴明判を星の形と見なせば、たしかに五芒星と呼べないことはありません(陸軍星は元より五芒星です)。

ただ、繰り返しになりますが、晴明判と五芒星はその成り立ちが大きく異なります。その最大の違いは、晴明判は概念的にあれ以上簡略化できないのに対し、五芒星の方は贅肉を削ぎ落とせば、「大」字形に簡略化できることです。

すなわち印刷記号でいう「ファイブ・スポークド・アスタリスク」が、五芒星の究極の姿というわけです。

(長くなったので、ここで記事を割ります。後編につづく)

柱の傷はおととしの…ギンガリッチ氏を柱にして ― 2023年06月05日 19時44分01秒

(昨日の続き)

ギンガリッチ氏の『誰も読まなかったコペルニクス』は、一般向けの読み物として書かれていますが、テーマは間違いなく硬派だし、カタカナの固有名詞が多いので、読んでいて頭が追いつかない箇所が多々あります。言い換えると、再読の度に新しい気づきがある本です。

★

今回再読していて、ギンガリッチ氏がバチカンで「風の塔」を見学するくだりがあるのに気づきました(以前も読んだはずですが、頭に残っていませんでした)。

「風の塔」のことは、今年3月にバチカン天文台のことを書いたときチラッと触れましたが【LINK】、それが念頭にあったからこそ今回気付けたわけで、こういうのがブログを書く効用のひとつです。

(「風の塔」(左はサン・ピエトロ寺院のドーム)。Wikipediaより)

―― 曰く、風の塔には、ユリウス暦と実際の季節のずれを示す、一種の日時計を設けた部屋があり、聖書に出てくる「南風の寓話」がフレスコ画で描かれていることから「風の塔」と呼ばれたこと。その逸話からさらに100年後の17世紀半ばに、スウェーデン女王のクリスティナが、プロテスタントからカトリックに改宗するためバチカンにやってきたとき、教皇が彼女にあてがったのがこの部屋であり、クリスティナを気遣って、北風の絵の下に書かれた「悪いことはすべて北からやってくる」という文句を塗りつぶしたこと。このときクリスティナが携えてきた宝物類には、『回転について』の初版本(1543)が含まれていたこと…等々。

いずれも興味深いエピソードです。

★

バチカンは(禁書扱いしたくせに)『回転について』の初版本を複数冊所蔵しています。そのうちクリスティナ女王由来の本には、やはり詳細な書き込みがあり、その書き込みをした人物を突き止めたのが、他ならぬギンガリッチ氏です。

その人物とは、驚くべきことに、あのティコ・ブラーエ(1546-1601)でした。

しかもその書き込みは、ブラーエがプトレマイオスともコペルニクスとも異なる、独自の惑星体系を考案する途上にあったことを示す重要なもので、これは天文学史における一大発見です。

★

ブラーエは、さらに『回転について』の第2版(1566)も生前所有しており、そこにもびっしり書き込みをしています。それは現在チェコ国立図書館が所蔵し、チェコの学者ズデニェク・ホルスキーの手によって、1971年に精確な複製本が作られました。おそらくこれもコペルニクス生誕500年を見越した記念出版でしょう。ギンガリッチ氏は、やはり1973年にパリで開かれたコペルニクス会議に出席した折に、ホルスキー自身からこの複製本を贈られています。

「筆跡を見たとき、私の心臓は踊りだしそうになった。というのも、ついこのあいだ、ローマ〔バチカン〕であれだけ熱心に見てきた筆跡に怪しいほど似ていたのだ。」(ギンガリッチ上掲書、p.105)

叙述が前後しましたが、これがきっかけとなって、氏は上に述べた「一大発見」に至ったわけです。

★

つまらない自慢話をすると(そのためにこの一文を書きました)、この「ティコ・ブラーエが書き込みをした『回転について』第2版」の複製本は、私の手元にもあります。ギンガリッチ氏の本に教えられて、その後手に入れたものです。

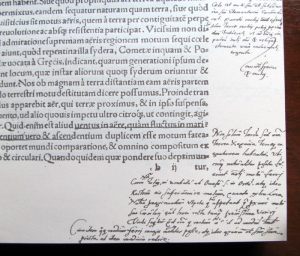

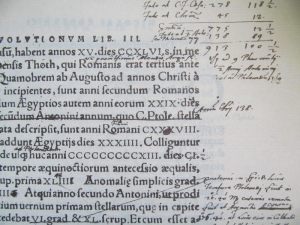

(左・表紙、右・付属の解説冊子)

もちろん私にはまったく読めないし、理解もできません。でも、だから意味がないとは言えません。仮に読めない本に意味がないんだったら、「ヴォイニッチ手稿」も「ロンゴロンゴ」もぜんぶ燃やしてしまえ…という話になりますが、もちろんそうはなりません。いずれも潜在的には、いつか理解できる可能性があるし、読めないまでも、その「有難味」は確実に人に影響を与えるものです。

(タイトルページ)

(細かい字でびっしり書かれたティコ・ブラーエのメモ)

(同上)

この場合、ブラーエの筆跡から彼の体温と息遣いを感じることができれば、今の私には十分です。

★

こういう些細なエピソードから、自分の知識とコレクションが、今も少しずつ成長を続けていることを感じます。いや、少なくともそう信じたいです。(コレクションはともかく、知識の方はこれから徐々に退歩するかもしれませんが、だからこそ時間を大事にしないといけないのです。)

ニコラウス、おめでとう ― 2023年06月04日 19時01分21秒

そういえば…なのですが、ギンガリッチ氏の『誰も読まなかったコペルニクス』の序文は今から20年前の2003年の7月に書かれています(原著刊行は翌2004年)。

その30年前、つまり今から半世紀前の1973年には、ポーランドで大々的な科学イベントが開催されています。すなわち1473年に生まれたニコラウス・コペルニクスの生誕500年を祝う国際的な学術集会です。

(ワルシャワにあるコペルニクスの像。1927年の消印を持つ古絵葉書)

当時、少壮のギンガリッチ氏もその準備に忙しく飛び回っており、自身の研究発表のために、コペルニクスの主著『回転について』を調査している際、英国で詳細な書き込みのある初版本(1543)を見つけたことが、氏の壮大なライフワークの始まりでした。すなわち、現存する全ての初版本(後には1566年刊行の第2版も)を調査し、本の書き込みを読み解くことで、地動説の理解と普及がどう進んだかを解明するという、気の遠くなるような作業です。

(同上・一部拡大)

それから50年が経ちました。

そんなわけで、今年はプラネタリウム誕生100年、パロマー誕生75年、そしてコペルニクス誕生550年というわけで、なかなかにぎやかな年です。

上記のとおり、コペルニクスの『回転について』は1543年に初版が出ており、彼はそれから間もなく没したので、今年は刊行480周年であり、同時にコペルニクス没後480周年に当たります。まあ、こちらの方はあまりキリのいい数字ではありませんが、20年後の2043年には、『回転について』の刊行とコペルニクスの没後500年を記念するイベントが、きっと世界中で大々的に催されることでしょう。

「〇〇周年」という数字それ自体に、あまり意味があるとも思えませんが、人は忘れっぽい存在ですから、キリのいいところで思いを新たにするというのは、好い工夫です。

(コペルニクスとギンガリッチ氏のことで話をさらに続けます。)

最近のコメント