ともづなを解け、帆を上げよ ― 2023年07月17日 11時52分54秒

今日は海の日。

さっきeBayを流し見していて、ふと次のような商品写真が目に留まりました。

ドイツで1970年代に使われた学校用掛図です。

お値段は59ユーロ、日本円にして9,200円。

とはいえ、この場合、ドイツも59ユーロもあまり関係がありません。そもそも、私にこれを買うつもりがないからです。(わざわざドイツから取り寄せなくても、日本にだって似たような地図はあるでしょう。)

それでも、何となくこの地図に心が動くものがあって、じーっと見ているうちに、それがふと言葉になりました。

『高丘親王航海記』。

平安時代はじめの人である高丘親王が、老の身を奮い立たせて唐に渡り、さらに天竺を目指して、東南アジアまわりの壮大な船旅に出立した…という史実に、澁澤龍彦の奔放な想像力が加わった幻妖な作品です。そして、上の地図は、ちょうど親王の航海経路をすっぽり含んでいます。

本作は結果的に澁澤の遺作となったことで、さらに幻想味が増した気がしますが、白状すれば私はまだ読んだことがありません。ただ、「高丘親王航海記」という7文字に、私自身のイマジネーションを重ねて、なんとなく読んだような気になっていただけです。

(澁澤自身による『高丘親王航海記』創作メモ。「季刊みずゑ」1987冬号より)

しかし、こういうのを機縁というのでしょう。

夏休みの読書感想文よろしく、この夏の読み物はこれで決まりです。

本の方はさっき注文しました。

ある星座掛図との嬉しい出会い、あるいは再会 ― 2022年07月17日 18時53分57秒

七夕の短冊の件は、その後難渋していて、少し寝かせてあります。

簡単なようでいて、正しい文章にしようとするとなかなか難しいです。

★

ここでちょっと話題を変えます。

天文アンティークについてなんですが、最近は思わず唸るような品に出会う機会が減っていて、寂しくもあり、いらだたしくもあり、一方で出費が抑えられてホッとする気持ちもあり。

もちろんこれは私の探し方が拙いだけで、eBayとかではない、本格的なオークションサイトや、それこそリアルオークション会場に行けば、今も日々いろいろな美品が売り立てに登場しているはずです。でも何事も身の丈に合ったふるまいが肝心ですから、分相応のところをウロウロして満足するのが、この場合正解でしょう。

この連休も、雑事の合間を縫ってネット上を徘徊していました。そして、「やっぱりこれというものはないなあ…」と独りごちてたんですが、Etsyで次の星図に行き当たり、その佇まいに思わず目をみはりました。

程よく古びのついた、美しい星座掛図です。

ドイツの売り手曰く、ドイツ東部の学校の屋根裏部屋で発見された19世紀の石版刷りの星図だそうです。

これは久々の逸品だぞ…と思いつつ、お値段がまた逸品にふさわしいもので、やっぱりいいものは高いなあと納得しましたが、この図には微妙な既視感がありました。「あれ?」と思ってよく見たら、この品は既出でした。そう、何と嬉しいことに私はすでにこの星図を持っていたのです。

■ジョバンニが見た世界…大きな星座の図(9)

しかし、すぐにそれと気づかなかったのは、同じといいながらやっぱり違うものだったからです。私の手元にあるのは、

Ferdinand Reuter(編)、

Der Nördliche Gestirnte Himmel『北天の星空』

Justus Perthes (Gotha)、1874(第4版)

Der Nördliche Gestirnte Himmel『北天の星空』

Justus Perthes (Gotha)、1874(第4版)

というものですが、今回見つけたのは、出版社は同じですが、

『Reuters Nördlicher Sternenhimmel(ロイター北天恒星図)』

とタイトルが変わっています。出版年は1883年で、おそらく改版と同時に表題を変えたのでしょう。そして変わったのはタイトルだけではありません。

(1883年版の部分拡大図。商品写真をお借りしています)

(1874年版の部分拡大図。過去記事より)

一見してわかるように、夜空の色合いも違いますし、星座表現が「星座絵」から恒星を直線で結んだ概略図に変わっています(だからパッと見、同じものと気づかなかったのです)。19世紀の後半に入り、星図の世界から星座絵が徐々に駆逐されていく流れを受けて、ロイター星図も改変を余儀なくされたのでしょう。

ロイター星図は、星図の世界ではあまり有名ではないと思いますが、私は非常に高く買っていて、それがこんなふうに変化を遂げ、19世紀末になっても学校現場で生徒たちの星ごころを育んでいたことを知って、無性にうれしくなりました。以前、ロイター星図を取り上げたのは、『銀河鉄道の夜』に登場する星図を考える文脈でしたが、この1883年版こそ、作品冒頭の「午後の授業」の場面にふさわしい品ではないでしょうか。

ちなみに現在のお値段33万3333円というのは、売り手が日本向けにアピールしているわけではなくて、原価2300ユーロがたまたま今日のレートでゾロ目になっただけです。何たる偶然かと思いますが、こうした偶然も、いかにも一期一会めいて心に響きました。

(通貨表示を切り替えたところ)

アフリカの夢 ― 2021年10月10日 09時59分14秒

流れのままに掛図の話題を続けます。

一昨日の世界地図は、あまりこのブログになじまない感じがありましたが、同じ地図でも、ことのほか博物趣味を感じさせる品もあります。

たとえば、以前大きな古いアフリカの地図を見たとき、ただちに昔の博物学者の書斎を連想しました。それは値段も相当張りましたが、やっぱり同じような嗜好の人がいるのか、すぐに売れてしまいました。そのときは格別残念な気もしませんでしたが、かすかな憧れのような気分は、その後も長く続きました。自分の部屋に似合うかどうかはともかく、一度はぶら下げてみたい気がしたのです。

そうした前史を経て見つけたのが、このアフリカ地図。

サイズは軸先を除いて58×87 cmと、昔見たものよりずいぶん小さいのですが、狭い部屋にはこれぐらいがちょうどいいので、これはむしろ長所です。

作者はフランスの地理学者、オーギュスト・アンリ・デュフォア(Auguste-Henri Dufour、1798-1865)で、1841年にパリの出版社から出ました。当初から掛図の体裁だったかは不明ですが、掛図になってから随分時が経つようです。

1841年といえば、英国のリヴィングストンがアフリカ探検を始めたばかりの頃で、ヨーロッパ人にとって、アフリカ内陸部はほぼ未知の世界、文字通り「暗黒大陸」だった時代です。この地図も当然空白が目立ちますが、その空白こそ時代の証人として意味があるともいえます。

(アフリカ北部拡大)

東にはナイル川地域(Region du Nil)があり、西にはアラブ人の住むマグレブ地域(Region du Maghreb)があり、そして南には黒人地域(Nigriti)が広がる…というアフリカ理解の骨格は、今もたぶんそのままでしょうが、当時はその骨格だけがあって、肉や内臓が欠けていました。

(アフリカ中西部に栄えたコンゴ王国付近)

目を凝らすとあちこちに見える ROYE や RE は「王国(Royaume)」の略記で、それぞれがまた自立した小国家だったのでしょう。

沙漠があり、深い森があり、部族的小国家が無数に並び立ち、多様な自然と文化がパッチワーク状に延々と連なっていた広大な大地―。アフリカは博物学の沃野であり、探検家と蒐集家の夢を大いに誘いました。

★

ただ正直に告白すると、こういう「博物学ごっこ」――当時の博物学者を揶揄しているわけではなくて、アフリカの地図を部屋に掛けて悦に入る私自身の態度を指します――がどこまで許されるのか、葛藤がないわけではありません。

そもそも私の中にある「博物学者の部屋に掛かるアフリカ地図」というイメージも、何となく植民地経営的な匂いがするもので、そこにはある種の陰惨さがあります。手元の地図は列強による植民地分捕り合戦前夜のものなので、まだ罪深さが薄い気もするんですが、それにしたって奴隷商人が横行した過去を思えば、まったく無罪放免というわけにはいきません。

それに当時のヨーロッパ人に言わせれば、極東の日本だって、アフリカと大差なかったはずで、遠いだけにいっそう謎めいていたかもしれません。その島国の住人が、ヨーロッパ人の目を借りて、アフリカに得体のしれないロマンを投影するというのも、ずいぶん倒錯した話です。アフリカの人にとっては迷惑千万なことでしょう。

おそらくここで必要なのは、アフリカに対する敬意と畏れです。

そして敬意と畏れを抱いた上で、この地図の向こうに博物趣味の香気を感じることを、我が身に許したいと思います。

アフリカは人類のふるさと。

ふるさとは遠きにありて思うもの、そして悲しくうたうもの、です。

センター・オブ・ジ・アース ― 2021年10月08日 21時32分27秒

掛図といえば、学校用の掛図をひと頃すいぶん買いました。

今はそうでもないですが、ちょっと前は流通量が少なくて、珍しかったというのもあります。その中で幾分特色のあるものを見てみます。

上の品は理科ではなく、教科でいえば地理、つまり地図の掛図です。

昭和18年(1943)12月に、東京の国際地学協会というところから出ました(現在ある同名の会社は1959年設立だそうで、別組織のようです)。

(縦162cm、横151cm)

ご覧のとおり非常に大きな地図で、一目見て「これは…」と思いました。「これは…」と思ったのは、その大きさのせいもありますが、何よりもそのタイトルに虚を突かれたからです。

「日本中心 表半球図」

世界地図は、今も学校にぶら下がっていますが、これはいかにも戦時中のメンタリティを感じさせます。まあ、「今のメルカトル式世界地図だって、日本が真ん中に来ているじゃないか」と言われればそうなんですが、さすがにこんな風に、強引に正距方位図法を使ってでも、世界の中心で日本が輝くような地図は使わないでしょう。そもそも、「表半球」って何ですかね?

(世界の中心に位置する「大日本」。中国東北部には「満州国」が広がり、中華民国の首都は傀儡・汪兆銘が治める南京で、蒋介石の重慶政府は無いことにされています。)

日本の授業で使うんだから、日本中心で何が悪い。

日本人にとって地球の裏側は「裏半球」で、日本側は「表半球」に違いなかろう。

日本人にとって地球の裏側は「裏半球」で、日本側は「表半球」に違いなかろう。

…開き直って理屈を言えば、そうかもしれません。

しかし、それこそ夜郎自大というものです。

世界の地理を学ぶのは、別に「日本スゴイ」と言うためではなく、より広い視野を得るためでしょう。国と国の関係にしても、そこにあるのは「日本と○○国」という二者関係ばかりではなしに、100個の国があれば、そこに9900個の関係性が生じます(※)。それを無視して、こんな風に何でもかんでも自国を中心に眺めると、当然ゆがむものや、見えなくなるものが出てくるし、弊害が大きいです。

(※)同じ2国のペアでも、こちらから見るのと、向こうから見るのとでは見え方が違うので、これは「組合せ」ではなくて「順列」の問題だと思います。

大袈裟に言うと、この1枚の地図に、昭和の蹉跌の原因がありありと透けて見える気がします。もっとも、これは日本に限らず、「地上の地図」には多かれ少なかれ人間の業が露呈しがちで、そこが面白いという見方もあるでしょう。(「これは…」と思いながら、この地図を買ったのも、やっぱり幾分面白いと感じたからです。)

★

もし、本当に世界の中心があるとしたら、それは「天上の地図」と同様、南北両極であるべきで、それなら私も別にブウブウ文句は言わないんですが、そんな世界地図を教室で見た記憶はありません。

銀河の流れる方向は ― 2021年10月05日 05時50分58秒

(昨日のおまけ)

「新撰恒星図」と、「銀河鉄道の夜」との関わりについて、一言補足しておきます。

★

これも以前の話ですが、「この物語を実写化するとしたら、こんな星図が小道具としていいのでは?」という問題意識から、その候補を挙げたことがあります。それはドイツ製の掛図で、北天だけを描いた円形星図でした(もちろん賢治その人は、その存在を知らなかったでしょうが)。

(画像再掲。元記事はこちら)

ここで改めて、「銀河鉄道の夜」の原文を見てみます。

問題の星図が登場するのは、物語が幕を開けた直後です。

一、午后の授業

「ではみなさんは、そういうふうに川だと云われたり、乳の流れたあとだと云われたりしていたこのぼんやりと白いものがほんとうは何かご承知ですか。」先生は、黒板に吊した大きな黒い星座の図の、上から下へ白くけぶった銀河帯のようなところを指しながら、みんなに問をかけました。

「ではみなさんは、そういうふうに川だと云われたり、乳の流れたあとだと云われたりしていたこのぼんやりと白いものがほんとうは何かご承知ですか。」先生は、黒板に吊した大きな黒い星座の図の、上から下へ白くけぶった銀河帯のようなところを指しながら、みんなに問をかけました。

ここで注目したいのが、「上から下へ白くけぶった銀河帯」の一句。

賢治の脳裏にあった星図は、銀河が「縦」に流れており、そこが上のドイツ製星図のいわば“弱点”です。一方、「新撰恒星図」はこの点で作品の叙述と一致しています。

まあ、銀河が縦に流れる星図は世の中に無数にあるので、そのことだけで「新撰恒星図」を推すのも根拠薄弱ですが、資治がそれを学校時代、現に目にしていたことの意味は大きいです。しかも、「掛図形式の星図」としては、当時日本ではおそらく唯一のものでしたから、その影響は小さくないと考えます。

★

銀河が縦に流れるか、横に流れるかは、あえて言えば作図者の趣味で、そこに明確なルールがあるわけではありません。どちらも星図としては等価です。

天の赤道と銀河面の関係は下の図のようになっています。

(出典:日本天文学会「天文学辞典」 https://astro-dic.jp/galactic-plane/)

赤道面と銀河面のずれが仮に90度だったら、銀河は天の両極を貫いて、星図の中央を真一文字に横切るはずですが、実際には62.6度の角度で交わっているため、文字通りの真一文字とはいかず、天の両極を避けるように、弓なりに星図を横切ることになります。(天球上の星々を天の赤道面に投影したのが円形星図です。)

そして、赤道面と銀河面の交点を見ると、春分点(ないし秋分点)から、ほぼ直角の位置――正確には約80度離れた位置――から、銀河は立ち上がっているので、<春分点‐秋分点>のラインが水平になるように作図すれば、銀河はそれと交差して縦に流れるし、分点ラインが垂直ならば、銀河は横方向に流れることになります。

「新撰恒星図」の場合は、分点ラインが水平で、秋分点を接点として南北両星図が接しているので、当然銀河は縦に流れるわけです。

(春分点が右にくると、必然的に赤経18時が真上にきます)

★

縦か横か。ささいな違いのようですが、銀河が縦に流れれば、銀河鉄道の旅もそれに沿って流れ下るイメージになり、生から死への一方向性がより一層強調される…というのは、たった今思いついた奇説ですが、そんなことがなかったとも言い切れません。

星座掛図は時をこえて(後編) ― 2021年10月04日 05時30分04秒

(昨日のつづき)

(表装を含む全体は約83×105cm、星図本紙は約72×101cm)

細部はおいおい見るとして、全体はこんな表情です。傷みが目立ちますが、こうして自分の部屋で眺めると感慨深いです。上の画像は、光量不足で妙に昔の写真めいていますが、それがこの掛図にちょうど良い趣を添えている…と言えなくもないような。

(よく見ると植物模様が織り出してあります)

星図そのものとは関係ありませんが、この古風な布表装に、昔の教場の空気を感じます。ひげを生やした先生が、おごそかに咳ばらいをしている感じです。

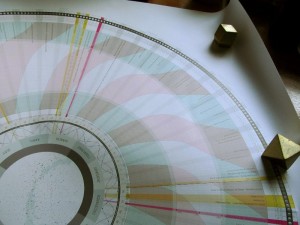

星図は、天の南北両極を中心とした円形星図と、天の赤道を中心とした方形星図を組み合わせたもので、1枚物の全天星図としては標準的な構成です。

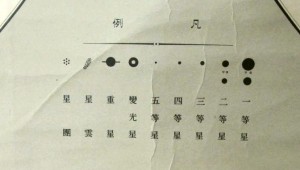

凡例。1等星と2等星の脇の小さな注記は「ヨリ」。つまり、これらは明るさに応じてさらに2段階に区分され、「より」明るい星を大きな丸で表示しているわけです。

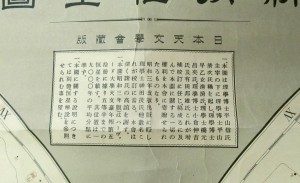

刊記を見ると、手元の図は昭和3年(1928)8月8日の発行となっています。

さらに説明文を読むと、これは「昭和3年改訂版」と称されるもので、明治43年(1910)の初版に続く、いわば「第2版」であることが分かります。となると、これは賢治が目にした星図とは、厳密に言えば違うものということになります。実際、どの程度違うのか?

オリジナルの明治43年版は、京大のデジタルアーカイブ【LINK】で見ることができます。

(明治43年版全体図。京都大学貴重書デジタルアーカイブより)

(同上 解説文拡大)

こうしてみると、全体のデザインはほとんど同じ。違うのは恒星の位置表示で、明治43年版は「ハーヴァード大学天文台年報第45冊」に準拠し、昭和3年版は「同第50冊」に拠っています。ただ、恒星の座標表示の基準点である「分点」は、いずれも1900年(1900.0分点)で共通です。各恒星の固有運動による、微妙な位置変化などを取り入れてアップデートしたのでしょうが、それもパッと見で分かるほどの変化ではないので、賢治が見たのは、やっぱりこの星図だと言っていいんじゃないでしょうか。

天の南極付近。

1930年に星座の境界が確定する前ですから【参考LINK 】、星座の境界がくねくねしています。星座名は外来語以外は基本漢字表記で、いかにも古風な感じ。中央の「蠅」(はえ座)の上部、「両脚規」というのが見慣れませんが、今の「コンパス座」のこと。その右の「十字」は当然「みなみじゅうじ座」です。

★

上で述べた明治43年版との違いが、やっぱりちょっと気になったので、うしかい座で比べてみます。上が明治43年版、下が昭和3年版です。

(京都大学貴重書デジタルアーカイブより)

比べて気づきましたが、星座名が一部差し替わっています。明治43年版では「牧夫」「北冠」だったのものが、昭和3年版では「牛飼」「冠」になっており、この辺は明治と昭和の違いを感じます。現行名はそれぞれ「うしかい座」「かんむり座」です。

肝心の星の位置ですが、うしかい座α星「アークトゥルス」――ひときわ大きな黒い丸――は、固有運動が大きいことで知られ、毎年角度で2秒ずつ南に移動しています。比べてみると、明治43年版では赤緯+20°の線に接して描かれていたのが、昭和3年版では+20°線から分離しており、確かに動いていることが分かります。明治43年版と昭和3年版はやっぱり違うんだなあ…と思いますが、違うといってもこの程度だともいえます。

★

この星図が出る少し前、明治40年(1907)には、同じく三省堂と日本天文学会が組んで、日本最初の星座早見盤が売り出されており、これまた「銀河鉄道の夜」に登場する星座早見盤のモデルとされています【参考LINK】。

(画像再掲)

その意味で、この星図と星座早見はお似合いのペアなので、どうしても手元に引き寄せたかったのです。それに「銀河鉄道の夜」を離れても、これは近代日本で作られた、最初の本格的な星図であり、その歴史的意味合いからも重要です。そんなこんなで今回の出会いはとても嬉しい出会いでした。やはり長生きはするものです。

星座掛図は時をこえて(前編) ― 2021年10月03日 10時10分04秒

ブログを長く続けていると、過去の自分と対話する機会が増えてきます。

その中で、「あの時はああ書いたけれど、今になってみると…」とか、「あの時取り上げた品には、実は兄弟分がいて…」というように、複数の記事が響き合って、新たな意味が生じることも少なくありません。

あるいは、過去の自分への贈り物めいた記事もあります。

過去の自分が憧れた品、あるいは「こんなものがあったらいいな」と言いながら、その存在すら知らなかったような品を、当時の自分に届けるつもりで記事を書く場合です。

こういうのはブログに限らず、日常でも経験することですが、ちょっと不思議な感じを伴います。当時の自分も自分だし、今の自分もやっぱり自分。そこには一貫したアイデンティティがあるのに――あるいは、だからこそ――自我が分裂したような、自分が同時に二つの場所に存在するような気分といいますか。まあ、それこそが「経験の年輪」というものかもしれません。

★

今日の品は、13年前の自分への贈り物です。贈り先は以下の記事。

■ジョバンニが見た世界…天文掛図の話(その3)

ここで話題になっているのは、「銀河鉄道の夜」の冒頭の授業シーンで、ジョバンニが目にした星座掛図の正体、ないしモデルを探るというものです。上の記事では、賢治が学生の頃、母校の盛岡高等農林(現・岩手大学農学部)で接した掛図が、そのモデルではなかろうか…という説を採り上げています。

それは明治43年(1910)に、三省堂から出た『新撰恒星図』で、草創期の日本天文学会が作成したものです。13年前は、それを京大や金沢大の所蔵品として眺めるだけで、現物を手にすることがどうしてもできませんでした。しかし「求めよさらば与えられん」。13年越しに、それはやってきました。

多年の思いとともに、その中身を見てみます。

(この項つづく)

庚申信仰 ― 2020年09月21日 07時16分17秒

(今日は2連投です。前の記事のつづき)

その干支のひとつに「庚申(こうしん/かのえさる)」があります。

西暦でいうと、直近は1980年で、次は2040年。

ただし、干支というのは「年」を指すだけでなく、「日」を指すのにも使います。だから旧暦を載せたカレンダーを見ると、今日、9月21日は「丁卯」で、明日は「戊申」、あさっては「己巳」だ…というようなことが書かれています。

そういうわけで、庚申の日も60日にいっぺん回ってきます。近いところだと先週の月曜、9月14日が庚申の日でした。次は11月13日です。庚申塚とか、庚申講とか、いわゆる「庚申信仰」というのは、この庚申の日に関わるものです。

★

庚申信仰について、ウィキペディアばかりでは味気ないので、紙の本から引用します。

「〔…〕庚申(かのえさる)にあたる日には、特殊な禁忌や行事が伝えられている。とくに庚申の日に、眠らないで夜をあかすという習俗は、もともと道教の説からおこったものである。人の体に潜む三尸(さんし)という虫が、庚申の日ごとに天にのぼり、その人の罪を天帝に告げるという。そこで、その夜には、守庚申といって、眠らないで身を慎むのである。

〔…〕庚申待ちの礼拝の対象は、一般に庚申様と呼ばれている。しかし、もともと庚申の夜には、特定の神仏を拝んだわけではなかった。初期の庚申塔には、山王二十一社や阿弥陀三尊などがあらわれ、江戸時代になって、青面金剛(しょうめんこんごう)が有力になってくる。さらに神道家の説によって、庚申が猿田彦に付会され、道祖神の信仰にも接近した。

〔…〕庚申信仰の中核となるのは、それらの礼拝の対象とかかわりなく、夜こもりの慎みであったと考えられる。そのような夜こもりは、日待ちや月待ちと共通する地盤でおこなわれていたといえよう。」 (大間知篤三・他(編)、『民俗の事典』、岩崎美術社、1972)

〔…〕庚申待ちの礼拝の対象は、一般に庚申様と呼ばれている。しかし、もともと庚申の夜には、特定の神仏を拝んだわけではなかった。初期の庚申塔には、山王二十一社や阿弥陀三尊などがあらわれ、江戸時代になって、青面金剛(しょうめんこんごう)が有力になってくる。さらに神道家の説によって、庚申が猿田彦に付会され、道祖神の信仰にも接近した。

〔…〕庚申信仰の中核となるのは、それらの礼拝の対象とかかわりなく、夜こもりの慎みであったと考えられる。そのような夜こもりは、日待ちや月待ちと共通する地盤でおこなわれていたといえよう。」 (大間知篤三・他(編)、『民俗の事典』、岩崎美術社、1972)

★

引用文中に出てくる「青面金剛」の像を描いた掛け軸が手元にあります。(元は文字通り掛け軸でしたが、表装が傷んでいたので、切断して額に入れました。)

憤怒相の青面金剛を中心に、日月、二童子、三猿、それに二鶏を配置しています。

庚申の晩は、これを座敷に掛けて、近隣の者がその前で夜通し過ごしたのでしょう。といって、別に難行苦行というわけではなくて、ちょっとしたご馳走を前に、四方山の噂をしたり、村政に関わる意見を交わしたり、村人にとっては楽しみ半分の行事だったと思います。

線は木版墨摺り、それを手彩色で仕上げた量産型で、おそらく江戸後期のもの。

改めて庚申信仰を振り返ってみると、

○それが暦のシステムと結びついた行事であること、

○道教的宇宙観をベースに、人間と天界の交流を背景にしていること、

○日待ち・月待ちの習俗と混交して、日月信仰と一体化していること、

○夜を徹して営まれる祭りであること

…等々の点から、これを天文民俗に位置づけることは十分可能です。まあ、この品を「天文アンティーク」と呼べるかどうかは微妙ですが、このブログで紹介する意味は、十分にあります。

★

ところで、手元の品を見て、ひとつ面白いことに気づきました。

この掛け軸は、絵そのもの(いわゆる本紙)は、割と保存状態が良かったのですが、一か所だけ、三猿の部分が著しく傷んでいます。特に「言わざる」の口、「聞かざる」の耳、そして「見ざる」に至っては顔全体が激しく摩耗しています。

おそらくこれを飾った村では、見てはいけないものを見た人、聞いてはいけないことを聞いた人、言ってはいけないことを言った人は、庚申の晩に、対応する三猿の顔を撫でて、己の非を悔いる風習があったのではないでしょうか。そうした例はすでに報告されているかもしれませんが、私は未見なので、ここに記しておきます。

(上の想像が当たっているなら、その摩耗の程度は、当時の「三悪」の相対頻度を示すことになります。昔は見ちゃいけないものが、やたら多かったのでしょう。)

火の山へ ― 2019年03月21日 06時57分57秒

以前、書斎の写真集をめくっていて、「おや?」と思う光景を目にしました。

(E. Ellis, C. Seebohm & C.S. Sykes、『At HOME with BOOKS』(Clarkson Potter、1995)より。ニューヨーク在住のStubb夫妻の書斎)

よく見ると、中央の額も、足元に無造作に置かれた額も、すべて画題が火山になっていて、「なるほど、世の中には<火山趣味>というのがあるんだな」と、悟りました。

★

火山の噴火は、もちろん恐ろしいものです。

昔のポンペイにしろ、浅間山にしろ、近くは木曾御岳にしろ、噴火によって一瞬で命を奪われた人が大勢います。火山はまずもって畏怖の対象。と同時に、その人智を超えた巨大なエネルギーが人の心を捉え、ときに神格化され、またときにこうして絵姿に描かれます。

★

火山の絵というと、手元にもなかなかの優品があります。

しかし、それは「火山美」を描いたものではなく、かといって、火山災害の恐ろしさを説くものでもありません。それは火山のジオグラフィーを科学的に描いた、学校教育用の掛図です。

大阪教育社編纂、明治40年(1907)刊行の「噴火山」の図。

ずいぶん前に登場した月面図と同じく、同社の「天文地文空中現象掛図」シリーズ中の一本です。

こうした明治の地学掛図は、かなり珍品の部類に属するので、大いに自慢したいところですが、残念ながら上の画像は自前ではなく、商品写真の流用です(以下同じ。現物は戸棚の奥にしまいこまれ、容易に取り出すことができません。悲しむべきことです)。

★

この絵は構図からして、たぶんナポリのヴェスヴィオ火山の写真ないし絵を元にしているのでしょう。

(ヴェスヴィオ火山の絵葉書。20世紀初頭)

それにしても不思議な絵です。

火山が大噴火しているのに、慌てふためいて戸外に走り出る人もなく、町はいたって静かです。煙突からはゆっくりと煙が上り、湾内の船舶もみな錨を下して、おとなしくしています。この町では、こんな噴火が日常茶飯事で、誰も驚かないのでしょうか。

さらに、ここに並ぶ建物群がまた独特で、現実感が希薄というか、なんとも言えないシュールな味わいです(ナポリの町とはまるで違います)。幻燈が暗闇に映し出す外国風景や、昔の文明開化の記憶、それに汽車から一瞥した神戸の街並みといった、断片的イメージを、画工が脳内でつきまぜてこしらえあげた、「この世に決して存在しない西洋風景」のように見えます。

科学的な絵でありながら、やっぱりここには不思議な美が漂っています。

こうした「空想の異国」は、関西の画工の脳内にきざすと同時に、東北に住む賢治の胸裏にも浮かび、彼はそれを「イーハトーヴの世界」として描きました。

ここで賢治を持ち出したのは、もちろん『グスコーブドリの伝記』の連想からです。ブドリがたどり着き、命をかけて救った町は、きっとこんなたたずまいだったに違いありません。さらに火山の断面図が発する科学の香りには、クーボー大博士の咳払いや、ペンネン技師の横顔も重なって感じられます。

★

明治40年、賢治は11歳で小学校の高等科の生徒でした。すでに「石っこ賢さん」の異名をとるほどの鉱物好きで、2年後には県立盛岡中学校に入学し、その鉱物趣味や天文趣味にさらに磨きがかかります。

賢治が学校時代に似たような掛図を見せられ、それが記憶に潜在し、後のグスコーブドリの物語が生まれたのだ…となると、話としては面白いのですが、そんな論考がすでにあるのかどうか、寡聞にして知りません。

暦を買う ― 2015年12月29日 08時52分19秒

歳末の風物詩といえば、新しいカレンダーを買うこともその一つ。

俳句で「暦売り」は、冬の季語となっています。

俳句で「暦売り」は、冬の季語となっています。

打ちつゞく 寒き好き日や 暦売 松根東洋城

★

皆さんはもう買われたでしょうか。

もしまだの方は、こんな一風変わった品を検討されてはいかがでしょうか。

もしまだの方は、こんな一風変わった品を検討されてはいかがでしょうか。

(「Anaptár ― 芸術と科学が出会うところ」。http://anaptar.com/)

ハンガリーのグラフィック・デザイナー、Anna Farkas氏が手掛けた天文カレンダー、「Anaptár(アナプタール)」。100×70cmサイズの、1枚物のポスター形式の暦です。

上記リンク先のページにある「SHOP」から購入可能です。

(同封のフライヤー)

私も1枚買いました。定価は35.43ユーロ、約4,600円と、決して安いものではありませんが、送料は無料でした。

このカレンダーは「Radial Calendar」(放射状カレンダー)の一種です。

すなわち、1年を円で表現し、円周を366分割して(来年はうるう年です)、各日ごとに様々な天文情報を表現し、それらが連続的に変化することで、グラフィカルで美しい曲線や模様が画面に浮かび上がっています。

すなわち、1年を円で表現し、円周を366分割して(来年はうるう年です)、各日ごとに様々な天文情報を表現し、それらが連続的に変化することで、グラフィカルで美しい曲線や模様が画面に浮かび上がっています。

表現されているのは、月の満ち欠け、日の出・日の入り、月の出・月の入り、太陽と月の南中時刻、常用薄明(太陽が地平線下マイナス6度までの位置にある時間帯)、地球-月の距離変化、月の高度(赤緯)変化、月の近地点・遠地点・交点(黄道と白道が交わる昇交点と降交点)の表示…etc.

★

なかなか情報量豊富ですが、このカレンダーには1つ残念な点があります。

それは日本対応版がないことです。

それは日本対応版がないことです。

上記データは観測地点によって異なるため、このカレンダーは世界の各都市に対応したものが作られているのですが、現在あるのはブダペスト、ニューヨーク、ロンドン、ベルリン、コペンハーゲン、ウィーンだけです。

(今回購入したのは、グリニッジへの敬意と言語表記の問題からロンドン版です)

したがって、買ってもそのまま使えるわけではありません。

しかし、ポスターフレームに入れて、アート作品として観賞するだけでも、この作品の存在意義は十分あります。

しかし、ポスターフレームに入れて、アート作品として観賞するだけでも、この作品の存在意義は十分あります。

(来年の1月1日と、それに接する来年の12月31日)

(カレンダーの中心には美しい星図が置かれています)

…と言いつつも、今の部屋には、それだけのスペースがありませんし、たとえ一時的にせよ広げて眺めることもなかなか困難です。

なんだか全く無駄のようですが、積ン読本には積ン読本の効用があるように、丸めたままのカレンダーにも、それなりの意味はあるものです(それが何かは即答できませんが)。

最近のコメント