些話はじめ ― 2024年01月01日 15時22分38秒

新年明けましておめでとうございます。

本日は快晴。昨日の雨に洗われたおかげで、空の色も周囲の光景もさっぱりして見えます。

卯から辰へ、恒例の干支の引き継ぎをするのに、龍の役はやっぱり恐竜かなあ…と思いましたが、考えてみると龍は水に縁があるものですから、ここは海の王者・モササウルスにその役をお願いしました。

★

龍といい、ドラゴンといい、その姿は足があったりなかったり、羽があったりなかったり、いずれも変異が大きいですが、荒俣宏氏の『世界大博物図鑑3 両生・爬虫類』の龍・ドラゴンの項をひもとくと、少なくとも東洋の龍は、同じ種類でも成長にしたがって姿と名前が変わるんだそうです。

すなわち中国の『述異記』の述べるところ、「水虺(すいき)は500年にして蛟(こう)と化し、蛟は1000年にして龍と化し、龍は500年にして角龍と化し、角龍は500年にして応龍と化す」のだとか。

荒俣さんの解説には、「水虺は水にすむマムシ、要するに海蛇のことだろう。これが500年たつと蛟(みずち)に化ける。蛟は龍のなかまだが、眉が交叉するので蛟といい、よく魚を引き連れて飛ぶ。次の龍は角を持たず、角を生じると角龍になり格上げとなる。最後が有翼の応龍で…」云々とあります。なんだか出世魚やシン・ゴジラみたいですね。

★

荒俣さんの上掲書には、「ドラゴンの歯」は幸運と健康を約束するお守りだとも書かれていました。

皆さまのご多幸を祈りつつ、本年もどうぞよろしくお願いいたします。

博物画の魅力 ― 2023年12月18日 11時14分08秒

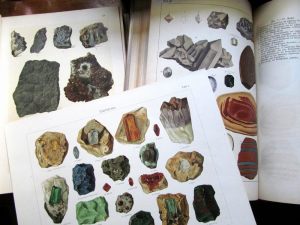

山田英春氏の近著、『美しいアンティーク鉱物画の本(増補愛蔵版)』(創元社、2023)を書店で見かけ、さっそく購入しました。出版前から一部では話題になっていたので、すでに購入済みの方も多いことでしょう。

2016年に出た初版とくらべると、判型も大きくなり、内容もボリュームアップして、見ごたえ十分です。

★

この本を見ながら、博物画の魅力とは何だろう?と、改めて考えていました。

博物画というと、昨日の『雑草のくらし』のような科学絵本にも、明らかにその影響が及んでいる気がします。科学絵本には童画風のソフトな絵柄の作品もあるし、対象を緻密に描き込んだハードな作品もありますが、後者を突き詰めていくと、現代の博物画家によるスーパーリアリズムの世界に至るのでしょう。その超絶技巧には思わず息を呑みます。

博物画の魅力は、絵そのものの魅力によるところがもちろん大きいです。

でも、個人的には「絵の向こうに広がっている世界」の魅力も、それに劣らず大きいように感じています。

たとえば現代の博物画であれば、各地で活躍するナチュラリストと自然とのみずみずしい交歓や、彼らの弾むような好奇心、そして環境への目配り・気配り、そうしたものが見る側に自ずと伝わってくるから、見ていても気持ちが良いし、小さなものを描いても、何かそこに大きなものを感じます。

これが18世紀~19世紀の博物画となれば、まさに「大博物学時代」の香気や、「博物学の黄金時代」の栄光を物語る生き証人ですから、絵の向こうに当時の博物学者の重厚な書斎の光景がただちに浮かんできます。それはダーウィンやファーブル先生が生きた世界への扉であり、学問の佳趣への憧れや、科学がヒューマンスケールだった時代への郷愁をはげしく掻き立てる存在です。

結局、私にとっての博物画は一種の象徴であり、宗教的な「イコン」に近いものなのでしょう。

★

ところで、山田氏の本の帯には、「写真では味わえない、レトロで温かみのある、多色石版印刷(クロモリトグラフ)の玉手箱」という惹句があります。

鉱物画は博物画の下位分類なので、鉱物画の魅力というのも、当然博物画の魅力と重なる部分が大きいはずです。そして、一枚の絵として見た場合、この「写真にはない手わざの温もり」が魅力であるということも、博物画の魅力としてしばしば言及されることです。

ただ鉱物画の場合、他の博物画とはちょっと違う点もあります。

それはほかでもない「温かみ/温もり」についてです。というのも、昔の鉱物画家はひたすら鉱物らしい、冷たく硬質な質感を目指して努力していたはずで、画家自身そこに「温かみ」を求めてはいなかっただろうし、むしろそれを排除しようとしていたのでは?と思えるからです。動物画や植物画の場合は、描き手もアプリオリに「温かみ」を排除していたとは思えないので、そこが鉱物画の特異な点です。

それでも現代の我々の目には、これらの鉱物画は十分「温かみのある絵」として目に映ります。これはたぶん基準点の置き方の違いで、昔の画家は当時の平均的な具象画を念頭に、それを超えたリアリズムを追求したのに対し、現代の我々は「実物以上に美しい鉱物写真」を見慣れているので、「それに比べれば、昔の鉱物画は素朴で、温かみに富んでいるよね」と思い、それこそが魅力だと感じるのでしょう。

この点で、往時の描き手と、現代の鑑賞者との間で、鉱物画の捉え方をめぐって不一致が生じているのように思いましたが、まあこういうすれ違いは、レトロ趣味全般でしょっちゅう起きていることですから、事新しく言うには及ばないかもしれません。

(鉱物と鉱物画。それらを写した写真を掲載した本。そのまた全体を収めた写真。虚実皮膜とはこういうことを言うんでしょうかね。なかなか世界は複雑です)

ぎょちょうもく、申すか申すか ― 2022年08月13日 11時00分30秒

みんなで輪になって座り、魚・鳥・木の名前を言い合う「魚鳥木(ぎょちょうもく)」という伝承遊びがあります。考えてみれば、あれはなかなか博物趣味に富んだ遊びでした。

★

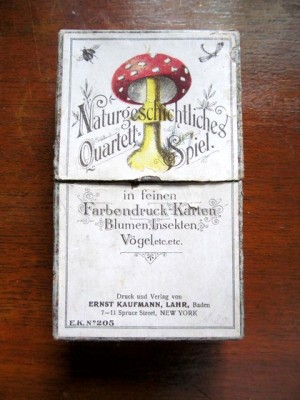

ドイツのカードゲームを見ながら、そんなことを思い出しました。

外箱には愛らしいベニテングタケの絵の脇に「Naturgeschichtliches Quartett Spiel」(博物学カルテットゲーム)とあって、さらに、「美麗な多色カード。花、虫、鳥、などなど」、「印刷・発行 エルンスト・カウフマン社 バーデン州ラール市/ニューヨーク、スプルースストリート7-11」と書かれています。

カウフマン社は1816年の創業。驚くべきことに現在も盛業中です【公式サイト】。

初代はあの石版技術の発明者・ゼネフェルダーに直接学び、その後、多色石版の流行とともに事業を拡大し、ニューヨークを含む海外に出店したのは1880年のことだそうです。このカードゲームも1880~90年代のものと思います。

中身のカードは、いろいろな生物が4枚1グループになっていて、全15グループ、総計60枚のカードから成ります。

Iグループは甲虫の仲間です。絵の下に2列4行にわたって生物名が書かれていますが、一番上に書かれているのが、当該カードの生物名です。左側はドイツ語、右側はフランス語の一般名。そして残り3行が、同じグループを構成する他の生物名で、これを手がかりに「仲間集め」をするわけです。

上段からV(果樹)、VI(野菜)、VII(実のなる木)の各グループ。

同じくXII(キノコ)、XIII(野の花)、XIV(ベリー類)。

カウフマン社ご自慢の多色石版技術が光っています。

中にはちょっと不思議なグループもあって、中段(IX)の鳥の巣も突飛だし、上段(VIII)は蝶グループのようですが、左端には蛾が1匹まじっています。まあ、分類学的に両者は同じ仲間だし、ドイツ語では蝶と蛾を区別しないので、これは理解できます。でも、下段(X)の蜂グループに、トンボが1匹まじっているのは、かなり苦しいです。

このXIグループになると、毛虫、アリ、クモ、バッタと、強いて言えば「雑多な虫」でしょうが、もはやグループの体をなしていません。

まあ、ごく少数のカードで博物趣味を語るとすれば、多少正確さが犠牲になるのもやむを得ません。それよりも、こういう愛らしいカードで身近な生物に対する関心を育み、ゲームを通じて「分類」という作業に慣れ親しむのは、大いに是とすべきことで、その意気に感じます。

★

以下、おまけです。

カルテットゲームは、カードをやりとりしながら、4枚1グループの「仲間」をできるだけ揃えた人が勝ちという遊びです。これまで天文モチーフのカルテットゲームを集めていた関係で、手元には既に何種類もあるのですが、実のところ、その詳細な遊び方はよく知りませんでした。この機会にそれを調べてみたので、メモ書きしておきます。

カルテットゲーム(Quartett Spiel)は、上述のように4枚1グループの「仲間」集めをすることからその名があります。でも、ゲームの性質を考えると、これは別に5枚1グループでも、6枚1グループでもよく、またグループ数も、たまたま今回のものは15グループですが、これまた任意のグループ数で差し支えないわけです。

カルテットゲームはドイツの専売特許ではなくて、英米にも、フランスにもあって、英語圏だと「ゴーフィッシュ」の名称がポピュラーで、そう聞くと、私もかすかに遊んだ記憶があります。あれは普通のトランプを使って、同じ数字のカード4枚をグループに見立てて遊ぶカルテットゲームの一種だったわけです。

あるいは「ハッピー・ファミリーズ」という、専用のカードを使って遊ぶゲームもあります。こちらは「○○家」の家族メンバーを揃えていくという遊びですが、こちらは5枚で1グループだったり、6枚で1グループだったり、いろいろバリエーションがあります。

で、私は知らなかったのですが、この「ハッピー・ファミリーズ」は日本にも古くから移入されていて、「家族合わせ」の名称で、戦前から親しまれていたそうです。その家族合わせゲームの詳細を、ネットで解説されている方がいて、そこから遡って本家のカルテットゲームの遊び方も、ようやく見当が付いた次第です。

■伝統ゲーム紹介:家族合わせ(概要)

■同:家族合わせの遊び方

(ここには3種類の遊び方が解説されています。カルテットゲームもきっと同じでしょう。)

Une Petite Histoire Naturelle(小さな博物誌) ― 2019年04月18日 06時02分03秒

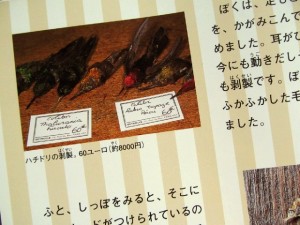

ハチドリを迎え入れるにも、いきなりというわけにはいきません。

いや、いきなりでもいいのですが、博物趣味の香気を一層濃くしようと思ったら、それなりの下準備が必要です。

今回は小さな剥製にふさわしい、小さな図譜を事前に用意しておきました。

両者の取り合わせによって、「博物趣味の小部屋」を気取ろうというのです。

密林を舞う美しいハチドリのために、かつて豪華な図譜がいくつも作られましたが、ここでは身の丈に合った品として、ウィリアム・ジャーディン(Sir William Jardine、1800-1874)が編んだ「ナチュラリスト叢書」から、ハチドリの巻(2冊)を選びました。

「ナチュラリスト叢書」は、1830~60年代にエディンバラで刊行された、全40巻から成る一大叢書です。以前、甲虫の巻を載せましたが、昆虫にしろ、鳥類にしろ、魚類にしろ、およそ博物愛好家の興味を惹くものは、何でも取り上げています。

新書版より一寸ちいさいポケットサイズ―― いわゆる十二折版(duodecimo)――というのが、この場合重要で、さらに緑の革装丁は、ハチドリのイメージともぴったりです。

(パートⅠの口絵。左側はラップランドの衣装を身に着けたリンネ(Carl von Linné、1707-1778)の肖像)

もともと普及版の図譜なので、「豪華絢爛」とはいきませんが、64枚のプレートすべてに手彩色を施した、この愛らしい小冊は、眺める愉しさを十分備えています。

図版も縦あり、横あり。

左向きのハチドリがいるかと思えば、右向きもあり。

★

「なかなか素敵な小部屋じゃないか」と、自分では思うんですが、これまたいつものムード先行で、“生産性に欠ける”と言われれば、返す言葉もありません。でも、ざらついた今の世の中で、少しでも潤いを求めようと思えば、あえてこんな挙に出るのもやむ無し…です。

ハチドリの輝きの向こうに ― 2019年04月17日 06時47分14秒

今回、antique Salon さんで購入したのは、ハチドリの剥製です。

(防虫のため、購入した後で壜に入れました)

★

ハチドリの剥製には、ずいぶん以前から惹かれていました。

それは私の中で、ハチドリがデロールと結びついているからです。

パリの博物商・デロールの存在を知ったことは、私にとってひとつの<事件>であり、私の博物趣味のありようは、それによって大きく規定されています。

以前も書きましたが、デロールのことを知ったきっかけは、福音館の絵本でした。

(今森光彦 文・写真、『好奇心の部屋デロール』、2003)

本の中のデロールは、まさに好奇心を刺激する宝物殿に見えましたが、中でもひどく気になったのがハチドリの剥製です。

この美しくエキゾチックな珍鳥が――しかも剥製という姿で横たわっている様子が――博物趣味のシンボルのように感じられたからです。

★

実際、今回手にしたハチドリは、19世紀に作られた仮剥製ですから、文字通り博物趣味の黄金時代のオーラを身にまとった存在です。

種類はおいおい調べるとして、この小ささはどうでしょう。

嘴の先から尾羽の先まで全部ひっくるめても、私の小指の大きさしかありません。そもそも、鳥が小さな管壜にすっぽり入るというのが不可解です。これが本当に恐竜の子孫なのか?

この斑模様は、ひょっとしたらまだ若鳥なのかもしれませんが、成鳥とて、大きさはそう変わらないでしょう。小鳥というと、スズメぐらいの大きさのものを想像しますが、これは下手をすると、スズメがついばむぐらいの大きさしかありません。

試みに他の標本と比べてみると、上のような感じで、これが「蜂鳥」と呼ばれるのも頷けます。

★

可憐な鳥を剥製にすることに、違和感を覚える人もいると思います。

しかし、生体の限界をはるかに超えて、100年以上にわたって、その美麗な姿を賞し、持ち伝えてきた古人の心根は、無惨とばかり言い切れないものがあります。

パリで焼けたのはノートルダムばかりではありません。

デロールもまた、2008年の火事で焼け落ちました。それが見事復興したのも、生物の多様な姿に対する、人々の驚異の念があればこそです。

かつての博物趣味は、人間の放埓な好奇心のままに生物を乱獲し、環境を破壊する愚を犯しました。その反省が、博物学の生態学への転身を促しましたが、そこにあったのも、やっぱり生物の多様な姿への驚異の念です。もしそれがなければ、ヒトは他の生物種にとって、いっそう悪魔じみた存在になっていたはずで、ハチドリの剥製が宿す意味は、よくよく考えなければなりません。

生物のかたち…もう一つの『Art Forms in Nature』(2) ― 2019年04月12日 18時44分40秒

(前回のつづき)

とはいえ、ヘッケルのオリジナル初版は結構な値段がするので(さっき見たら、下は30万円から上は60万円ぐらいの感じでした)、妥協も交えて私が手にしたのは、1914年(※)に出た「簡約版(Kleine Ausgabe)」というやつです。

(版元は初版と同じライプツィヒのBibliographisches Institute)

これまたポートフォリオ形式で、中の図版はバラになっています。この辺がささやかなオリジナル感。ただし、100図を収めた初版に対して、こちらは30図しか含まれません。しかも、図版が一部差し替えられています。

第1図~5図はオリジナルに含まれない“地学の美”に差し変わっています。いずれも、同じ出版社が出した『マイヤース百科事典』からの転用です。

この色鮮やかな甲虫図(↑右)や、有色人種の図(↓)もオリジナルにはなくて、たぶん『マイヤース百科事典』からの転用。

…ということは、初版と共通するのは30図中23図のみで、この辺をどう評価するかですが、見ようによって、簡約版は初版よりも一層雄大な構想を示しているとも言えます。何せ、動・植・鉱物の三界に天文・地文現象、さらに我ら人類も加えて、文字通り全自然界の驚異を通覧しようというのですから。

ただ、いかんせん30枚の図版でそれを実現するのは無理で、これは明らかに企画倒れです。まあ、ここは意気に感じて、これはこれで良しとしましょう。ともあれ、この図版の向こうに広がるベル・エポック期の世界に思いをはせ、往事の人々の驚きを追体験できれば、無駄に力んだ目的は達せられるのです。

(この項、おまけとしてもう1回つづく)

(※)ウィキペディアには「本書は1924年に第2版が出ているが、この中にはたった30枚の絵しか収録されていない」とありますが、実際には上述のように、1924年版に先行して1914年版が出ています。

生物のかたち…もう一つの『Art Forms in Nature』(1) ― 2019年04月11日 07時07分08秒

ところで、ブロスフェルトの『芸術の原型』は大層評判を呼んだので、1929年には早々と英語版も出ていて、そのタイトルを「Art Forms in Nature」といいます。

この英題は、同じ名前のまったく別の本を連想させます。

いや、「まったく別」ということはありません。そちらも原著はドイツ語であり、生物の姿形を通して、自然の造形力に驚嘆の目を向けるというテーマにおいて、むしろ大いに共通点があります。

それは、あの有名なヘッケルの『Kunstformen der Natur(自然の芸術的形態)』(1899-1904)です。(その英題が、『Art Forms in (またはof) Nature』。)

(Prestel社版、2004)

エルンスト・ヘッケル(Ernst Haeckel、1834-1919)は、ブロスフェルトとは違って、本職の生物学者だった人ですが、この『自然の芸術的形態』は、画面にみなぎる異様なデザイン感覚から、一種の奇書となり、同時代の芸術家のイマジネーションを大いに刺激しました。こうして今もリプリント版が盛んに流通しているのも、その奇抜さのゆえでしょう。

★

この2冊の『Art Forms in Nature』は、その「たくまざる幻想性」という点で相似していますが、それは偶然の一致ではなく、ブロスフェルトは、ヘッケルの直接的影響を受けたのだ…と、ウィキペディア子は記しています。

「『Kunstformen der Natur』は20世紀初頭の芸術・建築・デザインに大きな影響を与え、科学と芸術の橋渡しとなった。特にルネ・ビネ、Hans Christiansen、カール・ブロスフェルト(Karl Blossfeldt)、そしてエミール・ガレ(Émile Gallé)といったアール・ヌーヴォーに傾倒した多くの芸術家らに多大な影響を及ぼした。」

事の当否は不明ですが、時代的には大いにありそうなことです。

★

話題をヘッケルの本にしぼります。

この本は、博物画の文脈でも、奇想画の文脈でも、ひところ大いに持て囃されたので、食傷気味に感ずる人もいるかもしれません。それでも、これは面白くかつエポックメーキングな本なので、手元に置かないという選択はありません。

(同上)

これもリプリントの画集が手軽に買えるし、画像だけならネットでも眺められますが、石版の風合いにこだわるなら、やはりオリジナルを…という流れになります。

見ようによっては、まったく無駄な努力ですけれど、まがいの世界が、真正の世界をどんどん侵食している―まさに悪貨は良貨を駆逐する―現状を良しとせず、最後までモノにこだわる人間がいてもいいのです。

(この項つづく)

博物学と名物学(後編) ― 2017年10月10日 06時50分14秒

名物学が博物学のルーツと称するに足る…というのは、たとえば以下の書籍に窺うことができます。

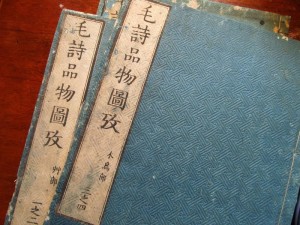

■岡 元鳳(編)、橘 国雄(画)

『毛詩品物図攷』(もうしひんぶつずこう) 全7巻(草/木鳥/獣虫魚に3合冊)

平安杏林軒・浪華五車堂、天明5年(1785)刊

『毛詩品物図攷』とは、「毛詩に登場するモノたちの絵入り解説書」といった意味。

そして「毛詩」とは、周代に成立した中国最古の詩集・『詩経』の別名です。日本でいえば万葉集みたいなものですが、中国では時の流れと共に経典扱いされて、『詩経』の名を得ました。

何せ3000年近く前に詠われた古詩ですから、その言葉遣いも、詠い込まれた事物も、後代の人にとっては難解な点が多く、だからこそ有り難味があったのかもしれません。

ともあれ、この本はその『詩経』に出てくる動・植物を、絵入りで考証した本です。

作者の岡 元鳳(おかげんぽう、1737-1787)は、江戸中期の儒学者・医師。

この本は近世の日本で成立した、日本人向けの本ですが、内容的には古来中国で編まれた『詩経』の注釈書を引用しながら、それに和名を当てる…という作業を基本にしています。

★

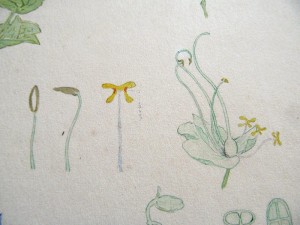

オオバコの図。『詩経』での名は「芣苢(フイ)」。

岩波の「中国詩人選集」に収められた『詩経国風 上』(吉川幸次郎注)によれば、『詩経』の原詩は以下のとおりです(四句三連から成る詩の冒頭四句)。

采采芣苢 芣苢(ふい)を采(と)り采(と)り

薄言采之 薄(いささ)か言(わ)れ之を采る

采采芣苢 芣苢を采り采り

薄言有之 薄か言れ之を有(も)つ

薄言采之 薄(いささ)か言(わ)れ之を采る

采采芣苢 芣苢を采り采り

薄言有之 薄か言れ之を有(も)つ

吉川博士の訳は「つもうよつもうよおおばこを。さあさつもうよ。つもうよつもうよおおばこを。さあさとろうよ」。

オオバコが不妊症の治療薬とされたことから、後人はいろいろ深読みしたようですが、元は農村の生活から生まれた、簡明素朴な歌なのでしょう。

挿絵の脇に記された本文を読むと、作者・元鳳は、「毛詩」の名の起こりともなった、秦末~漢初の学者・毛亨による注釈「毛伝」を引きつつ、「芣苢」とは「車前」の別名であり、日本でいう車前草(オオバコ)のことである…と説いています。

まあ、くだくだしいといえば、くだくだしいのですが、名物学とは元来そういったものです。

★

こんな調子で、本書にはいろいろな動植物が登場します。

(サソリ)

(左:ハリニレ、右:シダレヤナギ)

(左:クリ、右:ハシバミ)

クリの解説を読むと、先行書を引いて「日本産の栗では丹波産のものが上等とされる。鶏卵ほどに大きく、味も良い」といった、雑学的なことも書かれています。

そして、何と言っても極め付きは…

このワニの図。

おそらくモノの方は、中国に住む「ヨウスコウワニ」だと思うのですが、作者・元鳳はこれに「カアイマン」を当てています。本来のカイマンワニは南米に住み、カイマンという言葉自体、スペイン語ないしポルトガル語に由来するらしいので、これは相当ハイカラな知識です。

それにしても、古詩の注釈に、ワニの液浸標本が登場するというのが驚き。

(これは西洋式の液浸標本の、最も古い図かもしれません)。

この辺までくると、名物学が本草学と合体して、それが博物学の祖となったことが、自ずと納得されます。

博物学と名物学(前編) ― 2017年10月09日 09時57分23秒

博物の話題が出たので、この頃気になっていることを、少しメモ書きしておきます。

それは日本における博物学のルーツは何か…という問題です。

「もちろん、本草学でしょう」――以前の私なら、そう即答したはずです。

博物学は本草学、すなわち薬草を主とする生薬の学に発し、江戸後期になると、そこから実利を離れた、純然たる自然物への興味が育ち、蘭学・洋学の影響も受けて、多くの動・植物図譜が編まれた。そこで蓄積された知識は、さらに伊藤圭介(1803-1901)らを通して、近代へバトンタッチされ、新時代の動・植学発展の礎ともなった。

…というような図式的理解をしていたわけです。

ウィキペディアの「博物学」の項も、似たような構図で記述していますから、まあ常識的な理解でもあるのでしょう。しかし、上の理解は間違いではないにしろ、事柄の半面に過ぎないことを最近知りました。

★

それは、中国文学者の青木正児(あおきまさる、1887-1964)氏の著書に教えられたことです。先日、氏の『中華名物考』(平凡社・東洋文庫、1988/初版は春秋社、1959)を開いたら、その巻頭に以下の記述がありました(強調は引用者)。

かつて白井光太郎博士の『本草学論考』を読むに、大正二年四月、貝原益軒先生二百年紀念祭における講演「博物学者としての貝原益軒」の速記がある。中にいう、「今日の博物学と先生の時代の博物学とは違つてゐる。其の代りに本草学・名物学・物産学と云ふ此の三つの科目が有つた。この三つを合したものを先づ博物学と云うたのである。…名物学と云ふのは物の名と実物とを対照して調べる、歴史とかいろいろの書物に出て居る所の禽獣草木其外物品の名実を弁明する、此の学問が矢張必要であります。書物などにいろいろの品物が書いてあつても、実物が何う云ふものであると云ふことが分らなくては、真に書物が分つたのではない。名物学と云ふのは昔も必要であつたが、今も必要であると思ふ」云々と。

白井光太郎(しらいみつたろう、1863-1932)は、やっぱり本草学の流れを汲む植物学者で、白井博士曰く、博物学のルーツは本草学ばかりでなく、名物学と物産学もそうなのだ…という指摘です。

このうち「物産学」は、本草学の弟分のようなもので、動植物の分布や天然資源の産出状況など、各種自然物の地理的分布に係る学問です。

★

それに対して「名物学」とは、「物の名と実物とを対照して調べる学問」のこと。

つまり、ここでいう「名物」とは、「名物に旨い物なし」というときの「名物」ではなくて、「名と物」の意です。

そして、その名物学に、中国文学者の青木氏が注目したのは、中国伝来の名物学は、自然を研究する学問ではなく、古典のテクスト研究の一分科として、訓詁学と並ぶ存在だったからです。

中国の人々はなべて古典を重んじましたが、時と所を隔てると、古典に登場する動植物や器物の名が、中国の人にもだんだんはっきりしなくなってきます。それを研究して、果たしてその正体が何であるのか、それは今言う所の何に当るのか、それを明らかにするのが名物学です。日本だと、有職故実の「故実」に押し込められていた知識が、漢土では本格的な学問として重んぜられたのでしょう。

★

今では全く流行らない名物学(の日本的展開)が、確かに博物学のルーツであったことを理解するために、その具体例を見てみます。

(この項つづく)

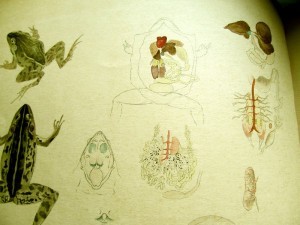

明治の動・植物実習図を眺める(前編) ― 2017年10月07日 10時58分29秒

ふくべ書房さんのことを話題にしたので、以前宿題にしていたことを書きます。

それは今年6月にカエルの解剖について触れたときのことです。

■本邦解剖授業史(2)

上のリンク先を含む前後の記事は、日本における解剖(特にカエル)の授業についてまとめたもので、その中にこんな記述が挟まっていました(画像も含めて再掲)。

上の画像は、おそらく大学における動物学実習のために準備された講義ノートの一部で、明治30年代のものです(この美しい彩色手稿については、描き手のことも含めて、いずれじっくり書きます)。

★

問題の明治時代の講義ノートは、やはり帙にくるまれて、ふくべ書房さんから届きました。

中身は『動植物実習図』と題された、手製の図画集で、大きさは37×28cmと、B4よりもさらに大きいサイズです。中には30枚の図版が綴じられており(各葉とも裏面は空白)、そのうち26枚に手彩色が施されています。

(以下、雨模様で光量が乏しいため、暗い写真になりました)

冒頭の第一図。図には講義用のアンチョコらしい説明文が貼付されており、それをめくると…

下から可憐なツユクサの図が現れます。

リアルな全体図と部分図、花の細部スケッチと花式図、さらに顕微鏡で観察した花粉や蕊の細胞(これは別種であるムラサキツユクサの雄蕊の毛の細胞をスケッチしたもの)等が、きっちり1枚の図に収まっています。

それにしても、これは相当巧い絵ですね。職業画家の巧さとはまた違うのでしょうが、繊細さと科学的正確さを兼ね備えた、真面目な絵だと感じます。

ペンで書かれた「アンチョコ」の文字も、描き手の几帳面さを感じさせます。

★

この勢いで他の図も見てみたいのですが、その前に本図譜の素性を考えてみます。

この図譜は、もちろん「動植物実習」のために作成されたものです。用いられたのは、明治33年(1900)の9月から、明治34年(1901)の6月まで。当時の大学は9月に始まり、翌年6月までを学校年度とし、これを3学期に分けて授業を行ったので、ちょうどそれに対応しています。

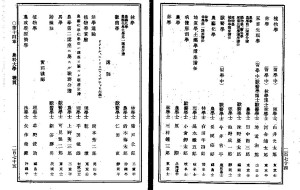

担当教員は「上野」先生だと、表紙の文字は教えてくれます。

これが仮に東京帝大に関係したものとすれば、当時の教員は以下の資料で確認できますから、それが誰かは簡単に分かります。

■東京帝国大学一覧. 明治33-34年

当時の帝大理学部や農学部(正確には理科大学、農科大学)に、上野姓の教員はただ一人です。すなわち、農科大学に在籍した、上野英三郎(うえの ひでさぶろう、1872-1935)。上野博士は、たぶん御本人よりもペットの方が有名で、あの忠犬ハチ公の飼い主だった人です(当時はまだ博士ではなく、ハチ公も飼っていませんでしたが)。

(左から5人目に上野の名が見える)

もちろん、これが東京帝大以外の、たとえば京都帝大や旧制高校、あるいは師範学校に所属する、別の上野先生のものだった可能性もあるので、うっかり断定はできませんが、この点は、おそらく上野博士の筆跡が分かればはっきりするでしょう。

以下、これが上野博士のものとして、話を進めます。

★

上野博士は農業土木の大家で、もちろん動・植物の解剖学が専門ではありません。

しかし、彼が「大家」になるのは、しばらく後の話で、彼はちょうどこの年(明治33年)の7月に大学院を終えて、同年8月に農科大学講師に任じられたばかりでした。

彼が所属したのは、田中節三郎助教授率いる「農学第二講座」で、彼は田中助教授の下で、「農学第二講座に属する職務分担」を担当していました。何のこっちゃ…という感じですが、他の先輩教師のように、「家畜生理学」とか「農芸化学」といった具体的な担当科目が記されていないので、要は何でもやらされたのでしょう。

当時の農科大学は3年制です。そのうち農学科では、第1学年と第2学年で、「植物学実験」と「動物学実験」が必修でした。また農科大学には、そうした本科の他に、旧制中学卒業生等を対象とした、「実科」というのがあって、こちらは農業実務者養成を目的としたコースのようです(実科の入学者の半数は、「田畠五町歩若クハ未墾地十五町歩以上ヲ所有スル者又ハ其子弟ヨリ選抜ス」と規則で定められていました)。そして、そちらにも当然、動・植物学の講義はありましたから、そういう基礎クラス向けの手間のかかる実習を、新米講師が担当させられた…というのは、何となくありがちなことという気がします。

(以下、図譜の続きを眺めます。この項つづく)

最近のコメント