「ハリー・ポッターと魔法の歴史」展によせて(5)…薬草学(下) ― 2021年09月24日 17時53分17秒

書いていてちょっと疲れてきました。

思うに、ハリー・ポッター展にかこつけて手元の品を紹介しても、それで何か新しい事実が明らかになるわけでもないし、ポッター展の見方が深まるわけでもないので、そろそろ羊頭狗肉的な記事は終わりにしなければなりません。

ただ、ポッター展に触発されて、身辺に堆積したモノを眺めるとき、「はるけくも来たものかな…」と、個人的には感慨深いものがあります。(そして本の虫干しもできたわけです。)

★

感慨といえば、「薬草学」の章の冒頭に登場した、ニコラス・カルペパーの『英語で書かれた療法と薬草大全(English Physician and Complete Herbal)』、あれも個人的には思い出深い本です。手元の一冊は、7年前の冬にペンシルバニアの古書店から購入したものですが、その店主氏の困苦を思いやって以下の記事を書いたのでした。

■何とてかかる憂き目をば見るべき

彼は今どうしているのだろう…と思って、(余計なお世話かもしれませんが)検索したら、お店は無事に存続しているようで、大いにホッとしました。良かったです。

★

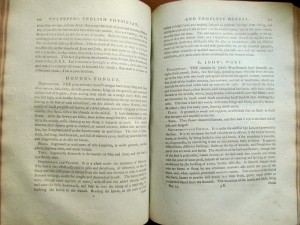

虫干しついでに、本の中身も見ておきます。

手元にある本は第1巻の標題ページが欠けており、正確な刊年は不明ですが、1794年ごろの版のようです。

(第1巻といっしょに綴じられた第2巻の標題ページ)

内容は上のような解説編と、さらに図版編からなり、解説編の方はイギリス国内向けに、植物名がラテン語ではなく、すべて平易な英語名になっているのが特徴です。その名称も「犬の舌」とか「聖ヨハネの麦芽汁」とか、いかにも民俗的な面白さがあります。和名を当てれば、それぞれ「オオルリソウ」と「セイヨウオトギリソウ」で、特に後者は非常にポピュラーな薬草です。

図版編の方は、上のような小さな植物図を収めたプレートが全部で29枚含まれていて、なかなか見ごたえがあります。

さらにその後ろに、朱刷りで解剖学の知識を伝える図が全11枚つづきます。

この本は、いわば当時の『家庭の医学』であり、18世紀の一般人の医学知識がどんなものだったかを知る意味でも、興味深いものがあります。

そして最後の1枚は、12星座と身体各部の対応関係を示す、古風な「獣帯人間」の図。19世紀を前にしても、まだまだミスティックな疾病観は健在で、本書がハリー・ポッター展に登場する資格は十分にあります。

そういえば、著者のカルペパーは薬剤師免許を持たなかったので、ロンドンの医師会と衝突し、1642年に魔術を使った廉で裁判にかけられた…というエピソードが、展覧会の図録に書かれていました。(結局無罪になったそうです。)

★

以下、補足のメモ。昨日の文章に、「ヨハン・シェーンスペルガー(Johann Schönsperger the Elder、1455頃-1521) が手がけた、『健康の庭(Gart der Gesundheit)』」という本が出てきました。記事を書いてから気づきましたが、ハリー・ポッター展では、この本は「魔法薬学」のコーナーに登場しています。

(チラシより)

ただし、チラシにはヤコブ・マイデンバッハという名前が挙がっており、また図録には『Hortus Sanitatis』というタイトル――同じく「健康の庭」という意味のラテン語です――が記されています。

書誌がややこしいですが、シェーンスペルガー(別名 ハンス・シェーンスバーガー)は、1485年に出たアウグスブルク版(ドイツ語版)の版元であり、マイデンバッハは、1491年に出たマインツ版(ラテン語版)の版元です。

そして、この二つの『健康の庭』は内容がちょっと違っていて、ラテン語版はドイツ語版をタネ本にしつつも、そこに動物や鉱物由来の薬物を大幅に増補したものです(ドイツ語版は薬草専門)。まあ著作権のない時代ですから、そういう図太いパクリ本も横行したのでしょう。

★

まだまだ関連して触れたい本はありますが、冒頭で書いたように、強いてハリー・ポッター展と絡める必然性は薄いので、それらは折を見て、また単品で扱いたいと思います。(錬金術や、魔法生物の話題もちょっと手が回りかねるので、今回は割愛します。例によって例のごとく竜頭蛇尾也。)

(この項おわり)

「ハリー・ポッターと魔法の歴史」展によせて(4)…薬草学(中) ― 2021年09月23日 12時13分34秒

昔の本草書の破片たち。破片だけでは、ものの役に立ちませんが、当時の雰囲気を味わうにはこれで十分です。ちょっとしたホグワーツ気分ですね。そしてまた時代を追って見ていくと、学問や印刷技術の進歩が見て取れて、なかなか興味深いです。

これが昨日いった「インキュナブラ」の例で、1485年にヨハン・ペトリ(Johan Petri、1441-1511)が出版した『Herbarius Pataviae』(「パドヴァ本草」と訳すのか)の残欠。

いかにも古拙な絵です。この挿絵で対象を同定するのは困難でしょう。

キャプションには、ラテン名は Fraxinus、ドイツ名は Espenbaum とあります。でも前者なら「トネリコ」(モクセイ科)だし、後者の espen は aspen の異綴で、「ヤマナラシ、ポプラ」(ヤナギ科)の由。確かに葉っぱはポプラっぽいですが、トネリコにしろポプラにしろ、背丈のある樹木ですから、こんなひょろっとした草の姿に描かれるのは変です。下の説明文を読めば、その正体が明らかになるかもしれませんが、この亀甲文字で書かれたラテン語を相手に格闘するのは大変なので、これは宿題とします。

ちなみに、この1485年版の完本(ただし図版1枚欠)が、2014年のオークションに出た際の評価額は、19,200~24,000ユーロ、現在のレートだと約250~300万円です(結局落札されませんでした)。もちろん安くはないですが、同時代のグーテンベルク聖書が何億円だという話に比べれば、やっぱり安いは安いです。そして150枚の図版を含んだ本書が、1枚単位で切り売りされたら、リーズナブルな価格帯に落ち着くのも道理です。

こちらも1486年に出たインキュナブラ。ヨハン・シェーンスペルガー(Johann Schönsperger the Elder、1455頃-1521) が出版した、『健康の庭(Gart der Gesundheit)』の一部で、描かれているのはベリー類のようですが、内容未確認。

この風情はなかなかいいですね。中世とまでは言えないにしろ、中世趣味に訴えかけるものがあります。「いい歳をして中二病か」と言われそうですが、ここはあえて笑って受け止めたいです。

★

これが100年経って、16世紀も終わり近くになると、植物の表現もより細かく正確になってきます。

アダム・ロニチェル(Adam Lonicer、1528-1586)が著した『草本誌(Kräuterbuch)』の1582年版より。これなら種の同定もできそうです。

(同書の別のページ。本書は6葉セットで買いました)

また図版の配置も整い、本の表情がいかにも「植物図鑑」ぽいです。植物図譜にも近代がやってきた感じです。

上はフォリオサイズの大判図譜の一部。イタリアのマッチョーリ(Pietro Andrea Mattioli、1501-1577頃)による、『Medici Senensis Commentarii』(これまたよく分かりませんが、「シエナ医学注解」とでも訳すんでしょうか)の1572年版(仏語版)より。

ここには植物(※)を慕う虫たちの姿が描かれていて、生態学的視点も入ってきているようです。後の植物図譜にも、虫たちを描き添える例があるので、その先蹤かもしれません。

(※)左側は「Le Cabaret」、右側は「Asarina」とあります。

キャバレーは、今のフランス語だとパブやナイトクラブの意らしいですが、植物名としては不明。見た目はナスタチウム(金蓮花)に似ています。アサリナは金魚草に似た水色の花をつける蔓植物とのことですが、これもあまりそれっぽく見えません。あるいはカンアオイ(Asarum)の仲間かもしれません。

(珍奇な植物がどんどん入ってきた時代を象徴するサボテン)

★

ハリー・ポッター展から離れてしまいましたが、会場に並んでいるのも、要は“こういう雰囲気”のものです。会場に行けない憂さを、こうして部屋の中で晴らすのは、慎ましくもあり、人畜無害でもあり、休日の過ごし方としてそう悪くはないと信じます。

(さらに「下」につづく)

「ハリー・ポッターと魔法の歴史」展によせて(3)…薬草学(上) ― 2021年09月22日 21時39分24秒

(チラシより)

ここでも図録の内容をまず列記しておきます。

○ニコラス・カルペパー『英語で書かれた療法と薬草大全』(1789)

(※初版は1652年。薬草の薬効と用法を網羅し、100以上の版が出た大ベストセラー。J.K.ローリングも、執筆の際に参考としたそうです。)

○動物の角と骨で作られた播種・収穫用具

(※毎年生え変わる角を使うところに、呪術的意味合いがありました。)

○12世紀の写本に描かれたベニバナセンブリ(※蛇に噛まれたときの薬です)

○15世紀の写本に描かれたニワトコ(※これも対蛇薬)

○ジョン・ジェラード『薬草書あるいは一般植物誌』(1579)所載、ヨモギとニガヨモギ

○レオンハルト・フックス『植物誌』(1542)所載、クリスマスローズの仲間

○エリザベス・ブラックウェル『新奇な薬草』(1737~39)所載、ニワトコ

○14世紀のアラビア語写本に描かれた雌雄のマンドレイク

○ジョバンニ・カダモスト『図説薬草書』(15世紀)に描かれたマンドレイク

○マンドレイクの根(16~17世紀)

○和書『花彙』(1750)所載、コンニャク(※シーボルト旧蔵書)

○華書『毒草』(19世紀)所載、タケニグサ

○12世紀の写本に描かれたベニバナセンブリ(※蛇に噛まれたときの薬です)

○15世紀の写本に描かれたニワトコ(※これも対蛇薬)

○ジョン・ジェラード『薬草書あるいは一般植物誌』(1579)所載、ヨモギとニガヨモギ

○レオンハルト・フックス『植物誌』(1542)所載、クリスマスローズの仲間

○エリザベス・ブラックウェル『新奇な薬草』(1737~39)所載、ニワトコ

○14世紀のアラビア語写本に描かれた雌雄のマンドレイク

○ジョバンニ・カダモスト『図説薬草書』(15世紀)に描かれたマンドレイク

○マンドレイクの根(16~17世紀)

○和書『花彙』(1750)所載、コンニャク(※シーボルト旧蔵書)

○華書『毒草』(19世紀)所載、タケニグサ

点数が多いですが、大半は昔の薬草書(本草書)です。

登場する薬草も様々ですが、ハリー・ポッターでも人気のマンドレイクは、とりわけ力を入れて紹介されています。

(図録の一部を寸借します)

これらの本草書を彩る古拙な挿絵は、いかにも魔法学校の授業に出てきそうな雰囲気があります。

ただ冷静に考えると、写本の時代はともかく、印刷本の段階に入ると、こうした薬草書は、人々の切実な需要にこたえるものとして、出版点数も多ければ、その刷り部数も非常に多かった気配があります。したがって、同時代人にとっては「秘密の書」というよりも、むしろ「ありふれた実用書」だったんじゃないでしょうか。

門外漢ながらそう思ったのは、その残存数であり、その価格です。

15~6世紀の本草書の「零葉」、つまり1ページずつバラで売っている紙片は、今も市場に大量に出回っており、気の利いた彩色ページでも、たぶん数千円ぐらいでしょう。

上で「15世紀」と書きましたが、1400年代に出た書物は、古書の世界では特に「インキュナブラ」(揺籃期出版物の意)と呼んで珍重しますが、本草書はそのインキュナブラであっても、零葉ならばやっぱりリーズナブルな価格帯に落ち着きます。これは出版部数の多さの反映であり、活版印刷が始まって、出版工房が最初にフル回転したジャンルのひとつが本草書だったんじゃないかなあ…と、資料に当たって調べたわけではありませんが、そんなふうに想像しています。

★

薬草学(本草学)は薬学の一分科であり、大雑把にいうと医学分野です。

同時に、本草学のその後の発展を考えると、これは植物学の母体だともいえます。

以前、この二つの興味に導かれて、古い本草書に手を伸ばした時期があって、ちょうど良い折なので、ハリー・ポッター展に便乗して、それらを眺めてみます。

(この項つづく)

赤い絵 ― 2020年02月27日 07時09分16秒

コロナウイルスの「コロナ」は「王冠」の意。

膜表面にトゲトゲした突起があるからだそうです。

ここから天文趣味的には、日食の際、神秘の輝きを見せる太陽のコロナや、コロナ・ボレアリス(かんむり座)とコロナ・アウストラリス(みなみのかんむり座)という、南北ふたつの星の冠に話を持っていくこともできます。

でも、何といっても非常時ですから、今日も引き続き毛色の変わった品を載せます。

これは明治半ばの刷り物です(35.5×23.5cm)。

出版されたのは明治27年(1894)。折からの日清戦争で、ナショナリズムが極度に高揚した時代の空気がよく出ています。

「支那の兵隊はよっぽど憎い奴。兵糧が足りないちゅうて牙山〔戦場となった朝鮮の町〕を食い荒らす」

「ちゃんちゃんぼうず〔中国人の蔑称〕はよっぽど弱い者。牙山が守れんちゅうて散り散いりばーらばら」

やたらめったら清の軍隊をこき下ろす一方、我が皇国兵士はまことに忠勇無双、敵兵を手もなく打ち据えています。

「日本の意気地はよっぽど強いもの。朝鮮国を助けるちゅうてちゃんちゃんをメッチャメチャ」 〔当時はまだ嫌韓思想がなくて、「朝鮮をいじめる清国はケシカラン」というのが出兵の建前でした〕

今の目から見ると、あっけらかんとし過ぎて、なんだか突っ込むことすら難しい気がします。太平洋戦争の頃の日本人は「鬼畜米英」を絶叫していましたが、その半世紀前も、同胞のメンタリティーは、あまり変わらなかったみたいですね。

★

この絵の特徴は、赤絵具の一色刷りであること。

これは、江戸時代からある「疱瘡絵」の一種で、疱瘡(天然痘)よけのまじないとして、こういう赤い絵を家の中に貼る習慣が、明治になっても続いていたこと示しています。

文明開化の世が来ても天然痘の流行は終らず、ものの本には「2年前から流行の天然痘がなお終息せず、この年〔明治27年〕の患者1万2,400人。死者3,300人」と、出ています。(下川耿史・家庭総合研究会・編『明治・大正家庭史年表』p.232。さらに同書明治26年の項には、患者5,211人・死者685人、同25年の項には、患者3万3,779人、死者8,409人とあります。)

江戸時代の疱瘡絵は、病気をにらみ返す豪傑の絵が多かったですが、明治の御代になると、それが忠勇無双の兵隊さんに置き換わったのでしょう。

★

それにしても―。

国の無策が続き、居丈高に嫌中・嫌韓をあおる人が跋扈し続けるようだと、流行り病に襲われても、またぞろこんなものを部屋に貼るぐらいしか抵抗の術がない世の中になってしまいそうです。実に恐るべきことです。

【付記】

上に引いた天然痘の数を見て、「うわ、恐ろしいな」と思いますが、その前後には「赤痢大流行、患者15万5,000余人、死者3万8,049人」とか、「東大は男子学生5,144人中255人が結核。また休学生100人中76人が結核」とかいう記述もあって(いずれも明治27年)、言葉を失います。これも明治裏面史でしょう。

当時の人からしたら、100余年後の新型コロナ騒動の方が浮世離れして感じられるかもですが、まあ、こういうのは比べてもしょうがないですね。

死を憶えよ ― 2020年02月23日 13時47分28秒

「神の子の化肉の1347年の10月初旬、12隻のジェノーヴァのガレー船が、彼らの邪悪なる行ないのゆえに主の下し給うた報復を逃れて、メッシーナの港にはいった。彼らの髄には有毒な疫病が潜み、彼らと話しただけの者もすべて死病に犯され、いかにしても死を免れ得る者はなかった。

…メッシーナ市民はこの突然の死がジェノーヴァの船から出ていることを発見して、急いで出港することを命じた。しかし病毒は残り、死の恐るべき突発の原因となった。間もなく人々は互いに憎み合うことはなはだしく、息子が疫病に襲われても、父親は看病しようともしなかったほどであった。もしそれでも患者に近づくことをあえてすれば、直ちに感染し、三日以内に死ぬべく運命づけられるのであった。そればかりではなかった。患者と同じ家に住むものは、猫やその他の家畜ですらもが、彼の後を追って死んでしまった。…」

フランチェスコ会修道士ミケーレ・ディ・ピアッツァは、ペストのヨーロッパの地への初の上陸を以上のように記述している。

★

以上は、木間瀬精三・著『死の舞踏』(中公新書)の第1章冒頭の抜粋です。

もちろん新型コロナは、「邪悪なる行ないのゆえに主の下し給うた報復」などではありませんし(ペストだってそうです)、両者の病相は大いに違うのでしょうが、突発的な事態を前に動揺する人々の恐怖は、700年近く経っても、似たところがあるなと思いました。

ペストの襲来によって、イタリア・トスカーナ地方では全人口の4分の3、ないし5分の4が失われ、ドイツの諸都市でも半数以上の市民が死ぬところが続出、これによって徐々に解体が始まっていた中世封建社会は、決定的な打撃を受けたことが、木間瀬氏の本には書かれています。

ペスト禍は、文学や美術にも当然影響を及ぼし、「死の勝利」や、死者が生者とともに踊る「死の舞踏」をテーマとした作品が盛行しました。そして、人々は口々に「メメント・モリ(死を憶えよ!)」を叫んだのです。

★

コロナ騒動の前から、個人的に「死」を近しく感じることがあって、「死の舞踏」に関連する品を、いくつか手にしました。そうしたものは今も大量に作られていますが、この場合はちょっと昔の匂いが慕わしいので、古めのモノを探しました。

上に写っているのは、1900年ごろ刷られた「死の舞踏」のカード。フランス南部、ラ・シェーズ=デューの修道院の壁に描かれた15世紀のフレスコ画が元になっています。

同じ図柄の絵葉書はたくさん残っていますが、これは裏面がブランクの三つ折りカードで、やっぱり土産物として売られたのでしょう。

15世紀から16世紀にかけて版を重ねた『死の舞踏』の諸書は、生の無常と死の避けがたさを説く一種の訓諭書で、同時代の精神生活に大きな影響を及ぼしました。上の画像はけっこう真に迫っていますが、いずれもオリジナルではなくて、19世紀における復刻版です。

ときに死は猛々しく、まったく容赦がありません。

★

まあ、こんなふうに死に思いをはせながらも、モノにとらわれて執着するのは、我ながら死の教訓が心底身に染みてないせいでしょう。それでも、こういうものを飽かず眺めていると、無常の風が肌に冷たく吹き付けるのを感じ、眼前の混乱の向こうに、遠い時代の騒擾がありありと浮かんできます。

アルカーナ ― 2019年08月24日 18時10分51秒

家の改修やら何やらゴタゴタしているので、ブログの方はしばらく開店休業です。

そうしている間にも、いろいろコメントをいただき、嬉しく楽しく読ませていただいています。どうもありがとうございます。

★

しかし、身辺に限らず、世間はどうもゴタついていますね。

私が尊敬する人たちは、人間に決して絶望することがありませんでした。

これは別に、偉人伝中のエライ人だからそうというわけではなくて、どんなに醜悪な世の中にも善き人はいるし、どんなに醜悪な人間の中にも善き部分はある…という、至極当たり前のことを常に忘れなかったからでしょう。(その逆に、どんなに善い世の中、どんなに善い人であっても、醜悪な部分は必ずあると思います。)

私も先人のあとを慕って、絶望はしません。

まあ、絶望はしませんが、でもゲンナリすることはあります。

醜悪なものを、こう立て続けに見せられては、それもやむなしです。

それに、このごろは<悪>の深みもなく、単に醜にして愚という振る舞いも多いので…とか何とか言っていると、徐々に言行不一致になってくるので、この辺で沈黙せねば。

★

本棚の隅にいる一人の「賢者」。

彼が本当に賢者なのか、あるいは狂者なのかは分かりません。突き詰めるとあまり差がないとも言えます。今のような時代は、こういう人の横顔を眺めて、いろいろ沈思することが大切ではないか…と思います。

その人は、医師にして化学者、錬金術師でもあったパラケルスス(1493-1541)。

写真に写っているのは、オーストリアのフィラッハ市が1941年、パラケルススの没後400年を記念して鋳造した、小さな金属製プラーク(銘鈑)です。フィラッハは、パラケルススが少年時代を過ごした町であり、郷土の偉人をたたえる目的で制作したのでしょう。

上の写真は、プラークを先に見つけて、あとからちょうどいいサイズの額に入れました。どうです、なかなか好いでしょう。

(プラークの裏面。購入時の商品写真の流用)

(仰ぎ見るパラケルスス)

★

本棚ではたまたまユングの本と並んでいますが、ユングにはずばり『パラケルスス論』という著作があります。

(榎木真吉・訳、『パラケルスス論』、みすず書房、1992)

原著は1942年に出ており、内容は前年の1941年、すなわち手元のプラークが制作されたのと同年に、やっぱりパラケルススの没後400年を記念して、ユングがスイスで行った2つの講演(「医師としてのパラケルスス」と「精神現象としてのパラケルスス」)を元に書き下ろしたものです。

しかし、本書を通読しても、ユングの言っていることは寸毫も分かりません。

したがって、パラケルススその人のこともさっぱりです。

「パラケルススは、〈アーレス〉に、≪メルジーネ的≫(melosinicum)という属性を与えています。ということは、このメルジーネは疑いもなく、水の領域に、≪ニンフたちの世界≫(nymphididica natura)に、属しているわけですから、≪メルジーネ的≫という属性に伴って、それ自体が精神的な概念である〈アーレス〉には、水の性格が持ち込まれたことになります。このことが示唆しているのは、その場合、〈アーレス〉とは、下界の密度の高い領域に属するものであり、何らかの形で、身体ときわめて密接な関係にあるということです。その結果として、かかる〈アーレス〉は、〈アクアステル〉と近接させられ、概念の上では、もはや両者は、ほとんど見分けがつかなくなってしまうのです。」

(上掲書 p.132)

私が蒙昧なのは認めるにしても、全編こんな調子では、分れという方が無理でしょう。

しかし、こうして謎めいた言葉の森を経めぐることそれ自体が、濁り多き俗世の解毒剤となるのです。そして、私が安易に世界に対して閉塞感を感じたとしても、実際の世界はそんなに簡単に閉塞するほどちっぽけなものではないことを、過去の賢者は教えてくれるのです。

眼と脳のサーカス(後編) ― 2018年04月05日 06時29分04秒

この品はカード以外にも、いろいろこまごましたものが一式セットになっています。これが単なる視覚的玩具でなしに、「サイエンティフィック・パブリッシング」を名乗る会社から出た所以です。

箱のラベルには、「Dvorine Animated Fusion Training Charts」とあって、強いて訳せば、「デヴォリン式動的融合訓練図」といったところでしょうか。そして、その後に続く説明文を読むと、これが斜視の矯正訓練用具であることが分かります。

★

斜視とは、左右の瞳の位置(眼位)がずれてしまう状態です。そのままだと、対象と正対する利き目しか使わないことになるので、もう一方の眼の視力が落ちてしまいます。そのため、大掛かりには眼筋の手術をしたり、それほどではない場合は、あえて利き目をアイパッチで覆って、もう一方の目を意識して使う訓練をしたりします。

このカードセットは、両目を同時に使わないと、正しい絵柄が見えないことを利用して、斜視の矯正訓練をしようというものです。最近でもこういう道具があるのかどうか。ひょっとして、あまり効果がないため廃れたのかもしれませんが、それでも子供が主体的に訓練に取り組めるよう、訓練を楽しいものにしようという発想自体は、正しいと思います。

★

斜視のことは脇において、ここに描かれた絵柄を見ると、1950年代初頭の子供たちが、何を以て楽しいと感じていたかが逆照射されているようで、興味深くもあり、懐かしくもあります。そこには、ベースボールがあり、擬人化された動物の姿があり、何よりも「サーカス」のシーンがたくさん含まれています。そう、天幕を張り、ピエロが登場し、像が玉乗りをする、あのサーカスです。

私自身は、巡回サーカスを心待ちにするという甘美な実体験を持ちませんが、その華やぎは何となく想像できるし、「曲馬団」という言葉に哀調を覚えたりします。

アメリカのサーカス文化は、日本のそれとはまた一寸違うかもしれませんが、少なくとも1950年代初頭のアメリカでは、まだサーカスがまばゆい光を放ち、子供たちの心を捉えていたことが、このカードを見ると伝わってきます。たぶん、もうちょっとすると、ロケットブームとテレビ時代の到来で、サーカス一座は、子供たちの心から急速に遠ざかっていくことになるのでしょう。

★

こうして時代の変遷とともに、『ちいさいおうち』は、もはや都会では存在を許されなくなるし、『ひとまねこざる』もロケットに乗って宇宙進出を果たすことになるのです。そして21世紀の日本では、いい年輩の男性が、かつての簡明素朴なアメリカ社会を、いくぶん美化して懐古したりするわけです。

(注) さっき調べたら、バージニア・リー・バートンの『ちいさいおうち』は、アメリカでは1942年に、日本では1954年に岩波から出ています。同じく岩波から出た、レイ夫妻の『ひとまねこざる』と『ろけっとこざる』は、いずれもアメリカ初版が1947年、日本語版は1954年。そう聞くと、日米のノスタルジア感覚は微妙に違うかなあ…とも感じます。

眼と脳のサーカス(前編) ― 2018年04月03日 07時21分23秒

錯視図形とは違うんですが、以前こんな品を見つけました。

カラフルで楽しい絵柄が左右に並んだカードセット。

さらに、2枚の絵が単純に並んでいるだけではなく、片方がホイール式になっていて、クルクル回転する仕掛けのもあります。上のカードだと、左側のホイールが回転するにつれて、「小窓」に小鳥やら、

猿やら、

花やらが次々に現れます。

こんなカードが全部で68枚、黒いボックスに収まっています。

付属の解説書によれば、アメリカのサイエンティフィック・パブリッシング社(ボルチモア)が、1951年に出版した品です。

★

大方想像がつくように、これらをステレオ写真用のビュアーで覗くと、そこに1枚の絵が浮かび上がります。ただ、いわゆる立体画像が見えるわけではなくて、左右を重ね合わせることで、そこに新たな意味を持った絵が浮かび上がる…というのがミソ。

例えばこのカード。

動物たちがプラカードを掲げて、盛んに気勢を上げていますが、よく見ると左右の絵は、それぞれプラカードの文字が欠けていて、意味がとれません。両方を重ねると、はじめてそこに「ニッキーマウスを大統領に」「大衆の選択」「列に続け」といった、メッセージが読み取れます。(さすがにミッキーはまずかったみたいですね。)

あるいは、上のホイール式カードだと、手品師が箱の中に、いろいろなものを次々に出して見せる趣向になっています。

★

でも、そうとは分かっても、依然として、何だか謎めいたカードだなあ…という印象は残ります。話を引っ張りますが、これが一体何なのかは、次回に回します。

(この項つつく)

驚異の象牙人形(2) ― 2018年02月28日 18時57分29秒

(昨日のつづき)

象牙の解剖模型に関連して特筆すべきこと。

それは他でもありません、わが家にもそれが一体眠っていることです。

頭のてっぺんからつま先まで、およそ16cm。この種のものとしては、標準的な大きさです。そして、これまたスタンダードな妊婦像。

ちょっと失礼して、おなかの中を見せてもらうと、

デフォルメされた腸やら何やらが造形されていて、順々に取り外すことができます。

右下のちっちゃいのが、子宮の中で眠る胎児。

昨日引用したラッセル氏の論文を参照すると、その特徴は「グループⅢ」と一致し、額の中央部でとがった髪の生え際や、微笑みを浮かべた面相は、論文中の図6に示された人形とよく似ています。

(左はラッセル氏の論文の図6(部分))

ラッセル氏は、先行研究を元に、このグループⅢはイタリア起源である可能性が高いと述べています。

★

どうです、スゴイでしょう?

ただし、スゴイと言えるのは、これが本物であるとすれば…の話です。

もちろん、わが家にウン十万も、ウン百万もする本物があるわけはなくて、これはプラスチック製のレプリカです。

(枕に残るプラスチックの成型痕)

下は同封されていた説明書。

“SEX EDUCATION”― 16th Century”…と、ことさらに大文字で強調しているところが、何だか隠微な感じです。

(この16世紀云々はちょっと誇大で、たぶんオリジナルは17世紀のものでしょう。)

下の説明文を読むと、「ヴェサリウスは、解剖の重要性を実証したことによって、一般に近代解剖学の父と見なされている」…云々と、もっともらしいことが書かれていますが、全体の雰囲気からして、この品がどこかの観光地で、ヌード写真の飛び出すボールペンとか、エロティックなトランプなんかと並んで、「いかがわしいお土産品」として売られていたのではないか?という疑念を、捨て去ることができません。

そう思ってみると、この食い倒れ太郎の服のような薄汚れた紙箱も、

寝台の裏の「MADE IN HONG KONG」の文字も、すべてが怪しげです。そして、かつてヴンダーカンマーに秘蔵された象牙人形と同様――この部分だけはオリジナルと同じです――この品も、メーカー名の記載がどこにもありません。

この品に少なからぬお金(ええ、決して少なくありませんでした)を投じた私としては、こうした事実をどう受け止めればよいのか?

もちろん、これはレプリカと明記されていたし、私はそれを納得ずくで買ったのですから、そこに何の問題もありません(届くまで香港製とは知りませんでしたが)。だが、しかし…。

まあ、その正体不明のいかがわしさには、ちょっと乱歩チックな味わいがあるし、これこそ私のささやかな「驚異の小部屋」にはお似合いだ…というふうに興がるのが、この場合一等スマートかもしれませんね。

驚異の象牙人形(1) ― 2018年02月27日 07時00分42秒

昨夕、机の上を片付けて早々と職場を出たら、空はまだほんのりと明るく、西の方は薄紅色に染まっていました。寒い寒いと言っているうちに、日脚がいつの間にか伸びて、確かな春がそこに来ているのを感じました。

★

さて、さらにヴンダーな話題に分け入ります。まずは下の写真をご覧ください。

実際のところは分かりませんが、イメージ的には、ヴンダーカンマーを名乗るなら、是非あってほしいのが、こうした象牙製のミニチュア解剖模型です。

以前、子羊舎のまちださんに、その存在を教えていただき、見た瞬間、「いったいこれは何だ!」という驚異の念と、「うーむ、これはちょっと欲しいかも…」という欲心が、同時に動いたのでした。

★

しかし、調べてみるとこれがなかなか大変なもので、その価格たるや、ボーナム社(ロンドン)のオークション・プライスが4,000ポンド(約60万円)…というのは、まだかわいい方で、ドロテウム社(ウィーン)のオークションでは、実に41,500ユーロ(約546万円)で落札されています。まさにお値段もヴンダー。象牙製品の取引規制の問題を脇に置いても、これを個人で手元に置くのは、相当大変です。

★

でも、今回いろいろ調べて、この手の人形のことに少し詳しくなりました。

例えば、以下の記事。

■K. F. Russell、「IVORY ANATOMICAL MANIKINS」

Medical History. 1972 Apr; 16(2): 131–142.

Medical History. 1972 Apr; 16(2): 131–142.

ラッセル氏によると、こうした象牙人形は、いずれも作者の銘がなく、時代や国を特定する手がかりが至極乏しいのだそうです。ただし、各種の情報を総合すると、制作年代は17世紀から18世紀、主産地はドイツで、次いでイタリアとフランス。この3国以外は、イギリスも含めて、おそらく作られなかったろうと推測されています。

現時点における推定残存数は、約100体。その主な所蔵先は、ロンドンのウェルカム医学史研究所や、米ノースカロライナのデューク大学、あるいはオハイオ州クリーブランドのディットリック医学史博物館などで、まあお値段もお値段ですし、基本的には貴重なミュージアム・ピースという位置づけでしょう。

ラッセル氏は、それらの人形を丁寧に比較検討して、髪型とか、枕の形とか、内臓表現といった外形的な特徴に基づいて、8つの系統に分類しています。当然、それは作者や工房の違いによるものと考えられます。

(上記論文より。下からラッセル氏の分類によるグループⅢ、グループⅣ、グループⅤに該当する各種の人形)

★

では、そもそもこうした解剖模型は、何のために作られたのか?

残された人形には、男性像も女性像もありますが、圧倒的に多いのは女性、しかも妊婦の像です。ラッセル氏によれば、これらの妊婦像は、一般の人に生理学の基礎――特に妊娠にまつわる事実を教えることを目的としたもので、1865年頃になっても、なお象牙人形で花嫁教育を受ける女性がいたエピソードを紹介しています。

一方下のリンク先(上述のディットリック博物館のブログ)には、また別の見解が示されています。

筆者のカリ・バックレイ氏は、上のような通説に対して、これらの妊婦像は、男性医師が自らの部屋に飾ることで、訪れた患者たちに、自分が産科に熟達していることを、問わず語りにアピールするためのものだ…と述べています。

まあ、正解は不明ですが、いずれにしても、こんな簡略なモデルでは、解剖学の実用レベルの知識を伝えることはできないので、むしろそれっぽいイメージや雰囲気を伝えることに主眼があったのだ…というバックレイ氏の主張には、説得力があります。

★

さて、この珍奇な品をめぐっては、まだ書くべきことがあります。

(この項つづく)

------------------------------------------------------------------

▼閑語(ブログ内ブログ)

現在進行中の「裁量労働制」をめぐる論戦。

制度の導入を待望しているのが、労働者側ではなく、経営者側だ…という時点で、その意味するところは明白で、別に悪意のこもったレッテル貼りでも何でもなしに、あれは「働かせ放題、残業代ゼロ」のための法案だということは、誰の目にも明らかでしょう。(何となく「滅私奉公」という言葉を連想します。)

まあ、非常に分かりやすい話ではあるのですが、企業家にせよ、政権周辺にせよ、そうやって労働力の収奪に血眼になる人たちは、現代の日本社会が、戦前のように人的資源を安易に浪費しうる状況だと思っている時点で、相当イカレテいるし、まさに亡国の徒という気がします。

子どもの貧困、奨学金破産、そして過労死。これらは一連のものとして、私の目には映っています。この人口減少社会において、子供たち・若者たちは、「金の卵」どころか「プラチナの卵」「レアメタルの卵」のはずなのに、なぜこうも若い世代を虐げるようなことばかり続けるのか。いいかげん弱い者いじめはやめろと、私は何度でも机を叩きたいです。

個人の権利をないがしろにする人が、同時に「自己責任」論者でもあるというのは、まことにたちの悪い冗談だと思います。

最近のコメント