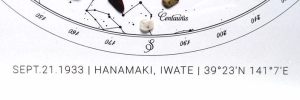

Constellations a la Rococo ― 2023年12月21日 18時00分31秒

パリ、Hutinet〔ユーティネ〕社

豪華な金色の背景を伴う多色石版による3枚の宣伝用カード。

4.5インチ×3.25インチ〔11.5×8.3cm〕

この種のカードは、19世紀にしばしば6枚セットで発行され、さらに多くの枚数から成るシリーズ用として、カード保存用の専用アルバムも用意されていた。ここに挙げた2つの星座は、一般には代表的星座とは見なされないので、これら3枚も、おそらくはもっと多くのカードを含むセットの一部なのだろう(ただし、はくちょう座もりゅう座も、下の北天カードに登場している)。

非常に希少な品。私が購入したカード専門のオークションサイトでも、もちろん「レア」と記載されていたし、当時インターネット上では何の情報も得られなかった。数年経つ今でも、私はまだ他の例を見たことがない。」

スウェーデン生まれの極美の星図 ― 2023年12月16日 07時47分05秒

北欧世界地図帳 ― 2023年12月16日 07時40分52秒

Nordisk Världsatlas(北欧世界地図帳).

Nordisk Världsatlas Förlag (Stockholm), 1926.

表紙40×26 cm、見開き図版50図+解説136頁+索引48頁

金緑の古星図 ― 2023年10月14日 18時29分09秒

インドラの網のその彼方へ ― 2023年09月17日 10時09分34秒

またその桔梗いろの冷たい天盤には金剛石の劈開片や青宝玉の尖った粒やあるいはまるでけむりの草のたねほどの黄水晶のかけらまでごく精巧のピンセットできちんとひろわれきれいにちりばめられそれはめいめい勝手に呼吸し勝手にぷりぷりふるえました。」

銀河鉄道の道しるべ ― 2023年06月29日 06時09分25秒

黄金の星図集(後編) ― 2023年02月26日 08時31分00秒

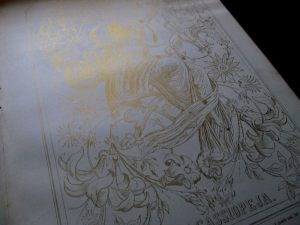

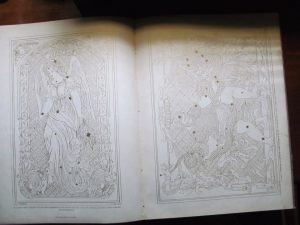

そこにあるのは、例えばペガスス座とカシオペヤ座のこんな姿です。

本書はまぎれもなく天文書であり、これは星図なのですから、当然といえば当然ですが、その星の配置はきわめて正確です。しかし、その星の並びを覆い尽くすように描かれた星座絵の何と華麗なことか。

美麗にして豪奢、19世紀ウィーンに乱れ咲いた、まさに宝物のような星図集です。まあ、実際に星見のガイドに使うことを考えると、星よりも星座絵のほうが目立ってしまって使いにくいと思いますが、ここまでくれば、それはあまり大した問題ではないでしょう。

(おとめ座とへびつかい座)

(さそり座とりゅう座・こぐま座)

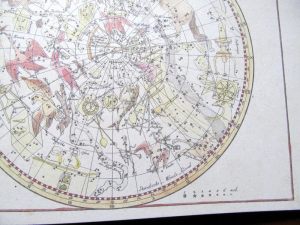

こんな具合に、本書は32枚(すべて裏面は空白)の「黄金の星図」によって北半球から見た星空を描き、

さらに巻末にはこんなアレゴリカルな図が載っているかと思えば、

冒頭を彩るのは、美しい12星座の口絵で、

しかも折り込みで、さらに大判の豪華な北天星図まで付属するのですから、もはや何をか言わんやという感じです。

★

ここに収められた星座絵を、私は「ユーゲント・シュティール」、すなわちフランスのアール・ヌーヴォーに相当するドイツ語圏の様式と見たんですが、ユーゲント・シュティールが幅を利かせたのは、19世紀も末のことなので、本書が刊行された1858年とは年代が合いません。果たしてこういう様式を何と呼ぶべきか、あるいはイギリスのアーツ・アンド・クラフツ運動がウィーンにまで飛び火したんでしょうか?識者のご教示をいただければと思います。

【2月26日夕刻 付記】 いろいろ考え合わせると、年代的・様式的に符合するタームは「ラファエル前派」ですね。ただ、イギリス生まれのラファエル前派とウィーンの媒介項は依然不明です。

これら一連の石版画を制作したのは、「ライフェンシュタイン&レッシュ芸術社(Artistische Anstalt von Reiffenstein & Rösch)」で、ネットで検索すると同社の手掛けた作品がいろいろ出てきますが、その歴史は今一つはっきりしなくて、19世紀のウィーンで活動した石版工房という以上の情報は得られませんでした。

黄金の星図集(前編) ― 2023年02月25日 16時28分09秒

『Sternbilder-Buch』(星図の本)

L. C. Zamarski, C. Ditmarsche & Comp. (Wien), 1858.

最近のコメント