江戸の人が見た世界…世界地図を求めて書誌の森へ ― 2025年02月22日 19時15分23秒

江戸の出版人・蔦屋重三郎を主人公にしたNHKの大河ドラマ「べらぼう」の影響で、江戸時代の出版文化に注目が集まっているようです。江戸の出版文化は、夜郎自大的要素を抜きにしても、世界的に見て相当大したものだと思います。

★

先日、畏友…とお呼びするのもおこがましいですが、日本でも指折りの古星図コレクターである海田俊一さんから、近著をご恵贈いただきました。

■海田俊一

江戸時代に刊行された世界地図 続編Ⅰ―書籍中の世界図―

アルス・メディカ(制作)・三恵社(印刷・製本)、2024

江戸時代に刊行された世界地図 続編Ⅰ―書籍中の世界図―

アルス・メディカ(制作)・三恵社(印刷・製本)、2024

A4判ハードカバーで全358頁、しかもオールカラーという大変豪華な本です。

海田さんは、東西の古星図の蒐集家であると同時に、世界地図の蒐集・研究も続けられており、その成果の一端がこの『江戸時代に刊行された世界地図』です。

本書は「続編Ⅰ」となっていますが、これは先に出た『図説総覧 江戸時代に刊行された世界地図』(2019)を本編とする、その続編という意味です。本編の方は“一枚もの”として刊行された世界地図を採り上げたのに対し、この続編では江戸時代の百科事典である「節用集」をはじめとする、各種の書籍の挿図として登場する世界地図を採り上げています(「Ⅰ」と銘打つからには、「Ⅱ」も続くのでしょう)。

(左:海外諸島図説、右:外蕃容貌図画/いずれも海田氏蔵)

そこには鎖国下の日本にあって、異国の地理と風俗に旺盛な好奇心を燃やした、市井の人々の心意が感じられます。

(世界各国の男女図(部分)。豊栄節用世宝蔵より/海田氏蔵)

こうして本書では数々の世界地図が紹介されていくのですが、本書の特徴は書目を博捜するだけでなく、その一冊一冊の書誌を徹底的に深掘りしていることです。

★

例えば、近世天文史に興味のある方なら、望遠鏡製作者として名高い岩橋善兵衛(1756-1811)が考案した「平天儀」を、書籍や展覧会でご覧になったことがあるでしょう。

5層のヴォルヴェル(回転盤)によって、特定の日時における月齢と干満、あるいは天球上での太陽と月の位置が読み取れるという優れモノです。

まあ、私も含め普通のファンだったら、「うん、見たことあるよ。面白い工夫だよね」で済ませてしまうところでしょうが、海田さんは同じ「平天儀」でも、そこにはいろいろなバリエーション(異版)があって、少なからず差異があることを教えてくれます。

要は「平天儀?ああ、あれね」と、何でも一緒くたにして、気楽に語ることはできないということです。

★

あるいは吉雄南皐(よしおなんこう、通称は俊蔵、1787-1843)が著した『遠西観象図説』。この文政6年(1823)に初版が出た書籍も、実際にはいろいろな版があって、海田さんはこれまた徹底的に書誌解説を行っています。

私の手元にもこの本はありますが、海田さんの解説のおかげで、家蔵本は同氏の分類による「C」本に当たり、東大図書館本と同じ版であることを知りました。

★

それにしても、一冊の本の書誌を明らかにするのでも大変なのに、これほど多くの書物の書誌探求をするというのは、いささか(良い意味で)狂気じみており、まさにマニア(ギリシャ語でも、それを借用したラテン語でも、「狂気」の意)ならではの著作だと思います。

★

本書はアマゾンでも購入できますが【LINK】、税込13,200円という相当高価な本です。でも、海田さんからのメッセージによれば、

「『天文古玩を見た』とメール(arsmed2020@gmail.com)でご連絡いただければ,定価12,000円のところ10,000円+税+送料430円(レターパックライト)で、(有)アルス・メディカより発送します」

…とのことです。提灯記事を書くつもりは毛頭ありませんが、とにかくすさまじい本ですので、同好の方への耳寄り情報として書き添えておきます。

不滅のデロール ― 2025年02月06日 18時23分22秒

この3週間はプレッシャーの連続で、非常に厳しいものがありました。

でも、明日大きな会議が終わると、一つの山を越えてホッとできます。

あの山を越えた先に幸いが待っていると信じて進むのみです。

★

さて、このブログも長くなって、すでに満19年を超え、20年目に入っています。

いたずらに苔の生えた甲羅をさらすばかりでは見苦しいので、このへんで初心に帰ることも必要ではないか…そんなことを折々考えます。

もちろん、今さら20年前の自分に戻ることはできませんが、「いつかぜひ」と、かつて心に抱いた夢を思い出すことも悪くはないと思うのです。まあ、「初心に帰る」というか、「初志貫徹」ですね。

たとえば「Beautiful Books on Astronomy」とか、「天体モチーフのゲームの世界」とか、掘り下げたい個別のテーマもたくさんあるし、以前は天文と理科室趣味が二枚看板だったので、久方ぶりに博物趣味や「驚異の部屋」について熱く語ってもいいんじゃないか…と、こんなことを考えたのは、「あの」デロールに関する本を最近目にしたからです。

■Louis Albert de Broglie

A Parisian Cabinet of Curiosities: Deyrolle.

Flammarion (Paris), 2017.

A Parisian Cabinet of Curiosities: Deyrolle.

Flammarion (Paris), 2017.

(デロール公式サイト https://deyrolle.com/)

1831年以来連綿と続く、パリの老舗博物商であるデロールのことは、これまで何度か取り上げましたが、先日、その美しい写真文集を開いて、以前の気持ちがよみがえるのを感じました。

といって、この本も出てから既に8年になるので、いささか古くはあるのですが、あの2008年2月の「デロールの大火」【過去記事にLINK】を乗り越えて見事に復活し、さらなる発展を遂げたデロールの姿を見ると、博物趣味の年輪ということを、つくづく考えさせられます。

(火事で焼けただれたライオンの剥製)

(焼け残った品を元にしたアート作品。台湾出身の Charwei Tsai 作、「Massacre」。鹿の頭骨に色即是空の理を説く般若心経が書かれています)

(復興後の店舗風景。以下も同じ)

その陣頭指揮をとったのが、2000年にデロールの経営を引き継いだ“庭師殿下”ことルイ・アルベール・ド・ブロイ(1963-)で、上の本の著者は他ならぬ彼自身です。

(意気軒高な庭師殿下。彼については、こちらの過去記事を参照)

自然への愛と好奇心。それが新たな美の感覚を呼び覚まし、標本とアートの融合を生み、さらに次代の子供たちの心に素敵な種を蒔くことになったら、素晴らしいことじゃないか!と、庭師殿下は熱く語るのです。

もちろん環境意識の高揚によって、博物趣味のあり方に大きな変化が生じているのは事実ですが、そもそも環境意識は、自然を愛する博物趣味から生まれた正嫡です。自然への敬意さえ欠かさなければ、今後も博物趣味は佳い香りのする存在として在り続けるのではないかと思います。

★

ちなみに上の本の版元のフラマリオン社は、天文学者のカミーユ・フラマリオン(1842-1925)の弟、エルネスト・フラマリオン(1846-1936)が起こした会社です。

ある天文コレクションの芽吹き ― 2024年11月28日 19時00分52秒

記事の間隔が空きましたが、最近興味をそそられたのは、これまた中国の出版物です。

■周元・他(編)

『問天之迹―上海天文館蔵天文文物』

上海書画出版社、2023.

『問天之迹―上海天文館蔵天文文物』

上海書画出版社、2023.

ハードカバー、オールカラー146頁の大判書籍で、これぞまさにコーヒーテーブルブック。タイトルの『問天之迹』とは、「天空探求の道程」の意でしょう。副題は日本的感覚だと「上海天文館所蔵 天文関係資料」とでもなるところ。

(上海天文館公式サイト:https://www.sstm-sam.org.cn/#/home)

上海天文館は、上海の新街区に2021年にオープンした施設で、組織的には上海科学技術博物館(上海科技館)の分館に当たります。まだ出来立てほやほやの施設ですが、建物面積38,000㎡と、天文関係の公共施設としては世界最大規模を誇るというのが売り。ちなみにプロジェクターはツァイスではなく、日本の五藤製です【LINK】。

★

中国語のニュアンスだと、「天文館」は「天文博物館」というよりも、シンプルに「プラネタリウム」と訳した方がいいらしいのですが、上海天文館の場合は、資料の展観にも力を入れているので、やっぱり天文博物館と呼んだ方がしっくりきます。本書の序文によれば、同館のコレクションの二大テーマは、「世界の隕石」と「天文史関係文物」で、後者をまとめたのが、即ち本書『問天之迹』であり、前者については『星石奇珍』という別の本が編まれています。

★

本書を眺めての感想は、「ひとつひとつの品をゆったりと紹介した、実に贅沢な本だ」というものです。

たとえば、このルイス・ニーステン(ベルギー)による火星儀。

これについては見開き2頁を使って、その細部拡大も紹介しています。

ただし、これは良くいえば…ということです。

裏返すと、何となくスカスカで水増しされている感じがなくもありません。そもそも、この火星儀は1892年のオリジナルではなく、現代における復刻品なので、そんなに力こぶを入れて紹介するほどのものでもないんじゃないか…と感じます。

あるいは、セラリウスの『ハルモニア・マクロコスミカ(大宇宙の調和)』。

こちらは複製ではなく、本物です(ただし1660年の初版ではなく、1708年の再版)。

ただ、全体で146頁の本書の中で、30頁もの紙幅を割いて延々と見開きで紹介するのは、やっぱりちょっとやりすぎじゃないかと、ここでもまた感じました。

あるいは、こちらの16世紀のフランス生まれのペーパー・アストロラーベ。

上海天文館がイメージし、そして目標(のひとつ)としているのは、シカゴのアドラープラネタリウムだと推測しますが、アドラーのコレクション図録だと、アストロラーベだけでもズラズラ並んでいて、ペーパーアストロラーベはその中ではモブキャラ扱いです。

(右下の彩色されているのが、ペーパーアストロラーベ。作者はPhilippe Danfrie and Jean Moreauy (Paris)。1584 年創案、1622年印刷)

★

ちょっと上海天文館をおとしめるようなニュアンスで書きました。

しかし、上のことは天文館自身も十分自覚していることで、本の前書きにはこう書かれています。

「上海天文館の比較的短い準備期間内に、収集チームはゼロから出発し、さまざまな方法で世界中から天文コレクションを集めました。長期にわたる歴史的蓄積を持つ海外のプラネタリウムや科学館に比べれば、その量や希少性においてまだまだ差はあるものの、展示品のひとつひとつが、特定の時代・異なる地域の人々が、頭上の星空に向けた想像力と探求の跡を示しています。その背後には、先人のインスピレーションと知恵が詰まっており、そこには天文学の発展を目撃した貴重な珍品も少なくありません。」

「量や希少性においてまだまだ差はあるもの(数量和珍奇度尚有差距)」。

―そう、コレクションはまだ始まったばかりなのです。そして、その差を一刻も早く縮めようという鬱勃たる気が、「まだまだ」の一語からは強く感じ取れるのです。

もちろん中国だって、今後、経済成長に行き詰まって、文化どころじゃない時代が来るかもしれません。でも当面のこととして、この大国の経済力が文化に集中して振り向けられたとき、今後どこまで充実したコレクションになるか、これは予想以上のものがあると思います。ひょっとしたら、金満この上ないクラウチ古書店【参考LINK】の在庫がすっからかんになって、それが上海にそっくり移転している…なんてこともないとは言えません。

★

いずれにしても、この本は間を置かずに第2版ないし続編が出るんじゃないでしょうか。そのとき、初版とどんなコントラストがそこに生じているか、それ自体が天文文化史的に興味深い事柄だと思います。

快著 『中国古星図』 ― 2024年11月24日 17時18分57秒

風邪から回復しました。

で、おもむろに記事を書こうとしたんですが、書きたいことはいっぱいあるのに、どれもうまく書けない気がして、筆が進まない…。こういうことが時々あります。でも、暇つぶしのブログを埋めるのに、別にうまく書く必要もないし、とりあえず何でもいいので書き始めた方がいいことは経験的に分かっているので、ぼんやりした気分のまま書き出します。

★

このところ、興味をそそられる本に立て続けに出会いました。

中でも驚いたのが以下の本です。

■李亮(著)、望月暢子(訳)

『中国古星図』

科学出版社東京株式会社、2024.(B5判、211p)

『中国古星図』

科学出版社東京株式会社、2024.(B5判、211p)

帯には「中国天文学と古星図を包括的に紹介/悠久の歴史を持ち、独自の発展をとげた中国天文学と古星図。最新の考古学資料を含む350余点のカラー図版を駆使した稀有な一冊!」とビックリマークが付いていますが、これは大げさではなく、相当ビックリな本です。

科学出版社は、北京に本拠を置く中国最大の学術書の出版社で、本書の版元はその東京の子会社です。原著は親会社から2021年に出た『灿烂〔燦爛の簡体字〕星河 —中国古代星图(華麗な銀河 ―中国古代の星図)』です。

著者の李亮氏は、中国科学院自然史研究所のスタッフ紹介【LINK】によると、天文学史および中国と諸外国の科学技術交流史が専門で、2008年に博士号を取得後、ドイツのマックス・プランク科学史研究所やフランス国立科学研究センター、パリ第7大学で研鑽を積んだ、少壮気鋭の研究者のようです。

その意味で、本書は相当本格的な解説書で、私のようにコーヒーテーブルブック代りにしてはいけないのですが、帯にあるように、美しいカラー図版を満載した紙面は見るだけで楽しいものです。

★

しかも意外なことに、中国の古星図についてまとめた書籍は、中国本土でもこれまでほとんど例がないそうです。著者が序文で挙げている例外は、陳美東氏が編纂した『中国古星図』(1996)と、潘鼐(ハンダイ)氏による『中国恒星観測史』、『中国古天文図録』(いずれも2009)ですが、前者は明代の星図に特化した論文集であり、後2者はその力点と記述密度からして、古星図論としては不十分なもので、図版もモノクロが大半だそうですから、本書のように通史として十分な内容を備え、最新の資料も漏らさず、しかもカラーでそれらを紹介した一般書はまことに稀有、本邦初どころか世界初ということになるのです。

(おなじみの「淳祐天文図」ですが、星図の下に刻まれた跋文の全訳が載っているのは有益)

しかも(‘しかも’が多いですね)、本書が取り上げるのは中国国内のみならず、その影響を受けた朝鮮半島や日本の古星図についても特に章を設けており、東アジア世界の古星図を俯瞰する上で、まことに遺漏がありません。

★

以下に、各章の章題のみ挙げておきます。

第1章 中国星図の歴史

第2章 中国古天文学に関する基礎知識

第3章 墳墓と建築の星図

第4章 石刻星図

第5章 紙本星図

第6章 洋学と星図

第7章 実用星図

第2章 中国古天文学に関する基礎知識

第3章 墳墓と建築の星図

第4章 石刻星図

第5章 紙本星図

第6章 洋学と星図

第7章 実用星図

〔※航海星図や占星用星図など〕

第8章 地理関連文献の星図

第9章 識星の文献と星表

第8章 地理関連文献の星図

第9章 識星の文献と星表

〔※識星の文献とは中国星座の基本を教える『歩天歌』など〕

第10章 器物星図

第10章 器物星図

〔※日常器物に描かれた星図や天球儀など〕

補章A 朝鮮の古星図

補章B 日本の古星図

補章A 朝鮮の古星図

補章B 日本の古星図

(その他、巻末には参考文献と図版リストが掲載されています。)

(第10章 器物星図より)

まさに全方位死角なし。

西洋星図の歴史については、これまで多種多様な本が編まれてきましたが、東アジア世界の星図についても、ようやくそれらに匹敵する歴史書が出たわけです。まさに近来稀に見るクリーンヒットな出版物だと思います。

(補章B 日本の古星図より。この福井県・瀧谷寺所蔵の「天之図」は初見でした)

(同上。司馬江漢の「天球十二宮象配賦二十八宿図」のようなマニアックな図もしっかり解説されており、著者の目配りの確かさが窺えます)

…と、書いているうちに気分が上向いてきました。

やっぱりこういうときは「書くのが薬」です。

★

今日は晴れ晴れとした好天気でした。

ブログを書いたり、庭仕事をしたり、地元の選挙に行ったりする合間に散歩をしていたら、街なかの木々もすっかり色づいているのに気づきました。考えてみれば、あとひと月でクリスマスですね。

兵庫ではまた妙な騒動が持ち上がっているようですが、地元の名古屋はさてどうなるか。師走を前にいろいろ気ぜわしいです。

青い月の物語 ― 2024年06月30日 15時10分33秒

じめじめ、じとじと、むしむし。

雨は雨で風情もありますけれど、当分すっきりした星空は望めそうにありません。

何かさわやかなものはないかな?と思って、一冊の小さな画集を手に取りました。

■小浦 昇 『青い月の物語 BLUE MOON』

ダイヤモンド社、1998

ダイヤモンド社、1998

巻末の紹介によると、小浦さんは1949年埼玉県の生まれ。多摩美大を出られたあと、1979年までは黒インクのみの版画制作をされていたそうですが、以後は一転して黒インクを使わない作品づくりをされるようになったとのこと。「あとがき」には、「実は個展のたびに画集を要望されていました。今回幸いにも、ダイヤモンド社から上梓する機会に恵まれ、ご期待にそえたのではないかと思います。」とあって、本書は小浦さんの第一作品集です。

実は最初拝見したとき、若い作家さんが最近出された本なのかな?と思ったんですが、小浦さんの経歴と本の出版年を見て、軽い驚きをおぼえました。それだけ作品すべてが、みずみずしい清新さにあふれていたからです。

それにしても、この作品世界、

いかにもタルホチックだなあ…と思いましたが、それも道理で、新潮文庫の『一千一秒物語』のカバー装画を担当されたのも小浦さんなのでした。

「あとがき」には、「人工の光が全くない月明かりだけの世界にいると、科学的物理的に疑いようのない存在でありながら、喜びや恐れなどの不可解な意識をもった自分を自覚するのです。私はそれをテーマに作品を制作してきました。」ともあります。

自分自身の存在の不確かさ。

現実世界の裂け目から顔をのぞかせる異界の気配。

現実世界の裂け目から顔をのぞかせる異界の気配。

月明かりは、それらを必然的にたぐり寄せてしまいます。

小浦さんの作品はモダンなファンタジーのようでいながら、そうしたヒトの記憶の古層に働きかける部分があって、そこに一種ただならぬ魅力があるのでしょう。

本書は小浦さんの作品に青居心さんが詩を添えた画文集にもなっています。

この時期におすすめしたい一冊。

天文学者のライブラリに分け入ってみたら… ― 2024年05月17日 17時43分20秒

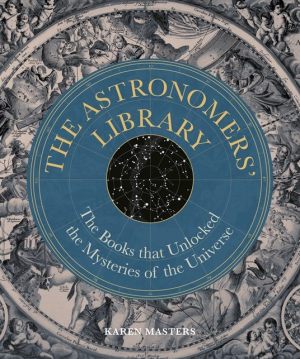

更新をさぼっている間、例の 『天文学者のライブラリ(The Astronomers’ Library)』を、せっせと読んでいました(無事読了)。

先日書いたこと(こちらの記事の末尾)を訂正しておくと、最初パラパラめくった印象から、「自分の書斎も、かなり理想のライブラリに近づいているんじゃないか」…と大胆なことを書きましたが、改めて読んでみると、それは幻想に過ぎず、収録されている書物の大半はやっぱり手元にありませんでした。

といって、「じゃあ、これから頑張って理想のライブラリを目指すんだね?」と問われても、たぶん是とはしないでしょう。この本に教えられたのは、「天文学史上重要な本」と「魅力的な天文古書」は必ずしも一致しないという、ある意味当然の事実です。

たとえばニュートンの『プリンキピア』(↑)は、天文学史のみならず自然科学史全体においても最重要著作でしょうが、それを手元に置きたいか?と問われたら、正直ためらいを覚えます。読む前から理解不能であることは明らかだし、挿図の美麗さとか、造本の妙とかいった、書物としての魅力に富んでいるとも言い難いからです。(『プリンキピア』を人間理性の金字塔とただちに解しうる人は幸せです。そういう人を除けば、たぶんその魅力は「分からない」点にこそあるんじゃないでしょうか。「分からないから有難い」というのは倒錯的ですが、仏典にしても、抽象絵画にしても、そういう魅力は身近なところにいろいろあります。)

★

そうした意味で、私が本書で最も期待したのは、第5章「万人のための天文学 Astronomy for Everyone」です。著者はその冒頭でこう書いています。

「この章を完璧なものとする方法はないし、これまでに出版された教育的天文書を網羅することも不可能だ。したがって、ここでは面白い挿絵のある本や、顕著な特色のある本をもっぱら取り上げることにしよう。率直に言ってこれらの本の多くは、単に目で見て面白いだけのものに過ぎないが。」

なるほど、「面白い挿絵のある本」や「目で見て面白い本」、こうした本こそ、私を含む天文古書好きが強く惹かれるものでしょう。確かに目で見て面白いだけのものに過ぎないにしても―。

とはいえ、この章における著者のセレクションは、あまり心に刺さらないなあ…というのが正直な感想でした。ここにはメアリー・ウォードの『望遠鏡指南 Telescope Teachings』(↓)も出てくるし、

ロバート・ボールの『宇宙の物語 The Story of yhe Heavens』や、愛すべき『ウラニアの鏡 Urania’s Mirror』(↓)も出てきます。

でも、この分野では不可欠といえる、カミーユ・フラマリオンの『一般天文学 Astronomie Populaire』は出てこないし、ファンの多いギユマンの『天空 Le Ciel』も、ダンキンの『真夜中の空 The Midnight Sky』も、スミスの『図解天文学 Smith’s Illustrated Astronomy』も、いずれも言及すらされていないのは、一体どういうわけか?

愛らしく魅力的な天文古書はいろいろあるのになあ…と思いつつ、現代の職業研究者(天文学者/宇宙物理学者)である著者は、こうしたポピュラー・アストロノミーの著作に必ずしも通じていないのだろうと想像されました。こういうと何となく偉そうに聞こえますが、別に私が偉いわけではなくて、やっぱりこの手の本は、今では学問的というよりも、完全に趣味的存在だということでしょう。

★

というわけで、自分にとって理想のライブラリは、己の琴線に触れるものを一冊ずつ吟味し、拾い集めた末にできるものであり、そう考えれば、今の私の書斎こそ“私にとって”理想のライブラリにいちばん近いのだ…という結論に再び落ち着くのです。書斎とその主との関係を男女にたとえれば、まさに「破れ鍋に綴じ蓋」、「Every Jack has his Jill」じゃないでしょうか。

★

うーん…ちょっと月並みな結論になりましたね。そして負け惜しみっぽい。

美しく愛らしい天文古書をずらっと紹介した本があれば、もちろん読んでみたいし、それを参考に購書計画を立ててみたいですが、でもそんな都合のいい本はなかなかないですね。

天文学者のライブラリを覗く ― 2024年04月30日 17時34分25秒

今年の1月に予約しておいた本が無事届きました。

ちょうどGW後半の読書にうってつけのタイミングです。

内容はこれから読むのですが、パッと本を開いて嬉しかったのは、紙質がマットな落ち着いた感じだったこと。これはあまり共感の得られない、私だけの感覚かもしれませんが、どうもテカテカしてない方が、いっそう「紙らしい紙」という気がして、光沢紙の方が印刷がきれいに仕上がると聞いても、どうしてもマットな紙に軍配を挙げたくなります。

私が電子書籍よりも紙の本に執着するのも、根は同じだと思います。

要は紙フェチなのでしょう。紙フェチなればこそ、この本を手に取ったともいえますが、でも本書にはちゃんと電子版も用意されているので、そうなると、やっぱりこういう嗜好はマイナーなのかもしれません。

天文学者のライブラリ ― 2024年01月16日 05時40分19秒

忘れないうちにメモ。

一昨日の記事を書いてから、思い立って天文古玩のリアルな書斎のイメージを探しているときに、以下の本が目に留まりました。

■Karen Masters

The Astronomers’ Library:The Books that Unlocked the Mysteries

of the Universe.

Ivy Press (The Quarto Group)、2024(4月予定)、272p.

The Astronomers’ Library:The Books that Unlocked the Mysteries

of the Universe.

Ivy Press (The Quarto Group)、2024(4月予定)、272p.

版元の説明によれば、

「過去800年にわたる最高の天文学書のコレクションを存分にお楽しみください。『天文学者のライブラリ』は、ヨーロッパ全土にまたがる天文学(および占星術) の書籍発行に関する充実した歴史書です。本書はドイツ、フランス、イタリア、オランダ、スペイン、英国など、ヨーロッパ大陸中の出版物を厳選して収め、また当然のことながら、占星術の本家本元である中東にも焦点を当て、ペルシャの本を複数採り上げています。」

…とのことで、これは相当期待が持てます。

構成は、「星図(Star Atlas)」、「異世界の地図を作る(Mapping other Worlds)」、「天文学と文化(Astronomy and Culture)」、「宇宙モデルの発展(Developping our Model of the Universe)」、「天文学の大衆化(Astronomy for Everyone)」、「現代の天文学(Modern Astronomy)」の全6章。

来たる4月刊行予定なので、まだしばらくはお預けですが、眺めるだけでも楽しそうだし、今後の購書の参考になる部分もきっとあるでしょう。アメリカのAmazonではすでに予約受付が始まっていましたが、日本のAmazonではまだデータベースに未登録なので、もう少し待ってから発注する予定です。なお、電子書籍も用意されていますが(こちらもリリース前です)、個人的には当然紙の本で眺めたいところ。

博物画の魅力 ― 2023年12月18日 11時14分08秒

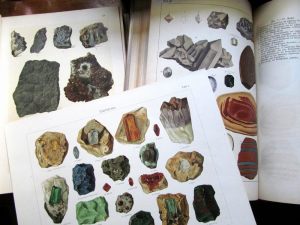

山田英春氏の近著、『美しいアンティーク鉱物画の本(増補愛蔵版)』(創元社、2023)を書店で見かけ、さっそく購入しました。出版前から一部では話題になっていたので、すでに購入済みの方も多いことでしょう。

2016年に出た初版とくらべると、判型も大きくなり、内容もボリュームアップして、見ごたえ十分です。

★

この本を見ながら、博物画の魅力とは何だろう?と、改めて考えていました。

博物画というと、昨日の『雑草のくらし』のような科学絵本にも、明らかにその影響が及んでいる気がします。科学絵本には童画風のソフトな絵柄の作品もあるし、対象を緻密に描き込んだハードな作品もありますが、後者を突き詰めていくと、現代の博物画家によるスーパーリアリズムの世界に至るのでしょう。その超絶技巧には思わず息を呑みます。

博物画の魅力は、絵そのものの魅力によるところがもちろん大きいです。

でも、個人的には「絵の向こうに広がっている世界」の魅力も、それに劣らず大きいように感じています。

たとえば現代の博物画であれば、各地で活躍するナチュラリストと自然とのみずみずしい交歓や、彼らの弾むような好奇心、そして環境への目配り・気配り、そうしたものが見る側に自ずと伝わってくるから、見ていても気持ちが良いし、小さなものを描いても、何かそこに大きなものを感じます。

これが18世紀~19世紀の博物画となれば、まさに「大博物学時代」の香気や、「博物学の黄金時代」の栄光を物語る生き証人ですから、絵の向こうに当時の博物学者の重厚な書斎の光景がただちに浮かんできます。それはダーウィンやファーブル先生が生きた世界への扉であり、学問の佳趣への憧れや、科学がヒューマンスケールだった時代への郷愁をはげしく掻き立てる存在です。

結局、私にとっての博物画は一種の象徴であり、宗教的な「イコン」に近いものなのでしょう。

★

ところで、山田氏の本の帯には、「写真では味わえない、レトロで温かみのある、多色石版印刷(クロモリトグラフ)の玉手箱」という惹句があります。

鉱物画は博物画の下位分類なので、鉱物画の魅力というのも、当然博物画の魅力と重なる部分が大きいはずです。そして、一枚の絵として見た場合、この「写真にはない手わざの温もり」が魅力であるということも、博物画の魅力としてしばしば言及されることです。

ただ鉱物画の場合、他の博物画とはちょっと違う点もあります。

それはほかでもない「温かみ/温もり」についてです。というのも、昔の鉱物画家はひたすら鉱物らしい、冷たく硬質な質感を目指して努力していたはずで、画家自身そこに「温かみ」を求めてはいなかっただろうし、むしろそれを排除しようとしていたのでは?と思えるからです。動物画や植物画の場合は、描き手もアプリオリに「温かみ」を排除していたとは思えないので、そこが鉱物画の特異な点です。

それでも現代の我々の目には、これらの鉱物画は十分「温かみのある絵」として目に映ります。これはたぶん基準点の置き方の違いで、昔の画家は当時の平均的な具象画を念頭に、それを超えたリアリズムを追求したのに対し、現代の我々は「実物以上に美しい鉱物写真」を見慣れているので、「それに比べれば、昔の鉱物画は素朴で、温かみに富んでいるよね」と思い、それこそが魅力だと感じるのでしょう。

この点で、往時の描き手と、現代の鑑賞者との間で、鉱物画の捉え方をめぐって不一致が生じているのように思いましたが、まあこういうすれ違いは、レトロ趣味全般でしょっちゅう起きていることですから、事新しく言うには及ばないかもしれません。

(鉱物と鉱物画。それらを写した写真を掲載した本。そのまた全体を収めた写真。虚実皮膜とはこういうことを言うんでしょうかね。なかなか世界は複雑です)

『世界《宇宙誌》大図鑑』…宇宙イメージ総まくり ― 2023年09月10日 19時36分11秒

ブログを休んでいる間も、天文アンティークに関連する品を買い続けていました。

そうやってモノを探しているときは、「うーむ、何かこうグッと来るものはないかなあ…」とかなんとか、心の中でブツブツ言いながら探すわけですが、そういうときに参考書があると大いに助けとなります。

それは星図のコレクターズガイドであったり、博物館の所蔵品カタログであったり、天文学の歴史をテーマにした展覧会の図録であったり、もちろんそこで目にするのは私の懐を超えた品が多いのですが、少なくとも品物探しの指針にはなるし、そうした本を眺めること自体、楽しい経験です。今ではネット上に関連情報も多いですが、私はやっぱり紙の頁をパラパラやりたいので、天文アンティークを探すかたわら、そういう本も目につくと、なるべく買うようにしています。

最近も、古今の天文イメージを満載した素敵な本を見つけました。

■Michael Benson

Cosmigraphics: Picturing Space Through Time.

Abrams (NY), 2014

Cosmigraphics: Picturing Space Through Time.

Abrams (NY), 2014

出版されたのは2014年ですから、もう10年近く前ですが、以下の紹介記事を読んで、これはぜひ読んでみたいと思いました。

■Cosmigraphics: Picturing Space Through Time in 4,000 Years of

Mapping the Universe

よし、早速アマゾンでポチッとするか…と思った直前、同書には邦訳が出ていることに気づきました。

■マイケル・ベンソン(著)、野下祥子(訳)

『世界《宇宙誌》大図鑑』、東洋書林(2017)

『世界《宇宙誌》大図鑑』、東洋書林(2017)

タイトルも、表紙デザインも、大きく違うので、最初は同じ本と気づきませんでしたが、書誌情報を確認すると正しく上掲書の翻訳で、こちらは5年前に出ています。

実際に読んでみて、これはよく出来た本だと思いました。

上の写真にあるように、今では珍しくなった紐のしおりが2本付いているのも、些細なようでいて、読む際に便利な工夫のひとつです。

(上図の一部拡大。右下の注記に注目)

そして同一資料から複数の図版を引用している場合は、それぞれ相互参照できるよう、必ず注記があり、さらに巻末の索引もしっかりしているので、資料的価値が高いです。

本書はテーマ別・時代別の2本の軸で構成されていて、これも読みやすい工夫です。

テーマ別というのは、第1章の「創造」から始まって、地球、月、太陽、宇宙の構造、惑星と衛星、星座・獣帯・天の川銀河、食と太陽面通過、彗星と隕石、オーロラと大気現象の全10章がそれで、各章の中では図版が時代順に配列されています。

中世写本に描かれた不思議な彩色図。

19世紀の天文古書にあふれるロマンティシズム。

そして1980年以降の惑星探査機がもたらしたリアルな惑星画像や、2000年以降にスーパーコンピューターが生み出した銀河や宇宙の大規模構造に関するヴァーチャルなイメージまで―。

天文アンティーク渉猟の参考として買った本ですが、これはそれ自体美しく、また精神を高揚させる本だと思いました。(そしてやっぱり参考になる部分があって、本書で知った本を新たに注文しました。)

最近のコメント