続・乙女の星空 ― 2025年03月10日 06時00分31秒

その後もいろいろ考えていて、この話はかなり「大きい話」だということが、徐々に分かってきました。単に小冊子を一瞥して、それで終わりということではなく、明治~大正の文芸思潮と天文趣味の絡み合いみたいなものところに、話が発展していきそうな気がするからです。でも、あまり話を大きくすると収拾がつかなくなるので、とりあえず冊子の中身を見てみます。

★

冊子の冒頭は、前回の口絵に続き、次のような口絵で飾られています。

生贄となったアンドロメダ姫と、ペガサスにまたがり姫の救出に向かう英雄ペルセウス。西洋では伝統的な画題でしょうが、このアンドロメダ姫のハイ頭身と、肉感性を排した、か細い身体表現は、西洋画の伝統を離れ、むしろ後の少女漫画的表現に接近しているようにも見えます。

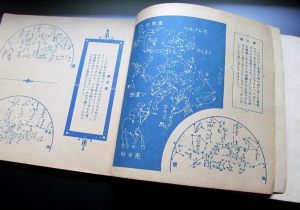

口絵のあとは、季節ごとの星図が挿入されていて、さらにその後に本文が続きます。

本文は二部構成になっていて、第一部が「星座の手引き」、第二部が「星の神話」と銘打たれています。ここで第一部の冒頭、本冊子の序文に当る一文に注目してみます(原文改段落は改行で表示。太字は引用者)。

「涼み台に坐って、星を数へたりする夏の夜が近づいてまゐりました。

あの美しい星たちの鏤(ちりば)められた夜の空を仰いで、あなた方は宇宙の神秘と壮麗さとに心を打たれたことはありませんか。さうしてあなた方は御存知でせうか。夜の星空の殆ど全天がロマンチックな神話と伝説に満ち満ちてゐるといふ事を。

それはどんな神話と伝説なのか、とあなたはお訊ねになるのですね。それを聞きたいとおっしゃるのですね。でも、さう一と口にお話しできる物語でもなく、物語の数も多いのですから、おい、それと直ぐにお聞かせするわけにもいきません。

そこでこのやうな可愛らしい「星の本」を作って、あなた方の夜のために捧げやうとするのですが、さてその星と星座との物語をお聞かせすれば、その次には、その星と星座はどれであらう?と云ふ興味をあなた方は屹度(きっと)お持ちになる筈です。で、つまりそれ等(ら)のロマンチックな星の話をお聞かせするためと、そして実際にそれ等の星々を夜空に指摘するために役立たせやうとしたのがこの「星の本」の目的です。」

あの美しい星たちの鏤(ちりば)められた夜の空を仰いで、あなた方は宇宙の神秘と壮麗さとに心を打たれたことはありませんか。さうしてあなた方は御存知でせうか。夜の星空の殆ど全天がロマンチックな神話と伝説に満ち満ちてゐるといふ事を。

それはどんな神話と伝説なのか、とあなたはお訊ねになるのですね。それを聞きたいとおっしゃるのですね。でも、さう一と口にお話しできる物語でもなく、物語の数も多いのですから、おい、それと直ぐにお聞かせするわけにもいきません。

そこでこのやうな可愛らしい「星の本」を作って、あなた方の夜のために捧げやうとするのですが、さてその星と星座との物語をお聞かせすれば、その次には、その星と星座はどれであらう?と云ふ興味をあなた方は屹度(きっと)お持ちになる筈です。で、つまりそれ等(ら)のロマンチックな星の話をお聞かせするためと、そして実際にそれ等の星々を夜空に指摘するために役立たせやうとしたのがこの「星の本」の目的です。」

文中、「ロマンチック」という語が2回使われています。

この冊子の書き手が伝えようとするもの、そして読み手が期待するものは、「夜空のロマンチシズム」だというのです。

ただし、こういう文脈で使われる「ロマンチシズム」は、芸術分野でいうところの「ロマン主義」とは少なからず意味合いが異なり、おそらく「センチメンタリズム」と同義だと思います。うっとりと夜空を見上げ、ときに甘く、ときにやるせない思いを星に託す態度こそ、女学生文化における星空受容の基調だったのでしょう。

(冊子の表紙。画像再掲)

★

第一部は、冒頭の「ロマンチシズム宣言」に続いて、星の数(肉眼で5,388個、22等星まで数えるとおよそ1,000億個)、星の種類(恒星、遊星、衛星の区別)、太陽系の各遊星の説明、星と星の距離、季節による星座の移動…といった簡単な天文学の基礎が説かれます。

続く第二部は、大熊座・小熊座(以下、星座名は冊子に従います)、龍座、髪座、乙女座、獅子座、蝎座、射手座、蛇遣座・蛇座、鷲座、琴座、冠座、白鳥座、ケフェウス座、山羊座、カシオペイア座、アンドロメダ座、ペルセウス座、鯨座、南魚座、ペガサス座、魚座、牡牛座、オリオン座、大犬座、小犬座、双子座、エリダヌス座、アルゴ座、馭者座、蟹座…以上32の星座について、主にギリシャ・ローマの星座神話を、易しい言葉で再話しています。(なお、それぞれの項目中、関連する星座に触れている箇所があるので、登場する星座はこれよりも多いです。たとえばアルゴ座が、今では5つの星座に分割されていることなどは、当然言及されています。)

★

「序文」で著者自身が述べるように、本冊子が提示する「夜空のロマンチシズム」の中身とは、ギリシャ・ローマの星座神話の世界に他ならず、それは本冊子の口絵からも明らかです。

それは昭和の女学生にとって、時間的にも空間的にも遠く隔たった「お伽の世界」であり、だからこそ夢を託すにふさわしい対象たりえたわけですが、アンドロメダ姫の絵画表現に滲み出ているように、そこには微妙な日本的アレンジも加わっており、言うなれば「宝塚的異国憧憬」に近いものが、そこにはあったんじゃないか…と想像されるのです。

★

上で述べたことは、何となく当たり前のことを述べているように受け取られるかもしれませんが、でも、それは決して当たり前のことではありません。

なぜなら、「夜空のロマン」イコール「星座神話の夢幻性」である必然性は薄くて、むしろ「夜空のロマン」イコール「科学的宇宙像がもたらす驚異」である方が、19世紀以降は普遍的な在り様だったと思うからです。

これは換言すれば、センチメンタリズム(主情主義)的宇宙ロマンが、インテレクチュアリズム(主知主義)的宇宙ロマンを圧倒していたのが、日本の女学生文化における天文趣味の特質だということです。さらに、「異国憧憬とその日本的変容」という、過去本邦で何度も繰り返されてきたパターンが、ここにもまた見られる点も見逃せません。

★

そして、上のことは実は女学生文化に限らず、野尻抱影や山本一清以降の日本の天文趣味全般に濃い影を落としているんじゃないか…というのが、私の常々考えていることです、そもそも、この冊子は無名の著者のオリジナルではなく、当時の一般向け天文書を切り貼りしたものでしょうから、往時の天文趣味の雛型に他なりません。でも、そこまで話を広げるとなかなか大変だ…というところで、今日の記事の冒頭につながるのです。

(この項、続くかもしれず、続かないかもしれません)

コメント

_ S.U ― 2025年03月10日 18時56分22秒

_ 玉青 ― 2025年03月11日 05時48分07秒

ご示唆ありがとうございます。まさに我が意を得たりの思いです。

この件、私にとっては至極不案内な領域でもがいているので、うまく見通しがつけられるかどうか心もとないですが、書いているうちに見えてくるものもあるでしょうから、ゆっくりとお付き合いいただければありがたいです。(記事の方もゆっくり続きます。)

この件、私にとっては至極不案内な領域でもがいているので、うまく見通しがつけられるかどうか心もとないですが、書いているうちに見えてくるものもあるでしょうから、ゆっくりとお付き合いいただければありがたいです。(記事の方もゆっくり続きます。)

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

西洋のセンチメンタリズムの受容と日本のセンチメンタリズムについては、明治時代末期には、ラファエル前派や北原白秋が評価されていたことから、大正の初期にはすでにあったと思いますが、それが昭和10年までの間のいつから日本風になったとかそういう手がかりはありますでしょうか。私はその頃のモダニズムなどの文学に親しんでいるつもりでありましたが、この乙女の星座についてはまったく思い当たるふしがありません。