赤壁図、ふたたび ― 2025年03月15日 11時31分11秒

過去記事を見直していて、素人考証のおそろしさということを感じました。

3年前の記事になりますが、「赤壁賦(せきへきのふ)」という漢詩を取り上げたことがあります。「赤壁賦」というのは、宋代の文人・蘇軾(そしょく、1037-1101)が、赤壁の地(三国時代の激戦地として有名)で、友人たちと清雅な舟遊びをした折の詠嘆の詩です。その詩中に月と星が登場し、それが好画題として、江戸時代の陶磁器類にも盛んに描かれたことを記事では話題にしました。

■星の豆皿を手に文人を気取る

さらにその6日後、自分はやっぱり江戸期の染付皿をネタに、別の記事も書きました。

■船と星

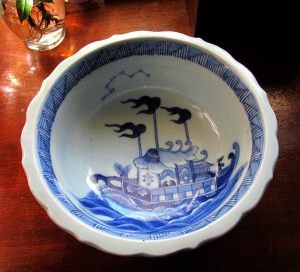

そこに登場したのは、以下の皿…というか鉢です。

3年前の自分は、この絵柄について自信満々にこう書いています。

「北斗七星は妙見菩薩の象徴であり、北極星と共に道教的宇宙における至高の存在としてあつく崇敬されました。さらに時刻と方位を知る目印として、実生活でも重視された星です。ということは、これは航海の無事を祈り、平穏裡に航海が成就したことを祝う絵柄だと思います。」

当時の自分は、上の2つの器物に関係があると思わなかったので、こういう書きぶりになったわけですが、今にして思えば、この「北斗七星と船」の絵柄も、真っ先に赤壁図との関連を疑うべきでした。その理由を以下に述べます。

★

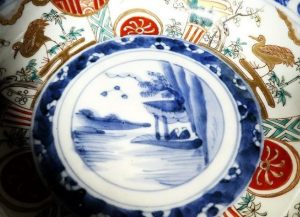

赤壁図の皿として、いちばん完備したものは、たとえば下のような品です(以下に登場する画像は、すべてオークションサイトからの借用です。関係各位に感謝とお詫びを申し上げます)。

断崖の奇勝、清流に浮かぶ舟、船中歓語、夜空に浮かぶ明月…そうしたものが渾然一体となって、文人趣味的な一種の理想世界が描かれています。欲をいえば、明月の背景に星空が描かれていれば、原詩に照らして完璧だったのですが、それは省略されています。

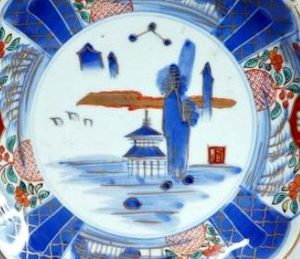

こうした絵が省筆されると、下のような図になります。

赤壁図の染付は「崖、船、星」の3点セットがいわば“お約束”で、この種の絵柄が最もポピュラーなものと見受けられます。もちろん、冒頭に登場した豆皿も、その同一線上にあります。

(画像再掲)

しかし、この「崖、船、星」のお約束は絶対至上ではなく、どれかの要素が脱落する場合があります。たとえば下の絵皿では「船」がありません(それでも遠くに帆船らしきものが見えるのは、船の名残かもしれません)。

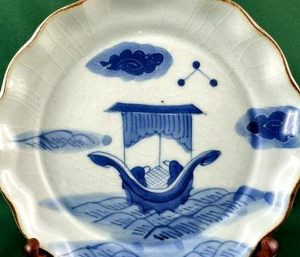

あるいは下の絵皿は船と星のみで、「崖」が欠けています。

下は筒型の器物の側面に描かれた絵で、一応3点セットが揃っていますが、通常の「山形の三つ星」が、「逆山形の三つ星」に変形している例です。

こうした変形は、さらに下のような図を生みます。

こちらは、何とも解しかねる「四つ星」です。

そして、こうした変形の先に「北斗と船」の絵柄も生まれたのだろう…と、これまた素人考証の域を出ませんが、今ではそう考えています。

(画像再掲)

蘇軾の原詩は、月が星座から星座の間を動いていく様を読み込んでいるので、月の移動経路から遠く離れた北斗七星が登場するのは変なのですが、絵付け職人の念頭からは、既にそうした事実が消え去っていたのでしょう。(あるいは本当に単なる吉祥図としてのみ意識していたのかもしれません。)

★

年度末のバタバタで記事がなかなか書けませんが、忙中おのずから閑あり、時に蘇軾の清遊に学び、時に「星空センチメンタリズム」の考究を続けながら、新しい年度に入っていきたいと思います。

コメント

_ S.U ― 2025年03月15日 16時32分41秒

_ 玉青 ― 2025年03月15日 22時34分40秒

コメントありがとうございます。

まず赤壁図に関して、江戸時代あるいは清代をさかのぼる和漢の古画で、星宿がどう表現されているかを見ようと思ったのですが、そういう作品そのものが希少で、かろうじて金代の武元直による「赤壁図」が、台北の国立故宮博物院に蔵されているのを見ました。

https://theme.npm.edu.tw/selection/Article.aspx?sNo=04000971

ただし、これは「崖、船」のみで、星がないパターン(月もないようです)なので、あまり参考にはなりません。

では―ということで、江戸以降の赤壁図を見てみると、掛軸や屏風などの赤壁図にも、やっぱり星は登場していなくて、もっぱら月のみ描かれている例ばかり見つかります。

となると、「崖、船、星」の3点セットは、焼き物の絵付けの専売特許のようです。

試みに「赤壁 染付 中国」で画像検索すると、日本出来のものもたくさんヒットしますが、一応売り手の言い分では明代作とされる品にも、「逆山形」「一直線(オリオン型三つ星)」「四つ星」「六つ星」等々いろんなバリエーションがあって(リンク先がロシア国内のサイトだったりするので、URLはあえて載せませんが)、私が思っているほど「山形」優位ではありませんでした。

ここまでくると、結局「星っぽければ何でもいい」のかもしれませんね。

ちなみに以下は日本の、しかも明治の作らしいですが、リンク先が楽天なので参考までに挙げておきます。こちらはカシオペア型の「五つ星」という珍品で、こういうのを見ると、「やっぱり何でもいいのかなあ」と思えてきます。

https://item.rakuten.co.jp/kobijutu/100034123401013/

まず赤壁図に関して、江戸時代あるいは清代をさかのぼる和漢の古画で、星宿がどう表現されているかを見ようと思ったのですが、そういう作品そのものが希少で、かろうじて金代の武元直による「赤壁図」が、台北の国立故宮博物院に蔵されているのを見ました。

https://theme.npm.edu.tw/selection/Article.aspx?sNo=04000971

ただし、これは「崖、船」のみで、星がないパターン(月もないようです)なので、あまり参考にはなりません。

では―ということで、江戸以降の赤壁図を見てみると、掛軸や屏風などの赤壁図にも、やっぱり星は登場していなくて、もっぱら月のみ描かれている例ばかり見つかります。

となると、「崖、船、星」の3点セットは、焼き物の絵付けの専売特許のようです。

試みに「赤壁 染付 中国」で画像検索すると、日本出来のものもたくさんヒットしますが、一応売り手の言い分では明代作とされる品にも、「逆山形」「一直線(オリオン型三つ星)」「四つ星」「六つ星」等々いろんなバリエーションがあって(リンク先がロシア国内のサイトだったりするので、URLはあえて載せませんが)、私が思っているほど「山形」優位ではありませんでした。

ここまでくると、結局「星っぽければ何でもいい」のかもしれませんね。

ちなみに以下は日本の、しかも明治の作らしいですが、リンク先が楽天なので参考までに挙げておきます。こちらはカシオペア型の「五つ星」という珍品で、こういうのを見ると、「やっぱり何でもいいのかなあ」と思えてきます。

https://item.rakuten.co.jp/kobijutu/100034123401013/

_ S.U ― 2025年03月16日 10時59分43秒

>結局「星っぽければ何でもいい」

ご検証ありがとうございます。結局、そういう結論になるように私も思います。中国や、明治以降の日本はともかく、江戸時代の日本においては二十八宿の知識への興味は、庶民も天文家も儒学者も、案外に真面目に捕らえている人はなく、せいぜい、天文観測をする幕府か朝廷の役目の人とか、天文解説書や百科事典を書こうというようなごくごく少数の専門家以外は、どうでもよく、また専門家も形上の便宜として使っていただけで、どこにも誰にもそんなに定着していたものではなかったのではないかと思います。

二十八宿の専門的知識を教養としても生活の知恵としても取り扱っている例は寡聞にしてほとんど聞きません。このような文学にもとづく絵くらいが貴重な例かもしれないと思います。天文民俗、天文学史、天文古玩の分野で、今後、力を入れて探索すべき課題だと思いますが、どんどん成果が挙がるとはあまり期待できないように思います。

ご検証ありがとうございます。結局、そういう結論になるように私も思います。中国や、明治以降の日本はともかく、江戸時代の日本においては二十八宿の知識への興味は、庶民も天文家も儒学者も、案外に真面目に捕らえている人はなく、せいぜい、天文観測をする幕府か朝廷の役目の人とか、天文解説書や百科事典を書こうというようなごくごく少数の専門家以外は、どうでもよく、また専門家も形上の便宜として使っていただけで、どこにも誰にもそんなに定着していたものではなかったのではないかと思います。

二十八宿の専門的知識を教養としても生活の知恵としても取り扱っている例は寡聞にしてほとんど聞きません。このような文学にもとづく絵くらいが貴重な例かもしれないと思います。天文民俗、天文学史、天文古玩の分野で、今後、力を入れて探索すべき課題だと思いますが、どんどん成果が挙がるとはあまり期待できないように思います。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

ところで以前にお話ししたことがあったか忘れましたが、なぜ斗宿牛宿が山型の三星なのでしょうか。二十八宿に山型の星宿は他に二、三ありますが、斗宿は南斗六星、牛宿は山羊座の頭の形(牛の顔?)ですから、山型三星ではありません。その点、玉青さんご所持の二番目の北斗っぽい星座のほうが南斗と考えれば赤壁賦に符合し、問題がないように思います。