酷暑と克暑 ― 2024年07月06日 12時26分10秒

猛暑到来。やるせないほど暑いですね。

夏の酷暑を英語で「Dog days」と呼び、これはおおいぬ座のシリウスが「ヘリアカル・ライジング」、つまり日の出前のタイミングで東の空にのぼることに由来し、遠く古代ローマ、ギリシャ、さらにエジプトにまでさかのぼる観念の由。

(1832年出版の星座カード『Urania’s Mirror』複製版より、おおいぬ座ほか)

夜空にシリウスが回帰することは、エジプト人にとってはナイルの氾濫と豊作のサインでしたが、人間や動物にとってはいかにも苛酷な時期ですから、Dog days には退嬰と不祥と節制のイメージが伴います。

(同上拡大)

★

ただし、そこはよくしたもので、今は地球が太陽から最も遠い時期に当たります。

今年、地球が太陽から最遠の「遠日点」に達したのは、ちょうど昨日でした。昨日、地球は太陽から1.017天文単位〔au〕(1auは、地球と太陽の平均距離)まで遠ざかり、これから楕円軌道に沿って徐々に太陽に近づき、来年1月4日に0.983au の「近日点」に至ることになります。

(Willam Peck『Handbook and Atlas of Astronomy』(1890)より、水星~火星の軌道図)

ごくわずかな違いのようですが、太陽に対する垂直面で考えると、遠日点にあるときは近日点にあるときよりも、受け取るエネルギーは約7%も少ない計算で、これは結構な違いです。これぞ神の恩寵、天の配剤と呼ぶべきかもしれません。

それを思うと、近日点と夏が重なる南半球の人はさぞ大変だろうなあ…と同情しますが、そのわりに暑さの最高記録が北半球に偏っているのは、あちらは海洋面積が北半球よりも圧倒的に広く、水が大量に存在するためでしょう。これまた天の配剤かもしれません。

【おまけ】

星座早見をくるくるやって、シリウスのヘリアカル・ライジングを探してみます。

秘蔵の<紀元2世紀のアレクサンドリア用星座早見盤>で試してみると、シリウスの出現は、7月上旬で午前5時頃。そしてアレクサンドリアの日の出もちょうどその前後ですから(今日の日の出は5:02)、今がヘリアカル・ライジングの時期ということになります。

でも、これは緯度によっても大きく変わります。

試みに戦前の三省堂星座早見をくるくるすると、シリウスが東の地平線上にのぼるのは、今の時期だと午前7時すぎで、当然肉眼では見えません。あとひと月半もすると、午前4時半ぐらいになるので、日本でもようやくヘリアカル・ライジングを迎えることになります。

土御門、月食を予見す(前編) ― 2024年06月09日 08時41分38秒

日食の予測といえば、先日の宝暦暦(ほうりゃくれき)を思い出します【LINK】。

蘭学流入とともに、新しい天文学の風が吹き始めた18世紀半ばの日本で、過去の亡霊のような存在、陰陽頭・土御門泰邦が作った宝暦暦。

この暦にはいろいろ芳しくない評判がつきまといますが、施行9年目の宝暦13年(1763)、日食の予測に失敗し、暦に書き漏らしたことは、その最たるものです(日食・月食に関する情報は、毎年の暦に必ず書かれていました)。しかも、民間学者の麻田剛立(あさだごうりゅう、1734-1799)らは、独自にその予測に成功していたので、お上の面目丸つぶれです。

これに懲りた幕府は、麻田の弟子である高橋至時(たかはしよしとき、1764—1804)を天文方に取り立て、新たに寛政暦(寛政10年=1798年施行)を完成させますが、それはまだ少し先の話。

★

(明和3年宝暦暦、末尾)

宝暦暦のことを思い出したついでに、手元にある明和3年(1766)の宝暦暦(出版されたのは前年の明和2年)を素材に、これがどの程度の精度を持っているのか、裏返せばどの程度「ダメな」暦なのかを知りたいと思いました(意地悪な興味ですね)。

(「月そく(月食)」の文字)

この年は、ちょうど1月17日――グレゴリオ暦に直すと1766年2月25日――に月食が予測されているので、これが当たっているかを確認してみます。

結論からいえば、確かにこの日は月食が発生しているのですが、果たしてその生起・継続時間の予測精度はどうか?

(この項つづく)

19世紀に登場した予言の書 ― 2024年06月08日 14時02分06秒

聖徳太子作とされる予言の書、『未来記』。

言うまでもなく後世の偽書ですが、こういうあからさまな偽書が存在すること自体、未来を知りたいという人間の欲求が、いかに強いかを示すものでしょう。

聖徳太子ほどの人でも、未来を見通すことはなかなか難しいです。

しかし、「予言の書」は確かに実在します。偽書なんかではなしに。不気味なほど未来を予見し、その予言は必中という本が―。

ただし、その本は何でも予言できるわけではありません。

ごく狭い範囲の予言にとどまるものの、その限られた範囲では文字通り必中です。

■Theodor von Oppolzer(著)

『Canon der Finsternisse』

『Canon der Finsternisse』

すなわち、ハプスブルク家治下のオーストリアで活躍したテオドール・フォン・オッポルツァーが著した『食宝典』。

(Theodor von Oppolzer、1841-1886)

『食宝典』というと何だかグルメ本のようですが、内容は過去から未来に至る日食・月食を総覧したデータブックです。収録されているのは、B.C.1207年からA.D.2161年までの8,000回の日食と、同じくB.C.1206年からA.D.2163年までの5,200回の月食。

(出版事項を記した副標題紙。中央には双頭の鷲。書名を記した本標題紙がこの後に続きます)

「帝国科学アカデミー紀要 数学・科学部門 第52巻」として、1887年にウィーンの帝室国立印刷局から刊行されました(原稿が提出されたのは、オッポルツァーが亡くなる直前の1885年10月で、本になったのは没後のことです。彼は本の完成を見ずに逝ったことになります)。

★

タネを明かせば「なあんだ」ですけれど、人類がこの“予知能力”を身に着けるまでに費やした努力の総量と、灰色の脳髄と2本の手だけで、この膨大な計算をやり遂げたオッポルツァーの情熱は、手放しで称賛してもよいでしょう(加えて延々と版を起こし続けた植字工の仕事ぶりも)。

オッポルツァーの骨の折れる計算は、

375頁に及ぶ大部な表と、

160枚もの日食経路図に結実しました。

そこにはもちろん、2035年9月2日に本州の真ん中で見られる皆既日食もしっかり「予言」されています。

★

そういえば、前回話題にした「夜空の大三角」という記事は、2013年、今から11年前のものでした。11年といえば長いようですが、私の中ではわりとあっという間で、過ぎてしまえばそんなものです。そのことを思えば、11年後の2035年もこれまたきっとあっという間でしょう。

11年後に私が生きているか。たぶん生きている確率の方が高いですが、高齢になればいつ何があるか分からないので、この世にいないことも十分考えられます。でも、生きてこの目で見たいなあ…と心底思います。私はこれまで皆既日食を見たことがないんですが、日食については「噂ほどでもない」という人より、「想像以上にすごかった」という人の方が圧倒的に多いので、さぞかし壮麗なのでしょう。

ただ、日食というのは、仮に生きていたとしても、お天気次第ですべておじゃんなので、あんまり楽しみにしすぎるのも考えものです。がっかりしすぎて頓死…なんてのも嫌なものです。

★

オッポルツァーが45歳の若さで亡くなったのは、計算のやり過ぎのせいではないか?と真剣に疑っていますが、実は彼は生涯で一度も日食を見たことがなかった…となると非常にドラマチックなんですが、もちろんそんなことはありません。

1868年8月18日、南アジアで見られた日食の際、アラビア半島南端近くのアデンの町(現・イエメン)で彼はそれを観測し、それが『宝典』編纂のきっかけだそうです。このときは、フランスのピエール・ジャンサンが、後にヘリウム由来と判明したスペクトルをインドで観測しており、この日食は科学史上もろもろ意義深いものとなりました。

天上の三目ならべ ― 2024年02月11日 13時42分30秒

1月19日の記事【LINK】で、ドイツのマックス・エッサーがデザインした天体モチーフのチェスセットを紹介しました。

その記事の末尾で、「これを見て思案をめぐらせていることがある…」と、ちょっと思わせぶりなことを書きましたが、それはエッサーのチェス駒に似た、Tic-Tac-Toe、つまり日本でいうところの「マルバツゲーム」や「三目ならべ」の駒を見つけたからです。

(元はMetzkeというメーカーが1993年に発売した製品です。同社は玩具メーカーというよりも、ピューターを素材にしたアクセサリーメーカーの由。→参考リンク)

まあ、似ていると言っても当然限界はあるんですが、このピューター製の太陽と月には、重厚かつ古風な味わいがあって、それ自体悪くない風情です。

このセットには上のような鏡面仕上げのガラス盤が付属しますが、せっかくなのでエッサー風の盤を自作することにしました。

この配色を参考に、出来合いのタイルと額縁を組み合わせてみます。

お手軽なわりには、なかなか良くできたと自画自賛。

このブルーとグレーの交錯する盤を天空に見立て、その上で太陽と月が無言の戦いを繰り広げるわけです。

これがエッサーのチェスセットよりも、明らかに優っている点がひとつあります。

それはチェスを知らない私でも、そしておそらく誰でも、これならゲームを存分に楽しめることです。

ドラゴンヘッドとドラゴンテール ― 2024年01月24日 05時05分29秒

さらに前回のおまけで話を続けます。

数年前に、アメリカの人からこんなハットピン(ラペルピン)を買いました。

(ピンを含む全長は約8cm)

口を開けて、今まさにアメシストの珠を呑まんとするドラゴン。

(照明の加減で色が鈍いですが、実際にはもうちょっと真鍮光沢があります)

これを買った当時、ドラゴンヘッドとドラゴンテールの話は聞いたことがあるような無いような、あやふやな状態でしたけれど、それでも直感的に「これって何か日食と関係あるモチーフかな?」と思った記憶があります(だからこそ買う気になったわけです)。

今あらためて見ると、アメシストの対蹠点にドラゴンの丸まった尻尾が造形されているのも意味ありげだし、仮にそれが作り手の意図を超えた、私の過剰解釈だとしても、もっともらしい顔つきでそんなふうに説明すれば、たぶん大抵の人は「へえ」とか「ふーん」とか言ってくれるでしょう。

(裏面にもメーカー名や刻印は特にありません)

ここは言ったもん勝ちで、以後、そういう説で押し通すことにします。

そうなれば、この小さなハットピンの向こうには、突如日食とドラゴンをめぐる壮大な歴史と天空のドラマが渦巻くことになるし、私が話を盛らずとも、それは元から渦巻いていた可能性だってもちろんあるわけです。

【付記】

竜(ドラゴン)と日食の件。昨日の記事の末尾で、「識者のご教示を…」とお願いしたら、早速S.Uさんからご教示をいただきました。そして、S.Uさんが引用された、m-toroia氏による下記サイトが、まさにこの問題を論じ切っていたので、関心のある方はぜひご一読ください。

私自身、まだすべてを読み切れてませんが、時代を超え、地域を超えて垣間見られる「天空の竜」の諸相が、豊富な資料に基づき論じられています。

竜と蛇とドラゴンと日食のはなし ― 2024年01月22日 18時42分18秒

昨日書いたことに触発されて、思いついたことを書きます。

昔の中国人は竜が太陽をかじると日食になると考えた…という話のおまけ。

日食というのは、当然のことながら、天球をぐるっと一周する太陽の通り道(黄道)と月の通り道(白道)が交わるところで生じます(太陽と月がピタッと重なれば皆既食や金環食だし、微妙にずれれば部分食になります。もちろん軌道が交わったからといって、そこに本物の天体がなければどうしようもないので、日食というのはやっぱりレアな現象です)。

黄道と白道は、いずれも天球上の大円ですから、両者は必ず2箇所で交わります。

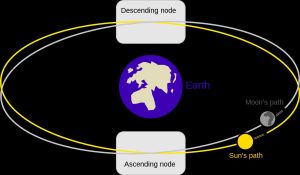

(角度にして5度ずれて交わる黄道と白道。両者の交点が昇交点(Ascending node)と降交点(Descending node)。ウィキペディアより)

上図のように、これを現代では「昇交点」と「降交点」と呼び、また古代インドの人はそこに日食を引き起こす魔物が住んでいると考え、「ラーフ」と「ケートゥ」とネーミングしました。この名は漢訳仏典とともに日本にも伝わり、それぞれ「羅睺(らごう)」と「計都(けいと)」と呼ばれます。インドのラーフとケートゥはもともと蛇身の神らしく、それを引き継いでいるのか、日本の羅睺と計都も頭部に蛇が生えた姿で描かれます。

(羅睺と計都。同上)

一方、西洋の占星術では、古くから昇交点と降交点をドラゴンヘッド、ドラゴンテールと呼ぶと聞きます。

…となると、日食をめぐる中国の竜と、インドの蛇と、西洋のドラゴンとの間に、何かつながりがあるのかどうかが気になります。つながりがないとするのは、かえって不自然な気がするんですが、この間の事情にうといので、いまだ真相は不明のままです。詳しい方のご教示をいただければと思います。

太陽を射る ― 2023年09月30日 13時25分13秒

昨晩は月が美しく眺められました。

盗っ人と天文マニアを除いて、月明かりが一般に歓迎されるのは、それが涼やかな光だから…という理由も大きいでしょう。彼岸を過ぎてなおも灼けつく太陽を見ていると、一層その感を強くします。

平安末期に編まれた漢詩アンソロジーに『本朝無題詩』というのがあります。

無題詩というぐらいですから、すべて題名のない詩ばかりですが、便宜上テーマ別に類纂されていて、その卷三には「八月十五夜翫月(はちがつじゅうごやに つきをめづ)」の詩が集められています。そこに、「一千餘里冷光幽(いっせんより れいこうかすかなり)」の一句を見出して、はたと膝を打ちました。作者は不明ですが、青みを帯びた月の光が、どこまでも海のように広がっている様を詠んだものとして、実に美しい一句です。

★

さて、中国の古代神話に、羿(げい)という弓の名人が登場します。

羿は太陽を射落としたことで有名です。伝説によれば、かつて天には10個の太陽が存在し、最初は1個ずつ順番に世界を照らしていたのが、あるとき秩序に乱れを生じ、10個の太陽が同時に空に輝くようになりました。途端に地上は灼熱の世界と化し、耐え難い状況となったため、皇帝の命を受けた羿が10個の太陽のうち9つを射落とし、世界は事なきを得た…という話です。

今年の猛暑の最中、空を見上げては「今の世に羿はおらぬものか…」と思ったりもしました。でも、残り1個のかけがえのない太陽ですから、迂闊にそんなわけにもいきません。せいぜいおもちゃで、太陽を射る羿の気分でも味わうか…と思い出したのが、下のドイツ製の玩具です。これは以前も登場済みですが【LINK】、そのときは購入時の商品写真でお茶を濁したので、今回は撮り下ろしの写真で再度紹介します。

戸棚から出してきたら思いのほか大きくて、箱の横幅は約43.5cmあります。

箱の中には、射的の的と的を机に固定する金具、それに弓矢のセットが入っています。

ゴム製の吸盤がついた矢をつがえ、竹製の弓をきりきりと引き絞り…

見事太陽(左)に当たると、的がくるっと上下に回転して、裏面に隠れていた月が顔を出す(右)という仕組み。まあ、他愛ないといえば他愛ないし、ちゃちいといえばちゃちいゲームですが、それが表現するものはなかなか気宇壮大です。

★

なお、以前の記事では、この品を大雑把に1950~60年代のものと書きましたが、今回改めて箱を見たら、下のようなラベルが貼られているのを見つけました。

製造元は東ドイツの「BEKA」で、「EVP 7.90 MDM」というのは、「小売販売価格7.90ドイツ中央銀行マルク」の意味だそうです。この「MDM」という通貨単位が使われたのは、1964~67年のごく短い時期なので、この品も1960年代半ばのものということになります。

夜の太陽 ― 2023年06月21日 05時52分22秒

今日は夏至。

夏至の前後は北極圏で白夜となり、真夜中でも沈まぬ太陽が、昔から絵葉書の好画題となっています。

(アラスカにて。1910~20年代の絵葉書)

一種の定番ネタとして、同種の絵葉書は大量にあるんですが、その中でも特色あるものとして、こんな品を見つけました。

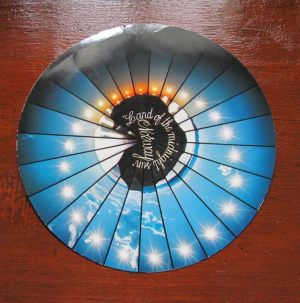

(「真夜中の太陽の国、ノルウェー」)

太陽の日周運動を写し込んだ円形絵葉書です(直径は16cm)。

もちろん古いものではなくて、今から30年ぐらい前のものですが、まあ奇抜は奇抜ですよね。

裏面の住所欄は、まだ関係者が住んでいるとご迷惑でしょうから隠しますが、イギリスに住む両親にあてて、息子さんか娘さんが差し出したもののようです。

「御一同様。北極圏の内側200マイルの地からお便りします。とっても寒いですが、景色は最高です。昨日はトナカイの肉を食べましたよ!ではまた。」…みたいな文章が綴られていて、お父さんお母さんの気持ちになると、ほんわかします。

(絵葉書の撮影データ)

★

で、これを見て当たり前のことに気づきました。

白夜というのは、太陽が大地をぐるっと360°一周し、真夜中の太陽はちょうど真北にあるんですね(※)。何を今さら…という話ですが、「真北の太陽」というのがこれまでピンと来てませんでした。

裏返すと、白夜の土地では太陽の方位さえ見れば、即座に時刻が分かるわけです。つまり、土地の人からすると、太陽の位置そのものが時針であり、彼らは巨大な文字盤の中心に立っていることになります。以前、時針のみの24時間時計というのを載せましたが、ちょうどあんな具合です。

時計は太陽の申し子であることを、改めて実感しました。

(※)太陽の南中/北中の時刻は12時かっきりではなく、1年を通じて絶えず変動しており(均時差というやつです)、今の時期だと5分ぐらい後ろにズレますが、ここでは不問にします。

太陽黒点に関する授業 ― 2023年05月21日 11時13分38秒

昨日不景気な話をしたので、今日は験直しです。

天文学をテーマにした、こんなコミカルな絵葉書を見つけました。

先生が黒点とは何か尋ねていた。

「僕は見たことありますよ」とフレッドが言った。「それもこの近所でね。黒点の問題は、すごそこの通りでも起きてますよ。女の子はそばかすが出来たと言っちゃあ、カッカしてますからね。」

「僕は見たことありますよ」とフレッドが言った。「それもこの近所でね。黒点の問題は、すごそこの通りでも起きてますよ。女の子はそばかすが出来たと言っちゃあ、カッカしてますからね。」

黒点を「そばかす」にたとえるのは、万国共通のようですね。

それにしても、この少年たちのこまっしゃくれた表情ときたらどうでしょう。皆なかなか芸達者で、ひょっとしたら「地」のまま演じてるんじゃないかと思えるほどです。

唇を噛み締めて、「むぐぐぐぐ…」という先生の表情もいいですね。

絵葉書の裏面。この「英国の生活シリーズ(Anglo Life Series)」という一連の絵葉書は、1910年前後、いろいろ面白おかしいテーマで人気を博したらしく、今でもこの名で検索すると、いろいろな作例を見ることができます。

一陽来復 ― 2021年12月19日 10時59分09秒

今年の冬至は今度の水曜日、22日です。

この日、昼間の長さがいちばん短くなるわけですが、これは冬至の日がいちばん日の出が遅く、日没が早いことを意味しません。

東京を基準に暦を繰ってみると、

○今シーズン、日の出がいちばん遅いのは

来年1月1日から1月13日までの、6:51

●同じく日没がいちばん早いのは、

11月28日から12月13日までの、16:28

来年1月1日から1月13日までの、6:51

●同じく日没がいちばん早いのは、

11月28日から12月13日までの、16:28

となっています。約1か月のずれがありますね。そして両者の差引勘定の結果、12月22日が、昼間の時間が最も短い日となるわけです。日の出は今も遅くなる一方ですが、日没の方は、先週からわずかに遅くなり始めて――つまり日脚が伸び始めており、冬至に先行して一陽来復の気分。

★

最近、あまり自覚はしてなかったですが、ブログの更新頻度を見ると、精神の活動性が低下している…というか、やっぱりちょっと抑うつ気味なのかもしれません。

今年は両親を立て続けに亡くしましたし、季節性のうつ病とまでは言わなくても、冬場に気分がダウナーになる人は多いので、そうした影響も多分あるのでしょう。こういうときは、無理をせず自然体で過ごすのが黄金則なので、それに従うことにします。

遠からず、心にも一陽来復が訪れることでしょう。

★

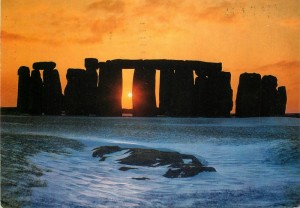

(冬至のストーンヘンジ。Antony Miles撮影。1986年消印のイギリスの絵葉書より)

ストーンヘンジは、夏至と冬至の日を見定めるための古代の天文観測施設だという説が昔から人気で、この両日は古代史ロマンを求めて、大勢の人が押しかけると聞きます。でも、コロナ禍の今年は、できるだけオンライン中継で我慢してほしい…とのお達しだとか。関連記事は以下。

■How to watch the Winter Solstice at Stonehenge 2021

最近のコメント