気象学の夜明け ― 2024年02月17日 16時26分15秒

(昨日のつづき)

明治16年(1883)の天気図は残念ながらありませんが、その翌年に作られた天気図なら手元にあります。

■明治十七年気象略報/月別平均/四十一図

日本東京/内務省地理局気象台

日本東京/内務省地理局気象台

正確に言うと、これはいわゆる天気図(=ある特定時点における気圧・天候・風速のチャート図)ではなくて、明治17年の気象データを、主に1月から12月までの月別に、41枚の図を使って表現したものです。本書には奥付ページがないので、詳しい書誌は不明ですが、出版されたのは翌・明治18年(1885年)のことでしょう。

★

具体的にどんな図が載っているかというと、たとえば第1図はこんな感じです。

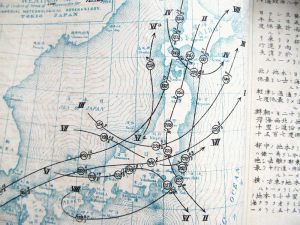

表題は「天気図/明治十七年一月中低気圧部位ノ中心線路」。

これは1884年1月中に観測された低気圧の中心部がどのように移動したか、その経路を図示したものです。

(日本の気象観測はドイツ人学者の手引きで始まったそうですが、本書はすべて英語併記になっています)

右側の説明を読むと、この月には計8個の低気圧が日本列島を移動しています。

その最初のものが、「四日九州ノ西ニ発生シテ日本南部ヲ経過シ五日ニ太平洋ニテ消失ス 晴雨計最低度七百六十五ミリメートル」というもので、ローマ数字の「Ⅰ」とナンバリングされています。(なお、当時の気圧の単位は「水銀柱ミリメートル(mmHg)」で、これに1.333を掛けると現在の「ヘクトパスカル(hPa)」になります。すなわち765mmHg=1019hPaです。)

こうしてⅠ~Ⅷの符号がついた低気圧の経路を、日本地図に重ねたものが左側の図です。

(左側の図を一部拡大)

小円の中の数字は気圧(mmHg)で、その脇の数字は日付、さらにその下の「1~3」の数字は、それぞれ6時、14時、22時に観測された値であることを示します。

★

この調子で、本書には以下の計41図が収録されています。

(1)「天気図/明治十七年○月中低気圧部位ノ中心線路」

明治17年の各月の低気圧中心の移動経路図です。1月、2月、3月…の計12図。

上に示したのが、その1月の図でしたが、9月の図はこんな感じです。

九州から関東を通過した低気圧「Ⅲ」は、最低気圧737mmHg(982hPa)を記録しており、速度を上げながら本州を横切る様子からも、明らかに台風ですね。

(2)「天気図/明治十七年○月中高気圧部位ノ中心線路」

同じく高気圧中心の移動経路図で、1月、2月、3月…の計12図。

(3)「天気図/明治十七年○月」

凡例には「同圧線、同温線、及ヒ例風」とあって、今風にいえば各月の平均等圧線、平均等温線、各地の卓越風の風向を1枚の図に落とし込んだものです。1月、2月、3月…の計12図。

(5月の図。実線が等圧線、破線が等温線です)

なお、平均気圧を求めるため、各測候所では1日3回、6時と14時と21時(5月以前は22時)に計測を行い、それを1か月分積み上げて平均を出しています。また各地のデータを相互に比較可能とするため、実測値をウイルド(Wild)氏の表をもとに気温0度・海抜0mの値に変換しています。

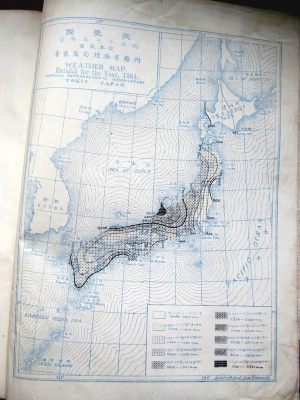

(4)「天気図/明治十七年同圧線及同温線」

上記(3)のデータを1年分積み上げた年間の平均等圧線・等温線図です。全1図。なお本図には卓越風の記載がありません。風向は季節によってガラッと変わるので、平均する意味がないからでしょう。

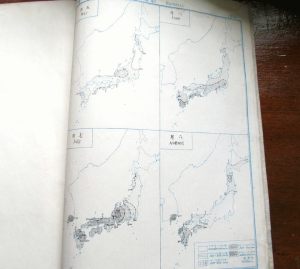

(5)「明治十七年/雨量」

各月の総雨量の分布図です。1枚の図版に月別の小図が4点印刷されているので、図版数としては「1~4月」、「5~8月」、「9~12月」の計3図から成ります。

(「5~8月」の図)

(6)「天気図/明治十七年雨量」

こちらは(5)のデータを積み上げた年間総雨量の分布図です。全1図。

★

この労作を生み出したのが、外地も含めて26か所に開設された以下の測候所群です。

日本の気象学と気象観測の黎明期。

俗に「雲をつかむような話」と言いますが、当時の人がどれほど真剣に雲をつかもうとしていたか。実際、そこに渦巻くエネルギーは大変なものだったはずで、そのことが今の私にはとてもまぶしく感じられます。

雑草のくらし ― 2023年12月17日 15時00分03秒

先日、新聞紙上でその訃が報じられた甲斐信枝氏(1930-2023)。

その代表作が『雑草のくらし―あき地の五年間―』(福音館、1985)です。

京都・比叡山のふもとの小さな空き地に、著者は5年間通い詰め、その観察とスケッチをもとに本書は作られました。甲斐氏の訃報を聞いて、すぐにこの本を再読したかったのですが、部屋の奥の奥にあったため、探すのに手間取りました。改めてページを開き、これはすごい本だと思いました。

1年目の春、むき出しの土から次々と顔を出し、勢いよく広がっていくのはメヒシバです。そして夏ともなれば、エノコログサとともに無数の種が地面にこぼれ落ちます。

2年目の春、メヒシバやエノコログサがいっせいに芽ぶくかたわらで、ナズナ、ノゲシ、ヒメジョオンなどがぐんぐん大きくなり、日光を奪われたメヒシバやエノコログサは死に絶えていきます。

しかし、それらをしのいで巨大化し、空き地を覆い尽くした植物があります。

その名のごとく、荒れ地に侵入して繁茂するオオアレチノギクです。

2年目の冬、空き地はオオアレチノギクに覆われ、それを見下ろすように、さらに巨大なセイタカアワダチソウがそびえています。

3年目。今度はカラスノエンドウが先住者に蔓をまきつけて伸び上がり、さしものオオアレチノギクも、日光を奪われてほとんど姿を消してしまいました。

夏にはさらに大物がやってきます。蔓を伸ばし、すべての草の上に覆いかぶさるクズとヤブガラシです。そして、つる草の攻撃にも負けず、さらに繁茂するセイタカアワダチソウ。

4年目の春。種子で増える一年草に代わって、冬も根っこで生き続けるスイバが勢力を広げます。

「やがて、地下茎をもつ草同士の、いっそうはげしいたたかいがはじまる。

大きな葉っぱをひろげて、波のようにおおいかぶさってくるクズ。

長いまきひげでまきつき、つながりあってすすむヤブガラシ。

一年一年根っこをふとらせ、がんばっていたスイバも。

じょうずに生きのこっていたヒメジョオンも、

つぎつぎと葉っぱの波にのみこまれていく。

その波をつきぬけて、セイタカアワダチソウはぐんぐんのびていく。」

大きな葉っぱをひろげて、波のようにおおいかぶさってくるクズ。

長いまきひげでまきつき、つながりあってすすむヤブガラシ。

一年一年根っこをふとらせ、がんばっていたスイバも。

じょうずに生きのこっていたヒメジョオンも、

つぎつぎと葉っぱの波にのみこまれていく。

その波をつきぬけて、セイタカアワダチソウはぐんぐんのびていく。」

「思い出してごらん、あのさいしょの春の畑あとを。

草たちは栄え、そしてほろび、

いのちの短い草はいのちの長い草にすみかをゆずって。

いまはもう、ぼうぼうとした草むらとなった。」

草たちは栄え、そしてほろび、

いのちの短い草はいのちの長い草にすみかをゆずって。

いまはもう、ぼうぼうとした草むらとなった。」

そして、5年目の春。草むらの草は取り払われ、ふたたび空き地となりました。

そこに最初に芽吹いたのは、あのメヒシバやエノコログサたちです。

「短いいのちを終わり、消えていったメヒシバやエノコログサは、

種子のまま土の中で生きつづけ、自分たちの出番がくる日を、

じっと待っていたのだ。」

種子のまま土の中で生きつづけ、自分たちの出番がくる日を、

じっと待っていたのだ。」

「命のドラマ」というと月並みな感じもしますが、身近な空き地でも、我々が日ごろ意識しないだけで、激しい命のドラマが常に展開しているのです。植物は無言ですが、耳をすますと、なんだか法螺貝や鬨の声が聞こえてくるようです。

★

この本は純粋な科学絵本ですから、そこに教訓めいたものを求める必要は一切ありません。しかしこれを再読して、思わず昨今の政治状況を連想したのも事実で、私も甲斐氏のひそみにならい、政治の主役たちの変遷をじっくり観察しようと思います。

ただ、甲斐氏は植物のドラマをいわば「神の視点」で捉えましたが、自らが暮らす国の行く末については、そんなわけにはいきません。我々は否応なくそのドラマに参加しているプレーヤーであり、そこに影響を与え、かつ影響を受ける存在だからです。いうなれば、草の上で暮らす虫や土中の生き物が、ホームグラウンドである空き地の五年間をじっと見守っている――私の立ち位置はそんな感じだと思います。

理科室の夏 ― 2023年07月21日 05時42分53秒

地元の小中学校は、今日から夏休みです。

通勤電車がちょっぴり空くというのもあるし、それ以上に「夏休みの空気」というのがあって、夏休みの期間中は、こちらも自ずとのんびりした気分になります(小さなお子さんがいるご家庭では、また違った思いもおありでしょうが…)。

★

がんどうかずらの大きな実から翼をつけた種子が飛び出

して滑空する。ハンブルグのフリードリヒ・アールボル

ンによるその発見が契機となって単葉機タウペ(=鳩)が

作られた。ぼくがタウペの絵をみたのは、リリエンター

ルのようにグライダーにのって空を飛びたいと真剣に考

えていたときだった。図書館で調べた図版をもとに竹や

布で作る計画を立ていた。鐘楼の石垣から蝙蝠傘をもっ

て飛び降りようという級友の誘いを、「もっと大きな傘

がいる」と断り、実行した二人がともに捻挫と打撲を負

ったことで、無傷のぼくは臆病者にされていたので、グ

ライダーによる滑空は実行しなければならなかった。

して滑空する。ハンブルグのフリードリヒ・アールボル

ンによるその発見が契機となって単葉機タウペ(=鳩)が

作られた。ぼくがタウペの絵をみたのは、リリエンター

ルのようにグライダーにのって空を飛びたいと真剣に考

えていたときだった。図書館で調べた図版をもとに竹や

布で作る計画を立ていた。鐘楼の石垣から蝙蝠傘をもっ

て飛び降りようという級友の誘いを、「もっと大きな傘

がいる」と断り、実行した二人がともに捻挫と打撲を負

ったことで、無傷のぼくは臆病者にされていたので、グ

ライダーによる滑空は実行しなければならなかった。

これは稲垣足穂や長野まゆみさんからの引用ではありません。

(編集工房ノア、2000)

『幻想思考理科室』は森哲弥氏(1943-)の詩集で、2001年のH氏賞受賞作です。

収録詩数はぜんぶで30篇。上に引用したのは、そのうちの「3 種子飛翔」の冒頭部です(改行は原著のまま)。

(「19 糸」)

理科室とか理科趣味をテーマにした詩というと、何となくとがった言葉をゴツゴツ並べた、ムード先行のものが多いイメージを勝手に抱いていました。まあ、これは詩人の咎というよりも、私の頭が詩文に適さず、散文向けにできているせいもあるでしょう。ですから、名作とされる賢治の詩作品だって、私には正直よくわからないものが多いです。

それに引き換え、本書に収められた作品はいずれも「散文詩」に分類されるもので。詩というよりはエッセイに近い味わいを持つものばかりです。そのせいかスッと肚におちる感じがありました。

ぼくは、自転車を見てふと考えるのだ。乗り物の発明史

の中で、自転車の発明は出色ではないかと。

自転車は作用機構だけで出来た乗り物である。車輪、ク

ランク、歯車、梃子など初歩的な力学の原理によってそ

れは成り立っている。乗り物は作用機構だけでは動かぬ。

機関が必要だ。自転車には架空の機関が厳然と想定され

てもいるのだ。この機関は立派な内燃機関である。酸素

と水と有機物とそして微量の無機物の化学合成で生ずる

エネルギーによってその機関は発動する。

の中で、自転車の発明は出色ではないかと。

自転車は作用機構だけで出来た乗り物である。車輪、ク

ランク、歯車、梃子など初歩的な力学の原理によってそ

れは成り立っている。乗り物は作用機構だけでは動かぬ。

機関が必要だ。自転車には架空の機関が厳然と想定され

てもいるのだ。この機関は立派な内燃機関である。酸素

と水と有機物とそして微量の無機物の化学合成で生ずる

エネルギーによってその機関は発動する。

(「9 力学有情」より)

この詩集を読んでいる私は、もちろんいい歳をした大人です。でも、この詩集を読んでいると、何だか自分が少年の頃に戻って、すぐれた理科趣味を持つ叔父さんから、世界の理(ことわり)を説いて聞かされているような気分になります。その言葉は怜悧というよりも、温かさを感じさせるもので、同時にとても佳い香りのするものです。

★

夏休みといえば理科室…というのは、私の個人的な思い込みに過ぎませんが、入道雲と人気のない理科室には、どこか通い合う情緒があるような気がします。

虫さまざま…江戸から明治へ ― 2023年04月15日 11時42分06秒

日本画家による、日本画の絵手本としての昆虫図譜。

一昨日の森本東閣作『虫類画譜』が、まさにそうでした。もちろんそうした本も美しく魅力的であることは間違いないのですが、今一度このブログの趣旨に立ち返って、本来の博物画の文脈に沿った作品も見てみます。

『百虫画』、一名「蠕蠕集(ぜんぜんしゅう)」。

作者は、山本渓愚(やまもとけいぐ、1827-1903)。

渓愚の父は京都の本草学者、山本亡羊(やまもとぼうよう、1778-1859)で、亡羊は小野蘭山に学び、シーボルトとも交流があったといいますから、その時代の雰囲気が知れます。

渓愚も父親の跡を継いで、本草学を修めました。年号でいえば、生まれたのが文政10年、亡くなったのが明治36年ですから、ほぼ江戸と明治を半々に生きた人です。明治になると新政府に仕え、明治5年(1872)には博覧会事務局に入り、明治8年(1875)には京都博物館御用掛となって…云々とウィキペディアには書かれていますが、要は江戸から明治へ、そして本草学から博物学へという過度期を生きた人です。

そうした人の手になる虫類図譜が、この明治39年(1906)に出た『百虫図』です(発行者は京都下京区の山田茂助)。刊行されたのは渓愚の没後になりますが、その辺の事情は後記に記されています(筆者は博物学者の田中芳男(1838-1916))。

(冒頭の「虫豸(ちゅうち)」は、虫類一般を指す語)

そこには、「渓愚は幼時より博物学を修め、画技を学び、動植物の写生に努め、その数は数千点に及んだ。本書はその一部を竹川友廣(日本画家)が模写したもので、絵画を志す人にとって大いに有益であろう」…という趣旨のことが書かれています。これを読むと、本書はやっぱり絵手本的な使われ方を想定していたようで、制作側の思いはともかく、受容層のニーズとしては、当時、そうした本が強く求められたことが分かります。

★

本書の中身を見てみます。

ご覧のとおり先日の「花虫画」とはまったく違った画面構成です。そこに植物が描き込まれている場合も、単なる景物ではなしに、その昆虫の生活史と不可分のものとして描かれています。

(クツワムシ)

(イラガの幼虫。その上に描かれた、木の枝に付着した小さな楕円体が繭。通称「雀の担桶(スズメノタゴ)」)

虫たちの描写も真に迫っていて、博物画の名に恥じません。

カミキリムシも、ちゃんとシロスジカミキリと同定できます(一昨日の森本東閣のカミキリムシは、いささか正体不明でした)。

巻末にはラテン語の学名まで載せていますが、トカゲも蛇もミミズもすべて「百虫」のうちに数えているあたりが、博物学指向といいながら、いかにも江戸時代の<虫類観>で、ちょっと不思議な感じがします(他のページには、蛙もカタツムリも、さらに冬虫夏草まで載っています)。

本の構成も、近代の生物学的分類とは無縁の配列で、この辺も江戸時代の本草書そのままですが、まあすべては過渡期の産物であり、その過渡期らしさこそが、本書の魅力なのでしょう。

余談ですが、本書の装丁は一昨日の芸艸堂の本と比べて素っ気ないですが、よく見ると一般的な「四つ目綴じ」ではなくて、「康熙綴じ(+唐本綴じ)」になっていて、この辺がさりげなく凝っています。

日本的昆虫画の展開 ― 2023年04月13日 19時31分05秒

昨日はなんだかぼんやりした文章を書いてしまいましたが、改めて確認すると、例の古書目録は確かに存在し、欲しかった本も確かに手元にありました。もちろん市さんのところに行ったことも本当です(たぶん)。

本棚から期せずして出てきたのは、明治時代の古い昆虫画譜です。

■森本東閣(画・編)『虫類画譜』

芸艸堂(うんそうどう)、明治43(1910)

芸艸堂(うんそうどう)、明治43(1910)

先日、やっぱり明治に刊行された『蝶百種』というのを採りあげましたが【LINK】、そのことが意識にあったので、目録を見ていてパッと目についたのだと思います。でも、そうでなくとも、私の中にある昆虫趣味、博物趣味、古物趣味の重複する本ですから、これは目に飛び込んで当然です。

冒頭には題字と緒言が3丁、それに続いて図版が23丁綴じられています。

和本というのは、原則1枚の紙を二つ折りにしたものが糸で綴じられていて、この1枚の紙を「丁」と数えます。今風にいえば1丁は2ページに相当します。したがって本書は、都合46ページ分の図版を含むわけですが、多くが見開きの図なので、図版数でいえば、24図版、そして図示された蟲類(昆虫以外に蜘蛛も載っています)は全部で47種です。

内容はこんな感じです。

ご覧のように、虫たちはそれぞれ植物と取り合わせて描かれており、花鳥画ならぬ「花虫画」の様相を呈しています。伝統的な日本画の文法にのっとって描くと、必然的にこうなるのでしょう。

本書の作者は、日本画家の森本東閣(もりもととうかく)。

東閣は昭和22年(1947)に70歳で没したそうなので、これが数え年なら、明治11年(1878)の生まれです。東閣は他家を継いで森本姓となりましたが、元は日本画家・幸野楳嶺(こうのばいれい、1844-1895)の長男で、父楳嶺の門人・菊池芳文に師事しました。

緒言によれば、本書は実父・楳嶺の遺志を継いで、楳嶺がかつて編んだ虫類画譜の続編として上梓した旨が書かれています。したがって、本書は博物学的関心から編まれたのではなくて、あくまでも日本画の絵手本として作られたものであり、その描写が日本画風であるのも当然です。

本書で面白いのは、虫名の記載が「スジクロカバマダラ」とか「ウラナミアカシジミ」のように妙に細かいのもあれば、「カミキリムシ」とか「蟻」のように、至極大雑把なのもあって、その精粗の差が激しいことです。緒言には「本図附記する所の名称多くは世俗の称を用ゆ 科名学名に至りては誤なきを保せずと雖ども 是れ蓋し絵画資料に供する目的なれば 観者之を恕せよ」とありますが、画題として細かく描き分ける必要があった蝶類と、日本画の世界では脇役に過ぎない虫たちとの格差にも、日本画家の目線を感じます。

★

それにしても、この木版の味わいというのは何なんですかね。

和紙に摺られた多色木版による昆虫たちの優しさ、美しさは言うまでもありませんが、そこにさらに言葉を加えるならば、「懐かしさ」でしょうか。

もちろん私にしたって、明治時代を実際に生きていたわけではないんですが、明治の小説や祖父の昔語りから刷り込まれた往時のイメージが私の中には明瞭にあって、こういう刷り物を見ると、それが強く賦活されて「嗚呼…」とため息がもれます。

★

さっき写真を撮って気づきましたが、本書の表紙は版元「芸艸堂」の名を捺した、非常に凝ったものです。まさに美術専門書店の面目躍如。

でも、本書は格別の稀書というわけでもなくて、現時点でも複数の古書店で普通に売られているので、同好の方はぜひ手に取っていただければと思います。

【付記】 上記の幸野楳嶺の弟子にあたる竹内栖鳳が、画家として一本立ちする前、まだ十代の修業時代に描いた昆虫スケッチを、MOA美術館のツイートで拝見しました。https://twitter.com/moa_museum/status/1408004675484278784

肉筆画になると、その精細なること木版画よりもさらにすごいですね。こうなると下手な博物画よりもよっぽど真に迫っています。

草木の精、牧野富太郎 ― 2023年04月07日 06時35分23秒

牧野富太郎と聞くと思い出す本があります。

すなわち、飯沼慾斎(いいぬまよくさい、1783-1865)著、『草木図説』。

幕末の安政~文久年間にかけて出版された本草図譜で、後の植物図鑑のはしりです。江戸時代に出版された本草書は多いですが、これを植物図鑑のはしりと呼ぶわけは、改訂を繰り返しながら、植物図鑑として近代に入っても使われ続けたからです。

まず明治8年(1875)に、田中芳男(1838-1916)と小野職愨(おのもとよし、1838-1890)が、原著にラテン語の学名を加えるなどした『新訂草木図説』というのが出ています。

そして明治40年(1907)から大正2年(1913)にかけて、牧野富太郎がさらに加筆訂正した『増訂草木図説』が出ました(以下、「本書」と呼びます)。

(深緑のクロス装に銀の箔押しをした洒落た造本。全4巻から成ります)

(本書奥付)

(内容の一部)

★

私が本書を思い出したのは、その第1巻の冒頭に、彼の印象深い肖像写真が載っていたからです。

(「東京帝国大学理科大学植物学教室内実験室ニ於ケル牧野富太郎」)

大量の植物標本と西洋から輸入したであろう大判の植物図譜、それらが放つ博物学的香気に打たれるとともに、それらに囲まれて少壮の気を放つ牧野富太郎の姿に、私は大いに感銘を受けました。

これは私の想像ですが、ここで彼の周りを飾っている植物標本は、当然、彼自身が手ずから採集したものでしょうし、のみならず、いかにも値の張りそうな洋書類も、その多くが帝大の備品ではなしに、彼が実家の酒造業を傾け、さらに多額の借金までして蒐集に努めた、彼の個人蔵書ではないでしょうか。そう思って眺めれば、彼の強い自信に満ちた表情にも納得がいくのです。

★

ときに、明治8年版『新訂草木図説』の「附言」を書いたのは、慾斎の曾孫の飯沼長蔵です。

(本書収録の「新訂草木図説附言」末尾)

当時すでに曾孫の代になっていたわけですから、慾斎はずいぶん昔の人だと感じますが、驚いたことに、その慾斎の肖像写真も、本書冒頭には収録されています。

いつの撮影かは分かりませんが、慾斎はよっぽどハイカラな人だったのでしょう。

ついでに言うと、本書には田中芳男と小野職愨の写真も収められているので、そちらも載せておきます。

(田中芳男、1838-1916)

(小野職愨、1838-1890。小野の肖像写真は、今日現在、画像検索しても出てこないので、これはわりと貴重な画像です)

田中芳男は、名古屋の博物学者・伊藤圭介の弟子で、明治の日本で博物館のソフトとハードの基礎を築いた人。小野職愨は高名な博物学者・小野蘭山の曾孫に当たる植物学者です。こうした江戸と明治をつなぐ先輩たちに伍して、植物学の道をさらに切り開いていこうとする強い意思を、牧野富太郎の肖像写真からは感じます。

★

ドラマ「らんまん」は、牧野富太郎をモデルにしたフィクションの体をとっており、主人公の名前は「槙野万太郎」(配役・神木隆之介)になっています。そして、田中・小野のふたりも、「里中芳生」(いとうせいこう)、「野田基善」(田辺誠一)の名で、今後メインキャラ扱いで登場するそうです。

【付記】 本項執筆にあたって、俵浩三氏の『牧野植物図鑑の謎』(平凡社新書、1999)を参考にしました。

蝶百種 ― 2023年04月02日 17時49分56秒

昨日の速水御舟の絵から、日本画による昆虫表現について考えていました。

(表紙サイズは約18×24.5cm)

そこからさらに、『蝶百種』と題した画帖形式の図譜が手元にあるのを思い出しました。本来は上・下巻、あるいは上・中・下巻から成るもののようですが、手元にあるのは上巻だけです。

収録図版(Plate)数は全部で12。各図版が2~4点の図(Fig.)を載せており、収録図数は、上の目次にあるとおり全41図。ただし同じ種類で複数の図にまたがるものがある関係で、掲載種数は33種です(…ということは、全体で上・中・下の3巻構成だった可能性が高そうです)。

この上巻には、奥付や序言のようなものがどこにもないので、刊行年や版元、出版事情等は一切不明。ただ、描かれた蝶の一覧に台湾産のものが含まれていることから、おそらく台湾が日本に割譲された1895年(明治28年)以降に制作されたと思われ、もろもろ考え合わせると、明治の末から大正初めごろ、すなわち1900~1910年代に出版されたものだと想像します。

作者は春木南渓(生没不詳。活動期(※)1876-1916)。

南渓は、花鳥山水を能くした南画家の春木南溟(1795-1878)を祖父に、同じく春木南華(1818-1866)を父に持つ、画人一家に生まれた人。その人が、実弟の春木南峰(生没不詳)や、さらに後続世代に当たるらしい春木南汀や弟子筋とおぼしい南涛、南山、南湘(いずれも伝未詳)らとともに絵筆をとり、それを木版で起こしたのが、この図譜です。

(※)東京文化財研究所の「書画家人名データベース(明治大正期書画家番付による)」の掲載年代【LINK】。

★

ヒオドシチョウ(右)、コノハチョウ(左)を描いた第1図版。

この図だけからも、すでに並々ならぬものを感じます。

絵師も頑張りましたが、この彫りと摺りは見事だと思います。

ヨーロッパで刊行された極美の蝶類図譜(それを手に取ったことはありませんが)に劣らず、日本の木版技術の粋を尽くしたこの図譜も、また素晴らしい仕上がりと言ってよいのではないでしょうか。

ジャコウアゲハ(右)とクロアゲハ(左)。

そのクロアゲハの後翅の付け根のリアルな色合いに、思わず目を見張ります。

顔料の進歩で、青い蝶たちの発色も冴えています。左はオオムラサキ(♂)、右下はコシジミ、上の見慣れない蝶は台湾産のツマムラサキマダラ。

アオスジアゲハ。

朱の斑紋が美しいワタナベアゲハ(台湾産)。蝶の描写は、静的なものばかりでなく、こんなふうに飛翔の姿を捉えたものもあります。

ちなみに「ワタナベアゲハ」という和名は、台湾に駐在していた渡辺亀作(警部補)の名前に由来し、虫好きの彼が、日本昆虫学の開祖、松村松年(1872-1960)に標本を提供した関係で、この名が付いたんだそうですが【LINK】、渡辺警部補は1907年に台湾で起きた「北埔事件(ほくふじけん/台湾住民による抗日騒乱事件)」の際に命を落としており、なかなか穏やかならぬ歴史がそこにはあります。

なお、この『蝶百種』には蝶ばかりでなく、蛾も載っています。

たとえば上図。中央上はシロスジトモエ、右下はシンジュサン。

下図はホタルガです。

この点が、この図譜の「博物学的相貌」をさらに強めているように感じます。

★

ところで、この図譜を見て気づくのは、和名が現行のものとほぼ一致することです。

昆虫の標準和名は、上に出てきた松村松年によるところが大きく(この辺は小西正泰氏の受け売りです)、その名称や虫体の表現に、松村の『日本昆虫学』(1898)、『日本千虫図解』(1904~1907)、『続日本千虫図解』(1909~1912)あたりの影響があるのではないか…とぼんやり想像しますが、まだ調べたわけではないので、確証はありません。

そもそも、南画系の絵師がなぜ蝶の図譜づくりに駆り出されたのか?

絵師は画業修練として、実物の写生や模本づくりを盛んに行いましたが、この図譜はそうしたレベルを超えているようにも思います。

かつて、自分は日本的博物画について、以下のような一文を書いたことがあります。

(画像再掲。元記事はこちら)

「日本画の筆法による絵図に博物学的解説を付した、この種の図譜が、大正から昭和にかけて流行った時期があり、〔…〕かつて荒俣宏さんが激賞した、大野麥風(おおのばくふう、1888~1976)の『大日本魚類画集』(昭和12~19年=1937~44)はその代表で、それ以外にも、動物・植物を問わず、いろいろなジャンルで優美な作品が作られたのでした。

そこには、花鳥画の長い伝統、江戸期以来の「画帖」という出版ジャンルの存在、錦絵の衰退と前後して興った新版画運動のうねり、明治の消費拡大(さらに輸出の増大)に伴う染色工芸図案集へのニーズ、そして美しいものを欲する都市受容層の拡大…etc.、純然たる博物趣味とは別の要因もいろいろあったと思います。

それだけにこうした作品群は、いわば「博物図譜の日本的展開」として、大いに注目されるところです。」

そこには、花鳥画の長い伝統、江戸期以来の「画帖」という出版ジャンルの存在、錦絵の衰退と前後して興った新版画運動のうねり、明治の消費拡大(さらに輸出の増大)に伴う染色工芸図案集へのニーズ、そして美しいものを欲する都市受容層の拡大…etc.、純然たる博物趣味とは別の要因もいろいろあったと思います。

それだけにこうした作品群は、いわば「博物図譜の日本的展開」として、大いに注目されるところです。」

この本が生まれたのも、たぶん上のような文脈においてなのでしょう。

本書は国会図書館でも、さらに大学図書館の横断検索CiNii Booksでもヒットしないので、かなり稀な本だと思いますが、日本の昆虫図譜、ひいては博物図譜の歴史において決して無視できぬ作品だと思います。

★

冒頭にもどって「日本画による昆虫表現」ということについて述べれば、日本画は甲虫類のような硬質な対象を表現するのは苦手だと思いますが、鱗翅類のようなソフトな対象にはまことに好適で、これは花鳥画の筆法がそのまま使えるからではないか…と思いました。

天候早見盤 ― 2021年11月23日 11時29分36秒

前回のポケット・プラネタリウムの色使いから連想した品。

■Raymond M. Sager(監修)

Guest Weathercaster

Dial Press(New York)、第4版1961(初版1942)、25p.

Dial Press(New York)、第4版1961(初版1942)、25p.

これは星座早見盤ならぬ「天候早見盤」です。

題名は「客員気象予報士」といった意味でしょうか。一瞬、キワモノ商品かと思いましたが、初版が1942年に出た後、少なくとも20年近く版を重ねているので、結構まじめに作られ、まじめに受容された品のようです。監修者のレイモンド・セイガーは、1937年から「ニューヨーク・デイリーニューズ」紙で天気予報を担当していた人の由。

(裏表紙を飾るのは、アメリカの気象警報信号旗の一部)

★

「早見盤」は4層構造の円盤から構成されています。

これを外側から順に合わせることで、天候が予測できるというので、早速占ってみたいと思います。アメリカと日本では、気象条件がずいぶん違う気はしますが、表紙に「北緯25度以上用」とあるので、その言葉を信用しましょう。材料とするのは、本日午前6時の名古屋の気象データです(日本気象協会のページを参照)

(1)まず一番大きな「風向ダイヤル(WIND DIAL)」から合わせます。

名古屋の風は西北西。ダイヤルは8方位表示なので、とりあえず「WEST」に合わせてみます。さらに副目盛りとして、「BACKING-STEADY-VEERING」というのがあって、「steady」は一定方向の風が続いている状態、「veering/backing」は、過去数時間で風向きが「時計回り/反時計回り」に変化した状態を指します。名古屋では過去6時間で北西から西北西に風向が変化したので、「BACKING」を選んでみます。

(2)次は「気圧ダイヤル(BAROMETER DIAL)」です。

数値はアメリカ式に「水銀柱インチ(inHg)」で表示されています。1水銀柱インチ=33.86ヘクトパスカル(hPa)に相当します。名古屋の気圧は1002.7hPa=29.61inHg なので、「29.5 TO 29.7」の目盛に合わせます。

(3)次は「気圧変化ダイヤル(BAROMETER CHANGE DIAL)」です。

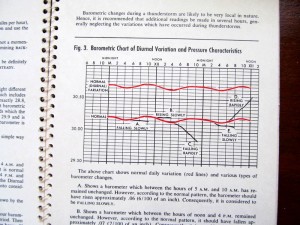

6時間前と比べて気圧が上昇しているか下降しているか、それを下図を手がかりに、気圧の日内変動も考慮して判別し、目盛を合わせます。

(赤線が通常の気圧の日内変動)

昨日24時の名古屋の気圧は、1001.1hPa=29.57inHgだったので、「RISING SLOWLY」を選びます。

(4)最後は「現在の天気ダイヤル(PRESENT WEATHER DIAL)」です。

名古屋は良く晴れているので、「CLEAR」に合わせます。

★

(再掲)

こうして4つのダイヤルを合わせると、▼マークのところに「T521」というコードが読み取れます。このコード番号を、巻末のコード表を使って「天候予測キー(Weather Prediction Key)」に変換します。(「早見盤」と言いながら、あんまり「早見」になってない気がしますが、何しろ本品は科学的正確さを売り物にしているので、そこは我慢です。)

最終的に得られた予測は「CF7」。

●最初のアルファベットは晴雨予想で、「C」は「Fair and cooler(晴れて寒い)」を意味します(coolerやwarmerというのは平年との比較においてです)。

●次いで2番目のアルファベットは、今後12ないし24時間の間に予想される風速で、「F」は「Fresh(やや強い風)」の意味。風速でいうと時速19~24マイル、すなわち秒速8.6~11mで、日本の天気予報だと「静穏」から「やや強い風」に相当します。

●そして3番目の数字は、今後12時間の風向予測で、「7」は「West or Northwest winds(西または北西の風)」を意味します。

(天候予測キー解説一覧)

日本気象会による12時間後予測、すなわち午後6時の天候は、「晴れ、気温10度、西北西の風4m」です。また、この間の最高気温は13度、風向は「北西ないし西北西」、風速は「3mないし5m」となっています。風速を除けば、全体としてこれは結構当たってるかもしれませんね。

★

自前の観測設備がない限り、これを使うには気象サイトを参照せざるを得ず、そこには天気予報も当然載っていますから、この早見盤の出番は結局ないことになります。でも、実際にこれをくるくる回してみると、天候を予測するには、現在の気圧や風向だけでなく、直近6時間の変化が重要なパラメーターであることも分かって、にわか気象予報士の気分を味わえます。

「ハリー・ポッターと魔法の歴史」展によせて(5)…薬草学(下) ― 2021年09月24日 17時53分17秒

書いていてちょっと疲れてきました。

思うに、ハリー・ポッター展にかこつけて手元の品を紹介しても、それで何か新しい事実が明らかになるわけでもないし、ポッター展の見方が深まるわけでもないので、そろそろ羊頭狗肉的な記事は終わりにしなければなりません。

ただ、ポッター展に触発されて、身辺に堆積したモノを眺めるとき、「はるけくも来たものかな…」と、個人的には感慨深いものがあります。(そして本の虫干しもできたわけです。)

★

感慨といえば、「薬草学」の章の冒頭に登場した、ニコラス・カルペパーの『英語で書かれた療法と薬草大全(English Physician and Complete Herbal)』、あれも個人的には思い出深い本です。手元の一冊は、7年前の冬にペンシルバニアの古書店から購入したものですが、その店主氏の困苦を思いやって以下の記事を書いたのでした。

■何とてかかる憂き目をば見るべき

彼は今どうしているのだろう…と思って、(余計なお世話かもしれませんが)検索したら、お店は無事に存続しているようで、大いにホッとしました。良かったです。

★

虫干しついでに、本の中身も見ておきます。

手元にある本は第1巻の標題ページが欠けており、正確な刊年は不明ですが、1794年ごろの版のようです。

(第1巻といっしょに綴じられた第2巻の標題ページ)

内容は上のような解説編と、さらに図版編からなり、解説編の方はイギリス国内向けに、植物名がラテン語ではなく、すべて平易な英語名になっているのが特徴です。その名称も「犬の舌」とか「聖ヨハネの麦芽汁」とか、いかにも民俗的な面白さがあります。和名を当てれば、それぞれ「オオルリソウ」と「セイヨウオトギリソウ」で、特に後者は非常にポピュラーな薬草です。

図版編の方は、上のような小さな植物図を収めたプレートが全部で29枚含まれていて、なかなか見ごたえがあります。

さらにその後ろに、朱刷りで解剖学の知識を伝える図が全11枚つづきます。

この本は、いわば当時の『家庭の医学』であり、18世紀の一般人の医学知識がどんなものだったかを知る意味でも、興味深いものがあります。

そして最後の1枚は、12星座と身体各部の対応関係を示す、古風な「獣帯人間」の図。19世紀を前にしても、まだまだミスティックな疾病観は健在で、本書がハリー・ポッター展に登場する資格は十分にあります。

そういえば、著者のカルペパーは薬剤師免許を持たなかったので、ロンドンの医師会と衝突し、1642年に魔術を使った廉で裁判にかけられた…というエピソードが、展覧会の図録に書かれていました。(結局無罪になったそうです。)

★

以下、補足のメモ。昨日の文章に、「ヨハン・シェーンスペルガー(Johann Schönsperger the Elder、1455頃-1521) が手がけた、『健康の庭(Gart der Gesundheit)』」という本が出てきました。記事を書いてから気づきましたが、ハリー・ポッター展では、この本は「魔法薬学」のコーナーに登場しています。

(チラシより)

ただし、チラシにはヤコブ・マイデンバッハという名前が挙がっており、また図録には『Hortus Sanitatis』というタイトル――同じく「健康の庭」という意味のラテン語です――が記されています。

書誌がややこしいですが、シェーンスペルガー(別名 ハンス・シェーンスバーガー)は、1485年に出たアウグスブルク版(ドイツ語版)の版元であり、マイデンバッハは、1491年に出たマインツ版(ラテン語版)の版元です。

そして、この二つの『健康の庭』は内容がちょっと違っていて、ラテン語版はドイツ語版をタネ本にしつつも、そこに動物や鉱物由来の薬物を大幅に増補したものです(ドイツ語版は薬草専門)。まあ著作権のない時代ですから、そういう図太いパクリ本も横行したのでしょう。

★

まだまだ関連して触れたい本はありますが、冒頭で書いたように、強いてハリー・ポッター展と絡める必然性は薄いので、それらは折を見て、また単品で扱いたいと思います。(錬金術や、魔法生物の話題もちょっと手が回りかねるので、今回は割愛します。例によって例のごとく竜頭蛇尾也。)

(この項おわり)

「ハリー・ポッターと魔法の歴史」展によせて(4)…薬草学(中) ― 2021年09月23日 12時13分34秒

昔の本草書の破片たち。破片だけでは、ものの役に立ちませんが、当時の雰囲気を味わうにはこれで十分です。ちょっとしたホグワーツ気分ですね。そしてまた時代を追って見ていくと、学問や印刷技術の進歩が見て取れて、なかなか興味深いです。

これが昨日いった「インキュナブラ」の例で、1485年にヨハン・ペトリ(Johan Petri、1441-1511)が出版した『Herbarius Pataviae』(「パドヴァ本草」と訳すのか)の残欠。

いかにも古拙な絵です。この挿絵で対象を同定するのは困難でしょう。

キャプションには、ラテン名は Fraxinus、ドイツ名は Espenbaum とあります。でも前者なら「トネリコ」(モクセイ科)だし、後者の espen は aspen の異綴で、「ヤマナラシ、ポプラ」(ヤナギ科)の由。確かに葉っぱはポプラっぽいですが、トネリコにしろポプラにしろ、背丈のある樹木ですから、こんなひょろっとした草の姿に描かれるのは変です。下の説明文を読めば、その正体が明らかになるかもしれませんが、この亀甲文字で書かれたラテン語を相手に格闘するのは大変なので、これは宿題とします。

ちなみに、この1485年版の完本(ただし図版1枚欠)が、2014年のオークションに出た際の評価額は、19,200~24,000ユーロ、現在のレートだと約250~300万円です(結局落札されませんでした)。もちろん安くはないですが、同時代のグーテンベルク聖書が何億円だという話に比べれば、やっぱり安いは安いです。そして150枚の図版を含んだ本書が、1枚単位で切り売りされたら、リーズナブルな価格帯に落ち着くのも道理です。

こちらも1486年に出たインキュナブラ。ヨハン・シェーンスペルガー(Johann Schönsperger the Elder、1455頃-1521) が出版した、『健康の庭(Gart der Gesundheit)』の一部で、描かれているのはベリー類のようですが、内容未確認。

この風情はなかなかいいですね。中世とまでは言えないにしろ、中世趣味に訴えかけるものがあります。「いい歳をして中二病か」と言われそうですが、ここはあえて笑って受け止めたいです。

★

これが100年経って、16世紀も終わり近くになると、植物の表現もより細かく正確になってきます。

アダム・ロニチェル(Adam Lonicer、1528-1586)が著した『草本誌(Kräuterbuch)』の1582年版より。これなら種の同定もできそうです。

(同書の別のページ。本書は6葉セットで買いました)

また図版の配置も整い、本の表情がいかにも「植物図鑑」ぽいです。植物図譜にも近代がやってきた感じです。

上はフォリオサイズの大判図譜の一部。イタリアのマッチョーリ(Pietro Andrea Mattioli、1501-1577頃)による、『Medici Senensis Commentarii』(これまたよく分かりませんが、「シエナ医学注解」とでも訳すんでしょうか)の1572年版(仏語版)より。

ここには植物(※)を慕う虫たちの姿が描かれていて、生態学的視点も入ってきているようです。後の植物図譜にも、虫たちを描き添える例があるので、その先蹤かもしれません。

(※)左側は「Le Cabaret」、右側は「Asarina」とあります。

キャバレーは、今のフランス語だとパブやナイトクラブの意らしいですが、植物名としては不明。見た目はナスタチウム(金蓮花)に似ています。アサリナは金魚草に似た水色の花をつける蔓植物とのことですが、これもあまりそれっぽく見えません。あるいはカンアオイ(Asarum)の仲間かもしれません。

(珍奇な植物がどんどん入ってきた時代を象徴するサボテン)

★

ハリー・ポッター展から離れてしまいましたが、会場に並んでいるのも、要は“こういう雰囲気”のものです。会場に行けない憂さを、こうして部屋の中で晴らすのは、慎ましくもあり、人畜無害でもあり、休日の過ごし方としてそう悪くはないと信じます。

(さらに「下」につづく)

最近のコメント