雑草のくらし ― 2023年12月17日 15時00分03秒

先日、新聞紙上でその訃が報じられた甲斐信枝氏(1930-2023)。

その代表作が『雑草のくらし―あき地の五年間―』(福音館、1985)です。

京都・比叡山のふもとの小さな空き地に、著者は5年間通い詰め、その観察とスケッチをもとに本書は作られました。甲斐氏の訃報を聞いて、すぐにこの本を再読したかったのですが、部屋の奥の奥にあったため、探すのに手間取りました。改めてページを開き、これはすごい本だと思いました。

1年目の春、むき出しの土から次々と顔を出し、勢いよく広がっていくのはメヒシバです。そして夏ともなれば、エノコログサとともに無数の種が地面にこぼれ落ちます。

2年目の春、メヒシバやエノコログサがいっせいに芽ぶくかたわらで、ナズナ、ノゲシ、ヒメジョオンなどがぐんぐん大きくなり、日光を奪われたメヒシバやエノコログサは死に絶えていきます。

しかし、それらをしのいで巨大化し、空き地を覆い尽くした植物があります。

その名のごとく、荒れ地に侵入して繁茂するオオアレチノギクです。

2年目の冬、空き地はオオアレチノギクに覆われ、それを見下ろすように、さらに巨大なセイタカアワダチソウがそびえています。

3年目。今度はカラスノエンドウが先住者に蔓をまきつけて伸び上がり、さしものオオアレチノギクも、日光を奪われてほとんど姿を消してしまいました。

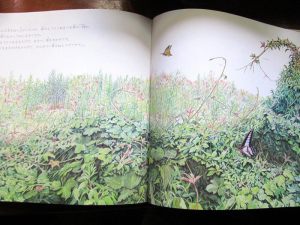

夏にはさらに大物がやってきます。蔓を伸ばし、すべての草の上に覆いかぶさるクズとヤブガラシです。そして、つる草の攻撃にも負けず、さらに繁茂するセイタカアワダチソウ。

4年目の春。種子で増える一年草に代わって、冬も根っこで生き続けるスイバが勢力を広げます。

「やがて、地下茎をもつ草同士の、いっそうはげしいたたかいがはじまる。

大きな葉っぱをひろげて、波のようにおおいかぶさってくるクズ。

長いまきひげでまきつき、つながりあってすすむヤブガラシ。

一年一年根っこをふとらせ、がんばっていたスイバも。

じょうずに生きのこっていたヒメジョオンも、

つぎつぎと葉っぱの波にのみこまれていく。

その波をつきぬけて、セイタカアワダチソウはぐんぐんのびていく。」

大きな葉っぱをひろげて、波のようにおおいかぶさってくるクズ。

長いまきひげでまきつき、つながりあってすすむヤブガラシ。

一年一年根っこをふとらせ、がんばっていたスイバも。

じょうずに生きのこっていたヒメジョオンも、

つぎつぎと葉っぱの波にのみこまれていく。

その波をつきぬけて、セイタカアワダチソウはぐんぐんのびていく。」

「思い出してごらん、あのさいしょの春の畑あとを。

草たちは栄え、そしてほろび、

いのちの短い草はいのちの長い草にすみかをゆずって。

いまはもう、ぼうぼうとした草むらとなった。」

草たちは栄え、そしてほろび、

いのちの短い草はいのちの長い草にすみかをゆずって。

いまはもう、ぼうぼうとした草むらとなった。」

そして、5年目の春。草むらの草は取り払われ、ふたたび空き地となりました。

そこに最初に芽吹いたのは、あのメヒシバやエノコログサたちです。

「短いいのちを終わり、消えていったメヒシバやエノコログサは、

種子のまま土の中で生きつづけ、自分たちの出番がくる日を、

じっと待っていたのだ。」

種子のまま土の中で生きつづけ、自分たちの出番がくる日を、

じっと待っていたのだ。」

「命のドラマ」というと月並みな感じもしますが、身近な空き地でも、我々が日ごろ意識しないだけで、激しい命のドラマが常に展開しているのです。植物は無言ですが、耳をすますと、なんだか法螺貝や鬨の声が聞こえてくるようです。

★

この本は純粋な科学絵本ですから、そこに教訓めいたものを求める必要は一切ありません。しかしこれを再読して、思わず昨今の政治状況を連想したのも事実で、私も甲斐氏のひそみにならい、政治の主役たちの変遷をじっくり観察しようと思います。

ただ、甲斐氏は植物のドラマをいわば「神の視点」で捉えましたが、自らが暮らす国の行く末については、そんなわけにはいきません。我々は否応なくそのドラマに参加しているプレーヤーであり、そこに影響を与え、かつ影響を受ける存在だからです。いうなれば、草の上で暮らす虫や土中の生き物が、ホームグラウンドである空き地の五年間をじっと見守っている――私の立ち位置はそんな感じだと思います。

コメント

_ S.U ― 2023年12月18日 07時07分27秒

_ 玉青 ― 2023年12月18日 11時26分57秒

新顔の外来植物が登場したり、気象条件も変わったり、植物たちの物語は現在も日々新たに進行中ですね。古顔のオオマツヨイグサにしても、新顔のオオキンケイギクや、ナガミヒナゲシにしても、花だけ見ていると実に可憐だし、そもそもすべては人為なのに、一方的に嫌われ者扱いされるのは可哀想な気もしますが、そんな同情も、彼らには無用のもので、彼らは彼らの論理で今後も繁殖を続けていくのでしょう。まさにそれが自然、「自ずから然り」ということかもしれませんね。

_ S.U ― 2023年12月18日 19時57分59秒

>ナガミヒナゲシ

あ、あれは外来の雑草だったのですか。

私は、ご近所の花壇から漏れ出したものだと思って、「ポピー、ポピー」と呼んでいました。

あ、あれは外来の雑草だったのですか。

私は、ご近所の花壇から漏れ出したものだと思って、「ポピー、ポピー」と呼んでいました。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

小学生の頃、未来の街の絵というのを図画で繰り返し描かされた記憶があります。たいてい高層ビルの間の空中に道路のある絵を描いて、それはその通りになりましたが、雑草を描いた人は記憶になく、それでも雑草はいまでも都会に残っています。