夏から秋へ ― 2025年08月23日 08時02分36秒

今日は旧暦の7月1日、文月朔日です。

旧暦の歳時記だと、1~3月が春、4~6月が夏、7~9月は秋、そして10~12月を冬に配当しているので、いよいよ今日から秋です。

旧暦は「太陰太陽暦」といわれるように、月の満ち欠けを基準にした29.5日周期と、太陽が天球を一周する365.25日周期を整合させるため、ときどき「閏(うるう)月」をはさむ必要があります。今年がまさにそれで、旧暦6月の次に「閏6月」が入ったので、新暦との差が大きくなりました。(去年だと、8月4日が旧暦7月1日でした。)

上のような理解とは別に、伝統的季節区分のひとつに、24節気の「立秋」というのもあります。立秋は、夏至と秋分のちょうど真ん中の日で、こちらに従えば、すでに8月7日から秋です。24節気は純粋に太陽の運行に基づく、いわば太陽暦ベースの考え方なので、今年はやっぱり文月朔日との差が大きくなりました。(立秋は毎年8月7日ごろで一定しています。)

★

いずれにしても、今日から名実ともに秋

…のはずですが、現実はご覧のとおり。

異常気象だ、地球温暖化の影響だ、と連想はすぐそこに行きますが、江戸中期の狂歌師、鯛屋貞柳(たいや ていりゅう、1654-1734)の作に、

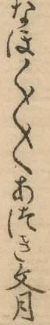

涼しかろとおもひまゐらせ候に なほなほなほなほあつき文月

というのを見つけました。刊本だと、「なほ」のところが「く」の字形の繰り返し記号になっていて、その連なりに作者のうんざり気分がよく出ています。

(『貞柳翁狂歌全集類題』(関西大学図書館所蔵)

出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/100346088)

江戸時代だからといって、文月とともにスパッと秋が来たわけではなく、人々はふうふう暑い息を吐いていたことが分かります。まあ、気温は今より低かったかもしれませんが、暑さ寒さは主観的な体験なので、貞柳にいわせれば「暑いものは暑いんだ」というところでしょう。

★

日中は38度の灼熱地獄に、いったい秋はどこに?と思いますが、昨夜ふと気づきました。日が落ちると、あちこちで虫の声が聞こえることに。

こういう微妙な季節感を、俳句では「夜の秋」という季語に込めました。

「夜ともなれば秋めいた感じがする。けれども実際にはまだ夏だ」ということで、これは夏の季語です。したがって俳句の約束事としては、すでに今日から使えませんが、感覚的にはぴったりです。

涼しさの肌に手を置き夜の秋 虚子

手花火の香の沁むばかり夜の秋 汀女

手花火の香の沁むばかり夜の秋 汀女

★

地球の公転に滞りはなく、北半球ではこの先ますます日は短く、太陽の南中高度も低くなっていきます。その底堅い事実に則り、異常は異常なりに、季節は移り変わりつつあります。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。