「天球の回転について」を原文で読了 ― 2021年09月02日 09時55分35秒

ラテン語はとにかく単語の活用と変化が大変なんだと聞かされていました。

たとえば動詞だったら、主語の人称と数、時制、能動か受動か…等々に応じて、すべて活用形が違うと聞くと、相当クレージーな言語に思えます。入門書には、「そうは言っても、そこにはある程度規則性があるので、慣れれば大丈夫」みたいな慰めが書いてありますが、これはまさに慰めにすぎず、そもそも本当に「慣れる」ことがあるのかどうかすら怪しい気がします。中には、「ラテン語を何十年もやってきた私にも、まだ分からないことがある。だから、初心者の皆さんに分からないことがあっても当然で、安心してください」みたいな、ぜんぜん安心できないことが書いてあったりもします。

名詞もまた同じで、こちらには格変化というのが伴います。

英語だと I、my、me…のように、人称代名詞に化石的に残っているだけの格変化が、ラテン語だとすべての名詞に生じ、その変化のパターンも多様で、まずは第1変化、次に第2変化、第3変化というのがあって、辞書の後ろの活用表を見ると、さらに第4変化、第5変化というのまで載っています。

その第3変化までこぎつけたところで、早くも「これはたまらん」と音を上げかけていました。

★

しかし―です。

そんな折にネット記事を読んでいて、例のコペルニクスの『De Revolutionibus Orbium Coelestium』という書名が、ふと目にとまりました。そして、その意味を考えたとき、突如さとったのです。ここに出てくるのは、すべて第3変化名詞であり、Revolutionibus は複数与格(~に、の形)、Orbium と Coelestium は複数属格(~の、の形)であり、冒頭の前置詞 De(~について)と合わせて、全体は「諸天の諸球の諸回転について」の意味だと。意味をおさえて訳せば、まさに『天球回転論』ですね。

まあ、revolution も orb も celestial も英語に入っていますから、字面からその意味は何となく想像がつくのですが、その文法上の建て付けが分かって、はじめて対象がシャープな像を結んだ気がします。

「これはたまらん」と、ふうふう言いながらも、やればやっただけのことはあります。

これぞコペルニクス的転回…とまでは言いませんが、私にとっては確かにひとつの成功体験であり、アッハ体験でした。これを励みにもう少し頑張ってみます。

★

というわけで、私は「De Revolutionibus Orbium Coelestium」を、原文で読了したと胸を張って言えるわけです。(そうでしょう?ちがいますか?)

アドラーのヴァーチャル展示 ― 2021年09月04日 10時32分28秒

Googleが世界中の美術館・博物館と連携して、ヴァーチャル展示会を提供している、「Google Arts & Culture」というサービスがありますが、その中にシカゴのアドラー・プラネタリウムが、テーマを決めて自館の収蔵品をあれこれ紹介しているページがあるのに気づきました。

■Google Arts & Culture :Adler Planetarium のトップページ

アドラー・プラネタリウムのコレクションは、いわゆる天文アンティークに類する品を含め、広く古今東西の天文関連の文物を対象にしているので、バラエティ豊かで、目で見て楽しいです。しかも、ヴァーチャル展示は、ほんのさわりを紹介しているだけで、その向こうにはさらに多くの品が山とあるわけですから、本当にすごいです。

こういうのを見ると、「いいなあ」と思と同時に、同様のコレクションを自分でも持ちたいと思ってしまうのが、私の弱点です。こんなことを真顔で言うと、何だか見てはいけないものを見るような目で見られるかもしれません。でも、Jリーグにあこがれて練習に励む小学生のように、夢を抱き、目標を高く持つことは決して悪いことではないはずです。

とはいえ、私は小学生ではないし、その夢がかなう可能性はゼロなので、世間的には全く無意味な試みです。それでも、自分だけの「小さなアドラー」が持てたら、それだけで心豊かな老後を送れるような気がします。

-------------------------------------------------------------------

【閑語】

いよいよ政局ですね。「政治と政局は違う」というのは正論で、「今はそんなことで騒いでいる状況ではない」というのも確かですが、しかし今の局面だからこそ、この先の展開は大いに気になるし、水面下での後ろ暗い動きにも、十分目を向けておきたいと思います。このゴタゴタの中から、人間について学べることも多いでしょう。

ときにふと気になったのですが、ひょっとして「人間、口ではどんな綺麗事を言っても、所詮は私利私欲で動いているんだ」というのが、2021年現在の日本の「本音」であり、共通認識になってはいないでしょうか?でも、私はそれに当たらない実例をたくさん見聞きしてきました。信じられない人には信じられないかもしれませんが、私利私欲で動かない人はたしかにいるのです。それも少なからず。

問題は、今の永田町にそういう人がどれだけいるかです(これは自民党に限りません)。少なくとも、総裁選に関して言うと、「赤あげて、白あげて」の旗揚げゲームのように、出馬を宣言したり、こそこそ引っ込めたりする人は、欲得づくの心底が透けて見えて、最初から論外でしょう。

アドラーは一日にして成らず ― 2021年09月05日 11時15分25秒

昨日も触れましたが、シカゴのアドラー・プラネタリウム(1930年開館)は、天文博物館を併設していて、天文分野に限っていえば、そのコレクションはヨーロッパの名だたる博物館――ロンドンの科学博物館、パリの国立工芸館、ミュンヘンのドイツ博物館等にもおさおさ劣らず、西半球最大というのが通り相場です。

しかし、それほどのコレクションがどうやってできたのか?

20世紀の強国、アメリカの富がそれを可能にしたのは確かですが、逆にお金さえあれば、それが立ちどころに眼の前に現れるわけではありません。そこには長い時の流れと熱意の積み重ねがありました。

…と、相変わらず知ったかぶりして書いていますが、創設間もない時期に出た同館のガイドブックを見て、その一端を知りました(著者のフォックスは、同館の初代館長です)。

■Philip Fox

Adler Planetarium and Astronomical Museum of Chicago.

The Lakeside Press (Chicago), 1933. 61p.

Adler Planetarium and Astronomical Museum of Chicago.

The Lakeside Press (Chicago), 1933. 61p.

以下、ネット情報も交えてあらましを記します。

結論から言うと、アドラー・コレクションの主体は、既存のコレクションを買い取ったものです。もちろん創設以来、現在に至るまで、そこに付け加わったものも多いでしょうが、核となったのは、メディチ家とならぶフィレンツェの富豪貴族、ストロッツィ家のコレクションでした。

500年近く前に始まった、同家の科学機器コレクション、それが19世紀末にパリの美術商、ラウル・ハイルブロンナー(Raoul Heilbronner、?-1941)の手に渡り、次いで第1次世界大戦後に、名うての美術商・兼オークション主催者だったアムステルダムのアントン・メンシング(Antonius Mensing、1866-1936)が、それを手に入れました。この間、ハイルブロンナーとメンシングは、それぞれ独自の品をそこに加え、コレクションはさらに拡大しました(その数は全体の3割に及ぶと言います)。

工匠の技を尽くしたアストロラーベ、ノクターナル、アーミラリー・スフィア、天球儀、日時計、古い望遠鏡…等々。その年代も、まだ新大陸が発見される前の1479年から、アメリカ建国間もない1800年にまで及ぶ、目にも鮮やかな逸品の数々。メンシングはその散逸を嫌い、アドラーが入手したときも、一括購入というのが販売の条件でした。

約600点から成る、この一大コレクションを購入した際の資金主が、百貨店事業で財を得た、地元のマックス・アドラーで、これは旧世界の富豪から、新世界の富豪への時を超えた贈り物です。

(Max Adler、1866-1952)

以上のような背景を知るにつけ、「アドラーは一日にして成らず」の感が深いです。

★

気になるその購入価格は、ちょっと調べた範囲では不明でした。

ただ、箱物であるプラネタリウム本体も含めた、その建設費用の総額が約100万ドル(参考LINK )だそうで、もののサイトによるとこれは現在の1600万ドル、日本円でざっと17億円にあたります。600点のコレクションの中には、とびきり高いものも、そうでないものもあると思いますが、丸めて平均100万円とすれば6億円、建設費用全体の3分の1~半分ぐらいがコレクション購入に充てられたのでは…と想像します。

なんにせよ豪儀な話です。

では、わが家の「小さなアドラー」の方は、1点あたり平均1万円、総額600万円ぐらいで手を打つか…。私は車も一切乗りませんし、維持費が馬鹿にならない車道楽の人の出費に比べればささやかな額でしょう。それにしたって、小遣いでやりくりするのは大変で、これぐらいのところでせっせと頑張るのが、身の丈にあった取り組みという気がします。小さなアドラーだって決して一日にしては成らないのです。

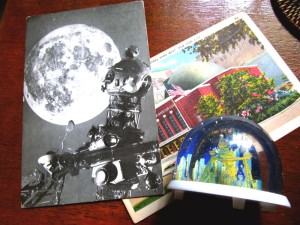

(これぞホンモノの「小さなアドラー」。1933年シカゴ博のお土産品)

★

最後にちょっと気になったのは、アントン・メンシングのことです。

メンシングの名前は以前も登場しました。ただ、その登場の仕方があまり芳しくなかったので、科学的な身辺調査の実施状況も含めて、「小さなアドラー」の主として、いささか御本家のことが慮(おもんぱか)られました。

■業の深い話

プラネタリウムの美学(前編) ― 2021年09月07日 11時23分11秒

昔、「プラネタリウムはあまり好きじやない」と書いた気がします。

我ながら大胆な言い分ですが、当時の思いとしては、プラネタリウムはいわば「星の世界の動物園」であり、生の自然に触れるのとは根本的に違うんだ…とか、プラネタリウムで和気あいあいと過ごすのもいいけれど、星を眺めるというのは、本来もっと孤独な魂の営みなんだ‥・みたいな気分だったと記憶しています。

自分が言いたかったことは分かります。

でも、了見としてはちょっと狭かったですね。

動物園には動物園の美学があります。

あるいは動物園でしか感じられない情調一悲しさや淋しさ-もあります。動物たちの目も悲しいし、それを眺める人間の目も悲しい。そこには野生への回帰を求めつつ、結果的にその対極へと至った人間の戸惑いが満ちています。

プラネタリウムも同じです。

プラネタリウムは星空をシミュレートする施設というよりも、星空に寄せる人間の思いをなぞる場所じやないでしょうか。そこにはある種の切なさがあります。無限の星にあこがれながら、同時にそれが叶わぬことを知っている者の悲哀といいますか。

それに動物園だろうが、プラネタリウムだろうが、しょせん人間は孤独から逃れられないものです。

そんな思いを抱きながら、あらためてプラネタリウムの美学――平たくいえば「カツコよさ」――を振り返ってみます。

(この項つづく)

プラネタリウムの美学(中編) ― 2021年09月08日 15時46分29秒

最近、プラネタリウムがカッコよく描かれたイメージを続けざまに目にしました。

そこからいろいろ考えが広がって、昨日の感傷も生じたのですが、あまり感傷的になりすぎても良くないので、以下もう少し即物的に記してみます。

★

プラネタリウムは星の世界の動物園だと書きましたが、ずばり「動物園のプラネタリウム」というのがあります。

「ライプツィヒ動物園プラネタリウム(Planetariumu im Leipziger Zoo)」。

読んで字のごとく、ライプツィヒ動物園に隣接して建てられた公共プラネタリウムです。

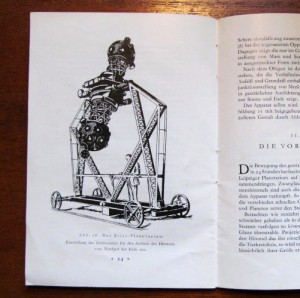

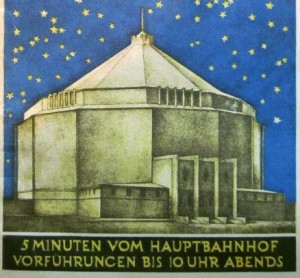

その案内パンフレットが上の冊子ですが、何とも夢のある表紙ですね。そしてカッコいいです。

★

ここは1926年から1943年まで、わずか20年足らずの間だけ存在しました。

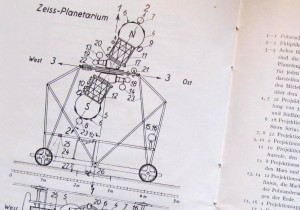

(巨大なツァイスⅡ型機)

草創間もないツァイス社のプラネタリウムを見学した、当時のライプツィヒ市長の肝いりで、ドイツでも2番目にオープンした大型プラネタリウムとして、市民の人気を博しましたが、1943年12月の空襲によって焼失、以後再建されることはありませんでした。

(ちなみにドイツ最初の大型プラネタリウムは、同じく1926年にオープンしたバーメン・プラネタリウムで、こちらも1943年の空襲で失われました。)

今は跡形もなく消えた、幻の星の劇場。

「最寄駅から5分、夜10時まで上映」の文字で人をひきつけ、星降る夜にサーカスのテントのような建物で演じられた星たちの芝居。それを眺めた人たちの目の輝きを想像すると、やっぱり多少感傷的になってしまいます。

★

上の記述はドイツ語版Wikipedia(LINK)の引き写しですが、そこにはちょっとした後日談も記されていました。それは1992年になって、ライプツィヒ動物園内の水族館のドームを使って、小さな「動物園プラネタリウム」が再開したというエピソードです。ツァイス製のかわいらしいZKP-2P型機を据えて上映を行ったそうですが、あまりお客さんが入らなかったのと、夏場の暑さの問題で1996年にあえなく廃止。現在、ライプツィヒ市にプラネタリウムは存在しないそうです。

(これまた独語版wikipediaより、ZKP-2型機。傍らに人が立ったときの大きさを想像して、上記のツァイスⅡ型機と比べてください。)

星は手が届かないからこそ、いっそう美しく感じられます。

プラネタリウムも、こうして心の中だけに存在するようになると、いっそう美しく、いっそう光を放って感じられる…というのは、何だかへそ曲がりのようですが、一面事実じゃないでしょうか。

1枚の絵から話を強引にふくらませて、「プラネタリウムの美学の中核には郷愁がある」と、今日のところは一応まとめておきます。

(要領を得ぬまま後編につづく)

プラネタリウムの美学(後編) ― 2021年09月09日 08時34分53秒

もう一つの「カッコいい」プラネタリウムのイメージを載せます。

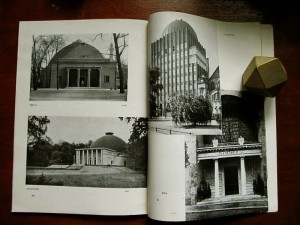

上はカール・ツァイス社が出した、自社製品紹介パンフ(1951年)。

プラネタリムの象徴ともいえる、真っ黒なダンベル型のフォルムが、碧い星空をバックに浮かび上がり、ハ-ドなカッコよさが横溢しています。

今もカッコよく目に映るということは、このカッコよさはかなり普遍性を備えたもので、たとえば大阪市立電気科学館の古絵葉書↓を見ると、戦前の日本でも同じような美意識が共有されていたことが分かります。

(モチーフは同館のツァイスⅡ型プラネタリウム)

★

プラネタリウムはその映像、すなわち「ソフト」が肝で、それこそが人々の心を捉えるのでしょうが、それを生み出す「ハ-ド」のほうも、それに劣らずカッコいい。このデザインは、一体どのようにして生まれたのか?

もちろん普通に問えば、「機能を形にしたらこうなった」という当たり前の答が返ってくるでしょう。でも本当にそれだけなのか…?

★

プラネタリウムが誕生した20世紀の第1四半期は、インダストリアル・デザインの考えが、やはりドイツで生まれた時期と重なっています。

機能を追求すれば、おのずとそこに用の美が生まれる…というのは素朴すぎる考え方で、「カッコいい」デザインが生まれるためには、やはり機能性と形象美を両立させようという、作り手の明確な意識が必要です。無骨な工業製品であっても、やはり美しさが必要だと考えたのが、当時のインダストリアル・デザイナーたちで、ツァイスの技術者も、意識的か無意識的かはさておき、その影響を受けて投影機を設計したのは、ほぼ確実だという気がします。

(バウハウスで学んだXanti Schawinsky(1904 –1979)がデザインした、オリベッティ社のタイプライター。Wikipediaより)

ひょっとしたら、そのことを論じた人もすでにいるかもしれませんが、今はまったく資料がないので、この話題はネタとしてとっておきます。

★

また投影機だけではなく、プラネタリウムのドーム建築にも、当時の建築思潮――たとえば歴史主義とモダニズムとの相克――の影響が見て取れるはずですが、このことも今は文字にする準備がありません(何だかんだ竜頭蛇尾で恐縮ですが、たぶんこれは同時代の天文台建築史と重なる部分が大きく、そこからきっと道も開けることでしょう)。

(上記パンフレットに掲載された世界のプラネタリウム。左上から反時計回りにベルリン、マンハイム、ローマ、ハノーヴァー)

(同 フィラデルフィア、ハーグ、ブリュッセル、ロサンゼルス)

★

余談ながら、ツァイス投影機の魅力(の一つ)は、そのメカメカしさにあると思うので、それを論じるには「メカメカしさの美の系譜」という切り口も必要になります。そうなると松本零士氏が描く、いわゆる「松本メーター」なんかも、きっとその俎上に載ることでしょう。(というか、ツァイスのプラネタリウムを見ると、私はいつも松本作品を連想します。)

(ネット上で見かけた松本作品より)

「ハリーポッターと魔法の歴史」展を覗き見る ― 2021年09月10日 06時12分54秒

明日、9月11日から神戸の兵庫県立美術館で、「ハリーポッターと魔法の歴史」展が開催されます。

(兵庫県立美術館公式サイト

上に記された、その概要を転記すると、

日本で開催される大英図書館史上初の国際巡回展!

イギリスの国立図書館である大英図書館(British Library)は、世界で最も優れた研究図書館の一つです。250年以上をかけて収集されてきたコレクションは1億7000万点に上り、いずれも有史以来のさまざまな時代の文明を代表する資料です。本展は、大英図書館が2017年に企画・開催した展覧会“Harry Potter: A History of Magic”の国際巡回展です。大英図書館の大規模な展覧会が日本に巡回するのは初めてであり、その充実したコレクションの一端をご覧いただける絶好の機会となるでしょう。

イギリスの国立図書館である大英図書館(British Library)は、世界で最も優れた研究図書館の一つです。250年以上をかけて収集されてきたコレクションは1億7000万点に上り、いずれも有史以来のさまざまな時代の文明を代表する資料です。本展は、大英図書館が2017年に企画・開催した展覧会“Harry Potter: A History of Magic”の国際巡回展です。大英図書館の大規模な展覧会が日本に巡回するのは初めてであり、その充実したコレクションの一端をご覧いただける絶好の機会となるでしょう。

…ということで、これは小説「ハリー・ポッター」の展覧会であると同時に、そこで描かれた「魔法・魔術」を切り口に、大英図書館が所蔵する数々の貴重資料を展観するという、大いにそそられる内容です。

日本での展示も、イギリス本国でのそれをなぞる形で、以下の10の小テーマに沿った展示構成になっています。

第1章 旅

第2章 魔法薬学

第3章 錬金術

第4章 薬草学

第5章 呪文学

第6章 天文学

第7章 占い学

第8章 闇の魔術に対する防衛術

第9章 魔法生物飼育学

第10章 過去、現在、未来

第2章 魔法薬学

第3章 錬金術

第4章 薬草学

第5章 呪文学

第6章 天文学

第7章 占い学

第8章 闇の魔術に対する防衛術

第9章 魔法生物飼育学

第10章 過去、現在、未来

このうち、「魔法薬学」と「薬草学」が何となくダブって感じられますが、英語だと前者は「portion 水薬」で、薬草に限らず、ありとあらゆる材料をグツグツ煮たり、蒸留したりして薬液をこしらえる作業、後者は「Herbology 本草学」で、広く植物を採集したり分類したりする作業に重点があるようです。

★

コロナ禍の下では、なかなか会場に行くのも大変ですが、同好の方のために、以下に情報を整理しておきます。

【会期と会場】

本展覧会は、明日からの兵庫会場(9月11日~11月7日)と、12月からの東京会場(12月18日~3月27日)の2箇所を巡回します。

詳細は兵庫会場と東京会場を束ねる、「特別展 ハリーポッターと魔法の歴史」の公式サイト↓から確認できます(公式サイトがいくつもあってややこしいですが、きっと権利関係も錯綜しているのでしょう)。

(展覧会公式サイト https://historyofmagic.jp/)

【内容詳細を見るには】

直接会場には行けないが、そのあらましだけでも見たいと思った場合どうするか?

その一部は、以下の兵庫県美のサイトでも触れられていますが、

ただ、これは本当にさわりだけなので、不全感が残ります。

そこで登場するのが、先日も話題にしたGoogle Arts & Culture です。

そこには、2017年にイギリスで展示されたときの内容が、大英図書館自身の手によって、要領よく紹介されています。

下のページに並ぶ「10個のストーリー」というのがそれで、それぞれハリー・ポッター展の10の小テーマに対応しており、今回日本で展示される品も、ほぼ同様のはずです。

【図録について】

さらにそれを補強するものとして、「図録」があります。

兵庫県美のサイトを見ると、以下の記載があって、図録は今後一般書店でも(たぶんアマゾンでも)購入できるようです。

図録販売のご案内

「ハリーポッターと魔法の歴史」開催期間中、当館ミュージアムショップ(1階)及び展覧会場特設ショップ(3階)において、限定価格で販売しています。

ハリーポッターと魔法の歴史展図録は、一般書店で通常価格2800円で販売されています。

「ハリーポッターと魔法の歴史」開催期間中、当館ミュージアムショップ(1階)及び展覧会場特設ショップ(3階)において、限定価格で販売しています。

ハリーポッターと魔法の歴史展図録は、一般書店で通常価格2800円で販売されています。

なお、これもややこしい話ですが、英国展の際に編まれた図録がすでに邦訳されて、『ハリー・ポッターと魔法の歴史』(静山社、2018年)として、販売されています(アマゾンでも買えます)。

(今日の画像はこの不死鳥ばっかりですね)

ただし、こちらは定価5,280円の豪華本で、今回の図録とは別物だそうです(兵庫県美に確認しました)。ただし、お値段からいって、こちらの方が内容的には充実してるんじゃないでしょうか(この点は未確認です)。

そして、ここが重要ですが、その原書である『Harry Potter - A History of Magic: The eBook of the Exhibition』は、アマゾンのKindle価格1,090円、しかもKindle Unlimited会員なら0円で読むことができます。

(アマゾンの該当ページにリンク)

結局のところ、どうやらネットで見られる情報だけでも、何となく会場に行った気分にはなれそうなので、私の場合、それで満足しようと思います。

★

今日はとりあえず外形的なことに終始しましたが、展覧会の内容については、また別にコメントするかもしれません。それにしても、本当に魔法があったらなあと、コロナを前に思うことしきりです。

小さな実験室(前編) ― 2021年09月12日 15時58分37秒

そういえば、最近いわゆる「理科室趣味」のモノが登場していませんでした。

理科室がいかに魅力的でも、興味の幅が広がれば、理科室の中だけに安閑としてはいられませんから、自然と登場の機会が減っていたのですが、でもハリー・ポッター展も開かれていることですし、またちょっと「秘密の理科室」の匂いに誘われて、そうした品を登場させます。

★

理科室の道具類を飽かず眺めていたころ、ひどく欲しかったものがあります。

それは化学実験器具セットで、今もたぶんあると思いますが、昔は大小のメーカーから、それこそ百花繚乱という感じで、さまざまなタイプのものが販売されていました。

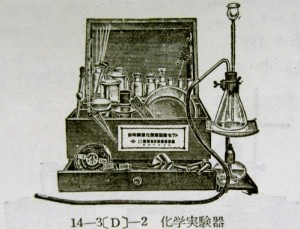

(1955年発行の理科教材カタログより)

理科室が好きな人で、これに心を動かされない人がいるでしょうか?

とにかくこのセットさえあれば、たちどころに「小さな実験室」が完成するのですから、理科室風書斎を目指す上では、まさにマストアイテム。私もいっとき執念深く探したおかげで、いくつか手にすることができました。

上はその1つで、手持ちの中でも一番小さなセットです。

木箱の大きさは、家庭用の救急箱ぐらいしかありません。

ふたを開けると、試験管や試薬びんや漏斗がキラキラと顔を出します。

とにかくコンパクトさを第一に追求した品らしく、アルコールランプも通常のものよりほっそりしたミニサイズです。

試薬瓶が並んだ下の隙間も無駄にせず、引き出しがついているのも心憎い工夫。

中に入っているのは濾紙、リトマス紙、試験管ばさみで、このいかにも「ちんまり」入っている感じがまた好いです。

★

私がこれで実際に実験をすることは、今後もないと思います。

だから全くの無駄だ…とは思いません。書物に「積ん読」の効用があるように、こういう品が常に身近にあるだけでも、人は徳化され、理を尊ぶ気風が養われるものです。対象に対するそういう敬意を持てるかどうかが、理科室趣味と単なる「いかもの趣味」の分かれ目ではないでしょうか。(いかもの趣味はいかもの趣味で良いのですが、私の目指すところとはちょっと違う気がします。)

(次回、セットの細部に注目して、その素性を考えてみます)

小さな実験室(後編) ― 2021年09月13日 15時45分06秒

このかわいらしいセットは、どこにもメーカー名の記載がありません。

その顕著な「小ささ」も、子ども向きのセットだから、こんなかわいらしいサイズなのか?といえば、そうとは思えない節もあります。

たとえば、このセットにはビーカーやフラスコといった、定番の実験器具が含まれていません。また、箱の中に目を凝らすと、

中に見慣れぬ紙筒(↑中央)がまじっていて、

筒の中には比重計が入っています。

こんな渋いものを、子どもが実験で使うとは考えにくいので、このセットは実は「化学何でも実験セット」というよりは、何か特定の用途や、特定の使用者を想定した品かもしれません。比重計は品質管理目的で工業分野で使われることが多いと思いますが、このセットが持ち運びを重視している点からすると、あるいは水質検査とか、そういった方面でしょうか。

まあ正体は知れませんが、その透明な表情は、まさに理科室趣味の友と呼ぶに足ります。

★

この品は用途だけでなく、年代も曖昧です。この品はこれまで1回も使用された形跡がなくて、あるいはデッドストック品かもしれません。ですから、何となく新しく見えるのですが、おそらくは1960年代ごろのものかなと、漠然と想像しています。

セットに含まれる品のうち、素性が明らかなモノを挙げると、まず試験管は(株)ギヤマン製。同社は1923年の創業で、現在も営業中ですが、同社のトップページ(https://giyaman.co.jp/)には、下のような告知があって、今やガラス器具類は、徐々に廃番化しつつあるようです(勝手に切り貼りして恐縮ですが、業界の現状を物語るものとしてお借りします)。

(「最後のジェダイ」を名乗る老職人の笑顔に、隠しきれない寂しさを感じます)

また、緑の箱に入った濾紙は東洋濾紙(株)製。ここは1917年創業、1933年に会社組織となり、現在も営業中の会社です。今は「ADVANTEC」のブランドロゴを使用しているそうで、その名はたしかに聞き覚えがあります。この新しいロゴマークの使用は1984年からだそうですから、一応この1984年が年代の下限です。

そして赤と青のリトマス紙は、東京の日本橋本町にあった「KONISHI SUGIURA SEISAKUJO」(小西杉浦製作所か)の製品ですが、この会社は今のところ手掛かりなし。たぶん既に廃業したのでしょう。その時期が分かれば、このセットの年代をもう少ししぼれそうです。

★

理科室の棚を、いやそれ以上に理科室そのものを連想させる、この小さな実験セット。

(画像再掲)

こうして改めて見ると、理科室のひな人形のようでもありますね。

桃の節句は季節外れですが、9月もまた菊の節句(9月9日)に合わせて「後の雛(のちのひな)」というのを飾る風習があるそうですから、アルコールランプのぼんぼりに灯りをともして、試薬瓶のお内裏様や五人囃子を眺めるのも、理科室の風雅を慕う者として、悪くない過ごし方でしょう…と、昨日に続いて、強引に記事を結びます。

理科室のバイプレイヤー ― 2021年09月14日 18時28分03秒

理科室の備品というと、まず何を思い浮かべますか?

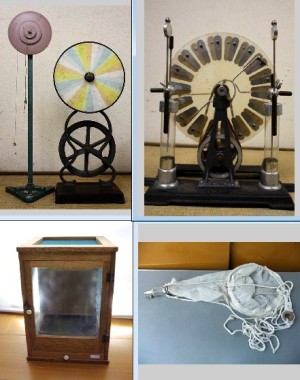

時とともに理科室の「顔」は移り変わっていくので、世代によって意見は分かれるかもしれません。たとえば戦前だと、強力な静電気を起こすウィムズハースト式誘導起電機や、光と色の原理を説明するニュートンの七色回転盤とかが、非常にポピュラーだった時代もあります。でも、今の人(私も一応今の人です)にはピンと来ないでしょう。

まあ、あらゆる時代を通じて最大の主役といえば、何といっても人体模型と骨格模型、それに各種の液浸標本であることに異論はないでしょう。

★

では、そういう“大物”を除き、それ以外の顔触れはどうでしょう?

この辺になると、世代差以上に各人の経験の差が大きくて、票もばらけるでしょうが、私の場合でいうと、何といっても円形水槽です。理科室備品としてはマイナーな存在ですが、私のイメージする理科室には、なぜか必ず窓辺に厚手の円形水槽が置かれていて、中にはマツモが浮かび、メダカが飼われています。そして、その隣には飼育箱があって、食草といっしょにチョウの幼虫が飼われており、さらに白いプランクトンネットが壁に掛かっているというイメージが、強固にあります。

(かつてネットオークションで売られていた品。こういう分厚いガラスで、気泡が入っているような水槽が、理科室にはあってほしい。)

(茨城県神栖市立波崎第四中学校第1理科室にて。同校WEBサイトより。 http://www.kamisu.ed.jp/hasaki4/41790.html)

まあこれは現実の記憶というよりも、再構成された記憶なのかもしれませんが、生物分野が突出して好きだったせいで、心の中の理科室を覗き見ると、電流計や滑車よりも、上のような品々が、真っ先に浮かんできます。

そんなわけで、円形水槽こそ置く場所がないので断念したものの、私が今いる部屋には飼育箱もプランクトンネットも、さらには人体模型や骨格模型も、もっと言えばウィムズハーストも七色回転盤も居並んでいます。(正確を期すと、部屋の中に居並んでいるわけではなくて、押し入れの中に押し込められている物の方が多いです。なお、液浸標本は管理が大変なので、買い控えています。)

(押し入れの中で出番を待つ顔触れ。すぐに撮影が叶わないので、購入時の商品写真を並べました。)

★

前置きが長くなりました。

本当は私の心の中の理科室に欠かせない、もう一人のバイプレーヤーを紹介するのが目的だったのですが、一寸くだくだしくなったので、ここで記事を割ります。

(本題は次回に)

最近のコメント