竜と天文学と絵本のはなし ― 2024年01月21日 14時19分12秒

今日は地雨が静かに降り続いていて、心を落ち着けるには良い日です。

熱いコーヒーを淹れ、本棚から肩のこらない本を持ってきて、ときおり窓越しに灰色の空を見上げながら目の前の活字を追う…というのは、本当にぜいたくな時間の使い方で、人間やっぱりこういう場面が必要だなあと思います。

★

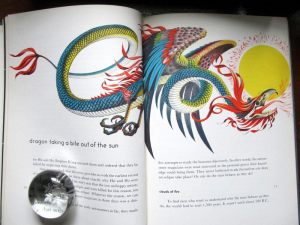

毎年、年の初めには干支にちなんだ話題を書くことが多いですが、今年は地震ですべて吹き飛んでしまいました。でも、今読んでいる絵本にひどく立派な竜が出てきたので、載せておきます。

これは西洋のドラゴンではなくて、本物の竜で、冒頭の天文学の歴史を説く章に登場します。中国の伝説的王朝「夏」の第4代皇帝・中康の治世に、お抱え天文学者が日食予報をさぼったために誅殺された…というエピソードに続けて、当時の人々は竜が太陽を食べてしまうため日食が生じると考えたこと、そのため日食になると、大声を上げて銅鑼や太鼓を打ち鳴らし、竜を必死で追っぱらったことが紹介されています。

これは古人を嗤うための滑稽なエピソードとして紹介されているわけではありません。古代にあっては天文学が公共の知ではなく。魔術師や為政者の独占物だったこと、そして日食の予報とそのメカニズムの解明は、まったく別次元の問題であることを作者は言いたいのです。…というわけで、これはかなりまじめな本です。

(オーラリーの表紙がカッコいい)

■Roy A. Gallant(文)、Lowell Hess(絵)

Exploring the Universe.

Garden City Books(NY)、1956.62p.

Exploring the Universe.

Garden City Books(NY)、1956.62p.

作者のギャラントは画家のヘスとコンビを組んで、これ以外にも当時「Exploring」シリーズというのをたくさん出して好評を博しました。これもその1冊です。

竜の絵だけだと「え?」と思われるかもしれませんが、これは1956年当時の天文学の知識を、美しい挿絵とともに綴った、なかなか魅力的な科学絵本です。

★

私は子供のころから科学絵本が好きで、よく手にします。

理解力が進歩してないということもありますが、それ以上に紙面に吹く科学の風に惹かれるからで、その風はたいてい良い香りがするものです。

もちろん、絵本の中にも駄作はあります。単なるハサミと糊の仕事であったり、読者である子供よりも、金主である親におもねっていたり…。でも、まじめな作り手だったら、相手が子供だからこそごまかしがきかないし、下手なことは書けないぞと、真剣にならざるをえないので、それが科学という学問の純粋さと呼応して、そこに良い香りが漂うのでしょう。

この68歳になる本にも、そうした良い香りを感じました。

本書の冒頭は、2人の天文学者の仮想対話から始まります。

「明日も太陽はのぼるかな?」「いや、明日はのぼらないと思うね。のぼるって言うなら、君はそれを証明することができるかい?」「もちろんさ。天文年鑑を見ると、明日の日の出は午前7時12分と書いてある。」「それは。その本を書いた人間がそう考えただけだろ?それは証明じゃないよ。ぼくはその証明が知りたいんだ。」

本に書いてあるから、偉い人が言ったから正しいことにはならない、現に「昔の偉い人」は珍妙なこともたくさん言っているよ…と、作者はそこから天文学の歴史を語り始めます。こういうことは、もちろん科学論文に書かれることはないし、大人向けの本でもあまり正面切って説かれることはありませんが、でも科学を語る上ではこの上なく重要なことです。

そういう当たり前のことに気づかせてくれるのも、科学絵本の魅力と思います。

(まあ科学絵本に限らず、良い絵本とはそういうものかもしれません。)

コメント

_ S.U ― 2024年01月22日 08時12分12秒

_ 玉青 ― 2024年01月22日 18時55分37秒

あ、その回は私も見ていました。たしかに角っぽいのがありましたね。

竜とは要するに何なのか、竜をめぐる汎アジア的古俗も気になります。

そんなわけで、今日の記事で少しふくらませてみました。

そういえば、S.Uさんはもうお忘れかもしれませんが、以下の記事のコメント欄での長い長いやりとりの一番最後で、私は林巳奈夫(著)『龍の話―図像から解く謎』(中公新書)という本に言及しつつ、すぐにも読むようなことを書いています。その本は結局途中で積ん読の山に埋もれ、そのままになっていました。改めてこれはぜひ読めねば…と言いながら、また同じことになるかもしれませんが(笑)、頑張って通勤途中で読んでみようと思います。

http://mononoke.asablo.jp/blog/2022/02/22/9466608

竜とは要するに何なのか、竜をめぐる汎アジア的古俗も気になります。

そんなわけで、今日の記事で少しふくらませてみました。

そういえば、S.Uさんはもうお忘れかもしれませんが、以下の記事のコメント欄での長い長いやりとりの一番最後で、私は林巳奈夫(著)『龍の話―図像から解く謎』(中公新書)という本に言及しつつ、すぐにも読むようなことを書いています。その本は結局途中で積ん読の山に埋もれ、そのままになっていました。改めてこれはぜひ読めねば…と言いながら、また同じことになるかもしれませんが(笑)、頑張って通勤途中で読んでみようと思います。

http://mononoke.asablo.jp/blog/2022/02/22/9466608

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

いっぽう、夏王朝には、龍のために日食が起こるという考えがあったのですね。これも古い時代の話のようですが、ワニが太陽を食べるのかどうか、考えてみると面白いかもしれません。日食の説はインドか東南アジアが発祥である可能性もありそうに思います。