クロウフォード・ライブラリーを覗き込む ― 2022年12月02日 20時38分13秒

今年イギリス国王になったチャールズは、皇太子時代に「プリンス・オブ・ウェールズ」を名乗っていました。個人の名前と称号は当然別物で、皇太子が替われば、自動的にプリンス・オブ・ウェールズが次の皇太子に引き継がれる仕組みのようです。

同様に「クロウフォード伯爵」というのも、これ全体がひとつの称号で、第26代クロウフォード伯爵も、爵位を継ぐ前は(そして継いだ後も)ジェームズ・ルードヴィック・リンゼイ(James Ludovic Lindsay、1847-1913)という個人名を持っていました。彼の家名はあくまでもリンゼイで、クロウフォードに改姓したわけではありません。(日本だと「前田侯爵」とか「三井男爵」とか、“家名+爵位”を名乗るので、ちょっと勝手が違います。「クロウフォード伯爵」というのは、むしろ「加賀藩主 前田利家」の「加賀藩主」に近いのかも。)

この人が築いた天文書の一大コレクションが、現在エディンバラ王立天文台に収蔵されている「クロウフォード・ライブラリー」だ…というのを、先日も話題にしました(LINK)。

ただ、上のような理由から、リンゼイ自身は自分の蔵書を「リンゼイ家文庫(ビブリオテカ・リンデジアーナ、Bibliotheca Lindesiana)」と称していました。

(クロウフォード・ライブラリーの貴重書群。

ただし、リンゼイ家文庫は、ジェームズ以前の家蔵書を含み、その内容も天文書以外に小説とか歴史書とか雑多なので、クロウフォード・ライブラリーよりも一層広い指示対象を持ちます。

そしてクロウフォード・ライブラリーに収まった以外のリンゼイ家蔵書は、巷間に流出して、今も古書店の店頭に折々並びます。そこにはリンゼイ家の紋章入りの蔵書票が麗々しく貼られ、おそらくクロウフォード・ライブラリーに並ぶ本も、それは同じでしょう。

クロウフォード・ライブラリーにはなかなか行けそうもないので、とりあえず蔵書票だけ買ってみた…というのが今日の話題です(このあいだの記事を書いたあとで思いつきました)。

世間には蔵書票マニアというのがいて、名のある蔵書票は単品で取引されています。私が買ったのもそれです。いじましいといえばいじましいし、直接クロウフォード・ライブラリーと関係があるような、ないような微妙な感じもするんですが、少なくとも天文書のコレクションが、まだリンゼイ家にあった頃は、手元の蔵書票が貼られていた本(それが何かは神のみぞ知る、です)も、同じ館に――ひょっとしたら同じ部屋に――置かれていたはずです。

それに、自慢じゃありませんが、我が家にはクロウフォード・ライブラリーの蔵書目録(1890、復刊2001)もあるのです。それを開けば、万巻の書籍の背表紙だけは、ありありと目に浮かぶし、そこにこの蔵書票が加われば、もはやエディンバラは遠からず、クロウフォード・ライブラリーの棚の間に身を置いたも同然です。(全然同然ではありませんが、ここではそういうことにしましょう。)

(蔵書目録は著者アルファベット順になっています。上はコペルニクスの項)

(でも、著者名順だけだとピンとこない領域があるので、主題別分類も一部併用されています。「C」のところに「Comet」関連の文献がまとめられているのがその一例)

★

例によって形から入って、形だけで終わってしまうのですが、こういう楽しみ方があっても悪くはないでしょう。山の楽しみは登山に限りません。山は遠くから眺めるだけでも楽しいものです。

明治改暦によせて ― 2022年12月04日 15時11分38秒

私の職場のエレベーターは、乗っている人を退屈させない工夫なのか、「今日は何の日?」というのがパネルに表示されます。それによると、昨12月3日は、明治改暦の日でした。すなわち、明治5年(1872)12月3日を以て太陰暦(いわゆる旧暦)を廃して、現在の太陽暦(グレゴリオ暦)に移行し、この日が明治6年(1873)1月1日となったのです。

「へえ、すると今日で太陽暦に移行して満150周年か。それは大きな節目だな」…と一瞬思いましたけれど、この12月3日は旧暦の日付ですから、そう思ったのは錯覚で、本当の150周年はもうちょっと先です。つまり、旧暦の明治5年12月2日がグレゴリオ暦の1872年12月31日に当り、翌12月3日が1873年1月1日なので、こんどの大晦日がくると旧暦終焉150周年、翌日の元旦が新暦開始150周年です。こんどの正月は、そのことを一緒にお祝いしてもいいですね。

★

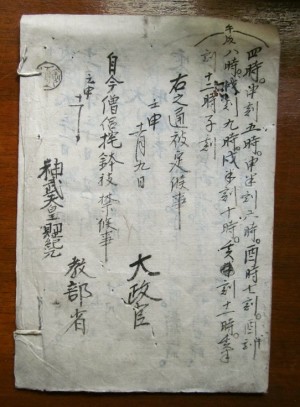

それで思い出したのですが、明治5年の「改暦の布告」の生資料が手元にあります。

(表紙=p.1)

現在の埼玉県西部にあった「入間県」の「第7大区各小区戸長中」あてに送達されたものです。

当時の政府からのお達しは、まず郵便で各府県庁に送られ、受け取った府県知事は、それを当時の「大区小区制」にしたがって大区の「区長」に送り、区長はそれを管内小区の「戸長」に送り、戸長がそれを掲示板に貼り出したり、直接住民に申し聞かせたりして周知を図る…という形でした。「大区小区制」は明治初めのごく短期の制度ですが、小区はほぼ江戸時代の村に相当する単位で、戸長にはたいてい旧来の庄屋・名主が任命されたと聞きます。

(裏表紙=p.6)

文書は2つ折りにした3枚の和紙をこよりで綴じてあります。こよりに割印しているのは、これが正式文書であることを示すものと思います。

ここには改暦の布告(11月9日付布告337号)だけでなく、その前後の「皇霊御追祭御式年」に係る太政官布告(11月7日付布告336号)や、「自今僧侶托鉢被禁候事」という教部省通達も書かれていて、区長は日付の近い文書をまとめて戸長に送っていたようです。

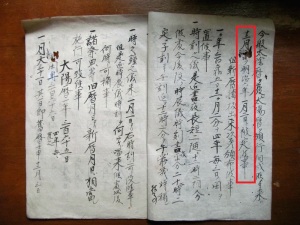

(pp2-3.改暦の布告はp.2から最後のp.6にかけて書かれています。)

改暦の布告は、京都府の例(※)のように独自に版本を作成して情報伝達した地域もあるので、入間県でもあるいはそうしたかもしれませんが、少なくとも小区レベルは、こういう書写本の形で情報が伝わっていました。

(pp.4-5)

ちなみに、改暦の布告は現在も生きた法令で、公式の法律データベース e-Gov(イーガブ)にも掲載されています【LINK】。

★

で、あらためて手元の布告を見ると、いろいろ面白いことに気づきます。

まずは冒頭部分。以下、e-Gov掲載の原文は青字、手元の文書は赤字で表記します。

今般太陰暦ヲ廃シ太陽暦御頒行相成候ニ付来ル十二月三日ヲ以テ明治六年一月一日ト被定候事

今般太陰暦ヲ廃シ太陽暦ヲ頒行相成候ニ付来ル十二月( )ヲ明治六年一月二日ト被定候事

細かい文言の違いも気になりますが、何といっても注目すべきは、「一月一日」が「一月二日」になっている点です。その上の「十二月( )」が虫食いで読めませんが、筆勢からすると、やっぱり「三日」のようなので、これは完全な誤記です。

(下に白紙を入れて撮影)

これだと入間県のこの地区は、新暦でも旧暦でも、盛大に祝うべき明治6年の元旦がなかったことになります。(その続きを見ていくと、ちゃんと「一月〔…〕其一日即旧暦壬申十二月三日」とあるので、間違える人はいなかったでしょうが…。)

ほかにも時刻の定めとして、「今後〔…〕昼夜平分二十四時ニ定メ」とあるべきところが、「二十二時ニ定メ」になっていたり、「子刻ヨリ午刻迄ヲ十二時ニ分チ 午前幾時ト称シ 午刻ヨリ子刻迄ヲ十二時ニ分チ 午後幾時ト称候事」とある箇所などは、「子刻ヨリ午刻迄ヲ十二時ニ分チ 午前幾時ト称シ候事」と、後半部分をそっくり写し漏らしています。

この文書は、入間県第七大区の区長役場で作成されたのでしょうが、書写した人は相当な粗忽者か、役場全体が大慌てだったか、たぶんその両方のような気がしますが、当時の情報伝達の精度という点でも興味深いし、慌てふためく世相が彷彿として面白いと思いました。

★

150年前というと、さほど遠い昔のこととも思えないんですが、それでも今の自分の身の回りを眺めるとその変化に愕然とします。やっぱり150年は相当な昔です。

新暦誕生(前編) ― 2022年12月05日 17時14分09秒

昨日につづいて明治改暦の話題。

今から150年前――正確には1873年の元旦に――、それまで馴染んでいた旧暦(太陰太陽暦)から、日本中がいっせいに新暦(太陽暦、グレゴリオ暦)に切り替わりました。

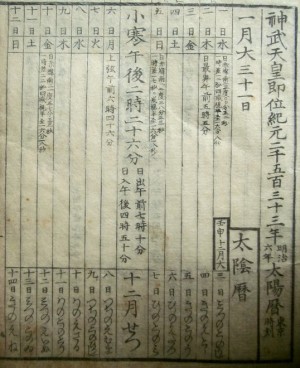

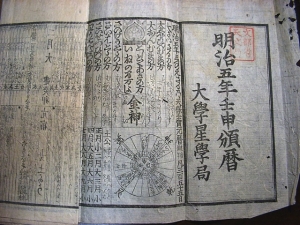

その記念すべき最初の暦、「明治六年太陽暦」がこれです。

昨日に続き、妙に煤けた画像が続きますが、これも出た当時はきわめて斬新な、新時代の象徴のような存在だったはずで、表紙に捺された「暦局検査之印」にも、御一新の風が感じられたことでしょう。

★

この暦を眺めて、ただちに気づくことが2つあります。

1つは、それまでの迷信的な暦注が一切排除されていることです。

と同時に、迷信を排除した勢いで、今度は過剰なまでに天文学的な記述になっていることです。

(上の画像を一部拡大)

たとえば1月の最初のページを見ると、「上弦 午前6時46分」とか、「小寒 午後2時26分」とか書かれています(以下、引用にあたって原文の漢数字をアラビア数字に改めました)。

月の満ち欠けは、新月から満月までシームレスに進行するので、「ちょうど半月(上弦)」になるのは確かに一瞬のことで、次の瞬間にはもう厳密には半月ではありません。小寒のような二十四節気も、それを地球の公転で定義する限り、地球がその位置に来るのはほんの一瞬です。ですから、それを分単位で表示してもいいのですが、旧来の暦になじんだ人たちは、その厳密な表記に目を白黒させたことでしょう。(現代の多くの人にとっても、同じだと思います。それに明治初めの人は、分単位で正確な時計など持っていなかったはずです。)

さらに他の細部も見てみます。

1月1日の項を見ると、①「日赤緯 南23度00分52秒」、②「1時差 12秒4減」、③「視半圣 16分8秒」の3つの記載があります。この暦には凡例がないので、その意味を全部で自力で読み解かねばなりません。

まず①が太陽の天球上の位置(赤緯)で、③が太陽の視半径であることはすぐ分かります。

問題は②の「時差」です。最初は「均時差」【LINK】のことと思ったんですが、数字が全然合いません。ここで渡辺敏夫氏の『日本の暦』(雄山閣、昭和51年)を見たら、「〔明治5年〕政府は急遽太陽暦を版行し、一般大衆へ行き渡るように努めた。まず英国航海暦により太陽暦を作り…」云々とあったので(p.139)、実際に英国航海暦を見てみたら、ようやく分かりました。

(1846年用英国航海暦(1842年発行)より1月の太陽に関するデータ表の一部)

ここに太陽の赤緯に付随する値として、「Diff(erence) for 1 hour」というのが載ってます。その訳が「一時差」に違いありません。これは太陽の天球上の位置変化のうち、南北方向の移動量を1時間あたりで示した値です。ですからこの「秒」は角度のそれで、例えば1月1日の太陽は、1時間あたり角度にして12秒ちょっとずつ北ににじり寄っていることを示しているわけです(この時期の太陽は、南回帰線から赤道に接近中なので、南緯の数値は「減」になります)。

もう1つ首をひねったのが、1月2日にある「日最卑 午前5時5分」です。ページをめくっていくと、「月最卑 ○○時」とか、「月最高 ○○時」とかいった記載も頻繁に出てきます。意味的に、「最卑」と「最高」が対になっていることは推測できるのですが、これはいったい何か?

首をひねりつつ検索したら、昔の自分が答えているのを見つけました【LINK】。

9年前の自分は、地球の「近日点」「遠日点」の意味で、中国では「最卑点」「最高点」の語を使っていると述べています(なるほど。昔の自分にありがとう)。月ならば「近地点」「遠地点」の意味ですね。

★

まあ、こんなふうに「天文」を名乗るブログを書いている現代人でも手こずるのですから、明治初めの人に、この暦が理解できたとは思えません。仮に理解できたとしても、太陽の視半径や、月の遠地点・近地点が、日々の生活を営む上で必要な情報だとは、とても思えません。

だからこそ…だと思いますが、もう一つ気づくこととして、新暦の下にやっぱり旧暦が刷り込まれていることがあります。

これも渡辺敏夫氏の『日本の暦』に詳しい記述があったので、他人の褌を借りる形になりますが、その辺の事情を見ておきます。

(ちょっと長くなるので、ここで記事を割ります。この項つづく)

新暦誕生(後編) ― 2022年12月06日 20時45分30秒

昨日の記事の冒頭で、明治6年(1873)に日本中がいっせいに新暦に切り替わった…と書きました。でもそれはウソです。いや、ウソとは言いませんが、事実はかなり様子が違いました。以下、渡辺敏夫氏の『日本の暦』(雄山閣、昭和51)からの引用や孫引きをまじえつつ、状況を確認しておきます(以下、〔 〕内は引用者)。

★

改暦の前年、明治5年(1862)の暦は、「大学星学局」という、いかにもアカデミックな名の下に出版されましたが、暦の内容は江戸時代そのままで、その年の方角の吉凶とか、日々の暦注がこまごま入っていました。

それが、明治6年の最初の太陽暦では、すっぱりそういうものが消えて、新時代の面目を施したのは確かです。ただ、昨日も見たように、そこには旧暦の日付や干支、それに二十四節気も併記されていました。まあ、これは制度の切り替えによる混乱を少なくするための当然の配慮でしょう。

ただ、政府としてはこの「激変緩和措置」はあくまでも一時的なもので、明治6年3月に文部省が定めた「頒暦規則」では、「明年ノ暦ヨリ太陰暦合刻可相止事」と明記されていました。要するに旧暦併記は1年限りということです。

しかし、同じ年の10月に、それをひっくり返す通達が文部省宛てに発せられます。来年、明治7年(1874)の暦の体裁も、本年と同様にせよというのです。「これは急に太陽暦だけにすると、人民のまどいもはなはだしく、太陰暦記載廃止は時期尚早ということから太陰暦も合刻ときまったものである。」(渡辺上掲書、p.140)

この措置はずるずるとその翌年も、そのまた次の年も続きました。

文部省としては、このままではいつまでたっても庶民が太陽暦になじまないので、早く太陰暦の合刻をなくしたい、妥協案として「二分二至等人民習慣ノ呼称ヲ以テ比較表ヲ暦末ニ附録」するというのはどうか?という提案を、明治8年(1875)の段階で提出しています。

それを内務省が審議し、さらに政府左院(明治初期の立法議決機関)でも議論が行われました。しかし結論は「〔文部省の〕伺ノ趣ハ詮議ノ次第有之当分難聞届候事」というものでした。政府自身も「まあ当分は無理だね」と考えたわけです。

そう考えたのは、内務省の答議書にあるとおり、「本邦細民」は「彼文明各国ノ人民ト日ヲ同シテ論スヘクンヤ」、日本の民衆はまだまだ文明諸国の民とはレベルが違うんだ、だから太陽暦の優れていることも理解できなかろう…という、ずいぶんな認識が背景にあり、その上で「農夫ノ耕耘漁郎ノ潮候其季節時限ヲ探知スル益不便ヲ訴フルニ至ラン歟〔か〕其稼業ノ障碍タル亦尠々ナラサル也」、つまり太陰暦をなくしてしまうと、農民漁民の仕事に実際上の障りがあるし、「仮令〔たとい〕比較表ヲ附記スルモ忽チ暗夜滅灯ノ思ヒヲ生シ」るだろうと慮ったからでした。

★

ここで面白いのは、翌明治9年(1876)になると、太陰暦合刻を主張していたはずの内務省が、今度は掌返しで合刻の廃止を訴え出たことです。で、その理由は文部省の言い分とほとんど同じです。渡辺氏がそうはっきり書いているわけではないんですが、これは明治9年2月から暦に関する事務一切が、文部省から内務省に移管されたことによるんじゃないでしょうか。つまり、他人の仕事については岡目八目、気楽にいろいろ言えるけれども、それが自分の仕事になると、途端に面倒なことはやりたくなくなるのが人情で、こういうお役人の心理は今も昔も変わらないでしょう。

それに対して法制局は、「遽〔にわ〕カニ陰暦ヲ禁シ候テハ 却テ下民実際多少ノ不便ヲ生シ 当初陰陽合刻ノ御趣旨ニモ相背キ可申歟」――「急に陰暦を禁じては、かえって民衆にとって実際多少の不便が生じるだろうし、そもそも太陰暦を合刻した御趣旨にも反するだろう」――と応答し、最終的な結論は「伺ノ趣難聞届 猶従前ノ儘据置可申事」――「伺いの趣旨は認めがたい。これまでどおり合刻しなさい」というものでした。

なんだかんだ理屈を述べつつ、何年か合刻を続けていると、今度はそれが前例となって、前例主義が顔を出す…。この辺も、常に変わらぬお役所風景という感じがします。

★

結局、太陰暦の合刻が正式に廃止されたのは 明治43年(1910)の暦からです。

太陽暦の開始から実に37年目で、明治もまもなく終わろうという頃合です。

そんなわけで、我が国が明治6年(1863)から太陽暦を公式に採用し、旧暦を廃したのは事実そのとおりですが、旧暦の使用が「禁止」されたわけではなく、むしろ積極的に「公許」されていた時代が長いことを、今回知りました。

人鳥哀歌 ― 2022年12月11日 17時59分58秒

いささかくたびれました。漢字で書けば「草臥れた」。

実際、作業の合間に草むらに腰を下ろして、しばし無言でいました。

作業というのは、例の鳥インフルの対応です。

先年も豚コレラ(豚熱)で駆り出されましたが、今度は鳥インフルです。白い防疫服の一団がせっせと作業しているニュースをご覧になった方もいらっしゃるでしょうが、私もそこにまじってごそごそやっていたわけです。まあ豚のときとは違って、今回は凄惨な殺生がすでに終わったあとで現場入りしたので、気分的にはだいぶ違いましたが、それでも慣れない力仕事は、老いを迎えつつある身にひどくこたえました。

…と改めて文字にすると、「大して働きもしなかったくせに、大げさな奴だ」と自分でも思いますけれど、私の小さな労苦の向こうには、もっと大変な労苦を味わった人がおり、期せずして災厄に遭った農場関係者がおり、さらには何の咎もなく突如屠られた数十万の鶏がいるのです。そこには生まれてまもない雛たちの姿もあったはずで、傷ましいことこの上ないです。

望むべくんば、人々の労苦に思いをいたすとともに、無辜の鶏たちの菩提を共に弔っていただければと念願します。

(京都檀王法林寺「鳥之供養塔」。Googleマップより。撮影:Hiroto Okada氏)

アルビレオ出版からの贈り物:ボーデの『星座入門』 ― 2022年12月12日 14時05分34秒

悲惨なことばかりでなく、心の浮き立つことも書きます。

ケルンのアルビレオ出版から、お知らせのメールが届きました。

アルビレオ出版のことは以前も書きましたが、ずいぶん前のことなので、改めて説明すると、ここは天文古書や古星図の美しい複製を制作販売している小さな会社です。製品の完成度も高いし、何と言っても価格が非常にリーズナブルなので、私は社長のカール=ペーター・ユリウス氏のことを大いに尊敬しています。

今回のメールは、ボーデ(Johann Elert Bode、1747-1826)の『星座入門(Vorstellung der Gestirne)』(1805)の複製本を買わないかという誘いでした。

本書は1782年に出た同名の――長い正式タイトルの細部はちょっと違いますが――星図帳の増補改訂版になります。

(アルビレオ出版のサイトより 『星座入門』のページにLINK)

(上記ページより寸借)

ボーデには『ウラノグラフィア』(1801)というオリジナルの大作がありますが、この『星座入門』は、先行するフラムスティードの『天球図譜』を縮小した、いわゆる「フォルタン版」を下敷きにしたもので、そのドイツ語版という位置づけです。したがってオリジナリティという点では、今一つの感もあるんですが、彩色された星座絵は目で見て楽しいし、そのフルカラーの複製本が139ユーロ、しかも今なら特別価格98ユーロと聞いて、これはお買い得だと思いました。

アルビレオ出版も無限に続くわけではないし、こういうのは買えるときに買っておくに限ると思って、私の場合は注文の一択ですが、もし他にも興味を持たれた方がいらっしゃれば、サービス期間は今月24日までなので、お早めに注文されることをお奨めします。

青く澄んだ土星(前編) ― 2022年12月13日 21時25分36秒

先日、天王星を思わせる青いブローチのことを記事にしました。

それに対して、透子さんからコメントをいただき、そこで教えていただいたことが気になったので、ここで文字にしておきます(透子さんに改めてお礼を申し上げます)。

まず、透子さんと私のコメント欄でのやりとりを一部抜粋しておきます。

▼透子さん 「今読んでいる宮沢賢治詩集の注解に、✻サファイア風の惑星 土星。と書いてあるのですが、宮沢賢治さんには土星は青いイメージだったのでしょうか?」

▼私 「土星は肉眼で見た印象も、望遠鏡で覗いても、黄色の惑星ですから、賢治はどこでサファイア色の土星のイメージを紡いだのか不思議です。これを単なる「詩人のイマジネーション」で片づけてよいか、ほかに何か理由があるのか、自分なりにちょっと調べてみようと思います。」

▼私 「土星は肉眼で見た印象も、望遠鏡で覗いても、黄色の惑星ですから、賢治はどこでサファイア色の土星のイメージを紡いだのか不思議です。これを単なる「詩人のイマジネーション」で片づけてよいか、ほかに何か理由があるのか、自分なりにちょっと調べてみようと思います。」

★

問題の詩は、宮澤賢治の『春と修羅 第二集』に収められた「暁穹〔ぎょうきゅう〕への嫉妬」という詩です。ちなみに『春と修羅』は賢治の生前に出た唯一の詩集ですが、その続編たる第二集は、賢治自身せっせと出版準備を進めたものの、結局未刊に終わりました。「暁穹への嫉妬」も残っているのは下書きだけです。

筑摩版の『新修宮沢賢治全集』には、その最終形と初形が収録されています。

(最終形)

詩の冒頭近くに、「その清麗なサファイア風の惑星を/溶かさうとするあけがたのそら」という句があります。この「サファイア風の惑星」の正体は何かといえば、すぐあとのほうに「ところがあいつはまん円なもんで/リングもあれば月も七っつもってゐる」と出てくるので、常識的に土星と解釈されています。

(ベルヌイ法による合成サファイア)

しかし繰り返しになりますが、土星とサファイアは色味がまるで違うので、この比喩は不思議です。

★

こういう考証ならば、天文啓発家にして賢治マニアでもあった草下英明氏の出番ですが、残念ながら今回はハズレでした。氏の『宮澤賢治と星』(學藝書林、1975)を見たら、たしかに「賢治文学と天体」の章(pp.100‐111)でこの詩が採り上げられていましたが、サファイアの謎については特に言及がありませんでした。

では…と、草下氏が賢治の天文知識の重要な情報源として挙げた、吉田源治郎(著)『肉眼に見える星の研究』(1922)も見てみましたが、「土星 洋名は、サターン。光色は鈍黄。」(p.328)とあるだけで、当然サファイアのことは出てきません。

★

この詩は「あけがたの空」を詠んでいるので、徐々に明るさを増す空の青みが、惑星にも沁みとおって感じられた…ということでしょうか?

あるいは、この詩が詠まれたとされる1925年1月6日の極寒の明け方に、「過冷な天の水そこ」で光る星が、青みを帯びて感じられた…ということでしょうか?(ちなみに気象庁のデータベースによると、この日の盛岡(花巻はデータなし)の最低気温は、マイナス9.1℃だったそうです。)

そうした可能性も、もちろんあるとは思います。

でも、ここでは別の可能性も指摘しておきたいと思います。

(長くなったので、ここで記事を割ります)

青く澄んだ土星(後編) ― 2022年12月14日 05時26分44秒

(昨日のつづき)

特にもったいぶるまでもなく、サファイヤと土星で検索すると、現在大量にヒットするのは「サファイアは土星を支配する石だ」という占星術的解釈です。私は今回初めて知ったのですが、これだけヒットするということは、占星術やパワーストーンの話題に強い方には周知のことかもしれません。

これは確かに気になる結びつきで、偶然以上のものがそこにはあるような気がします。

でも、果たして本当にそっち方面に結びつけてよいかどうか?これは賢治の読書圏内に、そうした知識を説いた本があったかどうか?という問いに関わってくることです。

★

宝石と占星術のかかわりは中世、さらにさかのぼれば古代に根っこを持つらしいですが、ヨーロッパ世界には、主にアラビア語文献から翻訳された「ラピダリオ(宝石の書)」の諸書を通じて、その知識が入ってきました。特に13世紀のカスティリヤ王、アルフォンソ10世が翻訳させた「ラピダリオ」は有名です。(参考リンク:スペイン語版wikipedia 「Lapidario」の項)

(アルフォンソ10世の『ラピダリオ』写本。1881年に石版で再現された複製本より)

ただ、そこでは宝石と星座の結びつきこそ詳細に説かれるものの、宝石と惑星の結びつきは顧みられなかったとおぼしく、サファイアと土星の件も、近代(19世紀)のオカルト復興の流れで、インド占星術の知識として紹介されたものが核になっているようです(この辺はネットを徘徊してそう思っただけで、しっかりした文献を読んだわけでありません)。

たとえば、これはオカルト文献ではありませんが、Googleの書籍検索で見つけた、William Crookeという人の『北インドの民間信仰と民話入門(An Introduction to the Popular Religion and Folklore of Northern India)』(1894)という本【LINK】で、次のような記述を目にしました。前後の文脈が不明ですが、取りあえず関係箇所を適当訳してみます。

「宝石類も同様の働きをする。「ナウラタナ(9つの宝石)」として知られる、ある特別な9種類の組み合わせは、殊のほか効果がある。すなわち太陽に捧げるルビー、月の真珠、火星の珊瑚、水星のエメラルド、木星のトパーズ、金星のダイヤモンド、土星のサファイア、ラーフ〔羅睺/らごう〕のアメジスト、ケートゥ〔計都/けいと〕のキャッツアイの9種類である。〔…〕

また、「サニ」(土星)に捧げるサファイアの指輪は、状況次第で幸運または不運のいずれももたらすとされる。そのため、それを身に着ける人は、3日間、すなわち土曜日(土星に捧げられた日)から火曜日まで指にはめ続けるようにし、もしこの間に災難がなければ、土星の影響力が良からぬ期間もそのままはめ続けるが、3日間のうちに災難があった場合、その指輪はバラモンに与える。」 (pp195-196)

★

問題は、こうした知識が賢治の目に触れた可能性があるかどうか。

サファイアと土星――これはどう考えても天文書には出てきそうもありません。

出てくるとすれば、宝石学の本に含まれる「宝石の俗信と伝承」的な章節(※)か、「インドの説話と民間伝承」といった類の本じゃないかと想像します。

賢治は宝石にもインド説話にも関心が深かったので、そうした可能性は十分あると思います。ただ、ここから先は、賢治の同時代文献に広く当たる必要があるので(日本語文献だけでは終わらないかもしれません)、とりあえず作業仮説のままペンディングにしておきます。結局、肝心の点はブラックボックスで、完全に竜頭蛇尾なんですが、作業仮説としては、まあこんなものでしょう。

(※)たとえば大正5年(1916)に出た鈴木敏(編)『宝石誌』には、「第十六章 宝石と迷信」の章があって、サファイアと土星のことは皆無にしろ、「宝石と迷信/二十有余種の宝石の威徳/誕生石/同上に慣用せる十二種の宝石」の各節が設けられています。

★

そういえば、今回の記事の直前で、アルビレオ出版を話題にしました。

はくちょう座のアルビレオは、青と黄の美しい二重星で、『銀河鉄道の夜』に出てくる「アルビレオの観測所」では、サファイアとトパーズの透明な玉がくるくる回っています。

“アルビレオ―サファイア―賢治”と、なんだか三題噺のようですが、ここでさらに現実の黄色い土星と、幻の青い土星を二重写しに眺めた賢治の心象なり、色彩感覚なりを想像するのも一興かもしれません。(個人的にはふとウクライナの国旗を思い出しました。)

【2022.12.15付記】

その後、久米武夫(著)『通俗宝石学』(1927)を見たら、鋼玉石の解説中「第六節 迷信」の項(pp.357-359)に、「サファイヤは其の歴史が極めて古い結果、古来この石に対して種々の迷信並に象徴等が行はれたのであった。〔…〕この石は宗教的にも多く用ひられ天体の金星(ヴィーナス)及び木星(ヂュピター)を代表し、又天体の牡牛宮を象って」云々の記述を見つけました。

ここでは土星と木星が入れ替わっているし(単純誤記?)、発行年も賢治の詩が詠まれた翌年なので、両者に直接の関係はないはずですが、惑星とサファイアの関係を説いた同時代資料として、参考までに挙げておきます。

夜の散歩 ― 2022年12月15日 17時53分01秒

先週の話です。空には明るい月のそばに、赤い星が2つ並んでいました。

ひとつは火星、もうひとつはおうし座のアルデバランです。月の光に負けないアルデバランも1等星の見事な輝星ですが、最接近を遂げたばかりの火星は、さらにそれを圧倒する明るさで、ぎらりと赤く光っているのが、ただならぬ感じでした。

そんな空を見上げながら、足穂散歩を気取ろうと思いました。

いつものようにイメージの世界だけではなく、今回は実際に足を運ぼうというのです。

私が住むNという街。

お城で有名な、概して散文的な印象を与えるこの街で、あたかも戦前の神戸を歩いているような風情を味わうことはできないか?―そう思いながら、実は数日前から想を練っていたのです。

★

私はまず地下鉄の駅を降りて、大通りからちょっと折れ込んだところにある小さなビルを訪ねることにしました。階段を上がると、2階の廊下のつきあたりに、ぼうっと灯りのついたドアが見えます。

ドアには「星屑珈琲」という表札のような看板がかかっています。

その店名は以前から気になっていたのですが、入るのははじめてです。

「いらっしゃいませ」の声に迎えられて、数席しかない店内に入ると、すでに何人か先客がいました。しかし店内はひどく静かです。

星屑珈琲は店名が素敵なばかりでなく、大きな特徴があります。

それは「ひとり客専用喫茶」ということ。そのルールは複数名で入店して、離れた席に座ることもダメという、かなり厳格なものです。したがって、この店は茶菓を供するだけでなく、「静かな時間を売る店」でもあるのです。店内は、時折

「いらっしゃいませ」

「ご注文は?」

「ありがとう、ごちそうさまでした」

というやりとりが小声で交わされるだけで、あとは静かな音楽がかすかに聞こえるのみです。でも、人々はその空気に大層心地よいものを感じていることが私にも分かりました。

星屑珈琲は、あえてカテゴライズすれば「ブックカフェ」なのでしょう。

目の前のカウンター席にも、ずらっと本が並らび、手に取られるのを待っています。

私はこの店で読むために持参した本をかばんから出して、先客の仲間に加わりました。

(店内で写真を撮るのが憚られたので、これはいつもの机の上です)

1冊は新潮文庫の『一千一秒物語』です。もはや注釈不要ですね。

(Marion Dolan(著) 『Astronomical Knowledge Transmission through Illustrated Aratea Manuscripts』、Springer、2017)

そしてもう1冊は、ギリシャ・ローマの天文古詩集『アラテア』写本に関する研究書で…というと、我ながら偉そうですが、背伸びして買ったもののずっと読めずにいたのを、こういう機会なら読めるかと思って持参したのです。実際、星屑珈琲の空気と一椀のコーヒーの力を借りることで、見開き2ページ分を読めたので上出来です。

★

知らぬ間に時間は過ぎ、私はずいぶん長居していました。

星屑珈琲は23時まで開いているので、閉店時間を気にする必要はないのですが、ここにずっと居坐っては散歩にならないので、そろそろお暇しなければなりません。私は勘定を済ませ、そっと店を出ました。

明るいショーウィンドウを眺めながら繁華な通りを歩き、じきに靴音のひびく靜かな一画に来ると、そこからさらに陰々としたお屋敷街へと折れ込んでいきます。これから木立に囲まれた家々の先にある、とある屋敷を訪ねようというのです。

訪ねるといっても、その家の主を訪問するわけではありません(そもそも私は主が誰だか知りません)。その屋敷の夜の表情を見たかったのです。それは素晴らしく大きな邸宅で、本当に個人の家なのか怪しまれるほどでしたが、以前その前を通ったとき、塔を備えたロマネスクの聖堂建築のような佇まいにひどく驚いたので、「あの家は果たして、こんな晩にはどんな表情で立っているのだろう?」と、好奇心が湧いたのです。そして、そんな酔狂な真似をする自分自身が、何だか足穂の作中の人物のように思えました。

細い道を進み、角を曲がれば目当ての屋敷です。

人気のない森閑とした小路で、屋敷は灯火にぼんやりと巨躯を浮かび上がらせ、建物の内からは暖かな光が漏れて、いかにも居心地が良さそうでした。しかし、不用意に立ち止まったりすれば、見る人に(誰も見てはいませんでしたが)不審の念を呼び覚ますでしょう。私はこの屋敷の夜の表情を一瞥できたことで満足し、その前をさらぬ体で通り過ぎようとしました。

でも、そのときです。屋敷の門がおもむろに開き、一人の少年が出てきたのです。

少年は私に軽く会釈をすると、「お待ちしていました。塔の上では父が先ほどから望遠鏡を覗きながら、あなたのことをお待ちかねですよ」と私を中に招じ入れ、すたすたと先に立って歩きだしました。

…というようなことがあればいいなあとは思いましたが、少年の姿はなく、やっぱり私は屋敷の前を足早に通り過ぎるよりほかありませんでした。でも名残惜し気に振り返ったとき、塔の上に月と火星とアルデバランが輝いているのを見て、私は心の内で快哉を叫びました。その鋭角的な情景ひとつで、当夜の散歩の目的は十分達せられたわけです。

(フリー素材で見つけたイメージ画像)

★

これが足穂と連れ立っての散歩だったら、彼はどんな感想をもらしたか?

「くだらんな」とそっけなく言うかもしれませんし、ひどくはしゃいだかもしれませんが、まあ一杯のアルコールも出てこなかったことについては、間違いなく不満をもらしたことでしょう。

賢治と土星と天王星 ― 2022年12月17日 11時24分30秒

先日話題にした、賢治の詩に出てくる「輪っかのあるサファイア風の惑星」。

コメント欄で、件の惑星は、やっぱり天王星という可能性はないだろうか?という問題提起が、S.Uさんからありました。これは想像力をいたく刺激する説ですが、結論から言うと、その可能性はやっぱりないんじゃないかなあと思います。

★

1970年代後半に、恒星の掩蔽観測から発見された天王星の環ですが、そのはるか昔、18世紀の末にも天王星の環を見たという人がいました。他でもない、天王星の発見者であるウィリアム・ハーシェル(1738-1822)その人で、彼は天王星本体のほかに、天王星の衛星と環を発見したという追加報告を行っています(※)。

しかし、他にこの環は見たという人は誰もいないので、まあハーシェルの見間違いなんだろう…ということで、その後無視され続けていました(父を尊敬していた息子のジョン・ハーシェルでさえも、自著『天文学概論』(1849)で、「天王星に関して我々の目に映るものは、小さな丸く一様に輝く円盤だけである。そこには環も、帯も、知覚可能な斑文もない」と、にべもない調子で述べています)。

当然、明治以降に日本で発行された天文書で、それに言及するものは皆無です。

この点も含めて、取り急ぎ手元にある天文書から、関係する天王星と土星の記述(色とか、「まん円」かどうかとか、衛星の数とか)を抜き出してみたので、参考としてご覧ください。

★

それともうひとつ気になったのは、これもS.Uさんご指摘の「7個の衛星」の謎です。

土星の衛星は17世紀に5個(タイタン、テティス、ディオーネ、レア、ヤペタス)、18世紀に2個(ミマス、エンケラドス)、19世紀に2個(ヒペリオン/1848、フェーベ/1899)発見されており、その後1966年にヤヌスが発見されて、都合10個になりました。賢治の時代ならば9個が正解です。

ただし、19世紀には上に挙げた以外にも、キロンやテミスというのが報告されており、後に誤認と判明しましたが、同時代の本はそれを勘定に入れている場合があるので、土星の衛星の数は、書物によって微妙に違います(上の表を参照)。

いずれにしても、サファイア風の惑星が土星であり、その衛星が7個だとすれば、それは19世紀前半以前の知識ということになります。

賢治の詩に出てくる

ところがあいつはまん円なもんで

リングもあれば月も七っつもってゐる

第一あんなもの生きてもゐないし

まあ行って見ろごそごそだぞ

リングもあれば月も七っつもってゐる

第一あんなもの生きてもゐないし

まあ行って見ろごそごそだぞ

というのは、夜明けにサファイア風の惑星に見入っている主人公ではなくて、脇からそれに茶々を入れている「草刈」のセリフです。粗野な草刈り男だから、その振り回す知識も古風なんだ…と考えれば一応話の辻褄は合いますが、はたして賢治がそこまで考えていたかどうか。賢治の単純な勘違いかもしれませんし、何かさらに深い意味があるのかもしれませんが、今のところ不明というほかありません。

(※)ハーシェルは彼の論文「ジョージの星〔天王星〕の4個の新たな衛星の発見について」(On the Discovery of four additional Satellites of the Georgium Sidus, Philosophical Transaction, 1798, pp.47-79.)の中で、以下の図7、8のようなスケッチとともに、1787年3月に天王星の環を見たという観測記録を提示しています。

--------------------------------------------------------------------

【閑語】

岸田さんという人は、もともとハト派で、どちらかというと「沈香も焚かず屁もひらず」的な人だと思っていました。でも、途中からどんどん印象が悪くなって、尾籠な言い方で恐縮ですが、どうも屁ばかりひっているし、最近は動物園のゴリラのように、それ以上のものを国民に投げつけてくるので、本当に辟易しています。

まあ岸田さんの影にはもっとよこしまな人が大勢いて、岸田さんを盛んに揺さぶっているのでしょうが、でも宰相たるもの、そんな簡単に揺すられ放題ではどうしようもありません。

それにしても、今回の国民的増税の話を聞くと、ここ数年、政府がマイナンバーカードの普及に血道を上げていた理由もよく分かるし、大盤振る舞いをもくろんでいる防衛費が、めぐりめぐって誰の懐に入るのか、雑巾や油粕のように搾り取られる側としては、大層気になります。

最近のコメント