オー・ソレ・ミオ! ― 2013年04月17日 20時40分49秒

イタリアといえば、以前、こんなものを手に入れました。

これもジョバンニの教室をイメージしてそうしたのですが、結局出番がないまま、徒花で終わった品です。

これもジョバンニの教室をイメージしてそうしたのですが、結局出番がないまま、徒花で終わった品です。

(軸を除いたサイズは約96×64㎝。傷みが激しく、紙が真ん中で折れてしまっています。)

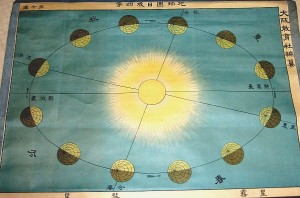

ご覧のとおり、画題は地球の公転と季節変化。

イタリア製の天文掛図はわりと珍しく、私が持っているのはこれだけです。

版元のAntonio Vallardi 社はミラノの出版社で、聞くところによると、今や260年以上の歴史を有する、とんでもない老舗だとか(1750年創業)。

印刷は砂目石版で、発行年は書かれていませんが、おそらく1910年代ころのものでしょう。

それにしても、この太陽はすごい。

別に各国の掛図を全部調べたわけではありませんが、でも、よその国だったら、太陽は単なる円盤か、あるいはそこに光を添えるにしても、こんなふうに太陽本体が見えないくらい光を描き込むことはしないような気がします。

別に各国の掛図を全部調べたわけではありませんが、でも、よその国だったら、太陽は単なる円盤か、あるいはそこに光を添えるにしても、こんなふうに太陽本体が見えないくらい光を描き込むことはしないような気がします。

(地球軌道を越えて伸びる太陽光の描写)

さんさんと降り注ぐ陽光に、どうしようもなくイタリアを感じます。

【おまけ】

下は明治時代の日本の掛図。「日出ずる国」でも、陽光はやや控えめです。

コメント

_ S.U ― 2013年04月18日 21時06分09秒

イタリアのほうではなく日本のほうへのコメントですみませんが、書かれている「最高点」「最低点」は面白いと思いました。これらは、地面から測って太陽が「最も高い」「最も低い」という意味ですよね。江戸時代以前の東洋天文学の用語だと思います。西洋天文学なら、とうの昔から「遠日点」「近日点」だと思うのですが、どうしたことでしょうか。ひょっとして、タイトルが漢文くさいところを見るに中国(清)製に基づく物でしょうか。

_ 玉青 ― 2013年04月19日 06時38分20秒

>中国(清)製に基づく物

今パラパラと調べてみると、明治12年の『洛氏天文学』では既に「近日点、遠日点」の訳が当てられており(下巻135頁)、天文用語としてはこれが定訳だったようです。一方の中国ですが、1906年に上海で出た『天文図志』に「最高点、最卑点」の語が見えますので(27頁)、これらを考え合わせると、S.Uさんの説も蓋然性が高まってきます。

ただし、記事中の掛図が出た明治末期の状況を考えると、当時は日本が清からの留学生を受け入れる立場でしたから、こういうこまごましたものを清から借りてくるというのは、文化移入の方向性として考えにくいようにも思います。

私の推理は、この掛図は民間で製したものなので、新古取り混ぜた雑多なソースに拠っている可能性があり、その中には近代以前の用語を引きずるものもあったのでは…というものです。つまり、掛図そのものを中国から借用したというよりは、国内出版物に既に「最高点、最低点」の用例があり、それを引っ張ってきたのではないかという説です。

(…といって、今、その用例をすぐに挙げられないのですが;「近日点、遠日点」以外の訳例としては、明治8年に出た『牙氏諸学須知』所収の同様の図に、「日最近、日最遠」と書かれているのを見つけました(第1巻32丁裏)。)

今パラパラと調べてみると、明治12年の『洛氏天文学』では既に「近日点、遠日点」の訳が当てられており(下巻135頁)、天文用語としてはこれが定訳だったようです。一方の中国ですが、1906年に上海で出た『天文図志』に「最高点、最卑点」の語が見えますので(27頁)、これらを考え合わせると、S.Uさんの説も蓋然性が高まってきます。

ただし、記事中の掛図が出た明治末期の状況を考えると、当時は日本が清からの留学生を受け入れる立場でしたから、こういうこまごましたものを清から借りてくるというのは、文化移入の方向性として考えにくいようにも思います。

私の推理は、この掛図は民間で製したものなので、新古取り混ぜた雑多なソースに拠っている可能性があり、その中には近代以前の用語を引きずるものもあったのでは…というものです。つまり、掛図そのものを中国から借用したというよりは、国内出版物に既に「最高点、最低点」の用例があり、それを引っ張ってきたのではないかという説です。

(…といって、今、その用例をすぐに挙げられないのですが;「近日点、遠日点」以外の訳例としては、明治8年に出た『牙氏諸学須知』所収の同様の図に、「日最近、日最遠」と書かれているのを見つけました(第1巻32丁裏)。)

_ S.U ― 2013年04月19日 07時49分06秒

おぉ、いつものことながらも、すばらしい調べ物の動員力でいらっしゃますね...

おっしゃるように、積極的に中国の用語を取り入れたものではなく、明治初期に学習したことが反映されたものかもしれませんね。私は当初、こういうのは、学習指導要領とか教科課程手引というようなものがあって、それにはずれた用語は掛図には使わないはず、と考えたのですが、考えてみると、仮にそういう縛りがあったとしても、「近日点」「遠日点」が初等教育の範囲とは思えないので、掛図の専門用語は出版社が好きなように選べたのではないかと思い直しました。貴重な資料になりますね。

おっしゃるように、積極的に中国の用語を取り入れたものではなく、明治初期に学習したことが反映されたものかもしれませんね。私は当初、こういうのは、学習指導要領とか教科課程手引というようなものがあって、それにはずれた用語は掛図には使わないはず、と考えたのですが、考えてみると、仮にそういう縛りがあったとしても、「近日点」「遠日点」が初等教育の範囲とは思えないので、掛図の専門用語は出版社が好きなように選べたのではないかと思い直しました。貴重な資料になりますね。

_ 玉青 ― 2013年04月20日 07時48分13秒

例の掛図を、私は漠然と小学校(尋常/高等小学校)で使ったものと考えていましたが、今回改めて明治の理科教科書を眺めて、当時は高等小学校でも地球軌道が楕円であることを教えていないのを知りました。ですから、S.Uさんのお見込みどおり、これは中学校で使用したものでしょう。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

最近のコメント