銀河鉄道1941(中編) ― 2024年06月15日 09時45分35秒

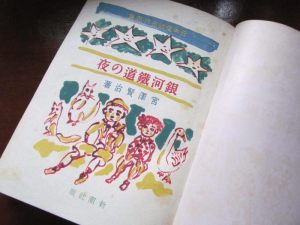

(本のタイトルページ)

昭和16年(1941)に出た新潮社版 『銀河鉄道の夜』の中身ですが、

目次はこんな感じで、表題作「銀河鉄道の夜」が全体の半分以上を占め、あとは「なめとこ山の熊」や「雪渡り」などの短編を抱き合わせで収録しています。「銀河鉄道の夜」をメインに据えた単行本としては、たしかに最初のものでしょう。

構成は現行版と異なり、銀河鉄道の旅の前にカムパネルラの水没シーンが描かれ、ラストにブルカニロ博士が登場する「初期形」バージョンです。

★

本書末尾で、児童文学者の坪田譲治(1890-1982)が「あとがき」を書いています(239-242頁)。

「あとがき」の日付けは昭和16年11月で、この本が出る直前に書かれたもののようです。3頁余りのごく短いものですが、賢治が昭和8年(1933)に亡くなってから8年後という比較的初期に、賢治と「銀河鉄道の夜」に、どんな評言が与えられていたかを示す興味深い内容です。(以下、引用に当たって旧字体を新字体に改めました。改段落に伴う1行空けと文中の太字は引用者)

「このやうな人を、私は天才といふのだと思ひますが、生れつき大へん豊かな才能に恵まれてゐた人でもあります。〔…〕その想像の豊富さもさることながら、この人が科学者であったといふことは、ほんたうによく童話の中に出て居ります。これを知的といふ言葉で、私は言ひあらはしたいと思ひます。

それから、この人は、十八歳の時から仏教を信じましたが、二十歳頃からは非常に熱心な日蓮宗の信者となりました。この人生に対する熱心とか、熱情とかいふものも、またよく童話の中にあらはれて居ります。これを私は熱情的と言ふことにいたします。」(240頁)

それから、この人は、十八歳の時から仏教を信じましたが、二十歳頃からは非常に熱心な日蓮宗の信者となりました。この人生に対する熱心とか、熱情とかいふものも、またよく童話の中にあらはれて居ります。これを私は熱情的と言ふことにいたします。」(240頁)

賢治のライフヒストリーの中で、彼が農学校の教員であったことと、熱心な日蓮信者だったことを特筆し、それと彼の作品世界が分かちがたく結びついていると説くのは、賢治受容史の最初期から常道だったようです。

本当だったら、作者の実生活とその作品を、そんなにストレートに結び付けて考えて良いものか?…と、一応疑ってかかるべきだと思いますが、賢治の場合、それまで全く無名だった人が一躍「天才」として登場したので、実生活のエピソード以外に、解釈の材料がごく乏しかったという事情もあるのでしょう。この点は今に至るまで自明視されている気配があります。

ここで重要と思えるのは、坪田譲治が他にも一つ、賢治の文学的特質を指摘していることで、それは「滑稽味」です。

「けれども、この宮沢賢治の童話中にある純粋な滑稽味は、これはどう説明していゝか解りませんが、いたる処に出て来て、まるで宝を拾ったやうな喜びを与へます。吾国には曾てこのやうな芸術味豊かな滑稽味を有つ童話のあったことがありません。」(241頁)

これは坪田の慧眼であり、また賢治解釈の自由度(ないし許容度)が大きかった時代だからこそ可能だった評言ともいえるでしょう。現代では、賢治の作品に「滑稽味」を感じる人はごく少ないと思いますが、虚心に見るとき、賢治の作品にはまだまだいろいろな解釈可能性があると感じます。

坪田は以上をまとめて、賢治文学をこう要約します。

「知的で、熱情的で、しかも、いたる処に滑稽味を用意してある、大きな豊かな物語、それがこの人の童話であります。」(241頁)

こういう風に賢治を紹介した上で、坪田は「銀河鉄道の夜」についてコメントします。

(この項つづく)

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。