江戸のコメットハンター(1) ― 2024年10月14日 11時16分16秒

紫金山・アトラス彗星の話題で、一般向けメディアも賑わっています。やっぱり彗星は人気者ですね。まあ、これは彗星の正体がわかって、この「宇宙の旅人」を歓迎するムードが高まってからのことで、それ以前はもっぱら不気味で不安を掻き立てる存在だったことは、洋の東西を問いません。

★

日本で彗星に対する科学的関心が生まれたのは江戸時代中期、宝暦年間(1751~63)以降のことで、この頃から幕府天文方による正確な位置観測に向けての努力が始まった…と渡辺敏夫氏の『近世日本天文学史』には書かれています(p.692)。

もっとも天文方の本務は暦の作成でしたから、彗星観測はいわば余技で、それでも結構なエネルギーを注いだのは、彗星のようなぼんやりした対象の位置を正確に決定することは、非常にチャレンジングなことであり、彼らの研究者魂や技術者魂を強く刺激したからでしょう。

★

そんな「江戸のコメットハンター」にちなむ品を手にしました。

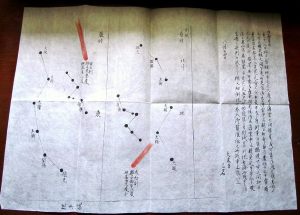

浅草天文台を観測拠点として活動した、幕府天文方による彗星発見の第一報である「御届書付」です。天文方は若年寄の直属だったので、直接には若年寄に対して差し出したものでしょう。

美濃判サイズの和紙(実寸は28×38.5cm)に、細筆を使って丁寧に書かれています。図中の直線は、おそらく墨糸を打ったものでしょう。字体と紙質から、江戸期の文書と見て間違いないと思いますが、もちろん現物は若年寄に提出してしまったので、これはその写しということになります。

現物では彗星の位置は別紙に描かれていたようですが。ここでは同じ一枚にまとめて描かれています。また現物では、末尾に報告者である天文方3名の署名があったはずですが、写しでは単に「天文方三名」となっています。

ただ、写しにしても、ここまで丁寧に書かれているのは、「写しの写しのそのまた写し」とかではなく、現物を直接脇に置いて書いたものではなかろうかと、もちろん正解は分からないですが、今のところそんなふうに考えています。したがって天文方自身、あるいはその周辺の者が、控えとして作成したもの…という可能性もなくはありません。

★

この文書が報じている彗星は、大崎正次氏が編纂した『近世日本天文史料』(原書房、1994)を見たらすぐに分かりましたが、この文書の素性に関しては、他にもいろいろ考えるべき点があるので、地味な話題ですが、のんびり筆を進めます。

(この項つづく)

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。