続・東大発ヴンダーの過去・現在・未来…西野嘉章氏の軌跡をたどる(8) ― 2013年05月04日 08時55分10秒

(昨日の記事に出てきた、シャトー・ドワロンの展示風景。↑はバハマ生まれの作家、Ian Hamilton Finlay による、写真・シルクスクリーン・バラの植え込み・養蜂巣箱から成るインスタレーション作品。この城館で追求されているのは、理科室趣味とは異なる「驚異の部屋」らしい。)

昨日のダイオンの発言から、1990年代に世界のあちこちでヴンダーカンマーの再評価が、おもにアートの文脈でなされはじめたこと、東大に拠った西野氏の試みは、極東の孤独な営みではなく、こうした世界的な動きの中に位置づけられるべきことが見えてきました。

★

ダイオンの言葉をさらに続けます。

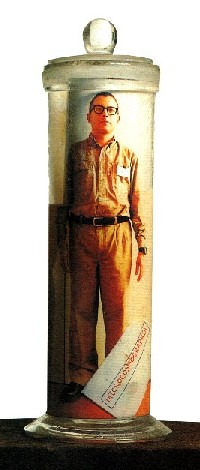

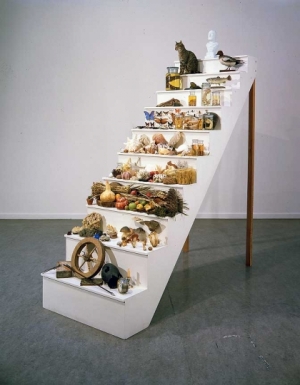

「僕は1990年代の初期から、ルネッサンス期のコレクション、つまり驚異の部屋(Cabinet of Curiosities)をなぞることに心を奪われ、知識を可視化した領域としての博物学の歴史を調べ出したんだ。そして、世界の構造に関する理論として、ヴンダーカンマーのロジックが持ついろいろな側面を取り入れた作品を作り始めた。たとえば、ソンスベーク’93〔註:オランダ・アルンヘムで行われた美術展〕の出品作とか、あるいは「Scala Naturae(存在の階梯)」と題した、アリストテレスの宇宙論や階層的な分類学を、立体作品の形でパロディ化することを狙ったものとか。」 (前掲書p.31)

(Mark Dion, "Scala Naturae," 1994.

出典:http://www.art21.org/images/mark-dion/scala-naturae-1994)

出典:http://www.art21.org/images/mark-dion/scala-naturae-1994)

「驚異の部屋をめぐる僕の作品は、言うなれば静物画、つまり文字通りのコレクションというよりは、啓蒙期以前のコレクションの似姿(representations)に近いのかもしれない。明らかに、僕が目指しているのは何か特定のコレクションを再生することではないし、百科全書的収集の背後にある精神を追求しようというわけでもない。僕のアプローチは決して純粋でも、正確でも、断固たるものでもないんだ。僕は過去の再演者ではないし、ノスタルジックでもない。」 (同p.38)

この辺がダイオンの立ち位置なのでしょう。

彼はたしかにヴンダーカンマーを面白がってはいますが、ヴンダーカンマーそのものを、厳密に再現することを目指しているわけではなく、それはあくまでも1つの表現手段に過ぎません。では何を表現しているのかといえば、それは世界と世界に関する知識であり、要は、ヒトと宇宙の関係ということでしょう。そこにノスタルジーが入り込む余地は少ない。

★

さらにダイオンの場合は、そこで素材として使われる古い剥製や標本、器械類は、象徴的に使われているだけで、原理的には他のモノでも代替可能であり、モノそのものへのこだわりはゼロです。質感さえクリアできれば、フェイクでもOKで、彼はむしろ意図的に、樹脂製の「ホットドックの化石」のような自作フェイクを展示に紛れ込ませたりもします。こうしたモノへのこだわりの有無が、たぶん西野氏との大きな分水嶺だと思います。

西野氏は、ミクロコスモグラフィア展の図録の中で、「暴論との誹りを覚悟であえてこのように言おう、世の中にはモノを集めるのが好きな人とそうでない人のふた通りしかいない、と。もちろんかく言うわたしは前者に属する。」と言い切っています。

そして、同展について語った著書、『ミクロコスモグラフィア―マーク・ダイオンの驚異の部屋 講義録』(平凡社、2004)では、徹頭徹尾、モノの来歴・背景・価値に関する「モノがたり」に終始し、ダイオンと鮮やかな対照を見せています。

(たぶん、西野氏は驚異の部屋にノスタルジーを重ねることに、より寛容なのではないでしょうか。)

ダイオンは西野氏のそうした思いをよく理解し、当時、両者の間には一種の黙契が成り立っていました。

「ミクロコスモグラフィア展(2002)は、大学の物質文化(material culture)の保存を訴える西野博士のキャンペーンを大いに助けた点で、一種の政治的機能も果たしたね。彼の博物館のコレクションの基礎は、彼が自らの手で文字通り大学のゴミ箱から引っ張り出してきたものさ。彼は今、毎週自分の学生たちをゴミ探しに遣って、無関心で無知な学部がどんなお宝を廃棄しようとしているのか調べさせている。僕は文化財保存推進の広告塔として使われることに喜んで甘んじたよ。」 (同p.38)

★

書いているうちに、だんだん泥沼から浮上して、西野氏の営みの何たるかがちょっと分かってきたような気がします(あくまでも個人的にですが)。

(そろそろまとめに入りつつ、この項もう少し続く)

続・東大発ヴンダーの過去・現在・未来…西野嘉章氏の軌跡をたどる(7) ― 2013年05月03日 11時56分46秒

ゴールデンウィークも後半に入り、相変わらず良い天気です。

私の方はなんの予定もなく、記事の方もなんだかよく分からないまま続いています。

★

ここで、ちょっと目先を変えて、ダイオンその人に目を向けてみます。

これは、前回書いたような疑問に直接答えるものではないにしろ、それを考えるヒントになるものと思います。

私の方はなんの予定もなく、記事の方もなんだかよく分からないまま続いています。

★

ここで、ちょっと目先を変えて、ダイオンその人に目を向けてみます。

これは、前回書いたような疑問に直接答えるものではないにしろ、それを考えるヒントになるものと思います。

ダイオンの作品観や制作意図、創作史等は、以下の本にまとめられています。

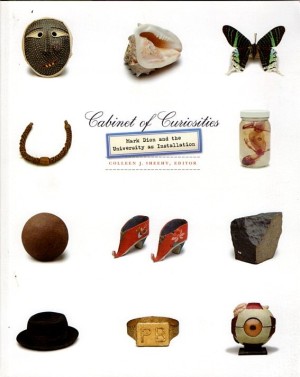

■Coleen J. Sheehy(編)

Cabinet of Curiosities: Mark Dion and the Universitiy as Installation.

University of Minnesota Press, 2006

ダイオンは、東大のミクロコスモグラフィア展に先立って、オハイオ州立大学ウェクスナー芸術センター(1997)や、ミネソタ大学ワイスマン美術館(2000)でも、大学が秘蔵(あるいは死蔵)している学術資料を使って、驚異の部屋をテーマにしたインスタレーションの展示を行っています。上の本は、その一連の活動を回顧的にまとめたものです。

(The nine cabinets of Mark Dion: Cabinet of Curiosities. ミネソタ大学ワイスマン美術館。出典:http://nevolution.typepad.com/theories/2010/06/mark-dion.html)

残念ながら、私の英語力だと理解しがたいところも多いのですが、パラパラ見て何となく分かったのは、彼は「世界(世界そのものと、それに関する人間の知識)」を目に見える形で表現することや、ミュージアムの歴史を相対化することに関心があり、その手段として、かつてのヴンダーカンマーを参照しているということ、そして、ヴンダーカンマーは「科学の揺籃期」と同時に「魔術の死」をも表現しているがゆえに面白いと考えていることです。そう言われると、なるほど…と思える点が多々あります。

残念ながら、私の英語力だと理解しがたいところも多いのですが、パラパラ見て何となく分かったのは、彼は「世界(世界そのものと、それに関する人間の知識)」を目に見える形で表現することや、ミュージアムの歴史を相対化することに関心があり、その手段として、かつてのヴンダーカンマーを参照しているということ、そして、ヴンダーカンマーは「科学の揺籃期」と同時に「魔術の死」をも表現しているがゆえに面白いと考えていることです。そう言われると、なるほど…と思える点が多々あります。

★

以下に適当訳するのは、オハイオ州立大学のビル・ホリガンとの対話の中で、ダイオンが語った言葉で、2003年現在での意見です(上掲書所収)。さらに10年経った現在では、また違ったパースペクティブを彼は持っているかもしれませんが、一応彼の肉声として挙げておきます。

まずは彼が驚異の部屋に取り組み始めたころの世間の有様と、その後の状況について(以下、改行は引用者。自分へのメモとして註も付けておきました)。

「1990年代の初め、つまり僕が古いコレクションに関するいろんなアイデアに興味を持ち始めたころからすると、文化的状況はいろいろと興味深い変化を遂げたね。

当時、驚異の部屋という事象を扱った本は、ほんの少ししか出ていなかったし、そのわずかな例外にしたって、見つけるのがとても難しくてね。古いコレクションに関心を示す人もごく少なくて、その最大の例外が、ロサンゼルスのジュラシック・テクノロジー博物館にいたデイビッド・ウィルソンとその仲間たちさ[1]。デイビッドの献身と才能に刺激を受けたのは、僕だけじゃなくて、「美術界“art world”」の周辺にいたアーティスト全てがそうだったと思う。ロザモンド・パーセルの仕事も重要だったね[2]。

もちろん、ヨーロッパに目を向ければ、ジャン=ユベール・マルタンが企画したシャトー・ドワロンもあったし[3]、カール・エルンスト・オストハイム美術館におけるミヒャエル・フェールの取り組みとか[4]、ゲルハルト・テーヴェンが始めた「サロン」誌とサロン出版社の事業なんかもあった[5]。

今では、驚異の部屋というパラダイムも、本当にありふれたものになったようだね。この話題を取り上げた、たくさんの学術的な、あるいは一般向けの著作が出ているし、通俗的なヴィジュアル本(coffee-table art book)まであるぐらいだから。

〔驚異の部屋という〕このモデルは既に歴史のゴミ箱から救い出されたと言い切っていいんじゃないかな。スミソニアンのように、きわめて公的でお堅い機関ですら、驚異の部屋を取り上げようとしたぐらいだし。このモデルのいろいろな側面を復活させたいと望んだ我々の目標は、ある程度達成されたように思う。

でも、こういう驚異の部屋との向き合い方は、たいてい驚異の部屋の単なる模倣というか、驚異の部屋を生きた存在ではなしに、歴史的モデルとして組み立てているに過ぎないよ。たぶん、これまでの実践パターンではまだ実現できていない、自由な開放感(openness)とか、幻想味と驚異の念とか、力動感とかが残されている限り、オハイオ州立大学やミネソタ大学、あるいは東大の各プロジェクトが発展させてきた手法を、今後も用いる正当な理由は依然あるのだろうね。」 (上掲書pp.41-42)

(ダイオンの声に耳を傾けながら、この項つづく)

[註1]

▼David Wilson と Museum of Jurassic Technology については、以下の本に詳しい。

ローレンス・ウェシュラー(著)、大神田丈二(訳)、『ウィルソン氏の驚異の陳列室』(みすず書房、1998)。

以下は、同書裏表紙の紹介文より。

「〔…〕屍に釘のような菌を生やす大きな蟻、物体を貫通するコウモリ、人間の角、トーストの上で焼かれたハツカネズミ…ここを訪れる者は二つのワンダーの間に捉えられてしまう。展示物に対する驚きと、どれが本物なのだろうという疑いの間に。

この博物館を創ったデイヴィッド・ウィルソン氏が求めるのも、驚異の感覚そのものなのだ。人間の真の想像力を生み出す驚きの感覚、そして、これこそは近代の黎明期に西欧の各地に数多く存在した「驚異の部屋」と呼ばれるコレクションの、まさに動機となるものだった。〔…〕」

▼ジュラシック・テクノロジー博物館公式サイト http://mjt.org/

[註2]

▼Rosamond Wolf Purcell は写真家、コラージュ作家。本人の公式サイト(http://rosamondpurcell.com/)はまだ工事中の模様。そのトップページを飾る、以前ネットで見てギョッとした↓の画像は、彼女のコラージュ作品らしい。

▼パーセルについては、以下のページにも関連記述あり。

http://www.erraticphenomena.com/2008/09/rosamund-wolff-purcells-forgotten-t.html

http://www.erraticphenomena.com/2008/09/rosamund-wolff-purcells-forgotten-t.html

[註3]

▼フランスのポワトーにある15世紀に建てられた城館、「Château d'Oiron」は、1993年以降、「Curios & mirabilia(好奇心と驚異)」をテーマにした現代美術の展示場となっている。そのディレクターであるJean-Hubert Martinは、1989年にポンピドゥ・センターで開催された、「大地の魔術師たち」展の企画をしたことで有名。

*参照ページ

http://artscape.jp/artword/index.php/%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%89%E3%83%AF%E3%83%AD%E3%83%B3

▼シャトー・ドワロン公式サイト http://www.oiron.fr/index.html

[註4]

▼Karl Ernst Osthaus Museum はドイツのハーゲンにある現代美術専門の美術館。Dr. Michael Fehrは現館長。1990年以降、その収集テーマは、「自然界の関係(natural relations)」、「歴史の自覚(awareness of history)」、「瑣末な機械(trivial machines)」、「性役割(gender)」、「ミュージアムのミュージアム(museum of museums)」に特化しており、最後のテーマを具現化するものとして、「ジュラシック・テクノロジー博物館ドイツ分館」の看板も掲げている。

*参照ページ

http://www.thebestinheritage.com/presentations/2003/karl-ernst-osthaus-museum-hagen,132.html

▼カール・エルンスト・オストハウス美術館公式サイト

http://www.osthausmuseum.de/web/de/keom/index.html

[註5]

▼雑誌「Salon」は、Gerhard Theewenが、まだデュッセルドルフ芸術学院彫刻科に在学していた1977年に始めた美術雑誌。1993 年に終刊。その後、テーヴェンは1995年に美術書専門のSalon Verlag 社を設立。同社はマーク・ダイオンの本も複数手掛けている。

*参照ページ

http://www.artists-pub.eu/presentations/publishing-houses/salon-verlag-edition/

▼Salon Verlag & Edition 公式サイト http://www.salon-verlag.de/

続・東大発ヴンダーの過去・現在・未来…西野嘉章氏の軌跡をたどる(6) ― 2013年05月01日 06時28分27秒

ヴンダーカンマーについて、例によってS.Uさんとコメント欄でやりとりしていて、いろいろ気づいたことがあります。(言うまでもないことですが、どなたも議論には自由にご参加ください。当ブログのコメント欄は、井戸端や縁側、ちょっと洒落て言えば古代ギリシャのアゴラ(自由討論の広場)のようなものでありたいと思っていますので。)

その中で思い出したいちばん大切なこと。

それは、私にとってのヴンダーカンマーは昔の理科室に似た場所であり、だからこそ私はそれが好きなのでした。これを忘れちゃいけない。

昔の人にとって、ヴンダーカンマーは文字通り「驚異の部屋」でしたが、子供の頃の私にとっての理科室も、まさに驚異に満ちた部屋でした。人々がヴンダーカンマーに惹かれるのは、実は驚異に満ちた子供時代―その象徴が「理科室」であるかどうかはさておき―を追体験したいという、強烈な願望があるせいではないでしょうか。

(戦前の理科室の標本陳列用戸棚。理科室とヴンダーカンマーの距離は驚くほど近い。堂東傳(著)、『小学校に於ける理科設備の実際』、昭和3より)

★

これは私の一人合点かとも思いましたが、東大総合博物館の公式サイトを改めて見たら、果たして次のように書いてあるではありませんか。(http://www.um.u-tokyo.ac.jp/exhibition/2006chamber_description.html)

「大航海時代の西欧諸国においては、Wunderkammer(驚異の部屋)と呼ばれる珍品陳列室が王侯貴族や学者たちによって競ってつくられたことが知られています。人は誰しも生まれたばかりのときには、目に見えるもの、手に触れるもの、「世界」を構成するありとあらゆるものが「驚異」であったはずです。このような「もの」をめぐる原初的な「驚異」の感覚は、体系的な知の体得へ先立つものであるとともに、新たな知の獲得へと人々を駆り立てる潜在的な原動力ともなっているものです。」

(「驚異の部屋展」の展示概要より)

人類の精神史をさかのぼり、冷たいハードサイエンスが支配する現代から、素朴な驚異に満ち溢れていた熱い時代に立ち返ること、それは自己の精神史の歩みをさかのぼることにもつながるのでしょう。

あるいは逆に、酒ビンのふたや近所の虫を狂的と思えるほど集めたり、お土産にもらった古銭や外国切手を恭しく引き出しにしまっておいた子供時代の心を思い出すと、昔のヴンダーカンマーの作り手たちの気持ちが、しみじみ分かる気がします。

★

さて、先日私が書きかけた2番目の疑問は、「アートの世界は自由である」という主張をめぐるものです。と言って、別に難しい議論を始めるつもりはなくて、「ミクロコスモグラフィア」展は、観客の側がどんな見方をしても許されるのかなあ…ということをチラッと思ったのでした。「アートは自由」といっても、それはあくまでも作り手の側について言うことで、受け手の側は、やはり作者の制作意図に縛られるんじゃないか…とも思うわけです。

この疑問は上で書いたこととつながっています。

つまり、私のヴンダーカンマーへのまなざしは、「ノスタルジー」のフィルターが、分厚くかかっています。しかし、もしダイオンの「ミクロコスモグラフィア」展が、そういうノスタルジックな見方を拒むものであったら、私はいったいあの展示とどう向き合えばいいのか?西野氏はこの点について、どう思われるのか…というのが、2番目の疑問でした。

そして第3の疑問は、西野氏とダイオンとの関わりは、果たしていつから始まったのかということ。キュレーターとアーティストという立場の違いはあっても、両者の博物趣味の濃いプロジェクトは、90年代のほぼ同時期に始まっています。これは偶然なのかどうか? 西野氏の営みを歴史に位置付ける上では、なかなか重要な点だと思うのです。

(泥沼から抜け出せないまま、この項つづく)

続・東大発ヴンダーの過去・現在・未来…西野嘉章氏の軌跡をたどる(5) ― 2013年04月28日 11時38分45秒

この連載もだんだん泥沼に入って苦しくなってきました。

私の場合、たいていそうですが、今回も「書いているうちに何とかなるだろう」と思い、書く対象について、ろくすっぽ知らぬまま書き始めました。で、実際どうにかなればいいのですが、今のところあまり結論が見えません。特にマーク・ダイオンの話になると、いっそう私には理解の及ばぬところが出てきます。

私の場合、たいていそうですが、今回も「書いているうちに何とかなるだろう」と思い、書く対象について、ろくすっぽ知らぬまま書き始めました。で、実際どうにかなればいいのですが、今のところあまり結論が見えません。特にマーク・ダイオンの話になると、いっそう私には理解の及ばぬところが出てきます。

★

何がそんなに分かりにくいのか。

私には正直のところ、当時の西野氏の思考の流れがよく分からないのです。

西野氏はダイオンの「ミクロコスモグラフィア」展の意義を、展覧会図録の中でこう書いています。

「集類にせよ分類にせよ、近世に至ってからの学問はそのシステマティクスへの参入を拒むモノすなわち、中世にあってあれほど生き生きとその存在感を放っていた欄外物(marginalia)をしだいに許容しなくなった。事実、時代が推移するなかで知識や技術の分化に弾みがつき、古くから大学とともに学術の母胎となった博物館もまた、自然、歴史、民族、美術など、そのコレクションを特化させる方向へ流れていった。〔…〕そのため、博物館は世界全体を包摂する「器」として機能しづらくなり、コレクション形成に不可欠な想像力も眼に見えて衰退してきている。」(図録p.19)

「もし、この欠落を補い得る者がいるとすれば、それは美術家なのではなかろうか。サイエンスは論理的であること、実証的であることを義務づけられており、人間の知的活動としていかにも不自由である。その点でアートの世界は自由である。」(同p.21)

私が分かりにくいと思う点はいくつかあるのですが、まず1点目は、上記のことを西野氏がどこまで本気で主張されているのかという点です。

「近代以降、還元主義的方法論が優勢となり、専門分野の細分化が進んだ。学問の対象も、その主体も、ともに切り刻まれて、今や世界全体が見えなくなってしまった。博物館もまた然り。そこで喪われたものがいかに大きいことか。そうした弊害を乗り越えて、もう一度森羅万象を見つめ、全宇宙に及ぶ想像力を取り戻そう。そのために、今こそヴンダーカンマーの復権を!!」

氏の文章を平たく言うと、こういうことだと思います。

これはヴンダーカンマーについて語られるとき、必ず主張される内容のように思いますが、でも落ち着いて考えると、よくわからない主張です。そして、後述のように、たぶん歴史的事実ともずれています。

私の疑念は、西野氏もそのことは百も承知で、学内の文化財保存というシンプルな目的のために、あえてプロパガンダ=お題目として、そういう主張をされたのではないかという点にあります。

★

前々回の記事で、「東大120周年展」を特集した『芸術新潮』誌上に、西野氏と荒俣宏氏の対談が載っていたことに触れました。西野氏から同展覧会の狙いの1つに、ヴンダーカンマーの再現があったと聞き、荒俣氏は「やっぱりそうか!」と膝を打ちましたが、荒俣氏はそれに続けて、実はこんなことも述べています。

「荒俣 やっぱりそうか! でもね、中世までの学問てきれいに整理されすぎて疑問とか驚きはなかったんですよ。ところが博物館ができて奇妙なものや新しいものを次々に見せた。そのめまい〔3字傍点〕が近代的覚醒につながったんだ。」

西野氏が書かれていることと真逆ですが、たぶん、事実はこちらが正しいのでしょう。

ヴンダーカンマーは、決して中世的知の精華などではなく、あくまでも近代的知(≒実証科学)の曙であり、露払いに過ぎなかったと思います。そして、舞台でちょっとした立ち回りを演じたあと、近代的知の主役たちが登場するやいなや、唯唯として舞台の袖に引っ込んだのではなかったでしょうか。

(デンマーク人、Ole Worm が築いたヴンダーカンマー。1655年。ウィキペディアより)

20世紀の終わり近くになって、ヴンダーカンマーが再評価されたのは、それなりの歴史的必然があってのことでしょうし、それは人々の心に多少のさざ波を立てたことでしょう。しかし、それは決して近代へのプロテストとして大きな力を持ち得るようなものではなかったし、結局は一時の文化的流行として、あっという間に消費されてしまった観がなくもない。といって、それは別に悲しむべきことではありません。かつて歴史的に存在したヴンダーカンマーだって、似たような立ち位置だったのですから。

20世紀の終わり近くになって、ヴンダーカンマーが再評価されたのは、それなりの歴史的必然があってのことでしょうし、それは人々の心に多少のさざ波を立てたことでしょう。しかし、それは決して近代へのプロテストとして大きな力を持ち得るようなものではなかったし、結局は一時の文化的流行として、あっという間に消費されてしまった観がなくもない。といって、それは別に悲しむべきことではありません。かつて歴史的に存在したヴンダーカンマーだって、似たような立ち位置だったのですから。

要は、かつてのヴンダーカンマーの作り手たちは、壮大かつ深遠な全体知など求めてはおらず、単に面白がっていただけではないのか…という疑いを、私はどうしても拭い去ることができません。

確かにヴンダーカンマーは、世界のありとあらゆるものを手中に収めたいという熱意に裏打ちされていたのでしょう。でも、それは権力者が、自己の権力を可視化するものとして、時空を隔てた遠い世界からの到来物を、熱狂的に欲したからに過ぎず、深い叡智の営みなどではなしに、むしろ小児的欲求の反映だと思います。

(ヴンダーカンマーには、権力者のそればかりでなく、学者や聖職者が自己の研究ツールとして構築したものもありますが、そちらは近代的博物館と完全にコンセプトを共有しており、単に方法論が未熟であったために、たまたまヴンダーカンマー的相貌をとったのだと考えます。)

個人的には、ヴンダーカンマーを必要以上に祭り上げてはいけないと思います。

それは好事家が面白がる対象ではあっても、しかつめらしく語るようなものではないんじゃないでしょうか。

だからこそ、西野氏がヴンダーカンマーをアートとして再生しようという、後段の主張はよくわかります。しかし、だったら前段の講釈は不要で、いっそ蛇足ではなかろうか…というのが、私の意見です。むしろ、前段をまじめに主張すればするほど、ヴンダーカンマーの再生がアートという形をとる必然性は乏しくなるような気がします。

はたして西野氏の心底やいかに。

★

次に私が分かりにくいと思う第2の点は…

と書きかけて、ちょっと頭を休めるために、ここで記事を割ります。

なんだか、どうでもいいことにこだわっているような気もしますが、自分にとって「驚異の部屋」とは何か、この機会に思考を整理するのもいいと思って、もうちょっとクダクダしく続けます。

(この項つづく)

続・東大発ヴンダーの過去・現在・未来…西野嘉章氏の軌跡をたどる(4) ― 2013年04月27日 21時33分16秒

西野氏の活動は、その後アート路線に大きく振れます。すなわち昨日勝手に命名したところの「裏芸」が前面に出てきたわけです。(とはいえ、西野氏の本業は美術史学ですから、氏の内的必然としては、こっちの方が「表芸」なのかもしれませんが。)

そのシンボルが、2002年12月から2003年3月まで、小石川分館で行われた「ミクロコスモグラフィア:マーク・ダイオンの『驚異の部屋』」展です。

これは、その後、小石川分館の常設展となった「驚異の部屋展」の直接の前身であり、「驚異の部屋」をテーマにした最初の大規模展として、日本ヴンダーカンマー史におけるく記念碑的展覧会と言ってもよいでしょう。

(ミクロコスモグラフィア図録)

「ミクロコスモグラフィア」の場内風景は、一見したところ「東京大学展」とあまり変わらないように見えます。並んでいるのは、やっぱり東大が所蔵する学術標本群でしたし、その基本コンセプトも、タイトル通りヴンダーカンマーでしたから。

(図録より。水圏、気圏、地上圏、人間圏…等と名付けられた8つの展示室のうち「地上圏」の展示風景)

しかし、「学術」を軸にした展示と美術展とでは、その性格がまったく異なります。

ここに名前が出てきた、マーク・ダイオンとは、そもそも何者か?

とりあえず英語版ウィキペディア(http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Dion)から引用します(ただし、この記事はウィキの伝記事項の特筆性に関するガイドラインに適合しないことが指摘されています)。

マーク・ダイオン(Mark Dion 1961年8月28日生まれ)はアメリカ人芸術家。インスタレーション作品に科学的体裁を取り入れたことで有名。テート・ギャラリー、ニューヨーク近代美術館、さらにPBS(アメリカ公共放送サービス)の番組「Art21」等、国際的な場で作品展を開催。マンハッタンにあるコロンビア大学視覚芸術学部教員。ラリー・アルドリッチ財団第9回年間賞(2001)をはじめ受賞歴多数。ニューヨークおよびペンシルバニアに在住し活動中。

…というわけで、彼は純然たるアーティストです。

(同、標本壜に収まったダイオンの写真)

「ミクロコスモグラフィア」は、その展示全体が1つの美術作品であり、そこは何かをお勉強する場ではなく、感じとる場でした。そのため、個々の展示物にはいっさい説明がなく、見る人によっては、一種の分かりにくさがあったと思いますが、その点に自由な風通しの良さを感じた人も一方にはいるでしょう。

(この項つづく)

続・東大発ヴンダーの過去・現在・未来…西野嘉章氏の軌跡をたどる(3) ― 2013年04月26日 23時02分34秒

「探検バクモン」をご覧になりましたか?

番組には「人類史を書き換えたラミダス猿人の歯の化石」やら、「スミソニアン博物館から引き合いが来た昆虫標本」やら、「世界に3セットしか残っていない、歴史的ダイヤモンドの貴重なレプリカ」やら、“さすがは東大!”と思わせるものが続々登場し、単純に凄いと思いました。言うなれば、あれは「歴代皇帝の秘宝展」的な、豪華珍品主義の世界ですね。

番組には「人類史を書き換えたラミダス猿人の歯の化石」やら、「スミソニアン博物館から引き合いが来た昆虫標本」やら、「世界に3セットしか残っていない、歴史的ダイヤモンドの貴重なレプリカ」やら、“さすがは東大!”と思わせるものが続々登場し、単純に凄いと思いました。言うなれば、あれは「歴代皇帝の秘宝展」的な、豪華珍品主義の世界ですね。

でも、番組の終わり近くに登場した、西野氏のこだわりの展示を見て、インターメディアテクには、また別の顔もあることを知りました。

その展示とは、鉱物結晶模型や、スクリューの模型や、変わったガラス壜などを、小ぶりのキャビネットに並べて、何の説明もなしにポンと置いてあるというもの。

氏の狙いは、そうした雑多なモノたちの集積から、<かたち>の面白さ、幾何学的形態の妙を感じ取ってもらおうというもので、その試み自体面白いと思いましたし、その場で西野氏が「僕の独りよがりかもしれないけれど…」と、ぼそっと呟かれたのが、いっそう印象的でした。

芸には往々にして「表芸」と「裏芸」があって、裏芸にはいっそう濃やかな味があるものです。インターメディアテクにも、西野氏自身にも、まだまだ語られざる裏芸があるのでしょう。少なくとも、小石川に漂っていたモダンアートの空気は、今なお健在のようです。

★

さて、前々回の記事のつづき。

東大というフィールドを得て開花した西野氏の取り組みは、1997年、安田講堂を使った「東大創立120周年記念『東京大学展』」という大規模展に結実します。そして、これまた『芸術新潮』の誌上で特集を組まれました(97年12月号)。

その時の表紙を飾った煽り文句は、「やっぱり東京大学のコレクションは凄いぞ!」「ここ掘れ、東京大学」「あの安田講堂を覗いてびっくり!金では買えない逸品から、どこが研究なんだと首をかしげる珍品まで/長く険しい学問の道は、かくも豊かな驚きに満ちていた!」というものでした。

この辺が、なんとなくインターメディアテクの表芸に近いような…。

上記特集中、西野氏は荒俣宏氏との気の置けない対談の中で、その経緯と意図をこう述べています。

---------------------

荒俣 〔…〕でもどういうきっかけで、こういう展覧会が実現したんですか。

西野 120周年記念展の企画を出せと去年の秋に言われて…。じつは以前から総合研究博物館の展示をやっていて感じていたんだけれど、古い博覧会形式の学術資料展をやってみたいと思っていた、それも安田講堂のような空間で。それが今回、実現できたんです。

荒俣 グランド・デザインは西野さんがやられたんでしょう?

西野 ええ。会場中央の〝神殿〟というのは、実はギリシア神殿のプロポーションになっていて、その上にローマ彫刻が乗っている。神殿の正面に立つと、壇上のミイラのケースの枠が十文字に見えるんです。これを十字架に見立てると、エジプトからギリシア、ローマ、キリスト教まで入っていて、これが西洋文明の基軸をなす。その周りにもろもろの学術が展開していくという…。

荒俣 なるほどね、そういう構成になってたわけか。西野さんの深い意図がよくわかりました。

西野 もうひとつ言うと、フランス語でいうところの珍奇物を集めた部屋〔原文ルビ/シャンブル・ド・キュリオジテ〕とか、驚異の部屋〔同/ヴンダー・カンマー〕をなんとかして作りたかった。だから現代の博物館展示からすると、わかりにくいかもしれない。編年的に並んでいるわけでも、分野別になっているわけでもないですから。

荒俣 やっぱりそうか!

---------------------

(いずれも同展会場風景、上掲誌より)

衒学的とも思える展示プラン、ヴンダーカンマーの意図的再現、そこはかとなく漂うアートの香り。表芸である豪華珍品主義の方は、おそらく西野氏ならずとも成し得たと思いますが、こうした裏芸こそが氏の真骨頂なのでしょう。

衒学的とも思える展示プラン、ヴンダーカンマーの意図的再現、そこはかとなく漂うアートの香り。表芸である豪華珍品主義の方は、おそらく西野氏ならずとも成し得たと思いますが、こうした裏芸こそが氏の真骨頂なのでしょう。

(この項つづく)

続・東大発ヴンダーの過去・現在・未来(補足) ― 2013年04月24日 06時09分16秒

西野氏の歩みを振り返る作業はさらに続ける予定ですが、その前に一服。

インターメディアテクを訪ねる「探検バクモン」の後編。その放送が、本日23時からNHKであると書きましたが、確認したら「22:55から」でした。訂正します。5分間分見逃されることのなきよう。

インターメディアテクを訪ねる「探検バクモン」の後編。その放送が、本日23時からNHKであると書きましたが、確認したら「22:55から」でした。訂正します。5分間分見逃されることのなきよう。

■番組公式ページ

http://www.nhk.or.jp/bakumon/prevtime/20130424.html

探検バクモン:博士の愛したコレクション 完結編

4月24日(水)午後10:55~11:20放送

上記ページから勝手に切り張りすると(※)、

「世にも奇妙な博物館に大潜入!東京大学の博士たちが知を切り開く友とした貴重なコレクションが続々。巨大な昆虫に、どでかいダイヤモンド!?数学的ファッション!?」

…というように、前回に続いて珍&驚系コレクションが紹介された後、それだけにとどまらず、館長である西野氏そのものにも焦点を当てて、その展示意図の一端を明かす内容になっているようです。

「〔…〕実は、この博物館は、知の歩みを集めただけではない。そこには、館長が仕掛けた大いなるナゾが潜んでいる。例えば、数学・鉱物学・流体力学の研究で使われた、一見バラバラな標本がわざわざ隣り合わせで並べられているが、その意図にこそ、館長の知のたくらみが隠されている。そのナゾとはいったい・・・?爆笑問題が挑む!」

うむ、これは興味深い。NHKもなかなか目配りが良いですね。

(あるいは、これも氏のメディア戦略の一環か…?)

(※)4月25日付記

上記の引用は、番組放映前のもの(予告)です。現在は内容が書き換わっており、上記文章はリンク先ページにはありません。

続・東大発ヴンダーの過去・現在・未来…西野嘉章氏の軌跡をたどる(2) ― 2013年04月23日 06時06分29秒

西野嘉章氏(1951-)。東京大学総合研究博物館々長。

元は美術史、特に中世の宗教美術を専攻されていた方です。

元は美術史、特に中世の宗教美術を専攻されていた方です。

(研究室の西野氏。「BRUTUS」 2008年8月1日号より)

西洋は知らず、日本におけるヴンダーカンマー・ブーム (まあ、ブームとまでは言えないにしろ、それをもてはやす一種の文化的ムーブメント)を考えるとき、その淵源は、澁澤龍彦の綺想エッセイや、1980年代に巻き起こった博物学ブームあたりに求められるでしょうが、それをさらに決定付けたのが、90年代に入って西野氏が仕掛けた各種のイベントだったと思います。

現在、各地の大学が古い学術資料(標本やら剥製やら)を学校の隅っこから引っ張り出してきて、博物館の体裁を整えていますが、そもそも、そうしたゴミのような資料(西野氏言うところの学術廃棄物)が、「陳列するに値するもの」であり、それどころか博物館の主役にもなり得るものだと知らしめたのは、ひとえに西野氏の功績ではありますまいか。

★

西野氏は1994年に弘前大から東大に転じ、当初から大学に残された学術標本の評価と、その対外的な発信方法に腐心されてきました(…と勝手に断じていますが、私は西野氏にお会いしたことはないので、以下はすべて傍から見ての想像です)。

当時はまだ東大総合研究博物館はなくて、前身の東大総合研究資料館の時代(博物館のオープンは1996年)。もちろん、資料館時代にも展覧会は行われていましたが、ファインアートとの接点はありませんでしたし、「魅せる展示」にも気を配っていなかったと思います。そして最も欠けていたのが博物学的好奇心。

西野氏が東大に赴任した翌年、雑誌「芸術新潮」の1995年11月号は、「東京大学のコレクションは凄いぞ!」という特集を組み、その煽り文句は 「えっ、これは何?こんなものまで… 日本の最高学府・東大に眠っていた、希少かつ珍奇な「学術資料」たち」 というものでした。この特集自体、西野氏が仕掛けたメディア戦略の一環だろうと、私は睨んでいますが、ともあれ現在のインターメディアテクに通じる路線、言うなれば「アーティスティックなヴンダー路線」は、この時期に定まったと言えるのではないでしょうか。

上記特集の中で、西野氏は「希少ならざるはなく、珍奇ならざるはなし」という正味3ページほどの短文を寄せています。そこには氏の基本的視座が明快に述べられており、それこそが「博物誌的視座」でした。

「東京大学コレクション」には、およそ想像の許すかぎりのものが含まれている。その意味では、これは「コレクション」のコレクションなのである。それらも、とどのつまりがモノの集積にすぎぬわけだが、全体を見渡す博物誌的な視座さえ確保できるなら、かくも魅力的なものはないのではないか。二十万点を超える植物標本、五千体に及ぶ古人骨、明治から戦前にかけての乾板写真、東アジアの古文物、水産動物や昆虫の標本、古生物の化石、岩石鉱物の標本など、どれもが博物誌的宇宙の構成要素なのである。

〔…〕これらの量と質、多様性と偏在性、希少性と珍奇性こそ「東京大学コレクション」の魅力なのだろう。現代人が忘れて久しい博物学的な好奇心、それをこれほどまでに惹起する場所が他の何処にあろうか。 (『芸術新潮』 1995年11月号、p.65)

(この項つづく)

続・東大発ヴンダーの過去・現在・未来…西野嘉章氏の軌跡をたどる(1) ― 2013年04月22日 06時19分41秒

先日、NHKの番組「探検バクモン」で、東大が東京駅前にオープンした新博物館・インターメディアテク の紹介があったこと、さらにNHKオンデマンドで、今もそれが視聴できること(有料)を、コメント欄で教えていただきました。

(参照URL http://www.nhk.or.jp/bakumon/prevtime/20130417.html)

(参照URL http://www.nhk.or.jp/bakumon/prevtime/20130417.html)

会員登録すると、105円で見逃した番組を見られるそうで、さっそく105円払ってじっくり眺めました。番組の方は前編・後編に分かれていて、今回放映されたのは前編です。後編の方は、今週水曜日の23時から放映されるので、興味のある方はぜひ。

以下、前編を見ての感想と、そこから連想したことです。

★

展示品には小石川から横滑りしたものも多く、一種の既視感、安心感がありました。

が、小石川の「驚異の部屋展」と違う点ももちろんあって、その最大のものが展示パネルの存在でしょう。

小石川では徹底して説明を排し、「文字情報を介さずにモノ自身と向き合うべし」という潔い姿勢で観客に臨んでいましたが、インターメディアテクでは、画面で見る限り、主要なモノには全部説明文が添えられているようです。

(番組映像より。上:巨鳥エピオルニスの化石、下:キャビネット中のこまごま標本。

いずれも、傍らに説明文が添えられているのに注目。)

小石川は、言うなればあの空間全体が、1つのインスタレーション作品でしたが、今度のインターメディアテクは、個々のモノの魅力を主とする「普通の博物館」に戻った…ということかもしれません。現館長の西野嘉章氏の歩みを振り返るとき、これはある意味、原点回帰とも言えます。

(以下、西野氏と東大ヴンダーの関わりを振り返ってみます。この項つづく。)

東大発ヴンダーの過去・現在・未来 ― 2013年04月02日 06時18分26秒

ヴンダー好きの人、特に理科室系ヴンダー好きの人にとって、東大総合研究博物館の小石川分館は、まさに聖地と呼ぶべき場所でした。それはひとえに、同館で2006年から常設展として開催されていた「驚異の部屋-Chamber of Curiosities」展の力によります。この展示空間が日本のヴンダー好きに与えた影響は、いくら強調しても強調しすぎということはないでしょう。

私が小石川を訪れたのはいつも雨の日でした。

静謐で、冷やかで、それでいて華やかなモノたちの祝宴。

このまま何ひとつ変わることなく、未来永劫続くかと思われた同展も、残念ながら昨年9月をもってついに終了となりました。

それを知って、ヴンダー好きのひとりとして、実に空虚な感じ、寄る辺ない感じを味わったのですが、さすがは東大、さすがは西野嘉章館長。新たなヴンダーの種は首都のど真ん中に早々とまかれており、それが先月ついに芽を吹きました。東京駅前のJPタワー(旧東京中央郵便局)に、3月21日にオープンした「学術文化総合ミュージアム インターメディアテク」がそれです。

■インターメディアテク公式サイト

http://www.intermediatheque.jp/

http://www.intermediatheque.jp/

上記サイトによれば、その内部空間は

「レトロモダンの雰囲気を醸し出す空間演出をデザインの基調とし〔…〕21世紀の感受性に働きかける折衷主義的様式美——仮称「レトロ・フュチュリズム」——の実現を企図」

しており、そこに展示されるのは、

「総合研究博物館の研究部ならびに資料部17部門の管理下にある自然史・文化史の学術標本群である。ミンククジラ、キリン、オキゴンドウ、アカシカ、アシカの現生動物、さらには幻の絶滅巨鳥エピオルニス(通称象鳥)などの大型骨格については、本展示が最初のお披露目の場となる。また、(旧)医学部旧蔵の動物骨格標本と教育用掛図も、本格的な公開は今回が初めてとなる。〔…〕

また、学外の機関・団体からのコレクションの寄託ないし貸与もいくつか実現した。主なものとして、財団法人山階鳥類研究所の所蔵する本剥製標本(多くは昭和天皇旧蔵品)、江上波夫収集の西アジア考古資料コレクション、岐阜の老田野鳥館旧蔵の鳥類・動物標本、江田茂コレクションの大型昆虫標本、仲威雄収集の古代貨幣コレクション、奄美の原野農芸博物館旧蔵の上記マチカネワニを挙げることができる。」

…とあって、本郷本館と小石川分館でこれまで行われてきた展覧会の精髄を結集した、実に豪華な展示であるようです。

ただし、その分きゅうくつな部分も増えて、小石川ではバンバン写真も撮り放題でしたが、今度はそういうわけにはいかず、ネット上での露出度も低かったのですが、以下の記事を見て、ようやく館内の様子がほの見えてきました。

元郵便局の集配業務に使われていた、長さ66メートル、幅12メートルの細長いフロアに、装飾的な木製キャビネットを作り付け、骨あり、蟲あり、剥製あり、人工物ありの、奇態なモノ尽くしの空間を作り上げている模様です。

長大な単一空間は、博物館としては使いづらいと思いますが、見ようによっては昔の王宮の間のようでもあり、これぞヴンダーカンマーならぬ、新たな「ヴンダーパラスト(驚異宮)」なのかもしれません。

何はともあれ交通至便の場所ですし、こんど東京に行く際は、真っ先に訪ねてみようと思います。

最近のコメント