色絵誕生(3)…カテゴリー縦覧「印刷技術」編 ― 2015年07月29日 19時25分50秒

このところ、ルーペを片手に本の挿絵を見ることが多いです。

しかし、見れば見るほど、わけが分からなくなってきます。まあ、一知半解で語れるような世界でないことは、よく分かりました。

しかし、見れば見るほど、わけが分からなくなってきます。まあ、一知半解で語れるような世界でないことは、よく分かりました。

以下に書くことも、多分に誤解がまじっているかもしれませんが、とりあえず印刷をめぐる旅の途上で見聞したことを書きます。(字ばかりで恐縮です。)

★

私の中にある素朴な懐古趣味に照らして、石版画は味のある職人仕事で<善>、オフセット印刷は味気ない機械刷りで<悪>…という、あえて言葉にすると、そんな思い込みがありました。

★

しかし、現実はそんな単純な善悪2元論でカタが付くものではありません。

そもそも、石版には、木版や銅版のような「彫り」の作業がありません。

石版の原理は、親水性(=水に濡れやすく、いったん濡れれば油性インクをはじく)の基層面に、親油性(=油性インクは乗るが、水ははじく)の物質で図柄を描き、後者に乗ったインクを紙に転写するというものですから、そこに石材特有の「味」の生じる余地がありません。これは木版や銅版との大きな違いです。

石版の原理は、親水性(=水に濡れやすく、いったん濡れれば油性インクをはじく)の基層面に、親油性(=油性インクは乗るが、水ははじく)の物質で図柄を描き、後者に乗ったインクを紙に転写するというものですから、そこに石材特有の「味」の生じる余地がありません。これは木版や銅版との大きな違いです。

石版の誕生は西暦1800年のちょっと前で、その後19世紀いっぱい隆盛をきわめた新技術ですが、当初は「化学的印刷」とも呼ばれ、19世紀の懐古趣味者からは、「ケッ、あんなもの!」と、呪詛の言葉を投げかけられたんじゃないでしょうか。(それが200年経って、攻守ところを換えたわけです)

石版術は、同様の印刷原理に従う、金属平版やオフセット印刷と同一の地平面にあり、そこに何か越えがたい「神秘の溝」があるわけではありません。石版から金属版への移行は、版面の耐刷性・耐摩耗性の問題からみて自然な成り行きで、石版が印刷部数をさらに増やそうとした場合、必然的に生じた変化だと思います。(石版は輪転機にかけられないので、その点でも大量印刷に向きません。)

★

平版における「味」の違いは、石か金属かという基材の違いよりも、むしろ手作業による描き版から、写真術応用の写真製版に移行したときに、いちばん大きな断絶を経験したと思います。

石版と金属平版は、併存した時代が結構長く、石版にも写真製版が応用される一方、金属平版にも描き版によるものがありました。個人的な“ノスタルジック尺度”に従えば、もちろん後者の方がより好ましく、結局、私の懐古趣味が向けられていたのは、石版そのものよりも、この「描き版」にあったのだと思います。

…印刷術の本を読んで、だんだんそういうことが分かってきました。

★

ところで、オフセット印刷という語を、大量印刷の代名詞みたいに気安く使ってきましたが、ここでその意味を確認しておきます。

オフセットとは、原版に乗ったインクを、いったんゴム面に転写し、それを紙に再転写するという、間接印刷の技法を指します。

したがって、版面の違いを指す「石版」や「金属平版」と、本来並立する語ではないのですが、現実にはオフセット印刷の大半が(凸版や凹版ではなく)平版を原版としているので、石版に始まる「平版ファミリー」の最終進化形のようなニュアンスで、こう並称されることが多いようです。版の違いに注目すれば、オフセットも当然、金属平版の一種になります。

そのルーツが物語るように、オフセットの印刷機には、凸版や凹版印刷機にはない、水タンクが今も備わっており、たえず版面を湿らせながら印刷を行います。陸上進出後も、繁殖に水が欠かせない、両生類や苔植物みたいなものです。

そして、巨大な機械でバーッと刷りまくるオフセット印刷だって、よくよく話を聞いてみれば―そこにノスタルジーを感じるかどうかはともかく―「職人の勘」としか言いようのないものが幅を利かせている世界なのだそうです(少なくとも、ちょっと前まではそうでした)。

(平版ファミリー。出典は下記文献の第1巻、p.4)

(さらに凸版と凹版を加えた印刷術の王国。出典同上)

【参考文献】

今回の一連の記事は、以下のシリーズを参照しています。

鎌田弥壽治・伊東亮次(監修)、印刷製版技術講座1~4、共立出版、昭和35-38

(この項つづく)

色絵誕生(2)…カテゴリー縦覧「印刷技術」編 ― 2015年07月28日 19時47分35秒

「しのぶ石」。

植物化石のように見えますが、代表的な偽化石で、この模様は純粋に物理・化学的作用によってできたものだそうです(すなわち、岩の隙間で樹枝状に成長した、二酸化マンガンの結晶)。

植物化石のように見えますが、代表的な偽化石で、この模様は純粋に物理・化学的作用によってできたものだそうです(すなわち、岩の隙間で樹枝状に成長した、二酸化マンガンの結晶)。

上の面の裏側。

きわめて薄く剥落する性質があり、そうした微小な隙間で、しのぶ石は成長します。

★

しかし、今日の主役はしのぶ石ではなくて、その母岩である石灰石です。

ドイツ南東部の小さな村、ゾルンホーフェンは、化石好きには周知の場所。

その石灰岩層はジュラ紀にさかのぼり、始祖鳥をはじめ、教科書に載っているような多くの有名な化石がここで発見されました。上のしのぶ石も、ゾルンホーフェン、ないしその周辺で採取されたものです。

上空から見ると、村の近くには白茶けた採石場が見え、今も採掘が続いていることが分かります。

ゾルンホーフェンが有名なのは、始祖鳥のふるさとであると同時に、石版画のふるさと―より正確には、石版石のふるさとだからです。この地に産する、薄く層状をなし、滑らかで水を吸いやすい石質が、石版の原版として最適だったのです。

(しのぶ石の側面。研磨面はごく緻密で滑らかです)

★

前回の記事の末尾で、印刷技術の全貌を整理するみたいなことを書きました。

しかし、関連する本を手にとってはみたものの、まったく理解が追い付かないので(最初は追いつく気でいたのですが、ダメでした)、ここでは多色石版とその後継技術の端境期のこと(金属平版からオフセットの誕生まで)を、理解できた範囲で書いて行くことにします。

しかし、関連する本を手にとってはみたものの、まったく理解が追い付かないので(最初は追いつく気でいたのですが、ダメでした)、ここでは多色石版とその後継技術の端境期のこと(金属平版からオフセットの誕生まで)を、理解できた範囲で書いて行くことにします。

(この項、先の見えないままヨロヨロ続く)

色絵誕生(1)…カテゴリー縦覧「印刷技術」編 ― 2015年07月26日 19時36分17秒

暑いですね。

昨日は暑さの中、頑張ってエアコンを入れずに記事を書いたので、頭のネジが緩んで、ちょっと論理が飛びました。今日はエアコンを入れたので、少しはましです。

昨日は暑さの中、頑張ってエアコンを入れずに記事を書いたので、頭のネジが緩んで、ちょっと論理が飛びました。今日はエアコンを入れたので、少しはましです。

ところで、昨日の高山植物のトランプの記事で、

「印刷はオフセットの網版ではなく、まだクロモリトグラフなので、おそらく1920年代か30年代の品で、遅くとも50年代を下ることはないでしょう。」

と書きました。

「印刷はオフセットの網版ではなく、まだクロモリトグラフなので、おそらく1920年代か30年代の品で、遅くとも50年代を下ることはないでしょう。」

と書きました。

その予想がうまく当たって、いささかお得意になったものの(ネジが緩んでいる証拠です)、でも冷静に考えると、印刷技術のことなんて、ろくすっぽ知りもしないのに、ああいう風に偉そうに書くものではありません。

そもそも網版といい、オフセットといい、その正体は何なのか? それらは本当にクロモリトグラフと対立する概念なのか? …といって、これは私ばかりでなく、大方の人にとって、印刷というのは全く謎の世界ではないでしょうか。

挿絵の巧拙は理系古書の魅力を大きく左右する要素なので、この機会に印刷技法の話題を少し取り上げます。

★

具体例に即して考えてみます。

ドイツに1912年に創刊した「インゼル文庫」というのがあります(当初はライプツィヒ、現在はベルリンで刊行)。美しい挿絵を添えて、歴史、文学、美術など様々なテーマをコンパクトにまとめたラインナップで、歴史の荒波をかいくぐり、今や1400タイトルを超える一大叢書となっている由。その印刷の美しさや、統一感のあるブックデザインは、まるで小さな宝石箱のようです。

インゼル文庫には、鉱物やキノコ、昆虫や鳥など博物系のタイトルも含まれており、ここ数年来、日本でも大いに人気を博しているので、ご存知の方も多いでしょう。

この100年間、インゼル文庫は絶えず新しい本を生み出し、そして生み出された本たちは絶えず版を重ねてきたので、まさに「印刷技術の実験場」の観があります。実際、どんな印刷技法がそこで用いられてきたのかを見てみます。

★

まずは第213巻の『蝶の本 Das kleine Schmetterlingsbuch』より。

蝶の翅の部分拡大(以下拡大図は1000dpiのスキャン画像)。

インゼル文庫の難点は、出版年の特定が難しいところですが(本自体には表示がありません)、これは間違いなく初期の逸品。その印刷・製版は極美といって良く、いったいこれがどんな職人技で作られたのか、驚くほかありません。拡大しても全く網点が見えません。クロモリトグラフの頂点と言ってもよい作品です。

次に第54巻『宝石の本 Das kleine Buch der Edelsteine』の図を見てみます。

巻数からいえば、これは上の『蝶の本』より古いはずですが、見返しに、元の持ち主によるとみられる「1955」というペン書きがあるので、これは戦後に重版されたもののようです。文字も亀甲文字ではなく、全てローマン体に改まっているので、全体に新たに版を起したのでしょう。

巻数からいえば、これは上の『蝶の本』より古いはずですが、見返しに、元の持ち主によるとみられる「1955」というペン書きがあるので、これは戦後に重版されたもののようです。文字も亀甲文字ではなく、全てローマン体に改まっているので、全体に新たに版を起したのでしょう。

水晶の一部を拡大。

何となく全体に絵がボンヤリしているのは、元の挿絵画家の筆致もあるでしょうが、印刷技法による部分も大きいと思います。図をよく見ると、地色には網目がなく、そこに明暗を示す黒刷りのドットが重ね刷りされています。ここには2種類の製版技法が混在していることが分かります。

何となく全体に絵がボンヤリしているのは、元の挿絵画家の筆致もあるでしょうが、印刷技法による部分も大きいと思います。図をよく見ると、地色には網目がなく、そこに明暗を示す黒刷りのドットが重ね刷りされています。ここには2種類の製版技法が混在していることが分かります。

こちらは第100巻『小鳥と巣の本 Das kleine Buch der Vogel und Nester』。

これはこれで、また別の製版技法によっています。色刷りの部分も含めて、全体がドットによって表現されています。ただ、それが後のカラーグラビアのように、赤青黄のドットによる加法混色になっているわけではなくて、おそらくは、クロモから発展し、今は失われた過去の技術に属するものと思いますが、正確にはどういう技法に分類されるかは不明。

第503巻の『キノコの本 Das kleine Pilzbuch』より。

ここに来て、再び画像が締まってシャープな印象になっています。蝶の本に準ずる美しい印刷ですが、そこで用いられている技法は、蝶の本とはまったく異なります。

拡大すると細かい円環状の模様が画面を埋め尽くしており、ここに来て新式の、現代のオフセット印刷と同一の写真製版技法が導入されたことが分かります。

拡大すると細かい円環状の模様が画面を埋め尽くしており、ここに来て新式の、現代のオフセット印刷と同一の写真製版技法が導入されたことが分かります。

★

インゼル文庫という小さな世界に限っても斯くの如し。

写真製版とカラー印刷に関する技術は、19世紀後半から20世紀にかけて、あたかも「進化の爆発現象」のように、多様な技法や機械が生まれ、試みられ、消滅していきました。今も生き残っているのは、それらの内のごく一部でしょう。

その全貌は複雑怪奇というほかありませんが、ここで少し話を整理しておきます。

(この項つづく)

黒い星図…ゴールドバッハ『最新星図帳』(4) ― 2014年11月14日 06時35分34秒

昨日とは別の星図も見てみます。

ぎょしゃ座付近の左右見開き。その細部を拡大してみます。

文字がつぶれがちなのは、黒地に白の宿命で、たぶん原本も同じでしょう。

それでも、天の川の小さな点刻もしっかり出ていますし、この辺は原本の表現力を十分に再現できていると思います。

それでも、天の川の小さな点刻もしっかり出ていますし、この辺は原本の表現力を十分に再現できていると思います。

欄外に旧蔵者が押したらしいスタンプ。キリル文字ですが、詳細は不明。なお、スタンプが押されているのはここだけです。

星図の裏はすべて白紙ですが、その白紙部分もすべて撮影して、きっちり再現しています。

★

というわけで、ドッペルマイヤーに続き、ゴールドバッハの星図帳を見ました。

繰り返しになりますが、アルビレオ出版は本当にいい仕事をしたと思います。

第3弾の告知はまだですが、その出版が待ち遠しいです。(アルビレオ出版は、趣味的な個人出版社なので、やめようと思えばすぐにやめられます。ユリウス社長の気力、体力、資金力が、ぜひ持続しますように。)

繰り返しになりますが、アルビレオ出版は本当にいい仕事をしたと思います。

第3弾の告知はまだですが、その出版が待ち遠しいです。(アルビレオ出版は、趣味的な個人出版社なので、やめようと思えばすぐにやめられます。ユリウス社長の気力、体力、資金力が、ぜひ持続しますように。)

アルビレオ出版社の快挙(3) ― 2014年11月07日 21時19分09秒

昨夜は帰りが遅くなりました。

23時を過ぎ、南上りの坂道を登っていたら、正面に彼がいました。

冬の王者、オリオン。いよいよ彼の季節がやってきました。

23時を過ぎ、南上りの坂道を登っていたら、正面に彼がいました。

冬の王者、オリオン。いよいよ彼の季節がやってきました。

★

昨日の画像再掲。

太陽系を描いた図ですが、この中心部を拡大します。

太陽系を描いた図ですが、この中心部を拡大します。

この画像の左右は約55mm、中央の太陽の直径は約5mmです。

さらに拡大。この画像はおよそ左右18mm。ここまで拡大すると、印刷のドットが見えてきますが、もちろん肉眼では識別できません。

別の彩色部。原図の左上に当たります。この画像の左右は約80mm。

もちろん原本は見たことがないのですが、そしてまた私の写真の拙さもありますが、印象としては良くニュアンスが再現されていると思います。

もちろん原本は見たことがないのですが、そしてまた私の写真の拙さもありますが、印象としては良くニュアンスが再現されていると思います。

そして、これは重要な点ですが、マットな紙なので、そこに非常にリアリティが伴います。どんなに精細な印刷でも、ツルツルの紙では興醒めでしょう(まあ、精細に再現するためにツルツルな紙を使用しているのでしょうが)。

何というか、これが画集や図録であれば、それでもいいのです。むしろツルツルの紙の方が、モダンな美術館の冷たい床を思わせていいぐらいです。しかし、「モノとしての本」を再現しようするときには、この紙のテクスチャーの要素は非常に大きな問題で、それによって本の存在感がまるで違ってきます。

図版ページの裏面。紙の表情が出ています。

同じく裏面。この星図帳は、要するに1枚ずつ独立した版画を、二つ折りにして綴じたものなので、図版ページの裏はそれぞれすべて白紙になっています。ユリウス氏は、ここでも手をゆるめることなく、原本の汚れ、しみ、裏写り、手ずれの跡を印刷で完璧に再現しています。

元の図に戻って、今度は線刻部を見てみます。

右下に見える天使の一部拡大。画像サイズは、左右約28mm。

こちらは天使の隣に微笑む女神。同じく約32mm。

★

どうでしょう、これだけ再現できていれば、少なくとも私にとっては十分です。

最美の星図アトラスが、こうしてリーズナブルな価格で楽しめることは、本当に嬉しいことで、この偉業を成し遂げたユリウス氏に、この場を借りて、改めて敬意と感謝を捧げます。

最美の星図アトラスが、こうしてリーズナブルな価格で楽しめることは、本当に嬉しいことで、この偉業を成し遂げたユリウス氏に、この場を借りて、改めて敬意と感謝を捧げます。

★

支払いはpaypalで可。ユリウス氏への連絡や質問は英語でOKです。

ある夫婦と赤い本 ― 2014年05月24日 13時24分22秒

理科とも天文とも全く関係ない話題ですが、昨日の鉱物額を見て結婚記念の品を連想したのは、以下のようなモノが念頭にあったからです。

フランスが他国よりも結婚記念日を重視するのかどうかは知りませんが、少なくとも日本より重視していたのは確かでしょう。

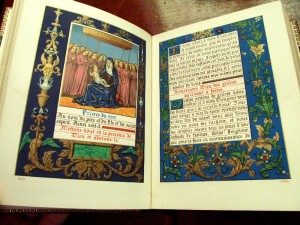

この赤い本、冒頭ページの上部には「1873年11月10日」、下部には「1898年5月10日」の日付が入っています。中央には宝玉に囲まれた飾り文字と男女のカメオ、そしてハートのマーク。つまり、この本は1898年に銀婚式を迎えた、ある夫婦の記念の品で、たぶんご主人が奥さんに贈ったものだと思います。

★

19世紀のパリにあって、印刷・装丁・金工の総合芸術たる豪華本の制作を手がけた「グリュエル=アンジェルマン工房」というのがあります。

19世紀前半の創業で、20世紀前半までは存続したようです。元はただの「グリュエル工房」でしたが、二代目の夫人が寡婦となった後、石版画家のジャン・アンジェルマンと再婚して店を続けたことから、以後「グリュエル=アンジェルマン工房」を名乗りました。

同工房が手がけたのは、主にロマン主義やゴシック・リヴァイヴァルの流れに沿った、中世趣味あふれる品で、時祷書はその主力商品。今回の品もまさにそれです。思わず愛玩したくなる、宝石箱のような作品は、当時需要も大きかったのでしょう。

★

改めて本の表情を見てみます。

本の天地と小口にすべて金箔を押した「三方金」。

凝った留め金具を外して表紙を開くと、

見返しは絹張りです。

合掌してひざまずくのは、本が無事完成したことを喜ぶ作者でしょうか。

上部に「Gruel Engelmann」の名が見えます。

あとはひたすら美麗なページが続きます。

それにしても、この極彩色の本を、全編リトグラフで制作するのは大変だったでしょう。多色石版は、それ以前と比べて、カラー印刷のコストを格段に下げましたが、それでも職人の技であることに変わりはなく、これは間違いなく19世紀の印刷技術の頂点を示すものだと思います。何より拡大しても網点が見えないのは、実に気持ちがよいものです。

(…と言った舌の根も乾かぬうちに、オフセット印刷にも、その道に生きる職人の魂がこもっていた話題を遠からず取り上げるかもしれません。たしかにオフセットの傑作というのも存在するからです。)

★

そういえば我が家もそろそろ銀婚ですが、件の旦那さんの気持ちが分かるかと言われれば、そこにはいろいろ陰影もあって、まあそれは相手も同じでしょう。

博物図譜のデジタル化について ― 2014年03月16日 17時15分19秒

忙しくて記事も書けぬ…と言ったそばから何ですが、記事の書き方を忘れそうなので、やっぱり書いてみます。

★

最近、興味の赴くところに従って、再び博物学関係の本を買うことが多いです。

その多くはネット上でも読めるのに、なぜ自分はかさばる古書を、しかも少なからぬお金を出して買うのだろうと改めて自問してみました。

なぜ買うか?と問われれば、即座に「そりゃあんさん、感動が違いますがな」と答えたいところですが、それだと主観的に過ぎるので、もうちょっと理屈を述べてみると、まず一つには画像の鮮明さの問題があります。

実例を挙げてみます。

ここに『甲虫類の博物誌(The natural history of beetles、1835)』という本があります。

James Duncun が著し、William Jardine が編んだ「ナチュラリスト叢書」の一冊として刊行された小ぶりの本です。その内容は現在複数のサイトで公開されていて、例えばBiodiversity Heritage Libraryで公開されているデータは、後の1852年に出た版から取ったものですが、画像もきれいで、めくり心地もなかなか良いです。

■The natural history of beetles : illustrated by thirty-two plates,

numerous wood-cuts, with memoir and portrait of Ray (1852)

https://archive.org/details/naturalhistoryof01dunc

これは現在オンラインで読める書籍の平均的な姿よりも、むしろ鮮麗な部類だと思いますけれど、それでもちょっと目を凝らすと、やはりアラが目に付きます。

たとえばクワガタ類を描いた第18図。銅版(鋼版かもしれません)手彩色の美しい図です。

これについて、ネット上の画像をいちばんズームした状態と、デジカメでの接写画像を比べてみます。

こうして比べてみると違いは明らかで、「オンラインで読めるから紙の本は要らないよ」という風には、まだまだなりそうもないことは、お分かりいただけるでしょう(ちなみに元画像はCanon 5Dを使って2009年に撮影され、画素密度は500ppiであると上記ページには記載されています)。

もちろん画素数の問題は、ファイルサイズが大きくなるのを厭わなければ、もっと細かくできるので、根本的な問題ではないのでしょう。今後も電子書籍はどんどんディテールの表現力を高めていくはずです。現に、武蔵野美術大学が進めている荒俣宏氏旧蔵書のデジタルアーカイヴ化の成果は、溜め息が出るほどです。

★

しかし、デジタル画像に関しては、もう一つ気になる点があります。

それは画像の色彩表現の問題で、文字だけの本ならいざ知らず、図譜類に関しては、電子書籍化にとって、これはより大きな壁かもしれません。

RGBの階調表現(一般には各色8bit=256階調)の制約や、またそれ以上にディスプレイの性能の限界もあって、やっぱり原書と画像は違います(そもそも、既存のディスプレイで再現できるのは、人間が認識できる色彩の限られた一部に過ぎない由)。上に掲げたデジカメの写真も、できるだけ色合いを実物に近づけたつもりですが、それでも実物とは明らかに違います。また実物は灯火の下で見るのと、太陽光の下で見るのとで、ずいぶん色合いが違いますが、デジタル画像は常にひと色です。

RGBの階調表現(一般には各色8bit=256階調)の制約や、またそれ以上にディスプレイの性能の限界もあって、やっぱり原書と画像は違います(そもそも、既存のディスプレイで再現できるのは、人間が認識できる色彩の限られた一部に過ぎない由)。上に掲げたデジカメの写真も、できるだけ色合いを実物に近づけたつもりですが、それでも実物とは明らかに違います。また実物は灯火の下で見るのと、太陽光の下で見るのとで、ずいぶん色合いが違いますが、デジタル画像は常にひと色です。

さらに根本的なこととして、油絵同様、普通の本でも、基材と発色層の重なりは立体構造をしているので、2次元画像にする際、必ず捨象される情報が出てきます。単純な話、画像だと裏写りと表面の染みの区別がつきにくいです。さらに紙の凹凸や質感まで捉えるには、平面的な絵であっても、ステレオ写真にしないといけないのかもしれません。

それに、これは私もよく知らないのですが、かつてレコード vs. CDという形で、デジタルとアナログの音質をめぐっていろいろ議論があった気がします。あれのビジュアル版といいますか、デジタルデータは人間のリアルな視覚体験にどこまで迫れるのかという議論もあるんでしょうか。たとえば、今でもRGBそれぞれに16bit=65,536の階調を割り当てる「48bit画像」というのがあって、さすがにそれだけ細かくすれば、人間の認識の限界を超えていると思いますけれど、「いやいや、人間の視覚はそんなものじゃない」という議論があるとか…?

★

ともあれ、紙の本は紙の本で大きな美質を備えていますから(もちろんデジタルにも美質はあるでしょう)、良いと思えばどんどん買えば良い、ためらってはなりませぬと、声を大にして申し上げたい。

アンチモニーの雪 ― 2013年11月28日 21時17分32秒

今日は震え上がるほど寒く、ひょっとして白いものが舞うかと思いました。

実際各地で初雪が降ったようです。

師走も目前。思わずため息が出ます。

実際各地で初雪が降ったようです。

師走も目前。思わずため息が出ます。

★

雪といえば、今年の6月に「土星堂」という小さな活版所の立ち上げをアナウンスしたころ(http://mononoke.asablo.jp/blog/2013/06/15/6866475)、cafeSAYAさんを通じて雪華模様の活字を購入しました。

何の物音もしない夜。

雲母刷り風の紙に、藍のインクを使って、ひたすら雪を捺してみます。

しんしんと降る雪。

ひょっとしたら、これは土星堂活版舎の初仕事かも。

図鑑史逍遥(5)…『普通植物図譜』と『有毒植物図譜』 ― 2013年10月11日 20時53分49秒

村越の仕事の変化を見るために、明治39年(1906)、彼が最初に出した『普通植物図譜』の第1巻から、さらにいくつか図を掲げます。

(サンシキスミレ 第1集)

(ヒマワリとタンポポ、第6集)

(ミヤマスズメノヒエとヌカボシソウ、第12集)

(ゼニゴケとジャゴケ、第12集)

(同拡大)

(ゲジゲジシダとトラノオシダ、同)

(マツヨイグサとオオマツヨイグサ、第2集)

(同拡大)

(ソラマメとヤブマメ、第12集)

下手とは言いません。むしろ上手いと感じる絵もあります。しかし、立体感の乏しさ、絵の平板さという点では共通しています。

★

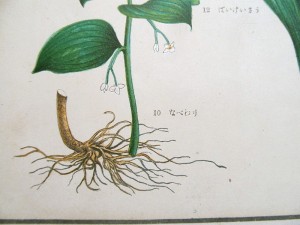

次に、明治41年(1908)に出た『有毒植物図譜』を見てみます。

こちらは1冊こっきりのものですが、体裁はB5版で共通。

発行は、『普通植物図譜』の方が「京橋区北槇町2番地 参文舎」になっていましたが、『有毒植物図譜』では「篠崎純吉」という個人名になっています。ただし、住所は同じなので、発行元もこれまた同じなのでしょう。

(ヤツデ、サツマフジ、コショウノキ、オニシバリ)

(同拡大)

(シュロソウ、ヒガンバナ、キツネノカミソリ、ツクバネソウ、スイセン)

(ミズバショウ、ユキモチソウ、マムシグサ、テンナンショウ、ムサシアブミ)

どうでしょう。こちらはちゃんと「図鑑の絵」に見えます。色彩や葉の光沢表現も自然ですし、立体感にも富んでいます。

さらに分かりやすいところで、植物の「根」の表現を比べてみます。

(『普通植物図譜』第1集より、タネツケバナの部分拡大)

(『有毒植物図譜』から、ナベワリの部分拡大)

これが同じ作者の絵かと疑うほどですが、その多くは印刷技術の進歩に負っているのでしょう。現物を見てないので断言はできませんが、同じ時期に並行して出ていた『普通植物図譜』の後期の巻も、同様の水準に達していたのではないでしょうか。

『普通植物図譜』刊行当時の状況を、俵氏は前掲の『牧野植物図鑑の謎』で、こう書いています。

「東京に出てきた村越は、植物図鑑を発行してくれそうな出版社を探したが見つからないので、自費出版を考え「東京博物学研究会」という組織をつくり、京橋の木挽町に家内工業のような石版印刷工場を設けた。そして植物図鑑の解説文を書くことは埼玉師範の同級生で親友の高柳悦三郎(後年の昭和初期には埼玉県久喜高等女学校長)にも依頼し、村越は野山をかけめぐりながら植物標本を採集し、石版工場の二階を写生室として植物画の制作にあたった。」(p.79)

ほとんどゼロから手探りで始めた<原色図鑑>の刊行事業でしたが、それが誕生からごくわずかの間に、長足の進歩を遂げたという事実は、当時の印刷事情を考える上でも興味深く思います。

小さな活版所(3) ― 2013年06月17日 21時20分46秒

雨が降り、雨が止み、枇杷が熟し、ノウゼンカズラが咲き、いよいよ夏です。

それにしても急に暑くなりましたね。昨日は今年初めてエアコンを入れました。

それにしても急に暑くなりましたね。昨日は今年初めてエアコンを入れました。

★

さて、土星堂の設備投資の話のつづきです。

「決して印刷をしない活版所」であっても、やっぱりムード作りに印刷機は欲しいので(私の場合ムードがすべてに優先します)、あまり場所を取らないものはないかなあとあれこれ物色しました。

で、ふと見つけたのがこの木箱です。

18×34cm、高さは9cmほどの、小さな箱ですが、中には印刷用具一式がきちんと収まっています。

小さな活字を納めたケースの脇には、インキ缶とインキを塗布する柄付きタンポ。(もう1つの穴開き容器は用途不明ですが、ひょっとしたらインキを加熱する道具かもしれません。)

活字セットの中には、字間を調整する込め物も含まれています。

当初は、行間を調整するインテルとか、もっといろいろ揃っていたのかもしれません。

鋳鉄や錬鉄の重厚さこそありませんが、その分、木の指物細工がいかにも愛らしく、グググッと回す赤いレバーなどは、まさにグーテンベルグの直系を感じさせます。

★

この印刷機は、フランスの業者が19世紀の品と称して売っていました。

売り手の文句によれば、「この品はフランス革命から第一帝政期にかけて活躍した、Gabriel Lérivint (1741-1823)将軍家に伝来したもので、旅先や戦場に携行したものでろう」云々というのですが、まあ、どこまで本当かは分かりません。

むしろ、そんな仰々しいものではなしに、ネームカードや、簡単な招待状を刷るぐらいがせいぜいではなかろうかとも思います。とはいえ、「19世紀のプリントゴッコ」のような、こういうパーソナルユースの印刷セットが、当時あったこと自体、なかなか興味深い事実です。

★

ついでですから、この印刷機の使用法を見ておきます。

この印刷機の心臓部は、右側の小さな木枠です。

ここに版を組んで、木ねじでがっしり固定したのでしょう。

あとは、活字にインクをなすりつけて、上に紙を置き、ハンドルをひょいと起して、木蓋の上からグリグリひねって圧をかければ一丁上がり。

木蓋の裏は圧が均一にかかるように、革が張ってありますが、かつて間違えて紙を置かずに刷ったことがあったらしく、よく見るとその圧痕が残っています。

★

最後に付言すると、現状は木に狂いが生じていて、肝心のレバーがちっとも回りません。また残された活字も印面が磨耗していて、実用にはならないでしょう。

というわけで、「印刷しない活版所」にこれ以上相応しい品はないのです。

では最後に、もう一度全員そろって記念撮影。これが土星堂活版舎の全貌です。

最近のコメント