「野尻抱影の本」…カテゴリー縦覧:野尻抱影編 ― 2015年04月12日 16時03分18秒

ブログのカテゴリーの順番に沿って話題を出し続ける「カテゴリー縦覧」。

天文プロパーの話題が終って、以下、しばらくは天文以外の話題が続きますが、抱影や賢治は、まだまだ天文気分の濃い領域です。

天文プロパーの話題が終って、以下、しばらくは天文以外の話題が続きますが、抱影や賢治は、まだまだ天文気分の濃い領域です。

★

野尻抱影(1885-1977)という人は、ずいぶん多作な人で、ウィキペディアに載っている著作を数えたら、大正13年の『三つ星の頃』から、昭和52年の『星・古典好日』に至るまで、生前に出た単著の数は60冊を超えていました。中には旧著を再編集しただけの本もあると思いますが、それにしても大した量です。

「星の文学者」として隠れもなく、熱心なファンも多いはずなのに、しかし、その全集が編まれたことはついぞありません。抱影、賢治、足穂という、ペンを手にした夜空の大三角のうち、全集を持たないのは抱影だけです。ちょっと不思議な気もしますが、その主要テーマが「天文」とピンポイントなので、やはり絶対的な需要は限られるのでしょう。

★

とはいえ、その筆業を概観するのに便利な本があります。

以前、筑摩から出た「野尻抱影の本」という4巻本選集です。

以前、筑摩から出た「野尻抱影の本」という4巻本選集です。

1989年1月7日、昭和天皇没。

その直後の1月25日が、第1回配本の『星空のロマンス』(石田五郎編)の発行日になっています。その後、月を追って1冊ずつ配本があり、2月『山で見た星』(宮下啓三編)、3月『ロンドン怪盗伝』(池内紀編)、4月『星の文学誌』(原恵編)が出て完結。

その直後の1月25日が、第1回配本の『星空のロマンス』(石田五郎編)の発行日になっています。その後、月を追って1冊ずつ配本があり、2月『山で見た星』(宮下啓三編)、3月『ロンドン怪盗伝』(池内紀編)、4月『星の文学誌』(原恵編)が出て完結。

抱影が生き、慣れ親しんだ明治・大正・昭和の三代が遠い世界になりつつあったときに、その選集が出たことに、少なからず感慨を覚えます。

(安野光雅さんの装幀が洒落ています。)

この選集は、抱影のことを知る上で、とても目配りの利いた構成になっています。

第1巻『星空のロマンス』は、「抱影節」の効いた天文エッセイ集で、いわば抱影のスタンダードナンバー。続く『星の文学誌』は、本業の知識(彼はもともと英語の先生でした)を生かした、星座神話や天文英詩についての評論集。第3巻『山で見た星』は、必ずしも天文に限らない、自伝的エッセイや小品、少年小説、山行記などが収められており、若い頃関心を示した、心霊の話題なども顔を出します。

そして第4巻は『ロンドン怪盗伝』。ちょっと意外に思われるかもしれませんが、抱影が星と並んで興味を抱いたのが「乞食と泥棒」で、抱影のその方面の仕事も取り上げているところが、この選集の優れている点です。抱影は頭上の星ばかりでなく、生身の人間にも深い関心を寄せていました。

(『ロンドン怪盗伝』の帯。池内紀氏の解説文からの引用)

かつて松岡正剛さんは、生前の抱影に、その関心の由来を尋ねたことがあるそうです。

なぜ星の専門家が乞食と泥棒に関心をもつのかというと、

これはぼくが直接に聞いたことだが、

「あなたねえ、天には星でしょ、地には泥棒、人は乞食じゃなくちゃねえ」

というのである。

(松岡正剛の千夜千冊:野尻抱影『日本の星』 http://1000ya.isis.ne.jp/0348.html)

洒脱といえば実に洒脱。

金持ちや権力者なぞ屁でもないという、抱影の反骨精神が頼もしいです。

金持ちや権力者なぞ屁でもないという、抱影の反骨精神が頼もしいです。

★

洒脱といえば、第3巻の帯に出てくるエピソードはどうでしょうか?

思わずクスリとする、胸のすくような話ではありませんか。

ちょっとへそは曲がっていますが、なかなか面白い老人ですね。

この老人が逝って、今年で38年。日本の世相もずいぶん変わりました。

ちょっとへそは曲がっていますが、なかなか面白い老人ですね。

この老人が逝って、今年で38年。日本の世相もずいぶん変わりました。

古川龍城を知っていますか ― 2014年07月13日 11時36分28秒

日本の天文趣味をたどるために、明治大正の本を何冊か手元に置いています。

その中に古川龍城(ふるかわりゅうじょう)という人の本が何冊かあります。

画像は左から、

『天文界之智嚢』 (中興館、改訂11版、1933/初版1923)

『星のローマンス』 (新光社、1924)

『星夜の巡礼』 (表現社、1924)

の3冊。出版年をご覧いただければお分かりのように、大正12~13年のごく短い期間に、立て続けに出た本です。

「日本の天文趣味をたどる」と云うわりに、私は著者である古川その人について何も知らずにいたのですが、たまたま以下の報告に接し、「へええ、そうだったんだ」と思ったので、ここに挙げておきます。

■冨田良雄、「古川龍城と山本一清」

第3回天文台アーカイブプロジェクト報告会集録 (2012), pp.24-27.

http://hdl.handle.net/2433/164305 (←リンク先ページからダウンロードをクリック)

冨田氏の報告によれば、古川は山本一清の弟子に当たり、山本が京大で助教授だった頃、彼はその下で助手を務めた、本職の天文学徒だった由。私はてっきり彼を在野の文筆家と思っていたので、そのことがまず「へええ」でした。そして東亜天文学会(当時の天文同好会)の会誌「天界」のネーミングも古川の発案だそうで、不肖の会員である私は、そのことも知らずにいました。これまた「へええ」です。

とはいえ、彼の学究生活は長く続かず、大正11年(1922)に、京大から東京麻布の天文台(三鷹の旧東京天文台の前身)に転じたあと、翌年の関東大震災を機にそこも辞し、純粋な小説家として立とうとしたり、地震学に興味を示して、東大地震学教室に一時籍を置いたり、かと思うと鳥類学に手を伸ばして、昭和に入ると「国民新聞」の記者をしながら、その方面の文章を書いたり、冨田氏によれば、「鳥の研究者からは天文学出身の謎の人物とされており、かたや天文学分野からみても謎の多い人物」という存在になっていました。

その最期もはっきりせず、晩年は郷里の岐阜に帰り、昭和30年(1955)頃に亡くなったそうです。

★

何だか不思議な人ですね。

古川と入れ替わりに日本の天文シーンに登場し、戦後も永く君臨しつづけたのが野尻抱影であり、古川は謂わばその露払いの役を務めたと言えます。

日本の天文趣味史において、その果たした役割は決して小さくないはずですが、そのわりに知名度が今ひとつですので、ここにその名を記しました。

星と花 ― 2014年07月12日 13時55分46秒

(賢治が昭和3年(1928)に、花の名前を書き付けた「メモ・フローラ手帳」の紹介記事。雑誌「アルビレオ」創刊号、1994より)

7月8日の記事で、ガラスの天球儀を取り上げた際、「地上の星を花といゝ、みそらの花を星といふ」という文句が、島崎藤村のものとして引用されている文章を紹介しました (http://mononoke.asablo.jp/blog/2014/07/08/7382844#c)。

すかさずS.Uさんに教えていただいたのは、これは藤村ではなく、室生犀星が出典ではないか、ネット上では犀星のものとして引用されている例が多いようだが…ということで、併せて土井晩翠の「天地有情」(1899)や、宮沢賢治の「ひのきとひなげし」にも似たような言い回しが出てくることをご教示いただきました。(前者は「み空の花を星といひ/わが世の星を花といふ。」というもので、後者は「あめなる花をほしと云い/この世の星を花という。」というものです。)

(リンドウの1品種「アルビレオ」。出典同上)

ここまで来ると、これは当時流行の言い回しで、明治の新体詩ブームの中で紹介された外国の詩が原典ではないか…と私なりに想像し、検索して見つけたのがYahoo知恵袋に挙がっていた下の詩。(http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1086988725)

If stars dropped out of heaven,

And if flowers took their place,

The sky would still look very fair,

And fair earth's face.

Winged angels might fly down to us

To pluck the stars,

Be we could only long for flowers

Beyond the cloudy bars.

イギリスのクリスティーナ・ロセッティ(Christina Georgina Rossetti、1830-1894)の作で、ベストアンサーで示された訳は以下のとおり。

星が天から降ってきて、

(その星があった場所に) 花がとって代わったとしても、

空は依然として(花で)とてもきれいだし

地表も(星で)とてもきれいだろう。

羽のついた天使が私たちのもとに降りてきて

星をつまんでもっていくかもしれない。

同じように、わたしたちも

曇の向こう側にある花に思いこがれるだろう

★

思うに、星を天上の花に喩えるのはステロタイプな表現として、昔から類例は多い気がします(美しいものイコール花という、単純な発想ですね)。

たとえば、パパっと検索したところ、フランスの詩人、アルフォンス・ド・ラマルティーヌ(Alphonse de Lamartine, 1790-1869)の「Les étoiles(星々)」と題した詩にも、下のような句があって、意味はよく分かりませんが、星の美を天上の花に喩えているようです。

Beaux astres! fleurs du ciel dont le lis est jaloux,

J'ai murmuré tout bas : Que ne suis-je un de vous?

いっぽう、花を地上の星に喩えるのは、当初こそ機知に富んだ新趣向だったかもしれませんが、こういうのは「白扇さかしまに懸く富士の山」の類で、模倣によってすぐ陳腐化するのは避けがたいところです。

★

結局「地上の星、天上の花」の原典は今ひとつよく分かりませんが、ひょっとして、英文学徒だった野尻抱影が、これについて何か言ってないだろうか?と思い付いて、手元の本をパラパラめくってみました。

果たして、彼の天文随筆『星三百六十五夜』(初版1955)には、「星と花」という一文があり、これだ!と思ったのですが、案に相違して、その内容は「星に花の香りを当てるとすれば…」という、一種の見立ての文章でした。まあ、目論見は外れたものの、抱影先生も実に艶なことをすると思い、ごく短い文章ですので、下に全文を引用しておきます。

「星と花」

アンリ・ド・レニエは、『ドンク』(さて)の中に

― 宝石には匂いがあって欲しいものだ。私はダイヤモンドの鋭い凍った匂い、エメラルドのすっぱい新鮮な匂い、ルビーの重い、荒荒しい匂い、オパールのそこはかとなき、ほのかな、名酒の薫り、真珠の女性的な、底光りのする香気を想像する。(河盛好蔵氏訳)

と書いている。これを読んで、私は、もし星に花の香を持たせたらと空想して、星好きの若い女牲たちにそれを考えてもらった。優秀なものも多いが、匂いは附け足りで色の似寄りだけのがあるのも仕方がない。また、冬ほど大きな星が多いのだが、反対に花は乏しいので、取り合わせに困難である。

三つ星 フリージア ベテルギュース 紅つばき

リゲル 白つばき カペルラ 君子蘭

シリウス 沈丁花 プロキオーン 春蘭

カストール 白水仙 ポルックス 黄水仙

アルデバラーン 紅ばら すばる 鈴蘭

レーグルス デイジー スピーカ マーガレット

アルクトゥールス 花びし草 アンタレース のうぜんかつら

ヴェーガ あじさい アルタイル 待宵草

北極星 黄菊 フォーマルハウト もくせい

金星 よるがほ 火星 ガーベラ

木星 ひまわり 土星 やぐるま

特に三星のフリージア、それをはさむα・βの紅つばき、白つばき、双子座のα・βの白水仙、黄水仙の対照や、シリウスの沈丁花とアンタレースののうぜんかつらに季節感と強烈な色を表わしたのがいい。すばるの鈴蘭も可憐である。

★

うむ、可憐ですね。

星と花―。

両者は単に綺麗というばかりでなく、「年々歳々相似たる」ところも共通します。

そして、それを前にして、人は変わりゆく自分と世の中に深いため息をつくわけです。

リンゴの唄を聞いた早見盤 ― 2014年05月15日 07時04分59秒

前回の星座早見がアメリカで出たのは1943年。

2年後の1945年8月15日、太平洋戦争終結。

2年後の1945年8月15日、太平洋戦争終結。

敗戦後の日本は、戦時下にもまして物資の窮乏著しく、餓死者が絶えませんでしたし、死には至らずとも、国民全体が―特に都市部では―栄養不良でふらふらしていた…と聞きます。

そんな時代の一隅を照らしたのが、並木路子の「リンゴの唄」で、当時の映像やドラマには必ずかぶさって流れるので、現今の人の耳にも親しいことでしょう。

★

そんな時代にあって、リンゴばかりでなく、星をいつくしむ思いが、人々の心の内には甦り始めました。

粗悪な紙に刷られた粗末な星座早見。

前回の早見盤と比べると、アメリカと日本の置かれた立場の違いがくっきり浮かび上がりますが、しかし、これこそ日本の天文趣味復活ののろしとも云うべき品。

前回の早見盤と比べると、アメリカと日本の置かれた立場の違いがくっきり浮かび上がりますが、しかし、これこそ日本の天文趣味復活ののろしとも云うべき品。

■野尻抱影(編) 『星座めぐり盤』、 研究社、昭和21年(1946)

約 18cm × 18cm

印刷されたのはちょうど敗戦から1年経った、昭和21年8月15日。

「配給元 日本出版配給統制株式会社」とあって、当時はまだ統制経済下ですから、出版人もいろいろ苦労があったことでしょう。定価は3円50銭。

窓枠カバーを開けたところ。星図盤はすっかり日に焼けていて、窓からのぞいていたところは濃い茶色になっています。

ザラッとした紙の表情。

口腹を満たすべき金で星座早見をあがない、すきっ腹を抱えて空を見上げたかつてのスターゲイザーに深い愛情を感じます。

夜空の大三角…抱影、賢治、足穂(5) ― 2013年02月27日 21時32分16秒

賢治と抱影のかかわりは、実は戦前ないし戦中に遡りそうだ…ということを、コメント欄でS.Uさんにお教えいただきました(どうもありがとうございました)。

昭和28年に草下英明氏の『宮沢賢治と星』が出た際、抱影がその感想を、自分の弟子でもある草下氏に葉書で知らせて寄こした…ということを、先日記事に書きました。のみならず、実は抱影はこの本の序文も書いており、その中で「自分は以前賢治全集のために天文関係の言葉に註を付けたことがある」旨を書いているというのですが、この抱影の序文自体、学藝書林から出ている再版本からは割愛されているので、一般の目に触れることはごくまれだと思います。もちろん私にとっても初耳の情報でした。

抱影と賢治のかかわりを考える上で、これはきわめて貴重な資料と思いますので、S.Uさんからお送りいただいた問題の序文を、以下に掲げます。

「宮沢賢治氏の詩や童話に、星座と星が実に自由に、時には奔放に採り入れられていることは、私たち天文ファンを常に驚嘆させる。而も日本に於けるこの趣味の萌芽期に、「銀河鉄道の夜」「よだかの星」などの名作を書いた博識とファンタジーとは永く記憶さるべきだろう。私は曾って藤原嘉藤治氏から依頼されて、全集のために天文関係の言葉を註解した。しかし屡々迷路を引き廻されたり、氏の創作らしい星座や星にもぶつかって、疑問に残ったものも少〔すくな〕くなかった。

ところで草下英明君は、学生時代から賢治氏の文学に傾倒して、特にその天文知識から、年来全作品に現れている星座と星とを熱心に探り、その典拠をも考証し、進んでは氏の旧居を訪ねて遺稿から新事実さえ発見している。こうして様々の面よりする解釈と鑑賞とを収めたのが本書である。これが賢治研究の上に、従来の遺漏を充たしながら新たに読者を啓発するのは勿論、独立した読物としても楽しく清新であると私は信じている。」

抱影は私信の中でもかなりキツイことを言っていましたが、ここでも「迷路を引き廻されたり」とか、「疑問に残ったものも少」なからずあったとか、賢治の天文知識に厳しい注文を付けています。

なお、ここで藤原嘉藤治から依頼があった全集というのは、同氏が編集にかかわった文圃堂版(昭和9~10、全3巻)、十字屋版(昭和14~19、全6巻)のいずれかを指しますが、終戦前に出た賢治全集はこの2種類だけです。そして、十字屋版は文圃堂版から譲られた紙型を流用しているそうなので、要は十字屋版を見れば、抱影の註解の内容も分かるのではないかと思います。

私なりに、現在、自助努力中ですが、もし十字屋版全集をお持ちの方、あるいはこの件について既にご存じ寄りの方がいらっしゃいましたら、抱影による註解の実際をお教えいただければまことに幸いです。

★

さて、以下は純然たるおまけ。

「はたして賢治と足穂はどこかで行き会ったことがあるのかどうか?」

両者の行動範囲を考えると、両者が出会う可能性があるのは東京以外にありません。

大正~昭和にかけて、二人は何度か東京で過ごしているので、偶然街路で行き会ったとしても決して不思議ではないはずですが、しかし両者の年譜を突き合わせると、奇妙なほどすれ違っていることに気づきます。

足穂の初上京は大正8年の3月です。彼は関西学院卒業と同時に、東京羽田の自動車学校に通って車の免許を取るというハイカラぶりを見せました。

賢治の方も前年の暮れから、病気療養中の妹トシに付き添って滞京していましたが、ちょうど足穂と入れちがいに花巻に帰ったので、このとき両者が出会う可能性はありません。

賢治が再度上京したのは大正10年のことで、このときは日蓮宗系の国柱会に出入りしながら、1月から8月まで東京で過ごしました。しかし、足穂はこの時期、ちょうど地元に戻っていて、再度上京するのは同年9月ですから、これまた出会う可能性はありません。

残された可能性は、賢治がそれぞれ1か月足らず滞京した、大正15年(=昭和元年)と昭和3年に限られます。

大正15年の12月、賢治はタイピスト学校に通ったり、オルガン・チェロ・エスペラントを習ったり、はたまた築地小劇場や歌舞伎座に出かけて観劇を楽しんだり、東京中を忙しく歩き回っていました。昭和3年も似たような感じで、文字通り寝食を忘れて、文化的刺激の吸収に余念がありませんでした。

いっぽうの足穂は、『星を売る店』(大正15)、『第三半球物語』(昭和2)、『天体嗜好症』(昭和3)と、珠玉の作品集を立て続けに刊行し、まさに若き日の絶頂期にあった時期にあたります。

賢治もことさら先鋭的なものに目が向いていた頃ですから、あるいは足穂の名前を耳にしたことがあったかもしれませんし、街ですれ違ったことだって、ないとはいえません。

二つの巨星のコンジャンクションが現実にあったかどうかは永遠の謎ですが、「あった」と想像するのは楽しいことです。そして、少なくとも二人が同じ街の空気を吸ったことがあるのは確かな事実です。

夜空の大三角…抱影、賢治、足穂(4) ― 2013年02月25日 20時55分37秒

足穂は「銀河鉄道の夜」を一読するなり、それを映像化したいと思いました。それもフルカラー作品で。

「草下自身もそのことを主張していた。彼の手紙から引用して、私が彼の意見に異議をもっていない証拠にしたい―

まず最初にカムパネルラ少年が溺れる場面は、その川下の地平線上に白鳥座が大きく落ちかかっているように仕組むべきで、川遊びの小舟から落ちて魚になり、ついで天上の星と化した酔李白の場合のように、押し流されて行く友だちを追うて、ジョバンニ少年はいつのまにやら銀河の中へ泳ぎ入ってしまう…深味を帯びた濃藍のバックには一面に星がきらめき、天ノ河は五彩の光の流れで、そのあいだを縫って、透明単色の「銀河列車」が駛って行く…。

私は子供の頃、ジュール=ヴュルヌの挿絵に見た「コロンビアット」即ち、星間をポッポッと煙を吐いて進んでいる車輪のない移民列車を、思い合わさないでおられなかった。」

(月へ向かう砲弾列車。ヴェルヌの『地球から月へ(月世界旅行)』英語版表紙。

ウィキペディアより)

足穂はどういうつもりで草下氏の文章をそのまま引いたのか?

足穂はものぐさから他人の文章を借りるような人ではないはずなので、これはよほど草下氏の文章が彼の心に響いたのでしょう。足穂も釈明の必要を感じたのか、草下氏と自分の感じ方が近いことをしきりに強調しています。

「渋谷のプラネタリウムについて、草下は云った。「内側の星ぞらよりも外側の真白いドームの方がよっぽど宇宙的に見える」と。彼はマラルメの朗吟家であり、又、宮沢賢治の随所に出てくるカエル、魚、小鳥、虫の奇妙な発音を自ら真似るのが実にうまい。只「深淵」からの語り手、ホウキ星の啼声をそこに差し加えないのが、いささか残念なくらいのものである。草下はいまアメリカの宇宙基地を大いそぎで見て廻っている。帰途にはカリフォルニアの大天文台をたずねるつもりだ。天文学着たちは昼間は寝ているそうです、と先日の手紙に書いてよこした。」

そして足穂はこの一文を次のように締めくくっています。

「「俺はひとりの修羅なのだ」これもよいが、私は何よりも「銀河鉄道の夜」を推す者である。これはひょっとして、サン=テグジュペリの「星の王子様」よりも文学的かも知れない。その次は「風の又三郎」である。「雨ニモマケズ」なんて云うしみったれた愚痴は、私は買わない。」

★

足穂は、賢治と「銀河鉄道の夜」を高く評価していました。

ひょっとしたら、「これは自分が書くべき作品だった」とすら思ったかもしれません。

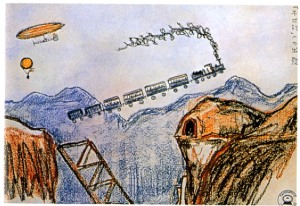

足穂はこの「銀河鉄道頌」を公にした直後、絵画展の開催を持ちかけられます。それは翌1971年に「イナガキタルホ・ピクチュア展」と題して、大阪、京都、東京を巡回しましたが、この絵画展のために、足穂は新作パステル画を10枚ほど描いています。

その中の1枚が「「不可能」への出発」という作品です。

(「不可能」への出発/出典:『稲垣足穂の世界―タルホスコープ』(平凡社))

この汽車は、本来鉄橋を渡ってトンネルへと滑りこむはずだったのでしょう。しかし、鉄橋は崩落し、汽車は奈落の底へ…と思いきや、汽車はそこから「不可能」に向けて出立します。平凡な日常、それを切断する死、そして死をも易々と超えて翔ぶ蒸気機関車。

この絵と「銀河鉄道の夜」のつながりは分かりません(もしどこかに自作解題が載っていたらお教えください)。しかし、私の目には、明らかに賢治と「銀河鉄道の夜」へのオマージュ作品と映ります。

【2月26日付記】

…と書いたものの、どうやらこれは私の勇み足で、実はこの絵は賢治ではなく、ジョルジュ・メリエスの映像作品に触発されたものではないか?ということを、コメント欄で黒内さんにお教えいただきました。黒内さんによると、メリエスにはずばり「Voyage a travers l'impossible(不可能を通る旅)」(1904)という作品があって、その中に、この絵と酷似したシーンがあるとのこと(黒内さんのコメントには、該当作品へのリンクが張られているので、ぜひご覧ください)。

強いてこの絵と賢治を結びつけて何か言うとすれば、ひょっとしたら足穂の賢治受容には、ヴェルヌと同時にメリエスの影響もあるのでは?という観点ですが、まあ、これは足穂氏ご本人に伺わないと分からないでしょう。

★

以下、ちょっと考証めいたことを加えます。

「銀河鉄道の夜」には完成原稿がないため、各時代の校訂者の判断によって、いろいろな“異版”の存在することが知られていますが、足穂が読んだのは、どのバージョンだったのでしょうか?

草下氏の『宮沢賢治と星』(学藝書林、1975)の「あとがき」を読むと、「原本〔=昭和28年に出た初版〕は、すべて昭和21~23年刊行の十字屋版全集に頼っている」とあるので、草下氏が足穂に貸し与えたのも、おそらくそれでしょう。

青空文庫には、現行のバージョン(http://www.aozora.gr.jp/cards/000081/files/456_15050.html)のほか、この十字屋版に準拠した、岩波文庫旧版に収められたバージョン(http://www.aozora.gr.jp/cards/000081/files/46322_24347.html)もアップされているので、ぜひ読み比べてみてください。

十字屋版「銀河鉄道の夜」は、現行のものとは、かなり構成が違います。

謎のブルカニロ博士が登場するのはもちろん、現行版とはちがって、ジョバンニは銀河鉄道に乗り込む「前」に、親友が水死したことを聞かされます。上の引用中、足穂および草下氏が、「まず最初にカムパネルラ少年が溺れる場面は」云々と書いたのは、これを下敷きにしています。

作品としての巧拙は正直よく分かりません。しかし、純粋な夢オチの現行版よりも、十字屋版の方がある意味説得力があるし、救いがあると思います。(少なくとも、ジョバンニは2枚の金貨でおっ母さんを喜ばせてあげられるのですから…)。銀河の描写も、コールサック(石炭袋)で終わる現行版は、あまりに重苦しいので、マジェラン星雲で終わる十字屋版に軍配を上げたいと思います。

ともあれ、足穂が感動したのはこのバージョンなので、足穂の追体験をするには、十字屋版に目を通す必要がありそうです。

(次回はおまけ編)

夜空の大三角…抱影、賢治、足穂(3) ― 2013年02月24日 08時34分41秒

足穂には、賢治を正面から評した、ズバリ「銀河鉄道頌」という短文があります。

初出は「ユリイカ」1970年7月臨時増刊号で、この号は「総特集 宮沢賢治」と銘打っていました。雑誌の方は未見ですが、この一文は後に『タルホ入門―カレードスコープ』(潮出版社、昭和62)に収められ、私が読んだのもそれです。全文引いても、そう大した長さではないので、少しずつその内容を見ていきます。

初出は「ユリイカ」1970年7月臨時増刊号で、この号は「総特集 宮沢賢治」と銘打っていました。雑誌の方は未見ですが、この一文は後に『タルホ入門―カレードスコープ』(潮出版社、昭和62)に収められ、私が読んだのもそれです。全文引いても、そう大した長さではないので、少しずつその内容を見ていきます。

(『タルホ入門』カバー(表・背・裏の全体)。装丁:戸田ツトム、装画:まりの・るうにい)

「私は永いあいだ、名前は聞いていながら宮沢賢治を読まなかった。それは例の東北の泥臭い手かと思っていたからである。光太郎派の大ボスの草野心平が持ち上げていると云うし、めくら詩人のエロシェンコが感心したとか何とか耳にしたので余計にそうだった。私はゆらい生命だとか、愛だとか、美だとか、そんな曖昧なことを云う人間が大きらいである。そんな手合にろくな奴がいないことは確かである。政治関与なども同類項である。サルトルは参加によって自らの芸術的貧困をごまかしているし、ブルトンの堕落はその政治癖がきっかけになっている。」

ここで、足穂が「例の東北の泥臭い手」と、東北の地域性を問題にしているのは興味深い。足穂は明らかに東北を、そして泥臭さを嫌っていました。足穂は播州人を自称しており(明石出身)、別に都会人を気取るつもりもなかったでしょうが、東北の風土にはハナから合わぬものを感じたようです。そして賢治にも泥臭いイメージを重ねて、長いこと敬遠していたことを告白しています。

「ところがそのうちに、宮沢賢治の「黒い土」が相当に抽象化されたものであることが判ってきた。彼は農村指導者らしいが、ありふれたポーズ屋でないことが、次第に明らかになってきたのである。例えば岩手県の日本海に面した岸をドーヴァの白堊層の崖に見立てているなどが、そうである。ドーヴァは、「イッシー」「ヴィラコブノー」等とならんで、我が少年の日のなつかしい地名であった。そこは、最初に英仏海峡を飛び越えたルイ=ブレリオの単葉機が着いた地点で、おもちゃのようなヒコーキは、要塞下の斜面で胴体を前後にへし折って匍いつくばってしまったのである。「どうしてあなたは賢治を読まないのですか。あれは東北のイナガキタルホなのに」と云ったのが、かつて中公にいた常田富之助である。こうして漸く宮沢賢治は、自分からそんなに縁遠い存在でなくなってきた。」

「岩手県の日本海」はご愛敬。足穂は、東北の地図が頭に入ってなかったのでしょう。

それはともかく、足穂はある時期から賢治を気にし出します。そして、自分と似た鋭角的な抽象性をそこに感じ取り、周囲からも「賢治は東北のイナガキタルホだ」と吹き込まれ、足穂は賢治のことを、明瞭に自己と並び立つ存在として認めるにいたりました。

「岩手県の日本海」はご愛敬。足穂は、東北の地図が頭に入ってなかったのでしょう。

それはともかく、足穂はある時期から賢治を気にし出します。そして、自分と似た鋭角的な抽象性をそこに感じ取り、周囲からも「賢治は東北のイナガキタルホだ」と吹き込まれ、足穂は賢治のことを、明瞭に自己と並び立つ存在として認めるにいたりました。

「ついに「銀河鉄道の夜」を読まなければならない羽目になった。その提供者はTVマンの草下英明である。

大正期の終り頃に、松山中学を卒えるなり私の所へとび込んできたのが仙波重利で、これはのちに京都の映画撮影所に入り、(大陸のクリークで戦死した)山中貞雄のアシスタントディレクターとして、黒沢明とは同輩であった。この仙波がいつしか私の影響で星座通をひけらかすようになり、仙波の天文趣味上のお弟子が即ち草下英明なのである。草下は野尻抱影の許に出入りし、大阪四ツ橋のプラネタリウムではその組立に従事、渋谷の五島プラネタリウムで名解説者として名を売ったことは、諸君の中で憶えている人もあろう。

草下は戦後、私が早大うらの真盛ホテルにいた時に初めてたずねてきた。この日か、あるいは暫くたって彼が持ってきた本の中で、私は「銀河鉄道の夜」を読んだのである。これを英国式のカラーフィルムにしたいと、まず第一番に私は思ったものだ。」

ここにも草下英明氏の名前が!

抱影、賢治、足穂の三者を結びつけ、わが国の「星の文学史」に興味深いエピソードを点綴した人物こそ草下氏であり、その暗躍ぶりに驚かされます。ともあれ、戦後まもないころ、足穂に「銀河鉄道の夜」を読ませた功労者は草下氏です。

そして銀河鉄道を一読した足穂は、そこから紡いだイマジネーションをこう綴りました。

(…と、いいところですが、ちょっと長くなったので次回に回します。)

夜空の大三角…抱影、賢治、足穂(2) ― 2013年02月23日 10時55分40秒

賢治は3人の中ではいちばん早くに亡くなり、今でこそ世間的にいちばん高く評価されていると思いますが、生前は作家として十分認知されていたわけでもなく、将来自分が他の2人と並んで語られることになろうとは、全く予想もしていなかったでしょう。(そもそも賢治は、星座入門書を著した抱影の名は知っていたかもしれませんが、足穂の名を知っていたかどうかは、すこぶる怪しいと思います。)

では抱影と足穂は、賢治のことをどう見ていたか。

まずは抱影編。

★

抱影の賢治評として何か公になった文章があるのかどうか、寡聞にして知りません。しかし、石田五郎氏の『野尻抱影―聞書“星の文人”伝』(リブロポート、1989)を読んでいたら、抱影が私信の中で賢治に触れているのに気が付きました。

昭和28年、草下英明氏がその処女作『宮沢賢治と星』を上梓した際、抱影が同氏に宛てた葉書がそれで、上の本の291-2頁には、その全文が引用されています。以下にその一部を抜粋。

「処女著といふものは後に顧みて冷汗をかくやうなものであつてはならない。この点で神経がどこまでとどいてゐるか、どこまでアンビシャスか、一読したのでは雑誌的で、読者を承服さすだけの構成力が弱いやうに感じた。

〔…〕吉田源治郎氏との連想はいい発見で十分価値がある。〔…〕賢治氏も星座趣味を吉田氏から伝へられたが、知識としてはまだ未熟だつたやうだ。アルビレオも文字だけで、見てゐるかどうか、「琴の足」は星座早見のαから出てゐるβγで、それ以上は知らなかつたのだらう。「三目星」も知識が低かつた為の誤まり、「プレシオス」は同じく「プレアデス」と近くの「ペルセウス」の混沌(君もペルシオスと言つてゐる)「庚申さん」はきつと方言の星名と思ふ。(昭和二十八年六月二十九日)」

(左:抱影の処女作『星座巡礼』(大正14年初版、写真は昭和6年の第7版)、

右:賢治に影響を与えた吉田源治郎の『肉眼に見える星の研究』(大正11))

抱影にかかっては賢治も形なしで、「未熟」の一語であっさり片付けられています。

まあ、相手が抱影ならば、賢治もあえて反論できないでしょう。

抱影としては、初歩的なミスを連発する賢治が「星の文学者」として祭り上げられるのを見て、まさに片腹痛い思いだったのかもしれません。

(ちなみに葉書に出てくる「三目星」とは、賢治が詩の中で「三日星」にカシオペアとルビを振っていることを指します。この「三日星」は印刷の際の誤植で、草稿では「三目星」になっていることを草下氏は発見しましたが、三日星にしろ、三目星にしろ、典拠のはっきりしない言い方であることに変わりはなく、抱影はあっさり賢治の無知のせいだと切り捨てています。)

とはいえ、仮に賢治の天文知識が「素人」の域を出ないものだったにせよ、賢治は別に天文啓蒙書を書こうとしたわけではなく、輝くような詩的世界の創造こそが、その身上だったわけですから、その点を抱影はどの程度認めていたのか、気になるところです。

重箱の隅をつつくと、抱影は文中、吉田源治郎のことは「吉田氏」あるいは「吉田源治郎氏」と呼んでいるのに、賢治のことは「賢治氏」と呼んでいます。これは少なくとも相手を文学者として認めていた証拠かもしれません。が、それにしても、あまり高くは買っていなかったのかなあ…と、抱影の口吻からは想像されます(まだ足穂の方を高く買っていたかもしれません)。

(この項つづく。次回は足穂の賢治評)

夜空の大三角…抱影、賢治、足穂(1) ― 2013年02月21日 22時10分37秒

星座図の話題に関しては、新たに発注をかけたものがあるので、それが届くまでちょっと寝かせておくことにして、先日、石田五郎氏をめぐる記事に頂戴したコメントに触発されたことがあるので、それを先に書きます。

★

野尻抱影(1885-1977)、宮沢賢治(1896-1933)、稲垣足穂(1900-1977)。

私はあまり県民性というものを信用していませんが、この3人の作家については、それぞれ関東、東北、関西のローカリティが色濃く表れているような気がしてなりません。

カラコロと着流しで雑踏を往く抱影。

後ろ手を組んで、うつむき加減に野を歩く賢治。

彼らを東京や岩手の景観と切り離して考えることは難しいでしょう。

足穂の場合はちょっと複雑ですが、モダンボーイとして神戸トアロードを闊歩した頃も、宇治の里に住まいし、怪僧じみた風貌で世を諷した晩年も、東京の文化人とは明らかに手触りの異なるオーラを放っていました。

そんな三者三様の「星の文学者」たちですが、彼らは、互いのことをどう思っていたのか?

★

このうち、直接顔を合わせたことがあるのは、抱影と足穂だけで、そのことは先日、石田五郎氏の記事でもちらっと書きましたが、改めてちゃんと書いておきます。

抱影と足穂が出会ったのは昭和24年(1949)3月13日、場所は世田谷の抱影宅でのことです。両者を引き合わせたのは、科学ジャーナリストの草下英明氏で、その折の記録としていちばん詳しいのは、同氏の「人間の水はみんなみ、星は北に拱(たんだ)くの…」(初出:『遊』1977年12月臨時増刊号/単行本『星の文学と美術』(れんが書房新社、1982)所収)でしょう。

二人の共通の知人であった草下氏は、対面前の両者の発言として、「野尻先生は「変った人らしいね。ああいう飛躍にはとてもついてゆけない」と言い、イナガキさんは「背中をまっすぐのばした、こわい人のようだ」とお互いを評していた」ことを書き留めています。

3月13日の対面当日、足穂(その頃彼は東京住まいでした)は、草下氏の誘いに応じて気軽に立ち上がったものの、内心は相当緊張していたようです。彼は抱影宅に向かう道中、やたらにおしっこをして、あまつさえ抱影宅の垣根の陰にも放った形跡があった…と、草下氏は余計なことまで書いていますが、五十の声を聞こうという足穂にも、そんなウブな一面があったのかと驚かされます。

(昭和25年ごろの足穂。出典:『稲垣足穂の世界―タルホスコープ』(平凡社)より、一部トリミング)

以下、長文にわたりますが、その対面の状況を活写した草下氏の文章。

「野尻先生の前に出たイナガキさんは、意外にも、全くおずおずと、まるで校長先生の前に立った小学生のようにぎこちなく一言「イ、イナガキです」ぺこりとおじぎをしただけだった。

さて、それからがまことに奇妙な対面だった。どうにもうまく歯車が噛み合わないという感じ、会話がなんとなく素直に先方に届いてゆかないのである。イナガキさんは、座敷に坐りこむや否や、床の間の「南宋淳佑天文碑」の拓本や、壁にかかった大きな星座早見、ロング・トムと銘打った十センチの屈折望遠鏡に目を止めて、「うーむ、流石に先生のお宅は、上見りゃ星、下見りゃ星、あれ星、これ星、みんな星ですな」と言い、何が気に入ってしまったのか、お雛祭りの飾り付けが置いてある中に、ひし餅のお供えを見つけて、「わ、ひし餅、これにお目にかかるのは二十年ぶりだ。こんな嬉しいことはない。感激!!」といって、胸に手を当てひし餅を指さして少女のように喜び、ウスススと独特の笑いをする。さしもの野尻先生も狐につままれたような顔で「そんなにお気に入ったのなら、ひとつ差上げましょう」というのだが、イナガキさんは手を振って「いやいや、見ただけで結構」とお断りになる。どういう積りなのか、イナガキさんは、野尻先生がしゃべっている間、手に持っていたマッチ箱を二度三度、ネズミのように手の中から飛び出させ、私の方をチロッと見て、ウスススとまた笑う。野尻先生がけげんな顔をしてにらんでいるのを見て、さすがにあわてて止めてしまった。なんとなく両者の呼吸がずれているな、まっすぐぶつかっていないな、という印象は最後まで拭えなかった。」

こういう面白からぬ時間を過ごした後、ようやく酒が出て、緊張をほぐすためか、二人とも盛んにメートルを上げ、抱影は得意げにマヤ文明の話をしたり、秘蔵のパイプや、白玉の杯を取り出してみせたりして、表面上はなかなか満悦の体でした。

(昭和30年、自宅の縁側でくつろぐ抱影。出典:石田五郎著『野尻抱影―聞書星の文人伝』(リブロポート)より、一部トリミング)

「最後に、だいぶアルコールがまわった野尻先生が、ついに謡曲「天鼓」の一節「人間の水はみんなみ、星は北に拱(たんだ)くの…」と捻りはじめた。先生の、口に少し何か含んだような声に張りがついて、なかなかの見事な謡いぶりだった。おしまいには「先生と私イナガキタルホが組めば、天下にこわいものはありません。ひとつこれからおおいにやろうではないですか」てなことになって、夕方近く、イナガキさんは野尻家を辞した。イナガキさんは帰途「ああ、今日はいいことが二つあった。一つはひし餅、もう一つは白玉の椀ですよ。嬉しかった」となんべんも繰り返し、上機嫌だった。私は、イナガキさんが妙なことをしたり、言ったりして、会合をぶちこわすのではないかと、はらはらし通しだったから、それ所ではなかった。

後日、野尻先生にイナガキさんの印象をうかがうと「さあ、あの人はパルナシアン(高踏派)だな」と一言。これをイナガキさんに伝えると「え、先生はそんなことを言ったのですか?せめてダンディズムといって欲しかった」とひどく不満げであった。」

★

珍妙といえば珍妙なやりとりですが、生身の作家の出会いというのは、得てしてこんなものかもしれません。まあ、足穂にしろ、抱影にしろ、狷介…というと言いすぎですが、人づきあいに関しては、かなり選り好みするほうでしたから、初対面から洒々脱々に腹を割って話すなんてことは、到底望みがたいことだったと思います。

ともあれ、足穂と抱影の関係は、足穂の抱影に対する一方的讃嘆の念ばかりが目立ち、抱影にとっての足穂は、ついに不可解な存在にとどまったように思えます。

(次回は賢治に焦点を当て、この項つづく)

石田五郎氏のこと(2) ― 2013年02月13日 22時26分16秒

石田五郎氏の『天文屋渡世』。

この本は昭和63年(1988)、筑摩から出ました。昭和20年代から60年代まで、石田氏があちこちの新聞・雑誌に書いたものを集めた文集です。

この本を再読して、改めて「へええ」と思ったことがいくつかあります。それらはいずれも野尻抱影に関することで、星そのものよりは、いくぶん人事寄りの話題です。

(1)『星恋』はかつて稀書であった。

抱影と山口誓子の句文集『星恋』は、今では古書検索サイトにいけばいつでも買うことができます。しかし、この本はかつて「幻の書」と呼ばれたらしいです。

「久しく幻の書といわれていた抱影・誓子の珠玉集『星恋』がこのほど復刊された。星座研究の野尻抱影と俳句の山口誓子とが星に対する思いのたけを競い合うように文字にしたもので、初版は昭和二十一年六月、鎌倉書房の刊行、用紙も造本も敗戦直後の粗末なものであったが、星好きの人々には希望となぐさめとを与えるこよなき贈り物となった。再版は昭和二十九年、中央公論社の新書版で、あまり世に騒がれずに姿を消した。両者とも古書展などで目にとまる機会はほとんどない。このたび『定本・星恋』として深夜叢書社から復刊されたのは慶賀にたえない。」(p.35)

そうと知ってみれば、本棚の隅に立っているこの本が、いっそう有難いものに見えますし、同時にネット時代になって、一部の古書が値崩れを起こしている理由もよく分かる気がします。

(2)石田氏と抱影とは3度しか会ったことがない。

初代と二世の「天文屋」である両者は、生前深い親交を結んだことは間違いありません。しかし、直接会ったことは生涯に3度しかないと聞いて、ちょっと驚きました。

上記『星恋』の誓子と抱影にいたっては、一度も顔を会わせぬまま、この名著を上梓したそうですが、星つながりというのは、なかなか常識では律しきれぬものがあります。

「星の大家の抱影先生にはじめて会ったのは昭和三十二年三月、東京渋谷の駅前に新築なった五島プラネタリウムの開館レセプションの折であった。大勢の人込みの中で科学博物館の村山定男氏から紹介され、おそるおそる名乗りをあげると、

「石田君テ、もう少しやせた人かと思った」これが私のきいた端正な老先生の第一声であった。当時、私が朝日新聞にかきつづけていたコラム「星の歳時記」の文章には目を通しておられるようで、二、三の感想をのべられた。

その後間もなく、日本放送のラジオの対談の相手にとよび出された。また私自身のプラネタリウムでの講演の時に出会い、生前お目にかかったのはこの三度きりである。やがて私は岡山県の山奥の観測所に赴任し、以後ハガキの文通がはじまり、昭和五十二年に亡くなられるまでに三百通を超えるハガキが岡山に届いている。」

(pp.198-99)

(3)抱影は足穂の小説を読みとおしたことがない。

足穂は抱影のまことに純なファンで、戦後、草下英明氏の引き合わせで一度だけ顔を合わせた際も、含羞からまともにやりとりできなかったといいます。抱影は抱影で、足穂のことを「高踏派」と呼んで、手に余るものを感じたらしいですが、その後日談として、石田氏は抱影の次のような私信を紹介しています。

「昭和五十二年十月三十日に御他界、奇しくもその五日前の十月二十五日に宇宙論の詩人稲垣足穂氏が死去しているが、「タルホ君は昔小宅を訪れ、漢代出土の白玉の杯でビールを飲ませたところ喜んでゐました。全集(?)が出た時も寄稿を頼んで来たが、小説を貰つても内容がややこしくて読み通したことがないので断りました。」(46・6・29付)。早足の抱影先生のこと故、御両所はあるいは六道の辻あたりで会われたかもしれない。」 (p.206)

どうも、最後まで足穂の片思いに終わった気配です。見ようによっては、微笑ましいエピソードと言えなくもないですが、抱影もつれないといえばつれない。

最近のコメント