星になった天文学者 ― 2018年06月01日 07時09分38秒

星のおもちゃにもいろいろあります。

最もメジャーなのは、トランプを含むカードゲームで、次いで双六ゲームでしょう。

でも、今日は「パズル」の話。

★

1900年代初頭のフランス製の素朴なゲーム。

名刺よりもちょっと大きいぐらいの紙封筒に、「天文学者 L’ASTRONOME」の文字が見えます。

中身は三角形の紙に刷られた天文学者のカリカチュア。

先ほどの封筒の説明書きを読むと、この3枚の紙片を並べて星の形を作りなさい、それと同時に、望遠鏡を覗いている天文学者の全身像を作りなさい…という問題が書かれています。

この3人を使って、ですよ。どうです、分かりますか?

まあ、あまり時間をとるようなものでもないので、サクっと正解に行きますが、このパズルはなかなか親切で、答を記した紙が同封されています。

なるほど。

印刷や紙の切り方が雑なので、ちょっと全体が歪んでいますが、たしかにそれっぽい天文学者が出現します。横にした本を望遠鏡に見立てるというのが、カギでしたね。

★

素朴といえば、これ以上ないというぐらいの素朴さです。

日本だったら、メンコやべっこう飴と一緒に売っててもおかしくないですが、どうでしょう、フランスにも駄菓子屋ってありますかね?あるいは、洟垂れ小僧ではなしに、ひげ面の大人が、居酒屋のテーブルでちょこちょこやったりしたんでしょうか?

再び月食ゲーム ― 2018年06月02日 16時51分20秒

星のおもちゃは、もちろん各国にあるんでしょうが、フランスは、その文化的実力のわりにどうも分が悪くて、本格的な星のおもちゃはなかなか見つかりません(私の探し方が悪いせいかもしれません)。

その反面、「他愛ないおもちゃ」は他国よりも一層充実しています。

昨日のパズルもそうだし、カタカタ箱を揺らして、ピースをはめ込んだり、球を転がしたりする「ジュ・ド・パシアンス」(Jeu de patience、直訳すれば「忍耐ゲーム」)と総称されるミニゲームは、いろんな種類が見つかります。

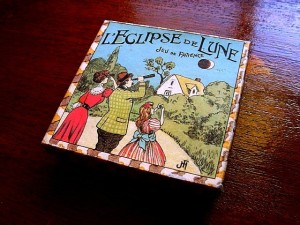

(蓋の大きさは、約10.5cm角)

上は、3つの黒いピースを丸い月の顔にかぶせて、月食を起こそうという、これまた他愛ない遊び。

(箱の蓋の裏側に貼られたシール)

この品、すでに登場済みだと思ったのですが、過去の記事を読み返したら、以前登場したのはこれの「そっくりさん」でした。

(上記2点、元記事は http://mononoke.asablo.jp/blog/2011/12/10/)

改めて整理すると、今日の品が本当のオリジナルで、1900年前後に出た品。

そして、以前登場したのは、1980年代に入ってからドイツで作られた復刻版です。

他愛ないゲームの世界も、こうして分け入るとなかなか奥が深いです

ちなみに、オリジナルのメーカー名「M.D.」は、「MAUCLAIR-DACIER」の頭文字で、1887年に創業し、1904年までM.D.名義で各種のゲーム製作を手掛けた会社だそうです(→参考ページ)。

通じない話 ― 2018年06月02日 17時04分24秒

本日2本目の記事は、閑語の拡大版です。

先週のニューヨーク・タイムズで、「ナガタ方言――言語学最大のミステリー」という、大変興味深い記事を読んだので、例によって適当訳でご紹介します。

-------------- (引用ここから) --------------

「ナガタ方言――言語学最大のミステリー」 by メアリー・トンプソン

日本の首都・東京の一角にある永田町で、一部の住民が操る言葉(一般に「ナガタ方言」と呼ばれる)に注目が集まっている。それは確かに標準的な日本語とよく似た音韻体系を持ち、文法もかなりの程度一致している。また語彙にも共通するものが多い。しかし、ナガタ方言の話者と、標準的な日本語話者との間では、ほぼまったく会話が通じない。

これまで、両者の言語学的類似性から、「ナガタ方言はあくまでも日本語の一方言である」とする見解が、言語学界では主流だったが、最近ではナガタ方言という呼称をやめて、「ナガタ語」という独立した言語と捉えるべきだと主張する研究者も増えている。

標準日本語とナガタ方言とのディスコミュニケーションの例として、例えばナガタ方言の話者が「シンシニ」や、「セイジツニ」という言葉を使う場面が挙げられる。それは標準的な日本語の「真摯に」や「誠実に」と発音は同一だが、標準的な日本語話者は、その意味をほとんど理解できない。

これは確かに奇妙な状況である。明らかに同一起源をもち、現在においても共通性の高い二つの言語体系の間で、コミュニケーションがこれほど困難ということがあり得ようか?現にあり得るとしたら、その原因は何なのか?

この言語学的ミステリーに対して、最近、画期的な見解が示された。

「ナガタ方言はそもそも言語ではない」とする見解だ。

ナガタ方言について長年研究してきた、ジョンズ・ホプキンス大学のマイケル・クラーク教授はこう語る。

「ナガタ方言は、コミュニケーションのツールではありません。言語とはコミュニケーションの手段であるという前提――これは常識的にも言語学的にも支持される見解です――に照らして、ナガタ方言を言語とみなすことはできません。このことは、ナガタ方言――もはやそれを方言と呼ぶのは不適切かもしれませんが――に対して、我々が行った語用論的分析からも明らかです。ナガタ方言は、自然言語が有するはずの語用論的適格性をことごとく欠いているのです。

また、言語は内言化することで、我々の思考の手段としても機能しますが、脳の血流分析の結果、ナガタ方言の使用者は、ナガタ方言を使用する際に、運動性言語中枢のみを使用し、感覚性言語中枢はほとんど関与していないことが分かっています。要するに彼らは発声運動は盛んに行っていますが、そこには言語の意味理解が伴っていないのです。ナガタ方言の話者は、ナガタ方言によって何か抽象的思考をすることは、おそらくできないでしょう。

ナガタ方言は、言語というよりも、冗長度の高い無意味な記号列であり、一種の疑似言語だというのが、我々の結論です。」

もちろん、クラーク教授の急進的な見解には反対意見も多い。

しかし、ナガタ方言の使用範囲が、日本の政治的判断の中枢部と偶然以上の確率で一致しているという事実に照らして、ナガタ方言が真に言語かどうかは、早期に決着を着けなければならない問題だろう。

-------------- (引用ここまで) --------------

ナガタ方言が言語なのがどうか、素人目には何となく言語のように見えますが、そうではないとする意見もあるようです。トンプソン氏が言うように、これはゆるがせにできない問題ですから、議論の行方を注視したいです(この言い回しも、よくナガタ方言で耳にしますが、確かにあまり意味はよく分からないですね)。

★

言うまでもなく、上のニューヨーク・タイムズ云々はウソです。

しかし、私の脳内ではこういう記事が日々量産されていて、私もすでにフェイクニュースに毒され、ウソと現実の区別がつかなくなっているのかなあ…と、ちょっと不気味なものを感じます。

何はともあれ、お通じの薬は多々あれど、話の通じない人につける薬はなかなかないものです。

世界の終わり ― 2018年06月03日 10時44分58秒

フランスの他愛ないゲームの続き。

「La Fin du Monde」―― 世界の終わり。

彗星からの噴出物は、今や巨大な光球となって膨れ上がり、空は一面紅に染まり、電光が走り、火花が散り、その下を恐怖に顔をひきつらせた人々が逃げまどっています。紳士も、淑女も、寝間着姿らしい人も。(左下の紙幣を握りしめて、黒い帽子をかぶった人は、ユダヤ人への当てこすりかもしれません。)

これは当然、1910年のハレー彗星接近をテーマにした品でしょう。

それにしても何と大仰な。

どんなに恐ろしいゲームかと思って、右脇の説明文を読むと、「地球を表す木球のてっぺんに、彗星を引っ掛けるべし」と書かれています。また、左脇には昨日の品と同じ「M.D.」というメーカー名が見えます。

おもむろに蓋を開けるとこんな感じで、中身は驚くほどスカスカ。

これが問題の木球で、てっぺんに小さなフックが見えます。ここに金色の彗星の穴を引っ掛けて、彗星を地球でつかまえてしまおうというゲームです。(そうすると、いっそう地上に災厄が続きそうですが、作り手もあまり深くは考えていなかったのでしょう。)

このゲーム、見た目は他愛ないですが、実際にやってみると相当難しいです。

そこで蓋の裏には、これまた親切に<コツ>が記されています。

これはまともにカタカタやって引っ掛けようとしてもダメで、最初から箱をひっくり返して、ガラス面の上で彗星をあちこちさせると簡単にできるよ…ということが書かれています。

どうも、こんなゲームを見ると、当時の人はハレー彗星を恐れるどころか、むしろ大いに楽しんでいたんじゃないかと改めて思います。

★

ところで、すぐ上の画像。よく見ると、メーカー名の記載が、蓋の表では「M.D. PARIS」だったのに、裏側では「JFJ PARIS」になっています。それに、昨日の記事では、M.D. 社は1904年までしか営業していなかったはずなのに、1910年のハレー彗星のおもちゃを作っているのは一寸変です。

実は、M.D. 社は1904年で終わったわけではなくて、他社と合併して1905年に「フランス玩具協会」(Société des Jeux et Jouets Français)を立ち上げており、その略称が「J.J.F.」(ロゴ化して用いるときは「JFJ」と表記)でした。そしてこの玩具を見る限り、フランス玩具協会になってからも、M.D.名義を、部分的に使っていたのでしょう。

なお、フランス玩具協会は、1931年ごろまで営業していた由(→ 参考ページ)。

月の知恵の輪 ― 2018年06月04日 21時19分03秒

「他愛ない」を連呼していますが、今日もまことに他愛ない品。

「La Lanterne dans la Lune (月の中のランタン)」。

箱の蓋には、三日月がランタンを鼻先にぶら下げた、ユーモラスな絵が描かれています。東洋の提灯も、向こうではランタンと呼ぶので、文字通り「鼻提灯」です。

中身はいわゆる「知恵の輪」。

この三日月形の針金細工から、ランタン型の針金細工を外してごらん…という、一種の立体パズルです。

知恵の輪は、最近も一部では愛好されていると思いますが、昔の子供たちにとっては、至極ポピュラーな遊びでした。

こういうのは、なぞなぞみたいなもので、解法を知っていれば一瞬で解けますが、知らないと延々と悩み続けることになります。それでも、いくつか解いているうちに、共通したコツがつかめるもので、私は昔の子どもですから、こんな単純なタイプはもちろんお茶の子さいさいです。

…というのはウソで、やっぱり答を見ました。

三日月の先端を、こうランタンの中心にくぐらせて、ぐいっとひねると…

サクッと外れます。この快感が知恵の輪の醍醐味でしょう。今だと「脱出ゲーム」をクリアしたときの快感に近いかも。

★

昨日やおとといの玩具は、曲がりなりにも天文現象にちなんでいましたが、これは天文とは全く関係なくて、天体(月)をデザインに取り入れただけなので、「天文玩具」とも言い難く、せいぜい「星のおもちゃ」と呼ぶのが適当な品。私の収集対象は、最近こういうところにも広がっています。

ちなみに、この品は昨日の記事に出てきた「フランス玩具協会(J.J.F)」製で、全体の雰囲気からすると、1920年代頃のものと思います。

金のクロワッサン ― 2018年06月06日 06時02分16秒

今日も三日月のおもちゃ。

9センチ角の赤い紙箱にシールが貼られ、「Question du Croissant/Nouveau Casse-Tête」「新パズル、三日月問題」と書かれています。そして「三日月を箱から取り出せ」とも。

パンのクロワッサンは、元々「三日月」の意。

その頭文字の「C」が、三日月の姿にデザインされているのが、洒落てます。

これも1920年代とおぼしいフランス製ですが、メーカー名がなくて、詳細は不明。

中身はこんな感じです。中央の小さい「×」は、十字の形に切り抜かれた穴。

金色の小さな真鍮の月を、この穴から取り出すのがゲームの目的です。

一見難しそうですが、穴の周囲に立つ4枚の「壁」を使えば、意外と簡単。

いったん壁に月を寄りかからせてから、箱をちょっと揺すってやれば…

三日月の頭はあっさり穴を突き抜けて…

スルリと外に滑り出てきます。

ゲームクリア。

★

「星のおもちゃ」は存外少ない…と先日書いたわりに、玩具の話題はなかなか尽きそうにありません。他愛ない玩具ばかりでなく、他愛ある玩具も載せたいのですが、さすがにおもちゃの話題ばかりだと、書いている方もダレてくるので、ここらでちょっと気分を変えます。

一服したら、玩具の話題はさらに続きます。

おさる計算機(上) ― 2018年06月07日 07時15分11秒

おもちゃの話題は一服と書きましたが、再度おちゃめいた品を載せます。

(約14cm角のブリキ製)

でも、これを安易におもちゃ呼ばわりしてはいけません。

何せ、このめかしこんだ猿は、複雑な計算をたちどころにこなす、立派な計算機なのですから。そんなわけで、今日の記事のカテゴリーは「数学」です。

★

その操作法は、ごくシンプルです。

まず右足と左足で、掛け合わせたい二つの数を指定します。

たとえば、こんな具合に「4」と「9」に合わせると…

手先のインジケーターがするすると動いて、ぴたりと「36」を表示してくれます。

何と賢い猿なのでしょう。

そんなわけで、名称も「”Consul”, The Educated Monkey」。

まさに教養ある猿です。そして『コンサル』とくると、ちょっと猿が付きすぎですが、「コンサル」(今ではもっぱら「領事」の意です)には、「コンサルタント」と同義の古い用法があるので、ここでも「指南役」といった意味でしょう。

(背部のスタンドを使えば、頼もしい指南役を常に机上に置くことができます。)

★

問題は、これがどのような機構によって実現されているか、です。

電子デバイスに頼らず、歯車やギアといった機械部品だけで、この猿に計算能力を持たせるには…。どうです、分かりますか?

「おさる計算機」の裏側に潜むメカニズムの紹介は次回。

(この項つづく)

おさる計算機(下) ― 2018年06月08日 07時14分22秒

さて、教養ある猿のからくりを見てみましょう。

「おさる計算機」の裏側がどうなっているかというと…

何もありません。見事に何もありません。

あるのは、計算機を立てるスタンドだけです。

すなわち、メカニズムはすべて昨日見た表側にあったのです。

最初それに気づかず、「?」と思い、次に「!」と思いました。

この猿も賢いですが、これを作った人間もやっぱり賢いです。

ここには歯車やギアすらありません。このメカニズムを構成するのは、リベット留めした猿の関節に仕組まれたピボット機構のみです。

それによって、左右の足を閉じていけば…

スーッとポインターが下りていき…

ある特定の位置で止まります。

そして、この上下動に左右のスライド機構を組み合わせれば、

両足の位置を定めると、ポインターの位置は一義的に決まります。

あとは、そのポインターの位置に合わせて、答(2数の積)をあらかじめ印刷しておけば、みごとな計算機の出来上がりです。

知ってみれば「なーんだ」ですが、こういうのを「コロンブスの卵」と言うのでしょう。

★

このブリキの玩具は、元々1916年にアメリカで作られたもので(William Robertsonという人が特許を取りました)、手元にあるのは、それをドイツの玩具メーカーが復刻したものです。

計算する骨 ― 2018年06月10日 07時15分27秒

スコットランドは、今はイギリスの一部ですが、「ランド」というぐらいですから、昔は独立した国で、イングランドと合併したのは1707年のことです。

その昔のスコットランド王国の貴族で、レオナルド的万能の科学者にして、オカルティズムの大家でもあった人に、ジョン・ネイピア(John Napier,、1550-1617)という人物がいます。(当時はこういう怪人的学者が多くて、イングランドにはジョン・ディー(1527-1609)という大物がいましたし、東に目を向ければ、奇想の皇帝・ルドルフ2世(1552-1612)のプラハ宮廷にも、何だかよく分からない人物が大勢出入りしていました。)

(ネイピアが住んだマーキストン城。右上はネイピアの部屋。19世紀の版画より。リンク先掲載の図を一部トリミング)

さて、そのネイピア。この才人の業績の中でも顕著なのは、数学分野におけるそれで、特に「対数」の発案者として、その名は不朽のものとなっています(とエラそうに書いていますが、この辺のことは他人の受け売りです)。あるいは、「対数」と聞くと身構える人(私もその一人)でも、彼が小数点の考案者だと聞けば、なるほど偉い人だと思うでしょう。

★

そして、彼の発明でもう1つ有名なのが、「ネイピアの骨(Napier's bones)」と呼ばれるものです。

(アメリカのArmstrong Metal Craft社製の現代の「ネイピアの骨」と解説書。表紙を飾るのはジョン・ネイピアの肖像)

洒落たオークの箱に、銀白色のステンレスに刻まれた数字が並んでいます。

中身は一枚板ではなくて、バラバラの四角い棒。

そして、箱の左側に彫られた1から9までの数字。

一体これは何か?

これはネイピアが発明した計算装置です。これさえあれば、桁数の多い掛け算を効率的に行うことができ、さらにそれを応用して、割り算や平方数、平方根まで計算できるという優れもの。(ちなみに、なぜ「骨」かといえば、昔は象牙を削った棒を使い、いかにも骨っぽい外観だったからです。)

なぜそんなことができるのか?

小学校時代に戻って、掛け算を筆算で行う場面を思い出してください。あそこで我々が行っていた作業は、結局「九九」と「足し算」だけです(よーく思い出してください)。ですから、たとえ九九を暗記していなくても、九九を教えてくれる補助装置さえあれば、足し算だけで、多桁の掛け算をこなせます。そして、ネイピアの骨とは、九九を教えてくれる補助装置に他なりません。

例えば、いちばん上を見ると、「4678539」と並んでいます。で、一番左の4の棒を下に見ていくと「4、8、12、16…」、その隣の6の棒は「6、12、18、24…」と数字が彫られています。言うまでもなく九九の答です。

この「4678539」というのは、実はウィキペディアの「ネイピアの骨」の項目に挙がっている計算例と同じ数字で、そこでは「4678539×7」を計算するやり方が、下の図とともに解説されています。

(左図の上から7段目(×7を意味します)に注目。それを拡大したのが右図)

実際に「4678539×7」を筆算で解く場面を想像しながら、この図を眺めると、ネイピアの骨の原理がお分かりいただけるでしょう。

さらに、「4678539×792」のような「多桁×多桁」の掛け算も同じことです。

1の位(上の例では2)、10の位(同じく9)、100の位(同じく7)…の順に、上のやり方で積を求め、それを一ケタずつずらして書き並べ、最後に足し算すれば答に到達できます(これまた筆算と同じ手順です)。

割り算のときは、「九九」と足し算に加えて、さらに引き算も必要になりますが、原理はそう変わりません。

(4678539÷96431の計算例)

ここでさらに平方数や平方根の計算も説明できるといいのですが、この辺になると、私の理解が胡乱(うろん)になってくるので、興味のある方は、上記のウィキペディアの解説を参照していただければと思います。

(平方数や平方根の計算には、通常の棒に加えて特別の棒を使います。左下に見える幅広の棒が、平方数計算用。似たような形をした平方根計算用の棒もあります。)

★

ネイピアのアイデアは、さらに歯車式のからくりと結びついて、世界初のメカニカル計算機を生み出しました。1623年に、ドイツのヴィルヘルム・シッカート(Wilhelm Schickard,1592-1635)が発明したのがそれです。

(6ケタ×1ケタの掛け算を自動でこなすシッカートの計算機(復元)。ウィキぺディア「ヴィルヘルム・シッカート」の項より)

シッカートは自らの計算機を、天文計算に使用することを想定し、それをケプラーに手紙で知らせていたそうですから、これは天文古玩的にも興味を覚える話です。

そして、ここから計算機の歴史は始まり、19世紀になると実用性を備えた多くの機械式計算機が製作され、社会の変化を加速しました。さらに、プログラムの考えが生まれ、機械式パーツが電子デバイスに置き換わり、今の社会があるわけです。

(ネイピアの骨の子孫たち。Armstrong Metal Craft社の解説書エピローグより)

★

ネイピアの骨は、数の世界の抽象美を具象美に変えて見せてくれているようです。

「ヘンリ・ライクロフトの植物記」(1) ― 2018年06月12日 05時45分43秒

心に沁みる本というのがあります。

私にとって、例えばジョージ・ギッシングの『ヘンリ・ライクロフトの私記』(初版1903)は、そう呼ぶに足る一冊です。

ヘンリ・ライクロフトは、ギッシングの創作になる人物ですが、半ば彼の分身。この『私記』は、そのライクロフト氏の随想集であり、記事は1897年の春から書き起こされ(記事中にヴィクトリア女王即位60周年の話題が出てきます)、次の年の春の訪れまで、ちょうど一年分の日記の体裁をとっています(※)。

【※6月15日付記】 これは私の誤解です。この『私記』は、ライクロフト氏が遺した数年分の雑録を、ギッシングが四季別に再配列したもの…という設定で、年次は1897~8年の前後に及びます。

ライクロフト氏は、ミドルクラスの出と思われ、若い頃から筆一本で食べてきた文筆家という設定です。特に資産のない人間にとって、それがどれだけ大変なことであったか、その艱難辛苦は、作品の中でたびたび言及されています。だからこそ、彼は社会のあらゆる階層の実相に触れ、その人間観察の目は一層細やかになったのでした。

その苦労人のライクロフト氏が、50歳のとき、ある幸運な偶然によって、友人の遺贈に基づく終身年金を受け取ることになり、質素ながらも金銭の不安から解放された生活に入ることになります。そして煤煙で覆われたロンドンを離れ、温暖なデヴォン州に居を構え、散策を楽しみ、思索にふける静かな田園生活が始まったのでした。そこで綴られた自己省察と社会観照の書、それがこの『ヘンリ・ライクロフトの私記』です。

日本では、大正時代に戸川秋骨らによって紹介され、以後、複数の邦訳が出ているそうですが、私の手元にあるのは、昭和36年(1961)に岩波文庫に入った平井正穂氏の訳です。

★

この本が、英日両国で深く愛されているのは、もちろんライクロフト氏(すなわちギッシング)の含蓄ある文章のせいですが、中でも“読書人・ライクロフト氏”が語る読書体験に、多くの本好きが惹きつけられたせいもあるでしょう。

さらにまた特筆すべきは、その美しい自然描写です。

そして、ここで『私記』を取り上げるのは、ライクロフト氏の植物愛好趣味が、若い頃の私にも感染して、その影響が今に及んでいるからです。

しばらく梅雨空が続くと思いますが、雨に濡れた草木を眺めながら、『ヘンリ・ライクロフトの私記』から抜き書きしつつ、私自身の追想も書き添えたいと思います。

(この項つづく)

最近のコメント