黄金の星図集(後編) ― 2023年02月26日 08時31分00秒

そこにあるのは、例えばペガスス座とカシオペヤ座のこんな姿です。

本書はまぎれもなく天文書であり、これは星図なのですから、当然といえば当然ですが、その星の配置はきわめて正確です。しかし、その星の並びを覆い尽くすように描かれた星座絵の何と華麗なことか。

美麗にして豪奢、19世紀ウィーンに乱れ咲いた、まさに宝物のような星図集です。まあ、実際に星見のガイドに使うことを考えると、星よりも星座絵のほうが目立ってしまって使いにくいと思いますが、ここまでくれば、それはあまり大した問題ではないでしょう。

(おとめ座とへびつかい座)

(さそり座とりゅう座・こぐま座)

こんな具合に、本書は32枚(すべて裏面は空白)の「黄金の星図」によって北半球から見た星空を描き、

さらに巻末にはこんなアレゴリカルな図が載っているかと思えば、

冒頭を彩るのは、美しい12星座の口絵で、

しかも折り込みで、さらに大判の豪華な北天星図まで付属するのですから、もはや何をか言わんやという感じです。

★

ここに収められた星座絵を、私は「ユーゲント・シュティール」、すなわちフランスのアール・ヌーヴォーに相当するドイツ語圏の様式と見たんですが、ユーゲント・シュティールが幅を利かせたのは、19世紀も末のことなので、本書が刊行された1858年とは年代が合いません。果たしてこういう様式を何と呼ぶべきか、あるいはイギリスのアーツ・アンド・クラフツ運動がウィーンにまで飛び火したんでしょうか?識者のご教示をいただければと思います。

【2月26日夕刻 付記】 いろいろ考え合わせると、年代的・様式的に符合するタームは「ラファエル前派」ですね。ただ、イギリス生まれのラファエル前派とウィーンの媒介項は依然不明です。

これら一連の石版画を制作したのは、「ライフェンシュタイン&レッシュ芸術社(Artistische Anstalt von Reiffenstein & Rösch)」で、ネットで検索すると同社の手掛けた作品がいろいろ出てきますが、その歴史は今一つはっきりしなくて、19世紀のウィーンで活動した石版工房という以上の情報は得られませんでした。

黄金の星図集(前編) ― 2023年02月25日 16時28分09秒

『Sternbilder-Buch』(星図の本)

L. C. Zamarski, C. Ditmarsche & Comp. (Wien), 1858.

ルネサンスが生んだ美麗な天文書 ― 2023年01月15日 12時39分10秒

雪の森、星の林 ― 2022年12月24日 08時31分06秒

The Womans Press (NY)、1920

クロウフォード・ライブラリーを覗き込む ― 2022年12月02日 20時38分13秒

英雄たちの選択…ある古書の場合(後編) ― 2022年11月06日 07時46分13秒

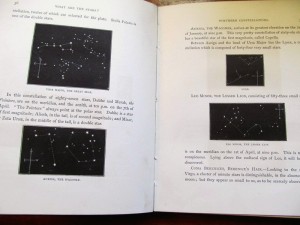

What are the Stars?

Sampson, Low, Son & Marston(London)、1870

英雄たちの選択…ある古書の場合(前編) ― 2022年11月05日 10時35分31秒

銅製のゾディアック ― 2022年11月02日 06時05分23秒

私家版、1978年

星図収集、新たなる先達との出会い ― 2022年10月29日 08時22分55秒

『Celestial Atlases: A Guide for Colectors and a Survey for Historians』

(星図アトラス―コレクターのための収集案内と歴史家のための概観)

lulu.com(印刷・販売)、2022

ルナ・ソサエティのこと(4) ― 2022年10月15日 08時14分32秒

『月と幻想科学 (プラネタリーブックス10)』 工作舎、1979

荒俣――僕がなんで「月の話」で引っぱり出されたかというと、前に『別世界通信』という本を出版しまして、それの冒頭で月の話をちょっと書いたので、そのせいだろうとおもっているんですが。

松岡――それもあるけど、本人がやっぱり気違いじみてるってこともある…。

荒俣――いや、そんなことはないですよ。(笑)

松岡――これはもう偶然の一致じゃないね。日本語の「憑き」、つまり「魔に憑かれる」のツキは「月」から来ているしね。

荒俣――黒魔術なども含めた異端密教が〝左手道″と呼ばれますが、大脳のうち体の左がわをコントロールする右半球は、驚いたことに瞑想や空想や内省といったルナティックな精神活動を司る場所でもあるんですね。

松岡――〝左手道″とか〝左道″というのはインド密教にある言葉だね。しかしこうなってくると、月と狂気との関係は抜き差しならないものになる。天台法華の智顗がよく言うんだけれど、そこには月と無意識の絶対的相関がある。

荒俣――あやしゅうこそ物狂おしけれ、とは兼好の名言でしょう。たしかに、日本の古典文学はそこに気づいていて、月を相当に重要視していましたね。『源氏物語』でも、たとえば時間の経過を月の描写によって暗示する技巧が使われていますし。

松岡――そこでいくつか歌を挙げたいね。「月平砂を照らす真夏の夜の霜」と歌った白楽天から出た、「夏の霜」っていう季語はね、もちろん真夏の月なわけだ。「生き疲れただ寝る犬や夏の月」と詠んだ蛇笏は、いいところを突いた。次に宮沢賢治をすこし読んでみるよ。

あはれ見よ月光うつる山の雪は

若き貴人の死蝋に似ずや

鉛などとかしてふくむ月光の

重きにひたる墓山の木々

賢治は月の歌をずいぶん詠んでいて、さすが月光派の極北に恥じないわけだけれど、「アンデルセンの月」はとくにお気に入りの造語で、「あかつきの瑠璃光ればしらしらとアンデルセンの月は沈みぬ」とやっている。

荒俣――夢かなんかの?

松岡――夢じゃなくて、もうメチャクチャな話。(笑)それ読んでから、僕は「さよなら」とか「紅茶」と言うとき「ルナチーン」と言ってるんですが、(笑)あまりはやらないから今日はぜひ、それをはやらせたいですねェ。〔…〕

最近のコメント