関根寿雄作 『星宿海』 ― 2013年06月10日 19時39分10秒

(『星宿海』奥付。作者分も含めて全部で45部刷られたようです。)

(…と書きましたが、これは多分作者分を含めて35部の意味ですね【6月25日付記】)

(…と書きましたが、これは多分作者分を含めて35部の意味ですね【6月25日付記】)

関根寿雄氏の『星宿海』の中身を見に行きます。

題名は中国の地名に由来するとはいえ、内容は中国とは関係なくて、ふつうの西洋星座を木版で表現したものです。

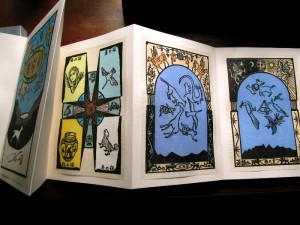

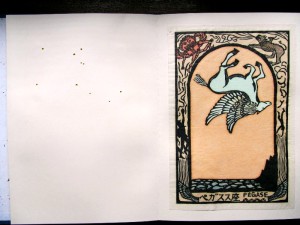

(爽やかな色使いの扉絵)

全体は折本仕立てなので、蛇腹状に畳まれたページをずらずら広げることができます。扉絵の後に続くのは、四季をイメージした絵、天の北極・南極を中心にした星座絵。

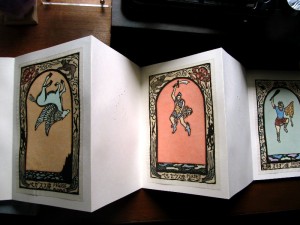

さらにその後には個別の星座が並び、これまたどんどん広がります。

登場するのは、おおぐま座、しし座、いて座、ヘルクレス座、ペガスス座、ペルセウス座、オリオン座、ふたご座の8つ。並び順は春夏秋冬をなぞっていますが、夏の星座の大物、さそり座が入っていなかったりするのは、作者の趣味でしょうか。

★

さて、これだけだと、星座絵を単に木版で起こしただけのことで、雅味はあっても、天文趣味的にどうということはないと思われるかもしれません。

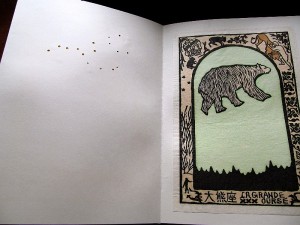

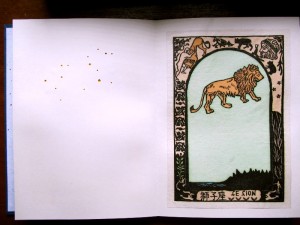

しかし、私がこの作品で感心したのは、各星座絵の対向ページが、リアルな星図になっていることです。

(おおぐま座)

(しし座)

(ペガスス座)

星の配置や等級に合わせて、几帳面に孔をうがち、実際に星見の友に使えるぐらいの出来栄えです。8星座に限らず、全星座をこの調子で版画化したら、世界にも類のない豪華アトラスができるのになあ…と、これはちょっと残念な点。(でも、価格の方は何十万円にもなってしまうでしょう。)

★

以下余談。

関根氏の版画を見て、なぜ自分はこういう線に、憧憬やノスタルジーを感じるのか、その根っこにあるものは何なのか、一寸気になりました。

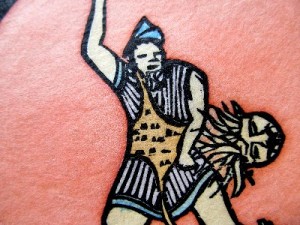

(オリオンとペルセウスの部分拡大)

そのカギを握っているのは、おそらく川上澄生(かわかみすみお、1895-1972)です。

澄生の場合は、大正期に流行した南蛮趣味と、幕末の横浜絵や、明治の開化絵への関心が結合して、ああいう表現を生み出したのでしょうが、彼によって代表される「郷愁のエキゾチシズム」の系譜は、かなり太い幹と根を持ったもので、関根氏も必ずやその影響下にあるはずです。

(鹿沼市立川上澄生美術館、「川上澄生 文明開化へのあこがれ」展パンフより)

…というようなことは、実は4年前にも書いています。

個人的なことを付け加えると、私の場合、幼い頃に明治百年(明治維新100周年)に伴う明治ブームの洗礼を受け、そこで川上澄生的な「理想化された明治」、あるいは「明治村的な明治」を刷り込まれたのも大きかったでしょう。

(もちろん子供ですから、明治ブームを自覚していたわけではありませんが、時代の空気とは恐ろしいもので、その影響は子供でも逃れられないものです。)

コメント

_ S.U ― 2013年06月10日 22時11分18秒

_ たつき ― 2013年06月11日 22時07分01秒

玉青様

またまたなんて素晴らしいものを紹介してくださるんです。これは手に入れねばならぬ、と思ってしまったじゃないですか。本当に玉青さんは触角がするどいですね。弟子入りさせていただきたいです(笑)。

またまたなんて素晴らしいものを紹介してくださるんです。これは手に入れねばならぬ、と思ってしまったじゃないですか。本当に玉青さんは触角がするどいですね。弟子入りさせていただきたいです(笑)。

_ 玉青 ― 2013年06月11日 23時23分35秒

〇S.Uさま

いやあ、なんぼなんでも、小学校に上がる前から明治趣味にはまっていたわけではありません(笑)。

私の記憶だと「明治百年」の掛け声は、100周年ちょっきりではなしに、その前後を含めて結構幅があったように思うのですが(明治村のオープンが1965年、そのころから「民芸」がブームになり、古いものが妙にもてはやされ、1970年のディスカバージャパンへと続き…という時代の空気を思い出していただければと思います)、私の場合もそういう一連の流れの中で、明治のおぼろげなイメージが形作られたというぐらいの話ですね。

もちろん、それは「生の明治」ではなくて、昭和のフィルターのかかった明治でしたから、今にして思えばずいぶん珍妙なものだったと思います(明治の初期も末期もいっしょくたで、でもそれは今の明治村の展示もそうですね)。

>大正100周年

あ、私も意識していませんでした。

明治に比べると大正は分が悪いですね。何せ明治100年のときは、明治生まれが50代、60代で頑張っていましたが、大正100年になると、大正生まれは、若くて90歳近いのですから、パワー不足は否めません。とにかく昭和が長すぎました。その分、2025~26年、昭和100年は一大イベントになるのではないでしょうか。

〇たつきさま

いやいやいや、これは嬉しいことをおっしゃる。

ともあれ、この品がたつきさんの琴線に触れたのであれば幸いです。

いやあ、なんぼなんでも、小学校に上がる前から明治趣味にはまっていたわけではありません(笑)。

私の記憶だと「明治百年」の掛け声は、100周年ちょっきりではなしに、その前後を含めて結構幅があったように思うのですが(明治村のオープンが1965年、そのころから「民芸」がブームになり、古いものが妙にもてはやされ、1970年のディスカバージャパンへと続き…という時代の空気を思い出していただければと思います)、私の場合もそういう一連の流れの中で、明治のおぼろげなイメージが形作られたというぐらいの話ですね。

もちろん、それは「生の明治」ではなくて、昭和のフィルターのかかった明治でしたから、今にして思えばずいぶん珍妙なものだったと思います(明治の初期も末期もいっしょくたで、でもそれは今の明治村の展示もそうですね)。

>大正100周年

あ、私も意識していませんでした。

明治に比べると大正は分が悪いですね。何せ明治100年のときは、明治生まれが50代、60代で頑張っていましたが、大正100年になると、大正生まれは、若くて90歳近いのですから、パワー不足は否めません。とにかく昭和が長すぎました。その分、2025~26年、昭和100年は一大イベントになるのではないでしょうか。

〇たつきさま

いやいやいや、これは嬉しいことをおっしゃる。

ともあれ、この品がたつきさんの琴線に触れたのであれば幸いです。

_ S.U ― 2013年06月12日 08時16分53秒

>「明治百年」の掛け声は、100周年ちょっきりではなしに

その通りでしたね。前後5年くらいは言われたように思います。明治からほぼ百年の時点が、ちょうど高度経済成長期の後半~完成期にあたるという意味合いで持続したのかもしれません。さらに、ご指摘の1970年のディスカバージャパンは、当時から問題にされた公害問題や経済至上主義の反動として、日本の再発見がめざされたものと言えると思います。

「昭和の日」もあるから、昭和100年は少なくとも無視はされないでしょうね。

その通りでしたね。前後5年くらいは言われたように思います。明治からほぼ百年の時点が、ちょうど高度経済成長期の後半~完成期にあたるという意味合いで持続したのかもしれません。さらに、ご指摘の1970年のディスカバージャパンは、当時から問題にされた公害問題や経済至上主義の反動として、日本の再発見がめざされたものと言えると思います。

「昭和の日」もあるから、昭和100年は少なくとも無視はされないでしょうね。

_ たつき ― 2013年06月12日 12時09分15秒

玉青様

年齢がばれるので嫌なのですが、私は明治百年生まれです。高校の社会の時間に習いました。ちなみに翌年がアポロ月に着陸で、私の誕生アルバム(笑)には、そのときの新聞記事がたくさん挟み込まれています。

年齢がばれるので嫌なのですが、私は明治百年生まれです。高校の社会の時間に習いました。ちなみに翌年がアポロ月に着陸で、私の誕生アルバム(笑)には、そのときの新聞記事がたくさん挟み込まれています。

_ 玉青 ― 2013年06月12日 21時19分16秒

たつきさま

お互い齢のことは何ですが、少なくとも一部の時代感覚を共有できるのは、嬉しいことだと勝手に思っています。まあ、私の場合はアポロや万博の頃には、曲がりなりにも物心がついていましたから、その点で一日の長あり…ということに一応しておいてください。(^J^)

お互い齢のことは何ですが、少なくとも一部の時代感覚を共有できるのは、嬉しいことだと勝手に思っています。まあ、私の場合はアポロや万博の頃には、曲がりなりにも物心がついていましたから、その点で一日の長あり…ということに一応しておいてください。(^J^)

_ Ha ― 2013年06月24日 18時13分08秒

なかなか時間が取れず、ご報告が遅くなってしまいました。

私も先日(もうだいぶ前です^^;)星宿海を入手しました。私も上のたつきさんと同じで、このブログ記事を拝見して、これは何としても手に入れねばならぬと思った次第です。

私は中世ヨーロッパの木版画や銅版画(とりわけ、15世紀の木版画)が好きで、洋モノの版画集などをいろいろ蒐集しています。星宿海は現代作家の作品すが、そのタッチは15世紀の木版画を髣髴させるものですし、しかも手刷り・手彩色で、題材が星座! 私にとってはまさしく垂涎モノでした。

ということで、すぐにネットで探したところ、複数の古書店でいくつか出物がありました。版木無し20,000円程度~版木付き25,000円程度でしたので、迷わず版木付きのほうを発注しました。(私の価値観では、版木なしが2万円なら、版木付き(限定12部)は5万円くらいしてもおかしくないと思うんですが…。^^;)

入っていた版木はペルセウス座でした。

http://www.geocities.jp/prograph_sx/seishukukai/seishukukai.html

旧蔵者の蔵書票(なんと、関根寿雄氏製作の版画作品)も付いていたので、かなり得した気分です。

久々に宝物が一つ増えました。

素晴らしい作品をご紹介いただき、謹んで感謝申し上げます。

ありがとうございました。

それにしても、このような少部数の貴重な作品がネット検索で簡単に入手できるとは、つくづく凄い時代になったものです。旧蔵者からどのような経緯で古書店に流れたかは不明ですが、関根作品の蔵書票を使われているほどの好事家ですから、まあ、推して知るべしでしょう。

いずれは私の手元からも離れ、次の持ち主に渡る時が来ると思います。そのときに、本当に好きな人にバトンを渡して、遺伝子のように、さらに次の世代に伝えていって欲しいと切に願います。

しかし、私の宝物は家族にはゴミの山にしか見えないようなので、捨てられてしまわないか心配です。「古本屋に売れ!」と、いまのうちに遺言しておかないと…。^^;

私も先日(もうだいぶ前です^^;)星宿海を入手しました。私も上のたつきさんと同じで、このブログ記事を拝見して、これは何としても手に入れねばならぬと思った次第です。

私は中世ヨーロッパの木版画や銅版画(とりわけ、15世紀の木版画)が好きで、洋モノの版画集などをいろいろ蒐集しています。星宿海は現代作家の作品すが、そのタッチは15世紀の木版画を髣髴させるものですし、しかも手刷り・手彩色で、題材が星座! 私にとってはまさしく垂涎モノでした。

ということで、すぐにネットで探したところ、複数の古書店でいくつか出物がありました。版木無し20,000円程度~版木付き25,000円程度でしたので、迷わず版木付きのほうを発注しました。(私の価値観では、版木なしが2万円なら、版木付き(限定12部)は5万円くらいしてもおかしくないと思うんですが…。^^;)

入っていた版木はペルセウス座でした。

http://www.geocities.jp/prograph_sx/seishukukai/seishukukai.html

旧蔵者の蔵書票(なんと、関根寿雄氏製作の版画作品)も付いていたので、かなり得した気分です。

久々に宝物が一つ増えました。

素晴らしい作品をご紹介いただき、謹んで感謝申し上げます。

ありがとうございました。

それにしても、このような少部数の貴重な作品がネット検索で簡単に入手できるとは、つくづく凄い時代になったものです。旧蔵者からどのような経緯で古書店に流れたかは不明ですが、関根作品の蔵書票を使われているほどの好事家ですから、まあ、推して知るべしでしょう。

いずれは私の手元からも離れ、次の持ち主に渡る時が来ると思います。そのときに、本当に好きな人にバトンを渡して、遺伝子のように、さらに次の世代に伝えていって欲しいと切に願います。

しかし、私の宝物は家族にはゴミの山にしか見えないようなので、捨てられてしまわないか心配です。「古本屋に売れ!」と、いまのうちに遺言しておかないと…。^^;

_ 玉青 ― 2013年06月24日 21時58分47秒

あ、あれを買われたんですね!

私は最初、「版木付」と「版木なし」の両作品の関係が分からなかったので、もしモノが違っているといけないと思い、あえて「版木なし」を買ったのですが、いやあ、Haさんは良い買い物をされましたね。

そしてまた、いちばん良い人に買われて、作品自体も喜んでいることでしょう。

ご家族にはよくよく言い含めておかねばならないでしょうが(…他人事ならず)、もし拙ブログが多少なりとも、そのお役に立てるのであれば、幸甚に存じます。(^J^)

私は最初、「版木付」と「版木なし」の両作品の関係が分からなかったので、もしモノが違っているといけないと思い、あえて「版木なし」を買ったのですが、いやあ、Haさんは良い買い物をされましたね。

そしてまた、いちばん良い人に買われて、作品自体も喜んでいることでしょう。

ご家族にはよくよく言い含めておかねばならないでしょうが(…他人事ならず)、もし拙ブログが多少なりとも、そのお役に立てるのであれば、幸甚に存じます。(^J^)

_ ao ― 2013年06月26日 17時41分08秒

少し前に初コメして以来、ときどきお邪魔して、あれやこれやと愉しく拝読させていただいております。

先日古書市で星座関連の美本を目にして、既にご紹介済みのものかもしれませんが、もしかしたら、とも思い、ご紹介させていただこうと思い立ちました。

Recklinghausen, Lore von著 「Sonne Mond und Sterne」 というドイツの児童書ですが、印刷が大変美しかったのです。買おうかどうか相当迷ったのですが、既に散財済みでしたので買うには至りませんでした。が、帰宅後にネットの古書店で検索して、しまったっ! 美本だったのにネット価格よりもかなり手頃だったからです。今回はご縁がなかったのだろうと思いますが、次回に見つけたら、、、勿論迷わずに、ですね。

画像検索でググって見てください。挿絵を幾つかご覧になることができますので。

長文、失礼いたしました。

先日古書市で星座関連の美本を目にして、既にご紹介済みのものかもしれませんが、もしかしたら、とも思い、ご紹介させていただこうと思い立ちました。

Recklinghausen, Lore von著 「Sonne Mond und Sterne」 というドイツの児童書ですが、印刷が大変美しかったのです。買おうかどうか相当迷ったのですが、既に散財済みでしたので買うには至りませんでした。が、帰宅後にネットの古書店で検索して、しまったっ! 美本だったのにネット価格よりもかなり手頃だったからです。今回はご縁がなかったのだろうと思いますが、次回に見つけたら、、、勿論迷わずに、ですね。

画像検索でググって見てください。挿絵を幾つかご覧になることができますので。

長文、失礼いたしました。

_ 玉青 ― 2013年06月26日 23時12分33秒

素敵な本をご紹介いただき、ありがとうございます。

と言いつつ、「ああ… 私も散財したばかりなのに…」と、悩ましいことこの上ないです(笑)。

私の場合、こういうとき「よし、散財ついでだ」という思考が働くので、破滅的な結果を招くことが多いです。今回の場合はと言うと… まあ、言わぬが花ですね。(笑)

と言いつつ、「ああ… 私も散財したばかりなのに…」と、悩ましいことこの上ないです(笑)。

私の場合、こういうとき「よし、散財ついでだ」という思考が働くので、破滅的な結果を招くことが多いです。今回の場合はと言うと… まあ、言わぬが花ですね。(笑)

_ Ha ― 2013年06月27日 00時56分35秒

あえて「版木なし」を買われたのですか…・。

確かに意味が分かりにくいですよね。

「実際に刷りに使った版木がおまけとして付いてます!」とでも書いてあれば、また違ったのかも。。

私はおこぼれを頂戴してしまったようで、何とも恐縮です。(汗

確かに意味が分かりにくいですよね。

「実際に刷りに使った版木がおまけとして付いてます!」とでも書いてあれば、また違ったのかも。。

私はおこぼれを頂戴してしまったようで、何とも恐縮です。(汗

_ 玉青 ― 2013年06月27日 21時46分53秒

内輪話で恐縮ですが、あの版木付きの『星宿海』だけ、古書店の説明文に書かれた版元表示が違っていたのをご記憶でしょうか。そこにちょっと怪しいものを感じて(たとえば同名異作であるとか)、敬遠してしまいました。もちろん直接売り手に聞けばよかったんですが、聞けば買わざるを得ない立場に追い込まれそうで、少し気が引けたというか…でも結局買ったわけですから、無用の遠慮でしたね。(笑)

_ Ha ― 2013年06月28日 01時31分41秒

私の買った本郷の古書店のサイト目録には「吾八書房」と書いてあったと思います。

一方、たとえば北海道の古書店の目録には、下記のように「書票集エジプト記」だけが吾八書房となっていて、「星宿海」は版木無しも版木付きも版元・発売元が書いてありません。

---------------------

1227 書票集エジプト記 限定100部 署名落款 木版書票33葉 函 吾八書房 関根寿雄 昭60 21,000

1228 版画造本 星宿海 限定35部 署名入 多色木版画12葉入 函 関根寿雄 昭61 21,000

1229 版画造本 星宿海 特装12部 署名入 多色木版画12葉入 函 使用板木付 関根寿雄 昭61 31,500

---------------------

この吾八書房(東京神田)という書店、星宿海の画像検索の過程で、蔵書票を中心にさまざまな版画の限定本を出していることが分かりましたので、「きっと、実際はぜんぶ吾八書房の扱いなんだろうな~」と思いました。

なので、私はとくに違和感はなかったです。

送られてきた「星宿海」にはどこにも「吾八書房」なんて書いてないわけです。それではなぜ本郷の古書店がわざわざ「吾八書房」と書いたのか?

それはたぶんこの冊子に挟まっていた1枚のはがきに起因すると思われます。

このはがき、関根寿雄氏から旧蔵者へ宛てたものなのですが、そこに「取扱店(吾八書房)」と明記してあるんですよね。それで、古書店もつい書き入れてしまったのではないでしょうか。

はがきの画像もアップしました。

http://www.geocities.jp/prograph_sx/seishukukai/seishukukai.html

一方、たとえば北海道の古書店の目録には、下記のように「書票集エジプト記」だけが吾八書房となっていて、「星宿海」は版木無しも版木付きも版元・発売元が書いてありません。

---------------------

1227 書票集エジプト記 限定100部 署名落款 木版書票33葉 函 吾八書房 関根寿雄 昭60 21,000

1228 版画造本 星宿海 限定35部 署名入 多色木版画12葉入 函 関根寿雄 昭61 21,000

1229 版画造本 星宿海 特装12部 署名入 多色木版画12葉入 函 使用板木付 関根寿雄 昭61 31,500

---------------------

この吾八書房(東京神田)という書店、星宿海の画像検索の過程で、蔵書票を中心にさまざまな版画の限定本を出していることが分かりましたので、「きっと、実際はぜんぶ吾八書房の扱いなんだろうな~」と思いました。

なので、私はとくに違和感はなかったです。

送られてきた「星宿海」にはどこにも「吾八書房」なんて書いてないわけです。それではなぜ本郷の古書店がわざわざ「吾八書房」と書いたのか?

それはたぶんこの冊子に挟まっていた1枚のはがきに起因すると思われます。

このはがき、関根寿雄氏から旧蔵者へ宛てたものなのですが、そこに「取扱店(吾八書房)」と明記してあるんですよね。それで、古書店もつい書き入れてしまったのではないでしょうか。

はがきの画像もアップしました。

http://www.geocities.jp/prograph_sx/seishukukai/seishukukai.html

_ 玉青 ― 2013年06月28日 06時08分36秒

なるほど!

疑問がすべて氷解しました。私家版とはいえ、それを売ってコストを回収するには、ちゃんとした販売ルートが必要なわけで、本書の場合、それを神田の吾八書房さんが請け負っていたということですね。こういう品の流通形態について、私はほとんど知らずにいたのですが、これは良い勉強になりました。

ともあれ、素晴らしい品を手にされたこと、まことにご同慶の至りです。

疑問がすべて氷解しました。私家版とはいえ、それを売ってコストを回収するには、ちゃんとした販売ルートが必要なわけで、本書の場合、それを神田の吾八書房さんが請け負っていたということですね。こういう品の流通形態について、私はほとんど知らずにいたのですが、これは良い勉強になりました。

ともあれ、素晴らしい品を手にされたこと、まことにご同慶の至りです。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

玉青さんは、明治百年(明治100年なら1967年ですが、実際に騒がれたのは、明治100周年の1968年だったように憶えています)にすでに明治趣味に嵌りましたか。まだ小学校低学年(それ以下)でらしたのではないかと思いますが、恐るべき児童ですね。 私が明治趣味としてまず思い出すのは、学生時代に読んだ中勘助の『銀の匙』です。遠い時代の物語のように感じました。

昨年は大正100周年だったのですが、ぜんぜん騒がれませんで残念に思いました。