銀河流るる音を聴け ― 2019年07月08日 05時33分48秒

真夜の岳 銀河流るる 音を聴け 蓼汀

作者の福田蓼汀(ふくだりょうてい、1905-1988)は虚子門の俳人。

俳誌「山火」を主宰。登山家としても知られ、「山岳俳句」の第一人者だった…というのはネットで見知ったことで、私は蓼汀その人について、それ以上のことを知らないのですが、それにしてもこの句は、まさに銀河絶唱といって良いのではないでしょうか。

高山の頂近くに身を置き、深夜、頭上を真一文字に奔る銀河を見上げたときの心持を想像すると、私の耳にもその滔々たる音が聞こえてくるようです。

★

こういう句をあまり人事に引き付けて考えるのは良くないかもしれませんが、蓼汀は64歳で次男を山岳事故で喪い、その悲しみを連作俳句に詠み込んだというエピソードを知ると、「天の川は死者が往還する道」ということが思い出され、句にいっそう蕭条たる陰影が添う気がします。

この句がもっと若年の作としても、晩年に自作を読み返したとき、彼の心には複雑に去来するものがあったんじゃないでしょうか。(蓼汀には、次男追悼の句として、同じく「真夜の岳(まよのたけ)」を詠み込んだ、「稲妻の 斬りさいなめる 真夜の岳」という烈しい慟哭の句もあります。)

占星の遠き道(後編) ― 2019年02月03日 09時02分48秒

暦占の知識が吹き溜まった、「スターロード」の終着駅・日本。

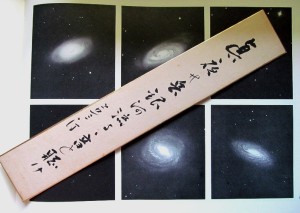

そのことは、昨日の写本と対になる、もう1冊の写本によく表れています。

(体裁は昨日の『七星九曜十二宮廿八宿等種印言』と同じ。ただし丁数は5丁と、一層薄いです。)

こちらは『知星精』と題する冊子で(書名は「ちせいしょう」または「ちしょうせい」と読むのでしょう)、筆者は同じく江戸時代初期の人、長怡房祐勢。

こちらは、九曜と北斗七星の各星を、木火土金水(もっかどこんすい)の「五行」に当てはめる方式と、それぞれの威徳を解説したものです。

当然、木星は木の精を帯びた存在ですし、火星、土星、金星、水星はそれぞれ火・土・金・水に当てれば良いのですが、そうする太陽と月、それに羅睺と計都が余ってしまいます。これらは、その性質から太陽と羅睺は火精に、月と計都は水精に配当します。また、北斗七星の各星も、それぞれ下図のような配当になるのだそうです。

で、ここに展開されているような、すべての現象は「陰陽五行」の相互作用に因るとする説や、北斗に対する信仰は、純正インド仏教ではなしに、中国起源の思想ですから、これらを仏僧がごっちゃに兼学しているところが、まさに吹き溜まりの吹き溜まりたる所以。(ちなみに、「長怡房祐勢」という名前には、何となくピュアな仏僧ならぬ「修験者」っぽい響きがあって、昨日の写本の大元らしい醍醐寺三宝院が「修験道当山派」の本山であることを考え合わせると、こうした宗教儀式の背景が、いろいろ想像されます。)

北斗の柄杓の口先、おおぐま座α星は別名「貪狼星(たんろうせい)」。

「貪狼星は日天子の精なり」とあって、五行の「火」に当たります。解説の方は「日輪は閻浮提一切草木聚林を行き、その性分に随いて増長するを得。経に曰く、日輪はあまねく光明を放ち、大いに饒益をなすと云々。然らばすなわち煩悩の黒雲を払い、法身の慧眼を開く。」…と続きます。

★

いずれにしても、この小さな冊子の向こうには、中国、インドへと通じる道があり、さらにその先は、遠くギリシャやメソポタミアまでつながっています。そして、「ふむ、日曜日の午前中からこんなことをノンビリ考えるのも悪くないね」と呟いたそばから、その「日曜」にしろ、「午前」にしろ、やっぱり数千年に及ぶ人類と星のかかわりの中から生まれた言葉だと気づくと、だんだん頭がぼんやりしてきます。

我々は皆すべからく歴史を生きる存在です。

占星の遠き道(前編) ― 2019年02月02日 09時53分48秒

暦と占星の知識を伝えた「スターロード」。

まあ、これは私のいい加減な造語ですが、文化にはそうした水平(地理的)な伝搬に加え、当然垂直(歴史的)な伝搬もあります。むしろ現実のスターロードは、その両者が複雑に絡み合った、組み紐のようなものでしょう。

ところで、この文化の垂直伝搬に関して、その実例をまざまざと目にしたことがあります。

★

これも矢野氏の影響と言っていいですが、以前、宿曜経に関心を示した際、さらに密教と星供(「ほしく」または「しょうく」)に関係したモノが気になり、少しキョロキョロしたことがあります。そんな折に、古書店のデータベースで2冊の写本を目にしました。

一冊は『七星九曜十二宮廿八宿等種印言』と題されたもの。

(用紙はタテ横16.5cmのほぼ正方形)

表紙を含め全14丁の和紙を糊付けした薄い冊子体のもので、後述のように、今から370年前、江戸時代前期の慶安2年(1649)に筆写されたものです。筆写したのは、表紙に見える「長怡房(ちょういぼう)祐勢」という僧侶。

(題名の前にある「三宝院簿」の意味が判然としませんが、この写本のオリジナルが、京都の真言寺院、醍醐寺三宝院に由来することを意味するのかな…と想像します。)

その中身はというと、題名のとおり、神格化された北斗七星、九曜(5大惑星+日月+羅睺と計都※)、それに十二宮と二十八宿の各星座について、それぞれに対応した、種子(諸尊をシンボライズした梵字)・印相(手指で結ぶ印の形)・真言(梵語による唱句)を列記したものです。要は、密教の修法の一として、星に祈る際のコンサイスマニュアル。

(※羅睺と計都は、日食・月食を引き起こす原因として想定された仮想天体です。)

(日曜(太陽)はやっぱり大した存在らしく、祈りを捧げるときも、指を盛んにくねくねさせて、ノーマクアーラータンノータラヤー…と、唱え事も長いです。)

(これが十二宮になると、その他大勢的な感じになって、文句もごくあっさり。なお、左から二番目の「男女」は今でいう双児宮、星座を当てればふたご座です)

そして、私が<文化の伝搬>に思いを巡らし、「なるほど、文化とはかつてこんな風に伝えられたのか…」と深く嘆息したのは、この冊子の奥書を見たときのことです。

一見して、「知識のバトンリレー」を生で観戦する感動と迫力があります。

もちろん、私も写本文化の存在を、知識としては知っていましたが、そこに突如としてリアリティが備わった感じです。たびたび言うように、これこそ形あるモノの力でしょう。

一部読み取れない文字もありますが、平安時代に成立したとおぼしい原本を、鎌倉時代の弘長2年(1262)に、真言僧・頼瑜(らいゆ、1226-1304)が書写したのに始まり、以後、文禄3年(1595)、慶長16年(1611)、慶安2年(1649)と書写を繰り返して、現在に至っています。そしてここには、ささやかな水平伝搬もあって、京の都から房州(千葉県)へ、さらに奥州磐城へと、書写を繰り返すたびに知識が下向していく様子が見て取れます。

★

「スターロード」の終着駅・日本で、さらに時間を超えて続く旅。

今ひとたび、「なるほど、文化とはかつてこんな風に伝えられたのか…」の思いが深いです。

(もう1冊の写本をめぐって、後編につづく)

明治の動・植物実習図を眺める(後編) ― 2017年10月08日 08時36分58秒

19世紀最後の年、1900年。そして20世紀最初の年、1901年。

世紀をまたいで講じられた、動・植物実習の講義用図譜の中身とは?

それを昨日に続けて見てみたいのですが、その前に訂正です。

昨日は、第1図をツユクサと書きましたが、ツユクサの前に「サルスベリ」の図があるのを見落としていました。結局、図譜の総枚数は31枚で、彩色図は27枚です。

(こちらが本当の第1図、サルスベリ(部分))

★

さて、この実習で目に付くのは、かなり植物重視の教程になっていることです。

まず、冒頭のサルスベリから始まって、ツユクサ、シュウカイドウ、クサギ、ソバ…と身近な植物(昔風にいえば「顕花植物」)の構造と分類の講義が続きます。

(クサギ)

(サンシチソウ)

その後、顕微鏡の構造と取り扱いの学習があって、そこからはノキシノブ、サンショウモ、キノコ類、ヒジキ…といった「隠花植物」の講義と、各種植物細胞(でんぷんや根・茎・葉の組織)の観察が続きます。

(顕微鏡の図)

(カビと根粒菌の観察)

(ネギを素材にした、各種染色法による細胞の観察)

ここまでで全31枚中、23枚の図版が費やされています。

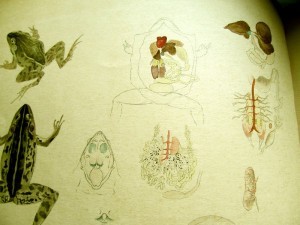

そして、残りの8枚が「動物篇」ということになるのですが、そこに登場するのはヒルとカエルのみです。この図譜が前回推測したように、上野英三郎氏による農科大学の講義ノートとすれば、以上の教程も納得がいきます。(ヒルとカエルの選択も、無脊椎動物と脊椎動物の代表ということでしょうが、いかにも農の営みを感じさせます。)

(ヒルとその解剖)

カエルについては、全部で7図を費やして、内臓から筋肉の構造、神経系や循環系、そして最後に骨格の観察に至ります。

(前回の写真は色が濃く出過ぎています。今日の方が見た目に近いです。)

おそらく仕上げとして、カエルの骨格標本を作って、学生たちは1年間の実習の思い出として各自持ち帰ったのでしょう。

東大のインターメディアテクには、今も古いカエルの骨格標本がたくさん並んでいて、あれは理学部・動物学教室に由来する明治10年代のものだそうですが、その頃から、学生たちはせっせとカエルの解剖に励んでいたんじゃないでしょうか。

(西野嘉章編、「インターメディアテク―東京大学学術標本コレクション」、2013より)

明治の動・植物実習図を眺める(前編) ― 2017年10月07日 10時58分29秒

ふくべ書房さんのことを話題にしたので、以前宿題にしていたことを書きます。

それは今年6月にカエルの解剖について触れたときのことです。

■本邦解剖授業史(2)

上のリンク先を含む前後の記事は、日本における解剖(特にカエル)の授業についてまとめたもので、その中にこんな記述が挟まっていました(画像も含めて再掲)。

上の画像は、おそらく大学における動物学実習のために準備された講義ノートの一部で、明治30年代のものです(この美しい彩色手稿については、描き手のことも含めて、いずれじっくり書きます)。

★

問題の明治時代の講義ノートは、やはり帙にくるまれて、ふくべ書房さんから届きました。

中身は『動植物実習図』と題された、手製の図画集で、大きさは37×28cmと、B4よりもさらに大きいサイズです。中には30枚の図版が綴じられており(各葉とも裏面は空白)、そのうち26枚に手彩色が施されています。

(以下、雨模様で光量が乏しいため、暗い写真になりました)

冒頭の第一図。図には講義用のアンチョコらしい説明文が貼付されており、それをめくると…

下から可憐なツユクサの図が現れます。

リアルな全体図と部分図、花の細部スケッチと花式図、さらに顕微鏡で観察した花粉や蕊の細胞(これは別種であるムラサキツユクサの雄蕊の毛の細胞をスケッチしたもの)等が、きっちり1枚の図に収まっています。

それにしても、これは相当巧い絵ですね。職業画家の巧さとはまた違うのでしょうが、繊細さと科学的正確さを兼ね備えた、真面目な絵だと感じます。

ペンで書かれた「アンチョコ」の文字も、描き手の几帳面さを感じさせます。

★

この勢いで他の図も見てみたいのですが、その前に本図譜の素性を考えてみます。

この図譜は、もちろん「動植物実習」のために作成されたものです。用いられたのは、明治33年(1900)の9月から、明治34年(1901)の6月まで。当時の大学は9月に始まり、翌年6月までを学校年度とし、これを3学期に分けて授業を行ったので、ちょうどそれに対応しています。

担当教員は「上野」先生だと、表紙の文字は教えてくれます。

これが仮に東京帝大に関係したものとすれば、当時の教員は以下の資料で確認できますから、それが誰かは簡単に分かります。

■東京帝国大学一覧. 明治33-34年

当時の帝大理学部や農学部(正確には理科大学、農科大学)に、上野姓の教員はただ一人です。すなわち、農科大学に在籍した、上野英三郎(うえの ひでさぶろう、1872-1935)。上野博士は、たぶん御本人よりもペットの方が有名で、あの忠犬ハチ公の飼い主だった人です(当時はまだ博士ではなく、ハチ公も飼っていませんでしたが)。

(左から5人目に上野の名が見える)

もちろん、これが東京帝大以外の、たとえば京都帝大や旧制高校、あるいは師範学校に所属する、別の上野先生のものだった可能性もあるので、うっかり断定はできませんが、この点は、おそらく上野博士の筆跡が分かればはっきりするでしょう。

以下、これが上野博士のものとして、話を進めます。

★

上野博士は農業土木の大家で、もちろん動・植物の解剖学が専門ではありません。

しかし、彼が「大家」になるのは、しばらく後の話で、彼はちょうどこの年(明治33年)の7月に大学院を終えて、同年8月に農科大学講師に任じられたばかりでした。

彼が所属したのは、田中節三郎助教授率いる「農学第二講座」で、彼は田中助教授の下で、「農学第二講座に属する職務分担」を担当していました。何のこっちゃ…という感じですが、他の先輩教師のように、「家畜生理学」とか「農芸化学」といった具体的な担当科目が記されていないので、要は何でもやらされたのでしょう。

当時の農科大学は3年制です。そのうち農学科では、第1学年と第2学年で、「植物学実験」と「動物学実験」が必修でした。また農科大学には、そうした本科の他に、旧制中学卒業生等を対象とした、「実科」というのがあって、こちらは農業実務者養成を目的としたコースのようです(実科の入学者の半数は、「田畠五町歩若クハ未墾地十五町歩以上ヲ所有スル者又ハ其子弟ヨリ選抜ス」と規則で定められていました)。そして、そちらにも当然、動・植物学の講義はありましたから、そういう基礎クラス向けの手間のかかる実習を、新米講師が担当させられた…というのは、何となくありがちなことという気がします。

(以下、図譜の続きを眺めます。この項つづく)

空の旅(7)…インドの占星スクロール ― 2017年04月22日 13時40分35秒

イスラム世界から、さらに東方に向い、今日はインドです。

このおそらくサンスクリット語で書かれた紙片は何かといえば、

「1844年、インドで書かれた星占いのスクロール(巻物)。個人の依頼に基づいて、占星師が作成したもの。」

という説明文が傍らに見えます。

幅は約15cm、広げると長さは2メートル近くになる長い巻物です(売ってくれたのはムンバイの業者)。

1844年といえば、インドがイギリスの植民地となって久しいですが、まだイギリスの保護国という形で、イスラム系のムガル帝国が辛うじて余命を保っていました。また、北方ではシク教徒のシク王国も頑張っており、そんな古い世界の余香を漂わせる品です。

そして、古いと言えば、インドにおける占星術の歴史そのものが、まことに古いです。

解説プレートは、上の一文に続けて、

「古代ギリシャやオリエント世界の影響を強く受けて成立したインド占星術は、西洋占星術と共通の要素を持ちながらも独自の発展を遂げ、その一部は仏典とともに日本にも移入され、平安貴族に受け入れられました。」

…と書いていますが、この話題は「宿曜経(すくようきょう、しゅくようきょう)」について取り上げたときに、やや詳しく書きました。

■「宿曜経」の話(3)…プトレマイオスがやってきた!

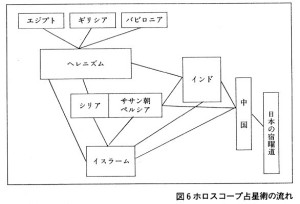

下は、上記の記事中で引用させていただいた、矢野道雄氏の『密教占星術―宿曜道とインド占星術』(東京美術、昭和61)から採った図です。

エジプト、ギリシア、バビロニアの古代文明が融合した「ヘレニズム文化」、それを受け継ぐササン朝や、イスラム世界の文化が、複数次にわたってインドに及び、もちろんインド自体も古代文明発祥の地ですから、独自の古い文化を持ち、その上にインド占星術は開花したことが、この図には描かれています。

★

インドにおける占星術の興隆こそ、「空の旅」そのものです。

西暦紀元1世紀、地中海の商人は、紅海経由でインド洋に出ると、あとは貿易風に乗ってインドの西岸まで楽々と到達できることを学び、ここに地中海世界とインドを結ぶ海洋航路の発達を見ました。

以下、矢野道雄氏の『星占いの文化交流史』(勁草書房、2004)から引用させていただきます。

「当時の海上交通の様子は無名の水先案内人が残した『エリュトゥラー海案内記』にいきいきと描かれている。西インドの重要な港のひとつとして「バリュガザ」(現在のバローチ)があり、その後背地として「オゼーネー」がにぎわっていた。後者はサンスクリット語ではウッジャイニー(現在はウッジャイン)とよばれ、アヴァンティ地方の都であった。のちに発達したインドの数理天文学では標準子午線はこの町を通るとみなす。つまり「インドにおけるグリニッジ」の役割を果たすことになる。」 (矢野上掲書p.64-5)

(画像を調整して再掲。ペルシャ湾をゆく船。14世紀のカタラン・アトラスより)

「地中海とインド洋の交易がインドにもたらした文物の中にギリシアの天文学と占星術があった。インドでは古くから占いが盛んであり、星占いもそのひとつではあったが、数理的性格には乏しかった。古い星占いの中心は月であり、月が宿る二七または二八の星宿〔(原文ルビ)ナクシャトラ〕と月との位置関係によって占うだけであり、惑星についてはほとんど関心が向けられていなかった。

ところが新たに西方から伝えられたホロスコープ占星術は、誕生時の惑星の位置によって運命を占うという斬新なものであった。惑星の位置を計算するためには数理天文学の知識が必要であった。こうして占星術と共に数理天文学もヘレニズム世界からインドへと伝えられたのである。」 (同p.65。途中改行は引用者)

ところが新たに西方から伝えられたホロスコープ占星術は、誕生時の惑星の位置によって運命を占うという斬新なものであった。惑星の位置を計算するためには数理天文学の知識が必要であった。こうして占星術と共に数理天文学もヘレニズム世界からインドへと伝えられたのである。」 (同p.65。途中改行は引用者)

(上下反対に撮ってしまいましたが、光の当たり方が不自然になるので、そのまま掲載します。下の写真も同じ。)

この円を組み合わせた曼荼羅のような模様。

ホロスコープとしては、見慣れないデザインですが、外周部(文字を書き込んだ部分)は12の区画から成っており、この区画が「十二宮」や「十二位」を意味し、そこに天体の位置が記してあるのでしょう。

同じデザインの図が、上から2番目の写真に写っていますが、よく見ると、文字(天体名)の配置が異なっており、両者が別々の日時のホロスコープであることを示しています。

これも、12枚の蓮弁模様から成り、ホロスコープの一種であることを示唆しています。

★

この古ぼけた紙切れにも、天文学の知識がたどってきた旅の記憶がつまっており、想像力をたくましくすれば、19世紀インドの庶民の暮らしぶりから、さらに2000年さかのぼって、遠い昔の船乗りの威勢の良い掛け声や、波しぶきの音、そして占星師の厳かな託宣の声が聞こえてくるようです。

空の旅(5)…イスラムの暦術書 ― 2017年04月18日 23時02分49秒

さて、これまでのところは、カタラン・アトラスから始まって、天文石板、アストロラーベと、みんな複製品でした。天文アンティークも、時代をさかのぼるとなかなか本物を手にすることは困難です。

簡単に手に入るのは、ここでもやっぱり紙物で、今回はこんなものも並べました。

(紙片のサイズは約22.5×18cm)

傍らのプレートの説明は、以下の通り。

「イスラム暦術書の零葉」 「1725年、北アフリカのイスラム世界で編纂された暦書の一頁。太陽・月・惑星の位置を計算するためのパラメーターをまとめたもの。こうした天文表の歴史は非常に長く、イスラム以前のササン朝ペルシアの頃から、各種作られてきました。」

何となくもっともらしく書いていますが、これは売り手(フロリダの写本専門業者)の説明と、ネット情報を切り貼りした、完全な知ったかぶりに過ぎません。

私にその当否を知る術はなく、そもそも写真の上下の向きがこれで合っているのか、それすらも自信がありません。それでも、これが天文表の一部であることは、その体裁から明らかでしょう。

(裏面も同様の表が続きます)

この種の天文表を、イスラム世界では「Zij」――この名称は織物の「縦糸と横糸」に由来する由――と称し、説明プレートにも書いたように、これまで多くのZijが作られてきました…というのも、さっき英語版wikipediaの「Zij」の項を見て知ったことです(https://en.wikipedia.org/wiki/Zij)。

(インクには膠(にかわ)質の成分がまざっているのか、角度によりポッテリと光って見えます)

18世紀といえば、すでに西洋の天文学が、近代科学として確立した後の時代ですから、今さらイスラム天文学の出番でもなかろうとも思うのですが、ちょっと想像力を働かせれば、この1枚の紙片の向うに、古のイスラム科学の黄金時代が鮮やかに浮かび上がる…ような気がしなくもありません。

(ページの隅に圧された刻印が、いかにもイスラム風)

(この項つづく)

-----------------------------------------------------------

▼閑語(ブログ内ブログ)

ふと、今は幕末の世なのか…と思うことがあります。

その独断的な強権姿勢が、井伊直弼の姿を彷彿とさせるからです。

でも、眼前に見る奢り高ぶりや、浅ましい腐敗の横行を見ると、むしろ古の平清盛や、鎌倉を滅亡に導いた北条高時に、一層近いものを感じることもあります。

いずれにしても、勝手専横な振舞いや、強権腐敗は道義の退廃を招き、阿諛追従のみの愚かな取り巻き連中は、その主を守る力や気概を急速に失い、そうなると政権が自壊するのも時間の問題だ…というのが、歴史の教えるところです。

安倍氏も、せめて晩節だけは汚さぬよう、そして過去の権力者たちのような悲惨な最期を遂げぬよう(清盛は異常な高熱に斃れ、高時は自刃し、直弼は桜田門外の雪を朱に染めました)、よろしく身を処していただきたいと切に思います。

『星恋』のこと ― 2017年01月02日 14時54分59秒

星の文学者・野尻抱影(1885-1977)と、星を愛した俳人・山口誓子(1901-1994)が著した句文集、『星恋』(初版1946)。その冒頭に置かれたのが、誓子の「星恋のまたひととせのはじめの夜」という一句です。

「星恋」というフレーズが何とも良いし、明るい星々がきらきら輝く今の時期の空を見上げて、冷たく澄んだ空気を胸に吸い込んだときの清新な気分は、星好きの人にとって言わずもがなの情趣でしょう。

敬愛する霞ヶ浦天体観測隊(http://kasuten.blog81.fc2.com/)のかすてんさんは、毎年この句でブログ開きをされるのを嘉例としていて、私もそのマネをしてみたいと思います。

★

といって、私の方は地上の話題に終始するのですが、私の手元には『星恋』が5冊あります。なんでそんなにあるかといえば、『星恋』には終戦直後の昭和21年(1946)に鎌倉書房から出た初版と、昭和29年(1954)に中央公論社から出た版とがあり(この2つは内容が多少異なります)、さらに昭和61年(1986)に深夜叢書社から出た『定本 星恋』と合せて、全部で3種類の異版があるからです。このことは既に5年前に取り上げました。

■『星恋』ふたたび

でも、それだけでは5冊にまだ2冊足りません。

実は鎌倉書房版と中公版は、それぞれ後からもう1冊ずつ買い足しました。

(左・鎌倉書房版、右・中央公論社版)

なぜかといえば、それぞれに抱影と誓子の署名が入っているという、関心の無い人にはどうでも良いことでしょうが、『星恋』に恋する者には無視できない要素が含まれていたからです。

中公版は抱影の署名入り。ミミズの這ったような…というと叱られますが、抱影の独特の筆跡で、仏文学者の高橋邦太郎(1898-1984)に献じられています。

対する鎌倉書房版には、誓子の几帳面な署名と落款が印されています。

古書を手にすると、昔の人の体温がじかに伝わってくる気がしますが、この2冊は確実に二人の作者が手に取って、ペンを走らせた本ですから、両者の存在がなおのことしみじみと身近に感じられます。何だか今もすぐそばに座っているような気すらします。

星恋のまたひととせのはじめの夜

初春といひていつもの天の星

初春といひていつもの天の星

変るものと変わらぬもの。

世の転変を横目に、今宵も星と向き合い、そして自分の心と向き合いたいと思います。

天台の星曼荼羅 ― 2016年05月21日 15時43分40秒

そういえば以前の記事で、星曼荼羅には2つの類型があることに触れました。

(上の記事より画像再掲)

それは、上の画像に写っているように、諸天・諸仏を円形に配置しているか、方形に配置しているかの違いで、大雑把に言うと円形のものが天台宗、方形のものが真言宗で用いられる星曼荼羅です。

上の画像で、左側のは天台宗・延暦寺旧蔵の品で、「方形は真言宗」という説明と食い違いますが、これはたまたまです。また右側のは法隆寺の蔵品で、法隆寺というと真言宗とも天台宗とも関係なさそうですが、法隆寺ぐらい歴史の長い寺になると、後世いろいろな要素を採り入れて、中世には密教もなかなか盛んでしたから、こういう品も必要とされたわけです。

今に残る星曼荼羅の遺品は、方形のものが明らかに多く、これは真言宗では各地の寺々で星供養の祭儀を行なったため需要が高く、当然制作数も多かったためでしょう。

★

そんなわけで、円形星曼荼羅の古物を手元に置くことはハードルが高いです。

これは取りあえず参考として見つけた品。

上の法隆寺の曼荼羅を手本にした、現代における写しで、仏画を扱っている店では今も売られていると思います。

上の法隆寺の曼荼羅を手本にした、現代における写しで、仏画を扱っている店では今も売られていると思います。

色彩が鮮やかすぎて落ち着きませんが(むしろサイケデリックです)、法隆寺の曼荼羅も12世紀後半に制作された当初は、きっとこんな風だったのでしょう。あるいは、この品だって、これから100年も煙に燻されたら、落ち着いた趣が出るかもしれません。

一応肉筆ですが、絵の巧拙でいうと、素人目にもちょっときびしい気はします。

しかし、いずれにしても私にはこれを掛けてどうする当てもありませんし、改めて思うと何のために買ったのか、ものが仏画だけに罰当たりな気もします。

しかし、いずれにしても私にはこれを掛けてどうする当てもありませんし、改めて思うと何のために買ったのか、ものが仏画だけに罰当たりな気もします。

それでも、この絵のおぼろな記憶が、私を今回叡山に導いてくれたのかもしれず、これもまた仏縁であり、大師の御旨と申すべきやもしれません。

ハレー彗星の記憶…カテゴリー縦覧「肉筆もの」編 ― 2015年08月10日 10時54分20秒

昨日8月9日は、長崎に原爆が炸裂した日。

被爆者の平均年齢が、昨年よりも(たしか)0.6歳上がった…というニュースを目にして、一瞬「?」と思いました。当然1歳上がるものと思ったからです。でも、ちょっと間を置いて「ああ…」と思いました。被爆者の方も次々と亡くなられているのですね。

歴史の中で、あの日の記憶が風化することは、ある意味やむを得ないことかもしれません。でも、個人の中では最期の日まで決して風化することはない…というのも確かで、そのことにこそ想像力を働かせたいと、追悼番組を見ながら思いました。

★

さて、今回のカテゴリー縦覧は「肉筆もの」です。

これも個人の肉声や体温を伝えるものであり、そこには単なるデータに還元できない要素があります。私が肉筆ものに惹かれるのも、まさにその点です。

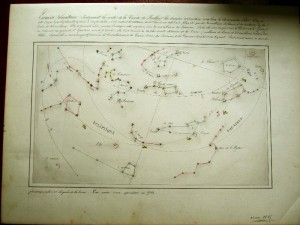

下は以前見つけた謎の星図。

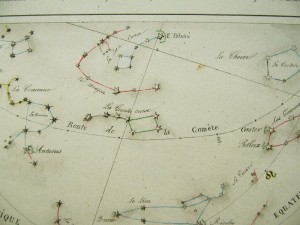

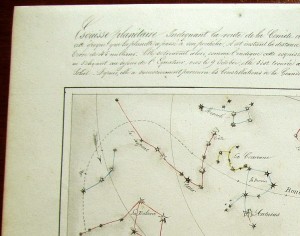

(星図部分は 16.5×27.5cm 、シート全体は 25.5×34.7cm)

上端右寄りに北極星を描き、そこから天の赤道を越えた辺りまで、天球の一部が星座とともに表現されています。

よく見ると、「Route de Cométe 彗星の経路」とあって、ふたご座、おおぐま座、うしかい座などの間を縫って、天球上で彗星が月単位で位置を変えていく様子が描かれています。

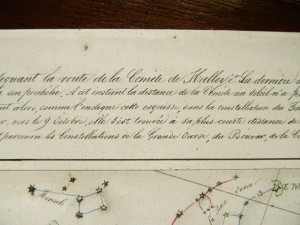

上部余白には、非常に達筆な文字で「惑星のスケッチ Esquisse planétaire」とあって、その後に、これがハレー彗星の経路図であるような説明があります。

彗星は、現代の用法では惑星と異なるカテゴリーですが、歴史的には「恒星とは対照的にその位置を絶えず変える星」という意味で、同じく「プラネット」と呼ばれたので、ここではそうした意味でしょう。達筆すぎて、読めない箇所が多いのですが、文章は全体として彗星の位置変化の説明になっているようです。

ちょっと解せないのは「1834年11月14日」という日付です。これは「1835年」の間違いではないでしょうか(このときハレー彗星が太陽に最接近したのは1835年11月16日でした)。さらに下の欄外には「1912年」とあって、これはその次の回帰年の説明だと思うのですが、実際には1910年でしたから、これまた事実と異なる記述です。

右下に書かれた「1845年5月25日」は、この図が描かれた日付だと思いますが、結局この図がどういう目的で、誰によって描かれたのかは、まったく謎というほかありません。何となく天文学書の挿絵の下絵のようにも見えますが、だとしたら、上のような基礎的なミスは生じない気もします。

ひとつはっきり言えることは、この図の作者は、非常な努力(とおそらくは愛情)を注いでこれを作成したことです。彼がプロであれ、アマチュアであれ、19世紀中葉を生きたフランスの一人の天文家の息吹が、ここに通っていることは確かでしょう。

最近のコメント