銀河ステーションを定刻発 ― 2015年04月14日 22時45分21秒

再びそういえば、昨日の写真に写り込んでいた懐中時計。

これは旧ソ連製だそうで、値段もごく安価なものですが、兎にも角にも裏面のデザインに魅かれて購入しました。

「銀河鉄道の夜」の本文とは、直接関係ないとはいえ、いつか時計屋の店先を再現するときが来たら、是非その隅にそっと置きたいと思ったからです。

それに、「いま新らしく灼いたばかりの青い鋼の板のような、そらの野原」とは、おそらくこんな色をしていたんじゃないかと、ふと思ったりします。

そして物語のラスト、息子の死を一見冷厳に告げた、カンパネルラのお父さんの手には、竜頭も折れよとばかり固く時計が握りしめられ、その表面はぐっしょりと汗で濡れていたはずだと思うのです。

鉱物Barへ(附・ツィオルコフスキーに会ったこと) ― 2014年08月30日 19時36分55秒

昨日、ついに念願の鉱物Bar に行くことができました。

ツィオルコフスキーの話題は一回休んで、そちらのことを先に書くことにします。

ツィオルコフスキーの話題は一回休んで、そちらのことを先に書くことにします。

★

とはいえ、その途中でツィオルコフスキーに会ったことは大書しておく必要があります。

鉱物Bar の会場はJR西荻窪の駅の近くにあります。で、私も中央線に乗ってたんですが、高円寺あたりでふと気が付くと、私のすぐそばにツィオルコフスキーが乗っていたので、本当にびっくりしました。

ツィオルコフスキーは、以前と寸分変わらぬ容貌でしたが、ただ服装はジーンズに洗いざらしのシャツで、へえツィオルコフスキーもこんな格好をするんだ…と意外に思いました。

それにしても、21世紀の日本で、しかも中央線なんぞに乗って、ツィオルコフスキーがいったい何をたくらんでいたのか、大きな謎というほかありません。思い切って声をかけようかとも思いましたが、でもそれはちょっと思い切りすぎなので、やめました。結局、私の方が先に電車を降りたので、彼が最終的にどこを目指していたかも不明。(あるいは調布の航空宇宙研究センターに向かう途中だったのかもしれません。)

★

さて、そんなわけで非常に不思議の感を催しつつ、西荻窪の駅に降り立ち、ボンヤリした頭のまま、西荻北銀座商店街をふらふらと会場まで歩きました。

でも、ふらふらしながらも、途中で絵本・雑貨の店「URESICA(ウレシカ)」さんに立ち寄ることは忘れませんでした。「切手採集」と題して、加藤郁美さん(月兎社)の切手と雑貨の販売が同時期に行われていると事前に聞いていたからです。

その採集品がこちら。

ニュージーランドの鉱物切手とフランスの天文台切手。

さらに、その背後に写っている、切手を貼った小箱は何かというと…

さらに、その背後に写っている、切手を貼った小箱は何かというと…

飛行機と灯台をモチーフにした、イギリスのシルバーチャーム。

チャームというのは腕輪や腕時計に付ける小さなアクセサリーのことらしいです。

まあ、「チャームって何だい」と言っているような人間が買うのはそもそも変ですが、月兎社さんのブログで、以前、宇宙モノのシルバーチャームを見た印象が強烈だったので(http://calico5.exblog.jp/20103691/)、何となく買ってみました。

灯台の方は底がパカッと開き、中から「SOS」の文字が顔を出すという凝り様。

★

こうして前景気を付けて、いよいよ鉱物Bar の会場である「ギャラリーみずのそら」さんに到着。会場内は撮影不可で、そもそも今回はカメラを持参しなかったのですが、どんな雰囲気のスペースかは、みずのそらさんの以下のページをご覧いただければ、お分かりいただけることと思います(http://www.mizunosora.com/information.html)。

民家を改装した、全体に明るい、ナチュラルな感じのスペースです。

そこにたくさんの理化学ガラス製品と鉱物標本が並び、灯りに照らされてキラキラと輝いている様は、本当に美しかったです。すでに会期も終わり近くということで、値頃感のある品は売れてしまったのか、並んでいるのは優品が多いようでしたが、それだけにミュージアムの一室のような雰囲気がありました。

そこにたくさんの理化学ガラス製品と鉱物標本が並び、灯りに照らされてキラキラと輝いている様は、本当に美しかったです。すでに会期も終わり近くということで、値頃感のある品は売れてしまったのか、並んでいるのは優品が多いようでしたが、それだけにミュージアムの一室のような雰囲気がありました。

相変わらずエネルギッシュなフジイキョウコさんの笑顔に迎えられ、品物をゆっくり拝見してから、いよいよお目当てのBarコーナーへ。

まだ日のある時間帯なので、普段だったらアルコールは口にしないのですが、ここはもう飲むしかないということで、フジイさんお勧めの、桃の入った日本酒を使った「紅水晶」をいただきました。

庭の浅い池に面したコーナーからは、ぶどう棚の濃い葉影が水面に写り込んでいるのが眺められ、その揺らめきを見ながら甘いお酒を口にしていると、またもやぼんやりとした非現実感が漂ってきて、しばし夢うつつの状態になったのでした。

★

以下は鉱物Barの気分を持ち帰るために購入したもの。

デキャンタのような、洒落た共栓のついた細口瓶。

ちょっと見慣れない形状ですが、本来の目的はBOD(生物化学的酸素要求量)を測定する、水質検査用の瓶(フラン瓶という名前があります)なので、理科室で見かけないのは当然です。日本製のデッドストック品と伺いました。

これぞ本場のドイツ製シャーレ。そもそもSchaleはドイツ語で、英語経由で入ってきた語としては「ペトリ皿」がありますが、やっぱりここは「シャーレ」ですね。フジイさんにお聞きしたことを受け売りすると、ドイツ製シャーレの特徴は、日本のものに比べて角が丸っこいこと、そしてガラスの色が少し黄色味を帯びていることだそうです。

そして、なくてはならぬ鉱物標本。

いろいろ目移りしましたが、カッチリした形状に惹かれて、カナダ産の透石膏を譲っていただきました。

内部のクラックが虹色を見せているのも素敵ですし、ブラックライトで照射すると、この産地のものに特徴的な「砂時計構造」がくっきりと浮かび上がるのも美しい。

★

幻影めいた今年の鉱物Barも、いよいよ明日が最終日です。

戦争と新発明(2) ― 2014年07月05日 10時21分14秒

さて『現代の発明の驚異』のつづきですが、どうも子供向けの本のわりに言葉が難しくて、なかなか理解が及びません。以下、とりあえずサワリだけ。

この本に戦争が影を落としていることは間違いありません。

そもそも、この本は全体構成がかなり偏っていて、前半は通信関連の話題ばかり、そして後半に入ると兵器の話題ばかりです。農工とか、医薬とか、交通手段とか、新発明にまつわる話題は、当時ずいぶん多かったはずですが、著者の趣味か、それとも時代の関心そのものが偏っていたのか、ともかくこの本は、この2つの領域にスポットを当てています。

(無線電信装置を積み込んだ単葉機「フランダース」。

写真右上にうっすら見える4本の平行な線がアンテナ。)

写真右上にうっすら見える4本の平行な線がアンテナ。)

ボリューム的にも通信と兵器がちょうど半々。そして通信技術も軍事とは縁が深いので、ここにも戦争の影が差している可能性は大きいと思います。

(本書の口絵より。「〔…〕戦艦において無線電信はごくありふれたものである。ここに写っているのは英艦ドレッドノートのアンテナ。蜘蛛の巣状のものはアンテナ線が接触しないよう平行に保つための軽量フレーム。この形式のアンテナは「海軍省式」と呼ばれる。」)

(マルコーニの移動無線基地)

ここでいう通信技術というのは、電信に始まり、電話、録音機、遠隔録音機(メッセージ録音の元祖)、遠隔描画器etcで、原語を挙げればtelegraphy, telephone, phonograph, telephonograph, telewriter …と「tele尽くし」の観があります。当時はまさに「teleの時代」だったのですね。

(テレライターの実力。上が原画、下が受信機の再生画像)

その延長上にラジオがあり、テレビがあり(これまたtele!)、ネットがあるので、当時は新たな情報技術によって、人間が時間と空間の制約を脱し始めたという意味で、今につながる大きな時代の変革期だったと思います。人類史上、ひょっとしてこれは兵器の革新よりも、ずっと大きな意味を持つかもしれず、この点はいずれ改めて考えてみたいです。

ちなみに手元にある本は、テンプル実業学校(英・ブリストル)のヘンリー・クラップ君が、1925-6年度の成績優秀賞として、校長のホール先生からもらったご褒美本です。子供向きの本といっても、対象読者は中学生ぐらいだったのかもしれません。

(同校のことを調べていたら、ホール先生の子孫が、同校と先生のことを質問している書き込みがあって、ネットってすごいなと思いました。http://www.rootschat.com/forum/index.php?topic=375963.0)

(目次より)

そして後半は新式砲、各種の銃、爆薬、魚雷、潜水艦等の記述が延々と続きます。

そのボリュームといい、それが子どもの教育目的にかなう事項と見なされていた事実といい、そこに軽い驚きと共に「時代」を感じます。

(ポンポン砲とマキシムガンを装備した沿岸防備装甲車。四方に鉄砲をぶっぱなす山高帽の男たちが絵的に面白いのですが、でも当時は真剣だったのでしょう。)

意外に思ったのは、本書にはナショナリスティックな表現がほとんど出てこないことで、たとえば各国の制式銃にしても、イギリスではこう、フランスではこう、ドイツでは、オーストリアでは…とフラットな記述が多くて、イギリスだからすごいとか、ドイツだからダメという記述は見られません(しかし、アメリカ人の発明の才はとりわけ賞賛されている箇所がありました)。

興味深く思ったのは、当時の魚雷観。

本書によれば、当時の魚雷はまだ兵器として未熟で、本書の中で唯一日本が登場するのも、日露の海戦で使用された魚雷が、戦果に乏しかったことを指摘する箇所なのですが、しかし、著者はなおも魚雷の登場を非常に重視しています。

なんとなれば、魚雷は艦船の泣き所である船底部を攻めると同時に、昼夜を問わず相手に緊張を強いることで、屈強な乗組員もついに困憊させてしまうメンタルな効果を持つがゆえに、きわめて恐るべき武器なのだ…と著者は言います。魚雷はかつてフィジカルというよりは、メンタルな兵器だったのですね。

(沈降する潜水艦)

本書の最後で、著者は対潜哨戒の問題に触れ、「まこと将来問題となるのは、いかにして高性能の潜水艦を建造するかではなく、いかにして潜水艦相手に戦うかである」と結んでいますが、これも見えない敵に対する恐怖を語るものでしょう。

★

第1次世界大戦から100年が経ちました。

しかし、地上から戦争が無くなる気配は微塵もありません。

ただ、この間の著しい変化は、かつて戦争とは国家間の利害対立で起きるものだったのが、今では国家内の利害対立で紛争が生じ、そこに他国が介入してややこしくなる…というパターンに遷移してきたことです【追記:よく考えたら、この点は昔もそうだったような気がしてきたので、前後の記述は要再考...】。現代は2千年来続く「国家という制度」が変質しつつある時期なのかもしれません。それを生み出したものこそ、上で述べた情報・通信技術の革新なのかなあ…と、血管が詰まった脳で考えています。

この時期、大きな入道雲を見ると、細田守監督の「サマーウォーズ」(2009)を思い出します。爽やかな信州の風光と、大家族への郷愁が印象に残る作品ですが、茶の間で巨大な電脳空間を舞台に戦争をするって、100年前、あるいは200年前の人が見たらどんな感想を持つでしょうね。

海嘯になびく旗 ― 2014年06月29日 07時12分39秒

頭をゴンと叩かれて、3秒後に「痛て!」と叫ぶような記事ですが。

★

神戸海洋気象台のことは、過去何度か記事にしたことがあります。

西洋のお城のような、そのお伽チックな外観にも惹かれましたし[LINK]、長野まゆみさんの名作「天体議会」の舞台と想像したこともあります[LINK]。さらに、実際にその場所を訪問し、ガラーンとした空地を見出したり(←移転していたのを知らなかったため。[LINK])、かつて同気象台が誇った日本一の巨大望遠鏡と対面したり…[LINk}。

その海洋気象台が、何と昨年10月1日に、ただの「神戸地方気象台」に改組されていたことを知りました。そして長崎と函館の海洋気象台も、同じく地方気象台となり、舞鶴海洋気象台に至っては廃止。つまり、昨年9月末日をもって、日本の海洋気象台はすべて消滅していたのです。

ああ…銅貨や水蓮は、これからいったいどこで「天体議会」を開けばよいのか?

あの議会の舞台は、やはり「海洋気象台」であってほしかった。

★

上の事実を知ったのは、出版年が不明の↓の印刷物をたまたま手にしたからです。

■改正大日本気象信号標識(全)

中央気象台公報、神戸測候所校閲

海文堂出版部(神戸)発行

ここに出てくる神戸測候所と海洋気象台の関係を調べてみると、先にできたのは兵庫県立神戸測候所で、明治29年(1896)のことです。その後、大正9年(1920)に海洋気象台が同じ敷地内に創設され(官制上、気象台は国直轄ですが、神戸の場合は地元兵庫県の意向(+お金)がモノをいったらしい)、さらに昭和14年、神戸測候所が海洋気象台に吸収される形で、両者は最終的に統合されました。

上のような沿革を考えると、多少曖昧な点は残るものの、この印刷物が出たのは、おそらく大正の前半、海洋気象台の創設前だと思います(創設後ならば、海洋気象台の名で出版するのが自然なので)。

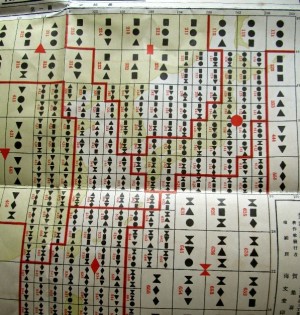

その中身は、状袋に入った1枚ものの刷り物(53×38.5cm)。

風向・天気を示す信号旗が目に鮮やかです。

ジブリ映画「コクリコ坂から」で、主人公の風間俊と松崎海が信号旗でやりとりしていた場面を思い出しますが、あちらは「国際信号旗」による「旗旒(きりゅう)信号」というものだそうで、この気象信号とは別物。

そして海の男が何よりも恐れる暴風雨。この気象信号システムでも、最も工夫をこらしているのが、暴風雨情報をいかに簡潔に伝達するかでした。

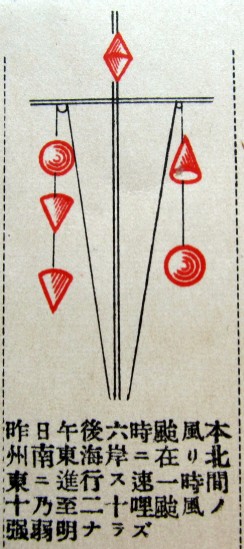

ここでは、6種類の標識(球、円柱、上向円錐、下向円錐、両円錐、対向円錐)を6個組み合わせることで、「いつ、どれだけの勢力の台風が、どこにあって、どちらの方向に、どれだけの速度で進行しているか」を伝達できるようになっています。

具体的な使用例。

頂部の標識が時刻と台風の強弱、左側にぶら下がっている3個が台風の位置、右側の2個が進行方向と速度を示しており、全体として「昨日午後六時、台風本州南東岸ニ在リ北東ニ進行ス。速一時間十乃至二十哩〔マイル〕。台風ノ強弱明ナラズ」の意になります。

標識信号と台風の中心位置を対照させた地図。

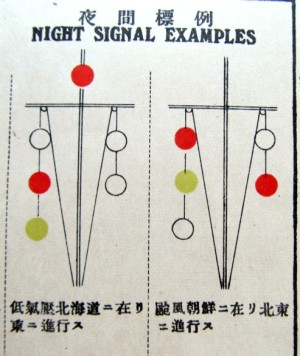

↑は夜間標識対応地図。

夜間標識は赤・白・黄の3色灯を用いるため、記号が少ない分、昼間標識よりも情報量がぐっと減りますが、それでも概略だけは何とか伝えようと、工夫をこらしています。

★

調べていて、もう1つ驚いたこと。

この印刷物を出した「海文堂書店」は、大正3年(1914)に創業した老舗書店で、海事専門書をはじめ、郷土誌や人文系の品揃えで、神戸では有名なお店だったそうですが(寡聞にして知りませんでした)、昨年9月30日、すなわち「神戸海洋気象台」の終焉とともに店を閉じられたそうです。なんと因縁めいた話でしょうか。

(ちなみに東京の海洋堂出版はここの分かれだそうです。)

★

日本の周囲は今も青い海です。

されど…

クリスマス・イヴによせて ― 2013年12月24日 20時37分00秒

天体議会の世界…信号燈 ― 2013年09月22日 19時51分38秒

ペンシルロケットを海洋気象台の屋上から発射した水蓮と銅貨。

しかし、どうやら打ち上げは失敗し、目標地点のはるか手前にロケットは落下してしまいます。

しかし、どうやら打ち上げは失敗し、目標地点のはるか手前にロケットは落下してしまいます。

「高速軌道〔カプセル〕の橋のあたりじゃないか。」

銅貨は北側の手摺に駆け寄り、山の方角に目を凝らした。

「かも知れない。行ってみよう。山の斜面まで届くと思ったのに、手前で落下するなんて予定外だ。人に当たってなきゃいいけど。」

「まさか、」

少年たちは顔を見合わせたあとで、非常階段の方へ走り出した。(p.59)

この後、二人はロケットが落ちたとおぼしい、街の北側の峡谷越しに線路が伸びている陸橋付近まで様子を見に行きます。その夕闇の濃い谷あいの斜面で、ふたりは意外な人物に出会います。

「その後どうだ、眼の具合は。」

「何だって。」

そろって声をあげた水蓮と銅貨の目の前に現れたのは、鉱石倶楽部で出逢ったあの少年だった。〔…〕額と両膝から血を流すほどの怪我を負っているのもわかったが、少年は平然としたようすで佇んでいた。(p.63)

謎の少年は、水蓮のペンシルロケットが足もとで破裂したはずみで斜面から転げ落ち、けがをしたのでした。それにしても、なぜ彼はこんなところにいたのか?

今、彼はもう一人の人物と、あるゲームをしている最中であり、そのゲームとは、当局の取り締まりの目をかいくぐって、鉄道の信号灯をいくつ壊せるかを競うものだ…と彼は言います。

「赤洋燈〔ランプ〕を狙っても意味はないよ。壊すのは青だけでいいんだ。」

〔…〕

「だってね、青なら十点、赤は一点、黄色は三点だ。そうなれば当然、きみだって青信号を狙うだろう。」

「何の話だ。」

「遊戯〔ゲーム〕だよ。さっきまで持ち点百五十点で勝っていたのに、谷底へ転落しているあいだに抜かれた。」(p.64)

〔…〕

「だってね、青なら十点、赤は一点、黄色は三点だ。そうなれば当然、きみだって青信号を狙うだろう。」

「何の話だ。」

「遊戯〔ゲーム〕だよ。さっきまで持ち点百五十点で勝っていたのに、谷底へ転落しているあいだに抜かれた。」(p.64)

呆然としている水蓮と銅貨をよそに、少年は懐中電灯を消し、さっさと斜面を昇った。そして橋の上を、声をたてて笑いながら走り去ってゆく。甃石〔しきいし〕を叩く足音がだんだん遠のき、続いてガチャン、と硝子の割れる音がした。再び号笛〔サイレン〕が鳴り響き、探照燈〔サアチライト〕がぐるぐるまわりだした。(p.66)

★

画像はO(オー)ゲージ規格の古い鉄道模型用信号灯。コードが付いているので、豆球が生きていれば光るはず(未確認)。

私に鉄道模型の趣味はありませんが、以前、「銀河鉄道の夜」の世界を再構成するときに使えないかと思って購入しておいたのを、今回ちょっと流用してみました。

★

上の信号灯のエピソードは、理科趣味とは縁が薄いですが、これによって例の少年をめぐる謎がいっそう深まり、彼はいったい誰とゲームをしているのか、それが物語後半に向けた重要な伏線ともなっているので、あえて記事として取り上げました。

小さな小さな蒸気機関 ― 2013年09月12日 05時54分11秒

「ルッツ・ヒールシャー機械玩具店」というのは、ドイツ西部の小都市・ヴッパータールに工房を構える、蒸気エンジンを使った玩具の専門店です。

その「社史」(http://www.hielscher-dampfmodelle.de/en/Company-History)を読むと、同社はいわゆる「老舗」というほどの歴史はまだなくて、ルッツ・ヒールシャー氏個人の趣味が高じて、1972年に始めたお店だそうです。ただ、それだけにその「趣味性」には只ならぬものがあり、同社が扱う商品は、どれも蒸気にかける夢と情熱によって強固に裏打ちされています。

★

ペンシルロケットの記事の中で、「エスビット」という固形燃料を持ち出したのは、これがロケットを飛ばすことはできないにしろ、小さな蒸気機関を駆動するだけのパワーを秘めているからです。

それがルッツ・ヒールシャー社の誇る「ミニ・スチーム」シリーズ。

同社によれば「世界最小の蒸気エンジン」を積んだ玩具だそうです。

わが家には、そのうち「蒸気ゴンドラ」と「蒸気三輪車」のふた品があります。

■Hielscher Steam Gondola

http://www.hielscher-dampfmodelle.de/en/Hielscher-Steam-Engines/Mini-Steams/Hielscher-Steam-Gondola

(ゴンドラ軌道の直径は20センチ。なお、中央の電球はゴンドラとは関係ありません。)

■Hielscher Steam Three Wheeler

http://www.hielscher-dampfmodelle.de/en/Hielscher-Steam-Engines/Mini-Steams/Hielscher-Steam-Three-Wheeler

(全長8.5センチながらも、「本物の蒸気機関車」。)

上記リンク先には、それぞれ動画が置かれていますが、その健気さ、愛らしさは、一見して身もだえしたくなるほどです(シャカシャカシャカ…と高速回転するエンジンと、そのわりに、妙にもっさりした乗り物の動きの対比が絶妙です)。

値段は決して安くないのですが、私はその動きを見て、即座に購入を決意しました。

しかし……と、ここで注を付けねばならないのが残念ですが、せっかく買ったこれらの玩具、現在はいずれも動きません。というのは、これらの蒸気エンジンは、パーツの回転を伝達するのに、一部にゴムリングが使われており、そのゴムの劣化が異常に早いため(ほとんど消耗品です)、新たに代替品を見つけるか、取り寄せるかしない限り、現状はエンジンとして機能しないからです。

★

ともあれ、彼らは小なりといえど「蒸気機関」の輩(ともがら)です。銀河鉄道ファンにとっても、スチームパンカーにとっても、決して軽視はできなかろうと思います。

ツェッペリン、来襲! ― 2012年03月23日 05時54分23秒

(前々回のつづき)

硬式飛行船(=風船式にガス圧で膨らんでいるのではなく、頑丈な構造体を持ち、その内部にガス袋を納めた飛行船)の実用化に取り組んだのが、ドイツのツェッペリン伯爵(1838-1917)で、彼の創業した「ツェッペリン社」は、戦前、多くの硬式飛行船を建造しました。

(フェルディナント・フォン・ツェッペリン伯爵。ウィキペディアより。)

各飛行船は、それぞれ「LZ-○○」という船体符号を持ち、愛称として固有名詞を与えられたものもあります。たとえば「LZ-129」といえば、あの悲劇の爆発事故(1937)を起こした「ヒンデンブルグ号」のこと。これはツェッペリン伯爵の死後に作られた飛行船です。

今日の話題の主、昭和4年(1929)に来日した飛行船の符合は「LZ-127」。

1928年の新造船で、これもツェッペリン伯爵の死後にできたものですが、伯爵の名前をとって「グラフ・ツェッペリン号」と命名されました。(「グラフ」とはドイツ語で「伯爵」の意。日本では「ツェッペリン伯号」とか「Z伯号」とも呼ばれました。)

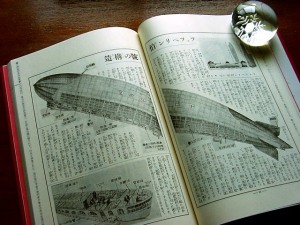

これこそが、全長235m、航続距離1万キロ余という、途方もない姿と圧倒的スペックを誇った、ツェッペリン社の旗艦機です。

★

そのグラフ・ツェッペリン号の来日は、「子供の科学」誌でも大きく取り上げられました(昭和4年10月号)。

★

そのグラフ・ツェッペリン号の来日は、「子供の科学」誌でも大きく取り上げられました(昭和4年10月号)。

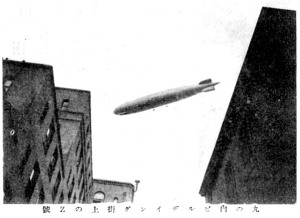

(「子供の科学」 昭和4年10月号より)

「科学と勇気の結晶 空の王者Z伯号を迎ふ」

というタイトルからして、「科学」を前面に押し出していますが、内容もまさに科学賛歌の趣。

「ウラルの険を越え、オーロラの麗光に浴し、シベリヤの荒野を飛翔して、航程一万一千キロ、一路地球を半周した、この精緻新鋭なる科学の女王、俊明雄偉なる天空の王者、グラフ・ツェッペリン!

今それは我等の眼前にあるのだ。完全に我等のものとなったのだ。優麗な鱗状雲の表に燦爛として映え出た銀白の巨体。悠容として颯爽として驀進する。流動する。

ゴンドラの窓から顔を出してゐるのが見える。

「おゝ」「おゝ」

感極まった人々は三百米の上空に声を限りに呼びかける。

それも瞬時、いつかZ伯号は格納庫を過ぎて帝都の空へと飛んでゐるのだ。」

〔注:飛行船の日本での着陸地は茨城県霞ヶ浦。しかし霞ヶ浦の格納庫にはすぐ着陸せず、いったん東京上空を旋回してから、再び霞ヶ浦に戻ってきました。上の文章はそのことを書いています。〕

(同、「丸の内ビルディング街上のZ号」)

記者の興奮は、そのまま当時の人々の興奮でしょうが、こんな超高層ビルを横倒しにしたような巨体が頭上を飛んだら、今の人でも度肝を抜かれるに違いありません。

この巨体の前では、飛行機も形なしで、「小さくて見えなかった誘導の飛行機が、やっと見えて来た。トンボの様な、否蚊の様な数台」と記事には書かれています。

★

さて、その雄姿を生で見ることは叶わぬ夢ですが、今、手元に小さなグラフ・ツェッペリン号があります。全長約30センチの木製ソリッドモデル。

これを眺めながら、自分もぐんと小さくなって、誘導の飛行機に乗っている場面を想像することはできます。

「後ろから大気を振動させて、巨大な砲弾のような銀色の雄姿が迫ってきたかと思うと…」

「こちらには目もくれずに、Z伯号は悠然と私の脇を通りぬけていきました。

危うくバランスを崩しそうになって、私は思わずチェッと舌打ちをしましたが、

それでも、その素晴らしく優美な曲線、小山のような量感、まばゆい輝きに圧倒されて、空の新時代の幕開けに、思わず胸が高鳴るのでした。」

【付記】

前々回、今回の記事中で、「子供の科学」誌からの引用は、すべて

『復刻ダイジェスト版 子供の科学1924-1943』、誠文堂新光社(1987)

からの再引用です。

見よ、大空をゆく巨艦の雄姿! ― 2012年03月20日 13時38分56秒

今日は春分。

1年かけて黄道を一周する太陽が、天の赤道にさしかかる日。この日、太陽は真東から出て真西に沈みます。赤道にいくと、真東から垂直に上った太陽が、そのまま天頂を横切って真西にストンと沈むという、なんだか妙にカラッとした日です。

1年かけて黄道を一周する太陽が、天の赤道にさしかかる日。この日、太陽は真東から出て真西に沈みます。赤道にいくと、真東から垂直に上った太陽が、そのまま天頂を横切って真西にストンと沈むという、なんだか妙にカラッとした日です。

★

さて、昨日の国立科学博物館の話題で、「昭和5年(1930)当時は、飛行機が最先端の科学技術の象徴であり、科博の建物はそれをデザインした」という通説を問題にしました。

で、ふと思ったのは、「飛行機は本当に当時最先端の科学技術の象徴だったのかな?」ということです。調べてみると、これはたしかにそういう見方があっても不思議ではないと思いましたが、もう一つ気づいたのは、当時は飛行機以上に飛行船が威張っていたという事実。

科博の話題とは直接関係ありませんが、そのことをメモ書きしておきます。

★

飛行船といえば、のんびりゆったり空の旅。空飛ぶクジラのような、その大らかなフォルムからして、ローテク&癒し系の乗り物というイメージがあるように思いますが、しかし、戦前の飛行船は、単に「大空の浪漫」ばかりでなく、「尖鋭的なサイエンス」のオーラを強く放つ存在でした。

上の図は、新光社が出していた「科学画報」大正14年(1925)1月号の表紙。

「最新科学文明号」と銘打った特集号で、その表紙を飾る絵は「未来の都市のビヂネスクォーター」。

本文を読むと、「表紙に掲げたのは決して理想の都市と言ふ程ではない。僅か五十年か百年さきの未来の都市のビジネス・センターを描いたものである。やゝ長距離交通機関には民衆用の乗合飛行機と、富豪等が自家用のそれとが現在の自動車位に普及する。」…という未来予測を立てています。そして、それらの飛行機群と摩天楼を睥睨(へいげい)しつつ空を行くのが大型飛行船で、飛行船に未来の交通機関のイメージが投影されていることが分かります。

↑は、同じく大正14年に創刊された、「子供の科学」の記念すべき第1号所収の、豪華カラー折込図解「高さくらべ」。

この図の背後には、「歴史的建造物をはるかに見下ろす近代的なビルディングの威容こそ、物質文明の粋なり!」という意識があるのでしょう。そして、その上空に超巨大な飛行船を飛ばし、科学文明を賛美するという構図。

少し下って、「子供の科学」昭和6年(1931)1月号掲載の、「将来の都市の交通」という記事の冒頭より。右上のカットに注目すると、当時イメージされたモダン都市には、やはり飛行船が付き物のようです。

★

上野の国立科学博物館の建物ができたのは、ちょうどこの時期です。

そして、その前年、昭和4年(1929)には、あのツェッペリン伯号が日本に飛来し、日本中が歓呼の声で迎えました。そのツェッペリンを称える声の中にも、当然「科学の勝利」というニュアンスが強くにじんでいましたが、とりあえずここで記事を割ります。

(この項つづく)

足穂氏、銅の甲冑を身にまとう…『機械学宣言』 ― 2011年07月30日 19時49分04秒

新潟・福島では猛烈な豪雨。

当地でも宵から俄かに雨脚が強くなってきました。不安な夜です。

当地でも宵から俄かに雨脚が強くなってきました。不安な夜です。

★

さて、有言実行を口にし、また足穂氏の名前を出したので、安易な連想遊戯で話を進めます。

もう4年近く前になりますが、彼の『一千一秒物語』を話題にしたとき(http://mononoke.asablo.jp/blog/2007/12/09/2495793)、この本についてコメント欄で教えていただき、それ以来ずっと気になっていました。

やっと金の工面が付いたのが、それから2年後。(昨日の卵もそうでしたが、どうも私の場合、2年ぐらいジタバタするパターンが多いようです。)

「地を匍う飛行機と飛行する蒸気機関車」 の副題を持つこの本、画家である中村宏氏と、足穂氏、それに“行司役”の松岡正剛氏による鼎談を中心に、著者二人の特論と、さらに中村氏の作品図版が付属するという体裁のものですが、特装版の特装版たるゆえんは、中村氏自身が手がけた「銅板製本」という奇怪な造本にあります。

三方赤染めの本文をガッシリ覆う銅板、リベット、銀メッキを施した蝶つがい。

うーむ、すごい本です。銅の表面に生じた酸化被膜が妖しさを一層高めている感じです。

コントラストを上げると、まさに虹のような輝き。こうなると、もはや本であって本でないですね。

(この項つづく)

最近のコメント