気球に乗って(前編) ― 2020年08月06日 19時38分19秒

この時期にふさわしい、素敵な本を見つけました。

■Gebhard A. Guyer(写真・解説)

『Im Ballon über die Jungfrau nach Italien』

Vereinigte Verlagsanstalten Gustav Braunbeck & Gutenbergdruckerei(Berlin)、1908

『Im Ballon über die Jungfrau nach Italien』

Vereinigte Verlagsanstalten Gustav Braunbeck & Gutenbergdruckerei(Berlin)、1908

何と言っても、タイトルがいいですね。

『気球に乗って。ユングフラウを越えてイタリアへ』―

夢を誘う、涼しげな感じがあります。

本書は、文字通り気球によってアルプス越えをした冒険飛行の記録です。

本の表情も魅力的で、凝った空圧し模様や、

立体感のある「窓」に写真を貼り込んだ、実にぜいたくな造本。

内容は後で見ることにしますが、写真印刷がこれまた見事で、テーマといい、内容といい、当時としてはかなり破格な本だと思います(これは著者グイヤーが、下記のような事情から、相当お金を出したんじゃないでしょうか)。

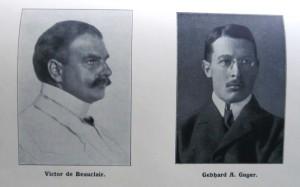

この冒険に参加したのは、ユングフラウ鉄道支配人で、写真術に長けたゲプハルト・グイヤー(Gebhard A. Guyer、1880-1960)、有名な登山家で気球乗りのビクトール・ド・ボークレア(Victor de Beauclair、1874-1929)、スイスの著述家コンラート・ファルケ(Konrad Falke、1880-1942)、さらにグイヤーの婚約者であるマリー・レーベンベルク嬢(Marie Löbenberg、1878-1959)の総勢4名。

驚くべきは、この冒険がゲプハルトとマリーの婚約旅行を兼ねていたという事実で、なんと破天荒なカップルでしょうか。

(ボークレアとグイヤーの肖像。本書より)

彼らが気球「コニャック号」に乗ってアルプス越えをしたのは、1906年6月29日から30日にかけての2日間です。

彼らが見下ろした、峩々たる山並みと白雲の群れ。

その壮大な光景を、我々もさっそく一緒に見てみましょう。

(この項つづく)

ロシアの寒暑先生 ― 2020年08月02日 17時27分18秒

8月の到来。

梅雨が明け、青空が戻り、夏らしい夏がやってきました。

これで開放感がみなぎっていれば、なお良いのですが、なかなか難しいですね。

こういうときは、逼塞感を味わい尽くすしかないのかも。

★

逼塞感といえば、最近、自分の手元にあるモノたちを把握しきれなくなって、自分が買ったことすら忘れているものや、あるいは買ったはずなのに、どこにいったか全く分からないものが増えてきました。

実際上すこぶる不便ですが、でも、「自分も結構な物持ちになったんだなあ…」と、そこに一種の感慨がなくもないです。まことに愚かしい感慨ですけれど、ごみごみした集積の中から一種の「発見」をしたときは、一瞬うれしいような、得をしたような気分になります。

★

そんな風にして、ふと発見したものを眺めてみます。

題名は、『Der Temperatur-verhältnisse des Russischen Reiches(ロシア帝国における気温の状況)』。

幅は37cm、高さは52cmという巨大な判型の本で、そこだけ‘ニョキッ’と飛び出ていたので、存在に気づいたのですが、今となっては自分がなぜこれを買ったかは謎。購入記録を調べると、8年前にエストニアの人から買ったことになっています。

ロシアの帝国科学アカデミーの名で出版されたもので、1881年にサンクトペテルブルグで刊行されました。タイトルばかりでなく、中身もドイツ語で書かれています。編著者はスイス出身で、30年近くをロシアで過ごし、ロシアの近代気象学の発展に尽くした、ハインリッヒ・ヴィルト(Heinrich Wild、1833-1902)。

★

気象データの中で、気温はいちばん基本的なものの1つです。

それを測るのに、それほど高度な技術や装置を要するわけでもありません。ただし、それは点として見た場合の話です。

ある日、ある時刻、ある場所での気温を測るのは簡単ですが、気温は時々刻々変わり、鹿児島より札幌の方が暑い日だってあります。じゃあ、札幌の方が鹿児島よりも暑いのかといえば、やっぱり鹿児島の方が暑いです。それはデータを集積して、その平均や偏差を比べて、初めて言えることです。

このヴィルトの本は、ロシア全土の気温の経年変化を図示したもので、言ってみれば、ただそれだけの本なんですが、広い広いロシアの国土を俯瞰して、その気温のありようを正確に知ることが、19世紀にあって、どれだけ大変なことだったか。それを実現したヴィルトの奮闘を、ここでは想像してみたいです。(さっき発見したばかりのものから、訳知り顔に歴史と教訓を語るなんて、ずいぶん厚かましいですが、私なりに正直に感じたことです。)

それを可能にした観測所網がこちら。

地図上にパラパラ散っている青丸が各地の測候所です。

(上図拡大)

(同)

東欧~ヨーロッパロシアにかけては、さすがに密ですが、シベリアからアジアにかけても点々と測候所が分布し、北京や天津のデータも参照されています。

報告されたデータを足したり、引いたり、グラフを描いたり、さまざまに整約して、ようやく描き上げたのが、本書に収められた月ごとの等温図というわけです。

上は8月の等温図。ユーラシア大陸を、ほぼ東西平行に等温線が走っているのが分かります。

日本付近の拡大。日本列島は、20度(いちばん上の太い赤線)から28度の間にほぼ収まっています。(この値は最高・最低気温ではなくて、平均気温です。ちなみに気象庁のデータベースを見ると、当時の8月平均気温は、札幌21.4℃(1881年)、鹿児島26.8℃(1883年)でした。)

これが真冬の1月になると、様相がガラリと変わって、単純に「北に行くほど寒くなる」のではないことが分かります。すなわち、寒さの極は北極ではなく、シベリア東部の内陸部にあって、そこから同心円状に等温線が分布しています。(したがって寒極北側では、「北に行くほど暖かい」ことになります。)

寒極付近の拡大。その中心にはマイナス46℃という、信じがたい数字が記されています。これで「平均気温」なのですから、まったくいやはやです。北半球で史上最も低温が記録されたオイミャコン村(記録マイナス71.2℃)や、ベルホヤンスクの町(同マイナス67.8℃)は、まさにこの付近にあります。

日本付近も拡大してみます。太い青線は、北から順にマイナス20℃、マイナス10℃、0℃で、その間の細線は2℃間隔で引かれています。したがって、岩手・秋田から北は氷点下、九州・四国を通るのが6℃の線です。

そして、この寒暑の差をとると「等差線」を描くことができ、ユーラシア東部は非常に寒暑の差が激しい土地であることが分かります。

必然的に寒極は、その差も極大で、夏と冬の気温差は実に66℃。「日本は四季のはっきりした国だ」と言いますが、激烈なまでにはっきりしているのは、むしろこの地域で、日本は「穏やかな変化が楽しめる」ところに良さがあるのでしょう。

★

こんな風に2℃刻みで考えた場合は、140年前も、現在も、そこに描かれる等温図自体はあまり変わりません。21世紀の人は、「このところ温暖化で暑いなあ!」としきりに口にし、明治の東京はずいぶん涼しかったように想像しがちです。実際、そうには違いありませんが、それはアスファルトの照り返しとか、エアコンの排熱とか、より局地的な要因によるところが大きいでしょう。

地球温暖化の問題は、それとはまたちょっと違った性質の問題です。

地球大の「面」で考えたとき、平均気温1℃の上昇は、巨大な環境の変化をもたらす…というのが事柄の本質で、それはヒトの皮膚感覚では容易に分からないことが、問題を見えにくくしています。(何せ各個人は、自分の住んでいる「点」でしか、気温を感じ取ることができませんから。)

★

暑いときこそ、暑さについて考える好機です。そして、暑さについて考えれば、おのずとシベリアの冬も思い起こされて、この暑さがどこか慕わしく思えてくる…かどうかはわかりませんが、それでも多少の暑気払いにはなります。

桜図譜のはなし(3)… 佐野藤右衛門『桜』(後編) ― 2020年04月08日 19時11分16秒

「畢生の大作」という言い回しがあります。

「生涯を通じて最高の大作」という意味です。

著者・佐野藤右衛門(以下、物故者は敬称略)にとって、本書がまさにそれだと思います。本書は著者の還暦記念出版であり、当時のことですから、60歳ともなれば、死をごく身近に感じて、その出版を急いだと想像します。

だからこそ、本書の完成は著者にとって格別喜びに満ちたものであり、政治家で旧子爵の岡部長景、ノーベル賞学者の湯川秀樹、京都市長の高山義三、造園界の大立者である丹羽鼎三や井下清…といった紳士貴顕の寄せた序文が、巻頭をずらっと飾るのも、その晴れやかさの表れでしょう。

★

図鑑というのは、たいてい多くの人の協力によって出来上がるものですから、ふつうの本とは違って「誰それが著者だ」と、スパッと言い難いことがあります。この『桜』の場合も、桜の原図を描いたのは、日本画家の堀井香坡と小松春夫であり、本文の学術解説を書いたのは、当時国立科学博物館にいた大井次三郎(植物学)です。

では、著者とされる佐野藤右衛門はいったい何をしたのか、何もしてないじゃないか…と思ったら大間違いで、この本は、すべて彼の企画・発案になるものであり、掲載の桜は、ことごとく彼と、その父親である先代藤右衛門が、全国を桜行脚して収集し、手ずから育てた、我が子にも等しい木々なのです。本書は、多くの苦労を伴って成し遂げられた、その偉業の集大成であり、まさに記念碑的著作。

★

「佐野藤右衛門」の名は、「現代の桜守」としてマスコミに登場することが多いようです。佐野家は「植藤(うえとう)」の屋号で、江戸時代から造園業を営む家で、マスコミで拝見することの多い当代の藤右衛門氏(1928-)はその16代目。御年90歳を越えて、なお壮健と聞き及びます。

そして、『桜』の著者である藤右衛門は、そのお父さんに当たる15代藤右衛門(1900-1981)です。

(左・15代、右・16代藤右衛門氏。父子だけあって面差しが似ていますね。左は『桜』掲載写真、右は講談社刊・『桜守のはなし』表紙より)

造園業者であれば、桜の木を扱うことも多いでしょうし、「桜守」の名も別に突飛な感じはしないのですが、佐野家が深く桜に関わるようになったのは、さらに一代遡って、14代藤右衛門(1874-1934)の代からで、その時期は大正15年ですから、「植藤」の家業の中では、わりと後発の仕事に属します。

(昭和5年(1930)、藤右衛門が育てた実生の山桜の中から見出された八重咲き品種。親交のあった牧野富太郎によって「佐野桜」と命名されました。)

そのきっかけは、大正6,7年ごろ、大典記念京都植物園(現・京都府立植物園)に、植藤から植木を納入した際、そこの主任技師であった寺崎良策と知己になったことです。寺崎はその後東京に転じて、荒川堤の桜育成に関わり、さらに日本の桜品を一か所に集めた名所作りに奔走していたのですが、人世無常なり。

「ところが、大正十五年はからずも寺崎氏の訃報に接し、父は急遽東上して良策氏の令兄新策氏に会った。新策氏は「弟は自分の遺志をつぐ者は京都の佐野しかいない」という遺言を父に伝えた。父は感激して必ず微力をつくすことを誓い京都に帰ると、私を呼んで「おれはこれから桜の蒐集をやる。お前はわしに代って家業のかたわら桜の栽培をやってくれ」と言った。

以来父は桜を尋ねて全国を歩き廻り、私は家業と共に桜の栽培に力をそそぐことになった。」 (本書巻末掲載の「さくら随想」より「桜を知る」の章より)

以来父は桜を尋ねて全国を歩き廻り、私は家業と共に桜の栽培に力をそそぐことになった。」 (本書巻末掲載の「さくら随想」より「桜を知る」の章より)

…という次第で、昭和9年(1934)に14代が亡くなると、こんどは当時34歳の次代が15代となり、内地はもちろん樺太、朝鮮、満州までも足を延ばし、蒐集行を続けました。

桜の蒐集というのは、既に知られた各地の名木を分けてもらうとか、そんな生易しいものばかりではなく、走る汽車やバスの中から、民家の軒先でもどこでも「これは!」という桜を見つけると、翌年二月ごろ、記憶をたどって再度尋ねていき、接ぎ木用の穂(枝先)を譲ってもらうという、大変手間のかかるものでした。1回の旅で5~6種の収穫があったそうですが、その接ぎ木にも家伝のコツがあって、

「接木は夫婦協力するのが、イキが合うといのかきわめて活着率がいい。あたかも子供を育てるようなものである。私は桜の接木には格別苦労しているが、接木を終ったあとで雨でも降ると、夜中であろうと一家中が飛び起きて、雨覆いをするやらいろいろと手配をする。第三者から見ると気狂い沙汰と思われるかも知れないが、それほどにしなければ最良の結果は挙がらぬものである。」 (同)

その後、まもなく戦争の時代がきて、当初こそ軍部の御用で、中国大陸への桜植樹に従事したりしたものの、戦況の悪化とともに「植木職人も続々と徴用され、桜などにうき身をやつす者は国賊呼ばわりされる世情」となり、言うに言われぬ苦労を重ねられた末、「敗戦後二年ばかりはそういう私すら桜に関心を失ったくらいである」と、15代は述懐しています(同・「戦争を中心として」より。余談ながら、この辺の心情は、敗戦とともに一時星への関心を失った野尻抱影のことを思い起こさせます。)

戦後、世の中に落ち着きが戻るとともに、再び桜蒐集に取り組んだ結果が、6千坪の土地に植わった250種、3万本の桜たち。その中から代表的なものを100種余り精選して編んだのが、この大著『桜』です。ここで冒頭に戻って、本書をあえて15代藤右衛門「畢生の大作」と呼ぶ理由もお分かりいただけるでしょう。

(大島桜)

★

花あれば人あり。人あれば書物あり。

そして、そこにはまた歴史とドラマがあるわけです。

(この項つづく。閑語も弁ずべきこと多々。)

桜図譜のはなし(2)… 佐野藤右衛門『桜』(前編) ― 2020年04月07日 17時20分48秒

桜と言えば花を賞するもの。

葉桜というのは、あまり芳しからぬものですが、葉桜の時期ともなれば、他の木々も若葉の装いをこらすのが自然の摂理で、これからは緑の美しい季節になります。

★

桜図譜の話を続けます。

最初に登場するのは、以下の本です。

(前回、でかでかと写っていたのは化粧箱で、中身はこんな表情です。左上は前の所有者が貼ったラベル。机の上では開くこともできないので、畳の部屋に持ち出して撮影しました。)

■『桜 SAKURA; Flowering Cherries of Japan』

〔15代〕佐野藤右衛門(著)、堀井香坡・小松春夫(画)、大井次三郎(解説文)

光村推古書院、1961

〔15代〕佐野藤右衛門(著)、堀井香坡・小松春夫(画)、大井次三郎(解説文)

光村推古書院、1961

(同書奥付。当時、1000部限定で出ました。)

(同目次・部分。総計101の種を収録しています。)

中身は下のような感じで、見開きの左側に解説、右側にアート紙に別刷りした図版を貼り込んであります。昔の美術書にまま見られる体裁です。

(品種名「胡蝶」)

(品種名「八重紅虎の尾」)

(同解説)

この印刷について、著者はこう述べています(字下げのない改行は引用者)。

「本書の眼目はまず桜品〔おうひん〕の原色図版で、如何にして実物に忠実なものとして、最良の効果を挙ぐべきか、私の考慮はこの問題に集中されたのであります。

そこで考えられるのはカラー写真で、私は実際にあたってつぶさに調査し研究したのでありますが、遺憾ながら原色写真では桜の花をはじめ葉も枝も、すべて実物そのものの色彩光沢を表わすことが出来ないことを知ったのであります。

これより先私は実物の写生画の作成を思いたち、在洛の画家で元帝展審査員、現日展依嘱の堀井香坡氏及びその門下小松春夫氏を煩わし、父と私が蒐集した二百五十余種から代表的なものを選択し、前後二十数年かかって百六十余種の写生画を完成したのであります。

この写生画を原色印刷に付して、その成果を確かめるために、私は色彩の異なるもの数種を試作せしめ、これを比較研究したのでありますが、十目の見るところ光村原色版印刷の技術が最もよく原画を表現し、他の追随をゆるさぬことを認識したのであります。それは原画の正確な再現に加えて、さらに生きた桜そのものの生彩光沢を発揮しているのであります。私の喜び、むしろそれは驚嘆といってよいものであります。そこで私は原色図版その他一切を光村原色版印刷所にゆだね、その発行を京都の光村推古書院に決定しました。」 (著者序文「刊行に際して」より)

この写生画を原色印刷に付して、その成果を確かめるために、私は色彩の異なるもの数種を試作せしめ、これを比較研究したのでありますが、十目の見るところ光村原色版印刷の技術が最もよく原画を表現し、他の追随をゆるさぬことを認識したのであります。それは原画の正確な再現に加えて、さらに生きた桜そのものの生彩光沢を発揮しているのであります。私の喜び、むしろそれは驚嘆といってよいものであります。そこで私は原色図版その他一切を光村原色版印刷所にゆだね、その発行を京都の光村推古書院に決定しました。」 (著者序文「刊行に際して」より)

(「八重紅虎の尾」拡大)

(さらに拡大)

インクの退色もあるでしょうけれど、カラー印刷としては、今ならむしろ粗の部類で、そんなに大絶賛するほどでもないように思うのですが、60年前にはこれが最高水準の印刷でした。この間の技術の進歩をまざまざと感じます。

★

まあ、本書の場合は、純粋に図版を愛でるというよりは、著者の熱意にひたすら打たれるところに妙味があるのかもしれません。何といっても、本書は「この著者にしてこの著あり」としか言いようのないところがあって、その歴史性を珍重するに足りるからです。

(この項つづく)

---------------------------------------

【閑語】

私の与太な予想はあっさりはずれて、安倍氏も緊急事態宣言を出しました。

当分、検束されることはなさそうですね。

ただ、検束はされないにしても、やってることは相変わらずデタラメだなあ…と思います。安倍氏は、コロナ対策に108兆円かけるのだと威張っています。国民1人当たりにすれば――お年寄りも赤ちゃんも含めて――ざっと100万円にあたります。このお金が流れ流れて、果たしてどこにいくのか?

例えば、我が家は現在5人暮らしなので、500万円相当の予算が割り振られているはずですが、直接的な恩恵は、今のところ例の布マスク2枚だけです。これはいったいどういうことか?

まあ、我が家のことは脇においても、今この瞬間、生活が立ち行かない人々の休業補償や生活保障に、108兆円のうち、いったいどれだけ割かれるのか?あるいは、医療崩壊が叫ばれる中、医療資源の拡充にどれだけ予算が充てられるのか?

何だかんだ言って、最後は火事場泥棒みたいな連中の懐にみんな入ってしまうんじゃないかと、そのことが気がかりでなりません。というか、今の政権のやり方を見ていると、それ以外の可能性が思い浮かびません。(さらに言えば、政権そのものが火事場泥棒の集団のように私には見えています。)

理性のあるメディアは、その辺を特にしっかり報道してほしいと思います。

桜図譜のはなし(1) ― 2020年04月05日 12時34分44秒

季節はめぐり、みっしりと桜が咲きました。

そして、早めに開いた花はもうハラハラと散り始めています。

いつもの年と変わらぬ穏やかな光景。

年度替わりのゴタゴタに翻弄されていましたが、この週末は久しぶりに自由が戻ってきました。とはいえ、コロナのせいで心底くつろぐことはできません。今年は桜の花も何だか只ならぬ気配を帯びて感じられます。

★

ちょっと前に書いたように、桜の図譜を手元に置いて眺めています。

現実の桜はもちろん美しいのですが、図譜は図譜で美しく、自粛ばやりの昨今、「ひとりデカメロン」の恰好の話し相手になってくれます。

桜の図譜はこれまで何度か編まれていますが、以下は「戦後三大桜図譜」と呼ぶにふさわしい本たち。

■『桜 SAKURA; Flowering Cherries of Japan』

〔15代〕佐野藤右衛門(著)、堀井香坡・小松春夫(画)、大井次三郎(解説文)

光村推古書院、1961

〔15代〕佐野藤右衛門(著)、堀井香坡・小松春夫(画)、大井次三郎(解説文)

光村推古書院、1961

※掲載種 101(同一品種内で微細な変異を示すものを含む)。表紙サイズ 35.4×26.3cm。

■『日本桜集』

大井次三郎・大田洋愛(著)〔大井氏が文、太田氏が画を担当〕

平凡社、1973

大井次三郎・大田洋愛(著)〔大井氏が文、太田氏が画を担当〕

平凡社、1973

※掲載種 154(園芸品種141、野生種・外来種13)。表紙サイズ 30.5×21.7cm。

■『サクラ図譜』

川崎哲也(著/画)、大場秀章(編)〔川崎氏の遺稿を大場氏が整理編纂〕

アボック社、2010

川崎哲也(著/画)、大場秀章(編)〔川崎氏の遺稿を大場氏が整理編纂〕

アボック社、2010

※掲載種 41(名前未詳の1種を含む。同一種複数図版あり。巻末の「花序図」を含め、図版総数は90)。表紙サイズ 37×26.5cm。

★

それぞれの中身を順次見ていきたいのですが、その前に以下の本にまず触れておきます。

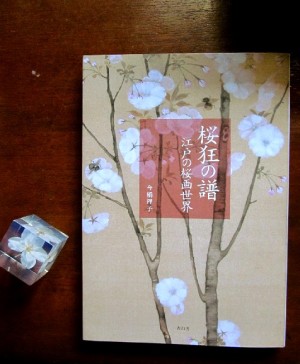

■『桜狂の譜-江戸の桜画世界』

今橋理子著、青幻舎(2019)

今橋理子著、青幻舎(2019)

副題に「江戸の桜画世界」とありますが、本書は桜を描いた江戸の画人を総まくりした本ではなく――そういう意味では、当時のほとんどの画家が桜の絵を描いていたでしょう――、今橋氏が「三熊派」とネーミングした4人の画家を集中的に取り上げています。(後半では、造園狂の大名・松平定信の事績と、彼が編ませた桜図譜、『花のかがみ』にも触れています。)

三熊派は、他の画家と違って、桜の絵「だけ」を描き続けた人たちです。

まさに「桜狂」の名にふさわしい人々。

三熊思孝(みくましこう、1730-1794)を始祖とし、思孝の妹である三熊露香(みくまろこう、?-1801頃)、思孝の弟子である広瀬花隠(ひろせかいん、1772?-1849頃)、そして露香の女弟子、織田瑟瑟(おだしつしつ、1779-1832)をメンバーとする、なんだか「派」と呼ぶのが覚束ないような、狭いサークル内で完結した画業です。

(広瀬花隠の画帖『六々桜品』より。上掲書pp.84-85)

彼らは、なぜ憑かれたように桜を描き続けたのか。

もちろん4人の人間がいれば、そこに4つの理由があるのでしょうが、こと思孝に関していえば、彼が「桜は皇国の尤物にして異国にはなし」という認識を持っていたからだ…と、今橋氏は指摘します(p.47)。

もちろん桜は日本の固有種ではありません。

にもかかわらず思孝がこう思い込んでしまったのは、貝原益軒(1630-1714)に原因がある…という指摘がさらに続きます。問題となったのは、益軒の『花譜』という本草書(1698刊)です。以下、今橋氏の文章を引用させていただきます(引用にあたって、漢数字を一部算用数字に改めました)。

「その一文をここに引用してみよう。

「花はいにしへより、日本にて第一賞する花なり。(中略)文選の詩に、山桜は果(くだもの)の名、花朱、色火のごとし、とあれば、日本の桜にはあらず。からのふみに、日本の桜のごとくなるはいまだみず。長崎にて、から人にたづねしも、なしとこたふ。朝鮮にはありといふ。」 (貝原益軒『花譜・菜譜』、筑波常治解説、八坂書房、1973年、31頁)

〔…中略…〕実際には、中国の四川省や雲南省には桜の自生地が有るのだが、たまたまそうした事実を知らない中国人と出会ってしまった益軒は、海外情報を旺盛に摂取・発信しようとしたがために、却って逆に誤った事実を自著に記してしまったのである。だがそれ以上に問題だったのは、益軒が「中国にはなし、朝鮮にはあり」と、国ごとの桜の有無を述べていたにも拘わらず、「桜=中国不在」説がいつの間にか「桜=大陸不在」説となり、ついには「桜=異国不在」あるいは「桜=日本固有の花」「桜=国花」説という強引な文脈(コンテキスト)が出来上がってしまったことである。

「花はいにしへより、日本にて第一賞する花なり。(中略)文選の詩に、山桜は果(くだもの)の名、花朱、色火のごとし、とあれば、日本の桜にはあらず。からのふみに、日本の桜のごとくなるはいまだみず。長崎にて、から人にたづねしも、なしとこたふ。朝鮮にはありといふ。」 (貝原益軒『花譜・菜譜』、筑波常治解説、八坂書房、1973年、31頁)

〔…中略…〕実際には、中国の四川省や雲南省には桜の自生地が有るのだが、たまたまそうした事実を知らない中国人と出会ってしまった益軒は、海外情報を旺盛に摂取・発信しようとしたがために、却って逆に誤った事実を自著に記してしまったのである。だがそれ以上に問題だったのは、益軒が「中国にはなし、朝鮮にはあり」と、国ごとの桜の有無を述べていたにも拘わらず、「桜=中国不在」説がいつの間にか「桜=大陸不在」説となり、ついには「桜=異国不在」あるいは「桜=日本固有の花」「桜=国花」説という強引な文脈(コンテキスト)が出来上がってしまったことである。

このような文脈が益軒以降、いつ頃より出来上がってしまったのかはわからないが、大博物学者益軒に端を発したことの意味は重く、この誤った情報は時代を経るにつれてより拡散され、庶民の間においても流布したことがわかっている。さらにその上、国学者の賀茂真淵(1697~1769)や本居宣長(1730~1801)らが、次のような歌を詠んでしまう。

もろこしの人に見せばや三吉野の吉野の山の山さくら花 加茂真淵

敷島の大和心を人とはば朝日ににほふ山桜はな 本居宣長

つまり真淵の歌では、中国人に示すべき花は桜で「日本の花=国花=桜」という図式が示されている。そして宣長の歌ではさらに、「桜=日本精神の象徴」という文脈までもが作り出されているのである。」 (『桜狂の譜』pp.48-49.)

こうなると、戦時中の桜プロパガンダや、現代のネット国士の桜アイコンにまでつながる話ですから、なかなか広がりのある話題です。そして、その源が江戸の国学を越えて、さらに本草学者・貝原益軒にまでさかのぼる…というのは、目から鱗でした。

(三熊思孝筆 桜図(寛政6年、1794)・部分。上掲書pp.32-33)

もちろん、美しい桜の画はただ虚心に眺めればよく、それを強いてイデオロギッシュに解釈する必要もないのですが、こういうのは知っているのと知らないのとでは、大きな差が生じますから、やはり知っておいた方がよいのです。

★

さて、こういう桜党の前史を下敷きに、「戦後三大桜図譜」を見に行きます。

なお、「戦後」というからには「戦前」もあるわけですが、こちらは意外に少なくて、大部なものは、三好学の『桜花図譜』(1921)が目に付くぐらいです。でも、これはかなりの稀本で、私もまだ実物を目にしたことはありません。内容を知るだけなら、以下のページで全頁カラー画像を眺めることができます(大英博物館の所蔵本です)。

(この項つづく)

---------------------------------------

【閑語】

ホラー映画を見ていて、「あ、これは何か出るな…」とドキドキしている感じというか、強いて日常の生活を送りながらも、何だか不安で不穏な気分が持続しています。コロナのせいで、いささか気弱になっているせいでしょう。

ちょっと前まで、安倍氏は緊急事態宣言を出したくてたまらないんだろう…と、多くの人が推測していましたけれど、実際にはかたくなに拒んでいるように見えます。そして、そのことで、また多くの批判を招いています。

安倍氏には、緊急事態宣言を出すことをためらう理由が何かあるのか?

ひょっとして、彼は何かを察知しているのか? 例えば市民の外出が制限された機に乗じて、自分を検束する動きがあるという情報に接しているとか…。

5月15日、首都に複数の銃声が響きわたっても驚かないぐらい、今の私は心が浮動的です。

『北越雪譜』の世界 ― 2020年02月11日 15時12分07秒

昨日は遅い初雪でした。観測史上、最も遅い初雪だったそうです。今年はもう雪が降らないまま冬が終わってしまうのか…と思っていたので、少なからず嬉しかったです。

これも毎年の言い訳になりますが、雪国の苦労をよそに、あまり能天気なことを言ってはいけないと自戒しつつ、やっぱり天から舞い降りる雪は世界を清め、人の心を慰めてくれるような気がします。

今よりも格段に雪に悩んだ時代だって、都人士にとって雪は文句なく風雅なものでしたし、雪国にあっても、雪という存在に民俗学的関心を集中させる知識人が現れたりして、彼らは頻々とそれを筆にしました。

★

その代表が越後の鈴木牧之(すずきぼくし、1770-1842)で、彼の代表作が、有名な『北越雪譜』(初編、1835年刊)です。

手元の岩波文庫は、奥付を見ると1983年発行になっています(初版は1936年)。

この年、私は大学に進学して、慣れない東北暮らしを始めたのですが、その年の冬は記録的な寒さで、一週間も真冬日(=最高気温が0℃以下)が続きました(※)。「これは大変なところに来た…」と思って、急ぎ牧之の本を買い求めたように記憶しています。まあ、宮城は東北の中でも雪の少ない土地ですが、部屋の中でも吐く息が白い中で読むその文章は、実に身に迫って感じられました。

(※)念のため記録を確認したら、これは1984年2月4日から9日までの6日間で、厳密には1週間に満たないですが、その前後も最高気温は1℃台で、非常に寒い日でした。

★

『北越雪譜』は有名な本ですから、今さら私が何か書く必要もないのですが、昔の思いを新たにしたのは、文庫本の下に写っている本を見つけたからです。

秩入りの『北越雪譜』複製本。

昭和44(1969)に、地元・新潟の野島出版というところから出ています。

これは非常によくできた、ほぼ完璧な複製本で、これを手にすれば、江戸時代の北越の風土が一層身近に感じられます。

ページをめくれば、挿絵の向こうには、吹雪にかき消される人々の悲鳴が聞こえ…

氷よりも冷たい幽霊の衣を透かして、白一色の世界がどこまでも広がっているのが見えます。

雪氷三話 ― 2019年08月11日 07時41分30秒

しばし心を静めて…と思えど、暑いですね。

暦を見れば、二十四節季だと「立秋」を過ぎ、七十二候だと「涼風至る」だと書かれています。いったいどこの国の話か…と思いますが、これは話が逆で、昔の日本を標準にする限り、異国化しているのは、むしろ我々の方です。

まあ、二十四節季は中国大陸のものを、そのまま引き継いでいるので、日本の季節感とズレがあってもおかしくはないですが、七十二候のほうは、近世に入ってから日本に合うよう修正が施されているそうなので、これはやっぱり時代とともに気象条件が変わってしまった証拠でしょう。

★

こういうときこそ涼しい話題をと思って、日本雪氷学会(編)の『雪氷辞典』をパラパラ見ていました。(この本は、2014年に新版が出ていますが、手元にあるのは1990年に出た旧版です。)

本書はもちろん全編これ雪と氷の話題ばかりですが、その中でも、とりわけ涼しさを感じた言葉を3つ取り上げます。

★

「とうれつ 凍裂 frost crack」

厳冬期に、通直な太い幹の内部から樹皮まで、縦方向の割れ(放射状)を生ずる現象を、凍裂(または霜割れ)という。割れ目の長さは1mから数mに及び、生長期に癒着しても、冬に再発を繰り返す例が多い。この現象は、水分を平均よりも多く含む「水喰い材」の、凍結・膨張による強い内圧と、樹幹外周部の低温による収縮とに起因するといわれている。北海道では谷筋のトドマツ、ドロノキ、ヤチダモなどの凍裂が、その音とともによく知られている。 〔…下略…〕

厳冬期に、通直な太い幹の内部から樹皮まで、縦方向の割れ(放射状)を生ずる現象を、凍裂(または霜割れ)という。割れ目の長さは1mから数mに及び、生長期に癒着しても、冬に再発を繰り返す例が多い。この現象は、水分を平均よりも多く含む「水喰い材」の、凍結・膨張による強い内圧と、樹幹外周部の低温による収縮とに起因するといわれている。北海道では谷筋のトドマツ、ドロノキ、ヤチダモなどの凍裂が、その音とともによく知られている。 〔…下略…〕

がっしりとした樹木までもが、激しい叫び声をあげて屈するとは、まったく想像を絶する寒さです。その音が実際どんな音かは、ネットで容易に聞くことができます。以下はNHKの「新日本風土記」で紹介された、北海道・陸別町の映像と音。(凍裂音は、0:37と2:11の2回出てきます。)

■北海道・陸別町「凍裂」~日本でもっとも寒い町

陸別町は、冬ともなれば氷点下20度を下回る日が続き、そんな折には、夜明けの無人の森から、「パーン!」と鉄砲を放つような音が時折聞こえてくるのだそうです。なんだか耳も心も凍るようです。

★

「とうきらい 冬季雷 [冬の雷] winter thunderstorms」

日本海側に冬季に発生する雷のこと。日本の平均雷日数分布は、内陸部と日本海側で多く、ともに40日前後だが、内陸部は夏、日本海側は冬に多い。〔…中略…〕冬季雷雲は雲高が低く、水平方向に広がり、電気的には発雷の日変化が少なく、雷放電数も少なく、上向き雷、正極性のものが多いといった特徴がある。冬季雷はノルウェー西岸と日本海側に多く、メキシコ湾流と対馬暖流の影響が大きい。

日本海側に冬季に発生する雷のこと。日本の平均雷日数分布は、内陸部と日本海側で多く、ともに40日前後だが、内陸部は夏、日本海側は冬に多い。〔…中略…〕冬季雷雲は雲高が低く、水平方向に広がり、電気的には発雷の日変化が少なく、雷放電数も少なく、上向き雷、正極性のものが多いといった特徴がある。冬季雷はノルウェー西岸と日本海側に多く、メキシコ湾流と対馬暖流の影響が大きい。

雷といえば、夏の入道雲や夕立とセットに考えていたので、日本海側では雷は冬のものだと聞いて、目から鱗がはらりと落ちました。雪催いの日、低く垂れこめた雲に向けて、地上から雷光がさかしまに走るなんて、なんとも凄愴味があります。でも、これは日本海側で暮らしたことのない人間の無責任な感想で、実際にはやっぱり相当怖いでしょう。

★

「ゆきおんな 雪女」

雪国の伝説で、大雪の夜などにあらわれるという雪の精。一般にはその名称から、白い衣を着た雪のように白い女の姿が想定されている。しかし、ところによっては小正月や元日に現れる歳神であったり、片目片脚の雪女もある。

雪国の伝説で、大雪の夜などにあらわれるという雪の精。一般にはその名称から、白い衣を着た雪のように白い女の姿が想定されている。しかし、ところによっては小正月や元日に現れる歳神であったり、片目片脚の雪女もある。

「雪女」の怪談は別に珍しくありません。

でも、最後の「片目片脚の雪女」というのは知りませんでした。

これを聞いて、ただちに思い出したのが、岡本綺堂の「一本足の女」という話。

最初は単に可憐な不具の少女だったものが、長ずるにつれて、その器量によって父親代わりの侍を狂わせ、果ては生血を欲する鬼女となっていくさまが不気味に綴られた、時代物の怪談です。

そういう連想が働いたので、「片目片脚の雪女」にヒヤッとするものを感じたのですが、彼女が常ならぬ美貌の持ち主だったら、確かにいっそう恐ろしさが勝る気がします。

★

現今の暑さは、なかなか怪談ぐらいでは追いつきませんが、それでも想像力を働かせれば、ちょっとは涼しくなるような…。

フェルスマンに会う ― 2019年06月06日 07時02分37秒

フェルスマンに会うために私がしたこと。それは、彼の生前に出た、彼の本を手にすることです。「なあんだ」と思われるかもしれませんが、私はそうすることで、彼の肉声に触れ、その体温をじかに感じられるような気がしたのです。

そこで見つけたのが、『Занимательная Минералогия(おもしろい鉱物学)』という大判の本です(1937、モスクワ)。

…といって、体温はともかく、肉声の方はなかなか難しいです。

題名からして、このキリル文字をラテン文字に置き換えると、「Zanimatel'naya Mineralogiya」となると、Googleは教えてくれますが、「ミネラロギヤ」はともかく、最初の単語は何度読み上げてもらっても聞き取れないし、ましてや発音できません。

そんな次第なので、せっかくのフェルスマン博士の本も、ときどき挟まっているカラー図版を楽しみに「めくる」ことしかできず、きっと滋味あふれることが書かれているのだろうなあ…と想像するばかりです。でも、これはたとえ本物のフェルスマンに会うことができても、彼の母国語を理解できないので、同じことでしょう。

★

この本のことは、『石の思い出』にも出てきます。

その最終章(「第19章 石にたずさわる人々」)で、フェルスマンは自著に対する少年少女の感想を並べ、これからも多くの素晴らしい人々が、鉱物学の発展に力を尽くしてくれるだろうと期待しつつ、筆をおいています。(以下、〔…〕は引用者による略。引用にあたって漢数字をアラビア数字に改めました。)

「私の書いた『おもしろい鉱物学』に応えて、大勢の若い方々から手紙をいただいた。たくさんの若い鉱物ファンが我が国に生まれているのである。それらの手紙は純真率直で、自然と国に対する深い信頼をもって書かれている。〔…〕

「ぼくは小さいときから石が好きでした。いつも石を家へ運び込むので怒られたことが何回もありました。」(12歳の少年が大きな文字で書いたもの、1934年)

〔…〕

「ぼくは化学と鉱物が前から好きでした。もう64個の鉱物標本を集めました。ぼくはもう13歳です。自分の実験室を持っています。結晶をつくることもできます。学校(7年制)を終えて、すぐ科学アカデミーへ入ることはできますか」(1931年)

「本をありがとうございました。私たちはお父さんの部屋から持ってきて、自分たちの部屋へ置きました」(8歳と10歳の女生徒)

〔…〕

「ぼくは小さいときからよく家から外に出て、小鳥や動物や植物を観察していました。コレクション用に標本を集めました。そのころから6年たちました。ぼくは少年サークルを2つつくりました。そして天山山脈に登山し、岩の中から野生のネギや有用植物を採集しました。その山の中で、ぼくは石に興味をもつようになりました。大地の秘密を解き、大地の富を開拓しようと決心しました」(7年生)

〔…〕

「私は19歳の娘です。鉱山大学の地質・探鉱学部へ入学することが以前からの念願でした。ところが、女はこの仕事に向かないし、仕事のじゃまになると男の人たちはいいます。これはほんとうでしょうか、どうぞ教えてください。現場の職員になることを希望しています」(1929年)

このような手紙がまだたくさんきている。私は一言も付け加えていないし、間違いを直してもいない。飾り気のない文章と若い魂の息吹を保とうと思ったからだ。」(邦訳pp.193-195)

「ぼくは小さいときから石が好きでした。いつも石を家へ運び込むので怒られたことが何回もありました。」(12歳の少年が大きな文字で書いたもの、1934年)

〔…〕

「ぼくは化学と鉱物が前から好きでした。もう64個の鉱物標本を集めました。ぼくはもう13歳です。自分の実験室を持っています。結晶をつくることもできます。学校(7年制)を終えて、すぐ科学アカデミーへ入ることはできますか」(1931年)

「本をありがとうございました。私たちはお父さんの部屋から持ってきて、自分たちの部屋へ置きました」(8歳と10歳の女生徒)

〔…〕

「ぼくは小さいときからよく家から外に出て、小鳥や動物や植物を観察していました。コレクション用に標本を集めました。そのころから6年たちました。ぼくは少年サークルを2つつくりました。そして天山山脈に登山し、岩の中から野生のネギや有用植物を採集しました。その山の中で、ぼくは石に興味をもつようになりました。大地の秘密を解き、大地の富を開拓しようと決心しました」(7年生)

〔…〕

「私は19歳の娘です。鉱山大学の地質・探鉱学部へ入学することが以前からの念願でした。ところが、女はこの仕事に向かないし、仕事のじゃまになると男の人たちはいいます。これはほんとうでしょうか、どうぞ教えてください。現場の職員になることを希望しています」(1929年)

このような手紙がまだたくさんきている。私は一言も付け加えていないし、間違いを直してもいない。飾り気のない文章と若い魂の息吹を保とうと思ったからだ。」(邦訳pp.193-195)

★

まぶしい感想が続きますが、ここまで書いたところで、その差し出しが1937年以前であることに気づきました。

「あれ?」と思って、英語版やロシア語版のウィキペディアで、フェルスマンの項目を見たら、『おもしろい鉱物学』は1928年に初版が出て、1935年に改訂版が出ていること、さらに30か国以上で翻訳・出版されていると書かれていました。したがって、手元にあるのは、改訂版の、さらに後に出た版になります。改めて本書が評判を呼んだベストセラーであることが分かります。

手元の本は、扉にべたべたスタンプが押されていて、図書館除籍本のようですが、この本をかつて多くの少年少女が手にしたのか…と思うと、フェルスマンの引用した彼らの声が、いっそう生き生きと感じられます。

★

ここでさらに、「30か国以上で翻訳・出版」と聞いて、「もしや…」と思い調べたら、果たして『おもしろい鉱物学』は、邦訳も出ていることが分かりました。

訳者は同じく堀秀道氏です。1956年に出た『石の思いで』(初訳時は『…思い出』ではなく『…思いで』)から11年後の1967年に、同じ版元(理論社)から出ています。これで「体温」ばかりでなく、「肉声」の方も、その内容を無事聞き取れることになり、めでたしめでたし。

ただ、この邦訳『おもしろい鉱物学』は、絶版久しい相当な稀書らしく、古書検索サイトでも見つかりませんでした。やむなく近くの図書館で借りてきましたが、ついでに『石の思いで』の旧版も借りることができたので、これはこれでラッキーな経験です。

(邦訳『おもしろい鉱物学』の底本は1959年版。この本がフェルスマンの死後も盛んに版を重ねていたことが分かります。)

★

こんな風に話を広げていくと、なかなか読書の楽しみは尽きません。

これもブログの記事を一本書こうと思ったからこそなので、やっぱり書くことは大事です。

Une Petite Histoire Naturelle(小さな博物誌) ― 2019年04月18日 06時02分03秒

ハチドリを迎え入れるにも、いきなりというわけにはいきません。

いや、いきなりでもいいのですが、博物趣味の香気を一層濃くしようと思ったら、それなりの下準備が必要です。

今回は小さな剥製にふさわしい、小さな図譜を事前に用意しておきました。

両者の取り合わせによって、「博物趣味の小部屋」を気取ろうというのです。

密林を舞う美しいハチドリのために、かつて豪華な図譜がいくつも作られましたが、ここでは身の丈に合った品として、ウィリアム・ジャーディン(Sir William Jardine、1800-1874)が編んだ「ナチュラリスト叢書」から、ハチドリの巻(2冊)を選びました。

「ナチュラリスト叢書」は、1830~60年代にエディンバラで刊行された、全40巻から成る一大叢書です。以前、甲虫の巻を載せましたが、昆虫にしろ、鳥類にしろ、魚類にしろ、およそ博物愛好家の興味を惹くものは、何でも取り上げています。

新書版より一寸ちいさいポケットサイズ―― いわゆる十二折版(duodecimo)――というのが、この場合重要で、さらに緑の革装丁は、ハチドリのイメージともぴったりです。

(パートⅠの口絵。左側はラップランドの衣装を身に着けたリンネ(Carl von Linné、1707-1778)の肖像)

もともと普及版の図譜なので、「豪華絢爛」とはいきませんが、64枚のプレートすべてに手彩色を施した、この愛らしい小冊は、眺める愉しさを十分備えています。

図版も縦あり、横あり。

左向きのハチドリがいるかと思えば、右向きもあり。

★

「なかなか素敵な小部屋じゃないか」と、自分では思うんですが、これまたいつものムード先行で、“生産性に欠ける”と言われれば、返す言葉もありません。でも、ざらついた今の世の中で、少しでも潤いを求めようと思えば、あえてこんな挙に出るのもやむ無し…です。

生物のかたち…もう一つの『Art Forms in Nature』(3) ― 2019年04月13日 06時50分44秒

ところで、『自然の芸術的形態』の図版について、原著(といっても1914年の後版)とリプリントって、どれぐらい差があるのか気になったので、実際に比較してみます。

左が石版刷りの原著で、右がオフセットによるリプリント。

このリプリントは色調もうまく調整されているので、こうして見比べてもほとんど違いは分かりません。むしろピントが合っている分、リプリントの方が鮮明に見えるぐらいです。

実際、現代の印刷技術は進んでいるので、網点が非常に細かいと、ほとんど差が出ません。

(石版)

(リプリント)

写真をうまく撮れなかったので、正確な比較になっていませんが、似たような部位で比べると、これぐらい拡大してようやく差が目立ってきます(それぞれクリックしてください)。まあ、これぐらいなら十分許容範囲だと思いますが、ここが理性と酔狂の分かれ目で、これすらも我慢ならんという人は、オリジナルに行かざるを得ません。

★

それと、もうひとつ気になっているのが、ヘッケルの図版の中でもひときわ幻想味の濃いモノトーンの図版についてです。

(一部拡大)

1914年版だと、これらは全て写真製版(網点)で仕上げられています。これは1904年の初版でもそうなのかどうか。リプリント版を見る限り、その可能性はあると思いますが、現物を見るまで断言できないので、これは今後の宿題です(※)。

漆黒に白く浮かび上がる生物の形態は、いかにも夢幻的な印象を与えるもので、思わず引き込まれますが、写真版だとどうしても黒と白のコントラストが弱くなります。もし、初版が何らかの版画的技法によって、写真版にはない鮮明なコントラストを実現しているなら、酔狂の徒として、ここはさらに思案する必要があります。

【付記】

とはいえ、この辺まで来ると、印刷と版画の区別はだんだん薄れてきます。

「印刷」も版面にインクを載せて刷るという意味では、広義の「版画」に他ならず、彫りと刷りの「手わざ」にしても、後の石版画はだいぶ機械化が進んでいるし、現代の印刷にも名人級の職人がいて、手作業で仕上がりを調整しているんだ…なんて聞くと、だんだん頭がボンヤリしてきます。

むしろ、旧来の印刷と版画をひっくるめて、それと新式プリンタによる今様の印刷を対比させた方がいいのかもしれません。

【※4月14日 さらに付記】

記事に記した「宿題」の件ですが、博物画といえば何と言ってもこの方、dubheさんにコメントをいただき、早々と解決しました。ありがとうございました。貴重な情報なので私せず、公開させていただきます。結論から言うと、やっぱり1904年の初版も、モノクロ図版は網版だそうです。ただし、そこには注目すべき細目がさらにあるので、酔狂を自任される方はぜひコメント欄をご覧ください。

最近のコメント