天文小間物…チェコのハットピン ― 2025年09月04日 06時12分51秒

天文古玩趣味といっても、その範囲は広いです。

その中でも、私の個人的な嗜好が強く出ていると思うのは、ピンバッジ等のこまごました品です。私は昔からこまごましたものが好きで、なぜ好きか?と問われても答に窮しますが、たぶん昆虫好きとか、標本好きとかと根っこは一緒でしょう。世界の断片を集めることで、世界を再構成する気分を味わっているのかもしれません。

こういうこまごましたものを表す便利な言葉が日本語にはあります。

すなわち「小間物」。こまかい物だから小間物という、非常にわかりやすいネーミングですね。そして小間物に対する言葉が「荒物」で、昔は日用雑貨を商う店に「小間物屋」と「荒物屋」の区別がありました。

その伝でいうと、ピンバッジとか、おまけカードとか、あるいは幻燈スライドなんかは「天文小間物」で、天球儀や望遠鏡やアストロラーベ、掛図などは「天文荒物」と呼べるかもしれません。(片手に乗るかどうかが、私にとって両者の境目です。)

★

さて、天文小間物のひとつにハットピン(ラペルピン)があります。

今ではあまり区別しませんが、元は文字通り帽子に付けるのがハットピンで、ラペル(上着の襟の胸元に近い部分)に付けるのがラペルピンだそうです。(以下、ハットピンで統一します。)

このハットピンは、1961年、チェコ北部の町フラデツ・クラーロヴェーに建てられた「フラデツ・クラーロヴェー天文台」(チェコ語:Hvězdárna Hradec Králové)に併設されたプラネタリウムの記念グッズです。

(裏面は何も書かれていません)

上で同天文台の完成年を1961年と書きましたが、公式サイト【LINK】によれば、その建設はすでに1947年から始まっており、カールツァイス・イエナ製ZKP-1を機材とする併設のプラネタリムは、1957年に先行オープンしていました。

このハットピンも、全体の雰囲気からすると、1950年代末から1960年代にかけての品だと思います。当時はまだチェコスロバキアの時代。

幅15ミリの小世界は、まさに天文小間物。

左は日・月食と星象図、右はドームを表現しているのかな?と思いますが、黒と白の地に金色が映える、全体に渋いデザインです。

先日の旧ソ連の人工衛星「プロトン4号」のピンバッジとほぼ同じ時代、同じ共産圏の国で生まれた品ですが、両者を見比べると、そこに書かれた文字がそもそも違うことに気づきます。

チェコ語はスラブ語派に属し、ロシア語とは親戚ですが、文字はキリル文字ではなく、ラテン文字。そのことは、宗教的に東方正教会ではなく、ローマ・カトリックの勢力圏内にあったことの間接的反映です。

首都プラハは、かつて神聖ローマ帝国の首都として、繁栄をきわめました。

その後、権勢の中心がウィーンに移るとともに、チェコの人はオーストリアに敵愾心を抱くようになりましたが、文化的には依然オーストリアと近しいものがありましたから、このハットピンの造形感覚にも、そうした歴史がひそかに影響しているのかもしれません。

★

天文小間物もまた世界の断片です。

クシー君の不思議な発見は今も続く ― 2025年09月05日 20時31分24秒

ブログを長く続けていてよかった…と、しみじみ嬉しく思うことがあります。

昔の記事にふとコメントを頂戴するのもそのひとつ。

★

今日、yama さまから頂いたのは、なんと15年前の記事に対するコメントです。

(元記事:永遠のクシー君憧憬)

そのこと自体うれしい驚きでしたし、そこでお知らせ頂いた内容が、当時見たくても見られなかった「幻のCM」が、今ならあっさりYouTubeで見られるという、これまた嬉しい驚きを伴うものでした。

その「幻のCM」とは、故・鴨沢祐仁氏の作品を代表するキャラクター「クシー君」と、相棒役であるウサギの「レプス君」を起用した、森下グリーン仁丹のCMです。

このCMが、横浜の放送ライブラリーに行けば視聴可能ということは、記事を書いた7年後(!)に、別の方からお教えいただきましたが、現物を見る機会は今日に至るまでついぞなかったのです。

それがYouTubeにアップされたのは、今から6年も前ですから、迂闊といえばずいぶん迂闊な話ですが、出会いはタイミングであり、こうしてお教えいただかなければ、一生見る機会はなかったかもしれません。(それにしても、6年間で再生回数が3,600回あまりとはいささか寂しい話。ぜひ皆さんにも視聴をお願いしたいと思います。)

放送ライブラリーのデータベース【LINK】を見ると、このCMは

○タイトル グリーン仁丹「クッシー君の不思議な発見」

○制昨年 1982年

○時間 30秒

○広告主 森下仁丹

○広告会社 博報堂

○制作会社 TCJ

○制昨年 1982年

○時間 30秒

○広告主 森下仁丹

○広告会社 博報堂

○制作会社 TCJ

となっています。ウィキによれば、TCJとは「Television Corporation of Japan Co.,Ltd.」の略で、老舗のCM会社として、かつてはアニメ制作部門も有し、スーパージェッターや鉄人28号を作ったのはこの会社だとあって、へえ…と思いました。

★

このCMはわずか30秒のショート作品ですが、そこにはいくつか注目すべき要素があります。

●紫のボウタイ姿で夜の散歩を楽しむクシー君(レプス君は赤いタイ)

●輪っかを取り落とす土星

●グリーン仁丹に変じた星粒を口にする二人

●夜の町を走り抜けるボギー車…

●輪っかを取り落とす土星

●グリーン仁丹に変じた星粒を口にする二人

●夜の町を走り抜けるボギー車…

これは鴨沢氏オリジナルであると同時に、かなり足穂色の濃い作品と感じます。

★

今回嬉しかった、もうひとつのこと。

私はきっと足穂も仁丹を作品中に登場させていると思い、「足穂 仁丹」で検索してみました。すると確かに、「タッチとダッシュ」(「文芸レビュー」1929年11月)の中で「お星様にしろ、仁丹ほどのつぶになって後頭部にはいってこそ、である」と、彼は書いていることを知りました。偶然とはいえ、グリーン仁丹のCMには、確かにその残響が感じられます。

★

上の事実を教えていただいたのは、下の論文です。

■川端あや(著)

「稲垣足穂の月・星・夜―「一千一秒物語」を中心に―」

『日本文學』(東京女子大學日本文學研究會 [編])

118号(2022.3.15発行)、 pp. 85-101.

「稲垣足穂の月・星・夜―「一千一秒物語」を中心に―」

『日本文學』(東京女子大學日本文學研究會 [編])

118号(2022.3.15発行)、 pp. 85-101.

川端氏は論文発表時、博士前期課程に在籍されていたそうで、足穂世界がこうして若い方にしっかり引き継がれていくのは、これまた嬉しいことです(ひどく老人めいた感慨ですが)。

そして何よりも、論題が拙ブログ的には絶対見逃せないものですから、深甚の興味をもって拝読しましたし、巻末の注の中に、常連コメンテーターであるS.U氏のお名前を見い出して、一種のスモール・ワールド現象を味わい、そのことも嬉しく感じられたのでした。

★

こうして嬉しい驚きの連鎖を与えていただいたyamaさまに、改めてお礼申し上げます。ありがとうございました。

クシー君の夢の町(1) ― 2025年09月06日 19時01分29秒

ひさしぶりにクシー君の話題が出て、ちょうどよい折なので、これまでなかなか記事にできなかったことを書きます。

★

以前、「クシー君の夢の町」を作ろうと思ったことがあります。

方向性としては、「『銀河鉄道の夜』に登場する時計屋のショーウィンドウの再現」とか、「長野まゆみさんの『天体議会』に出てくるモノ探し」とかと似た趣向で、要はフィクショナルな世界にモノを通じて分け入ろうという試みです。

でも、結果的にこれはうまくいきませんでした。

クシー君の世界は、その「平面性」や「人工性」が重要なので、そもそも立体化に向かないし、無理に立体化すると、安っぽいものになる気がします。「鴨沢さんの絵は、すでに絵として自立しているのだから、そんな無理を願わず、素直に絵のまま楽しむのが正しいあり方なのだ」…とも思いました。いずれにしろ、あの人工的で、湿度の低い世界に、生身の人間が分け入るのは相当難しいことです。

というわけで、頓挫したこの計画。

でも、せめてそのときの努力のあとだけでも、ブログの片隅に書き残しておきます。

★

「クシー君の夢の町」を作ろうと思った最初のきっかけは、ダイキャスト製の乗り物玩具で知られる、シカゴのトゥーツィートイ(Tootsietoy)製のミニカーを見たことで、「あ、これってクシー君っぽいな」と、見た瞬間に思いました。

私が見たのは、いずれも同社の「愉快シリーズ(Funnies Series)」(1932~33)に含まれるもので、

コミカルなアメリカン・コミック『スミティ(Smitty)』の主人公・スミティと、その幼い弟・ハービーが乗ったサイドカーと、

「ウォルト伯父さん」と題されたミニカーです。(上記2枚は購入時の商品写真の流用)

なんとなくこういう車の行き交う町が、クシー君の住む町なんじゃないか…と思ったわけです。

この古び具合はいかにも味があるし、きっと鴨沢さんも嫌いじゃなかったでしょう。いや、鴨沢さんは、おもちゃコレクターの北原照久氏とも一緒に仕事をされたわけですから、むしろ大いに好きだったと思います。

ただ、これは単品で見る分には非常にいいですが、このトーンで町全体を貫徹するのは、私には非常にハードルが高かったです。

(この項つづく)

クシー君の夢の町(2) ― 2025年09月07日 09時00分08秒

以前、1枚の幻灯スライドを載せたことがあります。

(元記事: 無理矢理な月(第4夜)…夢の町へ)

1900年代初頭のアメリカのどこかの町らしいのですが、昼間写した普通の写真を、手彩色で無理やり夜景に仕立てたため、図らずも強い幻想性を帯びた1枚です。

記事の中で、私はやっぱり「夢の町」という言葉を使って、「この光景は、かつて鴨沢祐仁さんが筆にした夢の町そのもの」だと書いています。

(鴨沢祐仁「流れ星整備工場」の一コマ。出典: 同上)

ということは、過去のアメリカの某市こそ、クシー君の夢の町なのか?…と一瞬思いますけれど、でも「夢の町」は「幻の夜景」の中にのみ存在するので、仮にタイムマシンで100年余り遡って某市を訪ねても、それが昼だろうが夜だろうが、クシー君の世界を目にすることは決してないでしょう。

★

ともあれ、クシー君の夢の町に欠かせないのが路面電車です。

初期から晩年の作品に至るまで、クシー君はいつも電車通りを歩き、路面電車は電気火花をまき散らしながら、その脇を走り抜けていきました。

その躯体はたいていボギー車【LINK】で、ボギー車という言葉は別に路面電車に限るものではありませんが、私の中では何となく同義になっています。

私が「夢の町」を作るため手にしたのも、ミントグリーンを基調にした、まさしくボギー車。長さは約19センチ、鋳鉄製でずっしりと重いです。

売り手はウィスコンシンの業者で、1950年ころの品という触れ込みでしたが、メーカー名の記載がどこにもなく、値段もごく安かったので、これはレトロ市場を当て込んだ、今出来の中国製かもしれません。まあ無国籍なところが、夢の町にふさわしいといえばふさわしい。

(造りはかなり粗っぽいです)

クシー君を乗せてガタンゴトン、パンタグラフから火花がバチッバチッ。

★

それにしても、作者・鴨沢さんにとって、路面電車はどういう存在だったのでしょう。

新装版『クシー君の発明』(PARCO出版、1998)のあとがきで、鴨沢さんは次のように述べています(太字は引用者)。

「当時〔注:1975~77年〕のぼくのマンガの原料はわずかな貧しい資料と幼年期の思い出だった。とりわけ思い出の比重は大きく、幼稚園の隣に立っていた奇妙な天文台のドームやそこで覗いた土星の輪っかや列車の操作場で遊んだ記憶、マッチ箱の電車と呼んでいた花巻電鉄のボギー電車、地方都市のちっぽけなデパートの屋上遊園地、鳴らないベークライトのポータブルラジオや懐中電灯がおもちゃだった。

〔…〕当時の絵の独特のテイストがあのダサいノスタルジーに在るのだとすれば、それはやはり幼年期の記憶に由来するのだと思う。」

〔…〕当時の絵の独特のテイストがあのダサいノスタルジーに在るのだとすれば、それはやはり幼年期の記憶に由来するのだと思う。」

鴨沢さんにとって、路面電車は何よりも無垢なノスタルジーの世界の住人でした。

ただ、それが単なるインファンタイルな存在を超えて、「カッコいいもの」へと転じたのは、晩年の1970年代になって俄然ブームとなった稲垣足穂の影響が及んでいる気がします。足穂の「夢の町」――それは現実の神戸の反映でしたが――にも路面電車は欠かせぬ存在でした。

(西秋生(著)『ハイカラ神戸幻視行―紀行篇』見返しより。作画は戸田勝久氏。元記事: 神戸の夢)

★

今日の記事は、妙に過去記事からの引用が多くなりました。

まこと、「地上とは思い出ならずや」。

(この項つづく)

クシー君の夢の町(3) ― 2025年09月08日 05時57分13秒

さて、「夢の町」には当然クシー君が必要だし、レプス君にもいてもらわないと困ります。そこでふたりに来てもらいました。

届いたのはふたりのマスコットキーホルダーで、私は2セット購入したので、1セットはキーホルダー部分を外して、フィギュアとして使うことにします。

どうやらトーイズが企画し、バンダイが1999年に発売したものらしく、当時は鴨沢さんも健在でしたから、当然その制作に関わられたでしょう。

この2体は、もともと自立することを目的としていないので、立たせてもすぐに倒れてしまいます。でも、二人を並べるとちゃんと立つ…というのがミソ。両者の関係性がよく表れています。

★

「夢の国」にはもう一人、ぜひいてほしいキャラがいます。

銀色のロボットです。こうして並べても、サイズ的に違和感はないですね。

仲間には赤いロボットもいます。いずれもブリキ製。

頭部からひもが出ていますが、この2体の「正体」はクリスマス・オーナメントです。

メーカーはマサチューセッツのシリング社。

同社は1975年創業なので、格別「老舗」というほどでもありませんが、当初からレトロ玩具に力を入れており、このオーナメントもその線上にある品です。現在は中国で生産している模様。

コピーライト表示が1997年なので、クシー君たちと年恰好も合いますね。

このオーナメントシリーズは、どれもカラフルで、ポップで、レトロで、「夢の町」 にふさわしい気がしたので、せっせと買い込みました。

★

でも、私が頑張ったのもここまでです。

これらを並べても、まだ「夢の町」には程遠いし、懐事情も含めて先の見通しが立たなかったので、計画はやむなく中断し、これらの品もすべてお蔵入りになったのでした。「夢の町」というより、これぞ「夢の跡」、いかにも中途半端です。

でも目をつぶれば、今もあの町の情景がぼんやりと浮かぶし、耳をすませば、彼らの洒落た会話や靴音が、かすかに聞こえてきます。

(この項おわり)

Dr. Parallel ― 2025年09月10日 05時37分12秒

鴨沢祐仁さんに続いて、たむらしげるさんのことを書こうと思います。

たむらさんのこういう↓作品をご存じでしょうか。

「ご存じも何も、ファンタスマゴリアに出てくるお店でしょ」

…たむらファンなら、そう即答されるでしょう。

たしかにこの店は、夢の惑星「ファンタスマゴリア」を描いた、たむらさんの映像作品に登場します。

(書籍版 『ファンタスマゴリア』(架空社、1989)より)

でも、本当にそうでしょうか。

今一度じーっと見ていただくと、どうでしょう?

そう、片方は「Coffee Bar」で、ファンタスマゴリアに登場するのは「Liquor Shop」です。コーヒーとリカーでは大違いなので、これは似て非なるお店です。

でも、このコーヒーバーは別にたむら作品のパチモンではありません。やっぱり、たむらさんの正規作品で、いうなればスピンオフ、あるいはセルフオマージュ。

以前(正確な時期は不明)、ドムドムバーガーが景品として、フープ博士のコーヒーカップを配ったことがあって、上の絵はその外箱に描かれたものなのでした。

★

まあ、そうと知って見れば、ふーん…と、あまり奇異な感じはしないと思いますが、ただ改めて考えると、これはあのファンタスマゴリアの世界にも「平行世界」が存在することを意味しているんじゃないでしょうか(単に商売が傾いて、転業しただけの可能性もありますが、それはないと信じましょう)。

ファンタスマゴリアとは別の時空に、それとよく似ているけれど、微妙に違う町や人物が息づいている…と想像すると、まさに夢のまた夢で、なんだかとても不思議な気がします。

★

このコーヒーカップは最近見つけました。カップとしては比較的小ぶりのものです。

(反対側のデザイン)

これは普通にコーヒーを飲むのに使うか、あるいはペン立てにしてもいいかな…と思案中。もし私に絵心があるなら、青系の色鉛筆を立てるのに使うのが、いちばんいいと思いますが、その案は平行世界に住む「絵心のある私」に任せることにします。

プラハの3人の男 ― 2025年09月13日 16時20分59秒

9月4日の記事で、チェコのプラネタリウムのハットピンを載せましたが、そのときチェコの「天文小間物」と同時に、「天文荒物」のことも思い浮かべていました。

神聖ローマ帝国の首都プラハの一隅で、かつてあったであろう歴史ドラマ。

1960年代頃、プラハの「チェコスロバキア教職員組合中央出版」から出版された教育用掛図です。紙面サイズは94×63cmと、「天文荒物」と呼ばれる資格は十分。

キャプションは、「チェコの歴史画 第23、V・ストリーブルニー画 『ルドルフ2世とティコ・ブラーエ』」。

右手に立つのは、ディバイダを手に天球儀を指さしながら宇宙論を語るティコ・ブラーエ (1546—1601)、その話に耳を傾ける黒いローブ姿の人物は、ティコのパトロンだった神聖ローマ皇帝ルドルフ2世 (1552—1612)です。

ティコがルドルフに仕えるようになったのは、最晩年の1599年で、ティコはその2年後に死去していますから、二人の関係は驚くほど短かったわけですが、この絵では両者の風貌を似せることで、その親密さを表現しているのかもしれません。

★

そしてもう一人注目すべき人物が、ふたりの間に亡霊のように立つ男。

タイトル中には一切言及がありませんが、画面のちょうど中央に描かれた彼こそ、この絵の隠れた主題であり、言うまでもなくヨハネス・ケプラー(1571—1630)その人だろうと思います。ティコやルドルフと比べて相対的に若い彼は、ここでは無髯の男として描かれていますが、細身の黒衣を着こなした姿は、肖像画でおなじみの姿そのままです。彼は、窓際で星明かりに照らされ、師匠ティコよりも一層「星の世界に近い男」であることが暗示されているようでもあります。

ケプラーは師匠の後任としてルドルフ2世に仕え、1612年にルドルフが死去するまでプラハにとどまりました。

ケプラーには「師匠の観測データを簒奪した男」という悪い風聞がつきまとい、あろうことか、生前から師匠毒殺疑惑までささやかれていましたから、この1枚の絵は科学史の一場面であると同時に、そうした複雑な人間模様を描いたものとして、教室で先生が絵解きをする際も、「ここから先は先生の想像だけどね…」と、生徒たちの注意を引き付けながら、思い入れたっぷりに語って聞かせる光景が、チェコスロバキアのあちこちであったんじゃないでしょうか。

★

この絵は直接チェコの人から購入しましたが、その後、ニューヨークの George Glazer Gallery で、同じ絵が売られているのを目にしました。グレイザー氏による解説から、絵の作者に関する部分を引用させていただきます。

「ウラジーミル・ストリーブルニー〔Vladimír Stříbrný, 1905—1970〕は、アカデミックで写実的なスタイルで風俗画、静物画、肖像画、裸婦像を描いたチェコの画家です。彼はプラハ美術アカデミーで学びました。プラハのトピッチ・サロンで個展を開催し、1940年代から50年代にかけて、当時のチェコスロバキア(現在のチェコ共和国)で定期的に展覧会を開催しました。プラハ美術家連合の活動的な会員でもありました。」

グレイザー氏は、この戦後に刷られたポスターにかなり心を動かされたらしく、4年前に見たときは、実に2,500ドルの値札をつけていました。まあ、さっき見たら【LINK】、900ドルに値下げされていましたけれど、それでもかなりの高評価です。もちろん私が払った代価はそのはるか手前で、グレイザー氏の値付けだったら購入する気にはならなかったでしょうが、この辺は各自の価値観のしからしむるところで、そこに買い物の妙味もあります。

プラハ、百塔の都(前編) ― 2025年09月15日 10時51分26秒

かつて皇帝ルドルフ2世が治めた都。

ティコ・ブラーエとケプラーが星を眺め、研究に没頭した町。

美しい天文時計「オルロイ」が時を告げる町。

プラハには今も美しい街並みが残り、数多くの古塔が林立することから、「百塔の都」の異名を持ちます。もし私が出不精でなければ、ぜひ訪れてみたい場所のひとつです。

★

しかし、出不精には出不精なりの旅の仕方もあります。

たとえば、どれだけ時間とお金をかけても、決して訪れることができない過去のプラハの町を自在に巡る旅もそのひとつ。

そんな「脳内タイムマシン」が下の本です。

(分厚い表紙に注目)

■Hermann Schoepf (著)

『Das hunderttürmige Prag: die alte Kaiserstadt an der Moldau』

(百塔の都市、プラハ―モルダウ〔ヴルタヴァ〕に臨む古の帝都)

Raumbild-Verlag(ミュンヘン)、1943.

『Das hunderttürmige Prag: die alte Kaiserstadt an der Moldau』

(百塔の都市、プラハ―モルダウ〔ヴルタヴァ〕に臨む古の帝都)

Raumbild-Verlag(ミュンヘン)、1943.

本書のタイトルページ。

向かって左側にチラリと何かが写っています。

表紙が妙に分厚い理由はこれで、表紙をくりぬいてセットされているものがあります。

すなわち昔のステレオ写真と、専用のビューアー。

これこそ本書の肝です。

ステレオ写真は裏表紙にも収納されていて、全部で100枚が付属します。

そこにプラハの歴史を説く115頁の本文が伴ない、本書は構成されています。

★

この本をお供に、今から82年前のプラハの町を訪ねてみることにします。

(この項つづく)

プラハ、百塔の都(後編) ― 2025年09月16日 05時49分34秒

ステレオ写真が生み出す驚くべきリアリティについては、これまで何度か書いた気がします。今なら3DのVR技術で同様の経験ができるのかもしれませんが、古めかしい、いかにも観光絵葉書然とした写真が、突如奥行きをそなえた「一個の世界」へと変貌する瞬間は、やはり感動的です。しかも、その世界はステレオ写真というタイムマシンがなければ、決してたどり着けない「ロストワールド」なのです。

私の場合、たとえ壮麗な宮殿や教会であっても、ふつうの写真なら、そんなに時間をかけて眺めることはしません。「ほお」とか「ふーん」で大抵は終わりです。でもステレオ写真だと、印象がまるで違います。

高い天井に反響する、くぐもった声までも聞こえてくるような臨場感に包まれて、華麗な天井画を見上げたり、バロックのデコラティブな意匠の細部に目をこらしながら、かなり長い時を費やすことになります。

高い場所から撮ったパノラマ風景は、これまた圧巻です。

手前の木々の茂りの向こうに広々とした空間が広がり、遠近の塔がそれぞれの存在を主張する「大プラハ」の光景が鮮やかに眺められます。

★

ちょっとした小路や街頭の風景も捨てがたいです。

たとえば、これは日曜画家なのか、イーゼルを立て風景をスケッチしている男性を捉えた写真です。そのすべてが3次元的によみがえったとき、人はそこに何を見るか。まあ何を見るかといえば、現にこの写真に写っている以上のものは何もないのですが、それが「一個の世界」となる感覚は、なかなか言葉では説明が難しいです。

「世界の美しい図書館」という類の写真集には必ず出てくる、クレメンティヌム図書館。美しいカラー画像でいくたびも目にしたその室内ですが、それを3Dで見たときの感動は大きいです。たとえばいちばん手前に写っている金属製の天球儀、これが完全な立体としてよみがえり、薄い金属板を切り抜いて作った星座絵と台座の透かし彫りの向こうに、書棚の本の背表紙がはっきり見える様子は、平面的な写真からはとても想像ができません。

プラハで没したティコ・ブラーエの墓碑。

3Dのリアルな光景を目にして、ようやくその墓前に額づくことができた気分です。

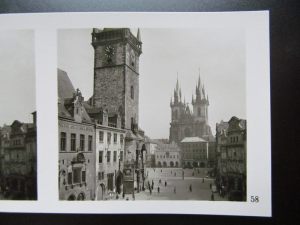

プラハ旧市街の中心に立つ天文時計「オルロイ」と周囲の景観。

このブログではおなじみのオルロイですが、どれも1945年の戦闘行為で被害を受ける前の姿であることが貴重です。

★

こんな調子で、プラハ脳内観光は容易に終わりそうにありません。

歴史ある百塔の都。

お伽の国めいた古い建物が並ぶ通りを行き交う人々の姿。

そこには何の不安もないように見えます。

しかし、そもそもなぜ本書がドイツ語で書かれ、ミュンヘンで発行されたのか?

それは1943年当時、プラハはナチス・ドイツの占領下にあったからです(1938年、独軍侵攻)。そして本書を発行したラウムビルド社は、ステレオ写真集の版元としても有名ですが、同時にナチスのプロパガンダに協力した会社としても有名です。

本書は一見するとナチスの宣伝とは縁遠い、単なる名所旧跡案内のように見えます。

しかし、プラハの表面的静穏は、ナチスの苛烈な支配と抱き合わせのものであり、のんびり街角をスケッチする男性のそのまた向こうには、列をなしてテレジンやアウシュビッツの強制収容所に向かうユダヤ人の群れと、命がけで抵抗運動に挺身したチェコ人がいました。

本書に写っていないものにまで目を向けると、これらの立体写真に、さらに第4、第5の次元が備わり、まさに「歴史そのもの」が立ち現れてくるような気がします。

街と星…美しい星座カード(前編) ― 2025年09月21日 12時35分23秒

代表的な天文小間物のひとつに、天文モチーフのおまけカード(トレーディングカード)があります。この種のカードは19世紀~20世紀にかけて、ずいぶんいろいろな種類が発行され、魅力的な星の小世界を形作ってきました。

私も天文古玩趣味の徒として、これまで多くの作品を目にし、ひょっとしたらその全てを既に見切ったのではないか…とすら思ったこともありますが、もちろんそれは慢心であり、やはりまだ見ぬカードは存在したのです。しかもとびきりの逸品が。

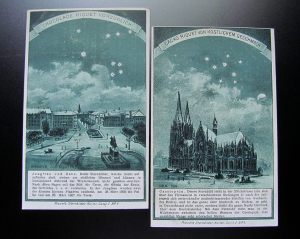

(カードサイズは約11×7cm)

上はハンブルク港上空に浮かぶアンドロメダ座を描いた石版刷りの美しいカード。

ライプツィヒのお菓子メーカー・リケット社が、自社製品の販促用に頒布したカードで、下部欄外に「リケット星図カード シリーズI、No.5」の記載があります。時代的には1900年前後のものでしょう。

カードの下部には、詳しい星座解説が施されており、このカードが単に美しいばかりではなかったことが分かります(以下、適当訳)。

「この星座は、右上にある大星雲で有名で、これは肉眼でも見ることができます。(10世紀には既にアラブの天文学者に知られていましたが)ヨーロッパで初めて言及されたのは1612年、シモン・マリウスによってです。彼はこの星雲を、角灯を透かして輝くロウソクの光に例え、その美しさを巧みに表現しました。現代の高性能望遠鏡により、この星雲中には、約2,000個の小星団が観測されています。」

★

都市のスカイラインと星空を対比するという趣向は、深夜のロンドンを舞台にしたE・ダンキンの『The Midnight Sky』(1869)や、同じくパリを舞台にしたA・ギユマンの『Le Ciel』(1865)でおなじみです。その向こうを張るかのように、ドイツの街を舞台にした作品が、おまけカードとして存在したことに驚きました。

もちろん、この1枚だけでダンキンやギユマンに匹敵すると称するのは誇大でしょうが、その後、他のカードも見つけたことで、全体としてみたとき、これはやはり逸品と称するに足ると思いました。

左は同じくカードNo.2のハノーファーのエルンスト・アウグスト広場上空に輝くおとめ座とからす座、右はNo.4のケルン大聖堂とカシオペヤ座です。

★

(カード裏面は複数のデザインがあります)

リケット社については、ドイツ語版Wikipediaに説明がありました【LINK】。

それによると同社は18世紀創業の老舗で、先祖はフランス人なので、その姓は元々「リケ」と読んだと思います。最初は紅茶・コーヒー・スパイス等の輸入商として出発し、19世紀末からはココア・チョコレート・菓子の販売をもっぱらとして、20世紀後半まで続いた会社の由。

★

この「ドイツの街と星座」シリーズは、私にとってまだ全貌が明らかでなく、そもそも何枚セットなのかも不明ですが、かすかな手掛かりはあるので、その辺も含めて、残りの手持ちカードも載せておきます。

(この項つづく)

最近のコメント