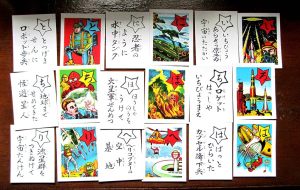

宇宙科学戦争かるた(前編) ― 2026年01月04日 14時02分01秒

三が日も過ぎましたが、正月ネタで「カルタ」の話題です。

こんな昭和レトロなカルタを見つけました。

タイトルは「宇宙科学戦争かるた」。

上は購入時の商品写真で、帯封を解く前の状態です。

上段は「い」から始まり、「いろはかるた」の形式を踏襲していることがわかります。下段の方は「う(ゐ)のおくやま…」と続きますが、戦後なので、「ゐ」の札は含まれません。

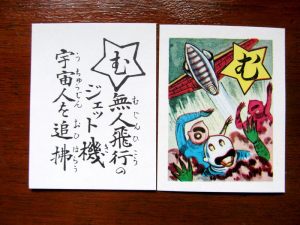

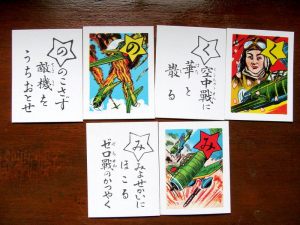

サンプルとして、冒頭の「いろはにほへとちり」まで並べるとこんな具合。あとは推して知るべしです。

後述するように、この品は1960年代に出たものと推測しますが、描かれた内容は戦前の海野十三のSF冒険小説さながらで、当時にあってもレトロな感じを伴うものだったんじゃないでしょうか。

「追拂/おひはらう」には、旧字体が混じり、振り仮名も新・旧のかなづかいが混在しています(旧仮名なら「おひはらふ」)。作者の年恰好が何となく想像されます。

中には「宇宙科学」のイメージとは程遠い、レトロというより、明らかに「アナクロ」な札も含まれています。

★

このカルタが表現している「科学」と「宇宙」のイメージについて、さらに子細に見てみようと思います。

(この項つづく)

---------------------------------------

【閑語】

新年早々、アメリカがベネズエラを攻撃し、マドゥロ大統領夫妻を拉し去るという無茶なニュースが流れてきました。

宣戦布告を経た正規の戦争でもないのに、他国に対してなぜそんな振る舞いができるのか。アメリカはそんな特権的な地位をいったい誰から授かったというのか。仮にアメリカの言い分を認めて、マドゥロ大統領が「悪者」で、アメリカはそれを懲らしめる「正義の味方」だとしても、その正義の使い方はあまりにも恣意的で、そんな者に「正義」を口にする資格はなかろうと思います。

大国の振る舞いを見ていると、力ある者による切り取り次第が横行した戦国の世にあるかのような錯覚を覚えますが、現実は戦国の世ではなく、国家間の枠組みと国際法が機能している21世紀の世界です。アメリカだろうが、ロシアだろうが、中国だろうが、そんな手前勝手な振る舞いを認める余地は皆無であり、日本政府もその点は筋を通してほしいと思います。

美しい午暦 ― 2026年01月03日 08時17分16秒

2026年は、丙午(ひのえうま)の年です。

丙午の年は(ほかのすべての干支も同じですが)、60年に一遍回ってきます。

前回は1966年(昭和41年)、さらにその前は1906年(明治39年)でした。

その1906年の暦を手にしました。

■中村不折(画)、凸版印刷合資会社(発行)

『明治三十九年略暦』

『明治三十九年略暦』

「尽馬〔うまづくし〕十二題」と題して、月替わりで馬にちなんだ絵を添えたカレンダーです。ただし、「略暦」とあるように、この暦はいわゆる七曜カレンダーではなく、各月の日曜日と祝日の日付けのみ表示してあります。(「略暦」という言葉は江戸時代にもありましたが、旧暦から新暦に代わって、その内実も変わりました。旧暦時代の「略暦」は、主に月の大小と主要吉凶日の一覧を載せた一枚刷りの暦です)。

この暦に惹かれたのは、なんといってもその挿絵の並外れた美しさ。

(1月「神馬 希臘賞牌」)

(3月「馬蹄香」)

(6月「在五中将東下」)

作者の中村不折(なかむら・ふせつ、1866-1943)は、フランスに留学した洋画家にして、六朝風の書をよくした書家。漱石の『吾輩は猫である』や、藤村の『若菜集』等の挿絵を描いた人でもあります。

(8月「天馬」)

(10月「馬之脊越 碓氷嶺」)

(12月「千金之馬骨」)

★

「この暦は明治39(1906)年に発行され、お得意先に配られました。印刷には、当時日本に導入されたばかりのアルミ印刷が用いられています。

アルミ印刷は平版直刷りによる印刷方法で、日本では最初にアルミニウムによる版から普及したためこう呼ばれました。当初はアメリカやドイツなど海外からアルミ輪転印刷機が輸入されましたが、まもなく国産化されます。当時中村鉄工所支配人にであった浜田初次郎は、明治38年にアルミ印刷機を製作し、凸版印刷に納入しました。その国産一号機でこの暦は印刷されたのです。」

アルミ印刷は平版直刷りによる印刷方法で、日本では最初にアルミニウムによる版から普及したためこう呼ばれました。当初はアメリカやドイツなど海外からアルミ輪転印刷機が輸入されましたが、まもなく国産化されます。当時中村鉄工所支配人にであった浜田初次郎は、明治38年にアルミ印刷機を製作し、凸版印刷に納入しました。その国産一号機でこの暦は印刷されたのです。」

平版直刷りは、原理的には石版刷りと同じですが、この暦は版面にアルミニウム版を使用した新式の「アルミ印刷」の技法を用いており、しかもその国産第1号の印刷機で刷り上げたものだそうで、単に美しいばかりでなく、印刷技術史の上でも貴重な作例ということになります。

(暦奥付)

さらに印刷博物館の解説には、「凸版印刷初代社長河合辰太郎は根岸に住んでおり、隣人であった寒川鼠骨をはじめ、浅井忠、中村不折などと交流がありました。浅井や中村は技術者たちの研修の講師も務めています」ともあります。

類似のことは、先日、「半七写真製版印刷所」と田中松太郎の記事【LINK】のところでも見ましたが、草創期の印刷技術者は、想像以上にアートの世界に親近していたことが分かります。

★

印刷物と版画作品、あるいは工業製品と工芸品の境界は常に曖昧で、連続的だと、この美しい暦を見て感じます。その全てが…とは言いませんが、一部の印刷物はやはりアートと呼びたいと思います。

天上の馬 ― 2026年01月02日 08時57分06秒

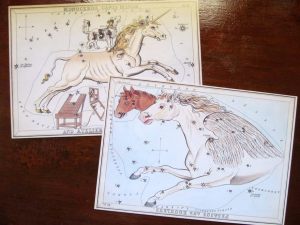

馬の星座といえば、ふつうはぺガスス座とこうま座、それにいっかくじゅう座あたりでしょう。ちょっとひねれば、ケンタウルス座やいて座も、部分的に馬といえば馬です。

(星座カード『Urania’s Mirror』(1832)復刻版より)

でも、ここではさらにひねって、中国星座の馬を見にいきます。

そもそも十二支は中国で生まれたものですし、ここは正月気分で東洋情緒にひたることにします。…といってもその方面に暗いので、例によって他人の褌になりますが、今回も大崎正次氏の『中国の星座の歴史』(雄山閣、1987)からの抜き書きです。

★

探してみると、たしかに中国星座には馬に関連するものがいくつか存在します。

中国星座は、天帝を中心とする天界の統治機構の具象化であり、それは即ち地上の王朝の似姿ですから、地上の皇帝が必要とするものは、たいてい天上世界にもあって、交通・軍事の要である馬が星座になっているのも、ある意味当然です。

そのひとつが西洋星座でいうアンドロメダ座の領域にある「天厩(てんきゅう)」。

天厩とは文字通り「天の厩(うまや)」ですが、同時に馬を管理する官名でもあるらしく、大崎氏の本には以下のように記述されています。

「天厩 テンキュウ〔…〕厩舎、馬小屋。『晋書』天文志に、「馬を管理する役人で、今日の駅亭のようなものである。命令を伝えるために駅を置くことを主さどる。その伝達の早さは、時計の刻みと競うほどであるべきである」とみえる。」(上掲書p.172)

馬小屋があれば当然馬もおり、馬の方はお隣のカシオペヤ座にいます。

それが「王良」です。

「王良 オウリョウ〔…〕戦国時代の名御者。王良は趙の襄王の馬術の師であった。〔…〕王良が名御者であったので、天に上って星となり、天馬をつかさどったという話もある(『文選』張衡「思玄賦」注)。この天馬とは「天駟」とよばれる王良5星のうちの4星である。」(同p.144)

上の文章は、少し文意が曖昧な点もありますが、星となった王良は、天界では天馬をつかさどり、天馬を含むその全体を星座名「王良」と総称した…ということかと思います。そして王良のそばには、彼が使うムチも用意されていて、その名を「策」と言います。

「策 サク〔…〕名御者王良の使った馬を打つむち。策はムチだが、『宋史』天文志に、「王良〔…〕ノ北ニ在リ」とあるから、王良のムチを意味すると思われる。」(同p.156)

★

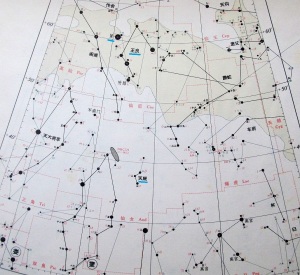

上記の諸星座の位置を、伊世同(編)『中西対照 恒星図表』(科学出版社、1981)で確認しておきます。

それぞれ下線を付しましたが、上方のやや左寄りに「王良」と「策」、その下の方に「天厩」が見えます。

参考として、フリーソフトの「Stella Theater Lite」の表示だと、大体下の領域が該当します。

伊世同氏の比定した「天厩」、「王良」、「策」を星名をたよりに囲んでみたのが以下。

★

「だからどうした」と言われると困るのですが、こういうのは知っているのと知らないのとでは、空の見え方が違ってきますから、やっぱり知っておいた方が良いと私は思います。

今の時期だと、ちょうど宵の口に、天の駿馬とそれを世話する役人たちの姿が頭上高々と眺められるはずです。

巳から午へ ― 2026年01月01日 08時48分21秒

新年明けましておめでとうございます。

恒例となった干支の引継ぎ式。今年はヘビからウマにバトンタッチです。

小さなヘビの全身骨格(現生種)と、新生代・第四紀のウマの臼歯の化石を並べてみました。いずれも詳しい種名は不明です。

第四紀は260万年前以降、現代とは地続きのいちばん新しい時代。

産地はフロリダ州のサンタフェ川とラベルに記載があります。

ここは新第三紀の終わりから第四紀始めにかけての、哺乳類を中心とする化石の多産地だそうです。ヒトが圧倒的な力で自然を改変するのはまだ先のことで、北米大陸にも無垢の自然が広がり、家畜化される以前のノウマ(野馬)が駆け回っていた光景を想像します。

★

人為による生物の大量絶滅(第四紀の大量絶滅)は現在も進行中で、ご承知のとおり関連のニュースを耳にしない日はありません(実際は「耳にしない年はありません」ぐらいかもしれませんが、それはニュースになっていないだけで、現実には日々絶滅が続いています)。

まことに恐るべきことです。

でも今の調子だと、行き着くところまで行かないと、引き返せないような気もします。

そして真に恐るべきことは、たとえ引き返そうと思っても、そのときにはもう引き返せなくなっていることです。それが分かっているのに引き返せない…というのは、まさに人間の業というほかありません。どんなに嘆いても悔やんでも、いったん失われたものは帰ってこないと、誰しも分かっているはずなんですが。

★

なんだか正月向きの話題から遠いようですが、これも一休和尚がしゃれこうべを掲げて、「正月は冥途の旅の一里塚」と触れ歩いた類です。正月だからこそ、絶滅したウマの化石を眺めて、ヒトの未来に思いを凝らすのも意義あることと信じます。

(臼歯の咬合面)

★

こんな調子で、今年もゆるゆる続けていきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

いよいよ大晦日 ― 2025年12月31日 12時17分07秒

それがいつか来ることは分かっていました。

でも、来るまではどこか遠いことのように思っていました。

しかし、それはあやまたずやって来ました。

臨終もきっと同じような感じで迎えるのでしょうね。

昔から「正月は冥途の旅の一里塚」と言いますけれど、ものごとの終わりという意味では、大晦日こそ冥土の旅の予行演習にふさわしい気がします。

★

さて、今年最後の記事です。

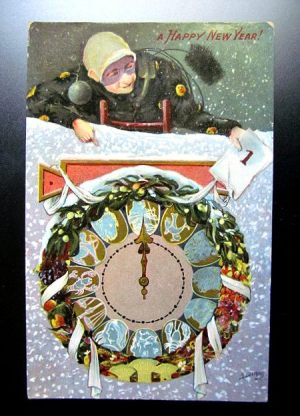

深夜12時を指し示す時計の絵は、ゆく年くる年をシンボライズするものとして、絵葉書では非常にポピュラーな画題になっていますが、下もその例。

黄道十二星座が周囲を囲む天文時計の針が、ピタリ12時を指したタイミングで、煙突掃除人が姿を現しました。古い年の煤をきれいに落とし、気持ちよく新年を迎えようというわけでしょう。これを見ると、すす払いの行事は日本の専売特許でもなさそうですね。

改めて調べてみると、煙突掃除人は家内の邪気を払い、幸運と繁栄をもたらす存在として、ヨーロッパの多くの国でラッキーシンボルになっているそうです。特に結婚式と新年には付きものだとか。煙突掃除人をめぐる民俗が、ヨーロッパの広い範囲に分布しているのは、そのルーツが非常に古い(おそらくはキリスト教以前に遡る)ことを示しているものと思います。絵葉書に描かれた煙突掃除人の服に、太陽の模様が縫い付けてあるのも、何かのおまじないかもしれません。これはそういう背景を持った縁起物の絵葉書です。

この絵葉書は例によってドイツ製で(ドイツは第1次世界大戦までは絵葉書大国でした)、1912年の大晦日に、マサチューセッツ州ローレンスの町から投函されています。そして文面はフランス語という、なかなか国際色豊かな一枚。

ところで、右肩に書かれた「A Happy New Year !」。

現在では「良いお年を!」のあいさつは「Happy New Year」が正しく、冠詞の「A」を付けるのは間違いだと、多くのサイトに書かれています、でも昔は案外そうでもなかったんですかね。

真実は不明ながら、何はともあれ、皆さま良いお年を!

年古りた絵巻は語る ― 2025年12月29日 18時02分41秒

大掃除をしていて、腰をやられました。

いったんこうなると、くしゃみをするのも気を使います。そういえば今年の正月は、やっぱり肉体労働の結果として腰痛になり、さらには坐骨神経痛まで発症して、ひどく苦しめられました。こんな風にしばしば不調をきたすのは、もちろん老化のせいです。

坂道は上るより下るほうが楽ちんです。でもそれはカロリー消費量が少ないだけで、膝や筋肉にかかる負担は、むしろ下りの方が大きいとも聞きます。人生の下り坂も、主観的には特に努力せず勝手に下る一方ですが、その実、あちこちに負担がかかっているのかもしれません。齢をとるのも大変です。かといって下る以外の選択肢はありませんから、ここは慎重に歩を進めるのみです。

★

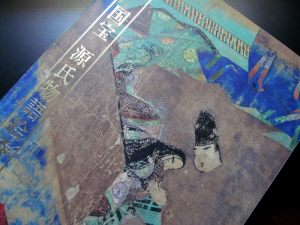

そんなわけで、身体を安静にしながら、先日、徳川美術館で行われた源氏物語絵巻展の図録を見ていました。

源氏物語絵巻については、印刷技術の観点から、約90年前に作られた原色複製版に焦点を当てた記事を既に書きました。

■原色版の雄、田中松太郎

今回、改めて2025年に発行された最新の図録を眺めるうちに、この90年前の複製版には、その高度な印刷術がもたらす審美的・技術的価値以外にも、ある大きな意義があることに気づきました。

それは記録性です。この絵巻の歴史を900年とすれば、90年間はざっとその1割。これは決して短い時間ではありません。どんなに保存に気を使い、丁寧な補修をしても、顔料の剥落や紙の劣化の進行は避けられません。

この複製は90年前の時点の絵巻の姿を正確に記録しており、この90年間で絵巻がこうむった変化を確認することができます。

具体的に見てみます。

まずは図録の表紙になっている、第四十九帖「宿木(寄生木とも)二」の絵。

光源氏の娘である明石の中宮が今上帝に嫁して生んだ子、すなわち源氏の外孫である「匂宮」が、新妻である「六の君」と昼日中に初めて対面した場面。左が2025年、右が1936年の画像です。

よーく見て下さい。特に黒塗りの箇所で顕著ですが、解像度の違いだけでは説明できない剥落の進行が見られます。

同じ事は、図録の裏表紙に掲載された第四十五帖「橋姫」についても言えます。同じく左が2025年、右が1936年です。描かれているのは、源氏の姪に当る大君(おおいきみ)と中の君に伺候する女房達の後ろ姿。

★

こうなると、「複製はたくさんあるけれど、本物は1つだ」という陳述も少し考えないといけません。複製がたくさんあるのはその通りですが、果たして本物は1つなのか。

ある特定の時点で考えれば、確かに本物は一つですが、上で確認したように、今目の前にある本物と、90年前の本物は別物です。だから「本物は1つ」とは、そう簡単に言えないわけです。

我々にしたって、昨日の自分と今日の自分は、いずれも本物の自分ですが、その中身は違います。「同一性」というのは、常に難しい哲学的問題をはらんでいますが、下り坂を急いで下っている人間にとって、このことは言葉遊びなんぞでなく、実に切実なものがあります。

タルホ、大いに怒る ― 2025年12月28日 08時35分41秒

昭和46年(1971)の日付けを持つ、稲垣足穂の自筆葉書が手元にあります。

「御便り拝見 そちらはそちらで「顔」ということもありますから 出版紀念会をおやりになったらよいでしょうが、私は、メッセージなど、そんないじましい小細工を弄すことをするのは真平です。文学作品刊行は原則として「有害無益」 まして出版紀念会など、一般人に対して威張る根拠がどこにあるか。そのようにおつたまえ〔ママ〕下さい」

文字も文章も乱れているし、しかもそれを速達で送りつけているのは、怒り心頭だったのでしょう。1971年当時の足穂は坊主頭で、逆立てる頭髪を持ちませんでしたが、気持ちの上では怒髪天を衝く思いだったかもしれません。

葉書をもらった藤井宗哲(ふじいそうてつ、1941-2006)は、臨済宗のお坊さんで、鎌倉建長寺で修行僧の食事を調える「典座(てんぞ)」役を務め、後に日本料理研究家として、また演芸評論家として文名を挙げた人。1971年当時は、まだ30歳の青年僧です。(気付先の鎌倉雪ノ下の「くるみ」は、今も続く甘味喫茶です。)

国会図書館のデータベースを見ると、藤井が関わった出版物は、1974年に出た落語協会(編)『艶笑・廓ばなし』が最初で(藤井はその解説文を書いています。ずいぶんさばけたお坊さんですね)、1971年当時はまだ著書を持ちませんでしたから、これは第三者の出版記念会に足穂のメッセージがほしいと、藤井を通じて依頼があったことへの返書でしょう。

返事をもらった藤井も、まさか文面通り相手に伝えることもできず、相当困ったと思いますが、でも足穂の文学観を知る上で、これは貴重な一枚だと思います。何せ文学作品刊行は「有害無益」と言い切っているのですから。果たしてそれまでの自身の行いは何だと思っているのか、少なからず不思議な気もします。

へそ曲がりの足穂のことですから、所詮文学は「よしなしごと」であり、「狂言綺語(きょうげんきご)の堕地獄のわざ」と観じていたか、文学の目的は「書くこと」それ自体であり、それによって名利を求めるなどもってのほかと考えたか、いずれにしても出版記念会などは俗も俗、俗の最たるものと考えていたのは確かでしょう。

★

ただ、足穂の怒りの矛先は、もっぱらその出版記念会の主に向けられており、藤井に対する悪感情はなかったと思います。藤井と足穂の関係は、同じ1971年に足穂夫人である稲垣志代さんが出された『夫 稲垣足穂』に生き生きと描かれています(222-3頁。〔 〕内は引用者)。

二、三年に一度か二度、托鉢姿の藤井宗哲さんが訪ねてこられる。

彼は京都から埼玉まで、歩いて行ったことがあった。紅葉で有名な高尾のお寺にいたかと思うと、大阪湾の見える河内の山からお便りがあったりする。和歌山からは、自作のじゃが芋を持ってきてくれた。

稲垣は「あれがほんまの雲水や」といっていたが、訪問が重なるにつれ、しだいに風格も備わり、坊さまらしいお辞儀も鮮やかになってきた。稲垣は、

「どうやらほんものらしいなってきたなあ。挨拶が板についてきた」

彼は、稲垣の作品をどこでみるのか、新聞のコラムから雑誌の編集後記評まで知っていて、自ら稲垣門下の一員だと称していた。

鎌倉の建長寺から修行中との便りがあり、その後養斉の家〔※桃山町養斉は足穂が住んだ土地の名〕にみえて、お寺での修行の日常など語られた。私は「人間わざでない」と感心させられた。稲垣は、

彼は京都から埼玉まで、歩いて行ったことがあった。紅葉で有名な高尾のお寺にいたかと思うと、大阪湾の見える河内の山からお便りがあったりする。和歌山からは、自作のじゃが芋を持ってきてくれた。

稲垣は「あれがほんまの雲水や」といっていたが、訪問が重なるにつれ、しだいに風格も備わり、坊さまらしいお辞儀も鮮やかになってきた。稲垣は、

「どうやらほんものらしいなってきたなあ。挨拶が板についてきた」

彼は、稲垣の作品をどこでみるのか、新聞のコラムから雑誌の編集後記評まで知っていて、自ら稲垣門下の一員だと称していた。

鎌倉の建長寺から修行中との便りがあり、その後養斉の家〔※桃山町養斉は足穂が住んだ土地の名〕にみえて、お寺での修行の日常など語られた。私は「人間わざでない」と感心させられた。稲垣は、

「薄いカユと、親指の先ほどの焼きミソと、タクアン二切れでやっていく自信は、ぼくにもある」

といったが、私は思った。

<しかしあなたには、それに斗酒がつく>

といったが、私は思った。

<しかしあなたには、それに斗酒がつく>

まあ、それだけ心安い相手だから、これだけ毒づくこともできたのでしょう。

★

1900年12月26日、稲垣足穂誕生。

一昨日は、彼の125回目の誕生日でした。

それを記念して、今日は兵庫県芦屋の「月光百貨店」さんで「Taruholic Cafe タルホリックカフェ vol,3」が開催(14~20時)されるというご案内を先日いただきました。俗世のしがらみで伺えない私も、こうして足穂の肉声をお届けすることで、イベントに協賛させていただきます。

葉書のタルホは大いに怒っていますが、こうして稲垣門下が連綿と続いていることを知れば、きっと相好を崩すと思います。

クリスマスに寄せて…もう一人のアリス(後編) ― 2025年12月27日 13時22分28秒

「星の七姉妹」を詠んだ連作詩は、第3の星・ルーイ、第4の星・ローザへと続きます。

<ルーイ>

遠くの方から、新たに ひとつの星が輝きわたる。

(他の星たちに負けぬほど明るく)

その喜びに満ちた微笑みは、魂を勇気づけてくれる。

たとえ雷鳴が轟き、 困難という名の嵐がしばし吹き荒れようとも。

光り輝く人よ、それは君のことだ。

太陽の光を宿したその瞳、

そして、天使たちでさえ宝物にするであろう、その微笑み。

(他の星たちに負けぬほど明るく)

その喜びに満ちた微笑みは、魂を勇気づけてくれる。

たとえ雷鳴が轟き、 困難という名の嵐がしばし吹き荒れようとも。

光り輝く人よ、それは君のことだ。

太陽の光を宿したその瞳、

そして、天使たちでさえ宝物にするであろう、その微笑み。

<ローザ>

もう戻らねばならぬ時間だ。

だが私は今も、 星のちりばめられた天の天蓋を見つめている。

そこには、清らかで淡い光を放つ一つの星が見える。

その輝きは、あの「輝かしき七星」の中でも 決して見劣りするものではない。

それは何に似ているだろうか。

明るく、清らかなバラのつぼみ。

私の目に映る、バラを司る天使のようだ。

立ち去る間際、私はそよ風の中にそっと囁く。

「愛しき友よ、かわいいバラのつぼみよ、どうか私のことを忘れないで」

だが私は今も、 星のちりばめられた天の天蓋を見つめている。

そこには、清らかで淡い光を放つ一つの星が見える。

その輝きは、あの「輝かしき七星」の中でも 決して見劣りするものではない。

それは何に似ているだろうか。

明るく、清らかなバラのつぼみ。

私の目に映る、バラを司る天使のようだ。

立ち去る間際、私はそよ風の中にそっと囁く。

「愛しき友よ、かわいいバラのつぼみよ、どうか私のことを忘れないで」

恋愛詩と見まごうばかりの女性崇拝の美辞が続きます。ステロタイプな表現も多く、とびきりの名詩とは思えませんけれど、これがヴィクトリア朝の教養層の文芸作法なのでしょう(何となくですが、作者はオックスブリッジの学生、あるいは卒業生のような気がします)。それに今でこそ陳腐に感じられても、往時はもっと清新な感じが伴ったことでしょう。

★

これまで名前の出た年長の4人に続いて、年下の3人は「The Children」のタイトルで一括されています(表題上の3つの星に注目)。彼女らが「その他おおぜい」扱いなのは、詩を献じるにはまだ幼い、文字どおり「子供たち」だったからだと想像します。

<子供たち>

それから私は、去り際にふと思った。

暗い地上から、頭上の輝く星々を仰ぎ見て。

この世はいかに冷たく、不親切で、不実なことか。

愛しき子供たちよ、

君たちの心根とはなんと懸け離れていることだろう。

世界は本心を悟られまいと仮面を被るが、

子供の心は、自らの秘めた思いをありのままに差し出す。

君たちこそが星々だ。

その鮮やかな輝きは、俗世に生きる者の心を導き、

暗闇から光の中へと連れ出してくれるのだ。

暗い地上から、頭上の輝く星々を仰ぎ見て。

この世はいかに冷たく、不親切で、不実なことか。

愛しき子供たちよ、

君たちの心根とはなんと懸け離れていることだろう。

世界は本心を悟られまいと仮面を被るが、

子供の心は、自らの秘めた思いをありのままに差し出す。

君たちこそが星々だ。

その鮮やかな輝きは、俗世に生きる者の心を導き、

暗闇から光の中へと連れ出してくれるのだ。

本書の末尾は、こんな言葉で結ばれています。

(すぐ上の画像の拡大)

<結び>

さて、これでお別れだ。

さて、これでお別れだ。

どうか悪く思わないでおくれ。

(今はちょうど、クリスマスの季節だから)

(今はちょうど、クリスマスの季節だから)

君たち全員に、これを贈らせてもらうよ。

それは――― *

それは――― *

【編者注】 おそらく作者は、最後の一語を書く前に眠りに落ちてしまったようです。何が彼をこれほど夢見心地にさせたのか、私には本当のところはわかりません。 ―― 編者より

伏せ字扱いの箇所、原文では「I send you all a ------*」となっていて、そこに注が付けられています。もちろん「編者」とは作者本人に他ならず、一種の照れ隠しの修辞でしょう。ここに入る言葉は、おそらく「kiss」。この辺のユーモア感覚も、元祖『アリス』を連想させます。

★

この詩に登場する星は、天文学が対象とする天体とは大いに異なります。

でも、物理的実体を伴わないから「無い」とも言えません。それは心理的にやっぱり「有る」ものです。

人は自分の中にある光や影を天体に投影し、そうやって生み出された「人の似姿としての星」に憧れたり、それを畏れたりします。その思いはロマンチックな詩に限らず、天体観望や天体写真の撮影に励む現代の天文ファンにも分有されているし、あるいはひょっとしてプロの研究者の心の底にも潜んでいるのかもしれません。

「星ごころ」とは結句そういうものではなかろうか…と、いきなり風呂敷を広げますが、もう一人のアリスに導かれて思いました。

【余談】

さて、ここで告白です。

本書の英語は古風な詩文なので、私にはちょっと難しくて、今回はAIの助けを借りました。その結果は上に見る通り、実に驚くべきものでした。彼は古語に堪能で、文学的比喩やユーモアを十二分に解して、たちどころに日本語訳を作ってくれました。この詩の作者が年上の従兄ないし一家の家庭教師だろうと推測したのも、最後の一語が「kiss」だと見抜いたのも彼です。私は半ば恐怖すら覚えました。

インターネットという基盤が作られ、SNSというメディアが生れ、スマホというデバイスが登場し、そして今や生成AIが異常な発達を遂げつつあります。私はそのすべてをリアルタイムで経験しました。ひとりの人間の一生にも満たない、ごく短期間ですべてが起こったのです。

これから人間とその社会が否応なく経験するであろう変革の帰結は分かりません。

でも、そこから新たなプロメテウスの神話が生れることは間違いないでしょう。

クリスマスに寄せて…もう一人のアリス(中編) ― 2025年12月26日 17時03分36秒

今日は仕事納め。早々に仕事を切り上げて、日の高いうちに家路につきました。

昨日の雨で空は青く澄み、光がキラキラした粒のようです。

しかし風はとても冷たく、時々ごうごうと樹をゆらしました。

この時期の「明るく冷たい日」が私は好きで、しみじみ一年の終わりを感じました。

★

さて、昨日のつづき。

この本は本文わずか7頁ですが、冒頭に立派な「序文」があります(序文は1頁半にわたります)。以下、試訳(適宜太字)。

<序>

日は沈み、薄暗き夜が 空にそのマントを広げた。

月もなく、星もまた、人の目には見えぬ。

日は沈み、薄暗き夜が 空にそのマントを広げた。

月もなく、星もまた、人の目には見えぬ。

人々が眠りにつき、一日の過酷な労苦に 疲れ果てた体を休めている間、

学生はただ独り、本を読み、「真夜中の灯火(ともしび)」を燃やし続ける。

やがて本は閉じられた。―― 彼は表へ歩み出し、 天の穹窿を仰ぎ見る。

星は見えず、その夜は月さえも 光を授けてはくれなかった。

歩みを進めるにつれ、彼の心には悲しみが満ち、 魂には重苦しい影が差す。

「この果てしない営みは、いつ終わるのだろうか」

「いつになったら、目的地へ辿り着くのか」

そう沈思に耽っているとき、一つの星が顔を覗かせた。

そして、次から次へと星々が現れる。

新たな勇気が湧き上がり、思考は流れ、

次のような言葉となって溢れ出した。

末尾の一句、「次のような言葉となって溢れ出した」というのは、すなわちこの後に続く一連の詩を指します。

ご覧の通り、本書は元祖『アリス』のようなナンセンス・ストーリーとは違って、結構まじめな調子で書かれています。でも、表紙の「Dedicated (without permission) to」のフレーズに漂う調子を考えると。著者はやはりユーモアを解する人だったでしょう。

全体の主語は「学生(the student)」で、著者は7人姉妹のお父さんではなく(最初はその可能性も考えました)、一人の青年であることを物語っています。そもそもお父さんだったら、上の4人の名前だけ出して、下の3人は「その他大勢」みたいな書き方はしないでしょう。ある人に言わせれば、著者は一家と親しい年上の従兄、あるいは姉妹の家庭教師ではないか…というのですが、その辺が正解のように思います。

★

まず最初は長女・アリスに献じられた詩です。

<アリス>

そよ風に運ばれ、 私の心の奥底にまで届くあの音は何だろう。

またしても聞こえてきた。

そして私は その場を立ち去りがたく、足を止める。

そよ風に運ばれ、 私の心の奥底にまで届くあの音は何だろう。

またしても聞こえてきた。

そして私は その場を立ち去りがたく、足を止める。

ああ! それは君の甘い歌声が奏でる調べ。

夢を見るまで私たちを癒やしてくれる鳥のさえずりのようだ。

目覚めて、その響きが止んでしまったとき、

この世がいかに悲しく見えてしまうことか。

君こそが、その声を放つ星なのだ。

君の穏やかな光は、私の不安をすべて消し去ってくれる。

「天球の音楽」を絶えず導いているのは、

君の穏やかな光は、私の不安をすべて消し去ってくれる。

「天球の音楽」を絶えず導いているのは、

私には君であるように思えるのだ。

アリスは「天球の音楽」を甘美に歌う星だというのです。

序文では姉妹が「暗夜に現れ、青年を勇気づけた星たち」にたとえられましたが、詩の中でも、姉妹はそれぞれ星になぞらえて称賛されています。

★

続いて、次女・アンに贈る詩。

<アン>

その昔、澄み渡る青き湖のほとりに、 一人の佳人が住んでいたという。

その湖面は、彼女の穏やかで美しい瞳のように、

その昔、澄み渡る青き湖のほとりに、 一人の佳人が住んでいたという。

その湖面は、彼女の穏やかで美しい瞳のように、

天空の弧からその色を写し取っていた。

そして彼女の肩には、混じりけのない黄金の波が、

太陽の光に染まった泉のように溢れていた。

幼き頃から、その最期の日まで、彼女は麗しかった。

幼き頃から、その最期の日まで、彼女は麗しかった。

この二番目の星が、私にその面影を思い出させる。

だが、その星は、かつての彼女の顔よりもなお明るい。

黄金の髪をなびかせたあの佳人も、確かに愛らしかった。

けれど、私にとっては、君の面差しの方がはるかに愛おしい。

文中、「二番目の星」とあるのは、言うまでもなくアンのことです。

星の7人姉妹といえば、プレアデスを連想しますが、この詩集は7人姉妹を北斗七星にたとえていて、次女のアンを「二番目の星」と呼んだのでしょう。

★

この続きは、「後編」にゆずりますが、こうしたロマン主義全開の情調にはピンとくるものがあります。すなわち「星空浪漫、明治から大正へ」と題して、(1)(2)(3)の3回にわたって書いたことと、これは地続きだと思います。

佳人の面影に星の美を重ねる。

あるいは、星の光の向こうに麗しい人を思い浮かべる。

こうした文学的趣向が日本に移植されて、明治浪漫派の星菫趣味を生み、そこから野尻抱影や山本一清も育っていきました。それを考えると、この無名子の詩心は、まんざら現代の我々と無縁ではありません。

(この項つづく。次回完結予定)

クリスマスに寄せて…もう一人のアリス(前編) ― 2025年12月25日 18時52分49秒

1862年の夏、筆名「ルイス・キャロル」で知られる、オックスフォードの数学講師、チャールズ・ラトウィッジ・ドジソン(1832-1898)は、先輩上司の娘であるリデル家の三姉妹とピクニックに出かけ、そこで彼が子どもたちに語って聞かせたたお話しが元になって、あの『不思議の国のアリス』(1865)が生まれたことはよく知られます。

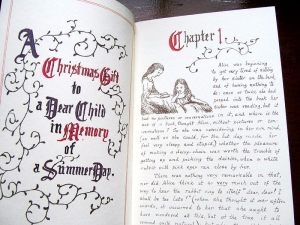

『不思議の国のアリス』が商業出版される前年に当たる1864年、ドジソンはリデル家の次女、アリス・リデルの求めに応じて、手書きの物語『地下の国のアリス』を完成させ、これをアリスへのクリスマス・プレゼントとしました。言うまでもなく、これが『不思議の国のアリス』の原型であり、挿絵も文字もドジソンの肉筆という、世界でたった一冊の珍本です。これは後に富豪たちの手から手へと渡り、最終的に大英図書館の蔵書となりました。

(『不思議の国のアリス・オリジナル』と題して、1987年に刊行された『地下の国のアリス』の原本複製)

★

同時代のイギリスには、ドジソンと似たようなマインドの人が他にもいたのでしょう、先日…といっても、ずいぶん前ですが、不思議な本を目にしました。

(判型は新書版よりわずかに大きいサイズ)

ごく薄手の本ですが、総革装で、天地と小口に金箔を押した、いわゆる「三方金」の立派な造本です。表紙に光る金文字は、「A. A. L. R. とその姉妹たちに(許しを得ることなく)捧ぐ」。

見返しも至極上質の模様紙で、この本に込められた愛情のほどが察せられます。全体の感じは、この本がヴィクトリア朝中期、まさに『アリス』と同時代の作であることを窺わせます。

これがタイトルページ。

題して、『Septentriones. A Christmas Vision(北斗七星。あるクリスマスの夢)』。

ご覧のとおり、本書は挿絵も文字もすべて手描きで、まさに『地下の国のアリス』と同工の作品です。そして本を捧げられた「A. A. L. R.」とは、「Alice, Ann, Louie, Rosa」の4人の頭文字で、これまたアリスつながり。3番目のルーイは男女両用の名前ですが、その内容からやっぱり女の子らしく、こちらのアリスは、「その姉妹たち」も含めて、女の子ばかりのきょうだい――タイトルの「北斗七星」から察するに7人姉妹――の長女なのでしょう。

ちなみに、ドジソンの小さな友人・アリスの方は、長女ロリーナ (Lorina)、次女アリス(Alice)、三女イーディス (Edith) の有名な三姉妹以外に、2人の兄、2人の妹、3人の弟がおり、早世した兄と弟を除くと8人兄弟姉妹の3番目でした。当時の人は実に多産です。

★

これがドジソンの作品だったらすごいのですが、まあそんなことはなくて、無名の人物の筆のすさびに過ぎませんが、そこに漂うフレーバーは、ドジソンの『アリス』の世界を彷彿とさせ、興味は尽きません(それとも当時は、お手製の本をクリスマスにプレゼントするのが流行ってたんでしょうか)。

そして、私がこの本に興味を覚えたのは、そればかりではなく、これが姉妹を星になぞらえた、一種の「夜想詩集」だったからです。

(次回、本の中身を見てみます。この項つづく)

最近のコメント