街と星…美しい星座カード(後編) ― 2025年09月22日 18時49分51秒

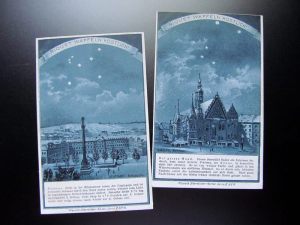

昨日は「リケット星図カード」の第1 シリーズのNo.2、4、5の3枚を載せました。このシリーズで私が持っているのは、この3枚だけです。しかしこのシリーズはたぶん12枚セットだろうと思います。というのは、シリーズ中のNo.12のカードが、他のカードのような星座ではなく、彗星の絵になっていて、これが最後のスペシャルカードだと推測されるからです。

(1858年に出現したドナティ彗星。前景はフランクフルトの大聖堂)

この“スペシャルカード”は、他に競り合う人がいて、落札し損ねました(参考として画像だけ保存しておきました)。

★

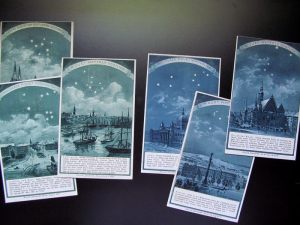

そして。これが第1シリーズということは、当然第2シリーズもあるわけで、私は第2シリーズも3枚だけ持っています。

上は第2シリーズのNo.11、ライプツィヒの帝国裁判所としし座。

おそらく第2シリーズも12枚セットで、「リケット星図カード」は全体で24枚、あるいはさらに第3シリーズも加えて、全36枚で構成されていたと想像します(何せドイツから見える星座限定ですから、全天の星座を網羅する必要はないわけです)。

左はシュトゥットガルトのシュロス広場を見下ろすペルセウス座(No.10)、右は現ポーランドのヴロツワフ(当時はドイツ領・ブレスラウ)市庁舎とおおいぬ座(No.9)。

(この3枚の裏面は共通)

★

第1シリーズと第2シリーズを比べると、前者は浅緑、後者は青みの勝った縹(はなだ)色で、こうした寒色系の色遣いのうまさも、その美しさの要因です。

そして「星景画」として見たとき、このカードセットには、実はもう一つ著しい特徴があります。それはダンキンの『真夜中の空』や、ギユマンの『天空』には見られない、「或る物」の存在です。

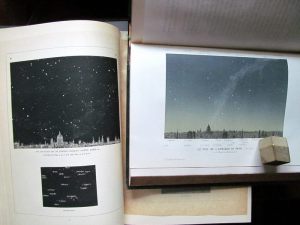

(左『真夜中の空』、右『天空』より)

比べればすぐにお分かりでしょうが、それは「雲」です。

実際、月の明るい晩には、夜の雲が美しく眺められることがあります。

しかし、星空を眺めるには雲がないほうがいいし、そもそも雲がくっきり見えるほど月の明るい晩は、星がよく見えません。

したがって、自ら微光を発しているかのような、この繊細な雲と、美しい星々の取り合せは、現実にはありえない光景であり、そのシュールな幻想味が、このシリーズの言い知れぬ魅力だと思います。

★

これはいつかコンプリートしたいですが、残り少ない人生の中で、果たしてそのチャンスが巡ってくるかどうか、少し弱気な自分もいます。

奈良の女とは ― 2025年09月23日 08時38分37秒

NHKのサイトに「【演説全文】高市早苗氏 自民党総裁選挙」というのが掲載されていました(9月22日付)。

冒頭の馬だか鹿だかのくだり、あるいは家持の和歌の珍妙な披露(ご本人も「下手ですが」と断っています)に批判が集まっていますが、その下をずーっと読んでいくと、高市氏はこんなことも述べています。

「坂本龍馬が言いました。3つ年上の乙女姉さんに宛てた手紙です。「日本を今一度せんたくいたし申候」。高市早苗これを頂きます。日本をいま一度、洗濯します。長いことかけてたまった染みや汚れ、すっきりさせます。公平で公正な日本を実現して若い方に「ああよかった」と思ってもらえるようにします。そのため、私、高市早苗は決意を強く、まっすぐに立って推進してまいります。」

破顔一笑…という表現は、こういうときに使うのか使わないのか分明ではありませんが、私が大笑いしたのは事実です。どうも高市氏は、ご自身もまた染みや汚れだとは露ほども思われてないようです。まあ、こんなところでダシにされた龍馬もいい迷惑でしょうが、少なくとも龍馬のこのセリフを、権力側の人間が口にするのはいかにも変だし、その珍妙さを自覚しない高市という人も、ずいぶん変な人だと思います。

★

ところで、テレビで高市氏を見るたびに、「醜怪」という言葉が私の脳裏に浮かびます。若い頃の写真を拝見すると、特に醜怪でもない、普通の人のように見えますが、年を重ねるとともに醜怪化している感があって、これは私自身の中に潜在するルッキズムやエイジズムのバイアスを考慮しても、なお強く残る印象です。

そして「40歳を過ぎたら自分の顔に責任を持て」というリンカーンの言葉に頷いたりするわけですが、ふとこの言葉の出典が気になりました。

探してみると、やっぱりその点を気にする人がいて、詳細な探索が既に行われていました。

■ Quote Origin: When You Are Young, You Have the Face Your Parents Gave You. After You Are Forty, You Have the Face You Deserve

確度の高い情報によれば、この言葉(に類するエピソード)は、リンカーン政権で財務長官を務めたエドウィン・M・スタントンに帰せられるべきもので、オリジナルの表現では「40歳」ではなく「50歳」だったとのことです。

ただし、その調査の過程で浮かび上がったのは、この「顔かたちは両親や神様から授かったものだが、人相にはその人の経験や生き様が表れる」という見解は、時代や国を超えて多くの人が述べており、上記コラムの結論も、「この変化に富んだ格言群は、その表現の多様性ゆえに、その起源を辿ることが困難であった。1891年の引用は、エドウィン・M・スタントンが1865年頃にこの短い格言を創作したことを示唆している。」というものでした。

それらの格言群が述べる「自分の顔に責任を持つべき年齢」は、20歳、30歳、40歳、50歳、60歳とだいぶ幅がありますが、まあどの年代でも、その年代なりの生きざまが顔に出る…というのが先人の意見なのでしょう。

いずれにしても、64歳となられた高市氏は、どの説に従っても自分の顔に責任を持つべきであり、その醜怪な印象は、氏の生き様の反映に他ならない…というのが私の個人的意見です。

キトラの星宿早見箱 ― 2025年09月24日 19時33分48秒

奈良といえば、キトラ古墳に描かれた天文図を元にした星座早見盤、その名も「星宿早見箱」という素敵な品があります。

(表紙サイズは縦横13cm)

(「箱」というだけあって、本体はかなり厚みがあります)

本体にはコピーライト表示がありませんが、ニュースリリースは2年前、令和5年2月なので、発行されたのも同時期でしょう。

■キトラ古墳壁画発見40年/『天文図』星宿早見箱が完成しました!

(表紙を開けたところ)

使い方はふつうの星座早見盤と同じです。ただし、そこでクルクル回る盤は、キトラ古墳の天井壁画の撮影画像(壁画円盤)と、それをトレースして復元した天文図盤(壁画トレース円盤)の2枚です(早見箱にはこの2枚の盤が付属し、交互に取り換えて操作することができます)。

(壁画円盤の一部拡大)

箱の説明書きを読むと、

☆星宿早見箱の日時について

石室の天井に天文図が描かれた西暦700年頃の日時で早見盤を作成しましたが、現在のカレンダー(グレゴリオ暦)と時刻で表記しております。

石室の天井に天文図が描かれた西暦700年頃の日時で早見盤を作成しましたが、現在のカレンダー(グレゴリオ暦)と時刻で表記しております。

☆星空のズレについて

地球の歳差運動(コマの首振りと同じ現象)のため、当時の星空の星の位置は、現在の星空とズレています。現在の星座早見盤と、星の位置を比較してみましょう!

地球の歳差運動(コマの首振りと同じ現象)のため、当時の星空の星の位置は、現在の星空とズレています。現在の星座早見盤と、星の位置を比較してみましょう!

…とあるので、さっそく星の位置を比較してみます。

【※2025.9.27付記 以下、星図の異同を比較しやすいよう画像を貼り換え、文章を一部改めました。】

ここでは後述の理由により、2月21日の21時の星空を眺めることにし、現代の早見盤(1986年発行の三省堂「新星座早見」)も、同月同日同時刻に合わせてみます。

(右側の三省堂の星座早見では、画面中央「+」マークの連なりが子午線です)

目印として、鬼宿の中央にある積尸気(せきしき)、すなわちかに座のプレセペ星団と、参宿(オリオン座)の位置に注目してください。

両者を比較すると、西暦700年の空では、積尸気(プレセペ星団)は、南中時刻をやや過ぎたあたり。対する現代の空では、まだ子午線の手前にあって、南中までは間があります。参宿(オリオン座)も、現代の空では中天高くかかっているのに、1300年前の空ではずいぶん西に傾いて、間もなく地平線に沈みそうです。

要するに、この1300年間で「星時計」の針は、顕著に巻き戻されているわけです。

★

ここで、より正確な比較のために、プラネタリウムソフト「ステラナビゲーターLite」で、当時と今の空を再現してみます。

(左:明日香村から見た西暦700年2月21日21時の空、右:同じく2025年の空)

2月21日21時を選んだのは、西暦700年の空では、ちょうどこのときプレセペ星団が南中するからです。しかしキトラの星宿早見箱では、上記のとおりピタリ南中とはいかず、その表示は正確さを欠きます。

キトラ天文図は、星の概略位置をフリーハンドで示しただけのものですから、それもやむを得ません。それでも、1300年間で「星時計」の針が、これぐらい巻き戻っているという結論は動かず、「世界で最も古い科学的星図」(※)の名に恥じません。

★

以下、書かでものことではありますが、それにしても…と思います。

大陸や半島と活発に交流し、異国の文化を摂取することに殊のほか熱心だった飛鳥・天平の人々のことを思うと、「奈良の女」を名乗り「大和で育った」ことを誇りつつ、排外主義を唱えることが、いかに矛盾に満ちた振る舞いであることか。

それもこれも、本朝が「日出ずる国」から「日没する国」へと転じた証かもしれず、まこと紅葉踏みわけ鳴く鹿の声きく時ぞ秋は悲しき…の感が深いです。

(※)李亮(著)・望月暢子(訳)『中国古星図』、科学出版社東京(2024)、p.186 )

庭の倫理と法理 ― 2025年09月27日 14時06分14秒

庭にスズメバチが巣を作りました。

数日前まで気付きませんでしたが、いつのまにか大きな巣ができていました。

スズメバチの姿は前から目にしていましたが、どこか他所から飛んできたんだろう…ぐらいに思って、あまり気に懸けずにいました。しかし、このあいだ庭木を切ろうとしたら、2匹のハチが同じ場所から飛び立ったので、ようやく巣の存在に気付いたわけです。

(巣の直径は約20cm 。1匹が巣の入口を守っています)

この時期、ハイキング中の人が襲われたりしてニュースになるのは、攻撃性の強いオオスズメバチで、庭にいるのはコガタスズメバチですが、コガタと言っても、それはオオスズメバチと比べての話で、普通に考えれば十分大型です。しかも見た目がオオスズメバチそっくりなので、端的に言って怖いです。

(オオスズメバチ)

これでは枕を高くして眠れんぞ…と思って、ハチ用防護服と専用の殺虫剤をアマゾンで注文しました。

★

しかし、その到着を待つ間に、「待てよ…」と思いました。

私とハチはこの夏の間、ずっと平和裏に共存してきました。コロニーの拡大期も、先日不用意に巣に近づいた時も、彼らがこちらに積極的に害をなすことはありませんでした。

これはコガタスズメバチならではの事情が大きいようです。

「本来は攻撃性の低い種で、巣がある木を揺らすなどしない限り、知らずに巣に近づいても警告すらしてきません。〔…〕蜂の活動が盛んになる頃の巣でも、バレーボールより小さめくらいの大きさから、せいぜいバスケットボールくらいの大きさまでで、オオスズメバチやキイロスズメバチの巣に比べてはるかに小型です。

事前に巣の存在に気がついたなら、巣のある木に震動を与えないとか、数メートル以内に近づくことを避けるようにしておけば、本種に刺されることはほぼないと思われます。

〔…〕女王蜂1匹による単独営巣期や、まだ働き蜂の数が少ない時期であれば、駆除は容易です。特に近づくこともない場所であれば、無理をして駆除を行う必要はありません。」

事前に巣の存在に気がついたなら、巣のある木に震動を与えないとか、数メートル以内に近づくことを避けるようにしておけば、本種に刺されることはほぼないと思われます。

〔…〕女王蜂1匹による単独営巣期や、まだ働き蜂の数が少ない時期であれば、駆除は容易です。特に近づくこともない場所であれば、無理をして駆除を行う必要はありません。」

見かけは怖いですが、ずいぶんおとなしい種類のようです。

さらにその生活史をひも解けば、10月に新たな女王バチと雄バチが巣を離れたあと、残った働きバチも順次寿命が尽きて、11月後半には空っぽの巣だけが残る…ということのようです。

★

話は変わりますが、私は広島・長崎への原爆投下は倫理的に間違った行為であり、それを決定したトルーマン大統領とその周辺は、人道に対する罪を免れないと思います。

しかし、もちろんアメリカにも言い分はあるでしょう。

「原爆投下は、何も『平和に暮らしている無辜の民』を狙って落としたわけじゃない。あのとき日本とアメリカは戦争をしていたんだ。真珠湾以降、一体どれだけ多くのアメリカ人の血が流れたと思っているのか。戦争は遊びじゃない。強力な武器で戦争を早く終えることができるなら、むしろ積極的に使うべきじゃないか」

…とかなんとか。

だからといって非戦闘員を、ましてや小さな子供やお年寄りを、一瞬の業火で焼き殺していいはずがないし、原爆を落とさなくたって、あの時点で日本が既に継戦不能であったことは、日米双方の目に明らかだったので、原爆投下は不必要な殺戮行為以外の何物でもありません。

★

そのことを思うと、私がスズメバチに行おうとしていることは、倫理的に到底容認できないでしょう。何しろその行動理由は、単なる「漠然とした不安」のみで、アメリカの「屁理屈」にすら及ばないのですから。

スズメバチにはスズメバチの生活があり、その生活史の環はまもなく閉じられようとしています。それまで待っていけない理由はないので、殺虫剤の使用は当面見合わせることにしました。

★

仮に今後、スズメバチと私の間に新たな軋轢が生じたら?

そのときこそ、私は手元にある強力な矛と盾をふるうことになるでしょう。

私の行為に、アメリカの“蛮行”と違う点があるとすれば、この庭は私のテリトリーであり、私には相手を合法的に排除する権利がある…という点ですが、動物法廷が開かれたとして、その主張がどこまで認められるかはわかりません。(スズメバチ側も同様の論陣を張ってくる可能性があります。)

ガラスの海(前編) ― 2025年09月30日 06時31分27秒

しばらく前から机の上に置かれているガラスのオブジェ、ないしペーパーウェイト。

(高さは約11cm)

その外形は、底面が菱形の四角錐を底面に平行な面で切った「四角錐台」形をしています。ガラスの中に複雑な模様が見えていますが、これがなかなか写真に撮りにくいです。

その色は青から緑、金から虹色へと変化し、その形もガラスの内面に反射して、いろいろ複雑な表情を見せます。

底面には作者のサインが彫られていて、ちょっと読みにくいですが、これはアメリカのガラス工芸作家、Michael O'Keefe 氏の1998年の作品です。氏の作品については以下のページに解説がありました。

■Mostly Glass Gallery: Michael O'Keefe

オキーフ氏の作品は、表面に金属薄膜を蒸着したダイクロイック・ガラス(ダイクロイックとは「二色性」の意)を応用したもので、その変幻する複雑な色合いは、金属薄膜による光の干渉から生じます。

このオブジェはご覧のとおり、なかなか美しいものですが、この品を手にしたのは、単に美しいという以上に、そこに「ガラスの海」を連想したからです。

(この項つづく)

最近のコメント