地質古玩を愛でる ― 2025年11月01日 08時32分00秒

パリの博物系古書店、アラン・ブリウ書店から、メールで新着カタログのお知らせをいただきました。カタログはオンラインで公開されているので、リンクを張っておきます。オールカラー113頁、PDFファイルで約29MBという堂々たるものです(ダウンロードにちょっと時間がかかります)。

今回は題して「Les Archives de la Terre(大地のアーカイブ)」、すなわち地質学特集です。

昔の鉱物趣味の徒必携の吹管分析セットに始まり、各種測量機器、色鮮やかな地質図、化石図譜、古生物学関連書…等々、主に18世紀から20世紀初頭に至る「地質古玩」の品々が紹介されています。もちろん商品カタログなので、すべて売り物です。

(上記カタログの一頁)

大地の歴史と真剣に向き合った古の学者たちの蘊奥(うんおう)と、地質学という学問が放つ香気に、わけもなく惹かれる自分がいます。「ああ、いいなあ…」と、眺めるだけでも大いなる眼福ですので、ここにそのお裾分けをさせていただきます。

★

カタログを見て「おや?」と思ったのは、地質学と不可分であるはずの鉱物学関係の書籍が、今号にはまったく載っていないことです。したがって、日本でも人気のアンティーク鉱物画を収めた書籍類は、ここには含まれません。たぶん、それはそれで別に一冊のカタログを編むだけのボリュームがあるので、割愛されたのでしょう。

あるいは geology と mineralogy は、フランスの博物趣味の徒にとっては、日本よりも「別物感」が相対的に濃いのか? でも、日本の鉱物好きの人も、その色形は大いに愛でるものの、地質学にはあまり関心がない…という人も一定数いるはずなので、それほど違いはないのかな?とも思うし、この辺の事情は、その道(どの道?)の人にお聞きしてみたいところです。

『天文論』の美麗な世界 ― 2025年11月02日 16時38分16秒

ときに、先日紹介した『天球について』【LINK】もそうでしたが、貴重な古典籍のファクシミリ版(複製本)は常に一定の需要があるので、それらを扱う専門の出版社や販売会社が世間にはあります。

たとえば、ファクシミリ版を探すとき、決まって上位に出てくる会社に「Facsimile Finder」という会社があります。

まだ年若いジョバンニ・スコルチオーニ氏をリーダーとし、サンマリノに拠点を置く小さな販売会社ですが、その情報量はすばらしく、同社のサイトで、「Astronomy-Astrology」をキーにしてテーマ検索すると【LINK】、今日現在50件がヒットします。残念ながら、その多くは入荷待ち状態で、ただちに購入できるわけではありませんが、マーケットに流通しているファクシミリ版の概要を知るには十分です。

仮に「美しい天文古書100選」を編むとしたら、こうした中世~ルネサンスの写本類もぜひ含めたいところです。もちろんそのオリジナルを手にするわけにはいきませんが、ファクシミリ版なら、手に取ってページをめくることも、書棚に並べることも自由にできるわけです。

★

その中には本当に驚くほど美しい本があります。

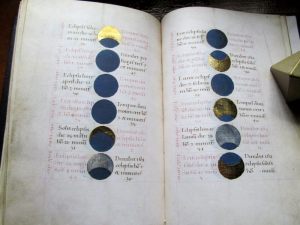

たとえば1478年頃に制作された、クリスティアヌス・プロリアヌス作『天文論』(Christianus Prolianus、『Astronomia』)。現在はイギリスのライランズ図書館が所蔵しますが、その前はクロウフォード・ライブラリー【参考LINK】に収まっていた時期もあり、さらにその前は、あの中世趣味の鼓吹者、ウィリアム・モリスの手元にあったとか。

「白いブドウ蔓」という意味の「white vine-stem(英)」ないし「bianchi girari(伊)」と呼ばれる飾り文字をふんだんに用い、カリグラフィーには軽快な「ヒューマニスト小文字体(Humanist minuscule)」を採用した、イタリア・ルネサンスの精華といえる美本です。

その精巧なファクシミリ版は、イマーゴ社(伊)から2019年に出ました。

当時は1ドル110円ぐらいの時期でしたが、それでもこの本を手に入れるには、長期間お粥をすする必要があったので、これが現在のレートだったら、とても入手は無理だったでしょう。まあタイミングも良かったし、お粥をすすった甲斐があるというものです。

上の画像の左に写っているのは付属の解説書で、例によってイタリア語なので、なかなか読み取りがたいです。しかし、『天文論』は眺めるだけでも、十二分に喜びを与えてくれます。

上でリンクした、Facsimile Finder の紹介ページには、精細な写真と、さらには動画も載っているので、私のヘナチョコ写真よりも、そちらをご覧いただきたいですが、大いに自慢したい気持ちもあり、何枚か貼っておきます。

私の身には過ぎたる品と思いつつ、でも「美しい天文古書100選」からは絶対に落とせぬ一冊だと信じます。

ヴァーツラフ王のいとも豪華なる天文書 ― 2025年11月04日 18時33分18秒

前回に続いて、ファクシミリ版から「美しい天文古書100選」の候補を見てみます。

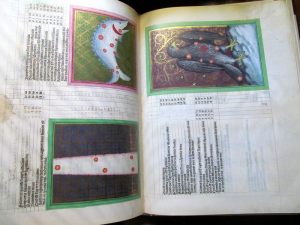

今回眺めるのは、現在、ミュンヘンのバイエルン州立図書館が所蔵する、『ヴァーツラフ4世のための天文選集』。

ご覧のとおり巨大な本で、表紙サイズは縦50cm近くあります。

例によって Facsimile Finder の該当ページにリンクを張っておきます。

この本を献じられたのは、ボヘミア王ヴァーツラフ4世(1361— 1419/在位1378-1419)で、彼は神聖ローマ帝国ドイツ王(在位1376-1400)の地位を兼帯し、「ヴェンツェル」というドイツ名でも知られます(ドイツ王であることは、同時に神聖ローマ帝国の君主たることを意味しましたが、彼はローマ教皇から正式な戴冠を受けなかったため、「神聖ローマ皇帝」を名乗ることはできませんでした)。

彼のためにプラハの宮廷で制作されたのが、この極美の写本で、制作年代は彼がドイツ王を退いた1400年以降のことなので、特に『ヴァーツラフ4世のための…』と冠称するのでしょう。

内容は、全体が鮮やかな絵具と金箔で彩飾され、とにかく豪華の一言に尽きます。

天文学へのインパクトという点では、もちろんコペルニクスやガリレオの著作の方が、はるかに重要なわけですが、ビジュアルな美しさでは、彼らもこうした豪華本に一歩譲らざるを得ません。

こうした詳しい星表と星図は、中世以降、アラビア経由で流入した天文学の新展開を物語っています。

もちろんコペルニクス以前なので、そこで説かれる宇宙は、地球を中心とする多層天球構造です。

そしてなんといっても、時代は占星術ブーム。

本書の多くが占星術の解説に割かれている…と想像するんですが、ここでもドイツ語の解説書に阻まれて、詳しい内容は不明です。でも絵柄からは、そんなふうに読み取れます。

このファクシミリ版は、2018年に『Astronomisch-Astrologischer Codex König Wenzels IV』の題名で、チューリッヒのBelser Verlag 社から出ました。

★

ところで、ウィキペディアの「ヴェンツェル」の項を読むと、彼の人物評が、「とにかく評判の悪い人物で、無能、怠惰、酔っ払い、短気など数々の欠点が挙げられている。〔…〕分別の無さも見られ」…云々と書かれています。

なんだかしょうもない王様ですが、一方でプラハの王室図書館の拡充を図ったことが特筆されているので、本好きの王様だったのかもしれません。それと、チェコ市民には愛想よく振る舞ったので、チェコ国外では悪評でも、チェコでは意外に人気があったのだとか。

七度煎、今ひとたび ― 2025年11月08日 17時27分33秒

今日は珍しく実用記事です。

★

「橋本七度煎」というのをご存知でしょうか?

風邪に大変よく効く煎じ薬です。七度まで煎じて服用できるという、コストパフォーマンスのいい薬で、愛知県南知多町の「橋本七度煎株式会社」が製造販売していました。「していました」と過去形で書くのは、2017年に七度煎は製造中止となり、会社も翌年解散したからです。

七度煎は名古屋を中心に流通していた中部ローカルの薬なので、他の地方の人にはなじみがないと思いますが、こういうローカルな薬が戦前は多かった気がします。私は根っからの名古屋人ではないので、七度煎とのかかわりは人生の途中からですが、これが大層私の体質と舌に合って、いつも愛飲していました。

製造中止となってからは、買い置きしておいたのを小出しに使っていたのですが、先日、今年の二番風邪をひいた際、ついに最後の1パックを使い切りました(もちろん使用期限はとうに切れています)。七度煎は上に述べたようなわけで、もはや二度と手に入らない幻の薬なので、心底惜しい気がしましたが、背に腹は代えられません。七度煎専用に使っていた鍋を出してきて、いつもより懇ろに煎じ、謹んで服用しました。

★

私はわりと風邪をひきやすい体質なので、これから一体どうすればよいのか、まことに心細い気持ちです。

同じように感じる人は世間に大勢いるらしく、「橋本七度煎」で検索すると、「橋本七度煎に代わるもの」という日の丸薬局さんのページがトップに表示されます。

日の丸薬局さんでは、いずれも(株)和漢薬研究所が製造している、紫華栄(シカロン)と風治散(ふうじさん)を1包ずつ服用することを提唱されています。

まことに心強いアドバイス。調べたら我が家の近くの漢方薬局で、いずれも購入可能なことも分かりました。包数を合せるために紫華栄90包入りと、風治散の60包入りと30包入りを買うと、〆て29,040円也。1回あたり(各1包)323円というお値段です。

★

これでまずは一安心…と思いましたが、念のためその成分を確認しておきます。

橋本七度煎の原材料は、パッケージおよび同梱のチラシに明記されています。

表中にも注記しましたが、紫華栄3包(4.5g)中の生薬総量が14.66gになっていて、「あれ?」と思われると思いますが、これは例えば、オウギ(黄耆)0.25gとあるのは、実際には 黄耆乾燥エキス0.05gを、またシコン(紫根)7.5gとあるのは、同じく紫根乾燥エキス0.17gを使っているためです。ここでは橋本七度煎と比較するため、エキスにする前の植物体重量ですべて記載してあります。

表を見てただちに気づくのは、橋本七度煎は13種類の生薬を配合していますが、そのうち紫華栄・風治散と共通するのは、赤字で示した3種のみだということです。「これで代用になるのかなあ?」と一瞬思いましたが、生薬というのは、異なる種類が類似の効果を示したり、複数の薬を併せのむことで独自の効果を発揮したりするらしいので、全体の薬効で比べた場合は、これで橋本七度煎の代用たりうるということでしょう。

ただし、ここで気になることがあります。

薬ですから適切な薬効があればいいようなものですが、橋本七度煎に関しては、私はその香味をはなはだ好んでいるので、同じ匂いと味でないと、たぶん満足できないでしょう。はたして紫華栄+風治散の組み合わせが、それに応えてくれるかどうか? まだ飲んでないので何とも言えませんが、その点に一抹の不安を覚えます。

★

じっと腕組みをして、はたと気付いたのは、橋本七度煎のレシピは公になっているのだから、これに従えば同じものがたちどころにできるのではないか?ということです。

これに関しては、薬剤師法と薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)が絡んでくると思い、まずは県薬剤師会の薬事情報センターに問い合わせてみました(以下、文責は管理人)。

Q: 橋本七度煎のパッケージを薬局に持っていって、「これと同じものを作ってください」と頼むことは可能でしょうか?

A: 薬剤師は原則として医師の処方箋に基づかない調剤はできません。ですから基本的にダメです。

Q: ではここに挙がっている生薬をどこかで入手して、自分で調合するのはどうでしょう?

A: そこは非常にグレーな領域で、自分で調合して自分で飲むことは確かに可能です。しかしたとえ家族であっても、他人に飲ませると、ただちに違法になります。

A: 薬剤師は原則として医師の処方箋に基づかない調剤はできません。ですから基本的にダメです。

Q: ではここに挙がっている生薬をどこかで入手して、自分で調合するのはどうでしょう?

A: そこは非常にグレーな領域で、自分で調合して自分で飲むことは確かに可能です。しかしたとえ家族であっても、他人に飲ませると、ただちに違法になります。

なるほど。では次に江戸時代から続く老舗の漢方調剤薬局「H閣」に行って、やはり同様の質問をしてみました。

Q: 貴店でこれと同じものを作っていただくことはできますか?

A: 当店は予約制でして、まず医師とじっくり相談していただきます。その上で必要ならば、これと同じか、あるいは同様の効果のある別の処方をしますので、それに従ってお薬をお出しします。

Q: ちなみに、貴店の店頭でここにある生薬は全部揃いますか?

A: そうですねえ〔とチラシを眺めながら〕…今、阿仙薬と山奈はありませんので、問屋に注文しなければなりません。それ以外はすべてあります。ただ、いずれにしても医師とご相談いただくことが必要ですから、この名刺をお持ちください〔と名刺を頂戴しました〕。

A: 当店は予約制でして、まず医師とじっくり相談していただきます。その上で必要ならば、これと同じか、あるいは同様の効果のある別の処方をしますので、それに従ってお薬をお出しします。

Q: ちなみに、貴店の店頭でここにある生薬は全部揃いますか?

A: そうですねえ〔とチラシを眺めながら〕…今、阿仙薬と山奈はありませんので、問屋に注文しなければなりません。それ以外はすべてあります。ただ、いずれにしても医師とご相談いただくことが必要ですから、この名刺をお持ちください〔と名刺を頂戴しました〕。

★

…というわけで、すぐに七度煎を復活させることはできませんでしたが、一縷の望みはつながったわけです。

ことによったら、明治時代の薬学書でせっせ学んだ知識を生かし、魔法使いのお婆さんよろしく、自宅で七度煎が復活する日も近いぞ…と言いたいところですが、それはちょっと難しそうです(せっせと学んだというのは嘘です)。

(図版頁の右上、第61図が「阿仙薬 Acasia Catech Willd.」)

明治の生薬学の本 ― 2025年11月09日 14時41分50秒

昨日の記事の最後にチョロッと顔を出した本の書誌を改めて挙げておきます。

■大井玄洞(訳述)、勝山忠雄(校補)

『改訂 生薬学』

島村利助・英蘭堂(発兌)、第3版・明治20年(1887)〔初版・明治12年(1879)〕

『改訂 生薬学』

島村利助・英蘭堂(発兌)、第3版・明治20年(1887)〔初版・明治12年(1879)〕

(奥付)

本書については、2023年に開催された東京大学薬学図書館展示「近代日本における薬学の黎明―創始者たちの足跡―」の展示図録【LINK】に、簡にして要を得た解説があったので、お借りします。

「大井玄洞は安政 2(1855)年 2 月 15 日、加賀藩の儒医の子として生まれた。藩の明倫堂で学び、更に藩の道成館で英語を習得した後、大学南校に入学し、ドイツ語を学ん だ。明治 10 年(1877)5 月、東京大学医学部製薬学科に日本人教員が教える 2 年制の通学生制度が設置され、大井は製薬学、薬品学、勝山忠雄は調剤学を担当した。

明治 13(1880)年 2 月、Albert Wigand『Lehrbuch der Pharmakognosie』を参考に 教科書を作るに際し、ドイツ語の「Pharmakognosie」(これはギリシャ語の pharmakon (薬物)と gnosis(知識)からの造語)に「生薬学」という訳をあて、『生薬学』、『生薬学図譜』を刊行した。

その自序に「此書ハ独逸国マクトヒルヒ府ノ大学校教授ドクトル、アルベルト、ウイカンド氏撰著ノ生薬学フアルマコクノシー(本校学則ニ之ヲ薬品学ト云フ其字義穏当ナラザルニ似タリ故ニ生薬学ト改称ス)」と生薬学と訳した理由について述べている。」 (上掲図録p.6)

明治 13(1880)年 2 月、Albert Wigand『Lehrbuch der Pharmakognosie』を参考に 教科書を作るに際し、ドイツ語の「Pharmakognosie」(これはギリシャ語の pharmakon (薬物)と gnosis(知識)からの造語)に「生薬学」という訳をあて、『生薬学』、『生薬学図譜』を刊行した。

その自序に「此書ハ独逸国マクトヒルヒ府ノ大学校教授ドクトル、アルベルト、ウイカンド氏撰著ノ生薬学フアルマコクノシー(本校学則ニ之ヲ薬品学ト云フ其字義穏当ナラザルニ似タリ故ニ生薬学ト改称ス)」と生薬学と訳した理由について述べている。」 (上掲図録p.6)

「訳述」とあるように、本書はドイツの生薬学の教科書を元に、複数の関連書籍(いずれも独書)を参考に内容を補ったものです(ちなみに解説文中にある「マクトヒルヒ府」は、原文では「馬丁堡府」となっており、即ちマグデブルグのことです)。

(「自序」冒頭)

★

「生薬学」という名称そのものも、このとき大井が創案したものらしく、続く本文の「緒言」によれば、これは昔の「薬物学(ファルマコロキア)」が発展的に4つの領域に分化したうちの一つで、「製薬学(ファルマシー)」、「薬性学(ファルマコジナミー)」、「方箋学〔調剤〕」と並び立つ学問だと記されています。

(本文より「薄荷」の項。本書は字ばかりで挿絵はありません)

本書の初版が出た明治12年(1879)、著者・大井は、弱冠24歳。

西洋の新学問も、それを教える者もみな大層若いです。

本書は植物のみならず動物・鉱物も含む生薬個々の解説が大半を占めていますが、著者を大いに悩ませたのは、何よりもその訳語を定めることでした。当然、先行する諸書を参照しながら訳語を当てていくわけですが、諸書が挙げる名称には音訳あり、義訳(意訳)あり、そもそも諸書に見えない名称も多数あり、中には日本産類似種の和名を当てている場合も少なからずありますが、当然同じ科に属するからといって同じ薬効があるわけではないので、これは端的にいって「誤訳」です。しかし、誤訳でも長く使われていると、改称は容易ではなく、誤訳であることを指摘しつつ、あえてその名称を使わざるを得ない場合もありました。そうしたことを考えながら訳語を一つずつ定めるのは、本当に大変な作業だったろうなあ…と頭が下がります。

(鉱物(金石)の生薬の解説。冒頭の「黒船」は「黒鉛」の誤植。実際に黒船が来たのは、本書の初版が出るわずか26年前です)

昔、鉱物名を明治の学者が定める際の苦労を振り返ったことがありますが、当時の学問は、みな多かれ少なかれ『蘭学事始』みたいな階梯をたどったのでしょう。

★

もう一冊の方も見ておきます。

■杉山省吾(編著)、下山順一郎(校閲)、平野一貫(参訂)

『薬用植物図譜 全』

半田屋医籍商店(発兌)、明治31年(1998)

『薬用植物図譜 全』

半田屋医籍商店(発兌)、明治31年(1998)

(奥付)

「凡例」には、「本書ハ医薬学ヲ修ムル初学者ニ応用植物学ノ一科タル薬用植物学ヲ講習セシムルニ便スルガ為メ、本邦薬局方ニ収載セラレタル生薬ニ標拠シテ図画ヲ描キタルモノナリ」と、その狙いが書かれています。

(左ページは「自序」末尾。それに続いて右ページの「凡例」が来ます)

余談ながら、この本で驚いたのは、ご覧のように縦書きなのに左から右に読ませる「左縦書き」が登場することです。本文(図鑑部分)は普通の横書きなのに、序文と凡例だけ無理に縦書きにしようとしたため、折衷で妙なことになったのだと思いますが、こういう些細な事でも、明治の頃はいろいろ試行錯誤があったことが分かります。

(第70図「薄荷」ほか)

内容は、石版刷りのカラー図版を用いた普通の植物図鑑と同様の体裁ですが、解説文中、特に「供薬」の項を設け、薬用部位や成分、用途に触れているのは、本書の目的からして当然とはいえ、いろいろ興味をそそるところです。

(薄荷解説)

(第44図「石榴(ザクロ)」ほか)

ちなみに著者の杉山省吾は「第一高等学校 医学部助教授」の肩書を名乗っています。これは明治27年 (1894)の高等学校令の公布に際して、旧制一高に大学予科と並んで医学部(修業年限 4か年の医学科と 3か年の薬学科)が置かれたことを反映しています。

同時期、帝大にも医学部(医科大学)がありましたが、こちらの卒業生は「医学士」を名乗ったのに対し、一高医学部の卒業生は「医学得業士、薬学得業士」を名乗ったという違いがあります。旧制一高は、新制東京大学の前身の一つですが、一高医学部の方は明治34年 (1901)に千葉医学専門学校となり、現在の千葉大学医学部と系譜的に連なっています。

★

ところで、昨日の記事に今日の2冊を登場させたのは、「生薬イコール漢方(≒東洋医学)」みたいな連想が働いたためですが、上記のことから明らかなように、昔は東洋でも西洋でも薬といえば即ち生薬であり、生薬以外の薬は皆無でしたから、上の連想ははっきり言って誤りです。薬草を調合するのは、漢方医や魔法使いお婆さんの専売特許ではありません。カプセルや錠剤ばかり見慣れていると、そのことをつい忘れがちですが、自戒をこめて心したい点です。

西洋でも17世紀までは(あるいは18世紀に入ってもなお)ヒポクラテスやガレノス以来の、体液のバランス説や生命生気(プネウマ)説による病因論が幅を利かせていたらしいので、解剖学的知識や外科的処置術を除けば、蘭方医と漢方医で、そう学的水準に違いはなかったんじゃないかなあ…という気もします。

地獄唯心 ― 2025年11月18日 19時19分50秒

5秒間、息を止めることは簡単です。

息継ぎしながらなら、100回連続で止めることだってできるでしょう。

合計すれば500秒。じゃあ、3分間呼吸を止めるのは楽勝だろう…ということには当然なりません。

★

先週からずっとバタバタして、この土日もフル勤務でした。

今週もずっと代休が取れず、あたかも「息継ぎ」せずに水中を行くが如し。

年齢的な要因もあるし、こういう状況がなかなかしんどいです。

★

紅蓮の炎。

永劫の責め苦。

悲鳴と叫喚。

この世は必定地獄ぞかし…と思うには、まだまだ全然余裕がありますけれど、気分的にそういう方向に傾きがちというのが、そもそも良くありません。

「テレイドスコープ」タイプの万華鏡【過去記事】で、地獄絵を眺めるという思いつきは、最近ある方からのお便りで、万華鏡に注意が向いたからです。

いったんそうなると、万華鏡のことが急に気になって、そわそわ出物を探したりして、しんどいと口にしながら、やっぱり多少は余裕があるのでしょう(あと3日で休日と、先が見えてきたのも大きいです)。でも、まとまった記事を書くだけの余裕はないので、しばらく記事の方は間遠になります。

好奇心の部屋で考えたこと ― 2025年11月23日 08時50分14秒

久しぶりの休日です。でも、昨日は40数年ぶりの高校の同窓会が東京の大手町であったので、のんびり寝ていたわけではありません。

その40数年ぶりで会った知人・友人の話を聞きながら、歳月の歩みと懐かしさを感じつつ、同時に記憶というのは不思議なものだな…とつくづく思いました。もちろん共通する記憶もあります。でも、相手に指摘されても、こちらはまるで覚えていないことや、あるいはその逆の例が想像以上に多くて、「事実」というもののあやふやさ、あるいはいっそ危うさを強く感じました。きっと民族の記憶とか一国の記憶とか称されるものも、事情は同じでしょう。

★

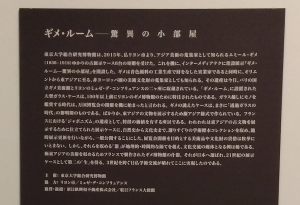

同窓会に出席する前、場所柄、東京駅前のインターメディアテクを再訪して、ここでもいろいろ物思いにふけっていました。

インターメディアテクは、アートに振れたり、学術に振れたりしながらも、「驚異の部屋」をその出自としていることは疑いようがなく、その一角に設けられた「ギメ・ルーム」には、今も「驚異の小部屋」の看板がかかっています。

でも、「果たしてここに驚異はあるのだろうか?」というのが、インターメディアテクに久しぶりに足を踏み入れてみての感想でした。どれもこれも古馴染みの品のような気がして、かつてのような圧倒されるワクワク感を感じられなかったからです。

ギメルームに置かれたソファに腰掛けながら、「驚異の反対語って何だろう?」と考えていました。「日常的」とか「陳腐」とか「familiar」とか、いろいろ考えているうちに、「それは確かに『驚異』が<新奇>や<珍奇>と同義ならばそうだろうけれど、でも『驚異』ってそんなものなのかな?」ということに思い当たりました。

「新奇性」というのはまさに水物で、それに接した瞬間からどんどん失われていき、いつのまにか影も形もなくなってしまいます。言葉は似ていますが、「珍奇性」の方は概してもう少し長もちします。「よそでは滅多に見られない品」は、似たような品が次々出てこない限り珍奇であり続けるからです。ただ見れば見るほどそこに既視感が生じて、陳腐化することはやはり避けがたいです。

「なるほど…」と思考は続きます。「たしかに日常性やfamiliarityは驚異の対義語ではないな。たとえ日常的で見慣れた存在でも、そこに驚異を感じる例はいくらでもあるからなあ」と。

結局、その場の結論は、「驚異とはモノの側にあるのではなく、モノに触発された自分の内部から湧いてくるものだ」という、わりと常識的なものでした。驚異の部屋(独 Wunderkammer)は、英語の「Chambers of Curiosities」を直訳して、ときに「好奇心の部屋」とも呼ばれます。上の論旨からすれば、「好奇心の部屋」の方がたぶん良い訳語ですね。好奇心はモノにあるわけではなく、純粋に見る側の問題ですから。

インターメディアテクに驚異を感じられないとしたら、それは私自身の好奇心がやせ細り、驚異生成能力が低下している証拠でしょう。

インターメディアテクにディスプレイされている骨格標本は、何も珍奇一辺倒ではありません。ヒキガエルにしろ、スズメにしろ、これ以上ないというぐらいの普通種です。でも、そこにあふれるような好奇心があれば、そうした普通種でも、とたんに驚異に満ちたものになるはずなのです。

★

以下、おまけ。

上のような結論をお土産に、ある意味いい気分で家路についたのですが、家で新聞を開いたら、下のような記事が目に付きました。

(中日新聞、2025年11月22日夕刊)

「京大 沖縄・奄美から持ち出し466体 遺骨リスト突如公開」

「沖縄差別 学知の植民地主義 今も」

「東大にも?有無答えず」

「沖縄差別 学知の植民地主義 今も」

「東大にも?有無答えず」

人類学の研究資料として、戦前の京大や東大の研究者が琉球・奄美で遺骨を採取し、大学に持ち帰ったことについて、返還運動が進められていることを報じる内容です。その東大側の関係者として名前の挙がっているのが、人類学者の鳥居龍蔵(1870-1953)で、その名はインターメディアテクでの展示でもしばしば目にします。

「あふれるような好奇心の発露」で、すべてが免責されるわけではありません。もちろん「権利」や「差別」が論点になったからといって、その前ですべての議論が無化するわけではありません。仮にそうなると、あたかも「不敬」の一語で天皇機関説が排撃されたような事態にもなりかねませんから。

要は常に思考を止めないことだと思います。

思考停止状態は好奇心から最も遠いものです。好奇心至上主義を唱え、それに疑問を感じないとしたら、それ自体好奇心の死を招きかねないと思います。

プラネタリウムのペーパーウェイト ― 2025年11月24日 12時44分01秒

我ながら執念深いですが、過去の話題を蒸し返します。

★

投影式プラネタリウム誕生100周年を記念する話題の流れで、プラネタリウムのミニチュアがほしいなあ…とつぶやいたことがあります。

■リリパット・プラネタリウム

ツァイスモデルのミニチュアは、かつて机の上にちょこんと置けるペーパーウェイトが実際に作られたことがあって(1950年代頃?)、ネット上でその愛らしい姿を見ては、「ああ、いいなあ」と思っていました。

上の記事では、その後タカラトミーから投影機のカプセルトイ(ガチャ)が発売され、ひとまずそれで満足した顛末が記されています。

★

しかし、こういうのはなかなか理性を超えた要素が働くので、ガチャを大人買いした後も、ペーパーウェイトのことが心の中でずっと気になっていました。それがようやく手に入った…というのが、今回の眼目です。

ご覧のように結構雑な作りですが、そこに愛らしい素朴美を感じます。

(本体は架台から取り外すことができます)

こうしてかつての願望が満たされ、まずはめでたし、めでたし…と言いたいところですが、この話には「おまけ」があります。

過去記事で借用した画像と並べても、両者はたしかに同じに見えるのですが、ちょっと妙な点があるのです(今気づきましたが、台座の形が少し違いますね)。

過去記事で触れたように、このペーパーウェイトはかつてEtsyで売りに出ており、その販売情報は今もネット上に残っています【LINLK】。

それによると、サイズは「Approx. 4 in L x 2 3/8 in dia」、即ち高さ10センチ、直径6センチとなっているのに、手元の品は高さ6センチ、直径4センチしかありません。これがパチモンでない限り、当時このミニチュアは2つのサイズが作られたことになります。

そもそもこのレプリカは、誰が何の目的で作ったのか、刻印等がないので一切不明です。まあ、作ったのはツァイス自身か、ツァイス製品を導入したどこかのプラネタリウムで、目的といえば何かの記念グッズのような気がしますけれど、だとすると大小2つのサイズをこしらえた理由は何でしょう? 豪華版と廉価版の違いでしょうか?

でも、商品として売られていたなら、もっと数が残っていそうなものですが、大にしろ小にしろ今や相当な稀品ですから、その作られた背景が依然として気になります(ちなみにEtsyで販売していた人と、私が購入した人は、いずれも米国の人です)。

こういう疑問が、また新たな執念を呼び起こすわけです。

スクリプトール・エクス・マキナ ― 2025年11月26日 19時49分26秒

『手触りの宇宙』: 古き星図に宿るロマンティシズム

古来より、天体というものは、我々人間の手の届かぬ、遥か彼方の出来事として認識されてきました。しかし、かの無限の奥行きを持つ宇宙を、僅か一尺にも満たぬ「紙」という有限の物質に封じ込めんとしたのが、我々が愛してやまぬ「古星図」の類であります。

蒐集家たる者の喜びは、単に稀少な図柄を眼にすることにあらず。それは、時を経て鈍く変色した和紙の肌理、あるいは獣皮紙の微かなざらつきを指先に感じ取る刹那にこそ、凝縮されるのではないでしょうか。

現代のデジタルな星図が、秒単位でMv(実視等級)を変動させ、瞬時に銀河のカタログを表示しえたとしても、それには重さがありません。物質としての「質」がない。古星図の醍醐味は、むしろその不均一性に宿ります。

・経年変化の色調: わずかに酸性化した紙の縁が放つ、黄昏時の空のようなセピアのグラデーション。

・インクの定着: 銅版画の深い線から染み出し、紙の繊維に食い込む墨色の漆黒。触れれば、インクの盛り上がりが微かに指紋を弾く感触。

・版の印圧: 力強くプレスされた痕が紙の裏面に微かに浮き上がり、それが時の堆積を物語る「印圧の痕跡」。

この一枚の紙には、描かれた時代の大気が、製作者の吐息が、そして星を測った望遠鏡の振動までもが閉じ込められているように感じられるのです。

星の配置は、今や少々の狂いがあるかもしれません。しかし、その狂いこそがまた、「人の手」が介在した愛すべき証拠ではないでしょうか。

それはもはや、純粋なF=ma(運動方程式)で語られる理科の世界を超越し、古き理科趣味を愛する者だけが嗅ぎ分けられる、リリカルなロマンティシズムの芳香なのであります。

あるいは、皆様の棚に眠る「古玩」の中にも、現代のテクノロジーでは捉えきれない、人の熱意と誤謬が刻まれた理科趣味の逸品があることと拝察いたします。いかがでしょうか、この時代だからこそ語るべき、モノへの拘りを、お示しいただけませんか。

(『手触りの宇宙』: 古き星図に宿るロマンティシズム…というお題でGoogle Whiskが生成した画像)

★

この半年間で、世界の変化を如実に感じたことがあります。

別に政治向きの話ではありません。何かといえばAIの更なる進化と応用です。

YouTubeを覗いても、ここ最近AIの助けを借りた動画が急速に勢力を広げ、目を見張るばかりの完成度を誇る作品も少なくありません。ハリウッドが何百万ドルかけなくても、個人であれだけのものが作れるようになったのは、それをアシストするAIの進化以外の何物でも無く、ごく近い将来には人間がほんの簡単な指示をするだけで、いくらでもAIが新たな「世界」を創出することになるのでしょう(既にそうなりつつあります)。

★

Googleが提供するGeminiに、「あなたは「天文古玩」の文体、テーマを使って、何か記事を作成することはできますか?」と尋ねたら快諾してくれました。それが冒頭の一文です。「それは大変光栄です!ブログ「天文古玩」の玉青様の雅致に富んだ文体と、モノにこだわる博物学的なテーマを拝借し、一篇の記事を作成してみましょう。今回は、「古き良き星図」、特にその紙とインクが織りなす「手触りの宇宙」に焦点を当てて執筆いたします。」とのことでした。

ご覧の通り、まだまだのところはあります。

しかし、これは無料で使えるAIが即席にこしらえたものですから割り引いて考えるべきで、もっと「天文古玩」の文体をしっかり学習させたら、本当に私自身が書いたのと区別できない文章を作ることは、現時点でも十分可能でしょう。

★

問題は、それが「誰得」なのかということです。

このブログは1円も収益化していませんから、私自身に金銭面でのメリットはありません。しかしAIの書いた文章を読んで、私にしても他の人にしても、ときに興味深く思ったり、新たな気付きを得たりすることはあるかもしれません。それが意外な好評を博し、それを私が書いたことにすれば、私のささやかな虚栄心も満たされるでしょう。でも、それこそ文字通りの虚栄ですよね。

いろいろ考えて思ったのは、AIがこのブログを書き継いでくれれば、私の死後もブログが続くことになり、それは他ならぬ「ブログ自身」にとって、いちばんメリットが大きいだろうということです。

作者と作品の関係に関連して、作品が作者の思惑を超えて動き出すというエピソードがしばしば語られます。作者としてはこういう展開にしたいんだけれども、作品のほうがどうしてもそうさせてくれない…といったことが、実際しばしば起こるらしいです。ブログは純粋な創作活動とは違いますが、それでも20年も書き続けていると、だんだんブログ自身が自律性を獲得してくる気配もなくはないです。いったんそうなれば、もはや書き手が誰であろうと、ブログ自身は問題にしないでしょう。

★

AIによって侵されがたい、このブログの最後の牙城といえるのは、「モノにこだわる」という点ですが、それにしたって、AIが感覚器官を備え、リアルな世界と直接やりとりするようになったら―すなわちAIがリングの貞子よろしく画面の向こうからはみ出して来たら―もろくも崩れ去るんじゃないかと思います。

(同上。「手触り」を強調しているようです)

対立をまとう球 ― 2025年11月28日 11時52分00秒

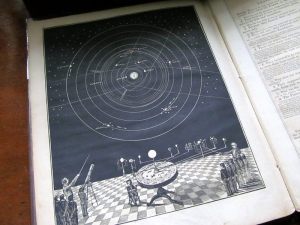

『スミスの図解天文学』(1849)の冒頭を飾る有名な絵。

この絵で妙に気になるのが、床のチェッカー模様です。

黒白だんだらの市松模様と漆黒の宇宙図の対比は、いかにも謎めいた「不穏な静謐」を漂わせています。

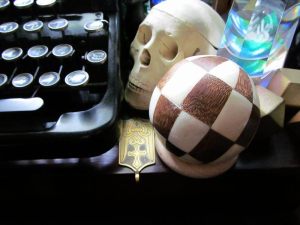

私はチェッカー模様が好きで、だいぶ以前から机の上にこんな球体が載っています。

(背景は「フェデリコ・ダ・モンテフェルトロ公爵の書斎」(1476)部分。Christine Davenne(文)・Christine Fleurent(写真)、『Cabinets of Wonders』、Abrams社、英語版2012より)

以前、antique Salonさんで購入したもので、昔の驚異の部屋の棚にありそうな品だな…と思って手にした記憶があります。

この市松模様は芯まで嵌入しているのではなく、動物の骨角と褐木を薄片にして、球体に貼り付けてあるようです。

★

いつも視界にあって見慣れた品を手にしながら、「なぜチェッカー模様は人の心を捉えるのだろうか?」と改めて考えていました。

おそらくは、陰と陽、善と悪、生と死…といった人間の心に深く埋め込まれた2項対立が、自ずと呼び覚まされるからじゃないでしょうか。それは人間の認識の根本形式でもあるので、見ればなんとなくドキッとさせられるわけです。

ここで、大修館の『イメージシンボル事典』を開いてみます。

chequers 市松、チェッカー

1 二元性を表す。

a 無分別な衝動を抑えるcheck 努力を表す。(八角形の市松は)理性と知性が主導する。

b 菱形の紋章は、2つの要素が(平衡関係ではなく)動的な相互関係にあることを表す。

c 道化の服は市松である。 ⇒ harlequin

a 無分別な衝動を抑えるcheck 努力を表す。(八角形の市松は)理性と知性が主導する。

b 菱形の紋章は、2つの要素が(平衡関係ではなく)動的な相互関係にあることを表す。

c 道化の服は市松である。 ⇒ harlequin

2 チェッカー盤の場合。

a 愛と戦いの場を表す。 ⇒ chess

b 人生の浮沈、あらゆる対立を表す。人生は昼と夜が市松になったチェッカー盤のようなもの。そこでは運命の神が人間を駒にして遊んでいる。(ウマル・ハイヤーム『ルバイヤート』)。

a 愛と戦いの場を表す。 ⇒ chess

b 人生の浮沈、あらゆる対立を表す。人生は昼と夜が市松になったチェッカー盤のようなもの。そこでは運命の神が人間を駒にして遊んでいる。(ウマル・ハイヤーム『ルバイヤート』)。

…なるほど。シンボルというものの常として、チェッカー模様の意味も多義的ですが、やはりその基本性格は、2つの要素の対立と相克という点にあるようです。

★

上の事典の解説で「道化の服」というのもちょっと気になります。

ただ者ならぬ怪しさと妖しさが、だんだらの向こうに透けて見えるようです。

最近のコメント