気象学の夜明け ― 2024年02月17日 16時26分15秒

(昨日のつづき)

明治16年(1883)の天気図は残念ながらありませんが、その翌年に作られた天気図なら手元にあります。

■明治十七年気象略報/月別平均/四十一図

日本東京/内務省地理局気象台

日本東京/内務省地理局気象台

正確に言うと、これはいわゆる天気図(=ある特定時点における気圧・天候・風速のチャート図)ではなくて、明治17年の気象データを、主に1月から12月までの月別に、41枚の図を使って表現したものです。本書には奥付ページがないので、詳しい書誌は不明ですが、出版されたのは翌・明治18年(1885年)のことでしょう。

★

具体的にどんな図が載っているかというと、たとえば第1図はこんな感じです。

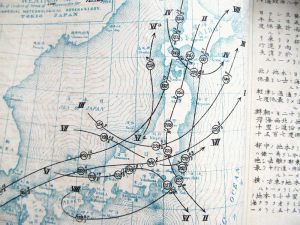

表題は「天気図/明治十七年一月中低気圧部位ノ中心線路」。

これは1884年1月中に観測された低気圧の中心部がどのように移動したか、その経路を図示したものです。

(日本の気象観測はドイツ人学者の手引きで始まったそうですが、本書はすべて英語併記になっています)

右側の説明を読むと、この月には計8個の低気圧が日本列島を移動しています。

その最初のものが、「四日九州ノ西ニ発生シテ日本南部ヲ経過シ五日ニ太平洋ニテ消失ス 晴雨計最低度七百六十五ミリメートル」というもので、ローマ数字の「Ⅰ」とナンバリングされています。(なお、当時の気圧の単位は「水銀柱ミリメートル(mmHg)」で、これに1.333を掛けると現在の「ヘクトパスカル(hPa)」になります。すなわち765mmHg=1019hPaです。)

こうしてⅠ~Ⅷの符号がついた低気圧の経路を、日本地図に重ねたものが左側の図です。

(左側の図を一部拡大)

小円の中の数字は気圧(mmHg)で、その脇の数字は日付、さらにその下の「1~3」の数字は、それぞれ6時、14時、22時に観測された値であることを示します。

★

この調子で、本書には以下の計41図が収録されています。

(1)「天気図/明治十七年○月中低気圧部位ノ中心線路」

明治17年の各月の低気圧中心の移動経路図です。1月、2月、3月…の計12図。

上に示したのが、その1月の図でしたが、9月の図はこんな感じです。

九州から関東を通過した低気圧「Ⅲ」は、最低気圧737mmHg(982hPa)を記録しており、速度を上げながら本州を横切る様子からも、明らかに台風ですね。

(2)「天気図/明治十七年○月中高気圧部位ノ中心線路」

同じく高気圧中心の移動経路図で、1月、2月、3月…の計12図。

(3)「天気図/明治十七年○月」

凡例には「同圧線、同温線、及ヒ例風」とあって、今風にいえば各月の平均等圧線、平均等温線、各地の卓越風の風向を1枚の図に落とし込んだものです。1月、2月、3月…の計12図。

(5月の図。実線が等圧線、破線が等温線です)

なお、平均気圧を求めるため、各測候所では1日3回、6時と14時と21時(5月以前は22時)に計測を行い、それを1か月分積み上げて平均を出しています。また各地のデータを相互に比較可能とするため、実測値をウイルド(Wild)氏の表をもとに気温0度・海抜0mの値に変換しています。

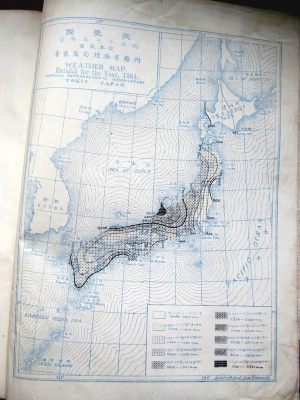

(4)「天気図/明治十七年同圧線及同温線」

上記(3)のデータを1年分積み上げた年間の平均等圧線・等温線図です。全1図。なお本図には卓越風の記載がありません。風向は季節によってガラッと変わるので、平均する意味がないからでしょう。

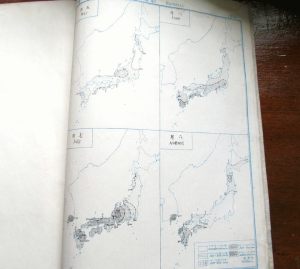

(5)「明治十七年/雨量」

各月の総雨量の分布図です。1枚の図版に月別の小図が4点印刷されているので、図版数としては「1~4月」、「5~8月」、「9~12月」の計3図から成ります。

(「5~8月」の図)

(6)「天気図/明治十七年雨量」

こちらは(5)のデータを積み上げた年間総雨量の分布図です。全1図。

★

この労作を生み出したのが、外地も含めて26か所に開設された以下の測候所群です。

日本の気象学と気象観測の黎明期。

俗に「雲をつかむような話」と言いますが、当時の人がどれほど真剣に雲をつかもうとしていたか。実際、そこに渦巻くエネルギーは大変なものだったはずで、そのことが今の私にはとてもまぶしく感じられます。

最近のコメント