雑誌『シリウス』のこと(2) ― 2025年10月10日 14時31分44秒

ルドルフ・ファルプ(Rudolf falb、1838-1903)が1868年に創始した一般向け天文雑誌、『シリウス(Sirius. Zeitschrift für populäre Astronomie)』。同誌の書誌はWikimrdia Commonsの当該項【LINK】に載っており、それによれば終刊は1926年だそうです。時代の嗜好に合ったのか、とにもかくにも半世紀以上続いたのは立派です。

ただしファルプが編者だったのは 創刊から1878年までの10年間で、以後は、Hermann Joseph Klein(1879~1914)、Hans-Hermann Kritzinger (1915~1926)が、編集を引き継いだとあります。したがって、手元の4冊のうち1902年の号だけは、別人であるヘルマン・クラインの手になるものです。

1902年になると、図版も網点による写真版になったりして、科学雑誌としては進化かもしれませんが、味わいという点では石版刷りによる初期の号に軍配が上がります。(まあ、当時の人は別に「味」を求めて石版を採用していたわけではなく、それがいちばんマスプロダクトな手段だったからだと思いますが。)

(火星かな?と思いましたが、1863年6月1日の皆既月食の図でした)

この何ともいえない色合い。

地球の影に入った「赤い月」は、恰好の天体ショーであり、雑誌の見せ場でもありました、

(1877年2月27日の月食3態。月の動きに連れて刻々と変わるその表情)

★

1870年代は、イギリスの場合だと、トーマス・ウィリアム・ウェッブ(1807—1885)による天体観測ガイドの古典『普通の望遠鏡向けの天体』(1859)が出た後で、天文趣味が面的広がりを見せつつあった時期です。アマチュア向けの天体望遠鏡市場も徐々に形を整えつつありました。たぶんドイツでも事情は同じでしょう。

『シリウス』にも、いわゆる「趣味の天体観測」的な記事が登場します。

(さそり座の二重星たち)

(時代を隔てたほぼ同じ月齢の月。左:1865年、ラザフォードが撮影した月、右:1644年、ヘヴェリウスによるスケッチ)

(巨大クレーター「プラトン」を囲む環状山脈の偉観)

(1876年の木星表面の変化。モスクワ大学のブレディキンのスケッチに基づく図)

もちろん小口径望遠鏡では、月にしろ、木星にしろ、かほどにスペクタキュラーな光景が見られたわけではないでしょうが、それでもイマジネーション豊かなアマチュアたちの目には、それがありありと見えたはずです。

そして仮に望遠鏡を持たなくても、美しい星空は常に頭上にあり、星への憧れを誘っていたのです。

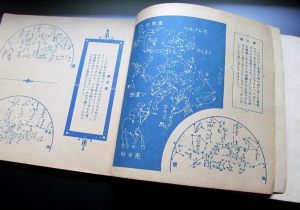

(北極星を中心とした北天星図)

(同上部分。よく見ると、星がところどころ金で刷られた美しい仕上がり)

★

「雑誌『シリウス』のこと」と銘打って、(1)(2)と書き継いできましたが、とりあえず19世紀の星ごころの断片は伝わったと思うので、ちょっと尻切れトンボですが、連載は(2)で終わりです。

(この項おわり)

雑誌『シリウス』のこと(1) ― 2025年10月07日 21時50分22秒

今回の調べごとの副産物として、実はファルプは知らぬ間に私の部屋にも入り込んでいたことを知りました。

★

前回参照したwikipediaの記述には、ファルプは1868年、大衆向け天文雑誌『シリウス』を創刊した人であることが書かれていて、「なるほど、そうだったのか」と膝を打ちました。『シリウス』は、その種の天文雑誌としては最初期のものですから、ファルプは天文趣味史においても、重要な位置を占めていることになります。

『シリウス』は、以前サンプルとして入手したものが、4冊だけ手元にあります。

同誌は年によって月刊だったり、月2回刊だったりしますが、それを1年分まとめて、ハードカバーで製本したものです。手元にあるのは1871、1877、1878、1902の各年分で、元の所蔵先がバラバラなので、装丁も不統一です。

(タイトルページに見えるファルプの名)

昔も今もビジュアルに訴えかけることが、大衆向け雑誌の肝でしょう。各巻はいずれも美しいカラー図版を含み、眺めるだけでも楽しいです(というか、ドイツ語なので眺めるしかできませんが)。

(1902年の巻には、雑誌の元表紙も綴じ込まれていました。雑誌の常として、表紙デザインは時代とともに変わったでしょうが、少なくとも1902年当時は、こういう衣装をまとって、読者の手元に届いたはずです)

前回はファルプを一代の奇人と呼んだので、あるいは『シリウス』も、奇説オンパレードの、“19世紀の『ムー』”みたいなものを想像されるかもしれませんが、決してそんなことはありません。これまた中身を読んでないので断言はできませんけれど、内容は至極まっとうなものと見受けられます。

その中身を少し覗いてみます。

(この項つづく)

続々・乙女の星空 ― 2025年08月08日 18時40分07秒

前々回、「星空浪漫」といい、「星菫趣味」ということを述べました。

これに関連して、気になっていることがあります。戦前の「女学生文化」と天文趣味との関連です。そもそも以前、『星の本』(昭和10/1935)という小冊子に注目したときから、この点は気になっていました。

本格的な天文趣味は、戦前は一部の例外を除き、もっぱら男性の領分だった思いますが、往々にして男性の胸底にもひそかな乙女心が隠れているので――だから明治の星菫派も成立したのでしょう――、天文趣味におけるロマンチシズムの伏流水として、またその後の日本の天文趣味に独特の色合いを与えたものとして、「女学生文化」的なものがあったのではないか…と、ぼんやり想像したりもします。

★

ただ、私にとって女学生文化は縁遠い世界なので、視界がすこぶる不良です。

試みに稲垣恭子氏の『女学校と女学生―教養・たしなみ・モダン文化』(中公新書、2007)を読んだりして、その輪郭はわかったような気もしますが、天文文化との関係は特に言及がないので、この点はさっぱりです。

そこで、かつての代表的な少女小説である、吉屋信子の『花物語』を紐解いて、そこにある「お星さま」の記述を探してみることにしました。

『花物語』は、当初はまだ栃木高等女学校の生徒だった作者の雑誌投稿が人気を呼んで、結局、大正5年(1916)から大正13年(1924)まで「少女画報」誌上で連載が続いた、全52篇から成る短編小説集です。

私が参照したのは、、まだ連載完結前の大正9年(1920)に春陽堂から出た最初の単行本の第1巻です(ほるぷ出版の名著復刻シリーズに入っているのが、それだけだからです)。それでも大体の雰囲気は分かるでしょう。

★

以下、その具体例です。(旧字体は新字体に置き換え、原文の振り仮名は一部省略。赤字強調は引用者。末尾は作品名)。

「昼は夢のやうに沖に浮いてゐた白帆も夜(よ)となれば影をひそめて、たゞ打ちよせてはあえなく砕ける波ばかり銀糸の乱れるやうにさゆらいで、遠いかなたの水平線に幽愁を漂はせて淡(うす)い新月の出る宵などは、私はもの悲しい思ひにつまされるのでした。」(野菊)

「このあはれ深きローマンスの秘密をこめし指輪はおぼろに冴えゆく暁の明星のやうに閃きました。」(同)

「あの砂丘の後の洋館の前をそゞろ歩きをしました。あたりは、いつとはなしに黄昏(たそがれ)て夕暗(ゆうやみ)は忍び足して近より、遥(はるか)み空には銀の星が輝きました。―マリアの瞳のやうに―。」(名も無き花)

「滋子(しげこ)の居る部屋の窓にも、外面(とのも)の月の光は流れ入った。滋子は、ペンを捨てゝ月の光さしこむ窓辺によった。あゝ何んといふ静かな美しい、それは月の宵だったらう。滋子が、窓によって、恍惚(うっとり)と月光に浸って居る時、何処(いづこ)の空からか〔…〕」(山梔の花)

「その春の夜半を人影さす寮の窓の辺(ほとり)に静に寂しく月光に濡れて咲き匂ふた欝金桜(うこんざくら)の花こそは哀れに」(欝金桜)

「このあはれ深きローマンスの秘密をこめし指輪はおぼろに冴えゆく暁の明星のやうに閃きました。」(同)

「あの砂丘の後の洋館の前をそゞろ歩きをしました。あたりは、いつとはなしに黄昏(たそがれ)て夕暗(ゆうやみ)は忍び足して近より、遥(はるか)み空には銀の星が輝きました。―マリアの瞳のやうに―。」(名も無き花)

「滋子(しげこ)の居る部屋の窓にも、外面(とのも)の月の光は流れ入った。滋子は、ペンを捨てゝ月の光さしこむ窓辺によった。あゝ何んといふ静かな美しい、それは月の宵だったらう。滋子が、窓によって、恍惚(うっとり)と月光に浸って居る時、何処(いづこ)の空からか〔…〕」(山梔の花)

「その春の夜半を人影さす寮の窓の辺(ほとり)に静に寂しく月光に濡れて咲き匂ふた欝金桜(うこんざくら)の花こそは哀れに」(欝金桜)

「月光さす窓の中(うち)には、若き処女(しょじょ)が一心こめて鑿(のみ)を振(ふる)ふて冷たい大理石に暖かい命を生かさうと、細い腕(かいな)に力をこめて槌を振ふ―。〔…〕み空の新月が円(つぶ)らになって、やがてまた三日月の銀(しろがね)の挿櫛(さしぐし)と浮かぶ頃までゝあった。」(同)

★

これを見て気づくのは、勢い込んで探したものの、「お星さま」はあんまり登場していないことで、特に星座名はさっぱりです。主役はむしろ「お月さま」で、夜空に浮かぶ銀の月や、部屋の中を照らす月光なんかが、乙女心を捉えていたように読めます。

これはある意味当然で、1920年の段階では、先に言及した、野尻抱影の『星座巡礼』(1925)も、山本一清の『星座の親しみ』(1921)も、古川龍城の『星のローマンス』(1924)も出る前ですから、いかに本好きの少女でも、星座趣味はまだ視界に入ってなかったし、それを語る語彙もなかったのでしょう。

ではそこから、『星の本』が出る昭和10年(1935)までの15年間の変化を追って、さらに少女小説の森に分け入るか…ということになるのですが、しかし「そこまでするか?」という内なる声もあり、この件は少し寝かせておくか、あるいは斯界に詳しい方の論究を待ちたいと思います。

(この話題、不完全燃焼のまま終わります)

星空浪漫、明治から大正へ(3) ― 2025年08月05日 05時52分32秒

前回書いたことは、別に早稲田の英文科に学んだ抱影だから…というわけではありません。

京大の物理学科に学んだ、プロの天文学者である山本一清(1889-1959)にしても、その第一主著『星座の親しみ』(初版・大正10/1921、引用は大正11/1922・第13版)の「まへおき」の中で、カーライルを引き、テニスンを引き、ホメロスを引き、タゴールを引き、要するに文学的色眼鏡をもって星空を眺めることの趣深きことを熱弁して止みません。

(『星座の親しみ』口絵)

「純潔と崇高とは、星の光の持つ魂である。見る人の心を、之によって浄化せずには止まない。こゝに真の美が生れる。――美とは客観のみでない。又、主観のみでない。主と客と、(心と星と、)相結んでこそ、美の精を産むものと言はねばならぬ。エマソンの言に

若し星が、千年に一夜だけ現はれるものならば、

こゝに表はされた神の都の記憶(おもひで)を如何に人々は信じ、

あこがれ、又、後の世の代々まで伝へることであろ〔ママ〕う

とある。毎夜、見得るが故に美を感じないとしたならば、そは人の心のゆるみである。文人は之れを「神を瀆(けが)すもの」と言ふのであろう。」(pp.6-7)

若し星が、千年に一夜だけ現はれるものならば、

こゝに表はされた神の都の記憶(おもひで)を如何に人々は信じ、

あこがれ、又、後の世の代々まで伝へることであろ〔ママ〕う

とある。毎夜、見得るが故に美を感じないとしたならば、そは人の心のゆるみである。文人は之れを「神を瀆(けが)すもの」と言ふのであろう。」(pp.6-7)

その力みっぷりが可笑しくもありますが、御大・山本博士にしても、まだ30歳を超えたばかりの少壮期ですから、これは純情一途な思いの発露に他ならないでしょう。そしてまた、明治の後半に青春期を送った世代に、浪漫派の思潮がいかに広汎な影響を及ぼしたかの証左でもあると思います。

★

「星菫趣味」というのがあります。

文学史の用語でいうならば「星菫派」。これは雑誌『明星』に拠って、ロマンチックな恋愛をうたった詩人たちのことです。もっとも彼らが自ら星菫派と称したわけではなく、「星やら菫やら、甘ったるい言葉で色恋を語る連中」というュアンスで、周りの人間が蔑んで使った言葉のようです。

私のいう「星菫趣味」は、もうちょっと広い意味で、いわば「星菫派」が固有名詞なのに対して、「星菫趣味」の方は一般名詞です。すなわち菫の花を抱きしめて「お星さま」をうっとりと見上げる…まあ現実にそんな人はいないでしょうけれど、要はいくぶんステロタイプなロマンチシズムの色眼鏡をかけて、星空を眺める人たちや態度のことです。

改めて明治期の出版物から。

左は明治43年(1910)に日本天文学会が出した『恒星解説』、右は明治34年(1901)に出た与謝野晶子の『みだれ髪』です。

多くの人は、そのデザイン感覚に共通するものを感じると思いますが、こうした浪漫の情調は、すでに明治末年、オフィシャルな天文界にもにじみ出ていたことが分かります。

そして、それがはっきり文字になったものこそ、かつて若年の頃、星菫趣味にそまった(or かぶれた)人々の手になる大正期の天文書であり、それが昭和の「乙女文化」にも影響したし、戦後も長く「日本的天文趣味」の根幹にあり続けた…というのが、私の中の大まかな見取り図です。(さらに、「日本的天文趣味」に及ぼした賢治や足穂の影響については、別のところで述べた記憶があります。)

★

以上のことは、こんな資料のつまみ食いではなく、もっと系統立ててしっかり論じるべき事柄だと思いますが、浅学の身には荷が重いので、ざっくりしたメモ書きだけで筆をおきます(一種の作業仮説とお考えください)。

(この項おわり)

星空浪漫、明治から大正へ(2) ― 2025年08月04日 06時56分58秒

ここで時計の針を14年ばかり進めます。

以下、古川龍城(著)『星のローマンス』(大正13/1924)の「はしがき」より。

「夜こそ我が世界なれ」と、かく一言したゞけで、何人もその中には一切の歓びと、憧れとの残りなく包まれてあることを、自分自身で忽ち直感するであらう。

著者は右の一言で人々が直感した、その通り寸分違はない心持で、夕陽、山のあなたに寂滅して、満天の星高く冴え、満都の灯(ともしび)賑やかに閃く、夜の世界を何物にかへても愛着しようとする。

春宵一刻価千金、更け行く夜の空気の生温(なまぬる)さ、しんと静まった一室に恋人と語った春の夜、数行過雁月三更、明月を仰いで再嘆三嘆した秋の夜、げに思ひ出は尽けども尽きず、帰れども止まらない。」

著者は右の一言で人々が直感した、その通り寸分違はない心持で、夕陽、山のあなたに寂滅して、満天の星高く冴え、満都の灯(ともしび)賑やかに閃く、夜の世界を何物にかへても愛着しようとする。

春宵一刻価千金、更け行く夜の空気の生温(なまぬる)さ、しんと静まった一室に恋人と語った春の夜、数行過雁月三更、明月を仰いで再嘆三嘆した秋の夜、げに思ひ出は尽けども尽きず、帰れども止まらない。」

一読して分かるように、大正期の天文書では、星空は明瞭に情緒的・感覚的な“ローマンス”の対象となっています。ひょっとしたら明治の学者だって、そうした思いを胸に秘めていたのかもしれませんが、それをあからさまに語ることに一種の含羞があって、そこに「科学のロマン」の衣を着せていたのかもしれません。しかし、大正時代になると、そのためらいが消えます。

(星座神話を主体にした本書の内容を象徴するタイトルページ)

★

続いて、野尻抱影(1885-1977)のデビュー作、『星座巡礼』(初版・大正14/1925、引用は昭和6/1931第7版)の「序」より。

「花が植物学者の専有で無く、また宝玉が鉱物学者の専有でも無いやうに、天上の花であり宝玉である星も天文学者の専有ではありません。毎夜僅かの時間に僅か目を常の高さより挙げるだけで、吾々は思ふまゝに彼等の美を楽むことが出来るのです。〔…〕

素人の天文家には難しい学理や、学者自身さへ実感の無い長々しい数字などは当面の事ではありません。花を味ふのにも宝玉を楽むのにも多少の知識は要る、あの程度の知識を星に就いて得れば、星は其の人に漸次(しだい)に微妙なる魅力を加へて来るのです。〔…〕

しかも更に進んで星座を知るに及んで、吾々は宝玉を以て描かれた天図が夜々周ってゐることに驚喜します。希臘へ、伊太利へ、スカンディナヴィアへ、――地上の美しい国々へは旅したいと思っても、事情によって一生そこを訪れる事が出来ないかも知れない。然るに天界の八十八座は吾々が安座してゐる頭の上を毎夜ぢりぢりと動いて、次々に優麗荘厳なる天図を展開して行くのです。」

素人の天文家には難しい学理や、学者自身さへ実感の無い長々しい数字などは当面の事ではありません。花を味ふのにも宝玉を楽むのにも多少の知識は要る、あの程度の知識を星に就いて得れば、星は其の人に漸次(しだい)に微妙なる魅力を加へて来るのです。〔…〕

しかも更に進んで星座を知るに及んで、吾々は宝玉を以て描かれた天図が夜々周ってゐることに驚喜します。希臘へ、伊太利へ、スカンディナヴィアへ、――地上の美しい国々へは旅したいと思っても、事情によって一生そこを訪れる事が出来ないかも知れない。然るに天界の八十八座は吾々が安座してゐる頭の上を毎夜ぢりぢりと動いて、次々に優麗荘厳なる天図を展開して行くのです。」

これぞ天文学の王国から天文趣味が独立を果たした、力強い「独立宣言」です。

星の美を味わうのに天文学は不要だ…とまでは言わないにしても、それが無くとも星の美は十分味わえると、抱影は言うのです。

★

抱影は天文趣味を自然科学から文学へと大きく接近させましたが、そこには抱影の青年期の体験が色濃く影響しています。『星座巡礼』には、著者・抱影による「序」とは別に、友人・相馬御風(1883-1950)による「序文」が寄せられています。

「〔…〕僕は今大兄からおくられた其の懐しい書物の一部を手にして、二十一二年も遠い過去の涙ぐましい追憶に耽られずにはゐられませんでした。

二十余年前、早稲田の学窓で始〔ママ〕めて大兄と不思議な深い交りを結ぶやうになったあの頃のことを憶ひ起すと、僕は今でもたまらない懐しさを覚えます。あの頃は日本の文壇の趨勢もさうであったが、とりわけ僕たちの仲間は若くして清い夢見る人のあつまりであったやうな気がします。そしてあの頃既に星と神話とにかけては驚くべく深く且広い造詣のあった大兄は、僕たちの夢見る者にとりては最も華やかな先達の一人でした。ワーズワース、コーリッヂ、スコット等の湖畔詩人を始めとして、ブレーク、シェリー、キーツ、ロセチ等のイギリス浪漫派の詩人達の生活とにとりわけ熱烈な思慕を寄せてゐた僕たちの美しい純な心に、大兄の星と神話との誘ひがどんなに強い魅力を持ってゐたかは、今でもはっきりと思ひ出すことが出来ます。〔…〕

あれからもう二十幾年かの歳月がいつの間にか過ぎてしまひました。その二十幾年かの間に僕の心も実にさまざまの変遷を経て来ました。世間の思潮も、文芸界の思潮も、むろんその間には複雑極まる変転を閲してゐます。しかし僕は自分の過去を顧みて、自分らの貴い青春期をロマンチシズムの思潮に浸潤されてゐた時代のうちに過し得た事を。恵まれたる一つの幸運として感謝してゐます。」

二十余年前、早稲田の学窓で始〔ママ〕めて大兄と不思議な深い交りを結ぶやうになったあの頃のことを憶ひ起すと、僕は今でもたまらない懐しさを覚えます。あの頃は日本の文壇の趨勢もさうであったが、とりわけ僕たちの仲間は若くして清い夢見る人のあつまりであったやうな気がします。そしてあの頃既に星と神話とにかけては驚くべく深く且広い造詣のあった大兄は、僕たちの夢見る者にとりては最も華やかな先達の一人でした。ワーズワース、コーリッヂ、スコット等の湖畔詩人を始めとして、ブレーク、シェリー、キーツ、ロセチ等のイギリス浪漫派の詩人達の生活とにとりわけ熱烈な思慕を寄せてゐた僕たちの美しい純な心に、大兄の星と神話との誘ひがどんなに強い魅力を持ってゐたかは、今でもはっきりと思ひ出すことが出来ます。〔…〕

あれからもう二十幾年かの歳月がいつの間にか過ぎてしまひました。その二十幾年かの間に僕の心も実にさまざまの変遷を経て来ました。世間の思潮も、文芸界の思潮も、むろんその間には複雑極まる変転を閲してゐます。しかし僕は自分の過去を顧みて、自分らの貴い青春期をロマンチシズムの思潮に浸潤されてゐた時代のうちに過し得た事を。恵まれたる一つの幸運として感謝してゐます。」

抱影が早稲田で学んだのは、明治35年(1902)から39年(1906)までです。

世はまさに与謝野鉄幹・晶子夫妻の文芸誌、『明星』(明治33/1900創刊~明治41/1908終刊)の全盛期。抱影自身、早稲田在学中に『明星』の亜流といえる『白百合』の発刊に関わり、ハイカラで甘やかな明治浪漫思潮にどっぷりつかっていた…というのが、上の御風の文章の背景にあります。

(この項つづく)

星空浪漫、明治から大正へ(1) ― 2025年08月03日 16時22分38秒

10年前、20年前と言わず、もっと最近の話ですが、5か月ばかり前に書きかけのまま、ずっと筆が止まっていたテーマがあります。

下の記事を皮切りに、「乙女チックな天文趣味」の話題から、更に星空とロマンチシズムやセンチメンタリズムの結び付きを考えよう…という話題です。

■乙女の星空

■続・乙女の星空

結論からいうと、この“センチメンタリゼーション”は大正時代に一気に表面化した気配があって、そのことを跡付けようと古い本を眺めていたのですが、他に気がそれて自然沙汰止みになっていました。でも中途半端は良くないので、この辺で改めて文字にしておきます。

★

上で、“センチメンタリゼーション”は大正時代に一気に表面化したと書きました。そう考えるわけは、単純に明治時代の一般向け天文書と、大正時代のそれを比べたとき、その手触りがあまりにも違うからです。一言でいうと、明治の天文書はお堅く、大正の天文書はおセンチです。もちろん大正時代の天文書といっても、学術書はお堅かったでしょうが、一般読書人向けの本はひどくセンチメンタルです。

その変化は明治40年代から大正10年代にかけて、西暦でいえば1910年前後から1920年前後という、驚くほど短いスパンで生じました。

★

たとえば明治の例として、横山又次郎の『天文講話』(初版・明治35年/1902;引用は第5版・明治41年/1908)を見てみます。その「緒言」に曰く(以下、引用はすべて新字体・旧仮名遣いとし、カナ書きの文章は平仮名書きとします)、

「天文学は一名星学とも称〔とな〕へ、日月星辰地球等の、所謂天体と称するものの学問で、其の形状運動等より、如何なる物質より成れるかまでも併せて研究するものである、随〔したが〕って其の実益も極めて大で、正確に時刻を知り、暦を製して時を分ち、吾人日常の生活に時日を誤らしめず、又地球の形を精査して正確なる地図海図等の基礎を拵〔こしら〕ゆる等の事は、其の応用の直接なるものである」(p.1)

ここで強調されるのは、天体の研究が大きな「実益」(報時、編暦、地図作成の便)を伴うということです。まあ著者・横山は、本書が早稲田大学の史学科の学生を対象にした講義録であることから、「数学上に関する事項は、成るべく之を省き、天体に就て何人が読でも解し易く且面白さうに考へらるる事のみを説く積りである」と述べてはいますが(p.2)、それは一種の便法で、天文学が無条件に面白いものだ…とは言わないし、ましてや夜空の美観については、一言も触れていません。

★

次に見るのは、本田親二(著)『最新天文講話(全)』(明治43/1910)です。冒頭の「第一篇 緒論-第一章 天文学の目的」を読んでみます。

「天文学は普通の人が必ずしも閑却して差支ないといふやうなものではない。寧ろ社会の総ての方面に於て必要を感じなければならぬものであらうと思はれる。そこで本書は古今の学者の研究した結果を通俗的に一般の人に伝へ天文学の趣味と実用との方面の幾分を紹介したいといふ目的で書くのである。」(p.2)

本田がいう「実用の方面」というのは、横山とまったく同じです。すなわち報時業務、暦の作成、測地学・航海術等への応用です。では「趣味の方面」は何か。

「天文学は常に実用の方面許〔ばか〕りを研究して居るのではない。時には実用にもならぬやうな、普通素人が考へると全然空想のやうなものを頗る精密に研究して居ることもあるのである。〔…〕吾人が宇宙の中に棲息して居る以上は、自分の住家として宇宙を研究したいといふ事は誰でも起すべき欲望でなければならぬ。其智識欲の要求によって天文学の最大なる而〔しこう〕して最終の目的が定るのである。即宇宙全体の構造及び過去将来を詳しく知り尽くすといふ、総ての空間及総ての時間を包含する大問題である。それは吾々の心中に於ける智識の統一の欲望の最大なる発現であると言っても宜〔よ〕いのである。」(pp.5-6)

本田がいう「趣味の方面」とは、要するに宇宙の成り立ちに関する「科学的探究ロマン」です。実際、その思いに突き動かされて、我々は100年余りの間に長足の進歩を遂げ、今もその歩みを止めていないわけで、これが壮大なロマンであることは間違いないでしょう。

本田は「星座ロマン」や「星空の美」こそ説きませんでしたが、そこには確かなロマンチシズムの萌芽があり、それが大正時代になると一気に噴き出してくることになります。

(この項つづく)

続・乙女の星空 ― 2025年03月10日 06時00分31秒

その後もいろいろ考えていて、この話はかなり「大きい話」だということが、徐々に分かってきました。単に小冊子を一瞥して、それで終わりということではなく、明治~大正の文芸思潮と天文趣味の絡み合いみたいなものところに、話が発展していきそうな気がするからです。でも、あまり話を大きくすると収拾がつかなくなるので、とりあえず冊子の中身を見てみます。

★

冊子の冒頭は、前回の口絵に続き、次のような口絵で飾られています。

生贄となったアンドロメダ姫と、ペガサスにまたがり姫の救出に向かう英雄ペルセウス。西洋では伝統的な画題でしょうが、このアンドロメダ姫のハイ頭身と、肉感性を排した、か細い身体表現は、西洋画の伝統を離れ、むしろ後の少女漫画的表現に接近しているようにも見えます。

口絵のあとは、季節ごとの星図が挿入されていて、さらにその後に本文が続きます。

本文は二部構成になっていて、第一部が「星座の手引き」、第二部が「星の神話」と銘打たれています。ここで第一部の冒頭、本冊子の序文に当る一文に注目してみます(原文改段落は改行で表示。太字は引用者)。

「涼み台に坐って、星を数へたりする夏の夜が近づいてまゐりました。

あの美しい星たちの鏤(ちりば)められた夜の空を仰いで、あなた方は宇宙の神秘と壮麗さとに心を打たれたことはありませんか。さうしてあなた方は御存知でせうか。夜の星空の殆ど全天がロマンチックな神話と伝説に満ち満ちてゐるといふ事を。

それはどんな神話と伝説なのか、とあなたはお訊ねになるのですね。それを聞きたいとおっしゃるのですね。でも、さう一と口にお話しできる物語でもなく、物語の数も多いのですから、おい、それと直ぐにお聞かせするわけにもいきません。

そこでこのやうな可愛らしい「星の本」を作って、あなた方の夜のために捧げやうとするのですが、さてその星と星座との物語をお聞かせすれば、その次には、その星と星座はどれであらう?と云ふ興味をあなた方は屹度(きっと)お持ちになる筈です。で、つまりそれ等(ら)のロマンチックな星の話をお聞かせするためと、そして実際にそれ等の星々を夜空に指摘するために役立たせやうとしたのがこの「星の本」の目的です。」

あの美しい星たちの鏤(ちりば)められた夜の空を仰いで、あなた方は宇宙の神秘と壮麗さとに心を打たれたことはありませんか。さうしてあなた方は御存知でせうか。夜の星空の殆ど全天がロマンチックな神話と伝説に満ち満ちてゐるといふ事を。

それはどんな神話と伝説なのか、とあなたはお訊ねになるのですね。それを聞きたいとおっしゃるのですね。でも、さう一と口にお話しできる物語でもなく、物語の数も多いのですから、おい、それと直ぐにお聞かせするわけにもいきません。

そこでこのやうな可愛らしい「星の本」を作って、あなた方の夜のために捧げやうとするのですが、さてその星と星座との物語をお聞かせすれば、その次には、その星と星座はどれであらう?と云ふ興味をあなた方は屹度(きっと)お持ちになる筈です。で、つまりそれ等(ら)のロマンチックな星の話をお聞かせするためと、そして実際にそれ等の星々を夜空に指摘するために役立たせやうとしたのがこの「星の本」の目的です。」

文中、「ロマンチック」という語が2回使われています。

この冊子の書き手が伝えようとするもの、そして読み手が期待するものは、「夜空のロマンチシズム」だというのです。

ただし、こういう文脈で使われる「ロマンチシズム」は、芸術分野でいうところの「ロマン主義」とは少なからず意味合いが異なり、おそらく「センチメンタリズム」と同義だと思います。うっとりと夜空を見上げ、ときに甘く、ときにやるせない思いを星に託す態度こそ、女学生文化における星空受容の基調だったのでしょう。

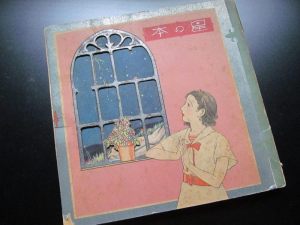

(冊子の表紙。画像再掲)

★

第一部は、冒頭の「ロマンチシズム宣言」に続いて、星の数(肉眼で5,388個、22等星まで数えるとおよそ1,000億個)、星の種類(恒星、遊星、衛星の区別)、太陽系の各遊星の説明、星と星の距離、季節による星座の移動…といった簡単な天文学の基礎が説かれます。

続く第二部は、大熊座・小熊座(以下、星座名は冊子に従います)、龍座、髪座、乙女座、獅子座、蝎座、射手座、蛇遣座・蛇座、鷲座、琴座、冠座、白鳥座、ケフェウス座、山羊座、カシオペイア座、アンドロメダ座、ペルセウス座、鯨座、南魚座、ペガサス座、魚座、牡牛座、オリオン座、大犬座、小犬座、双子座、エリダヌス座、アルゴ座、馭者座、蟹座…以上32の星座について、主にギリシャ・ローマの星座神話を、易しい言葉で再話しています。(なお、それぞれの項目中、関連する星座に触れている箇所があるので、登場する星座はこれよりも多いです。たとえばアルゴ座が、今では5つの星座に分割されていることなどは、当然言及されています。)

★

「序文」で著者自身が述べるように、本冊子が提示する「夜空のロマンチシズム」の中身とは、ギリシャ・ローマの星座神話の世界に他ならず、それは本冊子の口絵からも明らかです。

それは昭和の女学生にとって、時間的にも空間的にも遠く隔たった「お伽の世界」であり、だからこそ夢を託すにふさわしい対象たりえたわけですが、アンドロメダ姫の絵画表現に滲み出ているように、そこには微妙な日本的アレンジも加わっており、言うなれば「宝塚的異国憧憬」に近いものが、そこにはあったんじゃないか…と想像されるのです。

★

上で述べたことは、何となく当たり前のことを述べているように受け取られるかもしれませんが、でも、それは決して当たり前のことではありません。

なぜなら、「夜空のロマン」イコール「星座神話の夢幻性」である必然性は薄くて、むしろ「夜空のロマン」イコール「科学的宇宙像がもたらす驚異」である方が、19世紀以降は普遍的な在り様だったと思うからです。

これは換言すれば、センチメンタリズム(主情主義)的宇宙ロマンが、インテレクチュアリズム(主知主義)的宇宙ロマンを圧倒していたのが、日本の女学生文化における天文趣味の特質だということです。さらに、「異国憧憬とその日本的変容」という、過去本邦で何度も繰り返されてきたパターンが、ここにもまた見られる点も見逃せません。

★

そして、上のことは実は女学生文化に限らず、野尻抱影や山本一清以降の日本の天文趣味全般に濃い影を落としているんじゃないか…というのが、私の常々考えていることです、そもそも、この冊子は無名の著者のオリジナルではなく、当時の一般向け天文書を切り貼りしたものでしょうから、往時の天文趣味の雛型に他なりません。でも、そこまで話を広げるとなかなか大変だ…というところで、今日の記事の冒頭につながるのです。

(この項、続くかもしれず、続かないかもしれません)

乙女の星空 ― 2025年03月03日 18時31分52秒

こういう小さな冊子を手にしました。

この冊子は表紙に工夫があって、単なる平面的な絵ではなく、窓ガラスにあたる部分を抜いて、窓越しに巻頭口絵の星空が覗いているという、なかなか凝った造本です。

その巻頭口絵がこちら。

あるいはこんなイラストも挿入されていて、レトロな「乙女チック」ムード全開です。

★

『少女の友』(実業之日本社)は、1908年(明治41年)から1955年(昭和30年)まで続いた少女雑誌。戦前だと、ほぼ今の中・高生に当たる“女学生”、すなわち高等女学校の生徒らが愛読した雑誌です。国会図書館の第 148 回常設展示「女學生らいふ」(平成 19 年)の展示解説【LINK】は、この辺の事情を以下のように述べています(太字は引用者)。

「多くの少女雑誌が発売される中、二大人気雑誌は『少女倶楽部』と『少女の友』でした。発行部数で群を抜いていた『少女倶楽部』は、主に小学校高学年から女学校低学年を対象とし、地方の女学生が多く購読しました。少女小説や童話の他、受験の心得や時代物など内容は多彩でした。一方『少女の友』は、女学校高学年までを視野に入れ、同じ少女小説でもよりロマンティックなものを掲載し、少女歌劇の特集をするなど、抒情性豊かで繊細な誌面構成となっており、都市部の女学生に強い支持を受けました。」

(これまた乙女チックな裏表紙)

(同上 一部拡大)

この冊子の元の持ち主も山口高等女学校の女学生のようです。

その下に、この冊子の装丁・挿絵を担当した人の名前が「TSUYUJI」と見えますが、これは長谷川露二のことでしょう。

国立国会図書館典拠データ検索・提供サービス【LINK】によれば、長谷川露二は本名を長谷川忠勝といい、1904年の生まれ。国会図書館の蔵書検索に当たると、1927年に雑誌「少女の友」「日本少年」「少女倶楽部」等にその名が見えるのが初出で、戦後はもっぱら幼児向け絵本や児童書の挿絵画家として活躍した方です。その最後の作品は1974年に出ているので、この前後に引退されたか、亡くなられたのでしょう。

ちなみに文中のカットをしげしげ見ると「TSUYUJI・E」とサインされていて、「あれ?TSUYUJI・H じゃないの?」と、最初首をかしげましたが、これはどうやら「露二・絵」の意味のようです。

★

この冊子を手掛かりに、戦前の「乙女チシズム」ないし女学生文化と天文趣味の関連につい考えてみたいと思います(…といって、現時点では何の結論もないので、少し時間がかかるかもしれません)。

(この項つづく)

Look Up and Look Down ― 2024年09月19日 20時01分56秒

気の滅入るような出来事が多いと、忌まわしい世俗から目をそむけて、遠い星の世界を眺めてみようか…という気分になります。

双眼鏡ごしに眺める星の光は、まことに一服の清涼剤で、しばし心が慰められます。もちろん星を眺めても、気の滅入るような出来事が消えて無くなるわけではないんですが、心の平安を保つためには、そういう時間もときに必要です。

それに――。

これも時おり思うことですが、この宇宙に「世俗」が一体どれだけ存在するか? 無数の星が浮かぶ広大な宇宙においても、「世俗」はまれな上にもまれな存在で、観測技術が向上した現在でも、「世俗」はこれまでただ1か所しか観測されていません。

これほど希少な「世俗」から目をそらすなんて、まことにもったいない話で、空に向けていた双眼鏡をただちに地上に向けて、深甚の興味をもってそれを観察すべきではなかろうか…。そんな風に思ってみるのも、確かにこころの平安に役立つことで、そもそも上に書いたことは強がりでもなんでもなく、科学に裏付けられた100%正しい陳述なのですから、我々は胸を張ってそうしてよいし、そうすべきであると、ちょっと元気が出たところで、また地上に舞い戻って日々を過ごすわけです。

これまた天文趣味の「功徳」だと私は信じます。

18世紀の版画「天文学」を読む ― 2024年07月15日 15時51分07秒

昨日の「天文学(Astronomy)」と題された18世紀の版画を、天文風俗史の観点から眺めてみます。全体としてこの絵は実景ではないと思いますが、この絵には当時の天文学が帯びていた文化的コンテクストが象徴的に表現されていると想像します。

(正面像がガラス反射で撮れないので、オックスフォード科学史博物館の画像をお借りします。出典:https://mhs.web.ox.ac.uk/collections-online#/item/hsm-catalogue-7467)

これを見てまず気になるのは不思議な背景で、これは明らかに同時代のロマン主義的廃墟趣味の表れでしょう。18世紀から19世紀にかけて、廃墟にロマンを感じる感性が西欧を席巻し(いわばヨーロッパ版わびさびの感覚です)、果ては人工的に廃墟っぽいものをこしらえて、それを庭園の景物に据えて喜ぶなどということも富裕層の間で流行したと聞きます。この絵に描かれているのも、おそらくそれでしょう。

(オーストリアのマリア・エンツァースドルフに作られた人工廃墟、1810-11年。Wikipedia 「Artificial ruins」の項より。撮影 C.Stadler/Bwag)

人工廃墟というのは、見かけは古くても、それを楽しむこと自体はお洒落でファッショナブルな行為ですから、その前で繰り広げられる紳士淑女の天文趣味にも、同様にファッショナブルな意味合いがあった…という風に読めます。彼らの気取ったポーズ、あでやかな服装にもそのことは表れています。

★

この版画に登場する天文機器類は、まずアーミラリースフィアと天球儀、

そして、足元に散らばるディバイダ、物差し、バックスタッフ(背杖)といった航海用天測具類です。

これらは通時代的に天文学のシンボルですから、「天文学」というタイトルの絵に登場するのは、ある意味当然ですが、傍らで仲睦まじく語らう男女に対して、アーミラリーと天球儀を手にした男性二人は、何だか孤立していますね。

虫眼鏡片手の学者先生と、メランコリックな若者といったところでしょうか。とはいえ、虫眼鏡でアーミラリーを覗く必然性は全くないので、これはいくぶん戯画化された学者像だと感じます。

★

こちらも男女のペアです。天文学がロマンスを連想させる――つまり、星を語ることは、当時すでにロマンチックなことであったことを示すものでしょう。

と同時に、この男性が女性をやさしく教え諭す姿は、一つの時代の型みたいなもので、女性が質問し、男性が答えるという問答体の科学入門書が、当時盛んに出版されましたが、そうした趣向を絵画化すると、こんな絵面になるのでしょう。(問答体の科学入門書はその後も健在ですが、時代の変化に応じて、対話するのは<子供と親>へ、さらに<素人と専門家>へと変わっていきました)。

(1772年にロンドンで出た『The Young Gentlman and Lady’s Philosophy』口絵)

そして、このカップルが手にするのが、近代天文学のシンボル・望遠鏡ですが、ここでこの絵の最大の謎にぶつかります。なぜ彼らは望遠鏡を反対向きに覗いているのか?

最初は、近くのものを遠くに眺めて楽しむ、一種の視覚玩具として望遠鏡を使っているのかな?とも思いましたが、もう一人の男性もやっぱり反対向きに覗いているので、ここには明瞭な作画意図があるのだと思います。

当時、「望遠鏡を反対向きに覗く」というのが、何か一般的なアレゴリーとして成立していたのかどうか、そこがはっきりしませんが、そこに意図があるとすれば、おそらくは皮肉な意図でしょう。

★

私はこの絵を最初、18世紀の典雅な天文学の営みを描いたもの…と素朴に考えていましたが、何かもうちょっと複雑な背景――例えば上流階級の浮薄さを揶揄するような意図を持った絵なのかもしれません。

【2024.7.21付記】 この図は「逆さ覗き」ではなく、こういう形状の、すなわち太い方から覗く古式の望遠鏡を描いたものであろうと、コメント欄で「パリの暇人」さんにご教示いただきました。状況証拠に照らしてそれが妥当と考えます。したがって、記事の後段は誤解に基づく無意味な文章ということになりますが、記録的意味合いからそのままにしておきます。

最近のコメント