美しい午暦 ― 2026年01月03日 08時17分16秒

2026年は、丙午(ひのえうま)の年です。

丙午の年は(ほかのすべての干支も同じですが)、60年に一遍回ってきます。

前回は1966年(昭和41年)、さらにその前は1906年(明治39年)でした。

その1906年の暦を手にしました。

■中村不折(画)、凸版印刷合資会社(発行)

『明治三十九年略暦』

『明治三十九年略暦』

「尽馬〔うまづくし〕十二題」と題して、月替わりで馬にちなんだ絵を添えたカレンダーです。ただし、「略暦」とあるように、この暦はいわゆる七曜カレンダーではなく、各月の日曜日と祝日の日付けのみ表示してあります。(「略暦」という言葉は江戸時代にもありましたが、旧暦から新暦に代わって、その内実も変わりました。旧暦時代の「略暦」は、主に月の大小と主要吉凶日の一覧を載せた一枚刷りの暦です)。

この暦に惹かれたのは、なんといってもその挿絵の並外れた美しさ。

(1月「神馬 希臘賞牌」)

(3月「馬蹄香」)

(6月「在五中将東下」)

作者の中村不折(なかむら・ふせつ、1866-1943)は、フランスに留学した洋画家にして、六朝風の書をよくした書家。漱石の『吾輩は猫である』や、藤村の『若菜集』等の挿絵を描いた人でもあります。

(8月「天馬」)

(10月「馬之脊越 碓氷嶺」)

(12月「千金之馬骨」)

★

「この暦は明治39(1906)年に発行され、お得意先に配られました。印刷には、当時日本に導入されたばかりのアルミ印刷が用いられています。

アルミ印刷は平版直刷りによる印刷方法で、日本では最初にアルミニウムによる版から普及したためこう呼ばれました。当初はアメリカやドイツなど海外からアルミ輪転印刷機が輸入されましたが、まもなく国産化されます。当時中村鉄工所支配人にであった浜田初次郎は、明治38年にアルミ印刷機を製作し、凸版印刷に納入しました。その国産一号機でこの暦は印刷されたのです。」

アルミ印刷は平版直刷りによる印刷方法で、日本では最初にアルミニウムによる版から普及したためこう呼ばれました。当初はアメリカやドイツなど海外からアルミ輪転印刷機が輸入されましたが、まもなく国産化されます。当時中村鉄工所支配人にであった浜田初次郎は、明治38年にアルミ印刷機を製作し、凸版印刷に納入しました。その国産一号機でこの暦は印刷されたのです。」

平版直刷りは、原理的には石版刷りと同じですが、この暦は版面にアルミニウム版を使用した新式の「アルミ印刷」の技法を用いており、しかもその国産第1号の印刷機で刷り上げたものだそうで、単に美しいばかりでなく、印刷技術史の上でも貴重な作例ということになります。

(暦奥付)

さらに印刷博物館の解説には、「凸版印刷初代社長河合辰太郎は根岸に住んでおり、隣人であった寒川鼠骨をはじめ、浅井忠、中村不折などと交流がありました。浅井や中村は技術者たちの研修の講師も務めています」ともあります。

類似のことは、先日、「半七写真製版印刷所」と田中松太郎の記事【LINK】のところでも見ましたが、草創期の印刷技術者は、想像以上にアートの世界に親近していたことが分かります。

★

印刷物と版画作品、あるいは工業製品と工芸品の境界は常に曖昧で、連続的だと、この美しい暦を見て感じます。その全てが…とは言いませんが、一部の印刷物はやはりアートと呼びたいと思います。

ロケットサンタ ― 2025年12月24日 13時12分12秒

今年の冬至は、一昨日の12月22日でした。

冬至はもちろん昼間の長さがいちばん短い日で、同時に太陽高度がいちばん低い日でもあります。この日を境に、太陽の南中高度は徐々に高くなり、日脚も伸びていきます。

したがって冬至の日に太陽の復活を祝い、冬至を以て新たな1年の始まりとした観念や古俗は、おそらく世界中に遍在するでしょう。クリスマスの諸行事も、その古俗の上に成り立っているというのが定説かと思います。

「Merry Christmas and Happy New Year!」と、クリスマスも新年もいっぺんに祝う挨拶は、そんな気分を引きずっているのかもしれません。

★

上は1960~70年代、旧ソ連で発行されたクリスマス絵葉書。

この時代は本当に何でもロケット尽くしですね。

こちらのサンタはスプートニク1号、2号、3号とおぼしい人工衛星にそりを引かせて、子供たちのところに急いでいます。

こちらは、ご自慢のそりすらも打ち捨てて、ロケットでひとっ飛び。

上の2枚は、旧ソ連邦を構成するエストニアで発行されたものらしく、言葉はエストニア語です。

旧ソ連は(今のロシアも)相当いかつい国でしたが、こういう素朴な童心画をよくする一面もありました。

★

葉書に書かれた文字は、ロシア語の方は、「C Новым годом」(ラテン文字にすれば「S Novym godom」、Googleの発音だと「ス・ノーヴム・グオダム」に聞こえます)、エストニア語の方は「Head uut aastat」(同じく「ネアデー・ウータースタ」)で、意味はどちらも「Happy New Year」。

クリスマス・カードなのに新年のことしか言ってないのは、冒頭に書いたような理由か、非宗教国家だったせいかな…と最初思いましたが、そもそも東方正教会はユリウス暦を使っているので、クリスマスが1月7日になるというのが、最大の理由のようです。かの国のクリスマスは、年末ではなく、正月行事ですね。

★

日本の年末はひたすら慌ただしいですが、ホッとするひと時も必要です。

皆さま、どうぞよいクリスマスを。

夏から秋へ ― 2025年08月23日 08時02分36秒

今日は旧暦の7月1日、文月朔日です。

旧暦の歳時記だと、1~3月が春、4~6月が夏、7~9月は秋、そして10~12月を冬に配当しているので、いよいよ今日から秋です。

旧暦は「太陰太陽暦」といわれるように、月の満ち欠けを基準にした29.5日周期と、太陽が天球を一周する365.25日周期を整合させるため、ときどき「閏(うるう)月」をはさむ必要があります。今年がまさにそれで、旧暦6月の次に「閏6月」が入ったので、新暦との差が大きくなりました。(去年だと、8月4日が旧暦7月1日でした。)

上のような理解とは別に、伝統的季節区分のひとつに、24節気の「立秋」というのもあります。立秋は、夏至と秋分のちょうど真ん中の日で、こちらに従えば、すでに8月7日から秋です。24節気は純粋に太陽の運行に基づく、いわば太陽暦ベースの考え方なので、今年はやっぱり文月朔日との差が大きくなりました。(立秋は毎年8月7日ごろで一定しています。)

★

いずれにしても、今日から名実ともに秋

…のはずですが、現実はご覧のとおり。

異常気象だ、地球温暖化の影響だ、と連想はすぐそこに行きますが、江戸中期の狂歌師、鯛屋貞柳(たいや ていりゅう、1654-1734)の作に、

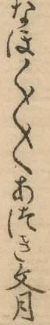

涼しかろとおもひまゐらせ候に なほなほなほなほあつき文月

というのを見つけました。刊本だと、「なほ」のところが「く」の字形の繰り返し記号になっていて、その連なりに作者のうんざり気分がよく出ています。

(『貞柳翁狂歌全集類題』(関西大学図書館所蔵)

出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/100346088)

江戸時代だからといって、文月とともにスパッと秋が来たわけではなく、人々はふうふう暑い息を吐いていたことが分かります。まあ、気温は今より低かったかもしれませんが、暑さ寒さは主観的な体験なので、貞柳にいわせれば「暑いものは暑いんだ」というところでしょう。

★

日中は38度の灼熱地獄に、いったい秋はどこに?と思いますが、昨夜ふと気づきました。日が落ちると、あちこちで虫の声が聞こえることに。

こういう微妙な季節感を、俳句では「夜の秋」という季語に込めました。

「夜ともなれば秋めいた感じがする。けれども実際にはまだ夏だ」ということで、これは夏の季語です。したがって俳句の約束事としては、すでに今日から使えませんが、感覚的にはぴったりです。

涼しさの肌に手を置き夜の秋 虚子

手花火の香の沁むばかり夜の秋 汀女

手花火の香の沁むばかり夜の秋 汀女

★

地球の公転に滞りはなく、北半球ではこの先ますます日は短く、太陽の南中高度も低くなっていきます。その底堅い事実に則り、異常は異常なりに、季節は移り変わりつつあります。

羊飼いの暦 ― 2024年12月19日 05時57分51秒

「羊飼いの暦」という言葉をネットで検索すると、真っ先に出てくるのがシェイクスピアと同時代の英国の詩人、エドマンド・スペンサー(c.1552-1599)の 詩集『羊飼いの暦』(1579)です。

しかし、今回話題にするのは、それとは別の本です。

学匠印刷家のひとり、ギー・マルシャン(Guy Marchant、活動期1483-1505/6)が、1490年代にパリで出版し、その後、英訳もされて版を重ねた書物のことで、英題でいうとスペンサーの詩集は『The Shepheardes Calender』で、後者は『The Kalender of Shepherdes』または『The Kalender and Compost of Shepherds』という表記になります(仏題は『Le Compost et Kalendrier de Bergiers』)。

マルシャンの『羊飼いの暦』は、文字通り暦の本です。

当時の常として、暦にはキリスト教の祝日や聖人の縁日などが細かく書かれ、さらには宗教的教訓詩や、星占い、健康情報なども盛り込んだ便利本…のようです。想定読者は文字の読み書きができる人ですから、その名から想像されるような「農民暦」とはちょっと違います(この「羊飼い」はキリスト教でいうところの司牧、迷える民の導き手の意味と思います)。

★

暦や占星への興味から、マルシャンの『羊飼いの暦』を手にしました。

(1493年パリ版)

もちろん本物ではなく、1926年にパリで作られた複製本ですが、複製でも100年近く時を経て、だいぶ古色が付いてきました。

一般民衆向けの本なので、言葉はラテン語ではなく、日常のフランス語です。…といっても、どっちにしろ読めないので、挿絵を眺めて楽しむぐらいしかできません。我ながら意味の薄い行為だと思いますが、何でもお手軽に流れる世情に抗う、これぞ良い意味でのスノビズムではなかろうか…という負け惜しみの気持ちもちょっとまじります。

さて、これが本書の眼目である「暦」のページ。

読めないなりに読むと、左側は10月、右側は11月の暦です。冒頭の「RE」のように見える囲み文字は、実際には「KL」で、各月の朔日(ついたち)を意味する「kalendae」の略。そこから暦を意味するKalender(calendar)という言葉も生まれました。

(12月の暦よりXXV(25)日のクリスマスの挿絵。こういうのは分かりやすいですね)

これは月食の時刻と食分の予測図でしょう。

星を読む男。

占星学の基礎知識もいろいろ書かれていて、ここでは各惑星が司る事柄が絵入りで説かれています。左は太陽(Sol)、右は金星(Venus)。

何だか謎めいていますが、たぶん天象占い的な記事じゃないでしょうか。

身体各部位を支配する星座を示す「獣帯人間」の図。

これも健康情報に係る内容でしょう。

恐るべき責め苦を受ける罪人たち。最後の審判かなにかの教誨図かもしれません。

★

印刷術の登場により情報の流通革命が生じ、世の中が劇的に変化しつつあった15世紀後半の世界。

それでも庶民の精神生活は、キリスト教一色だったように見えますが、庶民が暦を手にしたことで、教会を通さず自ら時間管理をするようになり、そして星の世界と己の肉体を―すなわちマクロコスモスとミクロコスモスを―自らの力で理解するツールを手にしたことの意味は甚だ大きかったと想像します。

その先に「自立した個の時代」と「市民社会」の到来も又あったわけです。

冬来たりなば春遠からじ ― 2024年12月14日 16時57分56秒

前回のおまけ。ケプラーの法則は地球にも当てはまるという事実を反芻していて、はたと気づきました。

地球の公転図として、真っ先に思い浮かべるのは上のような図ですが、本当は下のようであるべきだと。

(ただし遠日点と夏至点、あるいは近日点と冬至点はズレているので、この図はあくまでも近似のイメージです。【参考LINK:近日点の移動】)

そして冬場の地球は、より短い経路を相対的に速いスピードで公転し、夏はその反対になるので、必然的に冬は夏よりも短いはずだと。

★

実際に、今年から来年にかけての二至二分(春分・夏至・秋分・冬至)の時期を分単位で確認してみます。

さらに「春分から秋分まで」の「夏の半年」と、「秋分から春分まで」の「冬の半年」を計算してみます。

なるほど、これまで等しいと思い込んでいた二至二分のインターバルにはずいぶん差があって、たしかに冬は夏より短いことが確認できました。

私もずいぶん長いこと生きてきて、毎年夏を送り、冬を送り過ごしてきましたが、この事実に気が付いたのは今日が初めてです。夏より冬が短いのは、何も長期休暇ばかりではありません。まさに「冬来菜葉、春唐辛子」。

★

知っている人にとっては当たり前のことを、さも重大事であるかのように書きました。でも、この話の眼目は「冬は夏より短い」という事実ではありません。それ以上に重要なのは、「人間いくつになっても新たな発見をしうる」という事実です。これは声を大にして触れ回る価値があると信じます。

暑さ寒さも… ― 2024年09月21日 05時37分36秒

あれ?と思ったことがあります。

★

「立秋」が、8月の暑い盛りに来ることへの違和感を述べた以下の記事。

(今や立秋は大本営発表か? 元記事はこちら【LINK】)

そのコメント欄で、常連コメンテーターのS.Uさんが、「立秋とは夏至と秋分の真ん中の日」とシンプルに説明すればよい…という提案をされました。つまり、「風の音にぞおどろかれぬる」とか、そこに何か季節感を求めるから話がおかしくなるので、純粋に天文学的事実のみに基づいて立秋を説明したほうが、大方の理解が得られ易いだろうというご指摘です。

それに対して、私は「いっそのこと春分・夏至・秋分・冬至を季節の区切りにしたほうが、現代の皮膚感覚や言語感覚に合うのでは?」とお答えし、「まあ、言っても詮無いことですが」と付け加えました。

★

今回「あれ?」と思ったのは、それは詮無いことでも何でもなくて、そもそも西洋では「春夏秋冬」をそのように定義していると知ったからです。

この事実は、例によって天文学史のメーリングリスト(HASTRO-L)で教えてもらったのですが、当該投稿は以下の記事にリンクを張っていました。Glenn A. Walsh氏による今年の9月20日付けの記事で、「秋は秋分の日曜朝に始まる」と題されています。

■SpaceWatchtower:Fall Begins at Equinox Sunday Morning

その冒頭に載っているのが、二至二分における地球と太陽の位置関係を示した下の図です。

( ©1999, Eric G. Canali. Permission granted for non-profit use only, with credit to author.)

このことは私の知識の盲点だったので、本当に「へええ」と思いました。

まあ「西洋」と一口に言っても、時代も国もさまざまなので、また別の定義や理解もあるとは思いますが(実際、上の記事でもいろいろ説明があります)、日本でも今後は「秋が立つのは秋分の日だぞ!それまでは立派な夏だぞ!」…というのが常識化する日が来ないとも限りません。いや、今年みたいな異常な暑さが続けば、早晩必ずそうなってしまうでしょう。

そうならないことを切に願います。

秋立つ。 ― 2024年08月07日 19時06分22秒

暦の上では今日から秋。

…そう言われて、「馬鹿も休み休み言え」とお怒りの方もいらっしゃるでしょう。たしかに私もそう思うし、「どうも最近の暦は、大本営発表が過ぎる」とも思います。

でも、これは気温だけに注目するからそう思うので、日の出・日の入りの時刻、太陽の天球上の位置、夜空の星座の顔ぶれ…それら気温以外の天象は、すべて今が秋の入り口であることを示しています。

「暑いのが夏、涼しいのが秋」、そんな「常識」は捨て去らねばなりません。

そんなことでは、もはや季節は判別できないのです。

天を管掌した古今東西の学者たちのように、我々はじいっと太陽の運行を観測し、ただそれのみによって四季を知るしかないのです。

そう、誰が何と言おうと、すでに秋は立ったのです。

…と力説せねばならないことを悲しく思います。

地球はいったいどうなってしまうのでしょうか。

土御門、月食を予見す(後編) ― 2024年06月10日 17時59分43秒

(昨日のつづき)

(画像再掲)

さて、改めてこの明和3年の月食予測の詳細を見ると、「月食五分。寅の一刻東北の方より欠け始め、寅の八刻甚だしく、卯の六刻西北の方終わり」と書かれています。

ここに出てくる「寅の一刻」とか「寅の八刻」の意味が最初分からなかったんですが、ものの本(※)を見て、ようやく合点がいきました。

★

よく知られるように、江戸時代の時刻表示は、日の出と日の入りを基準にした「不定時法」が一般的です。そのため、「子の刻」「丑の刻」「寅の刻」…等、1日を12区分した「辰刻」の長さは季節によって伸び縮みがあり、たとえば真夜中の「子の刻」は、短夜の夏場は短く、冬の夜長には長くなりました。真昼の「午の刻」ならばその逆です。

しかし、暦に記される時刻は、これとは違って(最後の天保暦を除いて)「定時法」を使っていたんだそうです。つまり、季節に関係なく子の刻なら23時~1時だし、丑の刻は1時~3時…という具合に固定されていました。これは現代の時間感覚と同じです。したがって同じ「子の刻」「丑の刻」といっても、日常生活と暦本ではその用法が微妙に違った…というのが、ややこしい点です。

暦ではそれをさらに「寅の一刻」とか。「卯の六刻」とか、細かく言い分けているわけですが、この辺は一層ややこしくて、当時の定時法では、1日を12等分した「辰刻」と、1日を100等分した「刻」という単位(1日=100刻)を併用していました。

「辰刻」と「刻」の関係は、

1辰刻 = 100÷12 ≒ 8.33刻 (8と3分の1刻)

であり、1刻を現在の時間に直せば

1刻 = 120分÷8.33 ≒ 約14分24秒

になります。何だかひどく中途半端ですが、実際そうだったのでやむを得ません。

そして、たとえば「寅の刻」だったら、以下のように呼び分けられることになります(時刻はすべて概数で示しました。「八刻」だけ他の刻より短いことに注意)。

寅の初刻 午前3:00~3:14

寅の一刻 3:14~3:29

寅の二刻 3:29~3:43

寅の三刻 3:43~3:58

寅の四刻 3:58~4;12

寅の五刻 4:12~4:26

寅の六刻 4:26~4:40

寅の七刻 4:40~4:55

寅の八刻 4:55~5:00

★

こうしてようやく、上記の月食記載の意味が理解できます。

すなわち、「月食五分〔食分0.5〕。寅の一刻〔3:14~3:29〕東北の方より欠け始め、寅の八刻〔4:55~5:00〕甚だしく、卯の六刻〔6:26~6:40〕西北の方終わり」です。

これがどの程度実際を反映しているか?

国立天文台の日月食等データベースに当たると、このときの月食(部分食)は、以下の通り3:45に始まり、4:52に最大食となり(食分は0.336)、5:59に終わっています。

比較してどうでしょう? 食甚の時刻および食の開始と終了の方位はほぼ正解ですが、食分を実際よりも多く見積もった関係で(つまり、月がもっと地球の影の中心に近い位置を横切ると予想したため)、食の始まりと終わりが前後に30分ほど間延びしています。この予測を以て、「それでも、それなりに当てたんだからいいじゃないか」と言えるかどうか?

★

西洋天文学を採り入れて宝暦暦を改良した「寛政暦」の場合と比較してみます。

手元に天保8年(1837)の暦があります。

年号は天保でも、当時はまだ寛政暦を使っていました(さらに改良を加えた「天保暦」は、天保15年=1844から施行)。

(「月帯食(げったいしょく/がったいしょく)」とは、月が月食の状態で昇ったり沈んだりすること)

この年は3月17日(グレゴリオ暦では4月21日)に皆既月食がありました。

暦には、「寅の三刻【3:43~3:58】左の上より欠け始め、卯の二刻【5:29~5:43】皆既〔みなつき〕て入【=そのまま沈む】」と書かれています。

上と同じように、国立天文台のデータベースを参照すると、「3:49に欠け始め、4:50に皆既となり、5:40が食の最大、そして6:31に皆既が終わる」となっています。上記の「卯の二刻」は皆既の開始時刻とずれていますが、これが「食の最大時刻」の意味だとすれば、まさにどんぴしゃりです。

★

まあ、それぞれ1つの例だけを取り出して、逸話的に比較しても意味は薄いでしょうが、「やっぱり宝暦暦はゆるいなあ…」と感覚レベルで分かれば拙ブログ的には十分で、当初の目的は果たせたことになります。

-----------------------------

(※)本項の記述にあたっては、橋本万平(著)『日本の時刻制度 増補版』(塙書房、昭和56年第2版)を参照しました(特にpp.125-8「暦に見られる定時法」の節)。

(同書127頁より参考図を掲げます(第15図)。当時は仮名暦(右)と七曜暦(左)の間でも――両者ともに定時法ですが――時刻の表示法が異なり、ややこしいことこの上ないです。本項で採り上げたのは、もちろん仮名暦の方です)

土御門、月食を予見す(前編) ― 2024年06月09日 08時41分38秒

日食の予測といえば、先日の宝暦暦(ほうりゃくれき)を思い出します【LINK】。

蘭学流入とともに、新しい天文学の風が吹き始めた18世紀半ばの日本で、過去の亡霊のような存在、陰陽頭・土御門泰邦が作った宝暦暦。

この暦にはいろいろ芳しくない評判がつきまといますが、施行9年目の宝暦13年(1763)、日食の予測に失敗し、暦に書き漏らしたことは、その最たるものです(日食・月食に関する情報は、毎年の暦に必ず書かれていました)。しかも、民間学者の麻田剛立(あさだごうりゅう、1734-1799)らは、独自にその予測に成功していたので、お上の面目丸つぶれです。

これに懲りた幕府は、麻田の弟子である高橋至時(たかはしよしとき、1764—1804)を天文方に取り立て、新たに寛政暦(寛政10年=1798年施行)を完成させますが、それはまだ少し先の話。

★

(明和3年宝暦暦、末尾)

宝暦暦のことを思い出したついでに、手元にある明和3年(1766)の宝暦暦(出版されたのは前年の明和2年)を素材に、これがどの程度の精度を持っているのか、裏返せばどの程度「ダメな」暦なのかを知りたいと思いました(意地悪な興味ですね)。

(「月そく(月食)」の文字)

この年は、ちょうど1月17日――グレゴリオ暦に直すと1766年2月25日――に月食が予測されているので、これが当たっているかを確認してみます。

結論からいえば、確かにこの日は月食が発生しているのですが、果たしてその生起・継続時間の予測精度はどうか?

(この項つづく)

宝暦暦一件 ― 2024年05月30日 18時32分26秒

渋川春海が心血を注いだ貞享暦。

しかしそれも完璧ではありえず、時代が下るとともに、改暦の声がぽつぽつ出てきます。まあ、実際には貞享暦もまだまだ現役で行けたのですが、将軍吉宗の鶴の一声で、最新の蘭学を採り入れた新暦プロジェクトが動き出し、それを受けて宝暦5年(1755)から使われるようになったのが「宝暦暦」です(「宝暦」という年号は「ほうれき」と読むのが普通だと思いますが、暦のほうは「ほうりゃくれき」と呼びます)。

(明和3年(1766) 宝暦暦)

しかし、この暦には芳しからぬ評判がついて回ります。

その点についてウィキペディアの「宝暦暦」の項は以下のように記します。

「将軍徳川吉宗が西洋天文学を取り入れた新暦を天文方に作成させることを計画したが、吉宗の死去により実現しなかった。結局陰陽頭・土御門泰邦〔つちみかどやすくに、1711-1784〕が天文方から改暦の主導権を奪い、宝暦4年(1754年)に完成させた宝暦暦が翌年から使用されたが、西洋天文学にもとづくものではなく、精度は高くなかった。」

「騙し騙し使っていたものの、先の暦である貞享暦よりも出来が悪いという評価は覆し難く、日本中で様々な不満が出て、改暦の機運が年々高まっていく事となった。結局、幕府や朝廷は不満の声に抗しきれず、改暦を決定した。評判の高かった天文学者の高橋至時〔たかはしよしとき、1764—1804〕を登用し、寛政暦が作成され、宝暦暦はその役割を終えた。」

(同上。部分拡大)

渋川春海の「貞享暦」と高橋至時の「寛政暦」。

実力隠れなき2人の俊才が、知恵と努力を傾けた2つの暦の間にあって、宝暦暦は「ダメな暦」の代表であり、それはひとえに土御門泰邦という愚かな「公家悪(くげあく)」のせいなんだ…というのが、一般的な見方でしょう。

★

歴史物語は往々にして「悪者」や「敵役」を欲するので、土御門泰邦も実際以上に悪者とされている部分があると思います。泰邦にだって、きっと言い分はあるでしょう。

兄たちが次々に早世する中で、土御門兄弟の末弟でありながら当主の役割を負った泰邦。彼の行動は私利というよりも、暦に関する権能を幕府天文方から取り戻し、土御門家の栄光を再び輝かすことに動機づけられており、当時の「家の論理」に照らせば、それは一種の「正義」とすら言えます。

★

宝暦の改暦をめぐっては、渡辺敏夫氏が『近世日本天文学史・上巻』で、70頁余りを費やして詳しく論じています。それによると、泰邦も最初から横車を押してきたわけではなく、改暦の準備作業のため江戸から派遣された天文方の西川正休(にしかわまさやす、1693-1756)に対して、当初はまずまず穏当な対応をしていました。しかし、西川の表裏ある性格や、明らかな実力不足を知るに及び、「それならば…」と暦権奪還に向けて舵を切ったことが窺い知れるのです。

愚昧という点でいえば、西川正休の方がよほど愚昧だったかもしれません(西川が作成した新暦案に土御門側は数々の疑問を呈しましたが、それらは一応筋の通ったもので、西川はそれに返答することができませんでした)。その意味で、泰邦とその周辺にいた人物は、たしかに暦学について一通りの見識を備えていたのです。

しかし問題は、改暦の大仕事は「一通りの見識」でできるようなものではなかったということで、そこを無視して改暦に手を染めたのは、やはり無謀だったと言わざるを得ません。

(同上)

★

暦というのは、天体の運行と人間生活が出会うところに生まれるものなので、本来的に人間臭いところがあります。そして宝暦暦を見ると、改暦というイベントはそれに輪をかけて人間臭いなあ…と思います。

最近のコメント