メアリー・プロクター『天空の本』 ― 2026年02月15日 08時21分01秒

円安の影響もあって、海外から天文古書を買う機会がずいぶん減りました。それでも先日、「あ、これは」と思って発注した本があります。

■Mary Proctor

The Book of the Heavens.

Harper(London)、1926. 268p.

The Book of the Heavens.

Harper(London)、1926. 268p.

著者のメアリー・プロクター(1862-1957)については、本書の2年前に出た『Evenings with the Stars』(1924)を以前紹介しました。【LINK】

(画像再掲)

そちらはアールデコの美しいブックデザインでしたが、今日の本は前代のビクトリアンな雰囲気を引きずった装丁です。

私が買ったのはジャケット(日本で言うカバー)付きが評価されて、ちょっと高かったのですが、カバー無しの状態でも、ご覧のとおり美しい造本です。

見返しには、1932年にこれを買ったペック氏と、1992年にそれを古書店で購入したゴッドフリー氏のサインが入っています。本が出てちょうど100年、私は少なくとも3代目の所有者ということになるのですが、本というのはこうして受け継がれていくのだなあ…としみじみします。

(パラパラめくったら、アンカットの頁がありました。きっと前の持ち主も通読しなかったのでしょう。そんなところにも親近感を覚えます。)

本書の内容は、言ってみれば「普通の天文入門書」です。

「第1章 太陽の話」「第2章 月の話」から始まって、惑星、彗星、流星、太陽の固有運動、著名な星座、天の川の話が続き、最後は「第21章 ウィルソン山天文台と分光器」で終わっています。

類書には事欠かないので、屋上屋を架すことになると思いましたが、それでもあえて本書を買ったのは、イヴリン・ポール(Evelyn Maude Blanche Paul、1883-1963)の描く4枚の原色挿画が入っていたからです。

(「孤独な空の番人」)

彼女はラファエル前派の影響を強く受けた、中世画風の挿絵画家として有名な人だそうですが、ここで彼女が描くのは、抒情的な美しい天文画です。

(「パリで見られたハレー彗星」

そして何よりも上の1枚。

時系列で言うと、私は上の絵がバラで切り売りされているのを見て、「ああ、なんて美しい絵だろう」と思ったのが最初の出会いでした。でも、バラものにしてはやけに高かったので、購入を断念。それでもやっぱり諦めきれず、タイトルと作者の名前から検索して、本書の存在を知りました。結果的にこれは一冊まるごと買って正解です。

まあ、もう少し時代が早ければ、この絵は繊細な多色石版で刷られたはずで、その方が一層良かったと思いますが、そこは絵自体の魅力に免じて目をつぶることにします。

Paper Comet ― 2026年02月14日 11時39分08秒

このところ、「普通の天文の話題」が少なかったですね。

先日、こういうものを見つけました。

(左右幅は約20cm)

前回のハレー彗星接近(1985~6)を見込んで販売された、彗星の軌道模型です。

(裏側から見た状態)

厚紙を抜いた小型の円形のパーツと大型の山形パーツを組み合わせてあります。

売り出されたのは1982年、販売者はカリフォルニアのDavid Chandler。

この名前には聞き覚えがあります。以前、ステレオ画で恒星宇宙を俯瞰する立体星図を話題にしたとき、1977年にチャンドラー氏が出した『DEEP SPACE 3-D』という作品を紹介したことがあります。

■3-D宇宙…『DEEP SPACE 3-D』(1977)

(上記ページより画像再掲)

どうやらチャンドラーさんは、いろいろな天文教具を工夫するのが好きだったようですね。この『COMET HALLEY 1985-1986』も、ハレー彗星の動きを、人々によりリアルに感じてもらうための工夫のようです。

ただし、裏面から見た画像↑に見える切れ込みには、本来何か別のパーツがはめ込まれていたはずで、手元の品はそれを欠いています。たぶん、ひとつは全体を支える<架台パーツ>で、もうひとつは円形パーツ(地球軌道)と山形パーツ(彗星軌道)を一定の角度に保つ<傾斜角保持パーツ>でしょう。

★

ハレー彗星の公転軌道は、地球の公転軌道と同一平面上にはなく、両者の軌道面は一定の角度でクロスしています。その角度(軌道傾斜角)は約162度。

傾斜角0度の天体は、地球と同一平面上を、同一方向に公転しています(傾斜角は公転方向も考慮して決めます)。これが傾斜角180度になると、その公転面はやっぱり地球軌道と同一平面上にあるわけですが、上下がくるッとひっくり返って、公転の向きが地球と反対向きになります。同様に傾斜角162度の場合は、傾斜角18度と一見同じに見えますが、公転方向が地球と反対向きになります。

したがって、厚紙で18度の角度を作り、

下からあてがってやれば、太陽・地球・彗星の位置関係がリアルに再現されるわけです(公転方向は、地球と彗星とで最初から反対向きに印刷されています)。

あとは、1985年8月から1986年7月までの1年間、外周上のドットで表現された地球の位置と、同時期の彗星の位置(彗星の方は予想される尾の長さも表現されています)を見比べながら、両者の出会いと別れを脳内で再現し、この76年ぶりの天体ショーを楽しめば良いわけです。

★

もちろん、今ならCGでその動きは簡単にシミュレートできるでしょう。

でも、これは自前の脳で再現するから、一層深い理解が得られるような気もするし、第一、紙とハサミと鉛筆で同じことができるなら、その方がスマートじゃないでしょうか。

なんとなくアインシュタインの奥さんの有名なエピソードを思い出します。(夫と共にウィルソン山天文台を訪問した際、彼女は担当者から「我々はこの巨大な望遠鏡を使って、宇宙の構造を調べているのです」と聞かされ、「あら、うちの主人は同じことを古封筒の裏と鉛筆一本でやってますわ」と答えたとかいう逸話です。ただし、この話は真偽不明だとか。)

1899年の彗星騒動(後編) ― 2025年10月05日 09時06分11秒

検索すると、さっそく次のような記事が見つかりました。

1899年の彗星騒動は、米ウィスコンシン州マニトワックの町の理髪師が、「10月13日、彗星が地球にぶつかって、俺たちゃ木っ端みじんだぞ!」と、事あるごとに吹聴したおかげで、アメリカの一角でもパニックを引き起こしましたが、そこに「いや、衝突は10月13日ではなく、11月13日だ」と主張する、Rudolph Falf 教授という人が登場します。

「However, another man, an astronomy professor, Rudolph Falf, believed the true date was Nov. 13, 1899. He professed that “We all go up in smoke on November 13th, when the comet Temple hits the Earth.”」

ただし、ここでは”テンペル”ではなく”テンプル”彗星となっていて、何となく誤伝混じりっぽい感じがします。果せるかな、Falf 教授の名は実際には Falb であり、彗星の方は、19世紀に核が分裂して消滅したビエラ彗星(Biela’s Comet)が正解らしく、英語版Wikipediaには、既に関連の記述がありました。

■Rudolf Falb

■Biela's Comet

(該当記述はこちら、「注16」が付いた一文です。原典として挙がっているのは、Fyfe, Herbert C. (1900). "How Will the World End?". Pearson's Magazine. 10 (55): 85–94.)

★

(Rudolf Falb、1838-1903)

それにしてもファルプの伝を見ると、彼はなかなか興味深い人です。

粉屋の息子に生まれた彼は、修道院に入り、いったんカトリックの司祭になったものの、その後プロテスタントに改宗。この辺もちょっと不思議な感じがしますが、貴族の家庭教師をして小金をためた彼は、改めて大学に入りなおして、物理学や天文学、地質学を学びます。

かといって、彼はそのまま学界に入ることもなく、その才はもっぱらポピュラー・サイエンスの分野で発揮されました。特に彼の唱えた「月・太陽洪水説」(The lunisolar flood theory)――地震の主因は天体が地球に及ぼす潮汐力であり、月と太陽の相対的位置関係から、地震の発生を予知できるとする説――は、当時かなり人気を博した由。

さらに1883年から88年にかけて、インカ文明に関する著書を出版し、南米先住民の言語こそ「人類の原初言語」であり、それをセム語族と関連付けて新たな論争を巻き起こした…とWikipediaは説きます。この辺は、いかにも奇説めいた感じです。

そして「晩年」の項。

「脊髄麻痺性の疾患に次第に侵されながら、ファルプは1888年以降も「Critical Day」〔地震発生の要注意日〕のカレンダーの出版や、洪水神話や氷河期論を含むさらに奇抜さを増す著作の出版を続けた。その後15年間、妻と5人の子供と共に、ますます厳しい経済状況の中、彼はベルリン、故郷のオプダッハ、ライプツィヒを転々とし、最終的に再びベルリンに戻った。ルドルフ・ファルプは1903年、65歳でベルリンで没した。」

少なからず鬼気迫るものを感じます。ファルプはまさに一代の奇人です。

1899年の彗星衝突説は、この苦しい時期に唱えたもので、もちろん学界からはまともに相手にされなかったでしょうが、それでもアメリカの理髪師や、同じく脊椎カリエスで病に臥せっていた日本の俳人の心胆を寒からしめる程度の効果は発揮したわけです。

(この項、別の話題に転じつつ続く)

1899年の彗星騒動(前編) ― 2025年10月04日 14時57分29秒

高知市の寺田寅彦記念館友の会が発行している会誌 『槲(かしわ)』。

最新の第104号(令和7年9月刊)をご恵送いただきました。

冒頭に掲載された寅彦の随筆「新星―「小さな出来事」より」(大正9/1920)は、寅彦が長男に星を眺めることを手ほどきする内容で、短い中にも、彼が幼き人の興味をどう引き出そうとしたかが分かり、興味深かったです。

そしてもう一篇、さらに興味深い記事を拝見しました。

野村学氏による「寅彦と子規と彗星地球衝突説」という論考です。

要旨を述べると、明治32年(1899)、俳誌『ホトトギス』10月号に、正岡子規は「星」という随筆を寄せているのですが、その中で子規は、同年11月に彗星と地球が衝突するという説をめぐって「ある人」と問答をしたと述べています。幾分不安げな子規に対して「ある人」は、「世界中の大砲を一斉に放てば彗星は粉微塵になって消えるし、世界中の火薬弾丸が尽きて、当分は戦争のない太平の世になるだろう…」と気焔を上げて、子規を安堵させたのですが、この「ある人」こそ、同年9月に子規庵を初訪問した寺田寅彦その人ではなかろうか…というものです。

野村氏はこれを「ひとつの仮説」として提案されていますが、甚だ魅力的な説だと思いました。

★

野村氏の尻馬に乗る形になりますが、ここに出てくる「彗星地球衝突説」について、純然たるこたつ記事ですが、以下にメモ書きしておきます。

野村氏は、その内容から、最初は例のハレー彗星騒動(1910)を連想されましたが、年代が合わないため、しし座流星群の母天体であるテンペル・タットル彗星のことではないかと推測されました。1899年はちょうどその回帰年に当ります。

同時代の資料を求めて、国会図書館のデジタルライブラリーで検索すると、関連する記事がいくつか見つかりますが、たとえば 『工業雑誌』 第7巻第132号(明治30/1897年9月22日発行)の雑報欄(「漫録」)に、以下のような記事が出てきます。

句読点を補い、一部用字を変更して転記してみます。

●恐るべき生類殲滅の説

地球上の生類は尽く殲滅すべし、而も其は明後年なりとは心細き限りと云はざるべからず。即ち其説の起りは、近頃墺国〔オーストリア〕維那〔ウィーン〕のファルブ教授、来る1899年11月13日を以て我地球は彗星と衝突すべし、地球は激動に堪へて能く其存在を保つと雖も、有毒瓦斯に触れて生類は悉く殲滅すべし云々との事を唱えへ出したるにあり。

地球上の生類は尽く殲滅すべし、而も其は明後年なりとは心細き限りと云はざるべからず。即ち其説の起りは、近頃墺国〔オーストリア〕維那〔ウィーン〕のファルブ教授、来る1899年11月13日を以て我地球は彗星と衝突すべし、地球は激動に堪へて能く其存在を保つと雖も、有毒瓦斯に触れて生類は悉く殲滅すべし云々との事を唱えへ出したるにあり。

雑報欄のちょい記事ですから、書き手もあまり真面目に受け止めていたとは思えませんが、それでも彗星の有毒ガスによって生物が絶滅するという、1910年のハレー彗星騒動の先蹤めいた「予言」によって、一部の人々はだいぶ不安になっていたようです。

子規と寅彦と彗星については、野村氏の仮説の紹介にとどめ、ここでは上記引用中に登場する「ファルブ教授」について追ってみます。

(この項つづく)

青色彗星倶楽部 ― 2025年02月24日 21時50分53秒

足穂の作品に登場する「赤色彗星倶楽部」ならぬ「青色彗星倶楽部」のピンバッジ。

見るなり、「む、これはタルホチック…」と思いました。

でも実際には、「Blue Comet Motorcycle Club」すなわち「青色彗星オートバイ倶楽部」と呼んだほうが、より正確です。このクラブはペンシルバニアに実在しており、立派なサイトも開設しています。

■Blue Comet Motorcycle Club

1937年に結成された、全米で最も古いオートバイクラブのひとつで、さらに歴史をさかのぼれば、1913年結成の「Black Cats」というオートバイクラブがその前身だそうです。Black Cats から Blue Comet へ―。これまた実にタルホチックな話ではないでしょうか。

★

足穂の「赤色彗星倶楽部」は、彼の自伝的小説『弥勒』の中で、主人公・江美留少年の脳内に萌した幻影として登場し、

またずばり『彗星倶楽部』と題された作品の中では、「「北郊の神怪」「山手通りの覆面団」として伝えられた赤色彗星倶楽部」として言及されています。

いずれもオートバイは出てきませんが、ではオートバイと彗星はまったく関係ないかといえば、なかなかどうして、『一千一秒物語』に出てくる「彗星を取りに行った話」の主人公は、モーターサイクルにまたがって彗星狩りに出かけるし、

現実の足穂氏もバイクを憎からず思っていた形跡があります。

(妙な着物姿でバイクにまたがる足穂。山科川堤防上にて。撮影・松村實。出典:『稲垣足穂の世界―タルホスコープ』、平凡社、2007より)

…というわけで、このバッジはやっぱり足穂氏に進呈するのが至当な気がします。

★

今日は草団子を作るのに、よもぎを摘みに行きました。

うららかな陽射しの中、近所の土手で草摘みをしながら、「こういうのを平和というのだろうなあ」としみじみ思いました。

ウクライナに限らず、どうか世界に平安が訪れますように。

この願いが叶うことは、おそらく私が生きている間にはないでしょうが、だからこそ祈る意味があるし、祈らずにはいられないのです。

変わる歳末風景 ― 2024年12月30日 10時39分58秒

今年は郵便代の値上げのせいで、年賀状じまいをされた方も多いと思います。

私もご多分に漏れず、今年は賀状を書くのをやめてしまいました。「年賀状じまいの挨拶」すらさぼったので、かなり義理を欠くことになりますが、まあ自分は“その筋”の関係者でもないし、それほど義理を重んじることもなかろう…と達観することにしました。

★

(Prosit Neujahr ! 新年おめでとう!)

20世紀初めにドイツで刷られた古絵葉書。

空で行きずりの挨拶を交わす三日月と彗星、それを望遠鏡で見上げるスノーマン親子を、クロモリトグラフで仕上げたかわいい作品です。

消印を見ると、1909年12月31日に、ドイツ東部の田舎町ゲリングスヴァルデで投函されたものと分かります。

この種のカードは今も大量に残されていて、紙モノマーケットで一大勢力を誇っています。上のカードは日本の年賀状と同趣旨の、もっぱら新年の挨拶用ですが、クリスマスカードと一体化しているものも多く、この辺は国によっても多少習慣が異なるのでしょう。

★

ときに、ふと気になったのが、昨今のクリスマスカード事情です。

ひょっとして日本の年賀状離れと同様のことが、海の向こうでも起こっているのかなあ…と考えつつ検索すると、ただちに関連記事がいくつも出てきます。

たとえば、下はWEB版「The Citizen」誌に、同誌のシニア・レポーターであるPaul Owere 氏が寄せた記事で、つい先日、今年の12月25日に掲載されたものです。

(クリスマスカードの凋落:テクノロジーはいかに祝日の伝統を衰退させたか)

かつて年末の風物詩であったカードのやりとり。

12月の声を聞くと、そそくさとカードを準備し、一通一通メッセージを書き、投函したあと、お返しのカードが届くのが待たれたあの時間―。しかし、デジタル時代の到来とともに、少しずつ変化が生じました。メールが、インスタントメッセージが、そしてSNSが、人々の意識と行動を最初はゆっくりと、やがて急速に変えたのです。

Owere氏は述べます。

「人々がカードの必要性を疑問視し始めるまで、そう時間はかからなかった。単に祝日仕様の電子カードを送信したり、インスタグラムでお祝いのミームを共有したりするだけで済むのに、なぜカードを購入する費用、時間のかかる手書きのメッセージ、郵便代を気にする必要があるのか。

〔…〕多くの点で、テクノロジーは、ホリデーシーズン中に大切な人と有意義な形でつながるという、クリスマスカードの本来の目的に取って代わったようだ。

デジタルメッセージを送ると、より速く、より効率的で、多くの場合、より気楽に感じられるようになり、紙のカードを受け取ることで得られる期待感や親密さが失われた。封筒を開いて心のこもったメッセージを見つけ、マントルピースや冷蔵庫にカードを飾るという魔法は、薄れ始めたのだ。」

〔…〕多くの点で、テクノロジーは、ホリデーシーズン中に大切な人と有意義な形でつながるという、クリスマスカードの本来の目的に取って代わったようだ。

デジタルメッセージを送ると、より速く、より効率的で、多くの場合、より気楽に感じられるようになり、紙のカードを受け取ることで得られる期待感や親密さが失われた。封筒を開いて心のこもったメッセージを見つけ、マントルピースや冷蔵庫にカードを飾るという魔法は、薄れ始めたのだ。」

日本の状況と不気味なほど似ています。

別に日本人とアメリカ人が話し合って決めたわけでもないのに、まったく同じ現象が同時に進んでいるというのは、結局、ヒトは類似の環境に置かれれば、国家・民族・宗教の違いを超えて、自ずと類似の行動をとるからでしょう。

★

ただ、Owere氏も述べるように、クリスマスカード(や年賀状)の習慣がすたれ、送ることが稀になればなるほど、そこに一層明瞭な意味が生じるのもまた確かです。自分が出さずにいてなんですが、それらは温かい思いやりや、個人的親密さの表現として、たぶんロングテールで生き残るんじゃないでしょうか。

A Holy Night of Chocolate ― 2024年12月25日 09時27分49秒

1855年にフランス人、André Mauxion(1830-1905)がドイツで興したチョコレートの老舗、Mauxion社。他社に吸収合併された今も、ブランド名として生き残っています。社名としてはドイツ風に「マウクシオン」と読むのだと思いますが、下はそのマウクシオン社の広告(1925年)。

(シートサイズは25.5×20.5cm)

Mauxion wünscht fröhliche weihnachten!

マウクシオンから良いクリスマスを!

マウクシオンから良いクリスマスを!

キューピッド風の少女を引き連れ、チョコを配り歩く細身の麗人天使。

空には三日月と星、そして一筋の尾を引いて飛ぶ彗星が見えます。

冴え返った夜の気配を伝える、洒落た広告ですね。

この彗星の頭部は、西洋の城塔を模した同社のロゴで、これは創業家から経営を引き継いだエルンスト・ヒューター(Ernst Hüther)の頭文字、EとHの組み合わせだそうです。

★

この広告が出た前後、大戦間期のマウクシオン社は、高級チョコのブランドイメージ確立のため、広告戦略に力を入れており、世間の評判を呼ぶ広告を次々と発表していました。日本で言えば、後のサントリーや資生堂みたいな感じだったのでしょう。商業主義というと一寸浅薄な感じもしますが、その背景には平和な世と豊かな市民生活があったわけですから、必ずしも悪いことではありません。そして才能あるクリエイターにとっても良い時代だったと思います。

★

日本を振り返れば、稲垣足穂がまさに彗星のごとく現れた時代で、『一千一秒物語』(1923)、『星を売る店』(1926)、『第三半球物語』(1927)、『天体嗜好症』(1928)を立て続けに出した時期にあたります。

私がこの広告に惹かれた理由も、これがまさにタルホチックだからで、足穂の作品世界と、この広告の時代感覚は、必ずどこかでつながっている気がします。

黄金のコメタリウム ― 2024年12月08日 07時30分46秒

わが家にはコメタリウムが2台あります。

ひとつはSiiTaaさんからご恵贈いただいた純白のコメタリウム。

これは世界でただ1台のカスタムメイドで、それを持てたことを大いに誇っています。【LINK】。

「求不得苦」―求めて得ざる苦―と表裏して、「求めて得たる喜び」というのもあります。お釈迦様はきっとそれも迷いだと言われるでしょうが、でも、苦しみも喜びもあるのが凡夫であり、私はもちろん凡夫なので、それでも好いのです。

そしてもう一台は、アメリカのArmstrong Metalcrafts社(以下、Armstrong社)の黄金のコメタリウムです。こちらは世界で1台ということはありませんが、製品として販売されているコメタリウムとしては、今のところこれが唯一のものでしょう。

(古色が付いて「黄金」とも言い難いですが、昔はたしかに黄金色でした)

上の写真だと暗くてよくわかりませんが、メーカーの商品写真↓でお分かりのように、手前にクランクがあって、

これをくるくる回すと、

本体下部のギアが滑らかに回転し、上部にセットされた小球が、時には速く、時にはゆっくりと、リズミカルに楕円運動をします。

(下部の指針は、時計の時針のように等速運動して時間スケールを表示します。1回転に要する時間は、上部の非等速運動をする小球と同一です)

★

ところで、コメタリウムって何のために作られたか、つまり何をデモンストレーションするために工夫された装置か?というのは以前も書きました。

「え、コメタリウムなんだから、彗星の動きをシミュレートするためでしょう?」

…というのは事柄の半面にすぎず、本当の目的は「ケプラーの第2法則(面積速度一定の法則)」を視覚的に教えるためのもので、Armstrong社のコメタリウムの盤面にケプラーの肖像がエッチングされているのも、そのためです。

ケプラーの第2法則は、「惑星と太陽とを結ぶ線分が単位時間に掃く面積(面積速度)は、一定である」というもので、要は彗星に限らず、楕円軌道を描く各惑星は、太陽に近い時は素早く、遠い時はゆっくり動くということです。

(線分で区切られた長短さまざまな扇形の面積はいずれも同一)

ケプラーがそれを見出したのは、惑星の動きの精密観測データからであり、彗星からではありません(彼は彗星が惑星の間を直線運動していると考えていました)。彗星が楕円軌道(+放物線軌道を含む円錐曲線)を描くことが分かったのは、ニュートンの時代になってからのことです。

したがって「コメタリウム(彗星儀)」という名称には、ちょっと微妙なところもあるんですが、ケプラーの第2法則が劇的に観察されるのは他ならぬ彗星だし、彗星は宇宙の人気者なので、これはやっぱりコメタリウムと呼ぶのが穏当であろうと、私が言っても何の説得力もありませんが、そう思います。

【付記】 Armstrong社の個人経営者であるジェームズ・ドネリー氏には、ちょっとした思い出があって、今でも温かなものを感じます。

■小さな世界の不思議

ある星座切手が秘めた主張 ― 2024年11月02日 08時49分36秒

10月は「他愛ないものを買う月間」でした。

お尻を叩く絵葉書もそうだし、下の切手シートもそうです。

値段は送料込みで数百円。そのわりにずいぶんきれいな切手です。

元絵は、ローマの北50kmに位置するカプラローラの町にあるファルネーゼ宮(パラッツォ・ファルネーゼ)に描かれた天井画です。絵の作者はジョヴァンニ・デ・ヴェッキ(Giovanni de' Vecchi、1536–1614)。

(五角形をしたファルネーゼ宮。撮影:Fábio Antoniazzi Arnoni)

「ファルネーゼ」と聞くと、現存する最古の天球儀をかついだアトラス神像、「ファルネーゼ・アトラス」【LINK】を思い出しますが、このファルネーゼ宮こそ、かつてアトラス像が置かれていた、アレッサンドロ・ファルネーゼ枢機卿(Alessandro Farnese、1520-1589)の邸宅にほかなりません。

ファルネーゼ宮の中には、「世界地図の間(Sala del Mappamondo)」と呼ばれる部屋があって、四方の壁には世界地図が、そして天井にはこの星座絵が描かれているというわけです。

ファルネーゼ枢機卿が、星の世界にどこまで心を惹かれていたかは分かりませんが、彼は古代ローマ彫刻の大コレクターだったらしく、ギリシャ・ローマの異教的伝統に連なる、星座神話の世界に関心を示したとしても不思議ではありません。いずれにしても、ここが天文趣味と縁浅からぬ場所であることは確かでしょう。

★

豪華絢爛な邸宅からチープな切手に話を戻します。

この切手は1986年のハレー彗星接近と、その国際観測協力を記念して発行されました。

4枚の切手の隅には、VEGA(ソ連)、PLANET-A(日本;日本での愛称は「すいせい」)、GIOTTO(欧州宇宙機関)の各探査機の姿が印刷されています。当時、ほかにも多くの探査機がハレー彗星に向かって打ち上げられ、「ハレー艦隊」と呼ばれました。

この切手は南太平洋の島国ニウエ(Niue)が発行したものです。

…と言いながら、私は恥ずかしながらニウエという国を知りませんでした。イギリス国王を元首とする立憲君主制の国だそうです。国連に正式加盟はしていませんが、日本は国家として承認している由。2022年現在の人口は1681人で、バチカン市国に次いで世界で2番目に人口の少ない国だ…とウィキペディアに書かれています。切手が外貨獲得の手段であるのは、小国にありがちなことで、この切手もそのためのものでしょう。

(絶海の孤島、ニウエ)

★

私は最初、「たしかに美しい切手だけれど、このデザインはハレー彗星と関係ないし、他所から星にちなむ絵をパクってきただけじゃないの?」とも思いました。でも、それは私の浅慮で、ここにも切手デザイナーの深い配慮は働いていたのです。

(世界地図の間・天井画 https://www.wga.hu/html_m/v/vecchi/2mappa1.html)

そう、切手化するにあたり、元絵が鏡像反転されているのです。

ファルネーゼ宮の元絵は、天球儀の星座絵と同様、地上から見た星の配列とは反対向きに描かれているのですが、切手の方はそれを再度反転させて、地上から見たままの姿になっています。

これは切手の方に文句なしに理があると思います。

何せ天井画なのですから、実際に星空を見上げた時と同じ姿になっていないと変だし、天井に描いた意味がないと思います(実際、フィレンツェのサン・ロレンツォ聖堂や、サンタ・クローチェ教会の天井に描かれた、15世紀の星座絵は地上から見た姿で描かれています)。

…というわけで、たしかにハレー彗星とはあんまり関係ないにしろ、一見安易なこの切手にも、ある種の「主張」があり、そこに小国の気概みたいなものを感じました。

江戸のコメットハンター(4) ― 2024年10月23日 07時49分34秒

『聞集録』については、以下で詳細な考察が行われています。

■田中正弘 「『聞集録』の編者と幕末の情報網」

「東京大学史料編纂所研究紀要」、10巻(2000)pp.59-86.

「東京大学史料編纂所研究紀要」、10巻(2000)pp.59-86.

私は最初、この論文を読めば必ずや何か見えてくるであろう…と予想して記事を書き始めたのですが、彗星の件と結びつけることは難しそうなので、とりあえず分かったことだけ記します。例によって竜頭蛇尾、羊頭狗肉の類です。

★

まず、この『聞集録』の編者ないし筆録者は、近江国の在地土豪の流れをくむ、六地蔵村(現栗東市六地蔵)の名望家、高岡九郎左衛門(諱は秀気、号は楳里)で、享和2年(1802)に生まれ、明治11年(1878)に数え年77歳で没した人です。

彼は豪農であり、同時に士分として川越藩・松平大和守家に召し抱えられ、同藩が近江に持っていた5千石の領地の差配をする小代官でもありました。

ただ、彼が近江の片田舎でずっと暮らしていたら、いくら名望家だ、小代官だといっても、幕末裏面史に触れるような数々の情報に接することは難しかったでしょう。しかし、彼の場合、約20年間、川越藩の京都藩邸に詰め、京都留守居役の下僚として働く機会がありました(その間、家のことは長男に任せていました)。

京都留守居役は、京都を舞台にした公武の政治折衝・儀典の現地責任者であり、その下で実務を担う高岡九郎左衛門には、同僚はもちろん、他家の家臣とも濃い付き合いがあり、その顔と交際範囲がものすごく広かった…というのが、彼の情報網を支えていたようです。

★

今回、田中氏の上記論文を読んで驚いたのは、幕末の情報統制があまりにも「パーパー」だったことです。人の口に戸は立てられぬといいますが、当時は私的な情報交換が非常に盛んで、一人が得た情報は「廻状」を回すことで、仲間内ですぐ共有されましたし、しかも通信の秘密も何もなくて、遠隔地とやりとりする幕吏の書簡なんかでも、途中でそれを盗み見た誰かが、これは重要だと思えばパッと写し取って、それをまた親しい人にこっそり知らせる…なんてことがまかり通っていました。まさに漏れ放題ですね。

また公家の家臣の中には、複数の大名家から扶持をもらっている者もおり、田中氏はそれを「情報提供への報酬」と推測していますが、こうなると現代の情報屋、タレコミ屋です。

『聞集録』は、安政5年に老中が大小目付、勘定奉行、勘定吟味役に対して発した指示書を写し取っており、そこには、「外交上の機密情報は、相手がたとえ譜代大名であっても漏らしてはならぬ」と書かれています。そんな指示を出さねばならぬほど、情報漏洩が日常茶飯だったのでしょう。だからこそ、武士としてはごく小身の高岡九郎左衛門のところにも、機密情報がいくらでも漏れて来たわけです。(驚くべきことに、『聞集録』には、米国総領事・ハリスと幕府との間で行われた、日米通商条約締結の事前交渉の生々しいやりとりといった、最重要機密と思える情報まで詳細に記録されています。)

★

ここで例の彗星の件に戻ります。

上のような次第とすれば、そもそもあの天文方の文書は、機密情報でもなんでもありませんから、どこでどう流出し、拡散しても不思議ではありません。ただし、『聞集録』の件に関していえば、高岡九郎左衛門が同時代情報の筆録を始めたのは、天保2年(1831)頃、さらに本格化したのは天保7年(1836)頃からなので、文化8年(1811)の彗星の記事は、リアルタイムの筆録ではありません(当時の九郎左衛門は。まだ数えで10歳に過ぎません)。実際に彗星が飛んでから30年ほど経て、どこかで入手した資料を写し取ったたもの…ということになります。

その情報源がどこかは不明というほかありませんが、京都に住む高岡の情報網に引っかかるぐらい、その情報が出回っていたのは確かです。

以下は一つのありうる仮説です。

彗星が飛んだ文化8年(1811)は、同時に天文方・高橋景保の提唱により、幕府の蘭書翻訳機関、「蛮書和解御用(ばんしょわげごよう)」が設立された年でもあり、景保はその責任者でした。蛮書和解御用は、当然長崎通詞と仕事上のつながりがありました。そして、高岡九郎左衛門の情報源の一人に、京都在住の楢林某という者がおり、彼は長崎通詞・楢林氏の縁戚と思われ、しばしば長崎在住の知人と文通し、長崎通詞の生の情報を得ていたことを、田中氏は指摘しています。そうした関係から、楢林某の手元に過去の彗星観測記録が残されていたとしても不思議ではありません。まあ、他にいくらでも情報ルートはあり得るので、これはあくまでも仮説であり、憶測です。

★

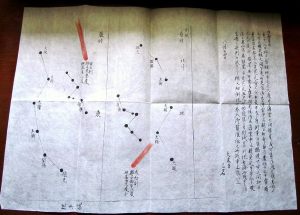

…というわけで、私の手元にある一枚の文書も、当時たびたび作成されたであろう写しの一枚ということになるのですが、出所が何も記されてないので、どこで誰が写したかは分かりません。ただ、その正確な作図や、几帳面な書字から、原本に非常に近い写しだろうと推測されるばかりです。

(連載(1)より再掲)

★

最後に、原文書の作成者・報告者である、「天文方三名」とは誰かを確認しておきます。

渡辺敏夫氏の『日本の暦』(雄山閣、1976)には、天文方各家の事績を整理した編年年表が載っています(pp.33—48)。それによると、天文方を務めた家は、江戸時代を通じて8家を数え、渋川、猪飼、山路、西川、吉田、奥村、高橋、足立の各家がそれに当たります。そのうち文化8年当時の天文方は、渋川景佑(9代目)、山路諧孝(3代目)、吉田秀賢(3代目)、高橋景保(2代目)、足立信頭(初代)の5人(数字は天文方としての当家代数)です。このうち、渋川景佑は高橋家から渋川家に養子に入った人で、高橋景保の実弟。

「天文方三名」とは、これら5人のうちの誰かということになりますが、渡辺敏夫氏の『近世日本天文学史』の702~708頁を参照すると、この彗星を実際に連測して、経路を決定したのは足立信頭(左内)なので、彼の名は確実にあったでしょう。また職責上、高橋景保と渋川景佑のどちらかは連署していたと思います。

【2024.10.24付記】 自信満々に書きましたが、これは私の勘違いでした。文化8年当時、足立信頭はまだ正式な天文方ではなく、高橋景保の手附として「暦作及観測御用手伝」の任にあったので、天文方として連署することはなかったはずです(天文方に任命されたのは、だいぶ時代が下った天保6年(1835)のことです)。したがって「文化8年当時の天文方」も足立家を除く4家が正しいことになります。以上訂正します。コメント欄でご教示いただいたS.Uさんに感謝いたします。【付記ここまで】

(渡辺敏夫 『近世日本天文学史』 p.704所載、「文化8年の彗星の経路(足立左内測並図)」)

★

冒頭で述懐したように、ひどく竜頭蛇尾な結果に終わり、コメットもコメットハンターのこともほとんど登場しませんでしたが、当時の世相の一面を学んだことで個人的には良しとしたいと思います。

(この項おわり)

最近のコメント