淳祐天文図 ― 2026年01月23日 05時56分26秒

前回の記事の中に、東洋文庫所蔵の「淳祐天文図」(蘇州石刻天文図)が写り込んでいました。宋代の淳祐7年(1247)に王致遠が刻した、この精緻な星図は非常に有名なので、書籍やネット上でもよく目にします。

日本に圧倒的影響を及ぼした中国天文学の精華である、その現物(拓本)には憧れを抱きつつも、当然希少かつ高価なものですから、簡単に手に取るというわけにはいきません。でも蛇の道は蛇。探しているうちに、出物を見つけました。

いつもの部屋の、いつもの本棚の前に掛けてみましたが、下の方は床についてしまい、全体を広げることができません。

背後の本棚も幅120センチ、高さ197センチと、決して小さくはないのですが、それと比較すると、この図のサイズ感がお分かりいただけると思います。

と言っても、種を明かせばこれは複製です。

でもなかなかよくできた複製で、こうしてディスプレイ越しに見る分には、おそらく複製と分からないでしょう。

実物を見ると拓本特有の凹凸がないので、さすがに複製と分かりますけれど、ぱっと見では、紙質や墨の具合も真に迫っていて、本物と思ってしまう人もいるんじゃないでしょうか。

単なる参考資料に過ぎないとはいえ、あの淳祐天文図を手元に置くことには、天文古玩趣味の徒にとって単なる象徴以上の意味があります。

その背後に潜む無数の歴史ドラマを想像すると、一瞬我を忘れるというのも、決して大げさな物言いではありません。

★

この掛け軸は拓本の複製を入手してから、表装を施してもらいました。

最初、市内の表具屋に片っ端から電話で問い合わせた段階では、口をそろえて「そのサイズになると表装は無理。そもそも表装用の布が手に入らない」と断られましたが、最後に頼った表具屋は、さすが老舗だけあって「ちょっと方法を考えさせてくれ」と言って、結局こちらの予算内で仕上げてくれました。地獄に仏とはこのことです。

そんな苦労があるので、複製とはいえ個人的に愛着を覚える一品です。

天上の馬 ― 2026年01月02日 08時57分06秒

馬の星座といえば、ふつうはぺガスス座とこうま座、それにいっかくじゅう座あたりでしょう。ちょっとひねれば、ケンタウルス座やいて座も、部分的に馬といえば馬です。

(星座カード『Urania’s Mirror』(1832)復刻版より)

でも、ここではさらにひねって、中国星座の馬を見にいきます。

そもそも十二支は中国で生まれたものですし、ここは正月気分で東洋情緒にひたることにします。…といってもその方面に暗いので、例によって他人の褌になりますが、今回も大崎正次氏の『中国の星座の歴史』(雄山閣、1987)からの抜き書きです。

★

探してみると、たしかに中国星座には馬に関連するものがいくつか存在します。

中国星座は、天帝を中心とする天界の統治機構の具象化であり、それは即ち地上の王朝の似姿ですから、地上の皇帝が必要とするものは、たいてい天上世界にもあって、交通・軍事の要である馬が星座になっているのも、ある意味当然です。

そのひとつが西洋星座でいうアンドロメダ座の領域にある「天厩(てんきゅう)」。

天厩とは文字通り「天の厩(うまや)」ですが、同時に馬を管理する官名でもあるらしく、大崎氏の本には以下のように記述されています。

「天厩 テンキュウ〔…〕厩舎、馬小屋。『晋書』天文志に、「馬を管理する役人で、今日の駅亭のようなものである。命令を伝えるために駅を置くことを主さどる。その伝達の早さは、時計の刻みと競うほどであるべきである」とみえる。」(上掲書p.172)

馬小屋があれば当然馬もおり、馬の方はお隣のカシオペヤ座にいます。

それが「王良」です。

「王良 オウリョウ〔…〕戦国時代の名御者。王良は趙の襄王の馬術の師であった。〔…〕王良が名御者であったので、天に上って星となり、天馬をつかさどったという話もある(『文選』張衡「思玄賦」注)。この天馬とは「天駟」とよばれる王良5星のうちの4星である。」(同p.144)

上の文章は、少し文意が曖昧な点もありますが、星となった王良は、天界では天馬をつかさどり、天馬を含むその全体を星座名「王良」と総称した…ということかと思います。そして王良のそばには、彼が使うムチも用意されていて、その名を「策」と言います。

「策 サク〔…〕名御者王良の使った馬を打つむち。策はムチだが、『宋史』天文志に、「王良〔…〕ノ北ニ在リ」とあるから、王良のムチを意味すると思われる。」(同p.156)

★

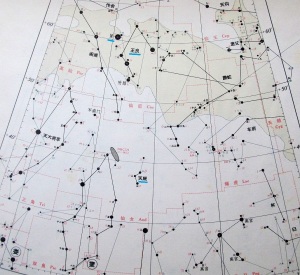

上記の諸星座の位置を、伊世同(編)『中西対照 恒星図表』(科学出版社、1981)で確認しておきます。

それぞれ下線を付しましたが、上方のやや左寄りに「王良」と「策」、その下の方に「天厩」が見えます。

参考として、フリーソフトの「Stella Theater Lite」の表示だと、大体下の領域が該当します。

伊世同氏の比定した「天厩」、「王良」、「策」を星名をたよりに囲んでみたのが以下。

★

「だからどうした」と言われると困るのですが、こういうのは知っているのと知らないのとでは、空の見え方が違ってきますから、やっぱり知っておいた方が良いと私は思います。

今の時期だと、ちょうど宵の口に、天の駿馬とそれを世話する役人たちの姿が頭上高々と眺められるはずです。

年古りた絵巻は語る ― 2025年12月29日 18時02分41秒

大掃除をしていて、腰をやられました。

いったんこうなると、くしゃみをするのも気を使います。そういえば今年の正月は、やっぱり肉体労働の結果として腰痛になり、さらには坐骨神経痛まで発症して、ひどく苦しめられました。こんな風にしばしば不調をきたすのは、もちろん老化のせいです。

坂道は上るより下るほうが楽ちんです。でもそれはカロリー消費量が少ないだけで、膝や筋肉にかかる負担は、むしろ下りの方が大きいとも聞きます。人生の下り坂も、主観的には特に努力せず勝手に下る一方ですが、その実、あちこちに負担がかかっているのかもしれません。齢をとるのも大変です。かといって下る以外の選択肢はありませんから、ここは慎重に歩を進めるのみです。

★

そんなわけで、身体を安静にしながら、先日、徳川美術館で行われた源氏物語絵巻展の図録を見ていました。

源氏物語絵巻については、印刷技術の観点から、約90年前に作られた原色複製版に焦点を当てた記事を既に書きました。

■原色版の雄、田中松太郎

今回、改めて2025年に発行された最新の図録を眺めるうちに、この90年前の複製版には、その高度な印刷術がもたらす審美的・技術的価値以外にも、ある大きな意義があることに気づきました。

それは記録性です。この絵巻の歴史を900年とすれば、90年間はざっとその1割。これは決して短い時間ではありません。どんなに保存に気を使い、丁寧な補修をしても、顔料の剥落や紙の劣化の進行は避けられません。

この複製は90年前の時点の絵巻の姿を正確に記録しており、この90年間で絵巻がこうむった変化を確認することができます。

具体的に見てみます。

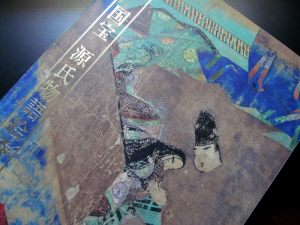

まずは図録の表紙になっている、第四十九帖「宿木(寄生木とも)二」の絵。

光源氏の娘である明石の中宮が今上帝に嫁して生んだ子、すなわち源氏の外孫である「匂宮」が、新妻である「六の君」と昼日中に初めて対面した場面。左が2025年、右が1936年の画像です。

よーく見て下さい。特に黒塗りの箇所で顕著ですが、解像度の違いだけでは説明できない剥落の進行が見られます。

同じ事は、図録の裏表紙に掲載された第四十五帖「橋姫」についても言えます。同じく左が2025年、右が1936年です。描かれているのは、源氏の姪に当る大君(おおいきみ)と中の君に伺候する女房達の後ろ姿。

★

こうなると、「複製はたくさんあるけれど、本物は1つだ」という陳述も少し考えないといけません。複製がたくさんあるのはその通りですが、果たして本物は1つなのか。

ある特定の時点で考えれば、確かに本物は一つですが、上で確認したように、今目の前にある本物と、90年前の本物は別物です。だから「本物は1つ」とは、そう簡単に言えないわけです。

我々にしたって、昨日の自分と今日の自分は、いずれも本物の自分ですが、その中身は違います。「同一性」というのは、常に難しい哲学的問題をはらんでいますが、下り坂を急いで下っている人間にとって、このことは言葉遊びなんぞでなく、実に切実なものがあります。

続・冬の月 ― 2025年12月07日 08時43分15秒

一昨日の月は暖かみがありましたが、冬の月といえば、皓々と冴え返る銀月がまず念頭に浮かびます。確かに、あれはいかにも光が強いです。

ふき晴(れ)て 月ひとりゆく 寒さかな

木枯らしが鳴り、耳が切れそうなほど凍てつく晩。

澄み切った漆黒の空に、月だけがまばゆい光を放っている…。

この場合、「ひとりゆく」のは月であり、同時に作者でもあります。

いかにも寒々とした句ですが、こういう凛とした風情を愛する人もいるでしょう。

冷気を肺に取り入れるたびに、身体の中が純化していくような感覚。

★

短冊には「是空」の名がありますが、この句を詠んだのは彼ではありません。

これは一茶の有名な句で、是空はそれに敬意を表しつつ筆意を凝らしたのでしょう。

是空については、短冊を包む「たとう」に以前の持ち主によるメモがありました。

ふきはれて月ひとりゆく寒さかな 下絵短冊

「是空 葛飾北斎四世画師 曇華」

是空 森崎氏 明治十二年没七十四才。通称幸左ヱ門。尾藩広敷詰。書を教へ、小沢さゝをに俳諧を学ぶ。熱田の衰へた俳風を興す。

「是空 葛飾北斎四世画師 曇華」

是空 森崎氏 明治十二年没七十四才。通称幸左ヱ門。尾藩広敷詰。書を教へ、小沢さゝをに俳諧を学ぶ。熱田の衰へた俳風を興す。

森崎是空(1806?-1879)は、『名古屋市史 人物編 第2』にやや詳しい記述があり、上のメモもそれに基づいているようです。元は尾張藩に仕える小身の武士でしたが、中年以降職を辞して熱田に隠棲し、子供たちに書を教えるかたわら俳諧を学び、後にひとかどの宗匠となって門人多数…という経歴の人で、要は名古屋で活躍した地方文人のひとりです。

ただし是空が曇華という画号で絵師としても活躍したという記述は諸書に見えないので、これは更なる考究を要します。

ちなみに「葛飾北斎四世」とは、北斎を代々襲名したその4代目という意味ではなく、北斎の「曾孫弟子」という意味だと思います。北斎は文化9年(1812)と文化14年(1817)の2度にわたって名古屋に長期滞在し、牧墨遷、葛飾北雲、葛飾北鷹、葛飾戴懆、沼田月斎らの弟子をとっているので(吉田俊英『尾張の絵画史研究』)、彼らの孫弟子となれば、まあ「葛飾北斎四世」を名乗っても辛うじて許されるだろう…というわけです。

なお、短冊のツタ模様は肉筆ではなく木版ですが、ひょっとしてその下絵を描いたのが是空(曇華)なのかな?とも思いましたが、これまた確かなことは分かりません。

カササギの翼 ― 2025年08月29日 06時18分54秒

カササギに乗って遥か銀河へ…という昨日の話のつづき。

素敵なカササギの帯留めを眺めながら、私はいっそ「ホンモノのカササギ」も手にしたいと思うようになりました。そうして見つけたのが、カササギの羽根です。

白い模様の入った初列風切羽、

鋼青色に光る次列風切羽、

そして瑠璃色の尾羽。

★

「まあ、あの烏。」カムパネルラのとなりのかおると呼ばれた女の子が叫びました。

「からすでない。みんなかささぎだ。」カムパネルラがまた何気なく叱るように叫びましたので、ジョバンニはまた思わず笑い、女の子はきまり悪そうにしました。まったく河原の青じろいあかりの上に、黒い鳥がたくさんたくさんいっぱいに列になってとまってじっと川の微光を受けているのでした。

「かささぎですねえ、頭のうしろのとこに毛がぴんと延びてますから。」青年はとりなすように云いました。

「からすでない。みんなかささぎだ。」カムパネルラがまた何気なく叱るように叫びましたので、ジョバンニはまた思わず笑い、女の子はきまり悪そうにしました。まったく河原の青じろいあかりの上に、黒い鳥がたくさんたくさんいっぱいに列になってとまってじっと川の微光を受けているのでした。

「かささぎですねえ、頭のうしろのとこに毛がぴんと延びてますから。」青年はとりなすように云いました。

(宮沢賢治 『銀河鉄道の夜』、第9章「ジョバンニの切符」より)

★

私もカササギというと、カラスみたいな黒い鳥をイメージしていました。

実際、黒い鳥には違いないんでしょうが、その「黒」の中身が問題です。

カササギの衣装が、こんなにも絢爛たる黒だったとは、実際その羽根を手に取るまで思ってもみませんでした。

特にその尾羽の翠色といったらどうでしょう。

羽軸の元から、先端にいたるまで、

その色合いの変化は、本当にため息が出るようです。

夜の闇の中で、星の光を受けて輝くカササギの群れ。

その様を想像すると、なぜ天帝が彼らを呼び寄せて、二つの星のために橋を架ける役を命じたのか、その理由がよく分かる気がします。

★

いよいよ今宵は七夕。

どうも雲の多い天気になりそうですが、しかし、ひとたびカササギが翼を打ち振るえば、すでに銀河は眼前に在り、です。

銀河のほとりへ ― 2025年08月28日 18時56分00秒

今日は旧暦の7月6日、いよいよ明日は七夕。

七夕の晩は涼しい銀河のほとりで過ごそうと思います。

でも、どうやって?

もちろんカササギの背に乗ってひとっ飛びです。

何せカササギの並んだ橋は、牽牛・織女が乗ってもびくともしないのですから、人ひとり運ぶぐらいわけはないでしょう。

このカササギのアクセサリーは、モノとしては「帯留め」なので、私が実用に供するわけにもいきませんが、これを手にすれば、いつでも心の耳に銀河の流れる音が聞こえてくるのです。

これは、アクセアリーブランド「数(SUU)」が手掛けた現行の品で、ピューター製の鳥の表面にカットガラスの星を埋め込んだ、なかなか美しい仕上がり。

★

明晩、こと座とわし座のそばに常ならざる星、すなわち「客星」が見えたら、それは私です。

瞳の中の天の川 ― 2025年08月27日 05時40分35秒

今日も七夕の絵葉書の話題です。

★

天の川を描かずに天の川を表現する。

…果たしてそんなことが可能でしょうか?

石渡風古(いしわた・ふうこ、1891-1961)作、「天の川」。

現在の日展の前身、「帝展」の第11回(1929/昭和4)出品作です。

この絵葉書を見たとき、「ああ、やられたなあ」と思いました。

ご覧のとおり、七夕飾りをした商家の前に立つ2人の若い女性を描いた絵で、ここには天の川はもちろん、一片の空すら描かれていませんが、それでもこの二人の視線の先に、我々はたしかに銀の砂をまいた天の川の姿を「見る」ことができます。

絵画作品としての評価は、また自ずとあると思います。

しかし、この絵を「天の川」と題した作者の機知は大いに評価したいところです。

なお、ネット情報によると、作者の石渡風古は川合玉堂に師事し、大正~昭和初期に文展・帝展で活躍した日本画家で、人物画を得意とした由。

梶の葉に託す ― 2025年08月25日 21時44分22秒

昨日と同じ「滑稽新聞」の付録絵葉書。

梶の葉、短冊、ほおずきに、七夕の季節感を盛り込んだ絵です。

ただそれだけだと、単に風流な絵ということで、風刺や滑稽の意図はないことになってしまいますが、相手は何せ滑稽新聞ですから、当然そんなはずはありません。

では、この絵のどこに風刺と滑稽があるのでしょう?

昨日の絵葉書と同様、これも雑誌に綴じ込まれていた時は、きっと欄外に余白があって、そこに説明の文句が書かれていたはずですが、今は推測するほかありません。

しばし腕組みして思いついたのは、梶の葉に書かれた一文字が「恋」とも「忘」とも読める点が皮肉なんじゃないか…ということです。そう、「恋とは忘れ、忘らるるものなり」。

まあ、ことの当否は分かりませんが、そこが天上世界と人間世界の大きな違いであるのは確かでしょう(たぶん)。

(裏面・部分)

人界の牽牛織女たちへ ― 2025年08月24日 10時50分12秒

旧暦の7月に入ったので、七夕の話題で少し話を続けようと思います。

下は先日見つけた明治物の絵葉書。

欄外に「人界の牽牛織女」とあります。

川のほとりで、牛飼いの男が、機織り女にそっと付け文をしている場面。

女は辺りを気にしながら、それを素早く受け取っています。あるいは文を渡しているのは、女の方かもしれません。まあ見たまま、読んだままの内容です。

絵面の中には「新七夕」ともあって、こちらが正式なタイトルのようです。

「新」とあるからには、これは絵葉書の作られた当時の農村風景に、牽牛織女を重ねたものでしょう。

発行元は滑稽新聞社。「滑稽新聞」は、反骨のジャーナリスト・宮武外骨(みやたけがいこつ、1867-1955)が、明治34年(1901)から同41年(1908)にかけて発行した風刺雑誌です。

同誌は、いわば明治版『噂の眞相』のような雑誌で(このたとえも既に伝わりにくいかも)、徹底した反権力の姿勢を貫きました。この絵葉書も、天上の星々の涼やかな逢瀬を、卑俗な地上の男女のそれに置き換えたところに、滑稽と風刺を利かせたものと思います。

★

まあ、上のように考えれば、ちょっと皮肉な印象の絵になりますが、反対に地上の逢引を天上の逢瀬に重ねれば、そこに優雅な趣も出てくるわけで、そのほうが何となく心優しい感じがします。

★

ちなみに、この絵葉書は単独で発行されたものではなく、同誌の付録として綴じ込まれていたもので、絵葉書として使うときは赤枠のところで切り取って使いました(赤枠で切るとちょうどはがきサイズになります)。

(裏面)

七夕の逢瀬 ― 2025年07月25日 17時18分58秒

少しまとまった記事を書き終わって、ボンヤリしています。

あれは例によって調べながら書いたので、連載開始の時点では、個々のゲリッシュ資料の素性や意味合いは、まだほとんど分かっていませんでした。しかし、考えながら書いていると徐々に分かってくるもので、泥縄式の未熟な内容ですが、やっぱり書けば書いただけのことはあります。

★

時に、アマースト日食観測隊のことを書くために、この時期いつも話題にする七夕のことを書き洩らしました。そのため先日もちらっと書いたように、旧暦の七夕(今年は8月29日)前後に、今年は七夕の話題を出そうと思いますが、その前に小ネタをひとつ。

しばらく前に、七夕を描いた明治物の錦絵が目に付いて、購入しようかなあ…と思っているうちに買い漏らしました。その商品画像だけ保存しておいたので、ここでちょっとお借りします。

明治30年(1897)、「風俗通」と題して出版された、美人画のシリーズ物の一枚で、作者は宮川春汀(みやがわ しゅんてい、1873-1914)。「風俗通」は、明治の同時代風俗ではなく、江戸時代の風俗を懐古的に描いたもので、この七夕の図も近世の町家における七夕行事を描いたものになっています。

そんなわけで、七夕に関する資料として見た場合、本図はリアルな1次資料とは言い難く、七夕行事について何か目新しい事実が提示されているわけでもありませんから、それもこの絵を買いそびれた理由です。

★

でも、右上に書かれている文字がふと気になりました。

調べて見ると、これは以下の漢詩の転句と結句を取り出したものです。

「七夕」 朱文公

織女牽牛双扇開 織女牽牛 双扇開く

年年一度過河来 年年一度 河を過ぎ来る

莫言天上稀相見 言うこと莫れ 天上稀れに相見ると

猶勝人間去不回 猶ほ勝れり 人間の去りて回(かへ)らざるに

織女牽牛双扇開 織女牽牛 双扇開く

年年一度過河来 年年一度 河を過ぎ来る

莫言天上稀相見 言うこと莫れ 天上稀れに相見ると

猶勝人間去不回 猶ほ勝れり 人間の去りて回(かへ)らざるに

作者の朱文公とは、朱子学の開祖・朱熹(しゅき、1130-1200)のこと。

「1年に1回しか逢えないなんて、七夕様は可哀そうだな…」と、地上の人間はときに優越感まじりに呟いたりします。でも、そうやって可哀そうがっている人間こそ、実は一瞬でこの世を去り、ふたたび帰ってくることはない、小さく果敢ない存在です。「だから天上の星々の逢瀬こそ、人間のそれよりはるかにまさっているのだ」と、朱文公は言うわけです。

あざやかな視点の転換です。

そう言われてみれば、見慣れた星の光がただならぬものと目に映るし、自らの限られた生が途端に強く意識されもします。

★

でも…と、ここでもういっぺん考えます。

現代を生きる我々は、星もまた有限の存在であることを知っています。

永劫の時に較べれば、星の逢瀬もやはりかりそめのものに過ぎません。そうした観点に立てば、星の逢瀬も人間の逢瀬も等質のものであり、そこに優劣はないし、ともにいとしいものだ…という新たな共感の心が生まれてきたりもします。

最近のコメント