ヴァーツラフ王のいとも豪華なる天文書 ― 2025年11月04日 18時33分18秒

前回に続いて、ファクシミリ版から「美しい天文古書100選」の候補を見てみます。

今回眺めるのは、現在、ミュンヘンのバイエルン州立図書館が所蔵する、『ヴァーツラフ4世のための天文選集』。

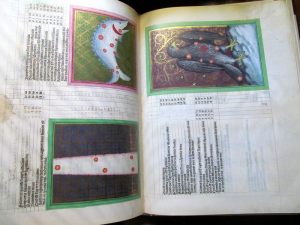

ご覧のとおり巨大な本で、表紙サイズは縦50cm近くあります。

例によって Facsimile Finder の該当ページにリンクを張っておきます。

この本を献じられたのは、ボヘミア王ヴァーツラフ4世(1361— 1419/在位1378-1419)で、彼は神聖ローマ帝国ドイツ王(在位1376-1400)の地位を兼帯し、「ヴェンツェル」というドイツ名でも知られます(ドイツ王であることは、同時に神聖ローマ帝国の君主たることを意味しましたが、彼はローマ教皇から正式な戴冠を受けなかったため、「神聖ローマ皇帝」を名乗ることはできませんでした)。

彼のためにプラハの宮廷で制作されたのが、この極美の写本で、制作年代は彼がドイツ王を退いた1400年以降のことなので、特に『ヴァーツラフ4世のための…』と冠称するのでしょう。

内容は、全体が鮮やかな絵具と金箔で彩飾され、とにかく豪華の一言に尽きます。

天文学へのインパクトという点では、もちろんコペルニクスやガリレオの著作の方が、はるかに重要なわけですが、ビジュアルな美しさでは、彼らもこうした豪華本に一歩譲らざるを得ません。

こうした詳しい星表と星図は、中世以降、アラビア経由で流入した天文学の新展開を物語っています。

もちろんコペルニクス以前なので、そこで説かれる宇宙は、地球を中心とする多層天球構造です。

そしてなんといっても、時代は占星術ブーム。

本書の多くが占星術の解説に割かれている…と想像するんですが、ここでもドイツ語の解説書に阻まれて、詳しい内容は不明です。でも絵柄からは、そんなふうに読み取れます。

このファクシミリ版は、2018年に『Astronomisch-Astrologischer Codex König Wenzels IV』の題名で、チューリッヒのBelser Verlag 社から出ました。

★

ところで、ウィキペディアの「ヴェンツェル」の項を読むと、彼の人物評が、「とにかく評判の悪い人物で、無能、怠惰、酔っ払い、短気など数々の欠点が挙げられている。〔…〕分別の無さも見られ」…云々と書かれています。

なんだかしょうもない王様ですが、一方でプラハの王室図書館の拡充を図ったことが特筆されているので、本好きの王様だったのかもしれません。それと、チェコ市民には愛想よく振る舞ったので、チェコ国外では悪評でも、チェコでは意外に人気があったのだとか。

惑星の子どもたち ― 2025年10月25日 18時01分00秒

「芸術新潮」の占星術特集(昨日の記事参照)を読んで、個人的に有益と感じたのは、「惑星の子どもたち」という概念の例証として、イタリアのエステンセ図書館(モデナ)が所蔵する15世紀の写本、『天球について(De Sphaera)』のミニアチュール画について、かなり字数を費やして解説されていることでした。

「惑星の子どもたち」というのは、7つの惑星(※)ごとに、その影響下に生まれた人々は、それぞれ固有の性格なり職業なりに就く傾向を有するという概念で、それを絵解きしたのが、1470年頃にクリストフォロ・デ・プレディスが描いた、この一連の細密画です。

(※)水・金・火・木・土の5大惑星に太陽と月を加えたもの。黄道十二星座の間を縫うようにして、天球上での位置を変える太陽と月も昔は惑星扱いでした。

★

『天球について』は、以前買った複製本が手元にあります。

(円環中に描かれた擬人化された土星、土星が支配するとされる水瓶座と山羊座、そして土星の下に生まれついた地上の人々の姿)

本書は非常に有名な本なので、過去に何度か出版社を替えて複製が作られていますが、手元にあるのは、1969年にベルガモのボリス・ポリグラフィチェ社から出たものです。

(本を収めるための、革装本を模したクラムシェルボックス)

複製本には詳細な解説本が付属しますが、いかんせんイタリア語なので読むことがかなわず、積ん読状態になっていました。でも、この機会に改めて巻を開いて、しばしルネサンスのイタリア貴族の気分を味わうことができました。

(左が解説本、右が複製本)

(木星)

(太陽)

天文学と占星術が未分化な時代にあって、本書は星々を描いた最も美しい本と呼ばれることもあります。まあ、最美かどうかはともかくとして、ド派手なことは類を見ません。

(太陽/部分)

(金星/同)

男神も女神も素裸で局部だけ光らせているのは、いかにも奇異な感じを受けますが、こういう裸体画自体、中世にあっては稀でしたから、異教的神々を風俗画すれすれの姿で描く本書は、二重三重の意味でルネサンス的なのでしょう。

なお、極彩色のミニアチュールの前後には、こうした↑↓グラフィカルな図もあって、これがまぎれもなく天文学・占星術の本であることを物語っています。

ルネサンスと占星術とネオ・プラトニズム ― 2025年10月24日 18時18分45秒

今月は『週刊現代』のほかにもう一冊雑誌を買いました。

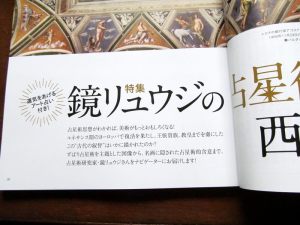

『芸術新潮』の10月号です。

10月号の特集は「鏡リュウジの占星術でめぐる西洋美術」。

こういうのは、たいてい何か大規模な展覧会に合わせて組まれることが多いと思いますが、今回は特にそういうのは無くて、純粋にルネサンス美術鑑賞の背景知識として、当時の占星術ブームや、古代の異教的伝統とキリスト教の関係について知っておこうという趣旨のようです。

記事の方は、占星術研究家の鏡リュウジ氏(1968~)が、ルネサンス思想史と芸術論が専門の伊藤博明氏(1955~)および西洋美術史家の池上英洋氏(1967~)と、それぞれ実作品を眺めながら対談する内容がメインになっています。

このテーマはいつも分かりにくく感じていたので、大いに蒙をひらかれました。中でも「なるほど」と思ったのは、伊藤氏のコラム記事「ルネサンス時代のさまざまな異教秘儀とそのルーツ」に出てくる以下の記述です(太字は引用者)。

「ルネサンスはフランス語の「再生」を意味する言葉であり、この時代に古代ギリシア・ローマの学芸と文化が復興したことを示しています。〔…〕ところが、彼らに帰されている著作〔=『ヘルメス文書』やゾロアスターの『カルデアの託宣』など〕はすべて、後1~3世紀に思想・文化のカオスと言うべき、アレクサンドリア周辺において成立しました。〔…〕ルネサンスの人々は壮大なアナクロニズム(時代錯誤)に陥っていたのです。彼らが再生させたのは、古代ギリシアではなく後期ヘレニズムの思想だったのです。」

★

コラム本文にも登場するワードですが、思想史の話題で、私がいつも躓くのは「ネオ・プラトニズム」というやつです。「新プラトン主義」と聞けば、自ずとあの哲人プラトンを思い浮かべますが、それと「万物の一者からの流出」を説く、すぐれて神秘主義的な思想とのつながりが今ひとつ分らず、これまで何となく敬遠していました。でも、言うなればこれは私自身のアナクロニズムに他ならず、ここは思い切って「プラトンの思想と新プラトン主義はまったく別物だ」と割り切るのが至当ではないでしょうか。

プラトンと新プラトン主義の関係は、おそらく老子と道教の関係に近いのでしょう。そこには確かに連続した要素があると思いますが、白と黒が連続しているからといって、白と黒が同じとは言えないように、やっぱり違いの方が目立ちます。同じことは孔子と朱子学の関係や、ゴータマ・ブッダと密教の関係についても言えそうです。

要するに、ネオ・プラトニズムは、決して「新しいプラトン主義」ではなく、「ネオ・プラトニズム」というひとつの固有の思想だ…と考えるわけです。まあ、素人のいうことですから、あまり真面目に受け止めてもいけませんが、そう考えることで、少なくとも私自身は非常にすっきりした気分です。

羊飼いの暦 ― 2024年12月19日 05時57分51秒

「羊飼いの暦」という言葉をネットで検索すると、真っ先に出てくるのがシェイクスピアと同時代の英国の詩人、エドマンド・スペンサー(c.1552-1599)の 詩集『羊飼いの暦』(1579)です。

しかし、今回話題にするのは、それとは別の本です。

学匠印刷家のひとり、ギー・マルシャン(Guy Marchant、活動期1483-1505/6)が、1490年代にパリで出版し、その後、英訳もされて版を重ねた書物のことで、英題でいうとスペンサーの詩集は『The Shepheardes Calender』で、後者は『The Kalender of Shepherdes』または『The Kalender and Compost of Shepherds』という表記になります(仏題は『Le Compost et Kalendrier de Bergiers』)。

マルシャンの『羊飼いの暦』は、文字通り暦の本です。

当時の常として、暦にはキリスト教の祝日や聖人の縁日などが細かく書かれ、さらには宗教的教訓詩や、星占い、健康情報なども盛り込んだ便利本…のようです。想定読者は文字の読み書きができる人ですから、その名から想像されるような「農民暦」とはちょっと違います(この「羊飼い」はキリスト教でいうところの司牧、迷える民の導き手の意味と思います)。

★

暦や占星への興味から、マルシャンの『羊飼いの暦』を手にしました。

(1493年パリ版)

もちろん本物ではなく、1926年にパリで作られた複製本ですが、複製でも100年近く時を経て、だいぶ古色が付いてきました。

一般民衆向けの本なので、言葉はラテン語ではなく、日常のフランス語です。…といっても、どっちにしろ読めないので、挿絵を眺めて楽しむぐらいしかできません。我ながら意味の薄い行為だと思いますが、何でもお手軽に流れる世情に抗う、これぞ良い意味でのスノビズムではなかろうか…という負け惜しみの気持ちもちょっとまじります。

さて、これが本書の眼目である「暦」のページ。

読めないなりに読むと、左側は10月、右側は11月の暦です。冒頭の「RE」のように見える囲み文字は、実際には「KL」で、各月の朔日(ついたち)を意味する「kalendae」の略。そこから暦を意味するKalender(calendar)という言葉も生まれました。

(12月の暦よりXXV(25)日のクリスマスの挿絵。こういうのは分かりやすいですね)

これは月食の時刻と食分の予測図でしょう。

星を読む男。

占星学の基礎知識もいろいろ書かれていて、ここでは各惑星が司る事柄が絵入りで説かれています。左は太陽(Sol)、右は金星(Venus)。

何だか謎めいていますが、たぶん天象占い的な記事じゃないでしょうか。

身体各部位を支配する星座を示す「獣帯人間」の図。

これも健康情報に係る内容でしょう。

恐るべき責め苦を受ける罪人たち。最後の審判かなにかの教誨図かもしれません。

★

印刷術の登場により情報の流通革命が生じ、世の中が劇的に変化しつつあった15世紀後半の世界。

それでも庶民の精神生活は、キリスト教一色だったように見えますが、庶民が暦を手にしたことで、教会を通さず自ら時間管理をするようになり、そして星の世界と己の肉体を―すなわちマクロコスモスとミクロコスモスを―自らの力で理解するツールを手にしたことの意味は甚だ大きかったと想像します。

その先に「自立した個の時代」と「市民社会」の到来も又あったわけです。

ワインと12星座 ― 2023年11月21日 05時50分12秒

同じポルトガル燐寸社のマッチラベルで、別タイプの12星座もありました。

時代はたぶん似たりよったりでしょうが、こちらは下半分が企業広告になっています。

仰々しい紋章とともに1756年創業の歴史を自慢してるのは、ポルトガルのワインメーカー、レアル・コンパーニャ・ヴェーリャ社(Real Companhia Velha)で、一番下の赤字は同社の取扱い品目です(ポートワインを筆頭に、テーブルワイン、ナチュラルスパークリングワイン、オールドスピリッツという面々)。

改めて購入時の記録を見たら、このマッチラベルを売ってくれたのは、昨日と同じ人でした。でも、彼も毎度「JAPAN」と「USA」を間違えるわけではありませんから、こちらはすぐに届いた記憶があります。

★

ワインと12星座で検索したら、こんな記事がありました。

■What’s Your Sign? Matching Wine To Your Zodiac

(あなたの星座は?ご自分の星座にあったワインを)

(あなたの星座は?ご自分の星座にあったワインを)

もちろん真面目に読まれるべき内容でもないですが、ワイン選びに迷っている人には、案外こんなちょっとした耳打ちが有効みたいです。

私は射手座で、もうじき誕生日がくるんですが、「柔軟で、知的で、放浪心のある射手座のあなたには、フランスのカベルネ・フラン種や、イタリアのサンジョヴェーゼ種を使った赤ワインがお勧めだ」みたいなことが書かれていました(意訳)。

ウィキペディアによれば、サンジョヴェーゼの名はラテン語の sangius(血液)と Joves(ジュピター)の合成語で、ぶどう液の鮮やかな濃い赤に由来する由。そして誕生日当日(11月25日)には、木星と月齢12の月が大接近する天体ショーがあるそうなので、これはいよいよトスカーナワインを傾けねばならないことになるやもしれません。(まあ、ジュピターの血色をした赤ワインを傾けるのは、赤いちゃんちゃんこを着せられるよりも、確かにはるかに気が利いているでしょう。)

赤燐十二星座 ― 2023年08月13日 16時30分53秒

依然として暑く、体調のほうも低空飛行が続いています。

前々回の記事の末尾で、ひきつづき野尻抱影を取り上げると書きましたが、それもちょっと物憂いので、抱影の件はいったん棚上げにして、いちばん最近届いた品を載せます。

★

下は1973年にポーランドで発行された、12星座のマッチラベル。

参考として12星座の名前を、<日-英-ポ>の順で並べると以下のとおりです。

牡羊座-Aries-Baran、牡牛座-Taurus-Byk、双子座-Gemini-Bliźnięta、

蟹座-Cancer-Rak、獅子座-Leo-Lew、乙女座-Virgo-Panna、

天秤座-Libra-Waga、蠍座-Scorpio-Skorpion、射手座-Sagittarius-Strzelec、

山羊座-Capricorn-Koziorożec、水瓶座-Aquarius-Wodnik、魚座-Pisces-Ryby

蟹座-Cancer-Rak、獅子座-Leo-Lew、乙女座-Virgo-Panna、

天秤座-Libra-Waga、蠍座-Scorpio-Skorpion、射手座-Sagittarius-Strzelec、

山羊座-Capricorn-Koziorożec、水瓶座-Aquarius-Wodnik、魚座-Pisces-Ryby

真ん中のは一応英語としましたけれど、これは万国共通の名称(ラテン語)で、英語にも「Ram, Bull, Twins, Crab, Lion…」という英語固有の言い方、いわば英国版やまとことばがあります。ポーランド語の名称は、それに対応する性格のものでしょう。

15~6世紀の木版画風の動物たちが、なかなか好い味を出しています。

★

上のカードの配列は、牡羊座を起点に、3枚ずつ四季に配当してみました。

並べてみると、デザイナー氏は季節に応じたカラーリングを考えているようです。

(魚座のカードの色が最初の写真と違って見えますが、こちらの方が実際に近いです)

とすると、こんなふうに魚座を冒頭に持ってくるのもありかな…いや、むしろこっちの方がデザイナー氏の意図に近いんじゃないか…と思ったりしました。

★

12星座はくるくる天を巡っているものですから、どこを起点にしても良さそうですが、天球上の春分点(天の赤道と黄道の交点)を基準に、そこから数え立てるのが一応慣例のようです。

占星術が成立した遠い昔、春分点は「おひつじ座」にありました。

でも、周知のように地球の歳差運動によって、春分点はじりじりと移動を続け、今では「うお座」の領域にあります。にもかかわらず、占星術の世界では、「うお座」に重ねて、依然として「白羊宮」を設定しており、12星座と12宮がずれてしまうという不思議な状態が続いています(占星術用語としては、白羊宮に続き、金牛宮、双子宮、巨蟹宮、獅子宮…という名称になります)。

いかにもややこしい話ですが、この辺はもう修正がきかないみたいです。

12星座の方は、すでに国際天文学連合によって領域が厳密に定義され、そのサイズも大小バラバラなのに対し、12宮の方は春分点を起点として機械的に30°刻みという根本的な違いもあります。結局のところ、12宮はたしかに星座名に由来するものの、今では一種の座標目盛という以上の意味を持たないわけです。

★

…というわけで、このマッチラベルも、牡羊座と魚座のどちらを起点にしても理屈は通るんですが、ここはいっそ円環状に並べるのがいちばんスマートではないかと思いました。

★

こうして、季節も星座も巡っていきます。

同じように暑いとはいっても、日脚は徐々に短くなっているし、蝉の声もいつの間にかツクツクボウシが交じりだしました。明日以降、台風が列島を通り過ぎれば、周囲は一気に晩夏の趣となることでしょう。

空を旋回する惑星たち ― 2021年12月11日 11時48分45秒

明るい青空の広がる、おだやかな師走の休日。

身辺も落ち着きを取り戻してきたので、記事を続けます。

★

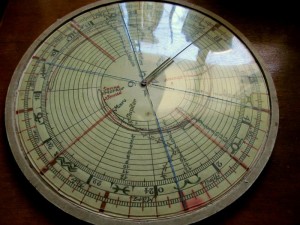

一目見るなり「へえ」と思った品。

(直径23cm)

これが何かというと、各惑星(水星~冥王星)の1年間の位置変化を曲線で示した円形図です。特に名称はありませんが、ここでは仮に「惑星運行盤」と呼ぶことにしましょう。これは天文学というよりも、占星術にかかわる品で、惑星の位置はそれっぽく黄道十二宮で表示されています(※)。

手書きの円盤を覆うように、回転式の透明なプラ盤が載っており、プラ盤には一定間隔で青線と赤線が引かれています。多分これをくるくる回して、ホロスコープづくりに役立てたのでしょう。

(水星と木星は特に金彩で表現されています)

この惑星運行盤を見て「へえ」と思った理由は二つあります。

まず一つの「へえ」は、惑星の運行を表現するには、いろいろな表現方法があると思いますが、「そうか、こんなふうにも表現できるんだ」という軽い驚きです。これはきわめてシンプルな方法で、難しいことは何もないのですが、少なくとも私の発想の中にはありませんでした。一種のコロンブスの卵ですね。

そしてもう一つは、「なるほど、こんなふうに表現すると、こんな曲線が描けるんだ」という発見です。各惑星の動きと地球の動きを合成すると、こんなクネクネした線が天に描ける…というのは、いうなれば天動説的な図像なのでしょうが、それがかえって新鮮に感じられました。

この品が作られたのは1951年ですから、そう古いものではありません。

いずれの占星術師の手になるものかは分かりませんが、表記はドイツ語、売ってくれたのはスペインの業者です。

★

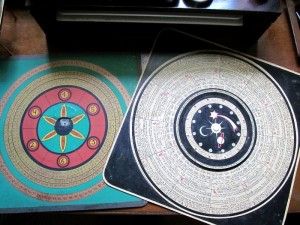

そういえば、以前も手作りの占星盤を載せたことがあります。

こちらは、2015年に神戸で開催されたイベント「博物蒐集家の応接間」に出品されたものです(URLは、イベントに合わせてでっち上げた特設ページにリンクを張っています)。オーストリアの奇術師、ノーバート・チエチンスキー(Norbert Ciecinski, 18??-c.1958)が晩年に使用したもので、ちょうど今回の品と同時代の品です。

まあ1950年代というのはたまたまで、いつの時代も、占星術師たちは自分の流儀に合わせて、占いの補助具をいろいろ手作りしてきたのではないかと想像します。市販品が生まれるにはニッチすぎるし、その方が有難味もあるのでしょう。

-----------------------------------------------------

(※)夜空に実際に見える黄道十二星座(みずがめ座、うお座、おひつじ座…)と、占星術家がいうところの黄道十二宮(宝瓶宮、双魚宮、白羊宮…)は、大昔は重なっていましたが、長年のうちに地球の歳差運動によってずれが生じ、現在ではほぼ1つ分ずれてしまっています。すなわち、星座としてのみずがめ座は、現在では宝瓶宮ではなくて双魚宮に位置し、うお座は白羊宮に、おひつじ座は金牛宮に…という具合です。この惑星運行盤が採用しているのは、黄道十二星座ではなく、あくまでも黄道十二宮の方です。

お手軽な天文時計 ― 2021年02月03日 18時13分51秒

本物の天文時計を手にするのは、なかなか大変なことです。

ネックとなるのはもちろんお金。手元で愛でようと思えば、必然的に小型の置時計、ないし掛時計ということになりますが、どちらにしても昔の王侯貴族の身辺にあったような品は、それこそ天文学的値段ですし、今出来のものでも、ちょっと気の利いた品となれば、やっぱりウン十万円要求してくるので、気軽に楽しむことは難しいです。

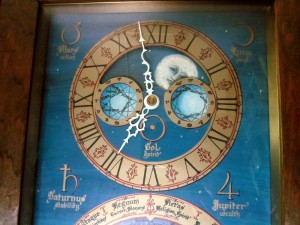

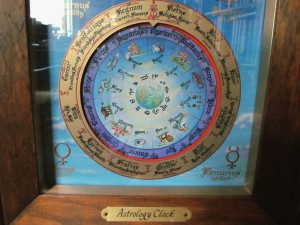

しかし、何事も道はあります。例えば下の時計はどうでしょう。

ガラス蓋付きの木枠の向こうに中世チックな文字盤が見えます。

上の文字盤では、時刻と月の満ち欠けを、

下の文字盤では、黄道上における太陽の位置を教えてくれるというもので、天文時計の基本を押さえています。「Astrology Clock」の名の通り、カラフルな星座絵のほかに、惑星記号を随所にあしらって、なかなかそれらしいムードを醸し出しています。

★

この時計について、たぶん最も詳しい説明は、「全米時計コレクター協会(National Association of Watch & Clock Collectors, Inc.)」のページに掲載されているものです(LINK)。

発売は1975年ごろで、当然そう古いものではありません。

ですから裏面を見ると、ちょっと散文的というか、安手な感じがありますが、それはやむを得ないでしょう。電源はAC電源で、アメリカ製なので、定格電圧は120ボルト。100ボルトでも普通に動く気はしますが、モノが時計だけに変圧器をかませた方が良いかもしれず、まだ実際に動かしたことはありません。

製造元はアメリカのコネチカット州の電化製品メーカー、メカトロニクス社(Mech'a'tronicsではなく、社名はMechtronicsと綴ります)で、同社の「フェアフィールド時計製造部門」が手掛けたものです。しかしネット情報が至極乏しくて、ここは今のところ謎のメーカーです。

乏しいネット情報を総合すると、同社は1967年創業で、オーナーのRichard J. Fellinger氏は既に2017年に77歳で亡くなられた由。いずれにしても、同社が時計製造を手掛けたのは、1970年代半ば~80年頃の、ごく短期間に限られるようです。そのわりに今でも製品をよくeBayで見かけるのは、一時相当大量に作られたことを物語りますが、それほど繁盛していた時計製造から、同社がなぜ撤退したかは謎です。

ちなみに、この「アストロロジー・クロック」、eBayだと1万円台で手に入るので、相当なハイ・コストパフォーマンスです。

★

ついでながら、本製品の特許番号から、特許申請書類を見つけたので、資料としてリンクしておきます(LINK)。

とりあえず、冒頭のアブストラクトとメカニズムの概略図は以下。

チェーンとホイールを上手く使うことで、1個のモーターで3つのダイヤルを正確かつ安価に動かせるというのが味噌のようです。ハイ・コストパフォーマンスの理由はこれです。

でも…と思います。上で「時計製造から、同社がなぜ撤退したかは謎」と書きましたが、ひょっとしたら、この工夫こそが、その理由なのかもしれません。というのも、こんな簡単な仕組みで乗り切れるほど、時計製造は甘い世界ではなかろう…という気がするからです。つまり、発想は良かったけれども、精度が十分出せなかった、それが同社の時計部門が短命で終わった理由ではないでしょうか。まあ、1秒も動かさない前から決めつけてはいけませんが、なんとなくそんな気がします。

ベネチアの青い空と星座神話 ― 2021年01月23日 14時01分54秒

前回の記事の枕に、ベネチアのサンマルコ広場の天文時計の写真を載せました。

時計を含む塔楼は、1490年代に建てられた美しいルネサンス建築です。

(再掲)

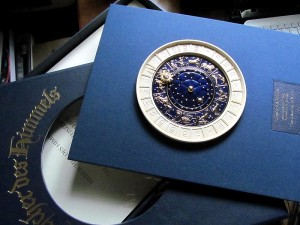

あれには多少の意図があって、本棚の隅で寝ている天文時計にも、ついでに言及しようと思ったのでした。

どうです、なかなかきれいなものでしょう。

この文字盤は3層の円盤から成っていて、太陽と月はそれぞれ独立に回転するので、ベネチアの本家さながらの、立派な仕上がりです(もちろん自動で動くわけではありません。パーツが可動というだけです)。

そもそもこれは何か? 別にベネチア土産ではなくて、本の一部です。

本の外箱というか、表紙というか、そこに丸窓がくりぬかれていて、そこからこの天文時計の細工物が顔をのぞかせているのでした。外箱は、縦44cm、幅33.5cmの大きさがあって、さらに厚さが10cmを超えるという、相当かさばる本です。

ただ、上で「本」と言いましたが、これは通常の意味で本の形をしていません。

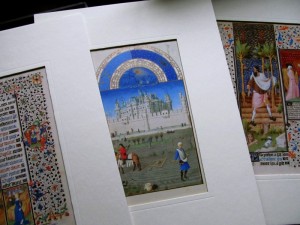

外蓋を開け、さらに天文時計の付いた中蓋を開けると、箱の中にはマット装された彩色写本の複製が12枚バラの状態で入っているという、セット物の画集です(マットサイズは40×29.5cm)。

■Herrscher des Himmels: Die zwölf Tierkreiszeichen und ihre Mythen.

『天の統治者―黄道十二宮とその神話』

Coron Verlag (Zurich)、2005

『天の統治者―黄道十二宮とその神話』

Coron Verlag (Zurich)、2005

読んで字のごとく、十二星座を描いた古写本の複製零葉を集めたもので、有名な「ベリー公のいとも豪華なる時祷書」から採った1枚をはじめ、主に15~16世紀の写本を中心に、大小さまざまな絵柄を目で楽しむセットです。外箱の天文時計は、十二星座に歴史ロマンを重ねて見る、そんな現代の読者に向けた、ブックデザイナーのサービス精神に満ちた贈り物なのでしょう。

各種ファクシミリ版の刊行は、現在もコンスタントに続いており、デジタル時代になっても(デジタル時代だからこそ?)、美麗な頁をパラパラ手でめくりたいという願望は、なかなか根強いものがあるようです。

【参考】 以下、全図版一覧です。

1) AQUARIUS - Stammheimer Missale, Hildesheim, 1160-1180頃

Los Angels, The J. Paul Gety Museum, Ms. 64, fol. 4r

2) PISCES - Stundenbuch des Herzogs von York, Rouen, 1430/40頃

Rome, Biblioteca Vaticana, Cod. Vat. Lat. 14935, fol. 2v/3r

3) ARIES - Breviarium Mayer van den Bergh, 1510頃

Antwerpen, Museum Mayer van den Bergh, inv. 946, fol. 2v

4) TAURUS - Stundenbuch der Isabel la Católica, 1450-1460

Madrid, Real Biblioteca del Palacio Real, s.n., fol. 4r

5) GEMINI - Grandes Heures d´Anne des Bretagne Paris, 1503-1508

Paris, Bibliothéque nationale de France, Ms. Lat. 9474, fol. 8r

6) CANCER - Flämischer Kalender, Brügge, 1525頃

München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 23 638, fol. 7v/8r

7) LEO - Französisches Stundenbuch, 1500頃

London, British Library, Add. Ms. 11866, fol. 6v/7r

8) VIRGO - the Bedforn Hours, 1420頃

London, British Library, Add. Ms. 18850, fol. 8r

9) LIBRA - Grandes Heures du Duc de Rohan Paris, 1430-1435頃

Paris, Bibliothéque nationale de France, Ms. Lat. 9471, fol. 13r

10) SCORPIUS - Les Très riches Heures du Duc de Berry Paris, 1413頃

Chantilly, Musée Condé, Ms. 65, fol. 10v

11) SAGITTARIUS - Les Petites Heures du Duc de Berry Paris, 1372 - 1390

Paris, Bibliothéque nationale de France, Ms. Lat. 18014, fol. 6r

12) CAPRICORNUS - Stundenbuch Niederlande/Brügge(?), 1500頃

München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 28345, fol. 13r

占星術リバイバル ― 2020年08月22日 14時41分22秒

「うーむ、これは…」という記事を読みました。

いつもの天文学史のメーリングリストで教えてもらったものです。

以下はニュースサイト「SLATE」8月20日付の記事(筆者はHeather Schwedel)。

■「○○ちゃん、あなたの星座はなあに?(What’s Your Sign, Baby?)」

アメリカにおける世代区分のひとつに「ミレニアル世代」というのがあります。

一般的な用法としては、1981年~96年生まれを指し、年齢でいうと、現在24歳から39歳。ちょうど小さな子供がいるお父さん・お母さんの世代です。

上の記事は、ミレニアル世代が、その先行世代に比べて、占星術に強い関心を持ち、我が子にも星占いの本を好んで買い与えていること、そして目敏い出版社は、今や続々と星占いの絵本を市場に投入している事実を、やや批判的視点から取り上げたものです。

★

これに対するメーリングリスト参加者(多くは真面目な天文学史研究者)の反応が、興味深いものでした(以下、適当訳)。

まず、大学の人文学部で古典を講じるS教授の意見。

「これは各大学出版局や、人文専門書のラウトレッジ社にとって、古代のマニリウスやヒュギヌスを素材にした幼児絵本(もちろんラテン語の!)を携えて、児童書マーケットに参入する絶好の機会だろう。あるいは韻を踏んだ哀歌2行連句(elegiac couplets)でもいい。ヤングアダルト向きには、オウィディウスや、他の古典注釈者たちから取った、もっと本格的なテクストもいけそうだ。…」

もちろん、これは皮肉の交じった意見で、つまらない「お星さま占い」の本を垂れ流すぐらいなら、出版社はもうちょっと身になる本を出しなさいよ…と言いたいのでしょう。

これがNASAにも在籍した月研究者であるW博士になると、完全に悲憤慷慨調です。

「何たることか。未来の世代の愚民化が今や始まりつつある。出版社はジャンクサイエンス――とすら呼べないような代物――を、赤ん坊の真剣な目に触れさせてもお構いなしで、人類を間抜けにすることで得られる利益にしか関心がないのだろうか。我々は1000年におよぶ暗黒時代を経験したが、再び愚昧さに覆われゆく新たな1000年を迎えねばならないのか?ひょっとしたら、高度な生命体は、いずれの場所でも科学を拒絶する時期を迎え、そこから回復することがないのかもしれない。地球外生命探査計画(CETI)が失敗した理由もそれだろう。」

本業は医者であるB博士は、穏やかに諭します。

「私は孫のために、赤ん坊向けの宇宙物理学の本を買い与えました。アマゾンをご覧なさい。『赤ちゃんのための物理学』シリーズというのが出ていますから。」

最後に場を締めくくったのは、占星術史の研究家で、自身占星術師であるC氏。

「皆さんこの話題で盛り上がっていますが、いずれにしても、ミレニアル世代がほかの世代よりも占星術にのめりこんでるという確かな証拠は何もないんですよ。このストーリーを広めているジャーナリストたちは、お互いの記事を引用したり、占星術に凝っている(大抵はたった一人の)友人の話に基づいて書いているだけですからね。この問題について、きちんとしたリサーチは依然何も行われていないのです。」

いちばんの当事者が、最も冷静だったわけです。

しかし、科学の現場に身を置く人にとって、非理性的な狂信が、再び世の中を覆い尽くすんじゃないか…という不安や恐怖は、かなり根深いものでしょう。科学の歴史は、そうした苦いエピソードにあふれているし、科学者自身がそうしたものに憑りつかれて、道を誤った例も少なくありません。これは確かに用心してかかるに越したことはないのです。

★

それにしても、そもそもなぜミレニアル世代は、星占いに凝っているのか?

上記のC氏は、「別に証明されたことじゃないよ」と、そのこと自体に否定的ですが、上の記事からリンクが張られている「The New Yorker」の記事を読むと、いろいろ考えさせられました。

アメリカで1970年代以降、影を潜めていた占星術が復活したのは、スピリチュアルブームと抱き合わせの現象で、不確実性の時代の反映だ…というのは、割と俗耳に入りやすい解釈でしょう。

ただ、それ以上に現代の星占いは、ネット上を伝搬する「ミーム」なんだという識者の意見は、なるほどと思いました。ミーム(ここではインターネット・ミーム)とは、「人々の心を強く捉え、ネットを通じて次々に模倣・拡散されていくもの」を指し、SNSでつい人に言いたくなる面白ネタなんかが、その典型でしょうが、それに限られるものではありません。

記事では、20世紀半ばのパーティーの席では、誰しも「自我」とか「超自我」とか、フロイト流の精神分析用語を使って、盛んにおしゃべりしていたが、今ではそれが星座の名前に置き換わったんだ…という譬えを挙げていますが、これもなかなか言い得て妙です。

確かにミレニアル世代は、星占いアプリをダウンロードして、嬉々として操作しているかもしれません。でも、多くの人はそれを真面目に捉えているわけではないし、パーティーの席上の話題も、星占いから真面目な科学的問題にパッと切り替わったりするので、彼らが特に迷妄な人々というわけでもなさそうです。

★

星占いの話題には、きっと集団の凝集性を高め、人々の交流を円滑にする機能があるのでしょう。日本だと、星占い以上に血液型の話題がポピュラーですが、あれも似た理由だと思います。いずれも「差し障りがない」、「無難」というのが特徴で、あるいはアメリカのミレニアル世代も、日本の若い人と同じように、対人的な距離の取り方で、常に緊張を強いられていることの反映かもしれません。

★

新たな暗黒の1000年が、まだ当分来ないのであれば、大いに結構なことです。

ただ用心は常に必要です。ナチスの霊的熱狂は遠い過去のことではありません。

最近のコメント