惑星の子どもたち ― 2025年10月25日 18時01分00秒

「芸術新潮」の占星術特集(昨日の記事参照)を読んで、個人的に有益と感じたのは、「惑星の子どもたち」という概念の例証として、イタリアのエステンセ図書館(モデナ)が所蔵する15世紀の写本、『天球について(De Sphaera)』のミニアチュール画について、かなり字数を費やして解説されていることでした。

「惑星の子どもたち」というのは、7つの惑星(※)ごとに、その影響下に生まれた人々は、それぞれ固有の性格なり職業なりに就く傾向を有するという概念で、それを絵解きしたのが、1470年頃にクリストフォロ・デ・プレディスが描いた、この一連の細密画です。

(※)水・金・火・木・土の5大惑星に太陽と月を加えたもの。黄道十二星座の間を縫うようにして、天球上での位置を変える太陽と月も昔は惑星扱いでした。

★

『天球について』は、以前買った複製本が手元にあります。

(円環中に描かれた擬人化された土星、土星が支配するとされる水瓶座と山羊座、そして土星の下に生まれついた地上の人々の姿)

本書は非常に有名な本なので、過去に何度か出版社を替えて複製が作られていますが、手元にあるのは、1969年にベルガモのボリス・ポリグラフィチェ社から出たものです。

(本を収めるための、革装本を模したクラムシェルボックス)

複製本には詳細な解説本が付属しますが、いかんせんイタリア語なので読むことがかなわず、積ん読状態になっていました。でも、この機会に改めて巻を開いて、しばしルネサンスのイタリア貴族の気分を味わうことができました。

(左が解説本、右が複製本)

(木星)

(太陽)

天文学と占星術が未分化な時代にあって、本書は星々を描いた最も美しい本と呼ばれることもあります。まあ、最美かどうかはともかくとして、ド派手なことは類を見ません。

(太陽/部分)

(金星/同)

男神も女神も素裸で局部だけ光らせているのは、いかにも奇異な感じを受けますが、こういう裸体画自体、中世にあっては稀でしたから、異教的神々を風俗画すれすれの姿で描く本書は、二重三重の意味でルネサンス的なのでしょう。

なお、極彩色のミニアチュールの前後には、こうした↑↓グラフィカルな図もあって、これがまぎれもなく天文学・占星術の本であることを物語っています。

Flying to the Planets ― 2025年08月01日 17時41分05秒

こんな不思議な絵を見つけました。

大地と雲、そして太陽と惑星がひとつの画面に描かれ、遠い惑星に向けて複葉機が飛び立つのを子供たちが見送っています。

複葉機が登場するのは、惑星がどれほど遠いかを教えるための方便で、当時の「速い乗り物」の代表が複葉機だったのでしょう。この(時速96kmの)超速飛翔体でも、木星までは740年もかかるよ…云々というわけです。描かれているのは、ファルマンっぽい草創期の複葉機ですから、この絵も1910年代前半の出版物から取ったもののようです。

しかもよく見ると、地上から見上げる空に、もう一つの地球が浮かんでいます。これは惑星の大きさを比較するために描いたのだとキャプションは述べていますが、それにしたってシュールというか、不条理というか、言い知れぬ幻想味をたたえた絵です。

(薄雲をまとった土星)

題して「惑星までの飛行機の旅」(An airship voyage to the planets)。作者はCharles Ketchum という伝未詳の人物で、さらにこの絵自体の出典も不明という(※)、何だか全体に謎めいた感じです。

★

とは言え、この絵は初見ではありません。

前回(7月27日)、10年前の過去記事をネタにしましたが、この絵はさらに以前、早20年にもなろうかという昔に、mistletoeさん(子羊舎)のブログで拝見し、強烈な印象を受けた絵です。

ある年代の方はよくご存知でしょうが、20年前は個人ブログが大層流行った時期でした。私もいろいろなブログをのぞき見しては、ときにコメントを残し、やがて相互訪問の関係になり…という交流をしていたのです。ですから、上の絵は尋常の天文アンティーク的郷愁を誘うと同時に、そうした個人的郷愁とも結びついています。

…と、妙に懐古モードに入るのもいかがなものかと思いますが、20年はやっぱり長いです。当時、私の心と体は今よりもだいぶ若かったし、天文アンティークの世界は、広大な未知の大陸のように眼前に横たわっていました。

★

当時欲しかった絵を、こうして約20年ぶりに手にして、往時の気分が束の間よみがえったことを素朴に喜んでいる自分がいます。

--------------------------------------------

(※)画像検索したら、「for an article on astronomy in the American Reference Library, Vol. 10, 1924. (Collection of Adam Levine)」という注釈とともに紹介されているページ【LINK】に行き当たりました。でも、この絵は明らかに科学や天文に関する児童書の挿絵に見えるし、そんな渋い定期刊行物には、どうも似合いません。未確認のままウロンなことを書きますが、上の出典にはさらにオリジナルの原典がある気がします。

たのしい惑星めぐり ― 2023年01月31日 05時39分25秒

日本生まれの天文ゲームというと、以前、「少年倶楽部」や「日本少年」の付録についてきた、奇怪な火星探検双六を載せましたが【LINK】、数としてはやっぱり少なくて、若干寂しいものを感じていました。

しかし、ようやく長年の喝を癒やすに足る品を見つけました。

銀の玉をころがしながら、惑星探検の気分を味わおうという戦前のゲームです。

ガラスのはまった木箱全体は、約24.5×18.5cmと、ほぼB5サイズの大きさ。若草色に山吹と朱のやさしい配色が優美です。

ゲームを始めるには、まず盤面の下にたまった玉を、右下の「出口」から手前に出して、

左隅に整列させます。ここからいよいよゲームスタート。(本来、玉は12個あったはずですが、現状は9個しかありません。表面は銀色でも、陶質の脆い玉ですから、たぶん遊んでいるうちに割れてしまったのでしょう。)

このゲームの目的は、1番の地球、2番の月を手始めに、無数の落とし穴を巧みによけながら、順々に惑星を「征服」していき、最終目的地である太陽(12番)を目指すことです。

各惑星の穴は銀玉よりも小さいので、そこに玉がスポッとはまるようになっています。要は先日のエルメスの星座ゲームと同様、これは「忍耐ゲーム」系の遊びです。ただ、エルメスと違うのは、そこにトラップ要素が加わっているのと、玉をはめ込む順番が予め指定されている点です。

惑星の顔ぶれは海王星で終わっていて、その先は北斗星、彗星、太陽と続きます。

かつて「第9惑星」とされた冥王星が発見されたのは1930年ですから、このゲームはそれ以前、1920年代のものでしょう。時代でいえば大正末から昭和のはじめ頃。

★

このゲームには外箱も付属していて、表面の化粧紙はほとんど剥がれてしまっていますが、その断片が箱の中に残っていました。そこには「KCK」を商標とするメーカー(未詳)と、三越百貨店のラベルが貼られています。

戦前にこのゲームを三越で買ってもらえた男の子(たぶん男の子でしょう)は、結構なお坊ちゃんでしょうねえ。ある意味、今のエルメスよりもさらにセレブ感のあるアイテムかもしれません。

ここで私の脳裏には、杉浦非水(1876-1965)のポスターがぼんやり浮かんできます。

(「三越本店西館修築落成 新宿分店新築落成」、1925)

…とか、

(「東洋唯一の地下鉄道 上野浅草間開通」、1927)

…とか。この手前に描かれた男の子や、その奥に見える制服制帽姿の少年なんかが、嬉々としてこういうゲームを買ってもらったんじゃないでしょうか。そして持ち主の少年は、子供の科学(1924年創刊)も購読していて、1927年9月に三越で開催された「模型の国」展覧会を訪れていたんじゃないか…というふうに、私の連想は続きます。

(「子供の科学」1927年11月号グラビア特集「誌上「模型の国」展覧会」より)

まさに往時の「山の手の少年文化」が匂い立つような一品です。

2022年の空を楽しむ ― 2022年01月04日 20時59分49秒

高価な機材をそろえ、国内外のあちこちに遠征しないと楽しめないような、マニア向けの天体ショーは毎年いろいろあって、もちろんそれはそれで楽しみなものです。

その一方で、街中でも、そして誰にでも楽しめる「万人向けの天体ショー」というのもあります。まあ、気軽に空に親しむ機会を求める人のほうが、むしろ潜在的には多いでしょう。

★

ルーチカ【LINK】のTOKO(とこ)さんから、素敵な新年の贈り物を頂戴しました。私にとって今年の初荷です。

『星狩りガイド 2022』と題された、この三つ折りのカードには、今年のそんな「万人向け天体ショー」が詰め込まれています。

その最大の特長は、中に小さな星座早見盤が仕込まれていること。

(純白の紙に天河石(アマゾナイト)色の星図がさわやかな印象)

これは非常に優れた工夫だと思いました。静的な「星見カレンダー」は世間によくありますが、こんなふうに早見盤をくるくる操作すると、いつ、どの空域でお目当てのショーが見られるのか、感覚的・具体的につかむことができます。

しかも、カレンダーやスケジュール帳に貼るための備忘用のシールまでセットになっていて、かゆいところに手が届くとはこのことです。

惑星と月の邂逅も、惑星たちが一堂に会する豪華な空も、目ぼしい流星群も、このカードさえあれば見逃すことはありません。このカードは今年一年、今座っている机の脇に立てておくことにします。

★

以下は公式の製品紹介ページ。オンラインストアから購入も可能です。

■星狩りガイド2022

空を旋回する惑星たち ― 2021年12月11日 11時48分45秒

明るい青空の広がる、おだやかな師走の休日。

身辺も落ち着きを取り戻してきたので、記事を続けます。

★

一目見るなり「へえ」と思った品。

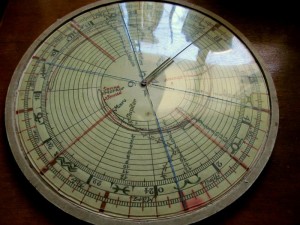

(直径23cm)

これが何かというと、各惑星(水星~冥王星)の1年間の位置変化を曲線で示した円形図です。特に名称はありませんが、ここでは仮に「惑星運行盤」と呼ぶことにしましょう。これは天文学というよりも、占星術にかかわる品で、惑星の位置はそれっぽく黄道十二宮で表示されています(※)。

手書きの円盤を覆うように、回転式の透明なプラ盤が載っており、プラ盤には一定間隔で青線と赤線が引かれています。多分これをくるくる回して、ホロスコープづくりに役立てたのでしょう。

(水星と木星は特に金彩で表現されています)

この惑星運行盤を見て「へえ」と思った理由は二つあります。

まず一つの「へえ」は、惑星の運行を表現するには、いろいろな表現方法があると思いますが、「そうか、こんなふうにも表現できるんだ」という軽い驚きです。これはきわめてシンプルな方法で、難しいことは何もないのですが、少なくとも私の発想の中にはありませんでした。一種のコロンブスの卵ですね。

そしてもう一つは、「なるほど、こんなふうに表現すると、こんな曲線が描けるんだ」という発見です。各惑星の動きと地球の動きを合成すると、こんなクネクネした線が天に描ける…というのは、いうなれば天動説的な図像なのでしょうが、それがかえって新鮮に感じられました。

この品が作られたのは1951年ですから、そう古いものではありません。

いずれの占星術師の手になるものかは分かりませんが、表記はドイツ語、売ってくれたのはスペインの業者です。

★

そういえば、以前も手作りの占星盤を載せたことがあります。

こちらは、2015年に神戸で開催されたイベント「博物蒐集家の応接間」に出品されたものです(URLは、イベントに合わせてでっち上げた特設ページにリンクを張っています)。オーストリアの奇術師、ノーバート・チエチンスキー(Norbert Ciecinski, 18??-c.1958)が晩年に使用したもので、ちょうど今回の品と同時代の品です。

まあ1950年代というのはたまたまで、いつの時代も、占星術師たちは自分の流儀に合わせて、占いの補助具をいろいろ手作りしてきたのではないかと想像します。市販品が生まれるにはニッチすぎるし、その方が有難味もあるのでしょう。

-----------------------------------------------------

(※)夜空に実際に見える黄道十二星座(みずがめ座、うお座、おひつじ座…)と、占星術家がいうところの黄道十二宮(宝瓶宮、双魚宮、白羊宮…)は、大昔は重なっていましたが、長年のうちに地球の歳差運動によってずれが生じ、現在ではほぼ1つ分ずれてしまっています。すなわち、星座としてのみずがめ座は、現在では宝瓶宮ではなくて双魚宮に位置し、うお座は白羊宮に、おひつじ座は金牛宮に…という具合です。この惑星運行盤が採用しているのは、黄道十二星座ではなく、あくまでも黄道十二宮の方です。

ポケット・プラネタリウム ― 2021年11月21日 18時15分55秒

星座早見盤というのは本当によくできています。

円盤をくるくる回すだけで、星々が24時間で一周する「日周運動」も再現できるし、特定の時刻に見える星座が、1年かけてゆっくり空を一周する「年周運動」も再現できます。そして両者を組み合わせれば、24時間・365日、いついかなる時の星空でも、たちどころに教えてくれるのです。まさに電気不要の「手の中のプラネタリウム」。

ただし語義を考えると、これは若干不自然な言い方です。

ふつうの星座早見盤は、星座(恒星)の位置だけを示し、惑星の位置は省略されているのに対して、プラネタリウムの本義は、文字通り惑星の位置を示す「惑星儀」だからです。

★

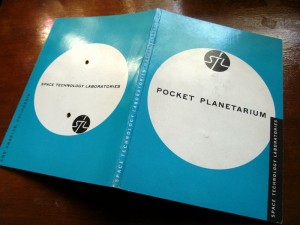

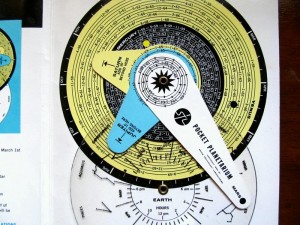

そうした星座早見盤の弱点を補う「ポケット・プラネタリウム」を見つけました。

こちらは文字通り「懐中惑星儀」―― 惑星の位置を知るためのものです。

(サイズは17.8×13cm)

(表紙を開いて伏せたところ)

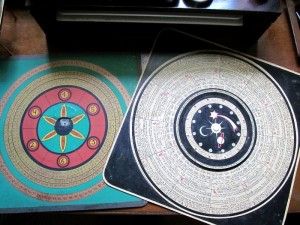

中身はこんな構造になっていて、向かって右がプラネタリウム本体、左に使用法の説明が書かれています。

1959年にロサンゼルスのスペース・テクノロジー・ラボラトリーズ(STL)が発行したもので、値段の表示がどこにもないので、あるいはノベルティグッズだったかもしれません。(STLはアメリカの初期航空宇宙産業を支えた企業のひとつで、親会社の合併に伴い、その後TRW 社の一部門となりましたが、そのTRW社も今はなく、まこと有為転変の世の中です。)

本体はヴォルヴェル(回転盤)が多層構造になっており、左に見える色付きの円盤群が「惑星盤」、右側の透明な円盤が「地球盤」です。

くだくだしい説明ははぶきますが、まず各惑星盤(水・金・火・木・土)を、盤上の目盛をたよりに、そのときどきの位置に合わせ、次いで地球盤を回すことで、各惑星が地球から見てどちらの方向に見えるか(すなわち黄道12星座のどこに位置するか、そして特定の時刻にそれが東西どちらの方角になるか)を判別する仕組みです。

惑星盤の中心にあるのが太陽で、今、我々は太陽系を真上(北)から見下ろしている格好になります。そして太陽を中心に惑星がくるくる回り…となると、要はこれは「ペーパーオーラリー」です。ただし、地球が常に下部中央―下のハトメの位置―にくるところが、普通のオーラリーと異なります(したがって各惑星の位置は、あくまでも地球を基準にした相対的なものです)。

もちろん、普通のオーラリーのように、地球も太陽の周りを回転するように作れば、その方が感覚的にも分かりやすいのですが、そうすると全体が嵩張ってポケットサイズにならないので、次善の策として上のような構造にしたのでしょう。

そういえば、昔「プラネティカ」という品を紹介したことがあります。

プラネティカもその時々の惑星の位置を知るための道具でしたが、プラネティカの歯車機構を手で代行し、さらに地球の位置が常に下(手前)にくるように持って使えば、このポケット・プラネタリウムと同じことになります。

★

このポケット・プラネタリウムは、1959年1月から1969年1月までの10年間しか惑星の位置目盛がないので、すでに50年以上も昔に「賞味期限」が切れてしまっています。でも、そのデザインとカラーリングは今も清新で、当時の未来感覚と、スペースエイジの息吹を強く感じさせます。

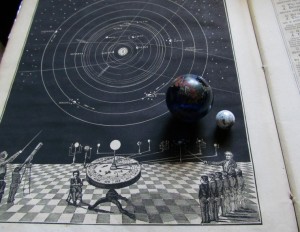

空のオーラリー ― 2021年11月13日 10時47分48秒

ここしばらく、澄んだ空に金星、木星、土星、それに月が居並び、互いの位置が刻々と変わるのを見て、まるで巨大なオーラリーを眺めているようだと思いました。

来週19日の月食の折には、夜空を見上げる際つい忘れがちな、太陽と地球の存在までもがしっかり可視化されて、いよいよ壮大なオーラリーを楽しめそうです。

(『スミスの図解天文学』(1849)より。今ではおなじみの図ですが、最初見たときのインパクトは大きかったです)

まあ冷静に考えれば、これは倒錯した言い方で、惑星の動きは別にオーラリーを模倣しているわけではなくて、事実はまったく逆です。でも、惑星の動きをじーっと何千年も観察し続けて、太陽系の真実を明らかにし、その姿を創意工夫によって一個の器械装置で表現した先人のことを思うと、やっぱり空に誇らしげに浮かぶ巨大なオーラリーを想像してしまいます。

★

日々いろいろなことが起って心が波立ちますが、善悪も美醜もまるごと載せた小さな地球が、今もくるくる太陽の周りを回っている姿を思うと、物事が相対化されて、多少心が落ち着きます。そうは言っても、小人の常として、一瞬「達観」しても、またすぐに心が乱れるわけですが、私の心が落ち着こうが落ち着くまいが、それでも地球は回り続けていることを思えば、心が乱れること自体、そう大したことじゃないとも思います。

(小さな星座早見盤の話はまだ書きかけです)

古典に親しむ秋 ― 2020年10月07日 06時56分59秒

仕事帰りに空を見ると、異様に大きく、異様に赤く光っている星があります。

言わずと知れた火星です。赤といっても、ネーブルの香りが漂うような朱橙色ですから、それだけにいっそう鮮やかで、新鮮な感じがします。

西の方に目を転ずれば木星と土星が並び、天頂付近には夏の名残の大三角が鮮やかで、秋の空もなかなか豪華ですね。昨日は久しぶりに双眼鏡を持ち出して、空の散歩をしていました。

★

ところで、最近、このブログのあり方をいろいろ省みることが多いです。

もちろん、これはただの「お楽しみブログ」ですから、そんなに真剣に考えなくてもいいのですが、それにしたって、天文の話題――特に天文学史の話題をメインに綴っているのに、天文学の歴史を何も知らないのも、みっともない話だと思います。

まあ、「何も知らない」と言うのも極端ですが、「ほぼ何も知らない」のは事実です。

たとえば、私は天文学上の古典をほとんど読んだことがありません。かろうじてガリレオの『星界の報告』は岩波文庫で読みました。でも、そんな頼りない知識で、もったいらしく何か言うのは、恥ずかしい気がするので、少し努力をしてみます。

まずは、コペルニクスの『天体の回転について』です。

何せその出版は、歴史上の事件であり、革命と呼ばれましたから、これは当然知っておかなければなりません。幸い…というべきか、岩波文庫版は、コペルニクスの長大な作品の第一巻だけ(全体は6巻構成)を訳出した、ごく薄い本ですから、手始めにはちょうどよいのです。

これが済んだら、次はガリレオの『天文対話』で、その次は…と、心に期する本は尽きません。まあ、どれも斜め読みでしょうけれど、どんな内容のことが、どんなスタイルで書かれているのか、それを知るだけでも、今の場合十分です。

たとえて言うならば、これは見聞を広めるための旅です。

旅行客として見知らぬ町に一泊しても、それだけで町の事情通になることはできないでしょうが、それでも土地のイメージはぼんやりとつかめます。さらに一週間も滞在すれば、おぼろげな土地勘もできるでしょう。書物(学問の世界)も同じで、何も知らないのと、何となく雰囲気だけでも知っているのとでは、大きな違いがあります。

★

古典を知れば、ものの見方も変わります。

たとえば、火星と木星と土星。この3つが、この順番で地球に近いことは、天動説の時代から理解されていました。星座の間を縫って動くスピードの違いの原因として、動きの速いものは地球に近く、遅いものは遠いと考えるのが、いちばん理に適うからです。そしてこの常識的判断は、結果的に正しかったわけです。(同じ理由から、あらゆる天体の中で、いちばん地球に近いのは月だ…ということもわかっていました。)

自分が古代人だったら、そのことに果たして気づいたろうか?

そんなことを考えながら、空を眺めていると、宇宙の大きさや、過去から現在に至るまでの時の長さを、リアルに感じ取れる気がします。

★

晴観雨読―。この秋は、星空散歩をしつつ、書物の世界を徘徊します。

神は美しき小宇宙を愛するか ― 2020年02月22日 12時11分38秒

さて、贅言はさておき清談を。

動・植・鉱物三界の驚異に満ちた、色鮮やかな博物画を愛好する人は少なくないでしょう。でも、その背景と技法に関する豊かな知識と、芯の通った審美眼を併せ持つ人は、そう多くはないはずです。

そうした意味で、個人的に敬服しているのが、博物画の販売を精力的に行っているdubhe(ドゥーベ)さんです。dubheさんが扱う品は、保存状態が良いことに加えて、みなどこか確かな見所があります。

ただ、博学多才なdubheさんも、天文分野に関しては、非常に謙抑的な態度を取られていて、その変わったお名前(屋号)が、星の名前―北斗を構成する星のひとつ―に由来することを考えると、ちょっと不思議な気がします。この辺のことは、いつか機会があればゆっくり伺ってみたいです。

★

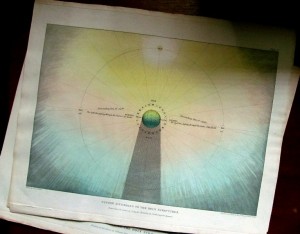

そのdubheさんが、昨晩のツイッターで、珍しく天文図版を採り上げていたので、「これは!」と思いました。その図は私自身お気に入りだったので、何だか自分のウロンな趣味に、お墨付きを与えられた気がして嬉しかったです。ここで嬉しさついでに、dubheさんの迷惑を省みず、その尻馬に乗ることにします。

その図がこちら。

A4サイズよりも一回り大きい紙に刷られた多色版画で、周囲の余白を除く図版サイズは約19.5×27.5cm あります。制作されたのは1846年。

グラフィカルな図像もいいですが、何といっても特筆すべきは、その愛らしい色遣いと繊細なグラデーションです。

これを刷ったのは、ロンドンのノーサンプトン・スクエア11番地に店を構えたジョージ・バクスター(George Baxter、1804-1867)で、彼はwikipediaにも項目立てされている、カラー印刷史に名を残す人です。

上の図は、彼が特許を得た「油性色材印刷法」によっており、これは現代のカラー印刷術とは断絶した、失われた過去の技法です。(なお、19世紀前半にあっては、版面の制作から刷り上げまで、大半が職人の手仕事でしたから、「印刷」と「版画」を区別することは、あまり意味がありません。)

★

では、図版の内容はどうか?

実はこれまた印刷技法に劣らず注目すべきもので、天文学史の興味深い一断章となっています。

もう一度上の画像に目をやると、そこに「System according to Holy Scriptures 聖書に基づく体系」というタイトルが読み取れます。つまり、この図はコペルニクス以前の“旧派”の宇宙観を表現したものですが、興味深いのは、それが過去のものではなく、「太陽こそ地球の周りを回っているのだ!」と、大真面目に主張していることです。

この図の原画を描いたのは、アイザック・フロスト(Isaac Frost、生没未詳)という人で、彼は19世紀のロンドンで盛んに行われた天文講演会の演者の一人だったらしいのですが、1846年に出版された『天文学の二つの体系』という奇書と、今日採り上げた美しい版画作品を除けば、ほとんど無名の人です(「二つの体系」とは、すなわちニュートンの体系と、聖書の体系で、フロストは後者に軍配を上げています)。

(アイザック・フロスト著 『天文学の二つの体系』 タイトルページ)

この図を購入したペンシルベニアの本屋さんによる解説文を、この図を理解する一助として、適当訳して転記しておきます。

「マグルトン主義者(Muggletonian)のオリジナル天文図版

バクスター・プリント 「聖書に基づく体系」 図版7

太陽が地球を回る円形軌道上に描かれた図。きわめて美麗かつ繊細な色合いを持つ。

ここに掲げたバクスター式油性プリントは、太陽中心説を否定するイギリスの宗教的一派、マグルトン主義者が私的に使用するため、1846年に制作された。マグルトン主義者は、彼ら独自の宇宙観を持ち、これらの図版は私的な目的で作られ、一般には出回らなかったので、多くのバクスター・プリントの中で最も稀少な作品となっている。アイザック・フロストの『天文学の二つの体系』のために制作された、全11図版から成るシリーズの一部であり、書籍の形に製本されず、単独の図版のまま残されたもの。

バクストン法は複雑かつ高コストの印刷技法だが、目の覚めるようなイメージを生み出し、その図版は驚くほど美しい。」

手元にあるのはもう一枚、この昼と夜を描いた<図版10>だけですが、こちらも実に美しい絵です。

月が支配し、星がきらめく夜の世界…。

★

マグルトニアンは、まあ一種のカルトなのかもしれませんが、地動説が当然とされる世の中で、あえて天動説に思いを巡らすことは、他人の言を鵜呑みにせず、自分の頭で考えようとする態度ですし、豊かな想像力の発露ですから、一概に否定はできません(その構えがなければ、コペルニクスだって生まれなかったでしょう)。

でも、できれば自分の頭で考えた結論として、地動説の正しさを納得してほしかったです。そうでないと、「下手の考え休むに似たり」の例証が一つ増えるだけで終わってしまいます。

昔の買い物から…星のフェーヴ ― 2018年05月19日 16時43分10秒

昨夜の雨が上がり、今日は爽やかな一日になりました。

透明な光の粒が感じ取れるほど日差しは明るいのに、冷涼な風が絶えず吹いて、木々の葉擦れの音がしきりに聞こえます。

★

「最近の買い物から」という書き出しは、わりと筆が走りやすいです。

買った時の感興が、まだ鮮明に残っているからです。でも、そればかりだとお蔵入りのモノが堆積してしまうので、ちょっと意識して昔の品も登場させることにします。

たとえば、本棚の隅にこんなものが載っているのを見つけました。

(裏面)

2001年にフランスで売り出された、フェーヴ(ガレット・デ・ロワのページにリンク)のセットです。

ごく他愛ない品ですけれど、フェーヴというモノの性質上、こういうのはあまり整っていては面白くなくて、昔のグリコのおまけ的な、駄菓子っぽい「雑な華麗さ」こそが身上でしょう。濃紺の空に、金色の星がやけにまぶしく光っています。

ともあれ、甘いパイ菓子の中から、こんなのがひょっこり顔を出したら、子どもならずとも嬉しいし、かりそめの王様役を演じるのでも、まさに天界の王になったような気分では。

★

上でリンクしたガレット・デ・ロワの解説によれば、このお菓子にまつわる慣習は、古代ローマのサトゥルヌス神のお祭りにルーツがある由。サトゥルヌス神は、すなわち英語のサターンですから、この土星のフェーヴなんかは、まさに筋目正しい神への捧げものです。

なお、このセットのうち彗星のフェーヴは、前にも登場したことがあります。

■タルホの匣…第8夜、彗星と土星

-----------------------------------------------

▼閑語(ブログ内ブログ)

成立年不詳の史書、『続増鏡』 より。

「さるほどに彼の者の驕慢いよいよまさりて、果ては其の威を借る数なき者ども、「天皇はサヨク」「天皇はハンニチ」などと雑言をおめき叫ぶに至れば、あまりのことに主上も今はとて位を皇子にゆづらせたまひ、身を世より隠させたまふ。されど彼の者の暴虐猶もやまず、世の乱るることかぎりもなければ、心ある人みなみな紅涙を流し、誠を尽くして訴へければ、主上もげにもとや思はれけむ、つひに平家追討の院宣を下させたまひぬ…」

平家ではないですが、「彼の者」は平家みたいなものです。

ただし、平家ほどの革新性はありません。

尊王の士を以て自ら任じる者ならば、まことに堪えがたい惨状だと思うのですが、今の世に尊王は流行らないみたいで、そういう声はついぞ聞こえません。

まあ、こんなふうに安易に権威にたよったり、水戸黄門的解決を期待したりする心根は、結局「彼の者」を喝采する輩と同根なので、よっぽど用心しなければなりません。

が、それにしても、今の世に高山彦九郎はおらぬもの哉。

最近のコメント