1896年、アマースト大学日食観測隊の思い出(4)…出発 ― 2025年07月12日 10時51分01秒

7月も中旬に入り、アブラゼミの声がしきりに聞こえます。

下の写真は白飛びして細部が分かりませんが、肉眼ではモコモコした雄大な雲の峰で、まさに夏の盛り。でも夕暮れ時の色合いには、一抹の寂しさもにじみます。

★

さて、勢い込んで筆をとったものの、やっぱりもう一度オリジナル資料を確認しておこうと思い、一寸もたつきました。

これからアマースト隊の動向と併せて、隊の天文助手を務めたウィラード・ゲリッシュの資料を紹介しようと思うのですが、ここで注意を要するのは、アマースト隊は横浜やサンフランシスコなど、往路と復路で同じ土地と経由しているので、たとえば横浜関連の資料にしても、それが往路に属するのか復路に属するのか、日付けが明記されていない限り判別不能だということです。でも、ここでは話の便宜上、どちらか不明なものは往路に含めて紹介することにします。

(紙物のエフェメラ類から成るゲリッシュ資料)

★

アマースト隊の一行がニューヨーク駅を出発したのは1896年4月6日の朝でした。

4月とはいえ雪が降りしきる中、見送りの人たちの熱烈な声援に送られて、一行はグレート・ノーザン鉄道が用意してくれた特別車「Ai」号に乗り込みました。

途中、シカゴでアマースト大学から届いた資機材を積み込み、セントポールの町を過ぎ、ミズーリ川を渡り、大平原と山岳地帯を越えて、隊員たちは一路西を目指します。目的地・オークランド(サンフランシスコ湾沿いの町)までは、足掛け11日の鉄道の旅でした。

(サンフランシスコとオークランドの位置関係。ちなみに下述のサウサリートはサンフランシスコとサン・ラファエルの中間の町)

日本人だったら、その間せいぜい雑談して過ごすところですが、アメリカの人はひどく社交を好むらしく、夕食後には展望車両に集って、にわか四重唱団を結成し、みんなで歌を唄って楽しんだ…といったことが、『コロネット号航海録』には書かれています。我らがゲリッシュ氏は、そこでボストンの教会で鍛えた魅力的なテノールの声を披露したそうです。

ちなみに、旅のもう一方の主役であるコロネット号はといえば、一行に先立ち、前年の12月にニューヨーク港を発ち、南アメリカの先端(ホーン岬)を回ってサンフランシスコ湾に至る長途の旅に出ており、すでに4月1日には、現地で一行を待ち受けていました(なお、このときコロネット号を操ったのは、船主であるキャプテン・アーサー・カーティス・ジェームズではなく、キャプテン・C・S・クロスビーという別の人です)。

★

この大陸横断の旅のお供をしたと思われるのが、アマースト隊の荷札です。

(紐を除いて約3.5×7.2cm)

きちんと印刷された荷札を準備したのは、それだけ大量の荷物があり、そのすべてに荷札を付ける必要があったからでしょう(「over」という注記の意味がはっきりしませんが、既定の上限を超えたエクストラな荷物だったことを意味するのかも)。

荷札の裏面。「ヨット・コロネット/ホールブルック・メリル・アンド・ステットソン商会気付/マーケット通り・ビール通り/カリフォルニア州サンフランシスコ」の文字があります。

ホールブルック商会というのは、金物の商いで財を成した会社で、サンフランシスコの目抜き通りにそびえる社屋は、地元のランドマークだったそうです(1906年のサンフランシスコ大地震で損壊・焼失)。

(約16×24cm)

同社のことは『コロネット号航海録』にも『コロナとコロネット』にも記述がないので、この会社宛てに荷物を送った理由は分かりませんが、同社から協力の申し出があったか、とにかく隊にとって何らかの便益があったのでしょう。その後、5トン半に及ぶ物資は、サンフランシスコ北郊のサウサリート駅に運ばれ、そこからボートでコロネット号に積み込まれることになります。

こうして一行は、出航に先立つ最後の準備として、ヨットの船室を改造したり、サンフランシスコで必要なものを買い足したり、その合間に歓迎と壮行の宴に臨んだりして10日間を過ごしました。

★

サウサリート港からコロネット号が出航したのは、4月25日朝です。

全長40メートルの大型ヨットで、これから太平洋の波涛を越え、まず中継地であるハワイのホノルルを目指そうというのです。

(この項つづく)

A Holy Night of Chocolate ― 2024年12月25日 09時27分49秒

1855年にフランス人、André Mauxion(1830-1905)がドイツで興したチョコレートの老舗、Mauxion社。他社に吸収合併された今も、ブランド名として生き残っています。社名としてはドイツ風に「マウクシオン」と読むのだと思いますが、下はそのマウクシオン社の広告(1925年)。

(シートサイズは25.5×20.5cm)

Mauxion wünscht fröhliche weihnachten!

マウクシオンから良いクリスマスを!

マウクシオンから良いクリスマスを!

キューピッド風の少女を引き連れ、チョコを配り歩く細身の麗人天使。

空には三日月と星、そして一筋の尾を引いて飛ぶ彗星が見えます。

冴え返った夜の気配を伝える、洒落た広告ですね。

この彗星の頭部は、西洋の城塔を模した同社のロゴで、これは創業家から経営を引き継いだエルンスト・ヒューター(Ernst Hüther)の頭文字、EとHの組み合わせだそうです。

★

この広告が出た前後、大戦間期のマウクシオン社は、高級チョコのブランドイメージ確立のため、広告戦略に力を入れており、世間の評判を呼ぶ広告を次々と発表していました。日本で言えば、後のサントリーや資生堂みたいな感じだったのでしょう。商業主義というと一寸浅薄な感じもしますが、その背景には平和な世と豊かな市民生活があったわけですから、必ずしも悪いことではありません。そして才能あるクリエイターにとっても良い時代だったと思います。

★

日本を振り返れば、稲垣足穂がまさに彗星のごとく現れた時代で、『一千一秒物語』(1923)、『星を売る店』(1926)、『第三半球物語』(1927)、『天体嗜好症』(1928)を立て続けに出した時期にあたります。

私がこの広告に惹かれた理由も、これがまさにタルホチックだからで、足穂の作品世界と、この広告の時代感覚は、必ずどこかでつながっている気がします。

リンゴと望遠鏡 ― 2024年12月21日 07時22分13秒

もうじきクリスマスですね。

12月25日に降誕したのは、もちろんイエス・キリストですが、かのアイザック・ニュートン卿も、1642年の12月25日の生まれだそうです。もっとも、この日付はユリウス暦のそれで、グレゴリオ暦に直すと1643年1月4日だそうですが、イギリスは当時まだグレゴリオ暦の導入前で、イエス様だってグレゴリオ暦は使ってなかったのですから、まあ両者は同じ誕生日といっていいでしょう。

★

(名刺サイズよりちょっと大きい64×104mm)

上は1900年前後に刷られたクロモリトグラフの宣伝用広告カード。

広告主は、アメリカ東部のロードアイランド州でケータリング業(パーティ用配食サービス)を営んでいた、「L. A. Tillinghast」というお店です。

(裏面は白紙)

単にかわいい絵柄だな…と思って買ったんですが、その時の販売ページを見直したら、売り手であるバーモント州の紙モノ専門業者は、かなりこだわった紹介の仕方をしており、私も何だかひどく絵柄が気になりだしました。

「L. A. ティリングハーストは、ケータリング業者と書かれているが、この種の宣伝カードではあまり見かけない業種だ。リンゴ(?)の左側に「ソーダ」の文字があるが、どういう意味だろう?飲み物のことを言ってるなら、アップルソーダのことか?」

1900年前後というと、1892年にアメリカでボトルの王冠が発明され、炭酸水の輸送の便が生まれたことで、ソーダ水飲料が巷で大いに流行り出したころ…という背景がありそうです。

「もしこの絵がリンゴだとして、それが天文学といったいどう関係するのか?ひょっとして1890年代の市民の目には、この絵の意味するものが明瞭だったのかもしれないが、私の目にはもはやその意味がわからない。」

なるほど、アメリカの人にも分からないんですから、日本人の目にはいっそうわけが分かりません。

「この天文学者の服装は、魔法使いか道化師のもの?もし彼がリンゴを眺めているのだとしたら、いったいなんのために?カードにそう書かれているわけではないが、「〔ソーダが〕何よりも大事(apple of his eye)」ということだろうか。」

最後の一文、英語には「apple of one’s eye」という言い回しがあって、”My cat is the apple of my eye.”「うちの猫は目に入れても痛くない存在だ」のように使うそうで、そういわれると確かにそんな気もしてきます。

とはいえ、リンゴと天文学者といえば、誰でもニュートンの故事を真っ先に思い浮かべるでしょうし、地球と引っぱり合う存在である天体は、いわば「巨大なリンゴ」であって、それを小さな天文学者が望遠鏡で覗いているのは、大いに理にかなっています。

でも、それがケータリングやソーダ水とどう関係するのかは、私も売り手同様さっぱり分からず、ここはやはり1890年代のアメリカ市民に聞いてみるしかないのかもしれません。

(アップルソーダならぬアップルサイダーはクリスマスに付き物。Nicole Raudonis氏のApple Cider Christmas Cocktailのレシピはこちら。画像も同ページより)

ある星座切手が秘めた主張 ― 2024年11月02日 08時49分36秒

10月は「他愛ないものを買う月間」でした。

お尻を叩く絵葉書もそうだし、下の切手シートもそうです。

値段は送料込みで数百円。そのわりにずいぶんきれいな切手です。

元絵は、ローマの北50kmに位置するカプラローラの町にあるファルネーゼ宮(パラッツォ・ファルネーゼ)に描かれた天井画です。絵の作者はジョヴァンニ・デ・ヴェッキ(Giovanni de' Vecchi、1536–1614)。

(五角形をしたファルネーゼ宮。撮影:Fábio Antoniazzi Arnoni)

「ファルネーゼ」と聞くと、現存する最古の天球儀をかついだアトラス神像、「ファルネーゼ・アトラス」【LINK】を思い出しますが、このファルネーゼ宮こそ、かつてアトラス像が置かれていた、アレッサンドロ・ファルネーゼ枢機卿(Alessandro Farnese、1520-1589)の邸宅にほかなりません。

ファルネーゼ宮の中には、「世界地図の間(Sala del Mappamondo)」と呼ばれる部屋があって、四方の壁には世界地図が、そして天井にはこの星座絵が描かれているというわけです。

ファルネーゼ枢機卿が、星の世界にどこまで心を惹かれていたかは分かりませんが、彼は古代ローマ彫刻の大コレクターだったらしく、ギリシャ・ローマの異教的伝統に連なる、星座神話の世界に関心を示したとしても不思議ではありません。いずれにしても、ここが天文趣味と縁浅からぬ場所であることは確かでしょう。

★

豪華絢爛な邸宅からチープな切手に話を戻します。

この切手は1986年のハレー彗星接近と、その国際観測協力を記念して発行されました。

4枚の切手の隅には、VEGA(ソ連)、PLANET-A(日本;日本での愛称は「すいせい」)、GIOTTO(欧州宇宙機関)の各探査機の姿が印刷されています。当時、ほかにも多くの探査機がハレー彗星に向かって打ち上げられ、「ハレー艦隊」と呼ばれました。

この切手は南太平洋の島国ニウエ(Niue)が発行したものです。

…と言いながら、私は恥ずかしながらニウエという国を知りませんでした。イギリス国王を元首とする立憲君主制の国だそうです。国連に正式加盟はしていませんが、日本は国家として承認している由。2022年現在の人口は1681人で、バチカン市国に次いで世界で2番目に人口の少ない国だ…とウィキペディアに書かれています。切手が外貨獲得の手段であるのは、小国にありがちなことで、この切手もそのためのものでしょう。

(絶海の孤島、ニウエ)

★

私は最初、「たしかに美しい切手だけれど、このデザインはハレー彗星と関係ないし、他所から星にちなむ絵をパクってきただけじゃないの?」とも思いました。でも、それは私の浅慮で、ここにも切手デザイナーの深い配慮は働いていたのです。

(世界地図の間・天井画 https://www.wga.hu/html_m/v/vecchi/2mappa1.html)

そう、切手化するにあたり、元絵が鏡像反転されているのです。

ファルネーゼ宮の元絵は、天球儀の星座絵と同様、地上から見た星の配列とは反対向きに描かれているのですが、切手の方はそれを再度反転させて、地上から見たままの姿になっています。

これは切手の方に文句なしに理があると思います。

何せ天井画なのですから、実際に星空を見上げた時と同じ姿になっていないと変だし、天井に描いた意味がないと思います(実際、フィレンツェのサン・ロレンツォ聖堂や、サンタ・クローチェ教会の天井に描かれた、15世紀の星座絵は地上から見た姿で描かれています)。

…というわけで、たしかにハレー彗星とはあんまり関係ないにしろ、一見安易なこの切手にも、ある種の「主張」があり、そこに小国の気概みたいなものを感じました。

巴里の天象儀 ― 2024年10月12日 16時05分16秒

最近はずっと円安なので、海外からモノを買うことがめっきり減りました。「洋星」にくらべ「和星」の話題が多かったのも、それが原因のひとつだと思います。

別にそれも悪くはないんですが、それだけだと幾分世界が狭くなるので、今月は久しぶりに何点か海の向こうに発注をかけました。もちろん予算が限られるので、他愛ない品ばかりですが、他人の目にはともかく、自分の目には魅力的に映ったモノたちですから、届くのが待ち遠しいです。

★

下の紙モノは、今回購入したものではありませんが、以前買った品をぱらぱら見ていて、きれいな色合いが目に留まったリトグラフ。厚手の用紙にたっぷりとインクが載っています。

(シートサイズは31.5×24cm)

シートの裏面は白紙で、おもて面にも制昨年は書かれていませんが、アメリカの売り手は1959年という年次を挙げていました。隅っこに「29」という番号が見えるので、他にも一連の作品があって、その全体が1959年に作られたのかもしれません。いずれにしても、何か根拠があるのでしょう。

ここでテーマになっているのは。パリの科学博物館「Palais de la Découverte(発見の殿堂)」に併設されたプラネタリウムです。

冒頭「パリ大学」を冠しているのは、1940年から1972年まで、ここが組織上パリ大学に属したからのようです。「発見の殿堂、パレ・ド・ラ・デクヴェールト」は、1900年のパリ万博の折に建てられた、壮大な「グラン・パレ」の一部を利用して、1937年に開設された科学博物館で、ツァイスの投影機を備えたプラネタリウムも同時にオープンしています(これがフランスで最初の光学式プラネタリウムだそうです)。

「投影は金曜日を除く毎日午後。火・木・土曜日は午後9時まで」…と具体的な事項まで書かれているのは、これが純粋な宣伝用ポスターだからだと思うんですが、だとしたら、ずいぶん贅沢なポスターですね。しかも洒落ています。さすがはパリです。

原画の作者は、「色彩の魔術師」の異名をとった野獣派の画家、ラウル・デュフィ(Raoul Dufy、1877-1953)。

そしてデュフィの没後に、その作品を美しいリトグラフとして刷り上げたのは、アートポスターの制作で有名なパリの「ムルロ工房」です。

ばら色のパリの上空には、澄んだ紺碧の宇宙がひろがり、星や銀河が輝いています。さらにその上に雲があり、太陽があり…というところで、最初「ん?」と思いましたが、すぐに「ああそうか、プラネタリウムとはそういうものだったな…」と気づきました。

かわいい天文学者とパリのカフェ ― 2024年09月01日 13時36分41秒

かわいい紙ものを見つけました。青いドレスの女の子が熱心に望遠鏡をのぞき込んでいるそばで、昔の天文学者風の男の子が「紙の星」を揺らして、女の子の興味を引きつけています。いかにもほほえましい絵柄。

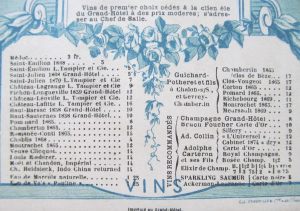

この品の正体は、昔のメニューカードです。

パリ・オペラ座(ガルニエ宮)の脇に1862年開業した、老舗の「グラン・ホテル」(※)。現在はインターコンチネンタルの傘下に入り、「インターコンチネンタル・パリ・ル・グラン」となっていますが、その一角、ちょうどオペラ広場に面して今も営業しているのが、多くの文化人に愛された「カフェ・ド・ラ・ペ(Café de la Paix)」で、1878年のある日のランチメニューのカードがこれです。

(Google ストリートビューより。正面がオペラ座、左のグリーンの日除けの店がカフェ・ド・ラ・ペ)

メニューカードというのは、当日記念に持ち帰る人も多く、それが時を経て紙ものコレクターの収集対象となり、eBayでも古いもの、新しいもの、いろいろなカードが売られているのを見かけます。

カードの周囲に目をこらせば、ディナーは6フラン(ワイン代込み)、ランチは4フラン(ワイン、コーヒー、コニャック代込み)とあって、気になる献立はというと、その内容は裏面に記載されています。

1878年11月16日(土曜日)の午餐に供されたのは、以下の品々。

…といって、私にはまったく分からないんですが、ネットの力を借りて適当に書くと(違っていたらごめんなさい)、まずブルターニュの牡蠣に始まって、白身魚のフリット、オマールエビのマヨネーズ添え、ステーキとポテトのバターソース添え、鶏レバーの串焼き、キドニーソテーのキノコ添え、もも肉ローストのクレソン添え、ほうれん草入りハム、インゲンのバター風味、冷製肉、半熟卵、スクランブルオムレツと来て、最後にデザート。19世紀のフランス人は(今も?)だいぶ健啖なようですね。

ワインもお好みでいろいろ。料金4フラン(たぶん今の邦貨で1万円ぐらい)にはワイン代も含まれていたはずですが、こちらはグラスワインとは別に、ボトルを頼んだ時の別料金でしょう。

★

さて、飲み食いの話ばかりでなく、肝心の望遠鏡について。

そもそもランチメニューの絵柄が、なぜ望遠鏡なのか?

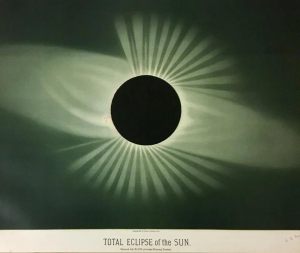

そこに深い意味があるのかどうか、とりあえずメニューの内容とは関係なさそうですね。この日、何か天体ショーがあって、それにちなむものなら面白いのですが、にわかには分かりません。この年の7月にアメリカで壮麗な皆既日食があり、天文画の名手、トルーヴェロ(Etienne Leopold Trouvelot、1827-1895)が見事な作品↓を残していますが、季節も国も違うので、これまた関係なさそうです。

(出典:ニューヨーク公共図書館

あるいは全然そういうこととは関係なく、単に見た目のかわいらしさだけでこの絵柄となった可能性もあるかなあ…と思ったりもします。というのは、これと全く同じ絵柄を別のところでも目にしたことがあるからです。

右側に写っている一回り小さいカードは以前も登場しました。

■紙の星

こちらはパリの洗濯屋の宣伝カードで、洗濯屋と望遠鏡ではそれこそ縁が薄いので、これは完全に見た目重視で選んだのだと思います。

こういう例を見ると、この種のクロモカードの製作過程も何となく想像がつきます。つまり、この種のカードはカスタムメイドのオリジナルではなく、出来合いの印刷屋の見本帳を見て、「今回はこれで…」とオーダーする仕組みだったんじゃないでしょうか。

★

同じ絵柄のカードを2枚買うのは無駄かとは思いましたが、洗濯屋よりはカフェの方がはるかに風情があるし、常連だったというゾラ、チャイコフスキー、モーパッサンらが、この日カフェ・ド・ラ・ペを訪れていた可能性も十分あるので、ベルエポックのパリで彼らと同席する気分をいっとき味わうのも、混迷を深める現世をのがれる工夫として、悪くないと思いました。

-----------------------------------------

(※) フランス語の発音だと「グラン・オテル」だと思いますが、ここでは「ホテル」とします。オペラ座やグラン・ホテルを含むこのエリアは、19世紀のパリ改造によって建物がすっかり建て替わった地域で、時系列でいうと、グラン・ホテルのほうがオペラ座(1874年竣工)よりも先に完成しています。ちなみに、カードにはグラン・ホテルに隣接する、これまた老舗の「ホテル・スクリーブ」の名も併記されていて、今では全然別経営だと思うんですが、当時は「グラン・ホテル別館」の扱いだったようです。

「地球観測年に捧げる曲」が流れた時代 ― 2024年08月26日 19時35分09秒

前回書いたように、1964~65年の「太陽極小期国際観測年(IQSY)」は、「国際地球観測年(IGY)」の後継プロジェクトであり、IGYは前者の7年前、1957年7月1日から1958年12月31日を計画期間と定め、実施されました。

ついでといっては何ですが、そのIGY、国際地球観測年の記念切手も載せておきます。こちらも前回と同じハンガリーのものです。

切手では「1957年から59年まで」とあって、「あれ、1年長いぞ?」と思ったんですが、IGYは1958年でいったん終了したあと、おまけのプロジェクト、「国際地球観測協力年(International Geophysical Cooperation Year)」というのが1959年いっぱい続いたので、たぶんそれを勘定に入れているのでしょう。

IGYは東西のブロックを越えて、67の国が参加し、バンアレン帯の発見、プレートテクトニクス理論の確立につながる大西洋中央海嶺の全容解明、南極条約の締結など、多くの重要な成果をもたらしました。身近なところでは、日本の昭和基地が南極に設置(1957)されたのも、IGYの副産物です。

東西両陣営を仕切る「鉄のカーテン」を越えて、科学者がIGYに結集できたのは、スターリンが1953年に死亡し、融和ムードが生まれたことによるらしいのですが、しかしIGYによって新たな東西対決の火ぶたも切って落とされました。すなわち宇宙開発競争の始まりです。これこそ、ある意味でIGYの最大の「成果」でしょう。(それ以前から始まっていた「制宙権」争いを、IGYが強く後押しした…と言ったほうが、より正確かもしれませんが。)

上の横長の切手は、IGY記念切手とは別の宇宙切手シリーズに含まれるスプートニク1号(1957年10月打ち上げ)(※)で、その左下がスプートニク3号(同1958年5月)です。スプートニクに対抗して、アメリカが大急ぎで打ち上げたのが、エクスプローラー1号(同1958年2月)で、これがバンアレン帯の発見につながった…というのは、既に述べました。そしてNASAが設立されたのも、1958年7月のことです。

これら一連の出来事の背後にあったものこそIGYであり、その影響の大きさがうかがい知れます。

IGYについては、日本語版ウィキペディアにも当然項目がありますが、英語版Wikipediaを見たら、トリヴィアルなことも含めて、いっそう詳細な説明がありました。

中でも興味深いのは、IGYがポップカルチャーに及ぼした影響の項目です。

IGYはもちろん真面目なドキュメンタリー番組でも取り上げられましたが、それだけでなく、複数のマンガの題材にもなったし、「1957年の地球観測年に捧げる曲」というジャズナンバーが作られ、後の1982年には「IGY (What a Beautiful World) 」という曲がビルボードのヒットチャートで順位を伸ばし、グラミー賞の年間最優秀楽曲にノミネートされた…といったことが書かれていました。

IGYは科学の世界を越えて、物心両面で人々の生活に大きな影響を及ぼした、戦後の一大イベントだったと言えるんじゃないでしょうか。

-----------------------------------------

(※)【2024.8.28訂正】 上の切手の画題を「スプートニク1号」と書きましたが、これは「ルナ1号」(ソ連の月探査機、1959年1月2日打ち上げ)であろうと、S.Uさんからコメント欄を通じてご教示いただきました。ご指摘の通りですので訂正します。

ストックブックを開いて…再び太陽観測年の話 ― 2024年08月25日 15時43分52秒

ストックブックというのは、切手保存用のポケットがついた冊子体の郵趣グッズで、それ自体は特にどうということのない、いわば無味無臭の存在ですが、半世紀余り前の切手ブームを知っている者には、独特の懐かしさを感じさせるアイテムです。

その後、子ども時代の切手収集とは別に、天文古玩の一分野として、宇宙ものの切手をせっせと買っていた時期があるので、ストックブックは今も身近な存在です。

最近は切手に意識が向いていないので、ストックブックを開く機会も少ないですが、開けば開いただけのことはあって、「おお、こんな切手もあったか!」と、感興を新たにするのが常です。そこに並ぶ古い切手はもちろん、ストックブックという存在も懐かしいし、さらには自分の趣味の変遷史をそこに重ねて、もろもろノスタルジアの源泉ではあります。

★

昨日、「太陽極小期国際観測年(IQSY)」の記念切手を登場させましたが、ストックブックを見ていたら、同じIQSYの記念切手のセットがもう一つありました。

同じく東欧の、こちらはハンガリーの切手です。

この切手も、そのデザインの妙にしばし見入ってしまいます。

時代はスペースエイジの只中ですから、ロケットや人工衛星も駆使して、地上から、成層圏から、宇宙空間から、太陽本体の活動に加え、地磁気、電離層、オーロラと大気光、宇宙線など、様々な対象に狙いを定めた集中的な観測が全地球的に行われたと聞きます。

IQSYは、太陽黒点の極大期である1957年~1958年に設定された「国際地球観測年(International Geophysical Year;IGY)」と対になるもので(※)、さらに極地を対象とする観測プロジェクト、「国際極年(International Polar Year;IPY)」がその前身だそうで、その流れを汲むIQSYも、いきおい極地観測に力が入るし、そもそも太陽が地球に及ぼす影響を考える上で、磁力線の“出入口”である南北の磁極付近は最重要スポットなので、この切手でも極地の描写が目立ちます。

下の左端の切手は、バンアレン帯の概念図。

宇宙から飛来した電子・陽子が地球磁場に捕捉されて出来たバンアレン帯は、1958年の国際地球観測年のおりに、アメリカの人工衛星エクスプローラー1号の観測成果をもとに発見されたものです。

東西冷戦下でも、こうした国際協力があったことは一種の「美談」といってよいですが、それでも研究者以外の外野を含め、美談の陰には何とやら、なかなか一筋縄ではいかない現実もあったでしょう。

-----------------------------------------

(※)【2024.8.25訂正】

上記の記述には事実誤認があるので、以下の通り訂正します。

(誤) 「IQSYは、太陽黒点の極大期である1957年~58年に設定された「国際地球観測年(International Geophysical Year;IGY)」と対になるもので」

(正) 「IQSYは、太陽黒点が極大期を迎える1968~70年の「太陽活動期国際観測年(International Active Sun Years;IASY)と対になって、1957~ 58年に設定された「国際地球観測年(International Geophysical Year;IGY)」を引き継ぐもので」

Quiet Sun、静かなる太陽 ― 2024年08月24日 14時43分52秒

依然として暑いです。でも、ここに来て猛暑にもかげりが見えてきました。

コオロギがしきりに鳴くし、その後雨も降ったので、庭の植物もすっかり息を吹き返しました。接近中の台風10号が通過する頃には、もうすっかり秋の気配でしょう。

朝もだいぶ涼しくなりました…と言いつつ、これは人間の方が暑さに慣れたせいもあります。何せ最高気温が35度だと「今日はまだいいな」と思うぐらいになっているので、人間の適応力もなかなか馬鹿にできません。

自分の書いたものを読み返すと、最近は嘆き節が多く、「地球はいったいどうなってしまうのか?」という悲憤も洩らしていますが、今夏はそれが身に沁みて感じられました。

★

今から60年前、1964年は「太陽極小期国際観測年(International Year of the Quiet Sun;IQSY)」でした。太陽黒点の極小期に合わせて、1964年1月1日から翌1965年12月31日まで、国際共同観測が精力的に行われた年です。

ブルガリアで発行されたIQSYの記念切手。

当時の共産圏の印刷物には味のあるものが多いですが、これもなかなか趣がありますね。

うーむ、カッコいいなあ…と思いますが、こういうカッコよさは、いったいどこから来るのか、自分でもちょっと言葉にしづらいです。

★

それにしても、太陽活動の変化は、地球にどんな影響をもたらすのか?

奇しくも前年の1963年(昭和38年)は名高い「三八(さんぱち)豪雪」の年で、世界中が厳寒の冬でした。それも太陽黒点の減少と関係があるのかどうか。確定的なことは依然明らかではないと思いますが、少なくとも風と桶屋の懐具合よりは関係があるのでしょう。

よく知られるように、太陽黒点は11年周期で極大・極小を繰り返していますが、そこにはさらに長周期の変動もあって、近年は極大期でも黒点の出現そのものが減っています。つまり現在、太陽は長期的停滞の時期にあるらしく、だったらもうちょっと涼しくてもいいのになあ…と思いますが、そこが複雑系の難しさ。これで太陽活動が活発だったら、さらに暑くなっていたかもしれず、今は太陽の停滞に感謝すべきかもしれません。

2枚の「天文学」 ― 2024年07月16日 19時13分41秒

昨日は素知らぬ顔で記事を投稿しましたが、実は記事を書いている途中で「あること」に気付いて、かなり衝撃を受けました。そして、自分の目がいかに当てにならないかを痛感しました。

(画像再掲)

上が昨日のオックスフォード科学史博物館所蔵の品、そして下が手元の品です。

(購入時の商品写真を台形補正しました)

こうして見比べるとどうでしょう、明らかに違いますよね。タイトルは同じ「天文学」でも、両者は明らかに異版、ヴァリアントです。

左右の男女像を見れば、それは一目瞭然ですが、一目瞭然といいながら、記事を書くまでそれにまったく気付かなったのは迂闊な話。

★

それにしても、いったいこれはどういうことでしょう?

手元の品の刊記は以下のようになっています。

London, Printed for Robt.〔=Robert〕Sayer Map & Printseller, at the Golden Buck near Serjeants Inn Fleet Street.

この版元の名を検索すると、すぐに大英博物館による詳細な伝記事項がヒットします【LINK】。それによると、ロバート・セイヤー(Robert Sayer、1725-1794)は、生前なかなか羽振りのよかった地図・版画の版元で、手元の品に記された住所、すなわちロンドン中心部、フリート街のサージェンツ・イン(弁護士会館)近くにあったGolden Buck(金鹿亭?)に店を構えたのが1748年頃で、1760年には近くの別の建物に移転していることから、この版画が刊行されたのは、ほぼ1750年代と特定できます。

一方、オックスフォード科学史博物館所蔵の品は、「London Printed for & Sold by F. Bull on Ludgate Hill, J. Boydell in Cheapside, & W. Herbert on London Bridge.」となっていて、3人の業者による共同出版です。

F. Bull は未詳ですが、John Boydell(1720–1804)と William Herbert(1718–1795)は上記セイヤーとほぼ同世代の人で、版画商売を営んでいたのも同時期ですから、この2つの作品の関係、および出版の先後は相当微妙です。

オックスフォード科学史博物館は、自館の所蔵品を1766~75年ごろの作品としていますが、これもどこまで裏取りできているのか、もしこれが正しければ、私が購入した作品の方が先に出版されたことになりますが、さてどんなものでしょうか。(あるいは女性の服装は流行の変化が速いので、その辺が手掛かりにならないかとも思いましたが、まったく不案内なので、もしお分かりになる方がいらっしゃれば、ぜひご教示ください。)

★

穏便に版権を譲渡したのか、どちらかが海賊版なのか、あるいは金に窮した下絵作者が、同じ絵を複数の業者に渡してしまったのか…。真相は今のところ不明ですが、当時の出版事情を考えるエピソードとして、とりあえず事実のみ提示しておきます。

最近のコメント