巳から午へ ― 2026年01月01日 08時48分21秒

新年明けましておめでとうございます。

恒例となった干支の引継ぎ式。今年はヘビからウマにバトンタッチです。

小さなヘビの全身骨格(現生種)と、新生代・第四紀のウマの臼歯の化石を並べてみました。いずれも詳しい種名は不明です。

第四紀は260万年前以降、現代とは地続きのいちばん新しい時代。

産地はフロリダ州のサンタフェ川とラベルに記載があります。

ここは新第三紀の終わりから第四紀始めにかけての、哺乳類を中心とする化石の多産地だそうです。ヒトが圧倒的な力で自然を改変するのはまだ先のことで、北米大陸にも無垢の自然が広がり、家畜化される以前のノウマ(野馬)が駆け回っていた光景を想像します。

★

人為による生物の大量絶滅(第四紀の大量絶滅)は現在も進行中で、ご承知のとおり関連のニュースを耳にしない日はありません(実際は「耳にしない年はありません」ぐらいかもしれませんが、それはニュースになっていないだけで、現実には日々絶滅が続いています)。

まことに恐るべきことです。

でも今の調子だと、行き着くところまで行かないと、引き返せないような気もします。

そして真に恐るべきことは、たとえ引き返そうと思っても、そのときにはもう引き返せなくなっていることです。それが分かっているのに引き返せない…というのは、まさに人間の業というほかありません。どんなに嘆いても悔やんでも、いったん失われたものは帰ってこないと、誰しも分かっているはずなんですが。

★

なんだか正月向きの話題から遠いようですが、これも一休和尚がしゃれこうべを掲げて、「正月は冥途の旅の一里塚」と触れ歩いた類です。正月だからこそ、絶滅したウマの化石を眺めて、ヒトの未来に思いを凝らすのも意義あることと信じます。

(臼歯の咬合面)

★

こんな調子で、今年もゆるゆる続けていきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

オキナエビス ― 2025年12月20日 15時10分53秒

いよいよ年も押し詰まってきました。

何だかんだ仕事が重なり、慌ただしい年の瀬です。

“心を亡くす”と書いて「忙」、“心が荒れる”と書いて「慌」。

まあ何にせよ、繁忙は心によくありません。

★

さて、先週末にハンズの地球研究室で、自分へのクリスマス・プレゼントとして3点、あるいは数え方によっては、2点の品を購入しました。

その1点目は巻貝の化石です。

貝の化石は、新生代のものが各地に産するので、木の葉石とともに化石採取の入門編として親しまれた方も多いでしょう。

でも、今回手にした化石は古いです。

約1億5千万年ないし2億年の昔、ジュラ紀の海に生きたオキナエビス類(オキナエビスは「オキナエビス科」に属する貝の総称)の化石です。

(Bathrotomaria 属の一種。マダガスカル産)

付属のラベルにあるとおり、オキナエビス類は、殻口から巻きの方向に沿って切れ込みのあるのが特徴で、英語では「スリット・シェル」と呼ぶそうです。

この化石も口縁部に大きな「欠け」がありますが、スリットに沿って破損が生じたためでしょう。

★

オキナエビスが名高いのは、何といってもそれが「生きた化石」だからです。

それまで化石種しか知られていなかったのが、1856年に生体がカリブ海で発見されたという、その後のシーラカンス発見騒動(1938年)のようなエピソードとともに、その存在は広く知られるようになりました。

でも、それは学術的に記載されたのがその年ということで、「オキナエビス」という和名自体は、江戸時代の武蔵石壽(むさしせきじゅ、1766-1861)が著した貝類図譜『目八譜』(1844)に、エビスガイ(オキナエビスとはまったく別のグループ)の老成したものとして、「翁戎(おきなえびす)」の名とともに図示されているのが最初だそうです。

またさらに古く、木村蒹葭堂(きむらけんかどう、1736-1802)は、1755年に著書『奇貝図譜』において、紀伊産のベニオキナエビスを「無名介」〔介は貝に同じ〕として図示していることを、荒俣宏さんの『水生無脊椎動物(世界動物博物図鑑 別巻2)』で知りました。もちろん「生きた化石」とは知る由もなかったでしょうが、日本では古くから採取され、その存在が認知されていたようです。

地球研究室で買った2点目は、そのベニオキナエビスの標本です。

(このスリットは呼吸に用いた水や排せつ物の排出用)

(種小名のhiraseiは、明治の貝類学研究者・平瀬與一郎に献名されたもの)

これを手にする気になったのは、たまたま化石種と現生種の両方がショーケースにあったため、特に興味をそそられたからです。したがって、私の中でこれは2点で1点です。

2つのオキナエビスを見比べて、何を思うか。

地球の歴史、生物の歴史、その末端に位置するヒトの歴史。

思うことは多々あります。でも、2つの貝殻がものを言えたら、お互いの姿を見て、さらに多くのことを語り合うかもしれませんね。

地質古玩を愛でる ― 2025年11月01日 08時32分00秒

パリの博物系古書店、アラン・ブリウ書店から、メールで新着カタログのお知らせをいただきました。カタログはオンラインで公開されているので、リンクを張っておきます。オールカラー113頁、PDFファイルで約29MBという堂々たるものです(ダウンロードにちょっと時間がかかります)。

今回は題して「Les Archives de la Terre(大地のアーカイブ)」、すなわち地質学特集です。

昔の鉱物趣味の徒必携の吹管分析セットに始まり、各種測量機器、色鮮やかな地質図、化石図譜、古生物学関連書…等々、主に18世紀から20世紀初頭に至る「地質古玩」の品々が紹介されています。もちろん商品カタログなので、すべて売り物です。

(上記カタログの一頁)

大地の歴史と真剣に向き合った古の学者たちの蘊奥(うんおう)と、地質学という学問が放つ香気に、わけもなく惹かれる自分がいます。「ああ、いいなあ…」と、眺めるだけでも大いなる眼福ですので、ここにそのお裾分けをさせていただきます。

★

カタログを見て「おや?」と思ったのは、地質学と不可分であるはずの鉱物学関係の書籍が、今号にはまったく載っていないことです。したがって、日本でも人気のアンティーク鉱物画を収めた書籍類は、ここには含まれません。たぶん、それはそれで別に一冊のカタログを編むだけのボリュームがあるので、割愛されたのでしょう。

あるいは geology と mineralogy は、フランスの博物趣味の徒にとっては、日本よりも「別物感」が相対的に濃いのか? でも、日本の鉱物好きの人も、その色形は大いに愛でるものの、地質学にはあまり関心がない…という人も一定数いるはずなので、それほど違いはないのかな?とも思うし、この辺の事情は、その道(どの道?)の人にお聞きしてみたいところです。

石の人、本の人…和田維四郎のこと ― 2025年06月05日 06時16分26秒

この間の「旅」のこぼれ話の一つとして、ひょんなところで和田維四郎(わだつなしろう、1856-1920)に出くわしたことがあります。

日本の鉱物学草創期の偉人である和田のことは、以前――15年も前のことです――、その名をとった「和田石」の話題のところで、少し触れました。

(和田維四郎 出典:ウィキペディアの同人の項)

■人、石と化す

また前後して、和田の三男が幻想・推理作家の大坪砂男(本名:和田六郎、1904-1965)であることも話題にしました。

■鉱物、幻想、文学の系譜

その和田は、息子ばかりでなく自身も文学畑の活動にいそしみ、和漢の古典籍の蒐集家として名をはせたことを先日知りました。この事実はウィキペディアの同人の項にも、

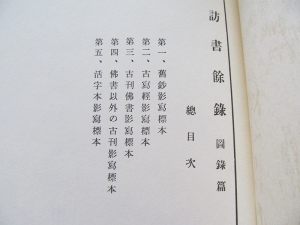

「晩年は雲村と号し、岩崎久弥〔=三菱財閥総帥〕と久原房之助〔=くはらふさのすけ、「鉱山王」の異名をとった久原財閥総帥〕の財政支援により古書籍を蒐集、研究し、大著『訪書余録』などを著わし、科学的な書誌学の開拓に貢献した。」

…とあるので、その道の人には周知のことかもしれませんが、恥ずかしながら私は全く知らずにいました。

上の引用文中に出てくる『訪書余録』というのは、私が和田と古典籍との関係を知るきっかけとなった本です。大正7年(1918)に和装本の形で自費出版され、現在は古書価が20万円前後もする高価な本です。ただ幸いなことに、臨川書店から昭和53年(1978)にハードカバーの複製本が出たおかげで、その内容に触れることは容易です(ただしオリジナルは高さ33cmの大型本ですが、こちらは高さ26.5cmに縮刷されています)。

(全6編で出たオリジナルを「本文篇」と「図録篇」の2巻に再構成した複製本。本文篇は268頁、図録篇は裏面が白紙の折込図も多いため、単純に頁数で数えられませんが、全部で412図を収めています)

(同書奥付)

「本文篇」の内容は、漢文訓読のための「ヲコト点」の解説や、文字・料紙・印刷等の基礎知識、現存する主要古典籍の紹介ですが、目を引くのはなんといっても大部な「図録篇」です。普段容易に見ることのできない秘籍類を、原色版(オリジナルでは精巧な多色木版で表現)もまじえて紹介した内容は、和田の旺盛な集書・探書活動の賜物であり、その背後に大財閥の豊かな資力があったればこそです。まあ、言ってみれば「他人の褌」なのですが、彼の活躍によって財閥の書庫に収まった貴重書類は、その後も散逸することなく、現在の東洋文庫や大東急記念文庫に引き継がれたので、その努力は仇花で終わることなく、大きな実を結んだことになります。

(図版篇より『高野版 悉曇字記』)

(同『三十六人家集』 西本願寺蔵)

(図録篇目次。各種のサンプル画像を「標本」と呼んでいるのが、鉱物学者らしい)

★

ここまでだと、和田は文理双方に深い学殖を備えた天晴れな人物である…ということなりますが、先ほどのウィキペディアの記述は、その次に妙な一文があります。

「但し、川瀬一馬の『日本における書籍蒐蔵の歴史』によれば、『訪書余録』は高橋微笑という者の編著という。」

川瀬一馬(1906-1999)は日本書誌学の権威と呼ばれた人。

学生時代から古典籍の世界の表裏を知り抜いた川瀬氏は、また違った和田像を伝えています。ついでなので、氏の言葉も原文で挙げておきます。

「さて、村口〔=神田神保町の村口書店主・半次郎〕はそれ以前に和田維四郎(雲村)にうまく結び付いて一人占めにして、数年の間に古本屋の巨商とも言うべき地位を獲得しましたが、どうも一手にすがるお客様がいないと心淋しいと漏らしていました。〔…〕大正の半ばに村口がうまく取り付いた和田維四郎(雲村)は、憲法以前の農商務省鉱山局長の役職にいて、藤田組や三菱に有望な鉱山を払い下げて、その見返りに両方から一生多額な小遣いを貰って暮らし、年を取って茶屋遊びから古書買い遊びに転じた人で、『江戸物語』などを作りましたが、『訪書余録』なども全部高橋微笑の編著です。」 (川瀬一馬『日本における書籍蒐蔵の歴史』(ぺりかん社、1999)、p.159)

これは相当毒のある評言ですが、斯界の権威・川瀬氏の目には、和田の古典籍研究も所詮は「古書買い遊び」のレベルに映ったのでしょう。なお、ここに名前の挙がっている「高橋微笑」は、『訪書余録』の「緒言」に見える「又高橋美章君は本書の印刷を監督せられ」…云々とある人のことと思われ(微笑はその名を音読みした号でしょう)、川瀬氏の回想では東京の市ヶ谷仲之町に屋敷を構えていたそうですが、それ以上の伝は未詳。

★

若き日の和田はたしかに鉱物に心をはずませ、死後、自ら石と化しました。

しかし、生身の人間が硬く冷たい鉱物に伍すことはやはり相当難しいことで、ときに生臭いエピソードが漏れ出るのもやむを得ません。まあ、だからこそ人間的であり、人でなしと呼ばれるよりはいいのだ…とも言えます。

(庭仕事をしているときに拾った青い小石。玉髄?)

浪の下にも… ― 2024年08月09日 17時06分23秒

浪の下にも都の候ぞ―。

二位の尼は幼い安徳帝にそう告げて、ともに壇ノ浦に沈みました。

波の底には都もあれば、山もあり、谷もあり、地上と同じように複雑な海底地形が広がっています。そこは陸地以上に広大なひとつの「世界」です。

(20万分の1 伊豆半島南方海底地形モザイク図、平成4年(1992)12月)

まあ、海の水が全部干上がってしまえば、地上も海底もなく、一連の凹凸があるだけでしょうが、水成作用が常時働いているという点で、海は陸上とは大いに異なるし、そもそも地殻の成り立ちが、陸とは少しく異なります(相対的に軽いのが陸、重いのが海)。そして常時水に覆われ、我々の目から隠されているせいで、人々に強烈な「異界感」を与えます。

(5万分の1 相模湾南西海底地形図、平成2年(1990)3月)

その異界の地図が海底地形図です。

海底地形図は、最初は船の座礁を避けるための岩礁調査や、大型船航行のための水深調査から始まり、さらに漁業振興のための漁場調査や、海底資源調査など、いろいろ実用目的で発展したのでしょうが、結果的に今ではずいぶん精密な図が作られ、ネットでも見ることができます。

(50万分の1 海底地形図「四国沖」、平成4年(1992)8月)

★

南海トラフ臨時地震情報の話題で世間は緊張しています。

そもそも「トラフ」って何だろう?と思ったんですが、これは「舟状海盆」とも訳される海底地形を指す名称のひとつで、細長くのびた海底の盆地(海溝ほど深くないもの)を指すということを、さっき知りました。

トラフの成因はさまざまで、必ずしもプレート境界面に限られるものではありませんが、南海トラフや相模トラフは、ずばりフィリピン海プレートの沈降によってできたものなので、ここでプレートのひずみが解放されると、巨大地震になるということで警戒されているわけです。

今回の騒動で、例によって紙の地形図をパラパラやりたいと思い立ち、にわかに古物を購入することにしました。上の各図はすべて今回購入した商品写真の流用で、まだ現物は届いてません(何事もなく届くことを祈ります)。

★

「浪の下にも盆の候ぞ。」

お盆の時期だから…というわけでもありませんが、当分は海の「盆」から目が離せない状況です。

十年一剣 ― 2024年05月06日 07時51分00秒

先日、名古屋のantique Salon さんの続けてこられた「博物蒐集家の応接間」が第10回を迎えたことを記事にしました。本当の10周年は来年なのですが、イベントとしてはいよいよ10年目に入ったということで、やはり大きな節目です。

そして、島津さゆりさん(屋号・時計荘)から10周年記念展のご案内をいただき、ここでも「10年か…」と、深く感じ入りました。

■島津さゆり10周年記念個展

「石たちの祝祭(カルナバル)」

「石たちの祝祭(カルナバル)」

2024年5月14日(火)~5月19日(日)

11時~19時(最終日は17時まで)

会場:アートコンプレックスセンター(ACT1、ACT2同時開催)

東京都新宿区大京町12-9-2F

★

10年を長いと感じるか、短いと感じるか?

人は時間を空間に置き換えて考えがちです(そもそも。時を「長い」とか「短い」とかいうのは、空間的語彙を時間表現に転用したものでしょう)。ですから10年という時間の長短も、その間に自分がどれだけ「歩み」を進めたか、その距離感に依存している気がします。ぼんやり座り込んでいた人の10年は短く、つとめて歩みを続けた人の10年は長いということです。

個人的主観として10年はとても短いです。それは私自身にほとんど変化がないからで、まさに十年一日です。でも、島津さんにとっての10年は、まったく違った意味合いを帯びていることでしょう。

★

上のような考え方は、ある意味、常識的なものと思いますが、ここでさらに思うのは、島津さんの向き合ってこられた対象が鉱物だということです。

永続的で腐朽しない石たち。

もちろん石にも生々流転はありますが、そのタイムスケールは人間のそれに比べれば、やっぱり永劫に近いものです。はかなさの美学とはおよそ対極にある不磨の美。

島津さんは自ら変化し、進化することで、石の秘密に迫ろうとされてきました。しかし、その前で光を放つ石そのものは変化を拒み、永遠の相のうちに在り続けている…その対比に、私は何か只ならぬものを感じるのです。

島津さんの作品は、鉱物の美と一瞬の人生が交錯する場面が多いように思いますが、それはまさに作者・島津さんと鉱物との関係の似姿であり、そこからさらに有限の存在である人間と永劫の世界との関係性へと思いは広がっていきます。

深い思索を誘う作品、それは間違いなく佳い作品です。

些話はじめ ― 2024年01月01日 15時22分38秒

新年明けましておめでとうございます。

本日は快晴。昨日の雨に洗われたおかげで、空の色も周囲の光景もさっぱりして見えます。

卯から辰へ、恒例の干支の引き継ぎをするのに、龍の役はやっぱり恐竜かなあ…と思いましたが、考えてみると龍は水に縁があるものですから、ここは海の王者・モササウルスにその役をお願いしました。

★

龍といい、ドラゴンといい、その姿は足があったりなかったり、羽があったりなかったり、いずれも変異が大きいですが、荒俣宏氏の『世界大博物図鑑3 両生・爬虫類』の龍・ドラゴンの項をひもとくと、少なくとも東洋の龍は、同じ種類でも成長にしたがって姿と名前が変わるんだそうです。

すなわち中国の『述異記』の述べるところ、「水虺(すいき)は500年にして蛟(こう)と化し、蛟は1000年にして龍と化し、龍は500年にして角龍と化し、角龍は500年にして応龍と化す」のだとか。

荒俣さんの解説には、「水虺は水にすむマムシ、要するに海蛇のことだろう。これが500年たつと蛟(みずち)に化ける。蛟は龍のなかまだが、眉が交叉するので蛟といい、よく魚を引き連れて飛ぶ。次の龍は角を持たず、角を生じると角龍になり格上げとなる。最後が有翼の応龍で…」云々とあります。なんだか出世魚やシン・ゴジラみたいですね。

★

荒俣さんの上掲書には、「ドラゴンの歯」は幸運と健康を約束するお守りだとも書かれていました。

皆さまのご多幸を祈りつつ、本年もどうぞよろしくお願いいたします。

博物画の魅力 ― 2023年12月18日 11時14分08秒

山田英春氏の近著、『美しいアンティーク鉱物画の本(増補愛蔵版)』(創元社、2023)を書店で見かけ、さっそく購入しました。出版前から一部では話題になっていたので、すでに購入済みの方も多いことでしょう。

2016年に出た初版とくらべると、判型も大きくなり、内容もボリュームアップして、見ごたえ十分です。

★

この本を見ながら、博物画の魅力とは何だろう?と、改めて考えていました。

博物画というと、昨日の『雑草のくらし』のような科学絵本にも、明らかにその影響が及んでいる気がします。科学絵本には童画風のソフトな絵柄の作品もあるし、対象を緻密に描き込んだハードな作品もありますが、後者を突き詰めていくと、現代の博物画家によるスーパーリアリズムの世界に至るのでしょう。その超絶技巧には思わず息を呑みます。

博物画の魅力は、絵そのものの魅力によるところがもちろん大きいです。

でも、個人的には「絵の向こうに広がっている世界」の魅力も、それに劣らず大きいように感じています。

たとえば現代の博物画であれば、各地で活躍するナチュラリストと自然とのみずみずしい交歓や、彼らの弾むような好奇心、そして環境への目配り・気配り、そうしたものが見る側に自ずと伝わってくるから、見ていても気持ちが良いし、小さなものを描いても、何かそこに大きなものを感じます。

これが18世紀~19世紀の博物画となれば、まさに「大博物学時代」の香気や、「博物学の黄金時代」の栄光を物語る生き証人ですから、絵の向こうに当時の博物学者の重厚な書斎の光景がただちに浮かんできます。それはダーウィンやファーブル先生が生きた世界への扉であり、学問の佳趣への憧れや、科学がヒューマンスケールだった時代への郷愁をはげしく掻き立てる存在です。

結局、私にとっての博物画は一種の象徴であり、宗教的な「イコン」に近いものなのでしょう。

★

ところで、山田氏の本の帯には、「写真では味わえない、レトロで温かみのある、多色石版印刷(クロモリトグラフ)の玉手箱」という惹句があります。

鉱物画は博物画の下位分類なので、鉱物画の魅力というのも、当然博物画の魅力と重なる部分が大きいはずです。そして、一枚の絵として見た場合、この「写真にはない手わざの温もり」が魅力であるということも、博物画の魅力としてしばしば言及されることです。

ただ鉱物画の場合、他の博物画とはちょっと違う点もあります。

それはほかでもない「温かみ/温もり」についてです。というのも、昔の鉱物画家はひたすら鉱物らしい、冷たく硬質な質感を目指して努力していたはずで、画家自身そこに「温かみ」を求めてはいなかっただろうし、むしろそれを排除しようとしていたのでは?と思えるからです。動物画や植物画の場合は、描き手もアプリオリに「温かみ」を排除していたとは思えないので、そこが鉱物画の特異な点です。

それでも現代の我々の目には、これらの鉱物画は十分「温かみのある絵」として目に映ります。これはたぶん基準点の置き方の違いで、昔の画家は当時の平均的な具象画を念頭に、それを超えたリアリズムを追求したのに対し、現代の我々は「実物以上に美しい鉱物写真」を見慣れているので、「それに比べれば、昔の鉱物画は素朴で、温かみに富んでいるよね」と思い、それこそが魅力だと感じるのでしょう。

この点で、往時の描き手と、現代の鑑賞者との間で、鉱物画の捉え方をめぐって不一致が生じているのように思いましたが、まあこういうすれ違いは、レトロ趣味全般でしょっちゅう起きていることですから、事新しく言うには及ばないかもしれません。

(鉱物と鉱物画。それらを写した写真を掲載した本。そのまた全体を収めた写真。虚実皮膜とはこういうことを言うんでしょうかね。なかなか世界は複雑です)

続・仙境に遊ぶ ― 2023年10月13日 18時32分56秒

海の向こうの本屋と揉めている…と、以前チラッと書きました。

あの件は実はまだ揉めていて、結局、PayPalの買い手保護制度を利用することにしました。ここまで話がこじれることは稀なので、同制度の利用は今回で2度目です。

相手だって、大抵は常識を備えた人間ですから、どんなトラブルでも話し合いが付くのが普通です。でも、今回は先方が謎のロジックを延々と展開するので、それ自体興味深くはありましたが、途中でこれはダメだと匙を投げました。

それにしても交渉事は消耗します。

しかも慣れない英語ですから、翻訳プログラムを援用しても、やっぱり骨が折れます。そんなわけで、記事の間隔が空きましたが、もうあとはPayPal頼みなので、記事の方を続けます。

★

福田美蘭氏の作品に触発されて見つけた私だけの仙境、それがこの1個の石です。

石を飾るときは、木の台座をカスタムメイドするのが通例らしいですが、ここでは浅い青磁の香炉を水盤に見立てて、盆石風に据えてみました。

まあ、伝統的な水石趣味の人に言わせると、これは単なる駄石でしょう。

岩の質が緻密でないし、色つやも冴えないからです。

でもこれを見たとき、かつて見た昇仙峡の景色を思い浮かべ、これこそリアルな岩山だと思いました。モデラーに言わせれば、この冴えない岩肌こそ「ウェザリングが効いている」んじゃないでしょうか。それに山容がいかにも山水画に出てきそうだし、いっそ海中にそびえる霊峰、「蓬莱山」のようだとも思いました。

あの辺りを鶴の群れが飛び、その脇で仙人が碁でも打ってるにちがいない。

あそこには庵があって、戦乱を逃れた隠者が住んでいるんじゃないだろうか。

夕暮れ時には、杣人があの麓の道を越えてゆくのだろう…。

あそこには庵があって、戦乱を逃れた隠者が住んでいるんじゃないだろうか。

夕暮れ時には、杣人があの麓の道を越えてゆくのだろう…。

――これこそ、私にとっての仙境だと思いました。

それにこの石は、どこから見ても、それぞれに山らしい表情をしています。

…とまあ、只同然で手に入れた石をえらく褒めちぎっていますが、こういうのは見る人次第ですから、私自身が仙境と思えば、それはすなわち仙境なのです。

★

「自分だけの世界」ということで、唐突に思い出した作品があります。

三浦哲郎作 「楕円形の故郷」(1972)。

中学卒業とともに青森から上京し、職を転々としている青年が主人公です。

彼は工場勤務のとき、機械で指を切断してしまい、今は荷物運びの助手をしながら、辛うじて生活しているのですが、その彼の唯一の慰めは、同郷の女友達と会って話をすることでした。でも、いつまでも田舎じみた彼を、彼女は疎ましく思い、次第に遠ざけられてしまいます。そんな孤独の中、ひょんなところで出会った以前の同僚から、寄植えの盆栽を見せられて、彼はハッとします。

「それは皿のように平たい楕円形の鉢に、片側を高く、片側を低く、全体として小高い台地のように土を盛りつけ、一面の苔を下草に見せている二十本ほどの寄植で、それが郷里の村にある櫟(くぬぎ)林の、南はずれの様子にそっくりなのだ。彼はそれを一と目見て、ぎくりとして動けなくなった。」

(Pinterestで見かけた寄植。https://www.pinterest.jp/pin/985231160218811/)

その盆栽を気前よく託された主人公は、毎晩それを眺めながら、夢想の世界に入り込むようになります。

「まず、苔の斜面を草地だと思うことにして、そこに寝そべっているちいさな自分を空想する。〔…〕それをじっと見詰めているうちに、ソロの林がだんだん膨れ上ってきて、やがて自分を呑み込んでしまう。林の梢を渡る風の音がきこえてくる。川の瀬の音がきこえてくる。小鳥の声がきこえてくる。遠くから脱穀機の唸りもきこえてくる。寺の鐘も鳴っている…。それから、おもむろに目を開ければ、そこはすでに見上げるような林の中だ。青く晴れ渡った空に、葉を落としたソロの梢が網の目のように交錯している。」

この「楕円形の故郷」という作品を、私は創元の『日本怪奇小説傑作集3』で読みました。これが怪奇小説と呼ばれるわけは、その哀切で奇妙な結末のせいですが、こういう「箱庭幻想」は私の中にも強烈にあって、福田美蘭氏の作品の前で釘付けになったのも、たぶん同じ理由だと思います。

★

無意味な諍いや、血みどろの戦のない世界を、せめて心の中に持ち続けたい…。

たとえ後ろ向きの考えと言われようと、それぐらいの自由は、人間誰しも享受して然るべきだと思います。

仙境に遊ぶ ― 2023年10月09日 13時09分15秒

昨日のおまけ。

名古屋市科学館を出た私は、実はそのまま帰宅せず、お隣の名古屋市美術館を訪ねました。そこでの経験も書いておきたいと思います。

★

同美術館では11月9日(日)まで、「福田美蘭『美術ってなに?』」展が開催されています【LINK】。

福田美蘭氏(1963- )は、童画家の林義雄(1905-2010)を祖父に、グラフィックデザイナーの福田繁雄(1932-2009)を父に持つ現代美術家。具象に徹しながら、単なる「画家」の枠組みを超えた、父・繁雄氏ゆずりの機智と奇想にあふれた作品を次々と発表されている方のようです。今回の展覧会も、そのタイトルから分かるように、美術というものをメタの視点から捉え返した、いい意味でのケレンに富んだ作品ばかりで、とても見ごたえがありました。

中でも、私がピタッと足を止めた作品があります。

それは見上げるように大きな山水画でした(作品名は確認しそびれました)。

峨々たる岩山がそびえ、それを取り巻くように楼閣や亭舎が立ち、急峻な道を往く人々が点景として描かれているという、典型的な山水画なのですが、実はその世界が一個の石から生み出された…というのが、この場合の機智です。

それは子供の手のひらほどの小さな飾り石。

しかし、じーっと見ているうちに、石はぐんぐんと大きく、そして自分は小さくなっていき、いつの間にか自分が画中に入り込んでいるような錯覚を覚えます。

★

こういう東洋的な弄石趣味は、理科趣味的な鉱物愛とは、同じ愛石といってもベクトルの向きが真逆のような気もします。稲垣足穂は名作「水晶物語」の中で、前者を「どこかの隠居さんが、ただその形とか色合いとかによって、出鱈目な名をつけて置物にしているような青石」と激しく嫌悪しました。

ただ、この場合は、スベっこい美石を床の間に飾って悦に入るような感性とは、また一寸違ったものがあるような気もします。石の世界は基本的にフラクタルな世界なので、小さな岩石片から巨大な岩山を連想したり、あるいは逆に鉱物の劈開面からミクロの結晶世界を想像したり…という楽しみがあります。かつての自分は、小さな水晶の群晶を見て、水晶山を越えていく人を想像したりしましたが、それはやっぱり理科趣味に発するものだし、そこには時計荘・島津さゆりさんの作品世界にも通じるものがある気がします。

そして東洋趣味といえば、私も最近妙に東洋づいているので、ここは福田氏をまねて、自分だけの仙境を机上に現出せしめるべく、今いろいろ算段をしています。その結果については、後刻記事にします。

最近のコメント