科博へ(2)…帝都を睥睨せる博物の館 ― 2010年10月01日 20時14分03秒

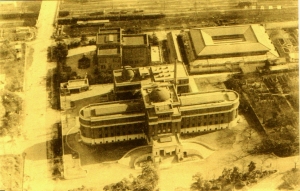

上から見ると飛行機の形をしている本館を、実際に飛行機から見たところ。

葉を落とした木々が目立つので、季節は冬から早春にかけてでしょうか。

葉を落とした木々が目立つので、季節は冬から早春にかけてでしょうか。

この絵葉書セットに写っているのは、昭和一ケタの科博の姿だと思いますが、科博周辺の光景を見ると、昭和初年の東京は何だか妙にカラリとしています。あえて言えば白茶けた感じ。一歩郊外に出れば緑も豊かだったでしょうが、昔の都会は、今よりも一層緑に乏しく、そのこと自体が都会の証だったように思います。

科博の屋上から天文ドーム越しに、日本橋、下谷、浅草方面を見た写真。

高い建物は皆無で、スカイラインが極端に低いです。左手の輪王寺(寛永寺)の甍と併せて眺めると、なんだか幕末・明治の古写真と変わらないような雰囲気すらあります。

乱歩が活躍し、エロ・グロ・ナンセンスがもてはやされた時代。

海野十三の冒険譚

『科学画報』の極彩色の表紙絵

『新青年』に横溢する猟奇趣味

遠くから徐々に高鳴る軍靴の響き

震災から復興した帝都には、古い日本の面影と、新時代の息吹が混淆し、人々は摩訶不思議な空気を呼吸していた…。この目で見たわけではありませんが、きっとそんな塩梅でしたろう(←老人口調)。

コメント

_ S.U ― 2010年10月02日 22時22分12秒

_ 玉青 ― 2010年10月03日 06時47分43秒

「科博は上から見ると飛行機の形」。

これは事実そうなのですが、この形態の類似が、意図的なものか、それとも偶然の一致なのか、はっきり述べた資料を見たことがありません。「当時最新のテクノロジーである飛行機の形を模した」と、まことしやかに説く人もいますが、ちょっと都市伝説の匂いもします。うーん、どっちなんでしょうね。

これは事実そうなのですが、この形態の類似が、意図的なものか、それとも偶然の一致なのか、はっきり述べた資料を見たことがありません。「当時最新のテクノロジーである飛行機の形を模した」と、まことしやかに説く人もいますが、ちょっと都市伝説の匂いもします。うーん、どっちなんでしょうね。

_ S.U ― 2010年10月03日 12時01分27秒

>意図的なものか、それとも偶然の一致

主翼の先端に当たる部分が半円形になっているのが当時の飛行機っぽくて、あっさり意図的だと思ってしまいました。

この部分の内部は階段と踊り場になっていて、ちょっと不自然なくらい広い場所が取られているのですが、どういう意図だったのでしょうか。各階の両翼を突き抜け往復して全階を見るには広い階段が良い息抜きになると思いますが、これは当時の博物館によくある着想だったのか、それともユニークなものなのか、単に外観優先の無理が出ているのか、が鍵になるかもしれません。

(国立科学博物館・フロアマップ・日本館3階)

http://www.kahaku.go.jp/userguide/access/floormap/japan_3f.html

主翼の先端に当たる部分が半円形になっているのが当時の飛行機っぽくて、あっさり意図的だと思ってしまいました。

この部分の内部は階段と踊り場になっていて、ちょっと不自然なくらい広い場所が取られているのですが、どういう意図だったのでしょうか。各階の両翼を突き抜け往復して全階を見るには広い階段が良い息抜きになると思いますが、これは当時の博物館によくある着想だったのか、それともユニークなものなのか、単に外観優先の無理が出ているのか、が鍵になるかもしれません。

(国立科学博物館・フロアマップ・日本館3階)

http://www.kahaku.go.jp/userguide/access/floormap/japan_3f.html

_ 玉青 ― 2010年10月04日 19時45分23秒

両端に階段を設けるのは、この形式において標準的な設計のようです(今日の記事をご参照ください)。階段ホールに思い切って広いスペースをとったのは、たぶん側面から見たときの曲面の面白さを狙ったんじゃないでしょうか。フィギュアを眺めていて、そう思いました。

でも、飛行機の翼端説も捨て難いですね。記事では偶然の一致と決めつけた書き方をしましたが、設計者自身、途中から飛行機を意識するようになって(最初から飛行機ありきというのは、あまりにポップ過ぎて考えにくいような…)、興に任せて図面を引いた可能性も捨てきれません。いや、是非そうあって欲しいです。

でも、飛行機の翼端説も捨て難いですね。記事では偶然の一致と決めつけた書き方をしましたが、設計者自身、途中から飛行機を意識するようになって(最初から飛行機ありきというのは、あまりにポップ過ぎて考えにくいような…)、興に任せて図面を引いた可能性も捨てきれません。いや、是非そうあって欲しいです。

_ S.U ― 2010年10月04日 20時53分13秒

やはり偶然ですか。ちょっと残念ですが、ただ似ているだけでもじゅうぶんです。

翼端については、飛行機が発明される以前にこのような特徴の博物館が作られていれば、オーパーツでもない限り反証になるのでしょうがねぇ。

翼端については、飛行機が発明される以前にこのような特徴の博物館が作られていれば、オーパーツでもない限り反証になるのでしょうがねぇ。

_ 玉青 ― 2010年10月05日 20時01分21秒

思うに、もし完璧な偶然によって、これだけ似た形の物が作られたのなら、むしろその方が価値があるかもしれませんね。火星の人面岩以上の驚異!

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

ところで、今日は、国立科学博物館の付置施設である筑波実験植物園の「絶滅危惧植物展」の初日だったので、見に行ってきました。珍しい植物が見られるのかと思えば、意外にもありふれた名もない雑草のような見た目のものが多く、人間の所業についてかえって考えさせられました。