科博へ(2)…帝都を睥睨せる博物の館 ― 2010年10月01日 20時14分03秒

上から見ると飛行機の形をしている本館を、実際に飛行機から見たところ。

葉を落とした木々が目立つので、季節は冬から早春にかけてでしょうか。

葉を落とした木々が目立つので、季節は冬から早春にかけてでしょうか。

この絵葉書セットに写っているのは、昭和一ケタの科博の姿だと思いますが、科博周辺の光景を見ると、昭和初年の東京は何だか妙にカラリとしています。あえて言えば白茶けた感じ。一歩郊外に出れば緑も豊かだったでしょうが、昔の都会は、今よりも一層緑に乏しく、そのこと自体が都会の証だったように思います。

科博の屋上から天文ドーム越しに、日本橋、下谷、浅草方面を見た写真。

高い建物は皆無で、スカイラインが極端に低いです。左手の輪王寺(寛永寺)の甍と併せて眺めると、なんだか幕末・明治の古写真と変わらないような雰囲気すらあります。

乱歩が活躍し、エロ・グロ・ナンセンスがもてはやされた時代。

海野十三の冒険譚

『科学画報』の極彩色の表紙絵

『新青年』に横溢する猟奇趣味

遠くから徐々に高鳴る軍靴の響き

震災から復興した帝都には、古い日本の面影と、新時代の息吹が混淆し、人々は摩訶不思議な空気を呼吸していた…。この目で見たわけではありませんが、きっとそんな塩梅でしたろう(←老人口調)。

科博へ(3)…館内ひとめぐり ― 2010年10月03日 06時49分27秒

さて、満を持して科学博物館の中へ入ります。

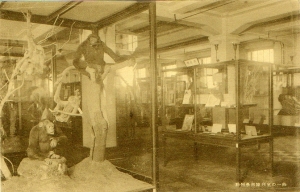

上は「地学部陳列室」の内部。

一見して、ディスプレイの作法が、今の科博とは大きく違うことに気付きます。どの部屋も、基本は四角い展示ケースをフロアーに並べて、そこに標本や模型や写真をチマチマと飾っています。

こちらは「動物学部陳列室」。

左手の霊長類の剥製展示なんかは、わりと気合が入っています。でも、それ以外はやはりチマチマ感があって、学校の理科標本室とあまり違いが感じられません。

まだ見せるための技法が確立していないというか、いや、ひょっとしたら今の博物館がケレンなのかもしれませんが、現代の目からすると、至極平板な印象を受けます。

「植物学陳列室」。

ホテイアオイやら、鉢植えやらが並んでいて、小学校の理科室っぽい雰囲気。

今の科博の、あの迫力ある展示に比べ、妙な脱力感があって微笑ましい(ようにも思える)。

(この項続く)

科博の形は飛行機の形? ― 2010年10月04日 19時33分36秒

上野の科博は上から見ると飛行機の形をしている。

これは意図的なものか?それとも偶然か?

これは意図的なものか?それとも偶然か?

…コメント欄でそんなことを書きました。

昨日、日本建築学会(編)の『建築設計資料集成4』(丸善、1965)を見ていて、現時点では「偶然説」に傾きつつあるので、そのことをメモ書きしておきます(暇ですね)。

昨日、日本建築学会(編)の『建築設計資料集成4』(丸善、1965)を見ていて、現時点では「偶然説」に傾きつつあるので、そのことをメモ書きしておきます(暇ですね)。

★

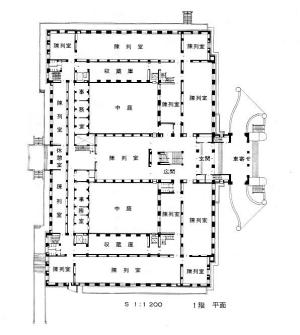

同書には、科博の平面図(たぶん1931年当時のもの)が載っています。

(↑上掲書より一部改変の上転載)

たしかに全体はかわいい飛行機型。

ただし、設計は当時の文部省大臣官房建築課によるもので、個人の仕事ではありません(※)。ですから、あまり実験的で、奇抜なことはできなかったんじゃないかなあ…という気がします。

(※)ネット情報では、設計担当者は当時文部省の技師だった小倉強だと書いてあるものが多いのですが、いずれもソースがはっきりしません。ウィキペディアの同氏の項にある経歴と、時期が整合しないような気もします。

さらにこの本には、他の博物館の図面も載っています。1930年代にできた官立博物館からいくつか類例をあげてみます。

国立博物館(渡辺仁設計、1937)

京都市美術館(1933)

大阪市立美術館(1936)

これらを見ると、当時は、中央に車寄せの付いたエントランスとホールを設け、そこから左右対称に陳列室を翼状に張り出した構造が流行っていたことが分かります。科博の建物もまさに同じ平面プランであり、その形態は、こうした建築史の文脈に位置づけて考える必要があると思います。

ただ、科博で特徴的なのは、研究・収蔵のためのスペースを、他館のように展示スペースとは別のフロアに設けるのではなく、その背後に独立させた点です(敷地の形とスタッフの動線の関係でしょうか)。この部分がなければ、科博は当時の標準的な博物館建築そのものであり、特に目立つ点はないのですが、この「尾翼」があるために、結果として全体の形が飛行機と酷似するに至ったのでしょう。

「ただし」と、ここでもういっぺん話を引っくり返しますが、この建物を見て、当時の子どもたちは間違いなく飛行機を連想したでしょうし、「新しい科学博物館は、飛行機の形を真似て作られたんだって!」と子どもたちが噂し合っても、博物館側はあえてそれを否定せず、笑ってうなずいてたんじゃないか…という気もします。

この辺の事情は、たぶん当時の『子供の科学』誌を見ると、関連する記事が見つかりそうなので、お手元で調査可能な方は、ぜひお調べいただければと思います。

「抱影」の誕生 ― 2010年10月05日 20時02分13秒

科博の話題からそれますが、一昨日の日曜、家でゴソゴソ調べていたことは、「飛行機の形をした科博の謎」の他に、実はもう1つあって(←つくづくヒマですね)、そちらもついでにメモしておきます。

★

日曜の朝、新聞を開いたら、でかでかと「抱影」の文字があって、反射的に目が引き付けられました。

残念ながら、それは野尻抱影翁とは関係なくて、北方謙三の小説の広告でしたが、「そういえば、抱影はいつから抱影と号するようになったのかな?」という疑問が浮んだというのが、もう1つの話題です。これについては、石田五郎氏の『野尻抱影』(リブロポート)を開いたら、そこにアッサリ答が書かれていました。

★

野尻抱影(本名・正英 まさふさ;1885-1977)が、「抱影」の号を使うようになったのは、明治37年(1904)、彼が19歳のときです。

明治36年(1903)の11月に、『明星』から分かれて文芸誌『白百合』が創刊されたとき、その中心にいたのが抱影の親友・相馬御風(1883-1950)で、その関係から、抱影も『白百合』創刊時からの同人でした。抱影はここで、バイロン、アンデルセン、モーパッサンなどの小品の翻訳を発表しています。

「はじめは「野尻陽炎」というペンネームを使ったが、

〔前田〕林外たちにすすめられ第七号からは「抱影」を

使うようになった。金剛経の「夢幻泡影」からとった

ものであるという。」(『野尻抱影』41頁)

「‘泡’影」がなぜ「‘抱’影」になったかは、石田氏も書いていないので分かりません。先輩同人に岩野泡鳴(1871-1920)がいたので、「泡」の字を遠慮したのかもしれません。

このとき抱影は、自分が将来「星の文人」になるとは予想もしなかったでしょうが、‘星影を抱く者’という美しいイメージを喚起する「抱影」と号したのは、彼にとっても、また彼を慕う天文ファンにとっても、至極幸いなことでした。(野尻抱影が「野尻泡影」や、ましてや「野尻陽炎」でなくて、本当に良かった!)

★

『白百合』という雑誌は、その出自からも分かるように、明治浪漫主義の色濃い内容の雑誌です。山本一清も、野尻抱影も、青年期に浪漫主義思潮の洗礼を受けた人で、彼らの天文趣味には、その影響が終生付いて回った…ということを、以前書いた気がします。

彼らの末流である現代の天文ファンにも、その影響は及んでおり、天文趣味の追求が、「科学的営為」のみならず「文学的営為」の色彩をも帯びるのは、そのせいではないでしょうか(天文入門書の中で、星座の神話と伝説に多くのスペースが割かれていても、特に奇異と感じないのは、「刷り込み」が余程強固なのでしょう。)

まあ、天文ファンも千差万別なので、一括りに語ることはできませんけれど、少なくとも一部においては、そうしたウェットな星菫趣味に、賢治や足穂の硬質な抒情が加わったことにより、非常に奥行が生まれたのは確かで、それこそが日本の天文趣味の一大特徴ではないかと、ちょっと我田引水気味ですが、そう思います(このことも以前書いたかもしれません)。

★

日曜の朝、新聞を開いたら、でかでかと「抱影」の文字があって、反射的に目が引き付けられました。

残念ながら、それは野尻抱影翁とは関係なくて、北方謙三の小説の広告でしたが、「そういえば、抱影はいつから抱影と号するようになったのかな?」という疑問が浮んだというのが、もう1つの話題です。これについては、石田五郎氏の『野尻抱影』(リブロポート)を開いたら、そこにアッサリ答が書かれていました。

★

野尻抱影(本名・正英 まさふさ;1885-1977)が、「抱影」の号を使うようになったのは、明治37年(1904)、彼が19歳のときです。

明治36年(1903)の11月に、『明星』から分かれて文芸誌『白百合』が創刊されたとき、その中心にいたのが抱影の親友・相馬御風(1883-1950)で、その関係から、抱影も『白百合』創刊時からの同人でした。抱影はここで、バイロン、アンデルセン、モーパッサンなどの小品の翻訳を発表しています。

「はじめは「野尻陽炎」というペンネームを使ったが、

〔前田〕林外たちにすすめられ第七号からは「抱影」を

使うようになった。金剛経の「夢幻泡影」からとった

ものであるという。」(『野尻抱影』41頁)

「‘泡’影」がなぜ「‘抱’影」になったかは、石田氏も書いていないので分かりません。先輩同人に岩野泡鳴(1871-1920)がいたので、「泡」の字を遠慮したのかもしれません。

このとき抱影は、自分が将来「星の文人」になるとは予想もしなかったでしょうが、‘星影を抱く者’という美しいイメージを喚起する「抱影」と号したのは、彼にとっても、また彼を慕う天文ファンにとっても、至極幸いなことでした。(野尻抱影が「野尻泡影」や、ましてや「野尻陽炎」でなくて、本当に良かった!)

★

『白百合』という雑誌は、その出自からも分かるように、明治浪漫主義の色濃い内容の雑誌です。山本一清も、野尻抱影も、青年期に浪漫主義思潮の洗礼を受けた人で、彼らの天文趣味には、その影響が終生付いて回った…ということを、以前書いた気がします。

彼らの末流である現代の天文ファンにも、その影響は及んでおり、天文趣味の追求が、「科学的営為」のみならず「文学的営為」の色彩をも帯びるのは、そのせいではないでしょうか(天文入門書の中で、星座の神話と伝説に多くのスペースが割かれていても、特に奇異と感じないのは、「刷り込み」が余程強固なのでしょう。)

まあ、天文ファンも千差万別なので、一括りに語ることはできませんけれど、少なくとも一部においては、そうしたウェットな星菫趣味に、賢治や足穂の硬質な抒情が加わったことにより、非常に奥行が生まれたのは確かで、それこそが日本の天文趣味の一大特徴ではないかと、ちょっと我田引水気味ですが、そう思います(このことも以前書いたかもしれません)。

科博へ(4)…続・館内ひとめぐり ― 2010年10月06日 20時01分48秒

科博のつづき。次の部屋は、博物館らしく骨の集団です。

キャプションには「動物学部骨格室の一部」とあって、「骨部屋」はそれだけで独立していたことが分かります。一昨日の記事に載せた当時の館内平面図を見ると、動物展示室は2階にあるのに、骨格陳列室はポツンと地階に離れて存在したようです。

動物の身体構造と、その生態を知らしめるという全体の展示目的からすると、骨格標本だけを別に集めたことには、合理的理由を見出し難い。この発想には学問を超えた「何か」があるのでしょうか。

「骨だけズラッと並べてみい。ごっつい迫力やで」みたいな素朴なノリなのか、それとも「骨(コツ)はあんまり表に出したらあかん。地べたの下にそおっと置いとくもんや。第一お猿さんの脇にケッタイな骨なんぞ置いてみい、子ども衆が泣きよるで」という情緒的配慮なのか…。

★

ん?そうすると、当時の科博にはまだ博物館の目玉、恐竜の骨がなかったのか…?

今の科博だと、地球館の地下に(これまた地下!)、「進化」を切り口として、恐竜やら何やらの骨が大量に集められていますが、えーと昔は…

調べて見ると、日本で最初に展示された恐竜の骨格標本は、科博のアロサウルスで、その時期は戦後も戦後、昭和39年(1964)だそうです。意外に遅かったんだな、という気がします。ましてや戦前の子どもたちにとって、恐竜は遠い憧れでしかなかったわけですね。

余談ですが、検索の過程で、このアロサウルスの骨格がインベーダーに盗まれて、怪獣アロザとして復活、ミラーマンを苦しめた…というエピソードを知りました(1972年放映、ミラーマン第18話)。当時の子どもたちにとって、科博の恐竜がいかにポピュラーな存在だったか伺える話です。(…と他人事のように書いていますが、まあ、そのポピュラーさの記憶が残っているので、私は1964年という公開年を意外に遅いと感じたのでしょう。ちなみにミラーマンのこの話は、全く記憶にありません。見てたはずなんですけどね。)

■参考:ウィキペディア「アロサウルス」の項より

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AD%E3%82%B5%E3%82%A6%E3%83%AB%E3%82%B9)

「国立科学博物館にはアロサウルスの全身骨格が収蔵されているが、

これはジェームズ・マドセンがクリーブランド・ロイド発掘地より収集した

実物化石である。

化石の発掘を依頼、資金提供を行ったのは戦前および戦後にアメリカ

でホテル経営を行っていた日本人・小川勇吉であった。小川はモリソン

層で産出する化石に強い興味を抱いており、その古生物学への情熱が

日本の子供達のためにアロサウルスの全身骨格を入手するという目標

に結びついた。結果的にマドセンのチームが発掘・復元に成功した骨

格が国立科学博物館に寄贈された。

この標本は1964年に公開され、日本初の恐竜の全身復元骨格として

注目を集めた。その後国立科学博物館上野本館(現・日本館)において

常設展示されていたが、2004年以降収蔵品扱いとなり、特別なイベント

時にしか公開されていないようである。」

(ちょっと話が横道にそれました。次回は機械モノの部屋を見に行きます。)

キャプションには「動物学部骨格室の一部」とあって、「骨部屋」はそれだけで独立していたことが分かります。一昨日の記事に載せた当時の館内平面図を見ると、動物展示室は2階にあるのに、骨格陳列室はポツンと地階に離れて存在したようです。

動物の身体構造と、その生態を知らしめるという全体の展示目的からすると、骨格標本だけを別に集めたことには、合理的理由を見出し難い。この発想には学問を超えた「何か」があるのでしょうか。

「骨だけズラッと並べてみい。ごっつい迫力やで」みたいな素朴なノリなのか、それとも「骨(コツ)はあんまり表に出したらあかん。地べたの下にそおっと置いとくもんや。第一お猿さんの脇にケッタイな骨なんぞ置いてみい、子ども衆が泣きよるで」という情緒的配慮なのか…。

★

ん?そうすると、当時の科博にはまだ博物館の目玉、恐竜の骨がなかったのか…?

今の科博だと、地球館の地下に(これまた地下!)、「進化」を切り口として、恐竜やら何やらの骨が大量に集められていますが、えーと昔は…

調べて見ると、日本で最初に展示された恐竜の骨格標本は、科博のアロサウルスで、その時期は戦後も戦後、昭和39年(1964)だそうです。意外に遅かったんだな、という気がします。ましてや戦前の子どもたちにとって、恐竜は遠い憧れでしかなかったわけですね。

余談ですが、検索の過程で、このアロサウルスの骨格がインベーダーに盗まれて、怪獣アロザとして復活、ミラーマンを苦しめた…というエピソードを知りました(1972年放映、ミラーマン第18話)。当時の子どもたちにとって、科博の恐竜がいかにポピュラーな存在だったか伺える話です。(…と他人事のように書いていますが、まあ、そのポピュラーさの記憶が残っているので、私は1964年という公開年を意外に遅いと感じたのでしょう。ちなみにミラーマンのこの話は、全く記憶にありません。見てたはずなんですけどね。)

■参考:ウィキペディア「アロサウルス」の項より

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AD%E3%82%B5%E3%82%A6%E3%83%AB%E3%82%B9)

「国立科学博物館にはアロサウルスの全身骨格が収蔵されているが、

これはジェームズ・マドセンがクリーブランド・ロイド発掘地より収集した

実物化石である。

化石の発掘を依頼、資金提供を行ったのは戦前および戦後にアメリカ

でホテル経営を行っていた日本人・小川勇吉であった。小川はモリソン

層で産出する化石に強い興味を抱いており、その古生物学への情熱が

日本の子供達のためにアロサウルスの全身骨格を入手するという目標

に結びついた。結果的にマドセンのチームが発掘・復元に成功した骨

格が国立科学博物館に寄贈された。

この標本は1964年に公開され、日本初の恐竜の全身復元骨格として

注目を集めた。その後国立科学博物館上野本館(現・日本館)において

常設展示されていたが、2004年以降収蔵品扱いとなり、特別なイベント

時にしか公開されていないようである。」

(ちょっと話が横道にそれました。次回は機械モノの部屋を見に行きます。)

科博へ(5)…続々・館内ひとめぐり ― 2010年10月08日 22時30分05秒

趣を変えて、機械モノを見に行きます。

1階の半分を占めた理工学展示室より、「小型風洞と蒸気タービン」。

当時の科博の展示構成は、3階が動物学、2階が植物学、1階の半分が地学で、残り半分が理工学でした(10月4日の平面図参照)。

で、その理工学の展示ですが、絵葉書を見ていると、いわゆる物理・化学分野よりも、産業・技術的な展示が多かったのかなと、思えます。

【2012年3月付記: 10月4日に掲出した平面図は、建築当時の展示構成ではなく、戦後のものなので、上記の記述は誤りです。本記事に頂戴したコメントもご参照ください。】

こちらは「新聞輪転機実演模型」。

うーん、確かにカッコいいような気もします。

でも、今の人が感じるカッコよさは、たぶん「鋼鉄の怪物」的な、前代のマシンが放つ独特の重厚さにあるのに対し、当時の人は「新時代のテクノロジー」という点に魅力を感じたはずで、魅力のポイントがちょっと違う気がします。(輪転機の向こうに過去を見るか、未来を見るか、視線の向きが真逆です。)

キャプションには「時計陳列室」とあります。これも理工学室の一部でしょうか。

科博の充実した和時計コレクションは、現在も日本館の1階で見ることができますが、開館当時はまだスカスカですね。

そんな中、圧倒的な迫力を見せているのが、画面右手の大時計。

東芝の始祖、田中久重(からくり儀右衛門)(1799-1881)が心血を注いだ傑作「万年時計(万年自鳴鐘)」です。その右上に見えるのは、やはり同人作の「太鼓時計」。

万年時計については、東芝のサイト「万年時計復活プロジェクト」(http://kagakukan.toshiba.co.jp/manabu/history/spirit/clock/project/index_j.html)に関連記述があります。それによると、この時計は1台で和刻も、西洋時刻も、日付も、七曜も、二十四節も、干支も表示でき、さらに太陽と月の動きを立体的に表現できるそうですから、まさに日本初の本格的なAstrnomical clock。

★

ゆっくり館内を見て回って外に出たら、外はもうすっかり暗くなっていました。

見上げれば、帝都の上には銀月が皓々と…

(↑「本館備付の天体望遠鏡(口径20cm)で撮影した満月」)

青く透明な <国立科学博物館> ― 2010年10月10日 22時23分14秒

3連休も何だかバタバタしているうちに終わりそうです。

澄んだ秋空に、高く高く雲が浮んでいるというのに。

俗塵にまみれて過ごすのが勿体ないとは思うのですが、なかなか思うに任せません。

★

上野の科博といえば思い出すのが、小林健二氏の詩集 『みづいろ』。

ここには、ずばり「国立科学博物館」と題された詩が収められています。

■小林健二(著/装丁) 『みづいろ』、銀河通信社、平成17年

(http://www.aoiginga.com/book05.html)

遠い夏の日に友人とふたりで訪ねた「博物館の町」。

1967年、確かにあの場所に存在しはずの、でもどこか幻じみた科博の姿。

幼い友人に抱いた、淡い、恋とも言えぬほのかな感情。

科博がこれほどまでに繊細なトポスとして描かれたことは、小林氏以前には(そして以後も)ないと思います。

その一節を紹介しつつ、昔の科博の匂いを考えてみようと思います。

(この項続く。写真右は、小林氏が調合した香油 「冬緑松針油」。同じく銀河通信社で販売されています。http://www.aoiginga.com/gingaFrameset-12.html)

澄んだ秋空に、高く高く雲が浮んでいるというのに。

俗塵にまみれて過ごすのが勿体ないとは思うのですが、なかなか思うに任せません。

★

上野の科博といえば思い出すのが、小林健二氏の詩集 『みづいろ』。

ここには、ずばり「国立科学博物館」と題された詩が収められています。

■小林健二(著/装丁) 『みづいろ』、銀河通信社、平成17年

(http://www.aoiginga.com/book05.html)

遠い夏の日に友人とふたりで訪ねた「博物館の町」。

1967年、確かにあの場所に存在しはずの、でもどこか幻じみた科博の姿。

幼い友人に抱いた、淡い、恋とも言えぬほのかな感情。

科博がこれほどまでに繊細なトポスとして描かれたことは、小林氏以前には(そして以後も)ないと思います。

その一節を紹介しつつ、昔の科博の匂いを考えてみようと思います。

(この項続く。写真右は、小林氏が調合した香油 「冬緑松針油」。同じく銀河通信社で販売されています。http://www.aoiginga.com/gingaFrameset-12.html)

遠く遥かな世界へ…小林健二氏の「国立科学博物館」を読む ― 2010年10月11日 23時21分11秒

(昨日の続き)

この詩が詠っているのは、前述のとおり、1967年7月のある日の思い出です。

この日、2人の小学生が都電に乗って、上野を目指すところから詩は始まります。

家から歩いて一分。『泉岳寺前』の停留所から乗る都電は一号線。

約一時間で目の前には素敵なドリームランド…

当時の東京は、オリンピック前後の都市改造が続いていて、実際にはかなりガチャガチャした雰囲気だったと思いますが、しかし小林氏の記憶の中の東京は、あくまでも透明で、遠い寂寥感を漂わせています。

≪〔…〕でもさっ、この電車路ぞいの黒い塀の大きな家やレンガの家って、むかしの町の感じだよねー。何かをいろいろ思い出すようで、ぼくはこんな風景がとっても好きなんだ…。≫

その頃の二人はいつだって、過去の街を見ているような奇妙な郷愁感におそわれていた。繁華なところや寂れたガードをくぐったり、幾種類かの並木通りや映画の町、古本の町、それらを過ぎると二人の言う「博物館の町」だった。

都電は郷愁の風景の中をゆっくりと走り、それが子どもたちの「日常」をすっかり洗い去った後に、素敵なドリームランド、「博物館の町」は現われます。

その古めかしくて重厚な外観が見えてくると、うれしくて思わず小走りになってしまう。入口の巨大な鯨の骨をまずはじっくり眺めたあと、恐竜の部屋から探検ははじまる。二人も恐竜たちもいつもニコニコ笑っていた。別館の大きな展示室には旧式の大きなケース一面に、鉱石や貴石を整列させていた。その部屋だけでも一日居ても見飽きない位たくさんの物があったのだ。そして、早朝からの空腹のおなかには、地下の食堂でとる食事がなんと楽しかったことだろう。注文はいつも決まっている。Bランチとサイダーだ。これも食べたいからお小使いを貯めたのだ。

先日も書いたように、恐竜の全身骨格標本が日本で初めて科博に登場したのは、1964年のことです。67年当時も、その強烈なオーラは依然圧倒的な力を持っていたことでしょう。

石への鋭い感受性は、ちょっと小学生離れしていますが、これは鉱物をテーマにした作品も多い、氏ならではのものと感じます。

博物館の地下食堂で食べるランチ、これも懐かしい。まあ、ふつうは家族との思い出のシーンでしょうが、友人と二人でというのが、いささか変わっています。

〔…〕二階三階へと探検はつづいた。目も眩むような色々の蝶、奇妙な軟体動物の透きとおった模型に食い入る。足早に悲しい剥製の部屋は通り過ぎる。

≪ねぇ この人たちいつまでもみんな死んでいるよ…。≫

ランチでお腹を満たした二人の心に、ひたひたと押し寄せたのが「死」の観念です。博物館の匂いとは、畢竟「死の匂い」なのでした(しかし、これは今の博物館から払拭されつつあるかもしれません。この点はよくよく考える必要があると思います)。

そしてその先には、旅の終着点である永劫の宇宙が待っています。

仕上げは何と言っても最上階のプラネタリウム。ぼくはあっちこっちと動いて見るし、きみはいつもぼくの後にぴったりだから、きっと疲れるのだろう。投影機が秋の星座を映す頃には、いつも寝息をたてている。やがてきみを起こす頃、≪ねぇ、ねぇ、もうすぐ終わりだよ…。≫ 囁く耳もとで軽くわずかに唇が触れる。こんな暗がりでのかわいいキスは、時々何か胸騒ぎのような気持ちを運んできた。夕暮れの街をゆく路面電車は、これから待ち受けるたくさんの日々を思い、少しでもここにいつづけようと追い駆けて行く。

一九六七年七月のいつのまにか晴れ渡った宵の残光は、二人の街にぼくらを置き去りにして、遠くの銀河へと旅をつづける。

『ぼくもいっしょに連れていって…』、二人は、心の隅で叫んでいる知らない人をかき消すように、

≪バイバイ、おやすみ。マタ アシタ!≫。

二人は別々の家に消えてゆく…

暗転

夜空

一面の星

★

過去の町を通り抜けた向こうに、太古の恐竜が棲んでいる…。二人の少年の経験は、一面、時間をさかのぼる旅でもあります。電車に乗り、時空の旅を続ける二人の少年。旅路の果てには一面の星。そう、これは小林氏が体験した、もう一つの「銀河鉄道の夜」です。

過去の町を通り抜けた向こうに、太古の恐竜が棲んでいる…。二人の少年の経験は、一面、時間をさかのぼる旅でもあります。電車に乗り、時空の旅を続ける二人の少年。旅路の果てには一面の星。そう、これは小林氏が体験した、もう一つの「銀河鉄道の夜」です。

そして、「銀河鉄道の夜」と同じく、小林氏の友人にして可憐な「恋人」も、程なく亡くなってしまいます。氏はこの哀切な体験を折に触れて語っておられますが、氏の創作の一端は、まさに「あの日」に還る試みでもあるのでしょう。

“そういえば、あの日、二人は過去をさかのぼる旅をしていた。だから、先回りしてどこか過去の扉の陰で待っていれば、二人がひょいと扉を開けて入ってくるのに出会えるかもしれない…”。小林氏は、そんな思いをお持ちなのかもしれません。

★

この「国立科学博物館」という詩は、なかなか複雑な構造を持っています。

これが「銀河鉄道の夜」とパラレルな作品だというのは、今日この文章を書きながら初めて気が付きました。もちろん、あまりそこに引き付けて過剰解釈してはいけないと思いますが、でも、そういうふうに考えると、この詩にこめられた小林氏の思いがよく分かるような気がするのです。

そしてこの場合、科博の建物が、汽車ならぬ飛行機の形をしているというのが、何だかただならぬ効果を発揮しているようにも思います。

国立科学博物館は、すべての<生と死><夢と魂>を乗せて飛ぶ、一機の巨大な飛行機なのだ…と考えてみるのも、悪くないように思います。

『みづいろ』 の世界 ― 2010年10月12日 21時12分19秒

科博の形は飛行機の形? アンサー編 ― 2010年10月14日 22時29分44秒

「科博の旧本館(現・日本館)は、上から見ると飛行機の形をしている。これは偶然か、それとも意図的なデザインか?」

先日の記事(10月4日)では、科博の基本構造、すなわち中央にエントランスホールを設け、左右に翼状に陳列室を張り出した平面プランは、昭和初期の他の博物館・美術館建築と共通するもので、科博独自のものではないこと、ただし科博の場合は、その後背部に研究・収蔵スペースを独立させた点に特徴があり、そのため“結果的に”全体が飛行機の形に類似するに至ったのだろう…と述べました。要するに「偶然説」に立ったわけです。

しかし、依然モヤモヤするものがあったので、思い切って科博に問い合わせることにしました。科博の広報担当の方からは、折り返し資料とともに、丁寧なご回答をいただきました(どうもありがとうございました)。

資料の引用についても了解が得られたので、以下に「アンサー編」と銘打って、この問題についてまとめておきます。

★

結論から言うと、「よく分からない」というのが、現時点での答です。

以下は広報担当・S氏からいただいたメールです。

「(前略)日本館は、設計段階から飛行機の形を模して作られております。

ただ、設計当初の段階では、飛行機型の平面をしておらず、設計の途中で飛行機型平面に変更されているようです。

飛行機型への変更は、当時の最先端技術の象徴が飛行機であったため、そのかたちを採用したと言われていますが、正確なところは不明のようです。

平成19年に当館の建築史を担当しております研究者がまとめました『国立科学博物館本館改修工事報告書』(非売品)に、上述の記載がありましたので、関連ページとともにスキャニングしました。(後略)」

冒頭の部分だけ読むと「デザイン説」を肯定しているようにも読めます。

ただし、その依拠する『国立科学博物館本館改修工事報告書』(以下、『報告書』)を読むと、それほど状況は単純ではないことが分かります。

『報告書』の17ページには「3.飛行機型プラン」という一節が特に設けられているので、以下にその全文を掲げます。

「本館の設計は、当初から飛行機型の平面をしていたのではなく、設計の途中で飛行機型平面に変更されている。当時の最先端技術の象徴である飛行機型を採用したとも言われているが、正確な理由は不明である。

博物館として必要な陳列スペースに加え、講堂・図書館・研究室などの施設と管理施設が必要なため、これらを飛行機型の尾翼部分に集約した。中央をエントランスを備えた吹抜けホールとし、両主翼部分を陳列室、胴体および尾翼部分に事務・監理スペース、講堂・図書室などをまとめている。」

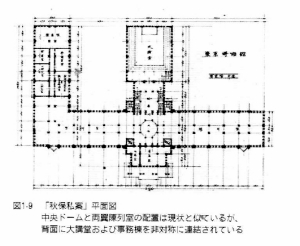

ここで設計の変更云々というのは、当時の館長、秋保安治が自ら指揮した計画案(「秋保私案」)からの設計変更を意味します(秋保は建築学が専門でした)。

(『報告書』7頁より)

当初、科博のデザインとして、上図のようなL字型プランが考えられていました。その後、文部省大臣官房建築課が実施設計案をまとめる段階で、L字型にかわって現在のような飛行機型が採用された…というのが歴史的経過です。

しかし、ここで奇妙なのは、科博の本体建築に関する同時代資料は、実施設計図をはじめ、仕様書や、一部の施工図、さらに工事状況を撮影した工程写真etc.、豊富に残されているのに、「飛行機を模した」ことを明示する文言は一切ないことで(※)、巷間言うところの「最先端技術の象徴として飛行機型を採用した」云々は、科博内部においても、あくまでも《口伝》にとどまるらしいのです。

(※)『報告書』の記述は「ない」とは断じていませんが、執筆者がそれに触れていないのは、きっとないのだと思います。

★

以上のことを、改めてまとめてみます。

○科博の建設が計画された当時、構想されていたのは飛行機型ではなかった。

○ただし、中央エントランスと両翼陳列室という基本構造は、当初計画案と現況とで共通している。

○飛行機型プランへの変更は、文部省大臣官房建築課が実施設計案をまとめる段階で行われた。

○飛行機型を採用した理由については、「当時の最先端技術の象徴である飛行機型を採用した」という伝承があるものの、それを裏付ける当時の史料は見つかっていない(設計チームが明確に「飛行機」を意識していたかどうかを証する史料もない)。

★

…というわけで、「結局よく分からん」という冒頭の結論になるのですが、まあ、「分からない」というのも立派な答なので、とりあえずこれを以て「アンサー編」とします。

【付記】

ここまで書いたところで、「いや、待てよ…」と思いつきました。

当時の新聞報道を見れば、ひょっとしたら「上野に新設の科学博物館は、新時代に飛翔する飛行機たるべしとの意を以て造られたるものにして云々」というような報道があるんじゃないか?よし、それならば…と、さっそく図書館に行って見てくることにします。

(前の記事では、『子供の科学』に何か関連記事があるのでは?と書きましたが、新聞の方が手っとり早いですね。)

当時の新聞報道を見れば、ひょっとしたら「上野に新設の科学博物館は、新時代に飛翔する飛行機たるべしとの意を以て造られたるものにして云々」というような報道があるんじゃないか?よし、それならば…と、さっそく図書館に行って見てくることにします。

(前の記事では、『子供の科学』に何か関連記事があるのでは?と書きましたが、新聞の方が手っとり早いですね。)

(以下、「続・アンサー編」に粘着的に続く)

最近のコメント