科博の形は飛行機の形? 続・アンサー編 ― 2010年10月16日 08時09分27秒

とりあえず近所の図書館にあった「東京朝日新聞」を見てみました。

しかし、空振りでした。博物館の外形に触れている記事は皆無。「よく分からん」という結論はそのままです。(なんだかアンサー編になってませんね。やはり頼みの綱は『子供の科学』か…)

しかし、空振りでした。博物館の外形に触れている記事は皆無。「よく分からん」という結論はそのままです。(なんだかアンサー編になってませんね。やはり頼みの綱は『子供の科学』か…)

★

見つかった関連記事の見出しは以下の通り(確かもう1つありましたが、あまりにも小さな記事だったのでコピーをとりませんでした)。

●昭和6年(以下すべて同じ)9月20日

「コドモのペーヂ」「東京科学博物館/見学案内記/上野の森に立派に落成して/近く聖上にも臨幸」「とても有益な…陳列品のいろいろ/皆さんの手で実験も出来ます」

(メモ:11月3日の天覧の記事とともに、一連の報道の中では最も手厚い報道内容です。内容は以下の如し。)

●9月24日

「聖上御秘蔵品を科学博物館へ御下賜/科学御奨励の畏き御思召し」

(メモ:科博に昭和天皇から3点の寄贈があったというニュース。すなわち、明治23年に明治天皇に献上されたエジソン作の蓄音機、明治時代から宮中で使われた直径1メートルの英国製地球儀、そして昭和4年に陸軍大阪工廠が献上した、台座直径80センチの高射砲模型。)

●10月23日

「開館間近き科学博物館」

(メモ:23行のチョイ記事。開館までの準備をスケジュール入りで紹介。)

●10月29日

「科学博物館の異彩/本社より模型出品/印刷工場全景と電光輪転機/近く天覧を仰ぐ」「豆輪転機が動く/朝日式電光輪転機の模型/世界にたゞ一つ」

(メモ:8段ぶち抜きの大きな記事ですが、半分以上は写真が占めています。先日の科博の絵葉書紹介で、「新聞輪転機実演模型」というのを載せましたが(http://mononoke.asablo.jp/blog/2010/10/08/)、あれは朝日新聞社が出品したものだそうです。そのため、朝日ではこの機械のことを、この後も繰り返し記事で取り上げています。私は絵葉書を見てかなり大きなものを想像したのですが、実際には写真のような可愛い4分の1スケールでした。とはいえ、これは立派な完動品で、16分の1サイズの新聞を1時間に14,000枚も刷れるのだそうです。なお、同記事は40分の1スケールの本社印刷工場模型のことにも触れています。)

●11月2日

「けふ光栄に輝く科学の殿堂/この日両陛下に御覧にいれる品々」

(メモ:館内の展示の概要に絡めて天皇の見学を報じる内容。)

●11月3日(夕刊)

「紅葉敷く竹の台に両陛下行幸啓/科学発達の跡を御熱心に天覧/光栄の科学博物館」「感激に堪へず/秋保館長謹話」「写真帳献上/秋保館長から」「朝日式豆輪転機は/御熱心に御覧/本社技術部長の光栄」

(メモ:見出しの如く、かなり仰々しい記事ですが、「科学の殿堂」科博のオープンが、国家的一大イベントであったことがよく分かります。)

●11月5日

「澄宮殿下お成り/各宮殿下もおそろひで/科学博物館へ」

(メモ:天皇皇后の訪問に続き、各皇族もファミリーで見学に訪れたという内容。ちなみに澄宮というのは、後の三笠宮、すなわち昭和天皇の末弟で、ひげの殿下のお父さんです。)

ブログの区画整理 ― 2010年10月17日 17時26分20秒

これまであってもよかったのに、なかったもの。そして、ぜひ欲しいと思っていたもの。

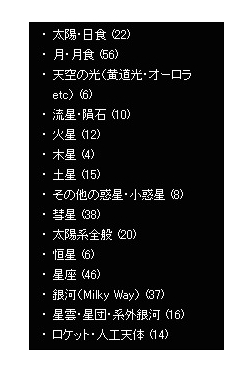

それは、太陽とか、月とかの、天体別の記事カテゴリーです。

過去に遡って分類し直すのが面倒くさくて、これまで手を付けなかったのですが、昨日思い立って、パパッとやってみました。やっつけ仕事なので、過去の分は穴だらけだと思いますが、一応これから書く記事はこれに従って配列してみます。

★

まあ、どうでもいい話ですが、記事の再分類というのは、やってみると結構悩みます。

たとえば、星座早見盤の記事を、全部機械的に「星座」のカテゴリーにも入れるのは、いかにも冗長ではないか?とか、「銀河鉄道の夜」の話題を全部「銀河」に入れるのも変だなあ…とか、あるいは日時計は「太陽」のカテゴリーに入れるべきか?とか。

早見盤について言うと、早見盤を早見盤として語っている記事は「星座」に入れず、個々の星座が話題になっている時だけ「星座」の方でもカウントしよう…一応そんな方針を立てましたが、実際はそんな風にはっきり分かれるものではありません。

カテゴリーに分類する目的の1つは、もちろん過去の記事を探しやすくすることですが、それ以外にも、いろいろなイメージを1つのカテゴリーに放り込むことで、イメージ同士が不思議な共振を起こすこともちょっと期待しています。ですから、区分はあまり厳密にしないほうがいいのかもしれません。

それでも今回、例えば鉱物の「天河石」(アマゾナイト)を、「銀河」のカテゴリーに強引に入れてみましたが、こういうのもやり過ぎると、何だかわけが分からなくなりそうです。その辺の力加減が難しいですね。

たぶん、やっているうちに、だんだん無理のない形に落ち着いてくるでしょう。

それは、太陽とか、月とかの、天体別の記事カテゴリーです。

過去に遡って分類し直すのが面倒くさくて、これまで手を付けなかったのですが、昨日思い立って、パパッとやってみました。やっつけ仕事なので、過去の分は穴だらけだと思いますが、一応これから書く記事はこれに従って配列してみます。

★

まあ、どうでもいい話ですが、記事の再分類というのは、やってみると結構悩みます。

たとえば、星座早見盤の記事を、全部機械的に「星座」のカテゴリーにも入れるのは、いかにも冗長ではないか?とか、「銀河鉄道の夜」の話題を全部「銀河」に入れるのも変だなあ…とか、あるいは日時計は「太陽」のカテゴリーに入れるべきか?とか。

早見盤について言うと、早見盤を早見盤として語っている記事は「星座」に入れず、個々の星座が話題になっている時だけ「星座」の方でもカウントしよう…一応そんな方針を立てましたが、実際はそんな風にはっきり分かれるものではありません。

カテゴリーに分類する目的の1つは、もちろん過去の記事を探しやすくすることですが、それ以外にも、いろいろなイメージを1つのカテゴリーに放り込むことで、イメージ同士が不思議な共振を起こすこともちょっと期待しています。ですから、区分はあまり厳密にしないほうがいいのかもしれません。

それでも今回、例えば鉱物の「天河石」(アマゾナイト)を、「銀河」のカテゴリーに強引に入れてみましたが、こういうのもやり過ぎると、何だかわけが分からなくなりそうです。その辺の力加減が難しいですね。

たぶん、やっているうちに、だんだん無理のない形に落ち着いてくるでしょう。

お知らせ ― 2010年10月19日 21時22分46秒

もろもろ仕事のため、記事の方は2,3日お休みします。

天文せる乙女の横顔 ― 2010年10月23日 18時01分57秒

芸術の秋。

まあ、創作行為に季節は関係ないと思いますが、「芸術の秋」と言った場合には、たぶん芸術を享受する側の心持ちを表現しているのでしょう。「食欲の秋」、「読書の秋」と並んで、冬を控えた今の季節、人間の肉体と精神は、頻りに滋養のあるものを欲するのかもしれません。

★

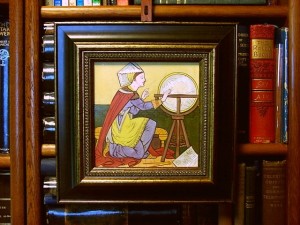

今日は秋にちなんでアートな品です。

いにしえの天文学者ないし占星術師をイメージした手描きタイル(額の内寸は約14cm×14cm)。19世紀のイギリス製ということですから、これはウィリアム・モリス以降の、アーツ・アンド・クラフツ運動の流れの中で作られたものだと思います。小さな画面から、当時の人々のささやかな中世憧憬が感じられるようです。

★

天文古玩趣味には、必ずしも理科趣味の枠に収まらない部分がありますが、この品はその典型かもしれません。

まあ、創作行為に季節は関係ないと思いますが、「芸術の秋」と言った場合には、たぶん芸術を享受する側の心持ちを表現しているのでしょう。「食欲の秋」、「読書の秋」と並んで、冬を控えた今の季節、人間の肉体と精神は、頻りに滋養のあるものを欲するのかもしれません。

★

今日は秋にちなんでアートな品です。

いにしえの天文学者ないし占星術師をイメージした手描きタイル(額の内寸は約14cm×14cm)。19世紀のイギリス製ということですから、これはウィリアム・モリス以降の、アーツ・アンド・クラフツ運動の流れの中で作られたものだと思います。小さな画面から、当時の人々のささやかな中世憧憬が感じられるようです。

★

天文古玩趣味には、必ずしも理科趣味の枠に収まらない部分がありますが、この品はその典型かもしれません。

飛行機がいっぱい ― 2010年10月24日 20時58分46秒

明日は稲垣足穂の命日なので、それっぽい記事を書く予定です。今日はその前夜祭として、飛行機の話。

(この話、あまり天文とは関係ありません。でもちょっと前まで、飛行機は理科趣味とかぶる話題でした。だからこそ、科学博物館でも、飛行機の展示が大々的に行われていたわけです。)

前に「てふてふがいっぱい」という記事を書きました(http://mononoke.asablo.jp/blog/2010/04/03/4991670)。それは蝶に関する古書の販促ページの紹介でしたが、最近、同じ古書検索サイトAbebooksから、飛行機本特集の案内が届いたので、下にリンクしておきます。

■AbeBooks: Collectible Flying Machine Books

http://www.abebooks.com/books/antiquarian-rare-design/collectible-airplane-aviation-flight.shtml?cm_mmc=nl-_-nl-_-101018-h00-aviationA-_-t-01cta

うーん、飛行機がいっぱい。

複葉機も単葉機も飛行船も、スイスイとのびやかに空を飛んでいます。

私は飛行機趣味は乏しいですが、この表紙絵はいいですね。20世紀前半の子どもたちの胸の高鳴りがよく伝わってきます。

サイトの惹き句もなかなかいいので、例によって適当訳を付けておきます。

▼ ▽

「離陸せよ!」

ああ、飛翔という名の奇跡! 人類は大地のくびきから逃れる

ことに初めて成功して以来、軽気球と初期の固定翼の飛行機の

時代から、ボーイング747とジェット戦闘機の現代に至るまで、

空を飛ぶことの驚異に対し、常に喜びを見出してきました。

人類の空への憧れは、小説であれ、ノンフィクションであれ、

これまでたっぷりと本の形でまとめらています。

何十年も前の飛行術と飛行機械に関する本の中に、私たちは

本当の美といえるものを感じ取ってきました。当時、空を飛ぶ

ということは、新品下ろしたての経験 ― いや、少なくとも、

胸のわくわくする、ハイカラで驚きに満ちた経験だったのです。

ちょっぴりの水と、袋入りのピーナッツ4個、それに金属探知棒が

付き物だなんていうことは、決してありませんでした。飛行機に

関するこれらの美しい本をご覧になって、それらと共に大空に

羽ばたこうではありませんか。

△ ▲

さて、大いに気分を高揚させたところで、スキッと足穂忌を迎えることにしましょう。

(この話、あまり天文とは関係ありません。でもちょっと前まで、飛行機は理科趣味とかぶる話題でした。だからこそ、科学博物館でも、飛行機の展示が大々的に行われていたわけです。)

前に「てふてふがいっぱい」という記事を書きました(http://mononoke.asablo.jp/blog/2010/04/03/4991670)。それは蝶に関する古書の販促ページの紹介でしたが、最近、同じ古書検索サイトAbebooksから、飛行機本特集の案内が届いたので、下にリンクしておきます。

■AbeBooks: Collectible Flying Machine Books

http://www.abebooks.com/books/antiquarian-rare-design/collectible-airplane-aviation-flight.shtml?cm_mmc=nl-_-nl-_-101018-h00-aviationA-_-t-01cta

うーん、飛行機がいっぱい。

複葉機も単葉機も飛行船も、スイスイとのびやかに空を飛んでいます。

私は飛行機趣味は乏しいですが、この表紙絵はいいですね。20世紀前半の子どもたちの胸の高鳴りがよく伝わってきます。

サイトの惹き句もなかなかいいので、例によって適当訳を付けておきます。

▼ ▽

「離陸せよ!」

ああ、飛翔という名の奇跡! 人類は大地のくびきから逃れる

ことに初めて成功して以来、軽気球と初期の固定翼の飛行機の

時代から、ボーイング747とジェット戦闘機の現代に至るまで、

空を飛ぶことの驚異に対し、常に喜びを見出してきました。

人類の空への憧れは、小説であれ、ノンフィクションであれ、

これまでたっぷりと本の形でまとめらています。

何十年も前の飛行術と飛行機械に関する本の中に、私たちは

本当の美といえるものを感じ取ってきました。当時、空を飛ぶ

ということは、新品下ろしたての経験 ― いや、少なくとも、

胸のわくわくする、ハイカラで驚きに満ちた経験だったのです。

ちょっぴりの水と、袋入りのピーナッツ4個、それに金属探知棒が

付き物だなんていうことは、決してありませんでした。飛行機に

関するこれらの美しい本をご覧になって、それらと共に大空に

羽ばたこうではありませんか。

△ ▲

さて、大いに気分を高揚させたところで、スキッと足穂忌を迎えることにしましょう。

足穂忌によせて…『天体嗜好症』 ― 2010年10月25日 20時23分53秒

今日、10月25日は足穂忌。

彼が1977年に没してから33年、3分の1世紀が過ぎました。

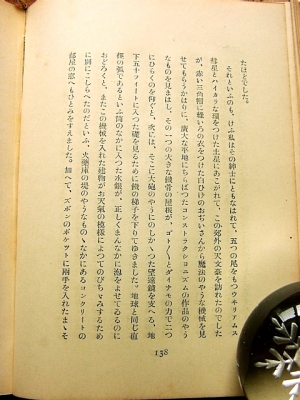

今宵は仏前に『天体嗜好症』の初版(1928)を供えることにします。

★

足穂の初期作品集といえば、まず『一千一秒物語』(1923)。それから『鼻眼鏡』(1925)、『星を売る店』(1926)、『第三半球物語』(1927)と続き、トリがこの『天体嗜好症』になります。いずれも彼が20代のときの作品群。(足穂は1900年生れですから、出版年の下2桁がそのまま年齢になります。)

とびきり清新で、ハイカラで、放埓で、まさに怖いものなしの時代で、人によって評価は異なるかもしれませんが、この時代の足穂作品が、世間で言うところの「タルホ的なるもの」のイメージの根幹を形作っているのは否めないでしょう。

『一千一秒物語』には、その後の足穂の全てが含まれていると言われますが、この『天体嗜好症』も、タルホ世界を存分に展開して見せてくれる、まさに「イナガキタルホのABC」。

タイトルページ。2色刷りのプレーンな表情がかっちりした印象。

表題からも分かるように、本書には足穂の天文趣味が色濃く出ていますが、それは個々の作品名にも反映されています。

掌編「天文台」の一節。

奥付より。このころの足穂は、著者検印にガス燈スタンプを使用してたんですね。なんだかカッコいい。

★

さて、足穂が自著を捧げられて喜ぶだろうか?

…という疑問もあるでしょうが、実は喜ぶのです。その話はまた次回。

(この項つづく)

求ム、『天体嗜好症』…タルホからの便り ― 2010年10月27日 06時39分57秒

(一昨日のつづき)

足穂がなぜ『天体嗜好症』を捧げられて喜ぶかと言えば、彼自身、それを必要とした時期があるからです。

★

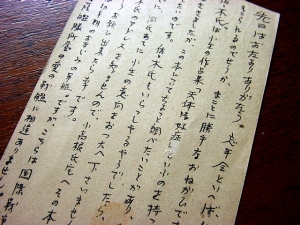

手元に1枚の葉書があります。

「先日はおたよりありがたう。忘年会といへば、佐々木氏もこられるのでせうか、まことに勝手なおねがひですが、佐々木氏には小生の作品集「天体嗜好症」といふのを持ってをられるとききましたが、この本についてちょっと調べたいことがあり、数週間お借りしたいのです。佐々木氏もいらっしゃるやうでしたら、どうかおついでに、同氏あてに小生の意向をおつたへ下さいませんか。(後略)」

昭和29年12月1日付で、足穂が友人の小高根二郎(1911-1990)に宛てたものです。

佐々木氏というのが誰のことなのか、今ちょっと分かりませんが、小高根は詩人/評伝作家で、足穂の『東京遁走曲』の記述によれば、化繊メーカーに勤める企業人でもありました。戦後、東京を遁れて京都で新生活を送ることになった足穂の面倒を何くれとなく見た、情誼に厚い人でもあります。

この『東京遁走曲』という回想記は、昭和30年に発表されているのですが、そこには『天体嗜好症』のエピソードが出てきます。

「ずっと前、春陽堂から『天体嗜好症』を出版した時、私は口絵写真として手ずから切紙細工で四箇の小さな舞台面を作って、これらを別々に版にしてならべてくれるように頼んだ。ところが面倒だったのか、みんないっしょに一枚の写真版にして、おまけに不明瞭だというのでそれぞれに修正が加えられた。これで立体感を出そうとの意図が根底からくずされてしまったのである。」(『東京遁走曲』)

他愛ないといえば他愛ない記述ですが、前後の文章を読むと、『天体嗜好症』出版当時のことをふり返り、その後の自著の出版事情にいろいろ思いをはせているようでもあります。で、タイミングからすると、上の葉書はまさに『東京遁走曲』執筆の材料として、『天体嗜好症』を借覧したいという意図ではなかったかと思います。当時の彼には、そうする内的必然性があったのでしょう。

★

というわけで、先日のお供えは、昭和29年(1954)当時の足穂にぜひ届けたいものなのでした。届ける手段は…ウーン…強力な思念の力?

(足穂が憤懣をもらした『天体嗜好症』口絵。ガス灯スタンプの元はこれですね。)

天体嗜好症患者は木枯らしと共につどう ― 2010年10月28日 22時20分55秒

「天体嗜好症」という一種の病には、「ウラノイア Uranoia」という英名が付いています。もちろんいずれも足穂の造語です。“そういえば、これについては前にも書いたぞ…”と思って探したら、以下の記事でした。

どうもこの病気は少年が罹りやすいようですね。

でも女性だからといって決して安心はできません。現にSAYAさん、とこさんという二人の女性によって、近々「URANOIA」というイベントが開かれると聞きました。

■ルーチカカフェ#10 URANOIA

~SFとお伽噺のあわいを漂う、ルーチカが紡ぐ不思議な宙(そら)の物語~

★イベントページ http://www.cafesaya.net/event/698

★日時 2010年11月6、7日(土、日)12:30~18:00

★場所 cafeSAYA(最寄駅 JR京浜東北線 東十条駅)

map http://www.cafesaya.net/access

(↑URANOIA DMより)

URANOIAという名称の催しがあるというだけでも、何とも素敵な思いにとらわれますが、ただ本当の天体嗜好症患者が跋扈するのは、イベントが店じまいした後からですね。それとも密かに第2部がある、とか。

星の夜会へ ― 2010年10月29日 19時21分00秒

明日は日本ハーシェル協会の年会。

そして夜には、いっぷう変わった星の集いが催されます。

気分はちょうど上の絵葉書のようなイメージ。

★

白いパレスを照らすガス燈の明かり。

その下に佇む黒服の男たち。

上空には満天の星と、2本の尾を曳いた大彗星。

森閑とした、そしてちょっと謎めいた光景ですね。

何かドラマがこれから始まりそうな…

★

画像は1904年の消印のあるペルーの絵葉書です。

キャプションによれば、1901年3月11日午後7時、リマでの情景。

この彗星は1901年4月に近日点を通過し、「1901年のグレートコメット」または「ヴィスカラ彗星」という名前で呼ばれます。ただ、南半球で鮮やかに見えた分、北半球ではあまり馴染みがない存在のようで、その辺もちょっと謎っぽい感じです。

★

それにしても気になるのは迫りくる台風。

いずれにしても、明日はただならぬ宵になりそうな予感がします。

そして夜には、いっぷう変わった星の集いが催されます。

気分はちょうど上の絵葉書のようなイメージ。

★

白いパレスを照らすガス燈の明かり。

その下に佇む黒服の男たち。

上空には満天の星と、2本の尾を曳いた大彗星。

森閑とした、そしてちょっと謎めいた光景ですね。

何かドラマがこれから始まりそうな…

★

画像は1904年の消印のあるペルーの絵葉書です。

キャプションによれば、1901年3月11日午後7時、リマでの情景。

この彗星は1901年4月に近日点を通過し、「1901年のグレートコメット」または「ヴィスカラ彗星」という名前で呼ばれます。ただ、南半球で鮮やかに見えた分、北半球ではあまり馴染みがない存在のようで、その辺もちょっと謎っぽい感じです。

★

それにしても気になるのは迫りくる台風。

いずれにしても、明日はただならぬ宵になりそうな予感がします。

つくばで目にしたもの…銀河の三角標 ― 2010年10月31日 21時12分52秒

日本ハーシェル協会の年会と、それに続く「夜会」が行われたのは、つくば市でした。

私にとっては、初めてのつくば訪問です。「科学のまち」だけあって、いろいろ見所も多いわけですが、そんな中「おお!」と思ったのは下のものでした。

私にとっては、初めてのつくば訪問です。「科学のまち」だけあって、いろいろ見所も多いわけですが、そんな中「おお!」と思ったのは下のものでした。

国土地理院「地図と測量の科学館」で目にした、昔の三角標(高覘標)の模型です。

(説明板の記述を、記事の末尾に転記しておきます。)

(説明板の記述を、記事の末尾に転記しておきます。)

なぜ三角標にそれほど心打たれたかといえば、これを見た瞬間、『銀河鉄道の夜』の「六、銀河ステーション」にある次のシーンが直ちに浮んだからです。

■ □

そのきれいな水は、ガラスよりも水素よりもすきとおって、

ときどき眼の加減か、ちらちら紫いろのこまかな波をたてたり、

虹のようにぎらっと光ったりしながら、声もなくどんどん流れて行き、

野原にはあっちにもこっちにも、燐光の三角標が、うつくしく立って

いたのです。遠いものは小さく、近いものは大きく、遠いものは

橙や黄いろではっきりし、近いものは青白く少しかすんで、

或いは三角形、或いは四辺形、あるいは電(いなずま)や鎖の形、

さまざまにならんで、野原いっぱい光っているのでした。

ジョバンニは、まるでどきどきして、頭をやけに振りました。

するとほんとうに、そのきれいな野原中の青や橙や、いろいろ

かがやく三角標も、てんでに息をつくように、ちらちらゆれたり

顫(ふる)えたりしました。

(…中略…)

「ああ、りんどうの花が咲いている。もうすっかり秋だねえ。」

カムパネルラが、窓の外を指さして云いました。線路のへりになった

みじかい芝草の中に、月長石ででも刻まれたような、すばらしい

紫のりんどうの花が咲いていました。

「ぼく、飛び下りて、あいつをとって、また飛び乗ってみせようか。」

ジョバンニは胸を躍らせて云いました。

「もうだめだ。あんなにうしろへ行ってしまったから。」

カムパネルラが、そう云ってしまうかしまわないうち、次のりんどうの

花が、いっぱいに光って過ぎて行きました。

と思ったら、もう次から次から、たくさんのきいろな底をもった

りんどうの花のコップが、湧くように、雨のように、眼の前を通り、

三角標の列は、けむるように燃えるように、いよいよ光って立ったのです。

□ ■

かなしいまでに美しく、透明なイメージを綴った、「銀河鉄道の夜」の中でも指折りの名シーンです。その中に繰り返し出てくる「三角標」とは、こういう姿形のものだったわけですね。

さらにミュージアムの庭に目をやると、そこには降りしきる雨の中、実物大の三角標がすっくと立っていました。雨粒をまとった木々をバックにしたその姿が、私の心眼には、青く、ぼうと光って見えたのは言うまでもありません。

★

『銀鉄』気分を引きずりつつ、おまけの画像を載せておきます。

18世紀にカッシーニが製作した天球儀のレプリカ(同館)。

以下は、「地図と測量の科学館」の後で訪れた、産業技術総合研究所「地質標本館」で見た、「星の石」トリオ。

まずは銀星石。

そして天青石と…

【付記:高覘標の解説】

「高覘標(懸柱式高測標)(こうてんぴょう/けんちゅうしきこうそくひょう)

1881年(明治14年)から始まった一等三角測量は、約40km離れた三角点間を

測る必要から『高覘標』というやぐらをたてました。

高覘標は懸柱測器架(けんちゅうそっきか)と懸柱方錐形覘標(けんちゅう

ほうすいけいてんぴょう)の2つのやぐらからできています。

懸柱測器架は、経緯儀(角度を測る測量器械)をのせるためのやぐらで、

懸柱方錐形覘標は、観測者が乗るためのやぐらです。

この2つのやぐらは、観測者がその上を移動しても経緯儀が倒れないよう、

互に接触しない構造になっています。

やぐらの上部にある心柱は、相手方の一等三角点から角度を測るときの

目標になります。また、覆板と呼ばれる板には、相手方から見えやすいように

白や黒のペンキを塗ります。白い覆板は晴れた日に目立ち、黒い覆板は曇り

の日に見えやすいからです。

なお、今の測量においては、このようなやぐらを立てることはありません。」

最近のコメント