1899年の彗星騒動(後編) ― 2025年10月05日 09時06分11秒

検索すると、さっそく次のような記事が見つかりました。

1899年の彗星騒動は、米ウィスコンシン州マニトワックの町の理髪師が、「10月13日、彗星が地球にぶつかって、俺たちゃ木っ端みじんだぞ!」と、事あるごとに吹聴したおかげで、アメリカの一角でもパニックを引き起こしましたが、そこに「いや、衝突は10月13日ではなく、11月13日だ」と主張する、Rudolph Falf 教授という人が登場します。

「However, another man, an astronomy professor, Rudolph Falf, believed the true date was Nov. 13, 1899. He professed that “We all go up in smoke on November 13th, when the comet Temple hits the Earth.”」

ただし、ここでは”テンペル”ではなく”テンプル”彗星となっていて、何となく誤伝混じりっぽい感じがします。果せるかな、Falf 教授の名は実際には Falb であり、彗星の方は、19世紀に核が分裂して消滅したビエラ彗星(Biela’s Comet)が正解らしく、英語版Wikipediaには、既に関連の記述がありました。

■Rudolf Falb

■Biela's Comet

(該当記述はこちら、「注16」が付いた一文です。原典として挙がっているのは、Fyfe, Herbert C. (1900). "How Will the World End?". Pearson's Magazine. 10 (55): 85–94.)

★

(Rudolf Falb、1838-1903)

それにしてもファルプの伝を見ると、彼はなかなか興味深い人です。

粉屋の息子に生まれた彼は、修道院に入り、いったんカトリックの司祭になったものの、その後プロテスタントに改宗。この辺もちょっと不思議な感じがしますが、貴族の家庭教師をして小金をためた彼は、改めて大学に入りなおして、物理学や天文学、地質学を学びます。

かといって、彼はそのまま学界に入ることもなく、その才はもっぱらポピュラー・サイエンスの分野で発揮されました。特に彼の唱えた「月・太陽洪水説」(The lunisolar flood theory)――地震の主因は天体が地球に及ぼす潮汐力であり、月と太陽の相対的位置関係から、地震の発生を予知できるとする説――は、当時かなり人気を博した由。

さらに1883年から88年にかけて、インカ文明に関する著書を出版し、南米先住民の言語こそ「人類の原初言語」であり、それをセム語族と関連付けて新たな論争を巻き起こした…とWikipediaは説きます。この辺は、いかにも奇説めいた感じです。

そして「晩年」の項。

「脊髄麻痺性の疾患に次第に侵されながら、ファルプは1888年以降も「Critical Day」〔地震発生の要注意日〕のカレンダーの出版や、洪水神話や氷河期論を含むさらに奇抜さを増す著作の出版を続けた。その後15年間、妻と5人の子供と共に、ますます厳しい経済状況の中、彼はベルリン、故郷のオプダッハ、ライプツィヒを転々とし、最終的に再びベルリンに戻った。ルドルフ・ファルプは1903年、65歳でベルリンで没した。」

少なからず鬼気迫るものを感じます。ファルプはまさに一代の奇人です。

1899年の彗星衝突説は、この苦しい時期に唱えたもので、もちろん学界からはまともに相手にされなかったでしょうが、それでもアメリカの理髪師や、同じく脊椎カリエスで病に臥せっていた日本の俳人の心胆を寒からしめる程度の効果は発揮したわけです。

(この項、別の話題に転じつつ続く)

1899年の彗星騒動(前編) ― 2025年10月04日 14時57分29秒

高知市の寺田寅彦記念館友の会が発行している会誌 『槲(かしわ)』。

最新の第104号(令和7年9月刊)をご恵送いただきました。

冒頭に掲載された寅彦の随筆「新星―「小さな出来事」より」(大正9/1920)は、寅彦が長男に星を眺めることを手ほどきする内容で、短い中にも、彼が幼き人の興味をどう引き出そうとしたかが分かり、興味深かったです。

そしてもう一篇、さらに興味深い記事を拝見しました。

野村学氏による「寅彦と子規と彗星地球衝突説」という論考です。

要旨を述べると、明治32年(1899)、俳誌『ホトトギス』10月号に、正岡子規は「星」という随筆を寄せているのですが、その中で子規は、同年11月に彗星と地球が衝突するという説をめぐって「ある人」と問答をしたと述べています。幾分不安げな子規に対して「ある人」は、「世界中の大砲を一斉に放てば彗星は粉微塵になって消えるし、世界中の火薬弾丸が尽きて、当分は戦争のない太平の世になるだろう…」と気焔を上げて、子規を安堵させたのですが、この「ある人」こそ、同年9月に子規庵を初訪問した寺田寅彦その人ではなかろうか…というものです。

野村氏はこれを「ひとつの仮説」として提案されていますが、甚だ魅力的な説だと思いました。

★

野村氏の尻馬に乗る形になりますが、ここに出てくる「彗星地球衝突説」について、純然たるこたつ記事ですが、以下にメモ書きしておきます。

野村氏は、その内容から、最初は例のハレー彗星騒動(1910)を連想されましたが、年代が合わないため、しし座流星群の母天体であるテンペル・タットル彗星のことではないかと推測されました。1899年はちょうどその回帰年に当ります。

同時代の資料を求めて、国会図書館のデジタルライブラリーで検索すると、関連する記事がいくつか見つかりますが、たとえば 『工業雑誌』 第7巻第132号(明治30/1897年9月22日発行)の雑報欄(「漫録」)に、以下のような記事が出てきます。

句読点を補い、一部用字を変更して転記してみます。

●恐るべき生類殲滅の説

地球上の生類は尽く殲滅すべし、而も其は明後年なりとは心細き限りと云はざるべからず。即ち其説の起りは、近頃墺国〔オーストリア〕維那〔ウィーン〕のファルブ教授、来る1899年11月13日を以て我地球は彗星と衝突すべし、地球は激動に堪へて能く其存在を保つと雖も、有毒瓦斯に触れて生類は悉く殲滅すべし云々との事を唱えへ出したるにあり。

地球上の生類は尽く殲滅すべし、而も其は明後年なりとは心細き限りと云はざるべからず。即ち其説の起りは、近頃墺国〔オーストリア〕維那〔ウィーン〕のファルブ教授、来る1899年11月13日を以て我地球は彗星と衝突すべし、地球は激動に堪へて能く其存在を保つと雖も、有毒瓦斯に触れて生類は悉く殲滅すべし云々との事を唱えへ出したるにあり。

雑報欄のちょい記事ですから、書き手もあまり真面目に受け止めていたとは思えませんが、それでも彗星の有毒ガスによって生物が絶滅するという、1910年のハレー彗星騒動の先蹤めいた「予言」によって、一部の人々はだいぶ不安になっていたようです。

子規と寅彦と彗星については、野村氏の仮説の紹介にとどめ、ここでは上記引用中に登場する「ファルブ教授」について追ってみます。

(この項つづく)

プラハの3人の男 ― 2025年09月13日 16時20分59秒

9月4日の記事で、チェコのプラネタリウムのハットピンを載せましたが、そのときチェコの「天文小間物」と同時に、「天文荒物」のことも思い浮かべていました。

神聖ローマ帝国の首都プラハの一隅で、かつてあったであろう歴史ドラマ。

1960年代頃、プラハの「チェコスロバキア教職員組合中央出版」から出版された教育用掛図です。紙面サイズは94×63cmと、「天文荒物」と呼ばれる資格は十分。

キャプションは、「チェコの歴史画 第23、V・ストリーブルニー画 『ルドルフ2世とティコ・ブラーエ』」。

右手に立つのは、ディバイダを手に天球儀を指さしながら宇宙論を語るティコ・ブラーエ (1546—1601)、その話に耳を傾ける黒いローブ姿の人物は、ティコのパトロンだった神聖ローマ皇帝ルドルフ2世 (1552—1612)です。

ティコがルドルフに仕えるようになったのは、最晩年の1599年で、ティコはその2年後に死去していますから、二人の関係は驚くほど短かったわけですが、この絵では両者の風貌を似せることで、その親密さを表現しているのかもしれません。

★

そしてもう一人注目すべき人物が、ふたりの間に亡霊のように立つ男。

タイトル中には一切言及がありませんが、画面のちょうど中央に描かれた彼こそ、この絵の隠れた主題であり、言うまでもなくヨハネス・ケプラー(1571—1630)その人だろうと思います。ティコやルドルフと比べて相対的に若い彼は、ここでは無髯の男として描かれていますが、細身の黒衣を着こなした姿は、肖像画でおなじみの姿そのままです。彼は、窓際で星明かりに照らされ、師匠ティコよりも一層「星の世界に近い男」であることが暗示されているようでもあります。

ケプラーは師匠の後任としてルドルフ2世に仕え、1612年にルドルフが死去するまでプラハにとどまりました。

ケプラーには「師匠の観測データを簒奪した男」という悪い風聞がつきまとい、あろうことか、生前から師匠毒殺疑惑までささやかれていましたから、この1枚の絵は科学史の一場面であると同時に、そうした複雑な人間模様を描いたものとして、教室で先生が絵解きをする際も、「ここから先は先生の想像だけどね…」と、生徒たちの注意を引き付けながら、思い入れたっぷりに語って聞かせる光景が、チェコスロバキアのあちこちであったんじゃないでしょうか。

★

この絵は直接チェコの人から購入しましたが、その後、ニューヨークの George Glazer Gallery で、同じ絵が売られているのを目にしました。グレイザー氏による解説から、絵の作者に関する部分を引用させていただきます。

「ウラジーミル・ストリーブルニー〔Vladimír Stříbrný, 1905—1970〕は、アカデミックで写実的なスタイルで風俗画、静物画、肖像画、裸婦像を描いたチェコの画家です。彼はプラハ美術アカデミーで学びました。プラハのトピッチ・サロンで個展を開催し、1940年代から50年代にかけて、当時のチェコスロバキア(現在のチェコ共和国)で定期的に展覧会を開催しました。プラハ美術家連合の活動的な会員でもありました。」

グレイザー氏は、この戦後に刷られたポスターにかなり心を動かされたらしく、4年前に見たときは、実に2,500ドルの値札をつけていました。まあ、さっき見たら【LINK】、900ドルに値下げされていましたけれど、それでもかなりの高評価です。もちろん私が払った代価はそのはるか手前で、グレイザー氏の値付けだったら購入する気にはならなかったでしょうが、この辺は各自の価値観のしからしむるところで、そこに買い物の妙味もあります。

鋼の人、ジョージ・エアリーの面影 ― 2025年08月20日 18時15分53秒

前回、『ビクトリア時代のアマチュア天文家』の最終章で、ジョドレルバンクのことを意識した…ということを書きました。

今考えるとちょっと変な気がするんですが、そのときの自分は、まだイギリスのアマチュア天文史に無知でしたから、どうすればその全体像に迫れるかを考えた末に、本の最初と最後に出てくる人物の肉筆書簡を手に入れることを思い立ちました。「From A to Z」の「A」と「Z」の肉声を聞けば、その途中の声をすべて聞いたに等しい…という、少なからず呪術めいた思考に囚われていたわけです。

その計画はただちに実行に移され、私の手元には2通の手紙が届きました。

今、記録を見ると、2通を購入したのは、ともに2003年4月のことです。

★

その「A to Z」の「A」は、第7代グリニッジ天文台長・兼・王室天文官のジョージ・エアリー(Sir George Biddell Airy、1801- 1892)で、「Z」は言うまでもなくバーナード・ラヴェルです。

エアリーは、徹底したプロの天文学者ですが、その彼が『ビクトリア時代のアマチュア天文家』の冒頭に登場しているのは、そのプロフェッショナリズムと対比したとき、イギリス天文学の著しい特徴、すなわち生活の糧とは無縁のところで天文活動を営んだアマチュア天文家たちが、それをリードしたという事実が、より鮮明になるからです。

そしてバーナード・ラヴェルも、完全にプロの天文学者ですから、結局、その二人の書簡を手にしたところで、イギリスのアマチュア天文史に迫れるはずもなく、無知とは恐ろしいものだと思いますが、当時の自分の行動力だけは、なかなか侮れません。

★

ともあれ、エアリーはグリニッジ天文台の改革を、鋼の意志で進めた立役者であり、一代の傑物と呼ぶに足る人物です。天文マニアの方であれば、「エアリーディスク」(※)にその名を残す人として、思い当たるでしょう。

ここで、ことの順序として、エアリーの手紙を先に見てみます。

「王立グリニッジ天文台 1839年3月26日」で始まる文面を文字起こしすると、

「An account of the experiments on Iron Ships alluded to in your letter of the 25th would occupy me for several hours. I need not point out to you that it is quite impossible for me to give this time to each individual interested in the subject. I am at present preparing an account for the Royal Society, but I cannot say when it will be completed.

I am, Sir, Your obedient servant, G B Airy」

I am, Sir, Your obedient servant, G B Airy」

と読めます。

「拝啓 貴殿の25日付書簡で言及された鉄製船舶に関する実験についてご説明するには、数時間を要することでしょう。このテーマに関心を持つ方々それぞれに、それだけの時間を割くことが不可能なことは、申すまでもありません。 現在、王立協会への報告に向けて準備中ですが、完成時期は未定です。 貴殿の忠実な僕、G・B・エアリー」

文は人なり。その後、19世紀の天文学者の書簡をいくつか手にしましたが、エアリーの文字は非常に几帳面、かつ丁寧で、現代の我々にも読みやすいです。他の人だと、大抵は眉間にしわを寄せて、判じ物のように読むことが多いですが、これはいわば楷書の筆記体ですね。

(エアリーのサイン)

ただし、内容はきわめて事務的で素っ気ない。

しかし素っ気ないけれども、手紙を貰ったらすぐに返事を書く律義さ。

そう、やっぱり「文は人なり」で、この一通の手紙にも、エアリーの人柄はよく表れています。

(Sir George Biddell Airy、1801- 1892)

★

ところで、なぜここに「鉄製船舶」が出てくるかですが、AIに聞くとたちどころに以下のことを教えてくれました。

「王立天文官ジョージ・ビデル・エアリーは、鉄船の磁気コンパスに関する研究で知られています。 彼は鉄船が引き起こす擾乱を調査し、コンパスの偏差を修正する方法を開発しました。 彼の研究は、当時普及しつつあった鉄船の安全な航行に極めて重要な役割を果たしました。」

なるほど、グリニッジは海事も司っていましたから、これは重要な研究です。

その実験に関する説明は、王立協会のサイト【LINK】に当たると、彼の1839年の報文、「Account of experiments on iron-built ships, instituted for the purpose of discovering a correction for the deviation of the compass produced by the iron of the ships(船舶の鉄が引き起こすコンパスの偏差を補正する方法を発見する目的で実施された鉄製船舶に関する実験報告)」として読むことができます(ただし、エアリーはこの前後にも同じテーマでいくつか論文を書いています)。

★

この手紙、購入後22年目にして初めてじっくり読んだのですが、購入した時は164年前の手紙だったものが、今では186年前の手紙になっている事実に思い当たり、時の流れの不思議さを感じます。

(用紙の透かし模様。見る人が見ると、これで製紙工房が分かるらしい)

-----------------------------------------

(※)光の回折により、理想的レンズであっても、点光源が点像を結ぶことは決してなく一定の円盤像になること――すなわち解像限界が存在することを、エアリーは数学的に示しました。その円盤像がエアリーディスクであり、その周囲を取り巻く光環像がエアリーリングです。

羊飼いの見た星 ― 2024年12月18日 11時14分06秒

前回の話題から横滑りして羊飼いの話。

今や一種の都市伝説といっていいのかもしれませんが、野尻抱影由来の「カルデアの羊飼い」をめぐる言説があります。今、われわれが使っている星座の起源は、古代カルデアの羊飼いが生み出したものだ…というのがそれです。

抱影の事実上の処女作である『星座巡礼』(1925)に、すでにそれは見られます。

(野尻抱影『星座巡礼』(第7版、1931)より)

「星座(Constellations) 〔…〕空を斯く初めて星座に区画したのは、天文学者では無くて、紀元前三千年にも遡る古代カルデアの羊飼です。彼等は長い夜々寂しい丘に羊の群を戍(まも)りながら、大空に移る星の位置で時刻を判断する習慣になってゐる中に、目ぼしい星を連ねて、其処に地上の動物や物の像(かたち)を空想し〔…〕」

これは欧米ではとうの昔に顧みられなくなった古風な考えらしいのですが、日本では抱影が自著で繰り返し書いたために、いまだに「準定説」として生き残っています。

この問題をめぐっては、竹迫忍氏の「古天文の部屋」【LINK】の一コンテンツとして、その詳細がまとめられており、私も大いに蒙を開かれました。以下が関連ページです。

■迷信「星座の起源・カルデア人羊飼い説」の成立と伝承

あらましを述べれば、抱影は「黄道12星座をはじめとする西洋星座の起源は、紀元前3000年頃、バビロニア(※)に住んだカルデア人の羊飼いたちが天に思い描いたもの」と説きましたが、ここには現代の通説と異なる点が多々あります(その一方で正しい点もあって、正誤がキメラ状になっています)。

まず正しい方を述べれば、星座の起源が紀元前3000年頃のバビロニアに遡るということ、また黄道12星座や高度な天文知識を有し、それをギリシャに伝えたのは、「新バビロニア王国(カルデア王国)」を興したカルデア人だったこと、そして彼らは本来遊牧の民だったという事実が挙げられます。

一方、事実と大いに異なるのは、そもそもカルデア王国ができたのはBC7世紀のことで、紀元前3000年のバビロニアとはまったく時代が異なるし、古代バビロニアの文明を興したのは「シュメール人」であって、カルデア人ではありません。それにシュメール人は灌漑農耕民であって、「羊飼い」ではありません。そしてまた古代バビロニアの段階では、まだ黄道12星座のシステムは存在しませんでした。

こうした事実と事実誤認のごたまぜ状態が抱影説だ…ということになりますが、これは抱影の創案というよりも、抱影の目に触れ、手にした資料が、新しいメソポタミア学によるアップデート前のものだったからのようです。

★

それにしても、抱影の誤りが明瞭に指摘されても、依然として世間に「カルデアの羊飼い」が流布しているのはなぜでしょう? たぶん根本的な問題は、平均的日本人にとって、オリエンタル世界はヨーロッパ以上に遠い世界だからでしょう。つまり、「カルデアもシュメールもおんなじようなもんでしょ?そう目くじらを立てなくてもいいじゃない」…というふうになりがちだからだと思います。

たとえて言うならば、平安時代のドラマに裃を着た人が出てきたら、我々は直ちにおかしいと思うでしょうが、欧米の人には、そのおかしさが伝わらない…みたいなものかもしれません。

その点では、私も抱影を責める資格は全くないのですが、それでも過ちは過ちとして認め、より正しいことを語るにしくはありません。

----------------------------------------------

(※注)バビロニアといい、メソポタミアといい、何が違うんだろう?というぐらい私自身知識が乏しいのですが、ウィキペディア曰く、地方名でいうと下のような区分になるんだそうです。さらにここに「民族名」や「王朝名」が覆いかぶさってくるので一層ややこしいですが、少なくとも地理的にはこうなるらしい。

「日時計」とケプラーの第二法則 ― 2024年12月14日 11時04分58秒

今週は身辺が沸騰して、どうにも身動きができませんでした。

しかもひどいことに、来週もそれは続くのです。

まあ、他人の苦労話はつまらないもので、私も他の人が「大変だ」と言うのを聞くと、「そんなもの、シベリア抑留の苦労に比べれば、苦労のうちには入らん」とうそぶいたりするのですが、しかし自分の身にそれがふりかかるとやっぱり心が乱れて、救いを求める声を上げたくなります。

主よ、我に仇(あだ)する者のいかに蔓延(はびこ)れるや

我にさからひて起こり立つ者多し

主よ、願はくは起きたまへ

わが神よ、われを救ひたまへ

なんぢ曩(さき)にわがすべての仇の頬骨(つらぼね)をうち

悪しき者の歯を折りたまへ (詩編第三篇より抜粋)

我にさからひて起こり立つ者多し

主よ、願はくは起きたまへ

わが神よ、われを救ひたまへ

なんぢ曩(さき)にわがすべての仇の頬骨(つらぼね)をうち

悪しき者の歯を折りたまへ (詩編第三篇より抜粋)

しばらくは神の袂にすがり、頑張るしかありません。

そんな日々の中で、今日はやっと一日のんびりできます。

★

さて、コメタリウムの話を唐突にしたのですが、あれは直前に読んだネット記事からの連想が働いていました。

■Meridian Line of Basilica di San Petronio/Bologna, Italy

イタリア、ボローニャ/サン・ ペトロニオ聖堂の子午線

イタリア、ボローニャ/サン・ ペトロニオ聖堂の子午線

記事によると、このボローニャ最大の教会の床には、67メートルに及ぶ長々とした線が引かれており、それを作ったのは、当時イタリアのボローニャ大学で天文学を講じたジョヴァンニ・ドメニコ・カッシーニ(Giovanni Domenico Cassini、1625-1712)で、1655年のことだそうです。カッシーニは、その後パリ天文台に転じて、子孫は代々天文学者として活躍しましたが、ジョバンニ(フランス名はJean-Dominique Cassini)はその初代で、土星の環の「カッシーニの間隙」の発見者として知られます。

で、この線が正確に南北を指す「子午線 meridian line」と呼ばれるのはいいとして、記事はこれを「日時計 sundial」とも呼んでいます。「え?子午線が日時計?」と思いながら先を読むと、下のように書かれていました。

「左の通路の上にある 4 番目の天井の小さな穴から、毎日正午ごろに太陽の像が下の子午線に投影されます。太陽の像の位置は年間を通じて変化し、冬は教会の北端近くに、夏は教会の南側近くに現れます。

この子午線を使って、カッシーニは太陽の位置と相対的な大きさを測定することができました。これらの測定により、彼は太陽の周りを回る地球の軌道が楕円形であると判断しました。さらに、彼は地球の動きが太陽に近いときには速く、遠いときには遅くなることを実証し、太陽系の物体の軌道を説明する3つの法則の1つである ケプラーの第二法則の初めての観測的証拠を提供しました。

現在、この子午線は英語で「日時計」と呼ばれることが多く、教会内で人気の名所となっています。大理石の床に刻まれた目印は、一年のさまざまな日や月における太陽の予想位置を示しており、さらに太陽が通過する星座や、春分・夏至・冬至の太陽の位置を示す目印もあります。訪れるのに最も人気の高い時間は正午近くで、人々は太陽の姿が現れるのを待ちながら集まります。」

この子午線を使って、カッシーニは太陽の位置と相対的な大きさを測定することができました。これらの測定により、彼は太陽の周りを回る地球の軌道が楕円形であると判断しました。さらに、彼は地球の動きが太陽に近いときには速く、遠いときには遅くなることを実証し、太陽系の物体の軌道を説明する3つの法則の1つである ケプラーの第二法則の初めての観測的証拠を提供しました。

現在、この子午線は英語で「日時計」と呼ばれることが多く、教会内で人気の名所となっています。大理石の床に刻まれた目印は、一年のさまざまな日や月における太陽の予想位置を示しており、さらに太陽が通過する星座や、春分・夏至・冬至の太陽の位置を示す目印もあります。訪れるのに最も人気の高い時間は正午近くで、人々は太陽の姿が現れるのを待ちながら集まります。」

なるほど、「日時計」といっても、時刻を知るためのものではなくて、南中時の太陽位置の季節変化を知るための装置ということですね。そして、それを厳密に測定すれば、太陽の年周運動の不等性、およびケプラーの第二法則が地球でも成り立つことが実証されるわけです。(その意味では「ひどけい」よりも「ひごよみ」のほうがしっくりきますが、それもひっくるめて、英語では「sundial」と呼ぶのでしょう。それに、<地方時+視太陽時による正午決定装置>という意味では、やっぱり「ひどけい」なのかもしれません。)

★

ただ、上の説明を聞かされても、今一つ具体的な姿がイメージできませんでした。

でも、あれこれ検索しているうちに、これと類似の装置がパリにもあることを知りました。

それはパリの「サン・シュルピス教会」の日時計で、英語版wikipediaにその説明があります。

(上記ページより)

これを読んで、ようやくボローニャの件も得心がいきました。

ちなみに、このサン・シュルピスの子午線は、映画「ダ・ヴィンチ・コード」で「ローズライン」、すなわちイギリスのグリニッジと「国際本初子午線」の座を争ったパリを通る子午線の一部として登場し、何か謎めいた古代の秘儀の伝統を引くものみたいな説明がありましたが、これは仮構で、この子午線はローズラインとは無関係だし、かつて異教の寺院がここにあった事実もないと、教会内には掲示されている由。

江戸の星形を追う…アンサー篇 ― 2024年11月08日 18時44分12秒

まさに打てば響く。

昨日の記事の末尾で、「こうして書いておけば、きっと今後の展開もある」と書いたのが、こうも早い展開を見せるとは!こういうのを「啐啄の機(そったくのき)」というのかもしれません。

★

「江戸の星形」については、すでに詳しい論考があることを、コメント欄でS.Uさんに教えていただきました。

■中村 士・荻原哲夫

「高橋景保が描いた星図とその系統」

国立天文台報 第8巻(2005)、pp.85-110.

「高橋景保が描いた星図とその系統」

国立天文台報 第8巻(2005)、pp.85-110.

大雑把にいうと、日本の江戸時代に流布した星図には2系統あり、1つは東アジアで独自に発展し、李氏朝鮮の『天象列次分野之図』の流れを汲む星図、もう1つはイエズス会宣教師が中国にもちこんだ西洋星図や星表が彼の地で漢訳され、日本に輸入された結果、生まれた星図です。

中村・荻原の両氏は、前者を「韓国系星図」、後者を「中国系星図」と呼んでいます。シンプルに、それぞれ「東洋系星図」、「西洋系星図」と呼んでもいいのかもしれませんが、ただ、ここでいう「西洋系星図」に描かれているのは、西洋星座(ex. オリオン座)ではなくて、やっぱり東洋星座(ex. 参宿)なので、無用な誤解を避けるため、ここは原著者に従って「韓国系」「中国系」と呼ぶことにしましょう。

ここで、「両方とも東洋星座を図示してるんだったら、「韓国系」と「中国系」は何が違うの?」と思われるかもしれません。その最大の違いは、「韓国系」は、星の位置情報のみが小円で表示されているのに対し、「中国系」は位置情報のみならず、星の明るさ(等級)の違いに関する情報が表現されていることです。そして問題の星形は、ここで登場するのです。

(中村・荻原の上掲論文(p.102)より転載。等級差の表示記号を両氏は「星等記号」と呼んでいます)

江戸の古星図に関して、私の目にはこれまで「韓国系」だけが見えていて、「中国系」の存在が欠落していた…というのが私の敗因なのでした。しかし、「中国系」の星図は、決して孤立例・散発例などではありません。上記論文はその作例として、高橋景保の『星座の図』(享和2年(1802))や、伊能忠誨(ただのり)の『恒星全図』、『赤道北恒星図』、『赤道南恒星圖』のような肉筆作品、さらには石坂常堅の『方円星図』(文政9(1826))や、足立信順の『中星儀』(文政7年(1824))(※)のような版本も挙げています。

この論文を読んで学んだことを、自分の関心に沿って整理すれば

① 江戸時代も後期に入ると、確かに『星形の星』が存在した

② その起源は、中国経由でもたらされた西洋由来の星の等級記号らしい

③ それは孤立例・散発例ではなく、一定の広がりをもって使用されており、もっぱらプロユースの星図上において使われた

② その起源は、中国経由でもたらされた西洋由来の星の等級記号らしい

③ それは孤立例・散発例ではなく、一定の広がりをもって使用されており、もっぱらプロユースの星図上において使われた

…ということになろうかと思います。

★

「江戸の星形」に関して残された問題は、この「星形の星」が江戸時代の人にどれだけのリアリティをもって受け止められたか、つまり星の等級を識別するための、便宜的な記号という以上に、「なるほど、星を虚心に眺めれば、小円よりも、こういうトゲトゲした形の方が実際に近いよなあ…」と思ったかどうかです。

まあ、本当のことは、タイムマシンで当時の人に聞かないと分からないのですが、こういう「星形の星」が星図の世界を飛び出して、たとえば歌川広景の「江戸名所道戯尽三十六 浅草駒形堂」【参考LINK/リンク先ページの作例⑤】や、歌川国貞の「日月星昼夜織分」【天牛書店さんの商品ページにリンク】のような浮世絵にも顔を出しているところを見ると、ある程度の――全幅のとは言いませんが――リアリティを喚起したんじゃないかなあ…と想像します。

(※)中星儀については、以下に図入りで詳細な解説があります

江戸の星形を追う ― 2024年11月07日 05時29分46秒

うーむ、トランプ氏か…。世の中の真理は昔から「曰く、不可解」と決まっていて、そう呟きながら華厳の滝へ身を投げる人が後を絶ちませんが、今回もその思いを新たにしました。まこと人の心は予測が難しいです。

楳図かずおさんも亡くなってしまったし、何だかこんなことを書いていても実りがない気もしますけれど、しかし今は書くことが即ち前に進むことだ…と信じるしかありません。

★

忘れないうちにメモ。

昨年7月、日本で星を星形(★)で描くようになったのはいつからか?ということを話題にしました。

■星形の話(前編)…晴明判と陸軍星

■星形の話(後編)…放射する光

それはおそらくは近代以降のことで、近世以前は、「日本の星の絵は円(circle)や小円(dot)ばかりで、光条を伴う作例は未だ見たことがありません」と、自分は<後編>で書きました。

確かに上の記事を書いたときは、その例を見たことがなかったのですが、先日、天文方の彗星観測の話題を書いたとき、大崎正次氏の『近世日本天文史料』をパラパラやっていて、次のような図に出くわしました。

描かれているのは、まさに先日話題にしたのと同じ「1811年(文化8年)の大彗星」ですが、注目すべきはその脇の「太陽守」(おおぐま座χ星)と北斗の一部である「天枢、天旋、天璣、天権、玉衡」で、いずれも見事な星形(+光条)をしています。

「これだ!これこそ江戸時代に星形が使われた実例だ!」と心が踊りました。

しかし、心を落ち着けて、図の出典を確認してみます。

『近世日本天文史料』には、『三際図説 竝 寛宝以来実測図説』(さんさいずせつ ならびに かんぽういらいじっそくずせつ)という本が出典だとあります。この書名で検索すると、それが東北大学附属図書館の「狩野文庫」に写本の形で存在することが分かり、しかも画像がネットで公開されているので【LINK】、内容をすぐに確認できます。

たしかに、そこに出てくるのは、『近世日本天文史料』と同じ図です。でも、その隣にまったく同じ図が、こちらは星形でなく小円で描かれている…というあたりから、何だかわけが分からなくなってきます。ここに同じ図が2つ載っている理由も書かれていないし、一体何がどうなっているのか?

さらに、こちらは同書所収の「明和六年(1769)彗星図」です。

拡大すると、なんだか花びらのような不思議な星が描かれています。これも星形のバリエーションなのでしょうか?

★

改めて考えると、この『三際図説』という本が、そもそもいつ成立したのか、本自体には年記がないので不明です。本の中には「三際集説」というタイトルの見開き2頁の文章が含まれていて、ここには寛延3年(1750)の日付けがあるのですが、

収録されている天体観測記録は、その後のものが大半であるのが不審です。

★

国書データベース【LINK】には、

著者 渡部/将南(Watanabe Shounan)

国書所在 【写】東北大岡本,東北大狩野(寛政以来実測図説を付す),旧彰考(一冊)(陰陽離地算験考・測記と合),伊能家

国書所在 【写】東北大岡本,東北大狩野(寛政以来実測図説を付す),旧彰考(一冊)(陰陽離地算験考・測記と合),伊能家

とあって、本書は東北大に2冊、旧彰考館に1冊、伊能家蔵書に1冊、計4冊が、いずれも写本の形で伝わっていることが分かります。このうち書写年代が分かるのは、東北大学が所蔵する別の1冊、すなわち「岡本文庫(和算関係文庫の一部)」中の一本で、これは明治19年の書写と、だいぶ時代が下ったものです【LINK】。そして著者・渡部将南については、ネットで検索しても、関連書籍を見てもまったく不明。

この明治19年の写本も、上のリンク先で内容を見ることができますが、先の写本とは内容に異同があり、記述が享和元年(1801)の幻日図までで、文化8年の彗星図は集録されていません。でも、他の図を見ると、上の明和6年の彗星図はもちろん、

いちばん古い日付けである、寛保2年(1742)の彗星図でも、

立派な星形が描かれています。ただし近代に入ってからの書写なので、これが本来の表現なのか、写し手の作為なのか、にわかに判断できません。

★

江戸時代にも「星形の星」はありそうだけれども、書誌の闇に紛れて、結局よく分らない…という次第で、ごちゃごちゃ書いたわりに、情報量の乏しい記事になりました。こういうのは写本研究者の方には、おなじみのシチュエーションなのかもしれませんが、素人にはわけの分からない世界で、まさに「不可解」です。

でも、こうして書いておけば、きっと今後の展開もあるでしょう。

【参考LINK】 東北大学附属図書館 主要特殊文庫紹介

江戸のコメットハンター(4) ― 2024年10月23日 07時49分34秒

『聞集録』については、以下で詳細な考察が行われています。

■田中正弘 「『聞集録』の編者と幕末の情報網」

「東京大学史料編纂所研究紀要」、10巻(2000)pp.59-86.

「東京大学史料編纂所研究紀要」、10巻(2000)pp.59-86.

私は最初、この論文を読めば必ずや何か見えてくるであろう…と予想して記事を書き始めたのですが、彗星の件と結びつけることは難しそうなので、とりあえず分かったことだけ記します。例によって竜頭蛇尾、羊頭狗肉の類です。

★

まず、この『聞集録』の編者ないし筆録者は、近江国の在地土豪の流れをくむ、六地蔵村(現栗東市六地蔵)の名望家、高岡九郎左衛門(諱は秀気、号は楳里)で、享和2年(1802)に生まれ、明治11年(1878)に数え年77歳で没した人です。

彼は豪農であり、同時に士分として川越藩・松平大和守家に召し抱えられ、同藩が近江に持っていた5千石の領地の差配をする小代官でもありました。

ただ、彼が近江の片田舎でずっと暮らしていたら、いくら名望家だ、小代官だといっても、幕末裏面史に触れるような数々の情報に接することは難しかったでしょう。しかし、彼の場合、約20年間、川越藩の京都藩邸に詰め、京都留守居役の下僚として働く機会がありました(その間、家のことは長男に任せていました)。

京都留守居役は、京都を舞台にした公武の政治折衝・儀典の現地責任者であり、その下で実務を担う高岡九郎左衛門には、同僚はもちろん、他家の家臣とも濃い付き合いがあり、その顔と交際範囲がものすごく広かった…というのが、彼の情報網を支えていたようです。

★

今回、田中氏の上記論文を読んで驚いたのは、幕末の情報統制があまりにも「パーパー」だったことです。人の口に戸は立てられぬといいますが、当時は私的な情報交換が非常に盛んで、一人が得た情報は「廻状」を回すことで、仲間内ですぐ共有されましたし、しかも通信の秘密も何もなくて、遠隔地とやりとりする幕吏の書簡なんかでも、途中でそれを盗み見た誰かが、これは重要だと思えばパッと写し取って、それをまた親しい人にこっそり知らせる…なんてことがまかり通っていました。まさに漏れ放題ですね。

また公家の家臣の中には、複数の大名家から扶持をもらっている者もおり、田中氏はそれを「情報提供への報酬」と推測していますが、こうなると現代の情報屋、タレコミ屋です。

『聞集録』は、安政5年に老中が大小目付、勘定奉行、勘定吟味役に対して発した指示書を写し取っており、そこには、「外交上の機密情報は、相手がたとえ譜代大名であっても漏らしてはならぬ」と書かれています。そんな指示を出さねばならぬほど、情報漏洩が日常茶飯だったのでしょう。だからこそ、武士としてはごく小身の高岡九郎左衛門のところにも、機密情報がいくらでも漏れて来たわけです。(驚くべきことに、『聞集録』には、米国総領事・ハリスと幕府との間で行われた、日米通商条約締結の事前交渉の生々しいやりとりといった、最重要機密と思える情報まで詳細に記録されています。)

★

ここで例の彗星の件に戻ります。

上のような次第とすれば、そもそもあの天文方の文書は、機密情報でもなんでもありませんから、どこでどう流出し、拡散しても不思議ではありません。ただし、『聞集録』の件に関していえば、高岡九郎左衛門が同時代情報の筆録を始めたのは、天保2年(1831)頃、さらに本格化したのは天保7年(1836)頃からなので、文化8年(1811)の彗星の記事は、リアルタイムの筆録ではありません(当時の九郎左衛門は。まだ数えで10歳に過ぎません)。実際に彗星が飛んでから30年ほど経て、どこかで入手した資料を写し取ったたもの…ということになります。

その情報源がどこかは不明というほかありませんが、京都に住む高岡の情報網に引っかかるぐらい、その情報が出回っていたのは確かです。

以下は一つのありうる仮説です。

彗星が飛んだ文化8年(1811)は、同時に天文方・高橋景保の提唱により、幕府の蘭書翻訳機関、「蛮書和解御用(ばんしょわげごよう)」が設立された年でもあり、景保はその責任者でした。蛮書和解御用は、当然長崎通詞と仕事上のつながりがありました。そして、高岡九郎左衛門の情報源の一人に、京都在住の楢林某という者がおり、彼は長崎通詞・楢林氏の縁戚と思われ、しばしば長崎在住の知人と文通し、長崎通詞の生の情報を得ていたことを、田中氏は指摘しています。そうした関係から、楢林某の手元に過去の彗星観測記録が残されていたとしても不思議ではありません。まあ、他にいくらでも情報ルートはあり得るので、これはあくまでも仮説であり、憶測です。

★

…というわけで、私の手元にある一枚の文書も、当時たびたび作成されたであろう写しの一枚ということになるのですが、出所が何も記されてないので、どこで誰が写したかは分かりません。ただ、その正確な作図や、几帳面な書字から、原本に非常に近い写しだろうと推測されるばかりです。

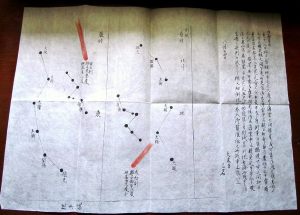

(連載(1)より再掲)

★

最後に、原文書の作成者・報告者である、「天文方三名」とは誰かを確認しておきます。

渡辺敏夫氏の『日本の暦』(雄山閣、1976)には、天文方各家の事績を整理した編年年表が載っています(pp.33—48)。それによると、天文方を務めた家は、江戸時代を通じて8家を数え、渋川、猪飼、山路、西川、吉田、奥村、高橋、足立の各家がそれに当たります。そのうち文化8年当時の天文方は、渋川景佑(9代目)、山路諧孝(3代目)、吉田秀賢(3代目)、高橋景保(2代目)、足立信頭(初代)の5人(数字は天文方としての当家代数)です。このうち、渋川景佑は高橋家から渋川家に養子に入った人で、高橋景保の実弟。

「天文方三名」とは、これら5人のうちの誰かということになりますが、渡辺敏夫氏の『近世日本天文学史』の702~708頁を参照すると、この彗星を実際に連測して、経路を決定したのは足立信頭(左内)なので、彼の名は確実にあったでしょう。また職責上、高橋景保と渋川景佑のどちらかは連署していたと思います。

【2024.10.24付記】 自信満々に書きましたが、これは私の勘違いでした。文化8年当時、足立信頭はまだ正式な天文方ではなく、高橋景保の手附として「暦作及観測御用手伝」の任にあったので、天文方として連署することはなかったはずです(天文方に任命されたのは、だいぶ時代が下った天保6年(1835)のことです)。したがって「文化8年当時の天文方」も足立家を除く4家が正しいことになります。以上訂正します。コメント欄でご教示いただいたS.Uさんに感謝いたします。【付記ここまで】

(渡辺敏夫 『近世日本天文学史』 p.704所載、「文化8年の彗星の経路(足立左内測並図)」)

★

冒頭で述懐したように、ひどく竜頭蛇尾な結果に終わり、コメットもコメットハンターのこともほとんど登場しませんでしたが、当時の世相の一面を学んだことで個人的には良しとしたいと思います。

(この項おわり)

江戸のコメットハンター(3) ― 2024年10月19日 17時35分31秒

前回のつづきを書くつもりでしたが、ちょっと話が脱線します。

そもそも『近世日本天文史料』という書物はどのようにして生まれたか?

前述のとおり、この本は大崎正次氏(1912-1996)の編纂によって1994年に出たものですが、そこにはさらにその「原本」ともいうべき稿本がありました。

その間の事情は、同書冒頭の「本書の成立と内容」に書かれています(引用にあたり漢数字の一部を算用数字に改めました)。

「本書成立の第一歩は旧稿の発見からはじまった。旧稿とは、神田先生〔※引用者註:江戸時代以前の天文古記録を集めた『日本天文史料』(1935)の編者、神田茂博士(1894-1974)〕が亡くなられた数年後、先生の遺書の整理売却が一応終わったあと、先生の遺書の一括整理をまかされた古書店主児玉明人氏の倉庫にあった段ボールの数箱に、反故同様につめられた残品の中から、私が発見して買い求めた古ぼけた書き抜き原稿用紙(200字詰)約一千枚のことである。1983年6月のことであった。それは1601年以後の近世天文史料の書き抜き原稿の一束だった。」

なかなかドラマチックな話ですね。

上の一文の続きを読むと、この旧稿は、神田博士自身の収集になる部分も当然あったのでしょうけれど、当初から神田博士の仕事を手伝っておられた、他ならぬ大崎氏自身の手になる部分が多かったように読めます。結局、大崎氏はご自身の成果を、神田氏の遺稿から“再発見”されたのではないでしょうか(大崎氏の書きぶりには、ちょっと曖昧な部分もありますが)。

そしてこれを核として、さらに大崎氏や大谷光男氏らの関係者が、新史料の収集増補を続け、結果的に旧稿の2倍余りのボリュームになったものが、『近世日本天文史料』として上梓されることになったのです。

★

今回私が改めて疑問に思ったのは、「幕府天文方による公式記録類は、今どこにあるのか?」ということです。

もし、その記録類が一括して江戸城に保管され、明治新政府に引き継がれ、今は国立天文台や国会図書館が所蔵しているのだとしたら、それを参照すればよいわけです。しかし、こんなふうに苦労して史料収集をしなければならないということは、すなわち現実はそうなっていないことを意味し、結局、原史料は失われてしまったということです。

たしかに、江戸幕府から新政府の手に渡った史料もあります。

幕府の「御文庫」に蔵された貴重な蔵書類は、新政府に引き継がれ、現在は内閣府が保管しています(紅葉山文庫旧蔵書)。また町奉行所関係の記録類は、東京府庁に引き継がれ、現在は国会図書館に収められています(旧幕引継書)。寺社奉行・評定所関係の書類は、いったん東京帝大に収まったものの、関東大震災で焼失してしまいました。

しかしそうした例外を除き、多くの行政文書は、明治維新の折に廃棄(一部は意図的に焼却)あるいは散逸してしまい、天文方の記録類もその一部だったのでしょう。

渡辺敏夫氏の『近世日本天文学史(下)』を見ると、485頁に「浅草天文台の終末」という一節があって、この天文方の観測拠点が、明治維新後にどういう運命をたどったか書かれています。それによれば、天文台の建物や器械類は、明治2年の段階でいったん東京府の管理下に入ったものの、結局「新しい天文台を建てるにしても、今の土地は不適当だから」という理由で取り壊しが決まり、器械類の方は、東大の前身である開成学校が引き渡しを願い出て、それが許可され…ということまでは文書で分かるのですが、その後の消息は不明だそうです(※1)。仮に天文台に記録類が当時残されていたとしても、おそらく同じ運命をたどったはずです。

残る希望は、天文方関係者の家に残された家蔵文書類ですが、幕府の役人の自宅は要するに「官舎」ですから、幕府がなくなればすぐに立ち退かねばならず、明日の生活も見えない中、転居の際に不要不急の文書がどうなったかは想像に難くありません。おそらく多くは反故紙として、二束三文で下げ渡されたのではないでしょうか。

そんなわけで、江戸の天文記録の跡をたどるのは大変な仕事です。

今、国立天文台の貴重資料展示室に収まっている資料類も、その主体は平山清次、早乙女清房、小川清彦、その他の各氏が多年にわたって収集し、寄贈した古書・古文書類です。各地の博物館・図書館にまとまって存在するものも、同様の経緯でコレクションに加わったものが多いと思います(東北大学狩野文庫や、大阪歴史博物館所蔵の羽間文庫(※2)等)。

何だか知ったかぶりして書いていますが、こういう基本的なことも、私は今まで知らなかったことを、こっそり告白しておきます。

★

さて、そうした片々とした史料のひとつが、東大資料編纂所にある『聞集録』です。

これは近江の名望家であり、川越藩の近江分領の差配に関わった高岡家の当主が、方々で入手した情報を書き留めた「風説留」と呼ばれる性格の史料で、維新後に高岡家から明治新政府に全108冊が献納され、それが今東大にあるわけです。

(次回、話をもとに戻して続く)

-----------------------------------------

(※1)浅草天文台の払い下げ入札と、それに開成学校が待ったをかけた一件について、東京都公文書館のFacebookページに記述がありました。

■ 【浅草元天文台の管理】2018年2月18日

(※2)羽間文庫の伝来については下記を参照。

■井上智勝 「羽間文庫の高橋至時関係資料」

「天文月報」第98巻第6号(2005年6月)pp.384-390

最近のコメント