スターチャイルド(その2) ― 2018年07月03日 06時53分03秒

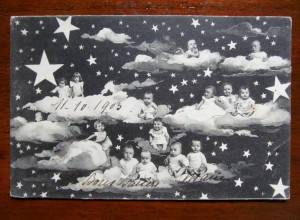

「星と赤ちゃん」の取り合わせは意外にポピュラーで、赤ちゃんが夜空を彩る絵葉書は、ときどき目にします。

上はフランス国内で差し出されたもの。

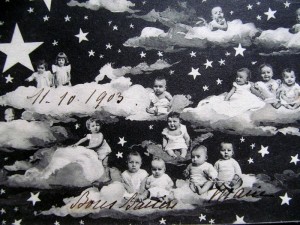

1903年10月11日という日付と、「Bons ナントカ」と書かれています。ちょっと判然としませんが、これも子どもの誕生を伝える、めでたい葉書かもしれません。(裏面はアドレスのみ。ベルギー国境に近いスダンの町に住む、マダム・ガンツなる人物に宛てられています。)

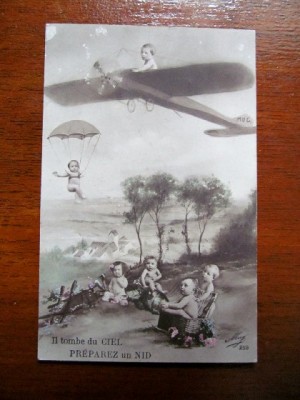

(消印なし。1910年頃のフランスの絵葉書)

夜空ではありませんが、こちらは飛行機で飛来し、落下傘で降下する赤ちゃん。

真ん中の赤ちゃんは、堂々とキャベツに座っているし、キャプションも「赤ちゃんがお空から落ちてくる。さあ巣作りを」と急き立てているので、明らかに幼な子の誕生をテーマとしたもの。

それにしても、この黒々とした背景と、そこに居並ぶ子供たちを見ていると、私は単なるめでたさばかりでない、何か不穏なものをそこに感じてしまいます。

★

乳児死亡率は、現代では限りなくゼロに近づいていますが、明治の頃は、30%を超えていました。つまり、生まれた赤ちゃんの3割以上が、1歳の誕生日を迎えることができなかったのです。さらに幼児期の死も含めれば、当然その数はもっと多くなります。現代では、アフリカの最貧国と呼ばれる国々でも、乳児死亡率は10%程度ですから、当時の日本の状況が、いかに過酷だったか分かります。

今の人は、死といえば老人の専売特許で、「子供の死」というと、何か突発的で異常な出来事と感じるかもしれません。でも、上のような次第で、昔の人にとって「子供の死」は非常にありふれたものでした(さらに言えば、若者の死も、壮年の死もありふれていました)。何せ「老人」と呼ばれる年齢まで生き伸びられる人はごく少数で、老人は「人生のエリート」でしたから、「老人の死」はいっそ貴重で、稀なものだったのです。

そして、「子供の死」がありふれていたからこそ、賽の河原の石積みの話が人々の心を強く揺さぶり、地蔵信仰も盛んだったわけです。

★

ことは日本に限りません。20世紀初めのアメリカでも、1000件の出産(死産を除く)があれば、そのうち100人の赤ちゃんは1歳未満で亡くなっていました。都市によっては、死亡率が3割に及ぶこともあったそうです。(→ 参照ページ)

★

そういう背景の下に、昨日今日の絵葉書を置いて眺めると、そこに漂う一寸ヒヤッとする感じの正体も、よく分かる気がします。もちろん昔だって、赤ん坊の誕生はめでたいことに違いなかったでしょうが、そのめでたさの中には、常に危うい感じが伴っていました。

そう、赤ちゃんはいつだって星の世界に近い存在であり、星の海を越え、嬉々として地上に降り立つかと思えば、両親を残して星の世界にふっと旅立つことも、また頻々とあったのです。

★

天文趣味とはあまり関係ないかもしれませんが、人々が星に寄せた思いの一側面として、「星と赤ちゃん」の関わりについて、少し考えてみました。

どうか、すべての子供たちに幸多からんことを。

(良き年を願い、星を振りまくキューピッド。アメリカの絵葉書、1915年)

(この項おわり)

コメント

_ S.U ― 2018年07月03日 17時22分24秒

_ 玉青 ― 2018年07月04日 07時06分17秒

あ、なるほど! 今回と前回の絵葉書に登場した、飛行船や飛行機は、いわば「20世紀版コウノトリ」として描かれていたわけですね。いずれにしても、「赤ちゃんは空から降りてくる」というイメージは、単に性に係る大人の照れ隠しといった些末な理由にとどまらず、もっと深さと広がりのあるものではないか…と俄然思えてきました。

天上他界観とか、世界中に遍在する「魂を運ぶ存在としての鳥」イメージとか、彼岸と此岸のマージナルな存在としての赤ん坊像(「3歳までは神のうち」)とか、これはいろんな話題に関わってきますね。そして、七夕のカササギ伝承のような、鳥と銀河のつながりに思い至ると、銀河と赤ちゃんのつながりも更に深められそうな(=大風呂敷を広げられそうな・笑)気がしてきました。

天上他界観とか、世界中に遍在する「魂を運ぶ存在としての鳥」イメージとか、彼岸と此岸のマージナルな存在としての赤ん坊像(「3歳までは神のうち」)とか、これはいろんな話題に関わってきますね。そして、七夕のカササギ伝承のような、鳥と銀河のつながりに思い至ると、銀河と赤ちゃんのつながりも更に深められそうな(=大風呂敷を広げられそうな・笑)気がしてきました。

_ S.U ― 2018年07月04日 16時01分15秒

>大風呂敷

これはどんどん広げて下さいませ。赤ちゃんの誕生にまつわる感覚を、天文民俗とつなげる視点は重要であると思います。

>「Bons ナントカ」

Bons Baisers ではないでしょうか。

どういう立場同士で使う挨拶かと気になったので、ネット検索してみましたが、007などの映画タイトルの類ばかりが引っかかり、まともな挨拶なのかすらわかりません。

これはどんどん広げて下さいませ。赤ちゃんの誕生にまつわる感覚を、天文民俗とつなげる視点は重要であると思います。

>「Bons ナントカ」

Bons Baisers ではないでしょうか。

どういう立場同士で使う挨拶かと気になったので、ネット検索してみましたが、007などの映画タイトルの類ばかりが引っかかり、まともな挨拶なのかすらわかりません。

_ 鍋鶴 ― 2018年07月05日 11時17分35秒

使用済みのアンティークのポストカードって、日本じゃ馴染みがないですよね? プライベートとというが、住所や名前などの個人情報があってちょっと抵抗感があるのですが、今には無い印刷技術や美的センスに惹かれます。天からやって来て再び、天に戻る死生観が裏に潜んだポストカード。 書いた人の喜びの思いが伝わってきます。

_ 玉青 ― 2018年07月06日 06時59分33秒

〇S.Uさま

いやあ、これは「『大風呂敷を広げるぞ』という大風呂敷」なので、実際にはまあ広げませんね(笑)。

>Bons Baisers

おお、「愛をこめて」。きっとそれでしょう。

とはいえ、愛をこめるだけで、こうもポンポン子供ができるものかどうか、これではコウノトリの出番がないではないか…と、いささかいぶかしい気持ちがなきにしもあらず。

〇鍋鶴さま

たかが絵葉書、されど絵葉書ですよね。

絵葉書はまさに時代を写す鏡。デザイン感覚の変化も面白いし、印刷技術の変遷も仔細にたどると、実に興味深いです。また、古絵葉書は一般に未使用のものの方が貴ばれるようですが、そこにちょっとしたメッセージがあると、そこからいろいろな人間ドラマが想像されて、思わず引き込まれてしまいます。

いやあ、これは「『大風呂敷を広げるぞ』という大風呂敷」なので、実際にはまあ広げませんね(笑)。

>Bons Baisers

おお、「愛をこめて」。きっとそれでしょう。

とはいえ、愛をこめるだけで、こうもポンポン子供ができるものかどうか、これではコウノトリの出番がないではないか…と、いささかいぶかしい気持ちがなきにしもあらず。

〇鍋鶴さま

たかが絵葉書、されど絵葉書ですよね。

絵葉書はまさに時代を写す鏡。デザイン感覚の変化も面白いし、印刷技術の変遷も仔細にたどると、実に興味深いです。また、古絵葉書は一般に未使用のものの方が貴ばれるようですが、そこにちょっとしたメッセージがあると、そこからいろいろな人間ドラマが想像されて、思わず引き込まれてしまいます。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

話は脱線しますが、足穂作品に「首なしモーリッツ」としてよく出てくるヴェーデキントの『春のめざめ』を最近読みました。舞台はドイツなんですが、人間の赤ちゃんはコウノトリ(Storch)が運んでくるという子供向けの説明が出てきました。西洋ではもともと星から授かるという感覚があり、その中継として鳥が思い浮かんだのでしょうか。