ある古参アーミラリーの退役 ― 2025年03月02日 18時42分41秒

例によって片付け仕事をしていました。

神経痛を抱えてあまり無理はできませんが、年度末ということもあり、ごそごそやりながら、「素敵なアーミラリーがやってきたし、このアーミラリーもいよいよお役御免かなあ…」と思いました。

このアーミラリーは昔々、2006年に本ブログに初登場し、購入したのはさらに昔のことですから、思えば20年以上の付き合いになります。

■アーミラリー・スフィア

まあ、安易なリプロ製品であることは否定しがたいのですが、今ではだいぶ古色もついて、風格さえ出てきました。よくぞ今まで付き合ってくれました。

安易なリプロならではの、こんなエピソード↓があったのも、懐かしい思い出です。

■先生の目はごまかせない…あるアーミラリーの秘密

上のリンク先にも出てきますが、このアーミラリーは麗々しく「パリ、G・ゴビーユ製」と謳っているものの、実際にはカリフォルニアに事務所を置く Stanley London の取り扱い製品であり【LINK】、さらに底面を見れば、これがフランスでも、イギリスでも、さらにはアメリカ製でもなく、インドのボンベイ(ムンバイ)生まれであることが、正直に書かれています。

アンティーク調の望遠鏡、六分儀、コンパス…等々、「Stanley London」と刻印された同社の製品は実に多く、中には本当にイギリス製のアンティークだと信じている人もいるようですが、この「Stanley London」は。ラーメン丼の底に書いてある「大清乾隆年製」と同様、「なんちゃって」的ブランド名に過ぎません。でも、こういう誤解を招くブランド名は、やっぱり良くないと思います。

★

ところで、ここに出てくる、パリの「G・ゴビーユ(G. Gobille)」って、いったい誰のことだろう?と気になりました(Gobilleの発音がはっきりしませんが、仮にゴビーユと読んでおきます)。

この名前で検索すると、クリスティーズの2001年のオークションにも類似のアーミラリーが出品されていて、587英ポンドで落札されたのが見つかります。

商品説明には、「17世紀半ばのアーミラリーの20世紀初めにおけるリプロダクション」と書かれています。クリスティーズがどこまで調査して、こう書いたかは不明ですが、何か根拠はあるのでしょう。たしかに真鍮の色合いもインド製とはまったく別物で、より本物に近いリプロという気はします。製作地は不明ですが、おそらくヨーロッパのどこかじゃないでしょうか。

注目すべきは、商品の標題「A PARIS Chez G. Gobille a P Ache[sic] Royalle」にある「sic(原文のまま)」の添書きです。この「a P Ache Royalle」は、このままだと意味の通らない表現で、何かの誤記だろうとクリスティーズの担当者は考えたわけです。そして、この表現がインド製のリプロにもそのまま見られるということは、結局、インド製はこの20世紀初頭のリプロを元にした、「リプロのリプロ」なんじゃないか…という想像が浮かぶのです。

★

肝心の「ゴビーユ」の正体ですが、いろいろ探し回って、フランス国立図書館が運営する電子図書館 Gallicaに、その記載があるのを見つけました。

以下は「Inventaire du fonds français, graveurs du XVIIe siècle(フランス・コレクション目録-17世紀の彫版印刷家)」と題されたモノグラフの一節で、「G」で始まる人名をずーっとスクロールしていくと、「Gobille」の名前が出てきます。

それによると、ゴビーユ家は複数世代にわたって彫版印刷および印刷物の販売をなりわいとした家で、問題の「G. Gobille」とはジェデオンないしジデオン・ゴビーユ(Gédéon/Gideon Gobillé、1623/4-1670)のことで、彼はもっぱら販売の方を担っていたようです。

出版業者がアーミラリーを作るのは変な気もしますが、ゴビーユ家は地図類を出版していた関係で天球儀も手掛けており、実際、ジェデオン・ゴビーユ製だという天球儀がネット上に見つかりました。

球径わずか14cmという小さな天球儀ですが、そこでは問題の地名を含む記載が、カルトゥーシュ(出版事項等を記した装飾枠)の中に「A Paris Chez G. Gobille dans L'isle du Palais a Pache Royalle」と書かれており、これでもよくは分からないとはいえ、より正しい地名のように受け取れます。

そして、天球儀の製作販売から、さらにアーミラリーにも手を広げたのだろう…と一応推測はするのですが、球体に地図を貼りつけて作る天球儀と、金属製のアーミラリーとでは、製作工程がまるで違うので、本当にそこまで商売の手を広げたのかは、ちょっと疑問符が付きます。

★

…というわけで、インドの人に先立ち、100年前にゴビーユのアーミラリーのリプロを作った人が、何をお手本にしたのか、そこまでは追いきれませんでしたが、とりあえずゴビーユの謎は解けました。

インド生まれのゴビーユよ、20年間、本当にありがとう。そして御苦労さまでした。どうぞこれからもお元気で!(といってもどこか遠くに行くわけではなく、家族の誰かの机の上に移動するだけですが。)

乙女の星空 ― 2025年03月03日 18時31分52秒

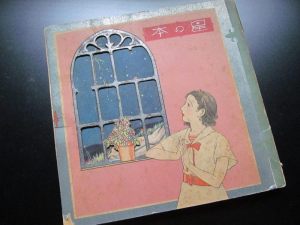

こういう小さな冊子を手にしました。

この冊子は表紙に工夫があって、単なる平面的な絵ではなく、窓ガラスにあたる部分を抜いて、窓越しに巻頭口絵の星空が覗いているという、なかなか凝った造本です。

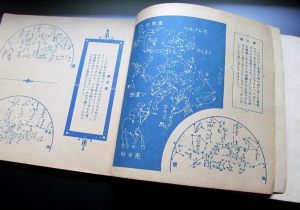

その巻頭口絵がこちら。

あるいはこんなイラストも挿入されていて、レトロな「乙女チック」ムード全開です。

★

『少女の友』(実業之日本社)は、1908年(明治41年)から1955年(昭和30年)まで続いた少女雑誌。戦前だと、ほぼ今の中・高生に当たる“女学生”、すなわち高等女学校の生徒らが愛読した雑誌です。国会図書館の第 148 回常設展示「女學生らいふ」(平成 19 年)の展示解説【LINK】は、この辺の事情を以下のように述べています(太字は引用者)。

「多くの少女雑誌が発売される中、二大人気雑誌は『少女倶楽部』と『少女の友』でした。発行部数で群を抜いていた『少女倶楽部』は、主に小学校高学年から女学校低学年を対象とし、地方の女学生が多く購読しました。少女小説や童話の他、受験の心得や時代物など内容は多彩でした。一方『少女の友』は、女学校高学年までを視野に入れ、同じ少女小説でもよりロマンティックなものを掲載し、少女歌劇の特集をするなど、抒情性豊かで繊細な誌面構成となっており、都市部の女学生に強い支持を受けました。」

(これまた乙女チックな裏表紙)

(同上 一部拡大)

この冊子の元の持ち主も山口高等女学校の女学生のようです。

その下に、この冊子の装丁・挿絵を担当した人の名前が「TSUYUJI」と見えますが、これは長谷川露二のことでしょう。

国立国会図書館典拠データ検索・提供サービス【LINK】によれば、長谷川露二は本名を長谷川忠勝といい、1904年の生まれ。国会図書館の蔵書検索に当たると、1927年に雑誌「少女の友」「日本少年」「少女倶楽部」等にその名が見えるのが初出で、戦後はもっぱら幼児向け絵本や児童書の挿絵画家として活躍した方です。その最後の作品は1974年に出ているので、この前後に引退されたか、亡くなられたのでしょう。

ちなみに文中のカットをしげしげ見ると「TSUYUJI・E」とサインされていて、「あれ?TSUYUJI・H じゃないの?」と、最初首をかしげましたが、これはどうやら「露二・絵」の意味のようです。

★

この冊子を手掛かりに、戦前の「乙女チシズム」ないし女学生文化と天文趣味の関連につい考えてみたいと思います(…といって、現時点では何の結論もないので、少し時間がかかるかもしれません)。

(この項つづく)

続・乙女の星空 ― 2025年03月10日 06時00分31秒

その後もいろいろ考えていて、この話はかなり「大きい話」だということが、徐々に分かってきました。単に小冊子を一瞥して、それで終わりということではなく、明治~大正の文芸思潮と天文趣味の絡み合いみたいなものところに、話が発展していきそうな気がするからです。でも、あまり話を大きくすると収拾がつかなくなるので、とりあえず冊子の中身を見てみます。

★

冊子の冒頭は、前回の口絵に続き、次のような口絵で飾られています。

生贄となったアンドロメダ姫と、ペガサスにまたがり姫の救出に向かう英雄ペルセウス。西洋では伝統的な画題でしょうが、このアンドロメダ姫のハイ頭身と、肉感性を排した、か細い身体表現は、西洋画の伝統を離れ、むしろ後の少女漫画的表現に接近しているようにも見えます。

口絵のあとは、季節ごとの星図が挿入されていて、さらにその後に本文が続きます。

本文は二部構成になっていて、第一部が「星座の手引き」、第二部が「星の神話」と銘打たれています。ここで第一部の冒頭、本冊子の序文に当る一文に注目してみます(原文改段落は改行で表示。太字は引用者)。

「涼み台に坐って、星を数へたりする夏の夜が近づいてまゐりました。

あの美しい星たちの鏤(ちりば)められた夜の空を仰いで、あなた方は宇宙の神秘と壮麗さとに心を打たれたことはありませんか。さうしてあなた方は御存知でせうか。夜の星空の殆ど全天がロマンチックな神話と伝説に満ち満ちてゐるといふ事を。

それはどんな神話と伝説なのか、とあなたはお訊ねになるのですね。それを聞きたいとおっしゃるのですね。でも、さう一と口にお話しできる物語でもなく、物語の数も多いのですから、おい、それと直ぐにお聞かせするわけにもいきません。

そこでこのやうな可愛らしい「星の本」を作って、あなた方の夜のために捧げやうとするのですが、さてその星と星座との物語をお聞かせすれば、その次には、その星と星座はどれであらう?と云ふ興味をあなた方は屹度(きっと)お持ちになる筈です。で、つまりそれ等(ら)のロマンチックな星の話をお聞かせするためと、そして実際にそれ等の星々を夜空に指摘するために役立たせやうとしたのがこの「星の本」の目的です。」

あの美しい星たちの鏤(ちりば)められた夜の空を仰いで、あなた方は宇宙の神秘と壮麗さとに心を打たれたことはありませんか。さうしてあなた方は御存知でせうか。夜の星空の殆ど全天がロマンチックな神話と伝説に満ち満ちてゐるといふ事を。

それはどんな神話と伝説なのか、とあなたはお訊ねになるのですね。それを聞きたいとおっしゃるのですね。でも、さう一と口にお話しできる物語でもなく、物語の数も多いのですから、おい、それと直ぐにお聞かせするわけにもいきません。

そこでこのやうな可愛らしい「星の本」を作って、あなた方の夜のために捧げやうとするのですが、さてその星と星座との物語をお聞かせすれば、その次には、その星と星座はどれであらう?と云ふ興味をあなた方は屹度(きっと)お持ちになる筈です。で、つまりそれ等(ら)のロマンチックな星の話をお聞かせするためと、そして実際にそれ等の星々を夜空に指摘するために役立たせやうとしたのがこの「星の本」の目的です。」

文中、「ロマンチック」という語が2回使われています。

この冊子の書き手が伝えようとするもの、そして読み手が期待するものは、「夜空のロマンチシズム」だというのです。

ただし、こういう文脈で使われる「ロマンチシズム」は、芸術分野でいうところの「ロマン主義」とは少なからず意味合いが異なり、おそらく「センチメンタリズム」と同義だと思います。うっとりと夜空を見上げ、ときに甘く、ときにやるせない思いを星に託す態度こそ、女学生文化における星空受容の基調だったのでしょう。

(冊子の表紙。画像再掲)

★

第一部は、冒頭の「ロマンチシズム宣言」に続いて、星の数(肉眼で5,388個、22等星まで数えるとおよそ1,000億個)、星の種類(恒星、遊星、衛星の区別)、太陽系の各遊星の説明、星と星の距離、季節による星座の移動…といった簡単な天文学の基礎が説かれます。

続く第二部は、大熊座・小熊座(以下、星座名は冊子に従います)、龍座、髪座、乙女座、獅子座、蝎座、射手座、蛇遣座・蛇座、鷲座、琴座、冠座、白鳥座、ケフェウス座、山羊座、カシオペイア座、アンドロメダ座、ペルセウス座、鯨座、南魚座、ペガサス座、魚座、牡牛座、オリオン座、大犬座、小犬座、双子座、エリダヌス座、アルゴ座、馭者座、蟹座…以上32の星座について、主にギリシャ・ローマの星座神話を、易しい言葉で再話しています。(なお、それぞれの項目中、関連する星座に触れている箇所があるので、登場する星座はこれよりも多いです。たとえばアルゴ座が、今では5つの星座に分割されていることなどは、当然言及されています。)

★

「序文」で著者自身が述べるように、本冊子が提示する「夜空のロマンチシズム」の中身とは、ギリシャ・ローマの星座神話の世界に他ならず、それは本冊子の口絵からも明らかです。

それは昭和の女学生にとって、時間的にも空間的にも遠く隔たった「お伽の世界」であり、だからこそ夢を託すにふさわしい対象たりえたわけですが、アンドロメダ姫の絵画表現に滲み出ているように、そこには微妙な日本的アレンジも加わっており、言うなれば「宝塚的異国憧憬」に近いものが、そこにはあったんじゃないか…と想像されるのです。

★

上で述べたことは、何となく当たり前のことを述べているように受け取られるかもしれませんが、でも、それは決して当たり前のことではありません。

なぜなら、「夜空のロマン」イコール「星座神話の夢幻性」である必然性は薄くて、むしろ「夜空のロマン」イコール「科学的宇宙像がもたらす驚異」である方が、19世紀以降は普遍的な在り様だったと思うからです。

これは換言すれば、センチメンタリズム(主情主義)的宇宙ロマンが、インテレクチュアリズム(主知主義)的宇宙ロマンを圧倒していたのが、日本の女学生文化における天文趣味の特質だということです。さらに、「異国憧憬とその日本的変容」という、過去本邦で何度も繰り返されてきたパターンが、ここにもまた見られる点も見逃せません。

★

そして、上のことは実は女学生文化に限らず、野尻抱影や山本一清以降の日本の天文趣味全般に濃い影を落としているんじゃないか…というのが、私の常々考えていることです、そもそも、この冊子は無名の著者のオリジナルではなく、当時の一般向け天文書を切り貼りしたものでしょうから、往時の天文趣味の雛型に他なりません。でも、そこまで話を広げるとなかなか大変だ…というところで、今日の記事の冒頭につながるのです。

(この項、続くかもしれず、続かないかもしれません)

赤壁図、ふたたび ― 2025年03月15日 11時31分11秒

過去記事を見直していて、素人考証のおそろしさということを感じました。

3年前の記事になりますが、「赤壁賦(せきへきのふ)」という漢詩を取り上げたことがあります。「赤壁賦」というのは、宋代の文人・蘇軾(そしょく、1037-1101)が、赤壁の地(三国時代の激戦地として有名)で、友人たちと清雅な舟遊びをした折の詠嘆の詩です。その詩中に月と星が登場し、それが好画題として、江戸時代の陶磁器類にも盛んに描かれたことを記事では話題にしました。

■星の豆皿を手に文人を気取る

さらにその6日後、自分はやっぱり江戸期の染付皿をネタに、別の記事も書きました。

■船と星

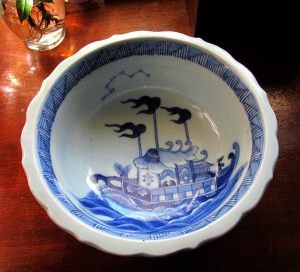

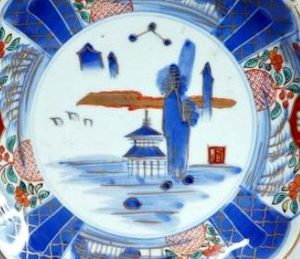

そこに登場したのは、以下の皿…というか鉢です。

3年前の自分は、この絵柄について自信満々にこう書いています。

「北斗七星は妙見菩薩の象徴であり、北極星と共に道教的宇宙における至高の存在としてあつく崇敬されました。さらに時刻と方位を知る目印として、実生活でも重視された星です。ということは、これは航海の無事を祈り、平穏裡に航海が成就したことを祝う絵柄だと思います。」

当時の自分は、上の2つの器物に関係があると思わなかったので、こういう書きぶりになったわけですが、今にして思えば、この「北斗七星と船」の絵柄も、真っ先に赤壁図との関連を疑うべきでした。その理由を以下に述べます。

★

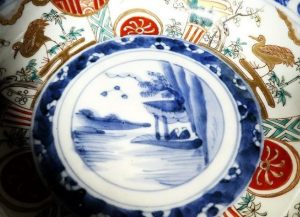

赤壁図の皿として、いちばん完備したものは、たとえば下のような品です(以下に登場する画像は、すべてオークションサイトからの借用です。関係各位に感謝とお詫びを申し上げます)。

断崖の奇勝、清流に浮かぶ舟、船中歓語、夜空に浮かぶ明月…そうしたものが渾然一体となって、文人趣味的な一種の理想世界が描かれています。欲をいえば、明月の背景に星空が描かれていれば、原詩に照らして完璧だったのですが、それは省略されています。

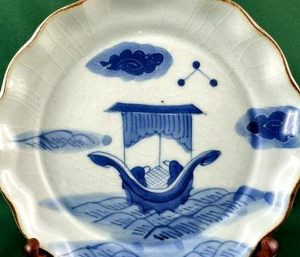

こうした絵が省筆されると、下のような図になります。

赤壁図の染付は「崖、船、星」の3点セットがいわば“お約束”で、この種の絵柄が最もポピュラーなものと見受けられます。もちろん、冒頭に登場した豆皿も、その同一線上にあります。

(画像再掲)

しかし、この「崖、船、星」のお約束は絶対至上ではなく、どれかの要素が脱落する場合があります。たとえば下の絵皿では「船」がありません(それでも遠くに帆船らしきものが見えるのは、船の名残かもしれません)。

あるいは下の絵皿は船と星のみで、「崖」が欠けています。

下は筒型の器物の側面に描かれた絵で、一応3点セットが揃っていますが、通常の「山形の三つ星」が、「逆山形の三つ星」に変形している例です。

こうした変形は、さらに下のような図を生みます。

こちらは、何とも解しかねる「四つ星」です。

そして、こうした変形の先に「北斗と船」の絵柄も生まれたのだろう…と、これまた素人考証の域を出ませんが、今ではそう考えています。

(画像再掲)

蘇軾の原詩は、月が星座から星座の間を動いていく様を読み込んでいるので、月の移動経路から遠く離れた北斗七星が登場するのは変なのですが、絵付け職人の念頭からは、既にそうした事実が消え去っていたのでしょう。(あるいは本当に単なる吉祥図としてのみ意識していたのかもしれません。)

★

年度末のバタバタで記事がなかなか書けませんが、忙中おのずから閑あり、時に蘇軾の清遊に学び、時に「星空センチメンタリズム」の考究を続けながら、新しい年度に入っていきたいと思います。

世界はときに美しく、ときに… ― 2025年03月22日 21時42分28秒

今日は久しぶりに休日らしい休日でした。

この辺で、たまったブログの記事を書くという選択肢もあったのですが、何せ天気もいいし、家の中でキーボードを叩いているばかりでは辛気臭い…というわけで、散歩に行ってきました。別に遠出をしなくても、近所に里山が残されているのは、こういうとき本当にありがたいことです。

春本番を前に、木々は新緑の装いをする一歩手前。

この辺はだいぶ緑が濃いですが、いずれも常緑の木々です。

空はあくまでも青く、ここが街中からほど近いことをしばし忘れます。

落葉に埋もれるようにして、目の覚めるような色を見せるスミレの花。

この水場がオタマジャクシやトンボでにぎわう日も遠くありません。

★

…という具合に、気持ち良く散歩しているときに、ひどく心を傷つけられるのが、投げ捨てられたゴミです。まあ、その一部はカラスの仕業であることが、嘴でつつきまわされた痕から容易にわかるのですが、下のようなのは当然カラスの仕業ではないでしょう、

これは名古屋市の「ボランティア袋」というもので、ボランティアさんの清掃用に市が配布しているものですが、いったいなんでこんなものが投棄されているのか。

まったくわけが分かりませんが、何にせよ、もうちょっと真面目にやってほしいと思います(私も道端のごみを拾いながら歩いたので、こうやってぼやく資格はあるはずです)。

最近のコメント