マッチ棒の星座 ― 2023年11月23日 07時47分44秒

マッチラベルに執着するようですが、手元の紙モノファイルをめくっていたら、こんな品が出てきました。

一瞬「?」と思いますが、マッチ箱にはマッチ棒の星座絵を…という至極シンプルな発想なのでしょう。見るからに愛らしいです。

天上で燃える星と、指先で燃えるマッチ。

星は巨大なマッチであり、マッチは極小の星だ――そんな連想も働きます。

モダンであり、同時にプリミティブな感じも受けますが、何でも「棒人間」というのは先史時代から描かれているそうで、人間が対象をとらえる際の基本的パターンとして、こういうスティックフィギュアは、ヒトの脳に古くから刻み込まれているのでしょう。こういう絵柄を愛らしいと感じるのも、そうした原始の記憶が刺激されるからなのかも。

★

例によって、モノの素性についても付言しておきます。

このマッチラベルはドイツのA&Oマーケットの宣伝用で、ドイツ語版のWikipedia【LINK】を参照すると、A&Oはドイツの複数の食品卸業者が集まって、1953年に共同で設立したショップブランドだそうです。一時はドイツ国内にずいぶん店舗を展開したものの、徐々に勢いを失って、2016年に最後の店舗が閉店した由。このマッチラベルは、A&Oがまだ元気だった頃、1950~70年代に配ったものかな?と想像します。

ワインと12星座 ― 2023年11月21日 05時50分12秒

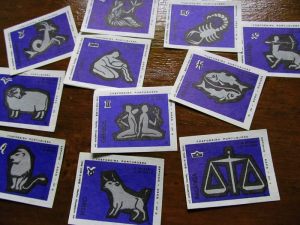

同じポルトガル燐寸社のマッチラベルで、別タイプの12星座もありました。

時代はたぶん似たりよったりでしょうが、こちらは下半分が企業広告になっています。

仰々しい紋章とともに1756年創業の歴史を自慢してるのは、ポルトガルのワインメーカー、レアル・コンパーニャ・ヴェーリャ社(Real Companhia Velha)で、一番下の赤字は同社の取扱い品目です(ポートワインを筆頭に、テーブルワイン、ナチュラルスパークリングワイン、オールドスピリッツという面々)。

改めて購入時の記録を見たら、このマッチラベルを売ってくれたのは、昨日と同じ人でした。でも、彼も毎度「JAPAN」と「USA」を間違えるわけではありませんから、こちらはすぐに届いた記憶があります。

★

ワインと12星座で検索したら、こんな記事がありました。

■What’s Your Sign? Matching Wine To Your Zodiac

(あなたの星座は?ご自分の星座にあったワインを)

(あなたの星座は?ご自分の星座にあったワインを)

もちろん真面目に読まれるべき内容でもないですが、ワイン選びに迷っている人には、案外こんなちょっとした耳打ちが有効みたいです。

私は射手座で、もうじき誕生日がくるんですが、「柔軟で、知的で、放浪心のある射手座のあなたには、フランスのカベルネ・フラン種や、イタリアのサンジョヴェーゼ種を使った赤ワインがお勧めだ」みたいなことが書かれていました(意訳)。

ウィキペディアによれば、サンジョヴェーゼの名はラテン語の sangius(血液)と Joves(ジュピター)の合成語で、ぶどう液の鮮やかな濃い赤に由来する由。そして誕生日当日(11月25日)には、木星と月齢12の月が大接近する天体ショーがあるそうなので、これはいよいよトスカーナワインを傾けねばならないことになるやもしれません。(まあ、ジュピターの血色をした赤ワインを傾けるのは、赤いちゃんちゃんこを着せられるよりも、確かにはるかに気が利いているでしょう。)

青い12星座のマッチラベル ― 2023年11月19日 12時27分36秒

青藍の背景色が美しい、12星座をモチーフにしたポルトガルのマッチラベル。

実はこれがちょっと訳ありの品で、イギリスの売り手がうっかり「JAPAN」の代わりに「USA」と封筒に書いてしまったため、その後どこをグルグルしたかは分かりませんが、待てど暮らせど届かないため(当然です)、結局、郵便事故として補償してもらいました。そして、そんなものを注文したことすら忘れた頃に、ひょっこりポストに入っていたのです。ときどき「はるか昔の死者から手紙が届いてびっくり」みたいなニュースを目にしますが、私もそんな気分で大いに驚いたのでした。

★

せっかく届いた品ですから、改めて細部に注目してみます。

文字情報を読み解くと、このマッチは1926年、ポルトガルのエスピーニョの町で創業し、その後2006年まで営業していた「ポルトガル燐寸社(フォスフォレイラ・ポルトグエサ)」の製品です。「ASES」というのは同社のブランド名で、この星座シリーズ自体は、1950~60年代の品のようです。

★

それにしても、こういうマッチラベルの流通ってどうなってたんでしょう?

この絵柄を貼り込んだマッチは確かに存在し、これが正当なマッチラベルであることは疑う余地がありません。

(出典:Vir à memória“AMORFOS DE PAPEL”。このラベルには、同じデザインで色変わりがありました)

でも、こんなふうに未使用のマッチラベルが――しかもセットで――存在するということは、当初からコレクター向けに、あるいは手軽なお土産品として、マッチ工場に送られる分とは別に、ラベル単体が大量に流通してたんじゃないでしょうか。私自身、そういうのをリアルタイムで見た記憶はないんですが、そういうラベルセットは世間にありふれた存在で、現に私の手元にもたくさんあります。

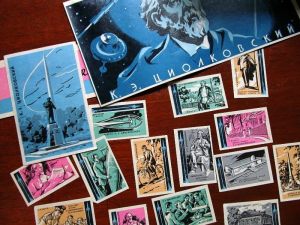

特に下の記事で採り上げた品(ロケット工学の父、ツィオルコフスキーのマッチラベルセット)なんかは、露骨にお土産用でしょう。

★

そういえば、亡くなった祖父は、若い頃マッチのラベルを集めていました(戦前の話です)。その収集アルバムは、喫茶店、旅館、理髪店…等々、当時いろんなところで名刺代わりに配られていたマッチのラベルを、丁寧に剥がして貼り込んだものでした。要は、そういう「本当のマッチのラベル」とは別に、火薬の臭いを一度も嗅いだことのない“軟弱な”マッチラベルが、今も世間には大量にあるということです。

赤燐十二星座 ― 2023年08月13日 16時30分53秒

依然として暑く、体調のほうも低空飛行が続いています。

前々回の記事の末尾で、ひきつづき野尻抱影を取り上げると書きましたが、それもちょっと物憂いので、抱影の件はいったん棚上げにして、いちばん最近届いた品を載せます。

★

下は1973年にポーランドで発行された、12星座のマッチラベル。

参考として12星座の名前を、<日-英-ポ>の順で並べると以下のとおりです。

牡羊座-Aries-Baran、牡牛座-Taurus-Byk、双子座-Gemini-Bliźnięta、

蟹座-Cancer-Rak、獅子座-Leo-Lew、乙女座-Virgo-Panna、

天秤座-Libra-Waga、蠍座-Scorpio-Skorpion、射手座-Sagittarius-Strzelec、

山羊座-Capricorn-Koziorożec、水瓶座-Aquarius-Wodnik、魚座-Pisces-Ryby

蟹座-Cancer-Rak、獅子座-Leo-Lew、乙女座-Virgo-Panna、

天秤座-Libra-Waga、蠍座-Scorpio-Skorpion、射手座-Sagittarius-Strzelec、

山羊座-Capricorn-Koziorożec、水瓶座-Aquarius-Wodnik、魚座-Pisces-Ryby

真ん中のは一応英語としましたけれど、これは万国共通の名称(ラテン語)で、英語にも「Ram, Bull, Twins, Crab, Lion…」という英語固有の言い方、いわば英国版やまとことばがあります。ポーランド語の名称は、それに対応する性格のものでしょう。

15~6世紀の木版画風の動物たちが、なかなか好い味を出しています。

★

上のカードの配列は、牡羊座を起点に、3枚ずつ四季に配当してみました。

並べてみると、デザイナー氏は季節に応じたカラーリングを考えているようです。

(魚座のカードの色が最初の写真と違って見えますが、こちらの方が実際に近いです)

とすると、こんなふうに魚座を冒頭に持ってくるのもありかな…いや、むしろこっちの方がデザイナー氏の意図に近いんじゃないか…と思ったりしました。

★

12星座はくるくる天を巡っているものですから、どこを起点にしても良さそうですが、天球上の春分点(天の赤道と黄道の交点)を基準に、そこから数え立てるのが一応慣例のようです。

占星術が成立した遠い昔、春分点は「おひつじ座」にありました。

でも、周知のように地球の歳差運動によって、春分点はじりじりと移動を続け、今では「うお座」の領域にあります。にもかかわらず、占星術の世界では、「うお座」に重ねて、依然として「白羊宮」を設定しており、12星座と12宮がずれてしまうという不思議な状態が続いています(占星術用語としては、白羊宮に続き、金牛宮、双子宮、巨蟹宮、獅子宮…という名称になります)。

いかにもややこしい話ですが、この辺はもう修正がきかないみたいです。

12星座の方は、すでに国際天文学連合によって領域が厳密に定義され、そのサイズも大小バラバラなのに対し、12宮の方は春分点を起点として機械的に30°刻みという根本的な違いもあります。結局のところ、12宮はたしかに星座名に由来するものの、今では一種の座標目盛という以上の意味を持たないわけです。

★

…というわけで、このマッチラベルも、牡羊座と魚座のどちらを起点にしても理屈は通るんですが、ここはいっそ円環状に並べるのがいちばんスマートではないかと思いました。

★

こうして、季節も星座も巡っていきます。

同じように暑いとはいっても、日脚は徐々に短くなっているし、蝉の声もいつの間にかツクツクボウシが交じりだしました。明日以降、台風が列島を通り過ぎれば、周囲は一気に晩夏の趣となることでしょう。

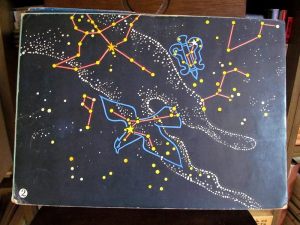

なつのほし(第三夜) ― 2023年08月01日 22時06分18秒

(ぬきながら)

夏の星座には、

夏の星座には、

へびつかい座。さそり座。はくちょう座。

いて座。などゆうめいです。

―― 少しの間 ――

北の空に。ひしゃく形にならんだ、七つの

星が見えます。

〔中略〕この 北斗七星は。又 おおくま座とも

よばれています。

―― 少しの間 ――

北の空に。ひしゃく形にならんだ、七つの

星が見えます。

〔中略〕この 北斗七星は。又 おおくま座とも

よばれています。

「ゆうめいです」というなら、それらを物語ればいいと思うのですが、紙芝居はなぜか北斗七星とおおぐま座を話題にします。一般的におおぐま座の見ごろは春ですから、いくぶん違和感もありますが、教育紙芝居として、北斗七星の話題は必ず入れないといけないという、何かしばりのようなものがあったんでしょうか。

ほら、ね。くまの かたちになった

でしょう?

さあ、こんどは アメリカのインデヤン

につたわるお話を致しましょう。

さあ、こんどは アメリカのインデヤン

につたわるお話を致しましょう。

こうして、紙芝居は熊が星座になったわけを物語ります。

昔々、森の木々がそこらを歩き回っていた頃、熊が道で大きな樫の木にぶつかって、腹立ち紛れに相手を蹴飛ばすと、こんどは樫の木が怒って、「こらッ!くまのぶんざいで、この森の大王様になにをするのか!」

と、くまの尾っぽを ひとひねりして、空へ

ブルルルルルン!

と、投げ上げました。

―― 少しの間 ――

こうして、くまは そのまま空で 星に

なって いまでも 空を廻っているのだと

いうことです。

ブルルルルルン!

と、投げ上げました。

―― 少しの間 ――

こうして、くまは そのまま空で 星に

なって いまでも 空を廻っているのだと

いうことです。

このネイティブ・アメリカンの伝承は、野尻抱影も本に書いているので、出典はたぶん抱影でしょう。でも、これって七夕と並び立つほどの、代表的星座物語なんでしょうか。いくぶん疑問も感じますが、ギリシャ神話ほど込み入った「あや」がないし、子供でも親しめるという理由で、あえて入れたのかもしれません。ともあれ、こうして紙芝居の方は終幕を迎えます。

(ぬきながら)

このように 星に、まつわる おもしろい

伝説は まだ たくさんあります

このように 星に、まつわる おもしろい

伝説は まだ たくさんあります

が この空にまたたいている星は、

とても遠いところにあるのです。

七夕の 織女星などは、私たちにごく近い

星ですが、それでも 織女星からの光りは

二十六年もかかって やっと私たちに

とどくのです。

天文学では、星への距離をあらわすのに

「光年」つまり、光りで何年かかるかと いう

ふうにいいます。織女星の距離は、二十六光年

ということになりますね。

とても遠いところにあるのです。

七夕の 織女星などは、私たちにごく近い

星ですが、それでも 織女星からの光りは

二十六年もかかって やっと私たちに

とどくのです。

天文学では、星への距離をあらわすのに

「光年」つまり、光りで何年かかるかと いう

ふうにいいます。織女星の距離は、二十六光年

ということになりますね。

―― 少しの間 ――

これで 夏の星のお話は終わりますが、

皆さんも 星のきれいな夜、いっしょう

けんめい、はたを織りつづけている織女姫

の織女星や、空へ投げ上げられたおお熊の

北斗七星を さがしてみて下さい。

これで 夏の星のお話は終わりますが、

皆さんも 星のきれいな夜、いっしょう

けんめい、はたを織りつづけている織女姫

の織女星や、空へ投げ上げられたおお熊の

北斗七星を さがしてみて下さい。

★

70年近く前の子供たちの心に、この紙芝居はどんな影響を及ぼしたか?

中には、その後豊かな天文趣味に目覚めた子もいるかもしれません。そうでなくても、先生の導きによって、空を見上げ星を探した子どもは大勢いるでしょう。

たとえ、彼/彼女らがそのことを忘れてしまったとしても、その瞳をかつて星の光が満たしたことは、この宇宙の歴史の確かな一コマですし、それはいわば「宇宙と観測者の出会い」にほかならず、その意義は無限大である…と、粗末な紙芝居を前に、そんなことを考えたりします。

(この項おわり)

【おまけ】

この『なつのほし』には、姉妹編の『冬の星』があります。そちらはまた冬の凍てつく晩に眺めようと思います。

なつのほし(第二夜) ― 2023年07月31日 18時09分21秒

(昨日のつづき。タイトルを「なつのせいざ」から「なつのほし」に改めました。)

コマのようにくるくる太陽のまわりを まわって

います。そのため一日の同じ時間でも、空に見える

星座は季節によってちがうのです。

春、夏、秋、冬、いろとりどりに咲く花がちがう

ように、星空も たえずうつりかわっているのです。

さて、今日は、みなさんに夏の星のお話をいたし

ましょうね。

います。そのため一日の同じ時間でも、空に見える

星座は季節によってちがうのです。

春、夏、秋、冬、いろとりどりに咲く花がちがう

ように、星空も たえずうつりかわっているのです。

さて、今日は、みなさんに夏の星のお話をいたし

ましょうね。

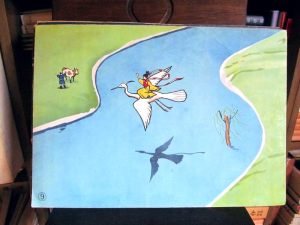

…という流れで、まずは七夕の物語が語られます。

この紙芝居では、織姫は「天の王様の娘」である「織女姫」という設定です。

機織り好きの織女姫が、ある時期からぱたっと機織りをしなくなり、王様をいたく心配させるのですが、ある日その原因が露見します。

織女姫には 西の岸に住む 牽牛という

お友達が出来たのです。

(織女姫)『さあ、こんどは お舟にのってあそび

ましょうよ。」

まい日、まい日、織女姫は こうして

あそんでいたのです。

お友達が出来たのです。

(織女姫)『さあ、こんどは お舟にのってあそび

ましょうよ。」

まい日、まい日、織女姫は こうして

あそんでいたのです。

牽牛と織女を「お友達」とするのは、教育的配慮からかもしれませんが、ちょっと苦しいですね。

こうして天の王様の怒りに触れたふたりは、天の川の両岸に遠ざけられ、一年に一度しか会うことを許されなくなります。でも、

一年に一度のその日に 雨が降ると、川の

水がふえて 川が渡れなくなってしまうのです。

水がふえて 川が渡れなくなってしまうのです。

それを見かねた かささぎ鳥が

(かささぎ)『かわいそうに、私がわたして

あげましょう』

と、さっとつばさをひろげて 織女姫を

むこう岸にわたしてくれました。

―― 少しの間 ――

これが、七夕の、中国につたわる伝説です。

(かささぎ)『かわいそうに、私がわたして

あげましょう』

と、さっとつばさをひろげて 織女姫を

むこう岸にわたしてくれました。

―― 少しの間 ――

これが、七夕の、中国につたわる伝説です。

こうしてまず1つめの物語が終わって、次はおおぐま座のお話に移っていきます。

それにしても、この作画家は「かささぎ」を完全にサギと混同しているし、かささぎの橋の物語も、<サギの背に乗ってひとっ飛び!>みたいなイメージで描いているので、教育的にどうなの?と思わなくもありません。

おそらく当時の紙芝居業界は、同時代に隆盛をきわめた貸本漫画と同じノリで、とにかくどんどん数を出さないといけない…ということで、校閲とかもほぼノーチェックだったんじゃないでしょうか。

(第三夜につづく)

なつのほし(第一夜) ― 2023年07月30日 17時52分26秒

ここにきて暑さもひとしおです。

昔は「夕涼み」という言葉があり、その言葉にふさわしい実態もありましたけれど、最近は日暮れ時でも相変わらずの熱暑で、「涼む」という感じではまったくないですね。ひたすら暑いです。

でも、今宵は夕涼みのつもりで、紙芝居の会を催そうと思います。

昭和31年(1956)発行の「なつのほし」。

「児童百科紙芝居全集・理科篇(6)」と銘打っており、外箱には「熊谷市立東小学校図書館」、「熊東小学校図書館」のスタンプが捺されているので、どうやら小学校低学年向けに編まれた作品のようです。

作者の福島のり子氏は紙芝居中心の児童文学者、画家の木川秀雄氏は1923年のお生まれで、児童書の挿絵を多く手掛けた水彩画家…と検索結果は教えてくれます。また、発行元の教育画劇社は、今も続く教育紙芝居の老舗。終戦直後の昭和21年(1946)に東京八重洲で創業、本作が出た昭和31年に現在の渋谷に移っています。

上の表紙絵を見せながら、先生のお話はこんなふうに始まります。

きら、きら、きら、きら、美しい星が、

空いちめん 宝石をちりばめたように

輝いています。

じいっと 空をながめていると いくつ

かの星が、人間や、動物や、いろいろな

道具などの形に、まとまって見えるように

思われます。

―― 少しの間 ――

おお昔の人々は、それに神話をむすびつけ

星座というものをつくり出しました。

いまでも 星座の名前は、そのまま残って

人々にひろく知られています。

空いちめん 宝石をちりばめたように

輝いています。

じいっと 空をながめていると いくつ

かの星が、人間や、動物や、いろいろな

道具などの形に、まとまって見えるように

思われます。

―― 少しの間 ――

おお昔の人々は、それに神話をむすびつけ

星座というものをつくり出しました。

いまでも 星座の名前は、そのまま残って

人々にひろく知られています。

(ぬきながら)

私たちのすんでいる地球は

…というところで、紙芝居は2枚目に移っていきます。

(この項つづく)

銅製のゾディアック ― 2022年11月02日 06時05分23秒

この前、マックノート氏の星図カタログを紹介しました。

あそこに載っている本で、私が持っていない本は多いですが、反対に私が持っている本で、あそこに載っていないものもまた多いです。

たとえば、関根寿雄氏の美しい星座版画集、『星宿海』。

あれも英語圏で出版されていたら、きっとマックノート氏のお眼鏡にかなったんだろうなあ…と思いました。『星宿海』については、過去2回に分けて記事にしたので、リンクしておきます。

(関根寿雄作『星宿海』 http://mononoke.asablo.jp/blog/2013/06/10/6851030)

★

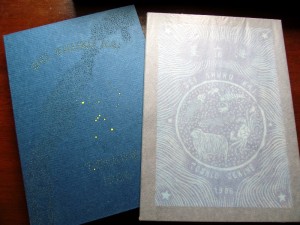

その関根寿雄氏には、『黄道十二宮』という、これまた変わった本があります。

(左:外箱、右:本体。本体サイズは10×7.5cm)

■関根寿雄(造本・版画) 「黄道十二宮」

私家版、1978年

私家版、1978年

まず目を惹くのは、その装丁です。

著者自装によるその表紙は、星雲や太陽を思わせる形象を切り抜いた銅板の貼り合わせによって出来ており、表紙の表裏がネガとポジになっています。

関根氏は版画家として銅板の扱いには慣れていたでしょうが、かといって金工作家でもないので、その細工はどちらかといえば「手すさび」という感じ受けます。が、そこに素朴な面白さもあります。

★

ただし、『星宿海』とは違って、こちらは星図集ではありません。

ご覧のように、黄道星座のシンボル絵集です。そして多色木版の『星宿海』に対して、こちらはモノクロの銅版なので、受ける感じもずいぶん違います。

(扉)

(奥付)

当時、100部限定で作られ、手元にあるのは通番98。

内容は銅版画16葉と木版3葉で、銅版16葉というのは、十二宮が各1葉、十二宮のシンボルから成る円環図、扉、奥付、そして蔵書票を加えて16葉です。

(銅版作品の間に挿入されている木版画は、いずれも天体をイメージしたらしい作品)

★

掌サイズのオブジェ本。

版画作品としての完成度という点では、正直注文をつけたい部分もなくはないです。

しかし、その小さな扉の向こうに、広大な宇宙と人間のイマジネーションの歴史が詰まっている…というのが、何よりもこの本の見どころでしょう。

七宝十二星座 ― 2022年08月08日 11時34分19秒

あまり話の流れに必然性がありませんが、暇にあかせて、日ごろ登場する機会のない品を載せます。

(直径20センチ)

いつもは物陰に隠れている七宝(エナメル)の絵皿です。

5年前にふと見つけたもので、売ってくれたのはカナダのバンクーバー島の人ですから、まあ「北の海」つながりではあるかもしれません。

織部調というか、九谷調というか、緑を中心としたその美しい色合いに惹かれたのですが、いまだに「きれい」という以上の使い道はなくて、そもそもが「飾り皿」なので、飾る以外の用途は、最初から無いのかもしれません。

(皿は全体が金属製で、飾るためのフックが付いています。)

売り手は「エスニック」とか「ミッドセンチュリー」をキーワードにしていました。このフォークアートっぽい感じは、私の記憶にも触れるものがあって、あるいは1960~70年代ぐらいのものかもしれません。

周囲のうろこ模様は、内側から白・緑・黄で塗り分ける予定だったのでしょう。でも、途中から釉薬が塗られず空白のままになっています。よく見ると、星座の絵柄もところどころそうなっていて、途中で面倒臭くなったのか、色彩に変化を出したかったのか、正確な理由は不明ですが、そのいかにも気まぐれな感じが、ものぐさな私の共感を呼びます。

船と星 ― 2022年02月26日 08時59分16秒

染付の話ばかりで何ですが、ついでなのでもう少し話を続けます。

例の鬼と星と五経の図。似たような絵柄が、皿やら碗やら、あちこちに登場するということは、あれは一種の吉祥文様として描かれ、受容されたのだろう…ということを、前回の記事のコメント欄で書きました。

日用の器に登場するのは、たいていは松竹梅のようなおめでたい絵か、あるいは前々回の「赤壁賦」のように、風雅な画題のどちらかで、そこには「佳図」の意識が明瞭です。(そこからひるがえって、あれは「鬼」ではなくて、水と実りをもたらす「雷様」じゃないか…というやりとりもさせていただきました。)

★

絵付けに星が登場する場合も、やっぱり縁起の良さとか、風流な景物という意味合いで描き込まれているはずで、それがやや明瞭な例を挙げます。

(径17.5cm、高さ8cm)

(底面)

時代ははっきりしませんが、幕末頃のものでしょうか。

器形としては鉢と呼ぶべき品で、見込みには旗をなびかせて堂々と進む船と、空に輝く北斗が描かれています。あまり柄杓の形には見えませんが、古図の北斗で、これぐらいの形のくずれは普通で、七星ではなく八星なのは、輔星のアルコルを加えているからでしょう。

(側面に描かれた蝙蝠。「蝠」が「福」に通じるとかで、これまた代表的な吉祥図)

北斗七星は妙見菩薩の象徴であり、北極星と共に道教的宇宙における至高の存在としてあつく崇敬されました。さらに時刻と方位を知る目印として、実生活でも重視された星です。

ということは、これは航海の無事を祈り、平穏裡に航海が成就したことを祝う絵柄だと思います。まあ、実際にこれが船乗りの家で使われる必要はなくて、「順風満帆」な「おめでたい絵」というメッセージが使い手に伝われば、作り手の意図は十分成功したことになるでしょう。

★

星に願いを…といえばディズニーの歌のタイトルですが、古今東西その思いは共通しています。ウクライナでも、多くの人が祈るような気持ちで星を見上げていることでしょう。そして多くの国でもそのはずです。

【2025.3.15 付記】

この絵柄の意味を、「赤壁図」との関係から考え直しました。

https://mononoke.asablo.jp/blog/2025/03/15/9761177

最近のコメント